Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание

Автор: Ивасышин Генрих Степанович

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Юбилеи и юбиляры

Статья в выпуске: 3 т.3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности управления трением за счет сверхтекучести гелия в микротрибосистемах на основе реализации углеродно-азотного цик- ла (эффекта) в зоне трения.

Управление трением, углеродно-азотный цикл, сверхтекучесть гелия

Короткий адрес: https://sciup.org/14265561

IDR: 14265561 | УДК: 620.179.1.082.7:658.58

Текст научной статьи Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание

Г.С. ИВАСЫШИН Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание дним из современных направлений в области механики и машиноведения является микромеханика, или нанотехнология. Методы и средства классической трибологии здесь неприемлемы в полном объеме, хотя многие современные ноу-хау базируются на фундаментальных представлениях трибологии, рассмотренных в работах [19, 20].

К.С. Лудема (Мичиганский университет, США) утверждал: «Основной целью трения является поиск путей управления им. Природа трения исследовалась в течение многих лет. Анализ данных литературы показывает, что большинство работ в этой области носит эмпирический характер и завершается табулированием коэффициентов трения и декларированием сложности процесса фрикционного взаимодействия. В настоящее время существует большое количество таблиц коэффициентов трения и может создаться впечатление, будто трение вполне исследовано и не требует дальнейшего изучения. Но именно в этом и заключается основная проблема. В таких таблицах очень мало надежных данных, а наука не предлагает новых подходов…» [20, с. 19].

В.И. Колесников, Ю.М. Лужнов, А.В. Чичинадзе [10] считают, что «форсирование исследований в области микро- и нанотрибологии» относится на сегодняшний день «к основным и актуальным разделам и направлениям трибологии и ее инженерному приложению – триботехнике».

Развитие нанотехнологий и появление нового класса приборов ми-кроэлектромеханических и наноэлектромеханических систем привело к необходимости управления трибологическими процессами в микро-и наномасштабах [13], развитию теоретических и экспериментальных методов исследования в области микро- и нанотрибологии [14–17].

Использование пар трения с гелиевым изнашиванием даст возможность управлять трением (за счет сверхтекучести гелия) в микротрибосистемах, а также в нанотрибосистемах.

Представляют интерес результаты экспериментальных исследований. О.В. Клявин считает, в частности, что «гелий как среда может оказывать влияние на механические характеристики и дислокационную структуру кристаллических материалов» [22]. И далее: «Благодаря пол-

Г.С. ИВАСЫШИН Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание ной химической инертности, весьма малой массе и размерам атомов гелия можно предположить, что они могут проникать в кристаллическую решетку, когда она находится в механически активированном состоянии по дефектам, возникающим в процессе пластической деформации материала, например, по зарождающимся и движущимся дислокациям». О.В. Клявин также утверждает, что «эксперименты указывают на то, что в микротрещинах и неподвижных дислокациях гелий не содержится. Поэтому следует сделать заключение, что, так как он проникает в решетки только в процессе деформации кристалла, то это явление обусловлено захватом атомов гелия с поверхности и переносом их вглубь кристалла по зарождающимся и движущимся дислокациям». Далее: «Специально поставленные эксперименты привели к заключению, что гелий проникает в кристаллы только в процессе их деформации. При этом микротрещины не являются ответственными за проникновение гелия и сохранение его в деформированном материале. Отвечать за это могут движущиеся дислокации».

Тела, взаимодействующие в таких системах как миниатюрные телероботы, микроспутники, нанокомпьютеры, микросенсорные устройства, микрозеркала, микрооптоэлектронные системы, микрорефрижераторы, химические и биохимические микрореакторы и др., очень малы, а удельные нагрузки на трибоспряжения велики, так что трибологические процессы в значительной степени определяются атомномолекулярным взаимодействием контактирующих поверхностей, в которое вовлекаются очень малые объемы контактирующих тел и доля деформационных процессов незначительна [8].

В издательстве «Машиностроение» в 2007 г. вышла книга Ю.И. Головина «Введение в нанотехнику», в которой целый раздел посвящен нанотрибологии [2]. Рассматривая общие вопросы, относящиеся к нанотрибологии, Ю.И. Головин отмечает, в частности: «Вполне естественно желание понять природу наноконтактных процессов, трения и износа на более фундаментальном уровне. Первый шаг в этом направлении – перейти к рассмотрению отдельных микро- и наноконтактов, а затем путем интегрирования (или усреднения) по поверхности – к макроразмерам» [2, с. 383].

Ю.И.Головин акцентирует внимание также на следующем: «Следующий шаг на пути создания физической теории трения и износа – переход к исследованиям в атомарной шкале. Они также стали возможны

Г.С. ИВАСЫШИН Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание в результате совершенствования сканирующих зондовых микроскопов, в частности, атомно-силовых, работающих в режиме латеральной моды (friction force microscopy – FFM), в которых можно смоделировать различные процессы в динамических наноконтактах.

После этого исследования трения и износа перешли на качественно новый уровень и возникла серия новых вопросов. В какой связи находятся характеристики макроскопического, наноскопического и атомарного трения между собой? Как объяснить и спрогнозировать характеристики макротрения, исходя из фундаментальных знаний свойств, взаимодействующих атомов и макротопологии поверхности? Наконец, как управлять внешним трением на основе этих знаний, т.е. создавать пары с большим трением и диссипацией энергии (например, для тормозящих узлов, фрикционов, муфт сцепления и т.д.) или, напротив, – с малым (для подшипников скольжения, направляющих и т.д.).

При этом в последнем случае желательно найти условия, в которых трение упало бы до нуля и реализовалось «сверхскольжение», аналогичное сверхпроводимости или сверхтекучести. Принципиальных препятствий для этого не существует, и в некотором смысле такие режимы уже найдены…» [2, с. 384].

Действительно, один из таких режимов уже найден.

Цель настоящей работы – обеспечение условий управления внутренним и внешним трением на основе синтеза гелия в объемных частях и поверхностных слоях пар трения.

Постановка задачи

-

• Создание трибофизической модели на основе реализации углеродно-азотного цикла холодного ядерного синтеза, в результате которого в зоне трения водород превращается в гелий.

-

• Формирование механизма реализации углеродно-азотного цикла холодного ядерного синтеза в объемных частях слоёв пар трения; управление внутренним трением за счет сверхтекучести гелия в микротрибосистемах.

-

• Формирование механизма реализации углеродно-азотного цикла холодного ядерного синтеза в поверхностных слоях пар трения; управление внешним трением за счет сверхтекучести гелия в микротрибосистемах.

к содержанию

Г.С. ИВАСЫШИН Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание

Решение задачи

На наш взгляд, использование пар трения с гелиевым изнашиванием даст возможность управлять трением (за счет сверхтекучести гелия) в микротрибосистемах [8]. В работе «Закономерность аддитивности диффузионного магнитного последействия в объемных частях и поверхностных слоях пар трения из ферромагнитных материалов и сплавов» [16] отмечено: «Установлена неизвестная ранее закономерность аддитивности диффузионного магнитного последействия в объемных частях и поверхностных слоях пар трения из ферромагнитных материалов и сплавов, заключающаяся в том, что в упругой и пластической областях твердых тел в зоне их фрикционного контакта происходит суммирование (аддитивность) диффузионных магнитных последействий, сопровождающих упругие и пластические последействия, определяющая поведение внедренных атомов углерода и азота и обусловленная направленным перемещением дислокаций, несущих внедренные атомы углерода и азота в зону фрикционного контакта из упругой и пластической областей пары трения и влияющих на структуру и подвижность доменных стенок».

Необходимо отметить, что атомы внедрения углерода С и азота N (углеродно-азотный цикл) ответственны, как бы парадоксально это не звучало, за синтез гелия в зоне трения (Диплом №289) [16, 8].

Следовательно, задача решена – найдены «условия, в которых трение упало бы до нуля и реализовалось «сверхскольжение», аналогичное сверхпроводимости и сверхтекучести» – создана трибофизическая модель на основе реализации углеродно-азотного цикла, в результате которого водород превращается в гелий.

Формирование механизма реализации углеродно-азотного цикла холодного ядерного синтеза в объемных частях пар трения; управление внутренним трением за счет сверхтекучести гелия в микротрибосистемах

На основе научного открытия (Диплом №289) изменяется, в частности, представление об известных механизмах упругого последействия и магнитной вязкости (магнитного последействия).

Г.С. ИВАСЫШИН Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание

С.М. Золоторевский [4], анализируя механизм упругого последействия, утверждает: «Механизм упругого последействия может быть связан с перераспределением точечных дефектов, например, в металлах с объемно-центрированной кубической решеткой – атомов примесей внедрения. До нагружения эти атомы располагаются в междоузлиях, например, на середине ребер кубической решетки, статически равномерно. Под действием напряжения происходит постепенное перераспределение примесных атомов. Они стремятся занять междоузлия на ребрах вдоль оси нагружения, где вызывают наименьшие искажения решетки. В результате каждая элементарная ячейка и весь образец удлиняется вдоль направления действия нагрузки. Причем происходит это не мгновенно. Поскольку переход примесных атомов в новое положение требует диффузионных перескоков, он продолжается достаточно длительное время. После разгрузки происходит обратное перераспределение примесных атомов, и образец принимает исходные размеры».

Время релаксации, определенное методами внутреннего трения и упругого последействия, позволяет рассчитать коэффициент диффузии атомов примеси, миграция которых обусловливает релаксационный процесс [12]. В кубической решетке коэффициент диффузии атомов связан со средним временем «оседлой жизни» этих атомов ( τ ), зависимостью, выведенной Эйнштейном:

D = αт , (1)

где δ – межатомное расстояние, т.е. величина шага блужданий, α – геометрический параметр.

При диффузии по междоузлиям в ОЦК-решетке α = 1/24, а для ГКЦ-решетки α = 1/12.

Межатомное расстояние, представляющее собой длину ребра элементарного куба, равно 2,8 х 10–8 см для α -железа (феррит). В нормальном состоянии радиус иона железа в кристаллической решетке может быть принят равным 1,3 х 10–8 см.

Формула (1) может быть применена и в случае вакансионного механизма диффузии при самодиффузии и гетеродиффузии.

В работе [18], посвященной исследованиям в области магнитных материалов, Я. Сноек подробно разбирает различные типы механического последействия, обусловленные диффузией атомов (ионов) и электронов и теплопроводностью. В главе «Введение» [18, с. 11] автор утвержда-

Г.С. ИВАСЫШИН Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание ет: «… представляется совершенно достоверным, что эффекты последействий создаются перемещением ионов углерода и азота в решетке, около определенных мест, занятие которых создает несферические искажения решетки…». Я. Сноек [18, с. 55] считает, что «…ничтожные количества углерода или азота способны создать упругое или магнитное последействие…». По теории Я. Сноека атомы углерода или азота располагаются в центрах граней или ребер элементарной ячейки.

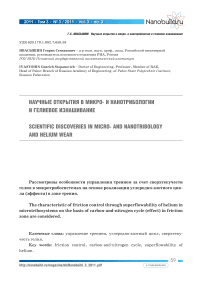

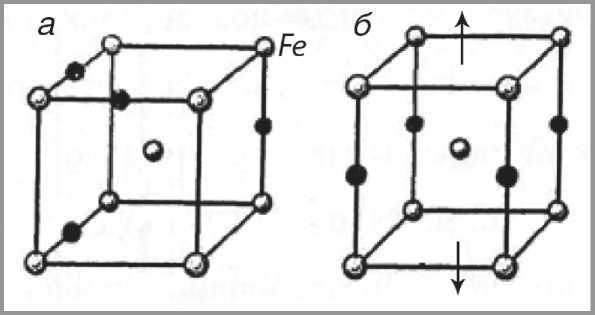

Р. Бозорт [1] подтверждает мнение Я. Сноека о влиянии движения атомов углерода на появление магнитного последействия (рис. 1).

Рис. 1. Предполагаемое расположение атомов углерода в железе до и после упругой деформации [1]: а – до упругой деформации (случайное распределение атомов); б – после упругой деформации (упорядоченное распределение).

Движение атомов углерода вызывает появление магнитного последействия (магнитной вязкости)

Под действием напряжения межатомное расстояние δ удлиняется вдоль оси нагружения на величину ω .

Межатомное расстояние с учетом дополнительного тренда вследствие эффектов последействия определяется зависимостью

S1 = δ + ω ,

где ω – тренд межатомного расстояния, зависимый от аддитивности упругого последействия ω 1 [14], аддитивности магнитного последействия ω 2 [15], аддитивности диффузионного магнитного последействия ω 3 [16], аддитивности водородного магнитного последействия ω 4 [17].

ω = ω 1 + ω 2 + ω 3 + ω 4.

Г.С. ИВАСЫШИН Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание

В этой связи формулу Эйнштейна (1) для определения коэффициента диффузии атомов можно представить так:

D = α

.

Изменение представления об известных механизмах упругого последействия и магнитной вязкости (магнитного последействия) заключается также в том, что аддитивное движение атомов углерода С и азота N инициирует не только реализацию углеродно-азотного цикла, но и синтез гелия при направленном перемещении атомов внедрения в поле приложенных напряжений.

Формирование механизма реализации углеродно-азотного цикла холодного ядерного синтеза в объемных частях пар трения; управление внешним трением за счет сверхтекучести гелия в микротрибосистемах

На основе научного открытия (Диплом №289) изменяется, в частности, представление об известном механокалорическом эффекте.

Механокалорический эффект наблюдается в жидком гелии He-II при температурах ниже температуры перехода в сверхтекучее состояние (ниже 2,19 оК при нормальном давлении): при вытекании гелия из сосуда через узкий капилляр или щель (~1 мкм) остающийся в сосуде гелий нагревается.

Открытый в 1938 г. английскими физиками Д.Г. Доунтом и К. Мендельсоном эффект получил объяснение на основе квантовой теории сверхтекучести. Обратное явление – течение гелия, вызванное подводом теплоты, называется термомеханическим эффектом.

Структурная схема механокалорического эффекта представлена на рис. 2.

Изменение представления о механокалорическом эффекте может быть использовано при создании конкурентоспособных технологий в области криогенной и космической техники за счет учета дополнительного тренда выходных параметров вследствие аддитивности упругого последействия [14], аддитивности магнитного последействия [15], аддитивности диффузионного магнитного последействия [16], аддитив-

Г.С. ИВАСЫШИН Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание

|

Силовое поле |

Жидкий гелий He II |

Тепловое поле |

|

(изменяющееся) |

||

|

(давление) |

||

|

Движение |

||

Рис. 2. Структурная схема механокалорического эффекта ности водородного магнитного последействия [17] в объемных частях и поверхностных слоях пар трения.

Изучение свойств жидкого гелия привело к открытию целого ряда интересных явлений. В 1908 г. нидерландский физик Хейке Камерлинг-Оннес получил жидкий гелий. Он обнаружил, что гелий имеет 2 состояния: 1-е – это нормальное, называемое гелий-I. Оно существует до температуры 2,19 оК, ниже его модификация меняется. Оставаясь жидким, гелий переходит во 2-е состояние – гелий-II.

В 1911 г. Камерлинг-Оннес совершенно неожиданно обнаружил, что при температуре жидкого гелия сопротивление ртутного проводника внезапно снижается в миллионы раз и практически исчезает. Это странное явление получило название сверхпроводимость.

Открытие Камерлинг-Оннеса произвело большое впечатление на ученых, и уже в 1913 г. ему была присуждена Нобелевская премия по физике.

Гелий обладает удивительным свойством: из всех существующих в мире веществ он сжижается при самой низкой температуре 4,2 оК (–269 оС). Но у гелия есть и другие удивительные свойства. При дальнейшем охлаждении он остается жидким. Все остальные вещества при охлаждении в конце концов затвердевают.

В 1938 г. в Московском институте физических проблем академик П.Л. Капица обнаружил, что при температуре ниже 2,2 оК у гелия появляется новое свойство: он приобретает способность протекать без какого-либо трения. Это свойство было названо сверхтекучестью, а гелий при температуре 2,2 оК – гелием-II.

Удивительные свойства жидкого гелия теоретически объяснил советский ученый Л.Д. Ландау. Кратко это объяснение сводится к следующему: в гелии-II так мало квантов тепла, что на все его частицы их не ( к содержанию 3

Г.С. ИВАСЫШИН Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание хватает и образуются как бы 2 жидкости, одновременно существующие: нормальный гелий, каждая частица которого несет на себе квант тепла, и сверхтекучий гелий, у частиц которого нет квантов тепла. Сверхтекучая часть гелия как бы находится при абсолютном нуле температуры; она не обладает вязкостью и поэтому обе жидкости могут двигаться друг в друге без трения.

Л.Д. Ландау первым сопоставил два «странных» явления – сверхпроводимость и сверхтекучесть – течение жидкого гелия-II без трения через узкие капилляры и предположил, что они родственны.

Сверхпроводимость – сверхтекучесть весьма своеобразной жидкости – электронной.

Созданная Л.Д. Ландау теория сверхтекучести и представление о гелии-II как о слабовозбужденной квантовой системе оказались весьма плодотворными для физической теории. За это достижение Л.Д. Ландау был удостоен в 1962 г. звания лауреата Нобелевской премии по физике.

П.Л. Капица, открывший явление сверхтекучести, получил Нобелевскую премию лишь в 1978 г. вместе с радиоастрономами Пензиасом и Вильсоном, открывшими фоновое микроволновое излучение.

Изучение сверхпроводимости в металлах и сверхтекучести жидкого гелия привело к пониманию физических закономерностей, которые наблюдаются и в астрофизике, при исследовании вопроса о нейтронных звездах, и в микромире при изучении свойств атомных ядер, исследовании поведения сложных молекул.

Атом гелия имеет чуть меньшую массу, чем 4 атома водорода, которые пошли бы на его образование. Этот дефект массы и выделяется в недрах Солнца в виде энергии. Во внутренних областях Солнца и особенно в более горячих по сравнению с Солнцем звездах синтез гелия, вероятно, происходит в ходе углеродно-азотного цикла (цикла Бете-Вейцзеккера). Углеродно-азотный цикл термоядерного синтеза был открыт Хансом Бете в 1939 г. В 1967 г., почти 3 десятилетия спустя после своих открытий Ханс Бете стал лауреатом Нобелевской премии. Определенный вклад в это открытие внесли также другие исследователи, прежде всего Карл Фридрих фон Вейцзеккер.

Внутри Солнца вещество сильно сжато давлением вышележащих слоев и раз в 10 плотнее свинца. Зато наружные слои Солнца в сотни раз разреженнее воздуха у поверхности Земли. Давление газа в недрах Солнца в сотни миллиардов раз больше, чем воздуха у поверхности

Г.С. ИВАСЫШИН Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание

Земли. При таком огромном давлении температура вещества превышает 10 млн оК и оно находится в газообразном состоянии. По своим свойствам этот газ сильно отличается от обычных газов, например воздуха: почти все атомы полностью теряют свои электроны и превращаются в «голые» атомные ядра. Свободные электроны, оторвавшиеся от атомов, становятся составной частью газа. Такой газ называется плазмой. Частицы плазмы, нагретой до 10 млн оК, движутся с огромными скоростями – сотни и тысячи километров в секунду. Из-за чрезмерного давления частицы сильно сближаются и отдельные ядра атомов иногда даже проникают друг в друга, при этом происходят ядерные реакции, являющиеся источником неиссякаемой энергии Солнца.

В результате одной из таких реакций водород превращается в гелий, причем на промежуточных этапах образуются ядра тяжелого водорода – дейтерия (D), а также изотопа гелия, отличающегося от обычного тем, что его масса не в 4, а в 3 раза превышает массу атома водорода. Когда ядра одного элемента (например, водорода), соединяясь, образуют ядра другого (например, гелия), возникают особые γ -лучи, обладающие огромной энергией.

Всякие лучи используются в виде отдельных порций – квантов. И.В. Крагельский, М.Н. Добычин, В.С. Комбалов [11], анализируя критические точки, характеризующие условия перехода от одного вида фрикционного взаимодействия к другому, утверждали: «Отдельные участки тонкого поверхностного слоя металла вследствие развивающихся на них при трении значительных напряжений и деформаций, а также высоких контактных температур переходят в особое активизированное неустойчивое состояние». Это состояние позже П.А. Тиссен назовет «магма-плазма» [21]. «Вещество в таком состоянии способно вступать в реакции с материалом контрела и окружающей средой, причем даже с нейтральными газами».

Необходимо отметить, что профессора П.А. Тиссена, одного из ведущих физико-химиков Германии, в 1968 г. пригласил с докладами на крупный семинар механохимии академик П.А. Ребиндер. Совокупность всех взаимодействий среды и самой поверхности на физико-химические и механические свойства поверхностного слоя проявляется в адсорбционном понижении прочности – эффекте П.А. Ребиндера. По терминологии академика П.А. Ребиндера, трение и изнашивание являются комплексными процессами физико-химической механики [19].

Г.С. ИВАСЫШИН Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание

Теоретические и экспериментальные исследования в области физико-химической механики процессов трения и изнашивания (постулат академика П.А. Ребиндера) непосредственно учитываются двумя основополагающими триадами внешнего трения и изнашивания твердых тел, которые сформулированы И.В. Крагельским и А.В. Чичи-надзе [10]. Эти триады рассматривают 3 последовательных и взаимосвязанных этапа процесса трения:

По И.В. Крагельскому: 1) взаимодействие поверхностей твердых тел с учетом влияния среды; 2) изменение свойств поверхностных слоев контактирующих тел с учетом влияния окружающей среды; 3) разрушение поверхностей (износ) вследствие двух предыдущих этапов.

По А.В. Чичинадзе эта основополагающая триада И.В. Крагельско-го дополняется следующими параметрами трения и износа: 1) физикохимические и механические свойства материалов пары трения и окружающей среды; 2) микро- и макрогеометрия контактирующих элементов и коэффициент взаимного перекрытия; 3) режим трения по нагрузке, скорости скольжения, начальной, текущей объемной и поверхностной температуре и градиенту температур и механических свойств по координате и времени.

Тепловая энергия, высокие градиенты температур в совокупности с пластической и макротепловой деформациями и инициируемыми структурно-фазовыми превращениями создают в металлах и сплавах высокие внутренние напряжения, которые могут порождать дефекты структуры и ее ослабление или разрыхление [3, 7, 19].

В условиях высоких удельных нагрузок и температур при трении возможно образование «магмы-плазмы» (рис. 3), установленное при микроскопическом исследовании зоны контакта деталей.

Взаимодействие микровыступов при трении происходит в течение очень короткого времени (от 10–7 до 10–8 с), за которое к контакту подводится большое количество энергии. Для таких условий законы классической термодинамики не выполняются; материал тонкого поверхностного слоя преобразуется, в результате в зоне соударения неровностей поверхностей образуется «магма-плазма».

Этот процесс сопровождается, в частности, механоэмиссионными и механохимическими процессами, химическими реакциями, газоразрядными процессами, синтезом некоторых веществ, а также возникновением частиц с большой энергией, возбужденных молекул, ато-

Г.С. ИВАСЫШИН Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание

«Реакторный отсек» холодного ядерного синтеза

Тепловая энергия

Гелий

Излучение энергии: акустические волны, триболюминесценция, трибоэмиссия, экзоэлектронная эмиссия, фотоэлектронная эмиссия, фотоэлектрический эффект

Рис. 3. Модель «магмы-плазмы»: 1 – исходная структура;

2 – расплавленная структура; 3 – плазма; 4 – электроны трибоэмиссии; 5 – атомы, фотоны, фононы, ионы, возбужденные молекулы, быстрые электроны мов, ионов, быстрых электронов, фононов (звуковых квантов), фотонов (квантов электромагнитного излучения).

Взаимодействие поверхностей в зоне трения, как показал И.В. Кра-гельский, формирует так называемое «третье тело» [19], что существенно меняет в первую очередь молекулярную (адгезионную) составляющую силы трения в двухчленном законе трения:

F Т = F Т МОЛ + F Т МЕХ ,

где FТ МОЛ – молекулярная составляющая силы трения; FТ МЕХ – механическая (деформационная) составляющая силы трения.

FТ МЕХ возникает вследствие несовершенной упругости материала деформируемых слоев. Она обусловлена гистерезисными потерями (гистерезис является следствием упругого последействия).

На основании проведенных автором теоретических и экспериментальных исследований [5–9, 14–17] показано, в частности, что:

-

• сила трения FT формируется в процессе предварительного смещения, регламентируемого закономерностью аддитивности упругого последействия [6];

-

• изнашивание в условиях упругого последействия - это процесс постепенного изменения размеров тела при трении, проявляющийся

Г.С. ИВАСЫШИН Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание в отделении с поверхности трения материала и/или его остаточной деформации, а также его обратимой остаточной деформации или упругого последействия [6];

-

• при решении тепловой задачи трения необходимо учитывать упругое последействие [7].

Из явлений, сопровождающих трение, в работе [19] отмечаются 2, оказывающие наибольшее влияние на работоспособность подвижных сопряжений различных машин и механизмов: изнашивание контактирующих деталей подвижных сопряжений машин и механизмов; выделение теплоты в процессе трения.

В развитие постулата академика П.А. Ребиндера и двух основополагающих триад внешнего трения и изнашивания твердых тел, сформулированных И.В. Крагельским и А.В. Чичинадзе, автором предлагаются, в частности, оригинальные трибодинамические модели [6]: а – трибодинамическая модель, используемая при анализе или расчете условий резания, связанных с обработкой прецизионных деталей; б – трибодинамическая модель, применяемая при решении задач, связанных с выбором привода и его расчетом; в – трибодинамическая модель, используемая при решении задач, связанных с анализом или расчетом условий трения в направляющих столах, суппортах или подшипниках узлов.

В развитие постулата академика П.А. Ребиндера и 2 основополагающих триад внешнего трения и изнашивания твердых тел, сформулированных И.В. Крагельским и А.В. Чичинадзе, автором предлагается использовать модель «магмы-плазмы» не только с целью управления внешним трением за счет сверхтекучести гелия, но и для изучения холодного ядерного синтеза, а также для получения в перспективе неиссякаемого источника экологически чистой энергии на основе синтеза из более легкого водорода более тяжелого гелия [8, 9, 16].

Использование водорода в качестве топлива в автомобильном двигателе, а также развитие водородной энергетики актуализирует создание материалов на основе научного открытия (Диплом №289) для пар трения с гелиевым изнашиванием в трибосистемах с возможностью подавления водородного изнашивания на основе реализации углеродно-азотного цикла (эффекта) в зоне трения [8, 9, 16].

Принципиальная возможность инициирования холодного ядерно-го синтеза (научное открытие – Диплом №289) [8, 9, 16] на отдельных

Г.С. ИВАСЫШИН Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание участках тонкого поверхностного слоя металла вследствие развивающихся на них при трении значительных напряжений и деформаций, а также высоких контактных температур открывает новые подходы при разработке микро- и нанотрибологических технологий, основанных на использовании гелия в реакции термоядерного синтеза.

Выводы

-

1. Создана трибофизическая модель (научное открытие – Диплом №289) на основе реализации углеродно-азотного цикла холодного ядер-ного синтеза, в результате которого в зоне трения водород превращается в гелий.

-

2. Имея в виду, что тела, взаимодействующие в микроэлектромеха-нических и наноэлектромеханических системах, такие, как миниатюрные телероботы, микроспутники, микроприборы, нанокомпьютеры, микросенсорные устройства, микрозеркала, микрооптоэлектронные приборы, микрорефрижераторы, химические и биохимические микрореакторы и другие очень малы, а удельные нагрузки на наноконтактах так велики, что трибологические процессы в значительной степени определяются атомно-молекулярным взаимодействием контактирующих поверхностей, представляется актуальным создание материалов на основе научного открытия (Диплом №289) для пар трения с гелиевым изнашиванием с возможностью подавления водородного изнашивания на основе реализации углеродно-азотного цикла (эффекта) в зоне трения, а также обеспечения управления трением за счет сверхтекучести гелия в микро- и нанотрибосистемах.

-

3. Создание нанотехнологий и нового класса приборов микроэлек-тромеханических и наноэлектромеханических систем на основе научных открытий (Дипломы №258, 277, 289, 302) даст, на наш взгляд новые конкурентоспособные результаты.

-

4. Изменение представления о механокалорическом эффекте на основе научных открытий (Дипломы №258, 277, 289, 302) может быть использовано при создании конкурентоспособных технологий в области водородной энергетики, криогенной и космической техники, тем более, что известно большое количество приборов, машин и устройств, работающих при очень низких температурах, либо использующих для своего функционирования квантовую жидкость – жидкий гелий.

Г.С. ИВАСЫШИН Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание

Уважаемые коллеги!

При использовании материала данной статьи просим делать библиографическую ссылку на неё:

Ивасышин Г.С. Научные открытия в микро- и нанотрибологии и гелиевое изнашивание // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2011, Том 3, № 3. C. 59–76. URL: (дата обращения: __ ____________).

Dear colleagues!

The reference to this paper has the following citation format:

Ivasyshin G.S. Scientific discoveries in micro- and nanotribology and helium wear. Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal, Moscow, CNT «NanoStroitelstvo». 2011, Vol. 3, no. 3, pp. 59–76. Available at: (Accessed _________ ____). (In Russian).