Наукометрический анализ Питтсбургской конференции 2000 года

Автор: Архипов Д.Б.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.10, 2000 года.

Бесплатный доступ

Наукометрически обработаны названия докладов на Питтсбургских конференциях в 1950-2000 гг. Выделены наиболее перспективные на 2000 г. направления аналитического приборостроения. Предложена упрощающая методика выдвижения рабочих гипотез, основанная на количественном анализе названий секций Питтсбургских конференций.

Короткий адрес: https://sciup.org/14264118

IDR: 14264118 | УДК: 543.42.

Текст научной статьи Наукометрический анализ Питтсбургской конференции 2000 года

Наукометрически обработаны названия докладов на Питтсбургских конференциях в 1950–2000 гг. Выделены наиболее перспективные на 2000 г. направления аналитического приборостроения. Предложена упрощающая методика выдвижения рабочих гипотез, основанная на количественном анализе названий секций Питтсбургских конференций.

Для изготовителей научных приборов Питтсбургские конференции по аналитической химии и прикладной спектроскопии, ежегодно проходящие в одном из городов США, являются главным событием года. Конференции проходят в марте, однако названия докладов публикуются уже в февральских номерах журнала Analytical Chemistry, что позволяет производителям и пользователям новейшей аппаратуры получать опережающую информацию. Используя компьютерную сеть ИНТЕРНЕТ , названия докладов можно узнать еще раньше.

В настоящее время существует два принципиальных подхода к наукометрическому исследованию тенденций аналитического приборостроения. Один из этих подходов основан на изучении названий публикаций [1], другой — на анализе экспериментальных разделов статей [2]. Первый метод отличается высокой скоростью извлечения информации, но, поскольку название аналитической техники далеко не всегда присутствует в заглавии статьи, второй метод является гораздо более надежным.

Материалы Питтсбургских конференций отличаются как библиографический объект от реферативных журналов с их жестким подходом к выбору секций и подсекций. Гибкий подход организаторов к выбору секций объясняется, видимо, конъюнктурными причинами: чем более активно развивается направление, тем больше докладчиков желает выступить на конференции, следовательно, тем большее число симпозиумов выделяется этому направлению. В отличие от реферативных журналов названия секций не являются штампом, что позволяет использовать заголовки симпозиумов как источник информации. При анализе тенденций приборостроения важным показателем является отношение приборостроительных и методических названий секций.

Поскольку тексты докладов на Питтсбургских конференциях обычно публикуется впоследствии в одном из научных журналах, возможно сравнение результатов, представленных на различных по названию симпозиумах, — достаточно провести библиографический поиск по фамилии докладчика. Это позволяет определить средний возраст прибора и, таким образом, охарактеризовать приборостроительные и методологические секции отдельно. Изучение работ, представленных на предыдущих Питтсбургских конференциях, показало, что на секциях по приборостроению главными темами обсуждения действительно являются новые модели приборов (возрастом менее 3 лет), тогда как новизна результатов, докладываемых на методологических симпозиумах, обычно заключается в оптимизации методики, а средний возраст аппаратуры может составлять 10 лет и больше. Постулировалось, что выявленная закономерность справедлива и для Питтсбургской конференции 2000 года. К примеру, симпозиумы «GC-MS: Instrumentation» или «GC-TOF-MS» были названы приборостроительными, а симпозиумы «GC-MS: Polymers/Pyrolysis», «GC-MS: Water Analysis» или «GC-MS: Food and Biomedical» — методологическими. Как было показано ранее, научное направление устойчиво развивается лишь в случае, если средний возраст используемой аппаратуры не превышает критического значения (5 лет) [3]. Это позволяет считать, что чем выше доля приборостроительных секций, тем более активно развивается рассматриваемое направление.

Таким образом, наукометрический анализ названий докладов и заголовков симпозиумов Питтсбургских конференций является, с одной стороны, быстрым методом, с другой стороны, достаточно обоснованным для выдвижения рабочих гипотез тенденций развития аналитического приборостроения.

Из табл. 1 видно, что доля приборостроительных секций стабильно составляет около 40%, однако отношение числа приборостроительных и методологических секций зависит от конкретного направления инструментальной аналитической химии и от стадии ее развития. Главным выводом из этой таблицы является очень высокая удельная доля приборостроительных секций для сенсоров (81 %).

Табл. Таблица 1. Число секций на Питтсбургских конференциях. Количество приборостроительных секций указано в скобках

|

№ |

Название направления |

1970 |

1980 |

1990 |

2000 |

|

1 |

Атомная спектроскопия |

6(3) |

11(4) |

10(3) |

9 (4) |

|

2 |

УФ-видимая молекулярная спектроскопия |

6(1) |

5(3) |

6(3) |

4 (1) |

|

3 |

ИК-спектроскопия |

4(3) |

8(2) |

15(4) |

17 (4) |

|

4 |

Спектромикроскопия |

— |

— |

3(1) |

7 (6) |

|

5 |

Радиоспектроскопия |

1(0) |

1(0) |

— |

2 (0) |

|

6 |

Рентген., электрон. и гамма-спектроск. |

4(2) |

3(0) |

1(0) |

1 (1) |

|

7 |

Масс-спектрометрия |

1(1) |

4(3) |

7(3) |

10 (4) |

|

8 |

Хромато-масс-спектрометрия |

— |

1(0) |

2(1) |

13 (5) |

|

9 |

Газовая хроматография |

7(4) |

9(4) |

13(5) |

10 (2) |

|

10 |

ВЭЖХ |

4(3) |

14(7) |

16(8) |

14 (7) |

|

11 |

Капиллярный электрофорез |

— |

— |

4(2) |

11 (3) |

|

12 |

Прочие методы разделения |

— |

1(0) |

6(1) |

2 (0) |

|

13 |

Пробоподготовка |

— |

— |

5(2) |

4 (2) |

|

14 |

Электрохимия |

2(2) |

3(1) |

6(4) |

11 (6) |

|

15 |

Сенсоры |

— |

— |

2(1) |

16(13) |

|

16 |

Вычислительная техника |

5(3) |

10(5) |

8(3) |

10 (1) |

|

17 |

Прочие |

2(0) |

2(1) |

2(0) |

4 (0) |

ТабТаблица 2. Число докладов на Питтсбургских конференциях

|

№ |

Название направления |

1950 |

1960 |

1970 |

1975 |

1980 |

1985 |

1990 |

1995 |

2000 |

|

1 |

Масс-спектрометрия |

— |

3 |

10 |

33 |

66 |

111 |

121 |

142 |

250 |

|

2 |

ВЭЖХ |

— |

— |

24 |

54 |

162 |

293 |

234 |

145 |

167 |

|

3 |

Газовая хроматография |

— |

32 |

46 |

62 |

126 |

173 |

175 |

157 |

163 |

|

4 |

ИК-спектроскопия |

9 |

34 |

38 |

63 |

91 |

143 |

152 |

170 |

149 |

|

5 |

Сенсоры |

— |

— |

— |

1 |

2 |

10 |

16 |

50 |

146 |

|

6 |

Электрохимия |

3 |

2 |

19 |

35 |

50 |

75 |

73 |

100 |

129 |

|

7 |

Пробоподготовка |

— |

1 |

1 |

25 |

35 |

70 |

90 |

173 |

121 |

|

8 |

УФ-ВИД мол.спектр. |

5 |

31 |

33 |

43 |

81 |

135 |

89 |

90 |

110 |

|

9 |

ВЭКЭ |

— |

— |

— |

— |

— |

3 |

40 |

87 |

96 |

|

10 |

Вычислит.техника |

— |

8 |

33 |

61 |

121 |

159 |

101 |

81 |

86 |

|

11 |

Спектромикроскопия |

— |

— |

— |

— |

— |

8 |

23 |

29 |

70 |

|

12 |

Атомная спектроск. |

16 |

27 |

49 |

59 |

110 |

147 |

99 |

86 |

58 |

|

Прочие |

11 |

30 |

43 |

76 |

71 |

148 |

106 |

78 |

103 |

|

|

Всего |

56 |

169 |

313 |

479 |

840 |

1269 |

1148 |

1408 |

1485 |

|

П р и м е ч а н и е: статьи по хромато-масс-спектрометрии приписывались как одному из видов хроматографии, так и масс-спектрометрии.

В 2000 г. сенсорам были посвящены 13 приборостроительных секций (3 — сенсорам на основе ионофоров, 1 — сенсорам на основе золей, 1 — новым платформам, 2 — оптическим сенсорам, 2 — электрохимическим сенсорам, 2 — гребенкам из сенсоров и электронным носам и 2 — биосенсорам). Среди ключевых направлений аналитического приборостроения (см. табл. 2, где приведено общее количество докладов) сенсоры являются единственными, где основные события происходят именно в совершенствовании физики и химии приборов. Этот вывод подтверждается наукометрическим анализом названий секций предыдущих конференций. Так, в 1997 г. из 6 секций по сенсорам 5 были приборостроительными (2 — электрохимические, 1 — оптические, 1 — биосенсоры, 1 — электронные носы).

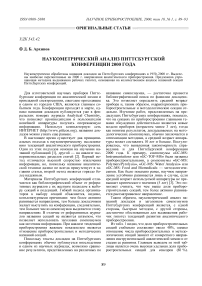

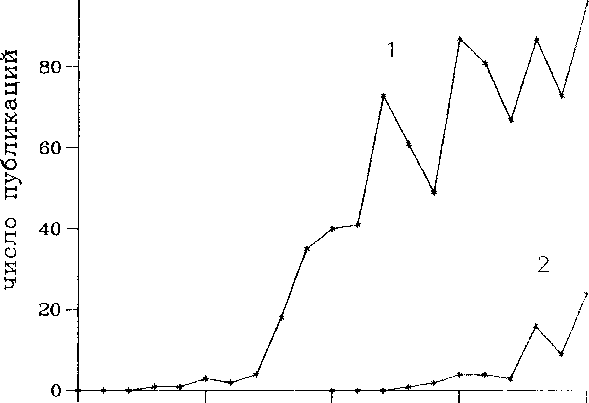

На рис. 1 показаны наиболее быстро развивающиеся направления инструментальной аналитической химии. Начиная с 1996 г. лидером является масс-спектрометрия (МС). Из 23 секций по МС 13 были посвящены хромато-масс-спектро-метрии. Сравнительно новым направлением является разработка капиллярных колонок и автосам-плеров не просто для газовой хроматографии (ГХ), но специально для комплекса ГХ-МС. Судя по ма-

Рис. 1. Количество сообщений на Питтсбургских конференциях по крупным направлениям аналитического приборостроения, имеющим наибольшую скорость развития. Кривая 1 — масс-спектрометры, кривая 2 — сенсоры

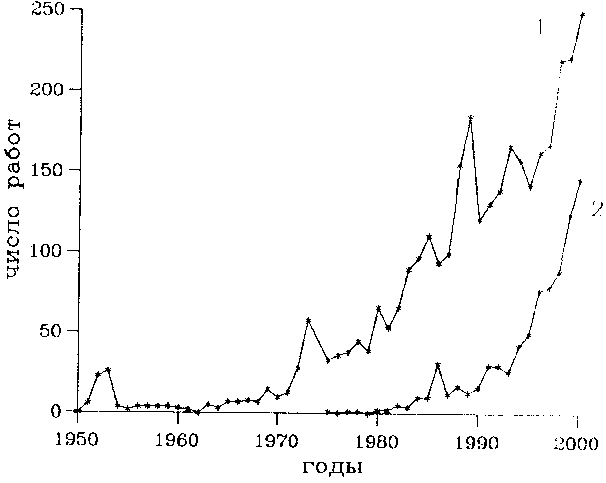

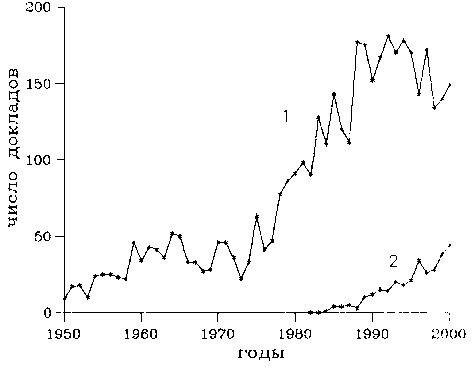

Рис. 2. Число докладов на Питтсбургских конференциях по хромато-масс-спектрометрии (кривая 1), в т. ч. по ВЭЖХ-МС и ВЭКЭ-МС (кривая 2)

1950 1960 1970 1980 1990 2000

годы

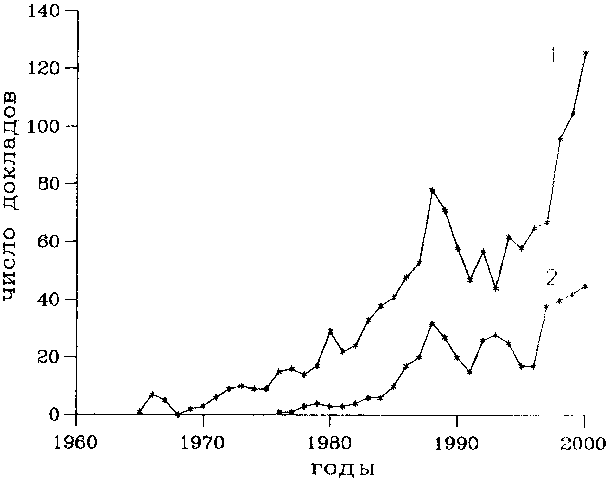

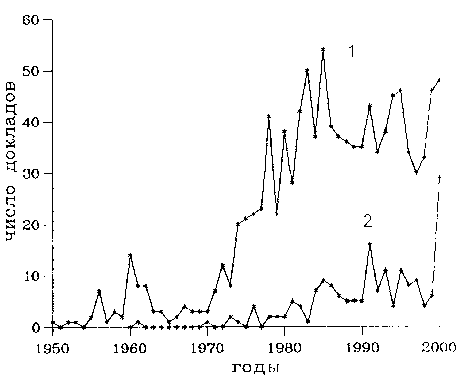

Рис. 3. Число сообщений на Питтсбургских конференциях по газовой хроматографии (кривая 1) и по ГХ-МС (кривая 2)

1980 1985 1990 1995 2000

ГОДЫ

Рис. 4. Количество докладов на Питтсбургских конференциях по ВЭКЭ (кривая 1), в т. ч. по микрофлю-идным аналитическим системам (кривая 2)

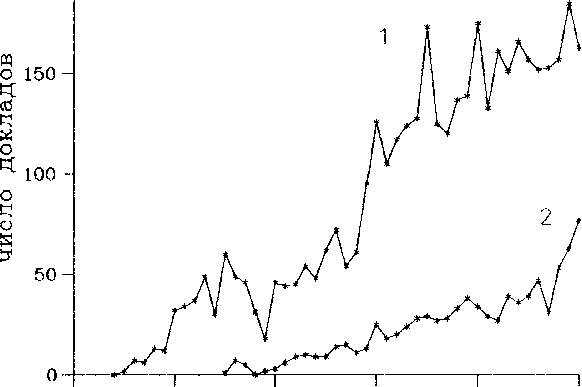

Рис. 5. Число докладов на Питтсбургских конференциях по ИК-спектроскопии (кривая 1) и по ИК-спектромикроскопии (кривая 2)

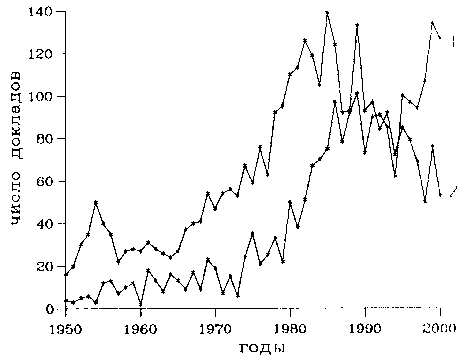

Рис. 6. Число сообщений на Питтсбургских конференциях по флуориметрии (кривая 1) и по хемилюминесценции (кривая 2)

Рис. 7. Число докладов на Питтсбургских конференциях по электрохимии (кривая 1) и по атомной спектроскопии (кривая 2)

териалам Питтсбургских конференций, число докладов по хромато-масс-спектрометрии с жесткой ионизацией растет быстрее, чем по хромато-масс-спектрометрии с мягкой ионизацией (см. рис. 2 и 3). Это расходится с наукометрическим анализом журналов [3, 4]. Три приборостроительные секции были посвящены времяпролетной МС: 1 — общая, 1 — по быстрой хромато-масс-спектрометрии, 1 — по получению изображений методом MALDI-TOF-MS (появилась в 2000 г. впервые). Перспективным направлением является и разработка малогабаритных времяпролетных масс-анализаторов. Для решения этой задачи Cotter предложил использование импульсной экстракции и рефлектро-на новой конструкции (доклад № 1178).

Приборостроительные секции по ГХ и высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) носят традиционные названия: новые колонки и новые детекторы. Внутри ВЭКЭ наиболее перспективным направлением, как видно из рис. 4, является конструирование новых все более совершенных микрофлюидных аналитических систем. В 2000 г. чипам была посвящена небольшая специальная секция, хотя большинство сообщений по микрофлюидным аналитическим системам все еще разбросаны по другим симпозиумам (например, ultrasmall ВЭКЭ: от клеток к пузырькам). По сравнению с серединой 90-х гг. несколько уменьшилось число как секций, так и докладов по про-боподготовке, хотя, как показывает анализ статей в Journal of Chromatography, в настоящее время практически в каждой работе по экологическому мониторингу или анализу биологических жидкостей используется один из вариантов твердофазной экстракции.

Продолжается рост числа докладов по спек-тромикроскопии. Судя по количеству публикаций Питтсбургских конференций, наибольшее число сообщений приходится на ИК-спектромикро-скопию (рис. 5). Наукометрический анализ журнала Nature показывает другую структуру современного состояния спектромикроскопии. При изучении клеток наиболее часто использовались двухлазерные конфокальные флуоресцентные микроскопы, а при анализе поверхности твердых тел — силовые микроскопы. Обоим направлениям на Питтсбургской конференции 2000 г. было посвящено по секции. Внутри молекулярной спектроскопии постепенно растет число докладов по флуоресценции и хемилюминесценции (рис. 6). В 2000 г. резко увеличилось количество сообщений по электрохемилюминесценции — этому направлению, объединяющему оптику и электрохимию, было отведено 2 секции. Пленки и золи, обладающие электрохемилюминесцентной активностью, являются одним из главных компонентов люминесцентных дисплеев нового поколения.

Рис. 7 показывает, что наиболее активным периодом развития атомной спектроскопии были 60–70-е гг. Для молекулярной абсорбционной спектроскопии наилучшими были 70–80-е гг., затем наступил расцвет неоптических методов определения, в первую очередь — МС и электрохимии. Больше половины электрохимических секций посвящены приборостроению; основной интерес по-прежнему вызывает модификация рабочих электродов.

Начиная с 1967 г. значительное количество докладов на Питтсбургских конференциях выделяется вычислительной технике, используемой, в первую очередь, для интерпретации полученных результатов. Продолжает расти число публикаций по хемометрике — в 2000 г. этому направлению были посвящены 4 секции.

Область применения аналитических приборов значительно не изменилась: 27 секций были посвящены биологии и медицине, 24 — экологии, 23 — промышленности, 2 — криминалистике, 1 — археологии. Появилась новая секция — космическая биотехнология.

В заключение основные выводы по Питтсбургской конференции 2000 года. Продолжился быстрый рост числа докладов по масс-спектрометрии (включая хромато-масс-спектрометрию) и сенсорам. Резко выросло количество публикаций по электрохемилюминесценции и микрофлюидным аналитическим системам. Продолжает увеличиваться число сообщений по хемометрике.

Список литературы Наукометрический анализ Питтсбургской конференции 2000 года

- Яшин Я.И. Наукометрическое исследование состояния и тенденций развития хроматографических методов и аппаратуры//Ж. аналит. химии. 1993. Т. 48, № 4. C. 415-426.

- Березкин В.Г., Кошевник М.А. Наукометрический анализ современного состояния хроматографии//Ж. аналит. химии. 1993. Т. 48, № 1. C. 80-89.

- Arkhipov D.B. Scientometric Analysis of Nature, the Journal//Scientometrics. 1999. V. 46, N 1. P. 51-72.

- Архипов Д.Б., Галль Л.Н. Современное состояние методологии молекулярной масс-спектрометрии//Ж. аналит. химии. 1999. Т. 54, № 6. C. 585-592.