NDVI посевов как дистанционный индикатор качества пахотных почв

Автор: Хутуев А.М., Занилов А.Х., Тутукова Д.А., Савин И.Ю.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 121, 2024 года.

Бесплатный доступ

Качество пахотных почв во многом предопределяет урожайность сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность их возделывания. Целью настоящей работы является анализ связи внутриполевых неоднородностей посевов с вертикальной неоднородностью скелетности почв на примере тестового поля с посевами кукурузы в Кабардино-Балкарии. В качестве индикатора состояния посевов использовался вегетационный индекс NDVI, рассчитанный по данным спутниковой съемки Sentinel-2. Скелетность почвы определялась методом сухого просеивания. Установлено, что значение индекса NDVI посевов на тестовом поле может служить основой для косвенного детектирования вертикальной неоднородности агрономически важных свойств почв. Для получения надежной информации необходим точный выбор времени получения значений NDVI и культуры, возделываемой на поле. Индикационная способность разных культур предопределяется их фенологией и мощностью потенциального корнеобитаемого слоя. География агрономически важных свойств почв на тестовом поле не коррелирует с выделами традиционно составленной почвенной карты. Пространственное варьирование урожайности кукурузы на тестовом поле (размах 23%) коррелирует с варьированием по профилю скелетности почв. Для использования значений NDVI в качестве индикатора пространственного варьирования агрономически важных свойств почв необходим учет типа возделываемой культуры, тщательный выбор даты получения NDVI, а также наличие априорных экспертных знаний о лимитирующих почвенных факторах на поле, специфики фенологии и агротехнологии возделывания культуры.

Косвенное дешифрирование почв, sentinel-2, свойства почв, скелетность почв, пространственные неоднородности посевов

Короткий адрес: https://sciup.org/143184045

IDR: 143184045 | УДК: 631.42 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-121-70-85

Текст научной статьи NDVI посевов как дистанционный индикатор качества пахотных почв

Качество пахотных почв во многом предопределяет урожайность сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность их возделывания. Количество затрат (трудовых, финансовых, времени) на производство одного и того же урожая на почвах хорошего и плохого качества в одних и тех же климатических условиях может различаться в разы. Именно поэтому основополагающими работами почвоведения как науки явились труды конца XIX в. по оценке качества почв Нижегородской губернии, проводимой под руководством основателя почвоведения В.В. Докучаева (Материалы…, 1886).

С тех пор методические подходы к оценке качества пахотных почв были существенно усовершенствованы, но традиционно в России в их основе лежат разнообразные вариации метода бонитировки почв (Востокова и др., 2010). Во многих западных странах в основе оценки качества почв лежат подходы, разработанные в конце 70-х годов прошлого века экспертами ФАО (A Framework…, 1976). Неоднократно делались попытки использования для оценки качества почв методов компьютерного моделирования (Brown et al., 2023). Все эти методы в конечном итоге опираются на информацию традиционно составленных почвенных и агрохимических карт, создание которых очень трудоемко и затратно (Савин, 2020). В последние десятилетия с целью сокращения объема полевых работ и повышения точности карт разрабатываются методы картографирования почв на основе данных дистанционного зондирования. Наиболее обнадеживающие результаты удается получить на основе анализа изображения открытой поверхности почв на мультиспектральных или гиперспектральных спутниковых данных, или данных, получаемых с БПЛА (Прудникова и др., 2023). Но большая часть этих подходов позволяет получить информацию о свойствах лишь поверхностного горизонта почв, и только о некоторых свойствах (Савин и др., 2019).

Известно, что агрономически значимыми являются не только свойства пахотного горизонта почв, но также и свойства подпахотных горизонтов. Особенно важное значение свойства подпахотных горизонтов имеют для плодовых культур и для однолетних культур с глубоко проникающей корневой системой. Картографирование таких свойств дистанционными методами пока невозможно технически. В перспективе эти задачи могут быть решены с развитием и совершенствованием методов георадарного профилирования (Voronin, Savin, 2018; Zajícová, Chuman, 2019). В качестве альтернативного метода развиваются подходы, основанные на косвенной индикации агрономически важных подповерхностных свойств почв с использованием методов дистанционной оценки состояния посевов на основе вегетационных индексов. Но исследований в данном направлении до сих пор немного (Савин и др., 2022), несмотря на их большую практическую значимость.

Целью настоящей работы является анализ связи внутрипо-левых неоднородностей посевов с вертикальной неоднородностью щебнистости и каменистости почв на примете тестового поля с посевами кукурузы в Кабардино-Балкарии.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

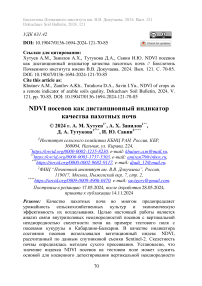

В качестве объекта исследования был выбран участок опытного поля института сельского хозяйства Кабардино-Балкарского научного центра РАН (Россия, Терский район КабардиноБалкарской республики (КБР), с. Опытное) площадью 8 га (рис. 1).

Рис. 1. Расположение тестового поля (отмечено на рисунке красным контуром).

Fig. 1. The location of the text field (marked with a red outline in the figure).

Рельеф поля однородный и ровный, оно расположено на вершине плоского водораздела. В полевой сезон 2023 г. на поле возделывалась кукуруза на зерно (гибрид Кабардинская 3812). Посев культуры проводился 5 мая, уборка урожая – 10 сентября. В предыдущий год на поле выращивалась озимая пшеница. В течение вегетации растения на поле не были поражены болезнями и вредителями.

Анализ внутриполевых неоднородностей посевов проводился на основе вегетационного индекса NDVI, рассчитанного по спутниковым данным Sentinel-2. Использовались все доступные безоблачные сцены за 2022 и 2023 гг.

Расчет индекса проводился стандартным методом по формуле (Rouse et al., 1973):

NDVj = pNIR -pRED pNIR+pRED ,

где ρRED и ρNIR – коэффициенты спектральной яркости в красной и ближней инфракрасной областях спектра соответственно.

Для анализа спутниковых данных использовался пакет прикладных программ ГИС ILWIS v.3.3, а также цифровая платформа OneSoil .

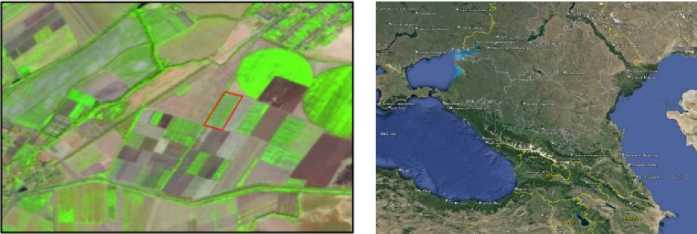

В 2023 г. был проведен учет урожая кукурузы прямым комбинированием с площади двух участков поля, выделенных по состоянию посевов (с хорошим и плохим состоянием) (рис. 2).

Рис. 2. Разбиение тестового поля на два участка для учета урожайности (белая линия).

Fig. 2. The test field division into two plots for yield records (white line).

В этом же году были отобраны образцы из разных слоев почв (0–20 см, 20–40 см, 40–60 см) для анализа вертикальной неоднородности щебнистости и каменистости. Было проанализировано два представительных разреза, места заложения которых были определены с учетом наблюдаемой пространственной неоднородности посевов кукурузы. Методом сухого просеивания были выделены фракции гравия (1–3 мм) и камней (крупнее 3 мм) с разбиением на несколько классов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

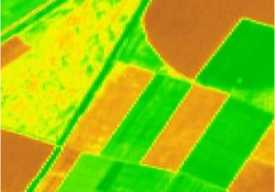

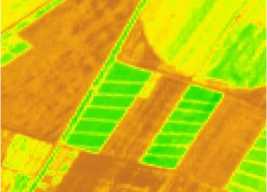

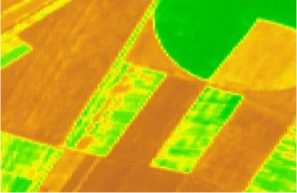

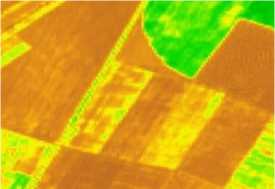

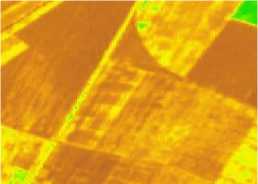

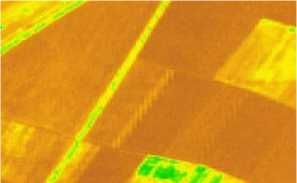

На рисунке 3 представлены карты NDVI, построенные для разных дат в 2023 г. Из рисунка следует, что степень пространственной неоднородности состояния посевов на поле значительно менялась во времени. На дату 8 июня посевы в начальной стадии развития были достаточно однородны. Однородность сохранялась и 13 июля уже при хорошо сомкнутом покрове посевов. На поле четко выделяются лишь технологические колеи с низкими значениями NDVI.

08.06.2023

13.07.2023

17.08.2023

01.09.2023

11.09.2023

21.10.2023

Рис. 3. Значения NDVI за указанные даты (тестовое поле отмечено красным контуром).

Fig. 3. NDVI values for the specified dates (the text field is marked with a red outline).

В день 17 августа степень неоднородности посевов достигает максимума. На части поля растения уже пожелтели, что хорошо читается по более низким значениям NDVI. Далее по ходу сезона вегетации пожелтение растений продолжается, и неоднородности посевов становятся менее выраженными.

К 17 августа при среднем значении NDVI на поле 0.57 отдельные его участки (на западной половине поля) демонстрировали уменьшение значения вегетационного индекса на 15.3% по сравнению с его восточной половиной (0.60).

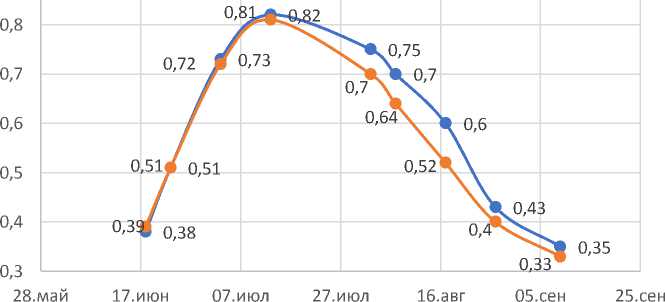

На рисунке 4 представлен временной ход значений NDVI, осредненных для западной и восточной частей поля.

—•— Контроль —•—Опыт

Рис. 4. Временной ход NDVI, осредненного для западной (опыт) и восточной (контроль) частей поля.

Fig. 4. The time course of the NDVI averaged for the western (experiemental) and eastern (control) parts of the field.

Из рисунка 4 следует, что заметное падение NDVI на западной части поля началось 2 августа 2023 г. Разрыв в индексе вегетации возрастает во временных отрезках 02.08.23; 07.02.23 и 17.08.23 на 7.1%; 9.4; 15.4%, соответственно. К началу фазы со- зревания разница сокращается, что связано с естественным процессом завершения вегетации растений. Данная разница в состоянии посевов отразилась и на урожайности культуры (табл. 1).

Таблица 1. Урожайность кукурузы, ц/га

Table 1. Corn yield, kg/ha

|

Вариант |

Площадь, га |

Урожайность, ц/га |

Отклонение в урожайности, % |

|

Контроль (восточная часть поля) |

4.0 |

56.5 |

|

|

Опыт (западная часть поля) |

4.0 |

45.9 |

-23.1 |

Из таблицы видно, что урожайность кукурузы на западной части поля оказалась на 23.1% ниже, чем на восточной половине с повышенным значением NDVI.

Согласно почвенной карте поля, на нем преобладают черноземы обыкновенные в различной степени щебнистые и каменистые. Изображение открытой поверхности почв поля на спутниковых данных (рис. 3) свидетельствует о значительной однородности их пахотного горизонта по цвету, который в основном определяется на уровне поля варьированием содержания и типа гумуса. Удобрения на все поле также вносятся однородно. Это позволяет предположить, что по уровню плодородия пахотный горизонт почв поля достаточно хорошо выровнен. Однако корневая система кукурузы проникает глубже пахотного горизонта, слежовательно, моэно предположить, что влияние на равзитие растений оказывают свойства подпахотных слоев почвы.

В таблице 2 приведены результаты определения скелетности потенциально корнеобитаемого слоя почв поля.

Из данных таблицы 2 следует, что до глубины 40 см почвы достаточно однородны по уровню скелетности. А в слое 40–60 см проявляется значительная разница. Доля мелкозема в образце поч- вы с низким значением NDVI составляет 56.4%, а c высоким значением – 37.7%. Относительная разница составляет 49.6%.

Таблица 2. Скелетность корнеобитаемого слоя почв

Table 2. Skeletality of the root layer of soils

|

Фракции, мм |

Контроль (высокое значение NDVI) |

Опыт (низкое значение NDVI) |

|

Слой 0–20 см |

||

|

<1.0 |

24.0 |

21.6 |

|

1.0–2.0 |

9.1 |

6.8 |

|

2.0–3.0 |

7.2 |

6.0 |

|

3.0–5.0 |

9.0 |

9.3 |

|

5.0–7.0 |

5.8 |

6.6 |

|

7.0–10.0 |

4.7 |

7.4 |

|

>10.0 |

40.2 |

42.3 |

|

сумма |

100.0 |

100.0 |

|

Слой 20–40 см |

||

|

<1.0 |

22.9 |

22.9 |

|

1.0–2.0 |

12.0 |

9.2 |

|

2.0–3.0 |

13.4 |

11.0 |

|

3.0–5.0 |

14.3 |

11.0 |

|

5.0–7.0 |

9.5 |

6.7 |

|

7.0–10.0 |

9.6 |

7.2 |

|

>10.0 |

18.3 |

32.0 |

|

сумма |

100.0 |

100.0 |

|

Слой 40–60 см |

||

|

<1.0 |

37.7 |

56.4 |

|

1.0–2.0 |

20.4 |

14.2 |

|

2.0–3.0 |

11.7 |

8.5 |

|

3.0–5.0 |

10.3 |

8.0 |

|

5.0–7.0 |

5.9 |

4.2 |

|

7.0–10.0 |

5.8 |

3.8 |

|

>10.0 |

8.2 |

5.1 |

|

сумма |

100.0 |

100.0 |

Скорее всего, подобная разница связана с пространственной неоднородностью почвообразующих пород. Но также можно предположить и возможность вертикального перераспределения фракций скелета в результате специфики агротехники возделывания культур.

Существенная разница в скелетности слоя почвы 40–60 см могла отразиться как на влажности почв, так и на общем развитии корневой системы растений в данном слое почв, что и привело к разному состоянию посевов в разных частях поля. Об этом свидетельствует также и то, что пространственные неоднородности посевов не проявлялись на ранних фенофазах развития растений, когда их корневая система еще не достигает глубины 40–60 см, а проявились на пике их вегетационного развития при максимальном проникновении корней в более глубокие слои почвы.

Дополнительным аргументом служит и анализ неоднородностей посевов пшеницы на данном поле в предыдущий вегетационный сезон (рис. 3). Неоднородности, которые детектируются для посевов кукурузы, для пшеницы не выявляются в течение всего сезона вегетации. Это связано с тем, что корневая система пшеницы преимущественно расположена в слое почвы 0–40 см и состояние нижележащих горизонтов на нее не оказывает столь значительного воздействия, как на кукурузу.

Как показано ранее многочисленными исследованиями, вегетационный индекс NDVI является достаточно надежным показателем состояния растительности, в том числе и сельскохозяйственной (Omia et al., 2023). Попытки использования этого индекса для прямого детектирования свойств открытой поверхности почв практически отсутствуют. Обычно для прямого детектирования свойств почв используют специализированные спектральные индексы (Bhatt, 2020; Montero et al., 2023). Ряд работ демонстрирует возможность детектирования свойств почв косвенно, по характеру изображения растительности, который оценивается через NDVI (Кирьянова, Савин, 2013; Савин и др., 2022), но до сих пор таких работ мало. Это связано со слабой изученностью индикационной роли сельскохозяйственной растительности для детектирования свойств почв.

Результаты наших исследований показали, что значения NDVI могут быть использованы для детектирования отдельных агрономически значимых свойств почв, но при определенных условиях. Должны быть учтены такие факторы, как специфика развития сельскохозяйственных культур, особенности агротехнологии их возделывания. На основе экспертных знаний и знаний почвенных факторов, потенциально лимитирующих рост растений на конкретном поле, должно быть выбрано оптимальное время съемки, когда NDVI максимально информативен для решения задачи детектирования свойств и качества пахотных почв.

Простое сравнение друг с другом временных профилей NDVI, или анализ отдельных значений индекса без учета этих факторов, как это делается, например, в некоторых работах (Boori et al., 2020; Singh et al., 2021), может привести к большим ошибкам и неверным выводам.

Состояние посевов может быть никак не связано с положением почв в классификации и с почвенной картой. Так, в нашем случае все тестовое поле попадает в один выдел почвенной карты, но пространственное варьирование агрономически значимых свойств почв (которые никак не связаны с классификационным положением почв) предопределяет пространственные неоднородности урожайности культуры. Это подтверждают полученные нами ранее результаты для других регионов и культур (Савин и др., 2022). Состояние посевов, а не классификационное положение почв, как это делается традиционно (Востокова и др., 2010), должно являться основным индикатором качества пахотных почв.

ВЫВОДЫ

Значение индекса NDVI посевов на тестовом поле в КБР может служить основой для косвенного детектирования вертикальной неоднородности агрономически важных свойств почв. Для получения надежной информации необходим точный выбор времени получения значений NDVI и культуры, возделываемой на поле.

Индикационная способность разных культур предопределяется их фенологией и мощностью потенциального корнеобитаемого слоя.

География агрономически важных свойств почв на тестовом поле не коррелирует с выделами традиционно составленной почвенной карты.

Пространственное варьирование урожайности кукурузы на тестовом поле (размах 23%) коррелирует с варьированием по профилю скелетности почв.

Для использования значений NDVI в качестве индикатора пространственного варьирования агрономически важных свойств почв необходим учет типа возделываемой культуры, тщательный выбор даты получения NDVI, а также наличие априорных экспертных знаний о лимитирующих почвенных факторах на поле, специфики фенологии и агротехнологии возделывания культуры.

Список литературы NDVI посевов как дистанционный индикатор качества пахотных почв

- Востокова Л.Б., Булгаков Д.С., Орешникова Н.В., Яковлев А.С. Бонитировка почв в системе земельного кадастра. М.: МАКС Пресс, 2010. 300 с.

- Кирьянова Е.Ю., Савин И.Ю. Неоднородность посевов, определяемая по спутниковым данным MODIS, как индикатор контрастности почвенного покрова // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2013. № 3. С. 36-39.

- Материалы к оценке земель Нижегородской губернии: естественноисторическая часть. Отчет Нижегородскому губернскому земству. Вып. 14. Почвы, растительность и климат Нижегородской губернии с почвенной картой. Санкт-Петербург: Нижегородское губернское земство, 1886. 525 с.

- Прудникова Е.Ю., Савин И.Ю., Грубина П.Г. Спутниковая оценка агрономически важных свойств пахотных почв с учетом состояния их поверхности // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2023. № 115. С. 129-159. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2023-115-129-159.

- Савин И.Ю. Пространственные аспекты прикладного почвоведения // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2020. № 101. С. 5- 18. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2020-101-5-18.

- Савин И.Ю., Бербеков С.А., Тутукова Д.А. Комплексная оценка неоднородности почвенного покрова по состоянию посевов // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2022. № 113. С. 31-57. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2022-113-31-57.

- Савин И.Ю., Жоголев А.В., Прудникова Е.Ю. Современные тренды и проблемы почвенной картографии // Почвоведение. 2019. № 5. С. 517- 528. https://doi.org/10.1134/S0032180X19050101.

- A framework for land evaluation. FAO Soils bulletin 32. Rome: FAO, 1976. 78 p.

- Rajan Bhatt. Application of Geospatial Technology in Assessment of Spatial Variability in Soil Properties: A Review // Current Journal of Applied Science and Technology. 2020. No. 3. P. 57-71. https://doi.org/10.9734/CJAST/2020/v39i3931104.

- Boori M.S., Choudhary K., Kupriyanov A.V. Crop growth monitoring through Sentineland Landsat data based NDVI time-series // Computer Optics. 2020. No. 44(3). Р. 409-419. https://doi.org/10.18287/2412-6179-CO-635.

- Brown C., Millingto, J., Rounsevell M. Assessing the quality of land system models: moving from valibration to evaludation // Socio-Environmental Systems Modelling. 2023. No. 5. 18434. https://doi.org/10.18174/sesmo.18434.

- Montero D., Aybar C., Mahecha M.D. et al. A standardized catalogue of spectral indices to advance the use of remote sensing in Earth system research // Scientific Data. 2023. No. 10(1). https://doi.org/10.1038/s41597-023-02096-0.

- Omia E., Bae H., Park E., Kim M.S., Baek I., Kabenge I., Cho B-K. Remote Sensing in Field Crop Monitoring: A Comprehensive Review of Sensor Systems, Data Analyses and Recent Advances // Remote Sensing. 2023. No. 15(2). P. 354. https://doi.org/10.3390/rs15020354.

- Rouse J.W., Haas R.Y., Schell J.A., Deering D.W. Monitoring vegetation systems in the great plains with ERTS // 3rd ERTS Symp. NASA. Goddard Space Flight Center. 1973. Vol. 1. Sect. A. Paper-A20. P. 309-317.

- Singh R.K., Rizvi J., Behera M.D., Biradar C. Automated crop type mapping using time-weighted dynamic time warping-A basis to derive inputs for enhanced food and Nutritional Security // Current Research in Environmental Sustainability. 2021. Vol. 3. No. 100032. https://doi.org/10.1016/j.crsust.2021.100032.

- Voronin A.Ya., Savin I.Yu. GPR diagnostics of chernozem humus horizon thickness // Russian Agricultural Sciences. 2018. Vol. 44. No. 3. P. 250-255. https://doi.org/10.3103/S1068367418030199.

- Zajícová K., Chuman T. Application of ground penetrating radar methods in soil studies: A review // Geoderma. 2019. Vol. 343. P. 116-129. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2019.02.024.