Не опровергающее значение лимфотропной терапии для профилактики кишечных осложнений в послеоперационном периоде при язвенном колите

Автор: Эгамов Ю. С., Рузиев А. С., Хайдаров С. А.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Абдоминальная хирургия

Статья в выпуске: 3 (73), 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель работы: изучить и оценить не опровергающее значение лимфотропной терапии у больных в комплексном лечении ЯК в послеоперационном периоде. Актуальность. В данной статье рассматриваются определения лимфообращения в системе брыжейки кишечника в норме и при модели ЯК, а также ведение и лечение больных с язвенным колитом с применением лимфотропной терапии в послеоперационном периоде. Материал и методы: в серийных опытах на животных (собаках) нами в эксперименте создана модель язвенного колита, и при этом до и после создания модели изучено лимфообращение в брыжейке кишечника. Основываясь на полученных результатах экспериментальных исследований, в клинических условиях применена лимфотропная терапия в комплексном лечении язвенного колита в послеоперационном периоде у 54 больных. Для сопоставления результатов лимфатической терапии создали контрольную группу из 43 больных, которые в послеоперационном периоде получали общепринятое традиционное лечение. Результаты: при применении лимфотропной терапии в комплексном лечении язвенного колита значительно уменьшается количество кишечных осложнений в послеоперационном периоде и сокращается срок пребывания больного в стационаре. Заключение: при применении лимфотропной терапии в комплексном лечении ЯК в послеоперационном периоде сокращаются материальные расходы на лечение и срок пребывания больного в стационаре.

Лимфообращение в брыжейке кишечника, язвенный колит, лимфотропная терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/142226441

IDR: 142226441 | УДК: 616.348-002-08 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2020.3.22-26

Текст научной статьи Не опровергающее значение лимфотропной терапии для профилактики кишечных осложнений в послеоперационном периоде при язвенном колите

На сегодняшний день проблема диагностики и лечения язвенного колита (ЯК) является актуальной, имеет тенденцию к неуклонному росту во всех странах мира и бурно прогрессирует в течение последних десятилетий [1]. Как известно, ЯК развивается в результате патологического иммунного ответа на антигены кишечной микрофлоры при наличии наследственной предрасположенности, имеет хроническое рецидивирующее течение [7, 14].

Возраст больных делает ЯК в социальном отношении максимально активным, поскольку пик заболевания приходится на возрастную группу от 20 до 40 лет [6, 11]. Несмотря на то, что точный патогенез ЯК еще недостаточно изучен, наиболее подробно описана теория о том, что кишечная флора запускает аберрантный кишечный иммунный ответ и последующее воспаление у генетически предрасположенных людей [8].

Согласно лимфатической теории ЯК, первичные изменения развиваются в лимфатических узлах брыжейки и лимфоидных фолликулах кишечной стенки, что ведет к лимфатическому отеку подслизистого слоя, завершающемуся деструкцией и гранулематозом кишечной стенки [3]. Все вышесказанное и является причиной кишечных осложнений и осложнений в послеоперационном периоде.

Активно исследуется роль при ЯК условно-патогенной микрофлоры, которая непрерывно стимулирует иммунную систему кишечника и приводит к возникновению местной аллергической реакции [15, 5, 9].

В настоящее время консервативная терапия является основой лечения ЯК, а оперативные вмешательства выполняются только в случаях ее неэффективности или при развитии осложнений у 10-20% пациентов [12, 10]. Частота ранних послеоперационных осложнений до настоящего времени составляет при плановых вмешательствах около 10%, экстренных — до 40-45%, а летальность — от 12 % до 35 % [2, 13].

Однако до сих пор недостаточно разработаны морфологические критерии, достоверные с позиций доказательной медицины [4], которые могли бы объективно оценивать динамику воспалительного процесса, а, следовательно, и результаты различных методов лечения, в том числе после операций. Нерешенность этих вопросов делают язвенный колит актуальной проблемой как в отношении его лечения, так и в послеоперационном периоде.

Цель работы — изучить и оценить эффективности лимфотропной терапии у больных в комплексном лечении ЯК в послеоперационном периоде.

Материал и методы

Только определяя лимфообращения в системе брыжейки кишечника в норме и при язвенном колите, мы могли бы оценивать значение лимфотропной терапии в комплексном лечении ЯК, а также предотвратить кишечные осложнения в послеоперационном периоде. Это потребовало проведения ряда серийных экспериментов на животных, которые были проведены на собаках, в соответствии с нормативными и методическими документами республики Узбекистан, с учетом требований Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных исследований или в иных научных целях (ETS № 123, Страсбург, 1986 г.), а также с требованиями Нацио- нального руководства по содержанию и использованию лабораторных животных.

Эксперименты проведены у беспородных собак в операционном блоке в условиях ЦНИЛ АГМИ. В начальных сериях экспериментов изучали норму лимфообращения в системе кишечника и ее брыжейки, путем субсерозного введения 0,1% раствора красителя синего Эванса в количестве 0,1 мл и визуально наблюдали до полного исчезновения цвета (всасывания раствора из брыжейки кишечника животного), время определяли по секундомеру.

В последующих сериях экспериментов на животных-собаках была создана модель ЯК и на модели изучено лимфообращение в системе кишечника и ее брыжейки, как и в прежних серийных экспериментах. Сопоставление результатов всасывания красителя Эванса в норме и при модели ЯК убедительно показало, что при модели ЯК происходит замедление лимфообращения в брыжейке и кишечнике в 2 раза и более по отношению нормальному.

Основываясь на результатах экспериментальных исследований, мы сочли нужным применять лимфотропную терапию в комплексном лечении ЯК, что и было проведено у 54 больных (основная группа) в послеоперационном периоде. Для сопоставления результатов лимфатической терапии была создана контрольная группа из 43 больных, которые в послеоперационном периоде получали общепринятое традиционное лечение — парентеральную антибактериальную терапию. Пациентам, включенным в основную группу комплексного лечения, в послеоперационном периоде дополнительно применялась эндо-мезентериальная лимфатическая терапия по разработанному в клинике алгоритму. В обеих группах большинство пациентов были в возрасте от 17 до 50 лет: в I группе их было 54, во II — 43.

Всем пациентам первой группы по завершению основного этапа операции в брыжейку кишечника установили полихлорвиниловый катетер для эндомезентериальной лимфатической терапии в послеоперационном периоде, который закрепили при помощи тонкого кетгута № 0-1 к брыжейке кишечника, наружный конец катетера вывели наружу, закрепив к коже передней брюшной стенки живота. Эндомезентериальную лимфатическую терапию проводили в течение 4-5 дней 1 раз в сутки.

На основании проведенного нами исследования дополнительно была определена чувствительность микрофлоры к антибиотикам, выделенной из материала слизистой оболочки толстой кишки, для определения оптимальной антибактериальной терапии в послеоперационном периоде. Эндомезентериальную лимфатическую терапию осуществляли через установленный полихлорвиниловый катетер в брыжейку кишечника: сначала для стимуляции лимфатической системы капельным путем ввели раствор глюкозы 5% — 50 мл + новокаин 0,5 % — 50 мл с добавлением 5000 ед. гепарина или лидазы 64 ед. медленно в течение 40-60 минут. По завершении манипуляции к этой же системе подключали одну дозу подобранного антибио- тика, заранее растворив его в 50 мл 0,5% раствора новокаина, введение проводили так же капельным путем. Гепарин или лидазу применяли для усиления лимфоциркуляции и дренажа тканей, что приводит к уменьшению вено- и лимфостаза. На 6 день эндомезентериально установленный катетер удаляли.

Лимфотропная терапия способствует улучшению реологических свойств крови и лимфы, усилению лимфооттока, нормализации микрогемолимфоциркуляции, полноценному удалению из тканей отечной жидкости и токсических метаболитов, активизации обезвреживающей и иммунологической деятельности лимфатических узлов брюшной полости. Тем самым этот метод предупреждает нежелательные осложнения в послеоперационном периоде. Анализ клинических данных показал, что при лимфотропном введении антибиотиков не отмечается возникновение аллергических реакций.

Результаты и обсуждение

Результаты экспериментов на животных — собаках, показали, что в брыжейке кишечника при модели язвенного колита значительно, в 2 и более раза, замедляется лимфоциркуляция по сравнению с нормой. Именно это является предшественником кишечных осложнений в послеоперационном периоде при ЯК.

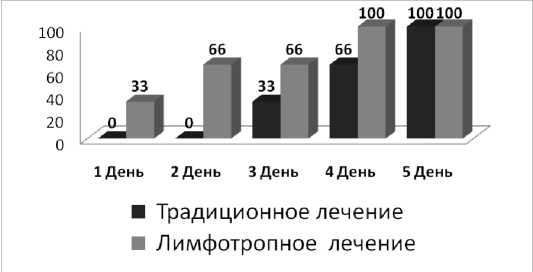

Результаты клинических исследований — эндомезентери-альной лимфатической терапии в послеоперационном периоде, убедительно показали высокую эффективность применения специфических мероприятий по профилактике развития функционально-динамической кишечной непроходимости в послеоперационном периоде, при этом каждый компонент алгоритма обусловливал целенаправленное действие на определенную часть патогенетического механизма развития специфических для ЯК осложнений. Эндомезентериальная лимфостимуляция и лимфотропная антибиотикотерапия способствовали сни- жению интерстициального отека и концентрации токсинов в межклеточном пространстве, блокаде лимфатического потока токсинов, токсических метаболитов, бактерий и продуктов их распада, поступающих лимфогенным путем в общий кровоток, повышению дренажной функции лимфатических капилляров и нормализации лимфоциркуляции на уровне органов брюшной полости. Тем самым в послеоперационном периоде в динамике наблюдались раннее восстановление перистальтики кишечника (рис. 1).

Рис. 1. Динамика восстановления функции желудочно-кишечного тракта после операции (появления перистальтики кишечника по дням в % отношении)

Раннее восстановление перистальтики кишечника предотвращает ряд нежелательных осложнений в послеоперационном периоде. Несмотря на все это, наблюдались послеоперационные осложнения, структура которых приведена в Таблице 1.

Таблица 1.

Структура кишечных осложнений, наблюдавшихся в послеоперационном периоде в группах исследования

|

№ |

Послеоперационные осложнения |

Основная группа |

Контрольная группа |

||

|

количество |

% |

количество |

% |

||

|

1 |

Несостоятельность швов анастомоза |

1 |

1,9 |

2 |

4,6 |

|

2 |

Ранняя спаечная кишечная непроходимость |

1 |

1,9 |

1 |

2,3 |

|

3 |

Отхождение стомы |

0 |

0 |

1 |

2,3 |

|

4 |

Кишечные свищи |

0 |

0 |

1 |

2,3 |

|

5 |

Функциональная кишечная недостаточность |

2 |

3,7 |

3 |

6,9 |

|

6 |

Абсцессы брюшной полости |

0 |

0 |

1 |

2,3 |

|

7 |

Нагноение послеоперационной раны |

1 |

1,9 |

2 |

4,6 |

|

Всего: |

5 |

9,2 |

11 |

25,6 |

|

Эти осложнения были неизбежны из-за тяжелого состояния больных, у которых были в момент операции осложненные формы ЯК: кахексия, тяжелая степень анемии и сопутствующие соматические болезни. Несмотря на все это, комплексная эндомезентериальная лимфатическая терапия в послеоперационном периоде при ЯК позволила достоверно улучшить состояние, сократить количество осложнений, летальности и продолжительность среднего пребывания в стационаре больных основной группы по сравнению с контрольной.

Выводы

-

1. Разница лимфообращения в стенке кишки и её брыжейке в норме и при модели язвенного колита убедительно объясняет положительный эффект применения лимфотропной терапии при ЯК в послеоперационном периоде.

-

2. Доказательством достоверности значения применения лимфотропной терапии в комплексном лечении ЯК в послеоперационном периоде является значительное уменьшение количества кишечных осложнений.

-

3. При применении лимфотропной терапии в комплексном лечении ЯК в послеоперационном периоде сокращаются материальные расходы на лечение и срок пребывания больного в стационаре.

Список литературы Не опровергающее значение лимфотропной терапии для профилактики кишечных осложнений в послеоперационном периоде при язвенном колите

- Адлер Г. Болезнь Крона и язвенный колит. М.: ГЕОТАР-МЕДИА, 2001. 527 с.

- Воробьев, Г.И., Халиф И.Л. Неспецифические воспалительные заболевания кишечника. М.: Миклош, 2008. 400 с.

- Григорьева Г.А., Мешалкина Н.Ю. Болезнь Крона. М.: Медицина, 2007. 84 с.

- Асанин Ю.Ю. и др. Индекс Масеевича: Новый подход к оценке клинико-эндоскопической активности язвенного колита. Гастроэнтерология, 2004. № 1. С. 14-16.

- Полуэктова Е.А., Ляшенко О.С., Королев А.В. Механизмы, обеспечивающие взаимодействие бактериальных клеток с организмом хозяина и их нарушение у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2014. № 5. С. 42-53.

- Секачева М.И. Современные аспекты лечения неспецифического язвенного колита: результаты медицины, основанной на доказательствах. М.И. Секачева. Consilium Medicum. 2003. Т. 5, № 10. Режим доступа (http://www.consiliumedicum.com/media/consilium/03_10c/18shtmi).

- Суворова Г.Н., Мякишева Ю.В., Каторкин С.Е., Андреев П.С., Давыдова О.Е., Лямин А.В., Круглов Е.Е., Сухачев П.А. Гистологическая картина и микробный пейзаж при язвенном колите. Вестник новых медицинских технологий. 2018. № 4. С. 170-175.

- Халиф И.Л. Хирургическое лечение и биологическая терапия при язвенном колите. Российский медицинский журнал. 2013. № 31 С. 1632.

- Халиф И.Л. Воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит и болезнь Крона): клиника, диагностика и лечение. М.: Миклош, 2008. 256 с.

- Халиф И.Л. Лечебная тактика при язвенном колите. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопрактологии. 2006. № 3, С. 58-61.

- Эгамов Ю.С., Рузиев А.Э., Хайдаров С.А. Эндомезентериальная лимфотропная терапия как метод, предупреждающий осложнения в комплексном лечении неспецифического язвенного колита в послеоперационном периоде. Новый день в медицине. 2019. № 3. С. 299-303.

- Dorofeev A.É., Shvets O.V. Epidemiology and risk factors of inflammatory bowel diseases. LikSprava, 2014, (11):22, р. 9.

- Langan R.C., Gotsch P.B., Krafczyk M.A. et al. Ulcerative colitis: diagnosis and treatment. Am. Fam. Physician, 2007, 76 (9), pp. 1323-1330.

- Marinov V. Investigation of two models of trinitrobenzenesulfonicacidnduced colitis in rats. Trakia Journal of Sciences, 2015, 13 (Suppl. 2), pp. 49-54.

- Szalai Z. et al. Novel features of tea rat model of inflammatory bowel disease based on 2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid-induced acute colitis. Acta Biologica Szegediensis, 2014, 58(2), pp. 127-132.