Neckera pennata (Bryophyta, Neckeraceae) в Вологодской области

Автор: Левашов А.Н., Романовский А.Ю., Филиппов Д.А.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Рубрика: Флористические находки

Статья в выпуске: 2 т.13, 2019 года.

Бесплатный доступ

Работа обобщает материалы, посвящённые распространению, биолого-экологическим и популяционным особенностям и охране регионально редкого и охраняемого листостебельного мха Neckera pennata Hedw. в Вологодской области. К настоящему времени вид в регионе зафиксирован в 92 локалитетах, известен во всех административных районах области и 38 квадратах «Атласа флоры Европы». Впервые приводятся 48 новых местонахождений этого вида из 18 административных районов, в том числе впервые некера указывается для 12 районов (Бабушкинский, Белозерский, Великоустюгский, Верховажский, Кичменгско-Городецкий, Междуреченский, Нюксенский, Сокольский, Усть-Кубинский, Устюженский, Харовский, Чагодощенский районы). На территории области вид связан преимущественно со старовозрастными мезофильными осинниками и ельниками-осинниками. Помимо Populus tremula L., являющегося основным форофитом, некера перистая в области изредка отмечается ещё на 10 видах древесных растений ( Larix sibirica Ledeb., Picea abies (L.) Karst., Betula pendula Roth, Populus alba L., P. balsaminifera L., Sorbus aucuparia L., Salix caprea L., Tilia cordata Mill., Ulmus glabra Huds., U. laevis Pall.). В настоящее время вид включён в Красную книгу Вологодской области со статусом 3/LC и охраняется в регионе на 15 особо охраняемых природных территориях (2 федеральных, 12 региональных, 1 местного уровня). Основные угрозы существованию вида связаны с изъятием и/или фрагментацией старовозрастных насаждений в результате рубок.

Листостебельные мхи, некера перистая, биологическое разнообразие, охраняемые виды, красная книга, вологодская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148314651

IDR: 148314651 | УДК: 581.9 | DOI: 10.24411/2072-8816-2019-10047

Текст научной статьи Neckera pennata (Bryophyta, Neckeraceae) в Вологодской области

Одной из основных форм прямой антропогенной нагрузки на ландшафты в таёжной зоне является вырубка лесов. Активное развитие лесного комплекса приводит к уменьшению площадей биологически ценных и/или старовозрастных лесов, сукцессионным сменам, снижению биоразнообразия и доли редких и охраняемых видов (Воробьев, 2007; Андерссон и др., 2009; и многие др.). Для отслеживания динамики биотопов весьма действенным методом служит использование видов-индикаторов (Викторов, Ремезова, 1988).

Среди мхов к таковым видам можно отнести некеру (неккеру) перистую ( Neckera pennata Hedw., Neckeraceae , Bryophyta) – является индикатором сохранности участков старовозрастных лесов (Андерссон и др., 2009; Баишева, 2015 и др.), следовательно, служить маркерным таксоном при охране лесных экосистем лесопользователями. Большим достоинством данного вида, как индикатора, является его хорошая узнаваемость в природе и относительно крупные размеры, поэтому его поиски в регионе, а также мониторинг существующих популяций могут проводиться не только силами профессиональных бриологов.

Однако, у Neckerapennata в Европе (в том числе на Европейской части России, далее в тексте – ЕТР) со второй половины ХХ в. наблюдается резкое сокращение его численности, прежде всего в зоне широколиственных и хвойно-широколиственных лесов (Red Data Book…, 1995; Игнатов, Игнатова, 2004; Hodgetts, 2015). Данная отрицательная тенденция привела к тому, что в России во многих регионах Neckera pennata – это редкий, уязвимый или исчезающий вид, с сокращающейся численностью, поэтому внесён в Красные книги 23 субъектов Российской Федерации (Неккера…, 2019).

Помимо хорологических изысканий, исследования Neckera pennata весьма популярны при изучении популяций эпифитов и динамики лесных биотопов (Gustafsson, 1995; Appelgren, Gronberg, 1999; Snäll et al., 2004, 2005; Wiklund, Rydin, 2004; Ingerpuu et al., 2007; Karmazina, Abramova, 2009; Mežaka, 2014; Edman et al., 2016; Левкович, Масловский, 2017; Tarasova et al., 2017).

Основная цель работы состоит в обобщении материалов, посвящённых распространению, эколого-биологическим и популяционным особенностям, охране Neckera pennata на территории Вологодской области. Учитывая невысокий уровень изученности бриоф-лоры в области (Филиппов, 2010, 2012) и не- обходимость подготовки второго издания региональной Красной книги (Суслова и др., 2013), данная работа несёт значительную степень актуальности и новизны.

М атериал и методы

Исследования выполнялись авторами с 2003 по 2019 гг. в рамках многочисленных полевых выездов и экспедиций по выявлению флоры Вологодской области, а также во время экспедиций школьников с целью изучения биологического разнообразия и сохранности природных комплексов речных долин региона. Были проведены обследования всех (26) административных районов области, в том числе 96 охраняемых природных территорий (из которых около 40 – детально, остальные – рекогносцировочно или фрагментарно).

Находки некеры перистой сопровождались фотофиксацией самого мха, форофита и прилегающих участков фитоценоза, описанием условий и особенностей произрастания (фитоценоз, древесная порода, высота произрастания), как правило, гербаризацией. Гербарные сборы переданы на кафедру биологии и экологии Вологодского государственного университета (далее в тексте – Во-ГУ) и лабораторию высшей водной растительности Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН (ЛВВР). Идентификация вида выполнялась авторами самостоятельно, правильность определения ряда образцов проверена квалифицированными бриологами – М.А. Бойчук (ИБ КарНЦ РАН) и Е.В. Кармазиной (ВоГУ).

Для полного представления о распространении вида в регионе просмотрены гербарии MW (Seregin, 2019) и LE, а также доступная краеведческая литература.

При популяционных исследованиях (выполнялись в 2018–2019 гг. в Сокольском и Устюженском р-нах) основное внимание уделялось обилию вида, количеству, размерам и форме локальных ценопопуляций и их расположению на стволе относительно сторон света, наличию спорофитов, особенностям эко-топа.

Номенклатура ориентирована на «Список мхов Восточной Европы и Северной Азии» (Ignatov et al., 2006).

Картографическая основа подготовлена в 2007 г. В.Е. Дробышевым (ООО «Геоком»).

Р езультаты и их обсуждение

Neckera pennata Hedw. – однодомный эпифитный бокоплодный листостебельный мох. Растения крупные, светло-зелёные, сильно блестящие. Вторичные стебли растут вниз или горизонтально отстоят от вертикального субстрата, на верхушках в сухом состоянии вверх загнутые, до 3–5 см длины, более или менее правильно перисто ветвящиеся в одной плоскости; веточки около 10 мм дл., упло-щённо облиственные, иногда на верхушке оттянутые, оттянутая часть с мелкими листьями. Листья 2.0–3.2×0.9–1.3 мм, продолговато-яйцевидные, постепенно или резко и коротко заострённые, сильно поперечно волнистые, край пильчатый; клетки 20–45×7–10 мкм, продолговато-ромбические, в средней части основания более широкие, в углах основания коротко прямоугольные до поперечно широких, образующие сравнительно небольшую, нерезко отграниченную группу. Часто формирует спорофиты; коробочка погружена в перихеций; споры 16–25 мкм (Игнатов, Игнатова, 2004).

Неморальный вид, достаточно широко распространён в умеренных областях Северного полушария, а также в горных районах, в том числе в лесной зоне Европы, Сибири и Дальнего Востока; отмечен на Кавказе, в Китае, Монголии, Корее, Японии, Австралии, Северной Америке. В европейской части России более часто встречается в подзонах южной и средней тайги, в зоне широколиственных и хвойно-широколиственных пород (Игнатов, Игнатова, 2004; Ignatov et al., 2006).

Р аспространение в регионе

Самым первым сбором для области (который не поддаётся точной пространственной локализации) является образец, хранящийся в гербарии LE: «Gouv. Wologda. leg. Iwanizkij” [Вологодская губерния. Собрал Н.А. Ива- ницкий] и определённый Л.И. Савич-Любицкой. Можно высказать предположение, что данный гербарный образец был собран в 1880-е гг. в окрестностях г. Вологда. Самым первым упоминанием вида для области следует считать работу И.А. Перфильева (1914).

Ниже приведён список новых местонахождений Neckerapennata на территории Вологодской области. Он дополнен краткой информацией о находках, которые уже были обнародованы (Перфильев, 1914, 1915; Абрамова, Абрамов, 1983; Волкова и др., 1994; Кармазина, 2010; Филиппов, 2012; Ермаков, 2017, 2019; Ермаков, Кармазина, 2017; Потёмкин, Коткова, 2019; Karmazina, Abramova, 2009; Afonina et al., 2010; Sofronova et al., 2013, 2018). В тексте приняты следующие сокращения фамилий основных коллекторов: А.Н. Левашов – АЛ, А.Ю. Романовский – АР, ДФ – Д.А. Филиппов.

-

2) ниже по течению р. Суда от д. Скоково (~60°00' с.ш., ~35°51' в.д.), хвойномелколиственный лес, на стволе Populus tremula (на высоте 1,5 м), 02.VII.2004, АЛ, АР (ВоГУ) – 36VXM3.

Ранее для р-на вид приводился из окрестностей п. Колошма (60°10'13.6'' с.ш., 35°27'24.4'' в.д.; 36VXM1) (Sofronova et al., 2013).

-

5) западная часть 77 кв. Визьменского лес-ва Белозерского лесхоза, ландшафтный заказник «Андогский лес» (~59°48' с.ш., ~37°04' в.д.), ельник-осинник брусничнозеленомошный, на стволах Populus tremula (на высоте 2,5 м), 13.VI.2015, АР (ВоГУ) – 37VCG4.

-

6) 1,2 км южнее д. Буозеро (59°42'14.0'' с.ш., 37°53'38.5'' в.д.), ельник брусничнокостяничный, на стволе Populus tremula (h ~20–22 м, диам. 0,5 м) (на высоте 1,8– 2,0 м), со спорогонами, 21.VII.2015, ДФ (ЛВВР) – 37VDG2;

-

7) 2,4 км южнее д. Буозеро (59°41'36.5'' с.ш., 37°53'41.5'' в.д.), березняк-осинник костяничный, на стволе Populus tremula (h ~25 м) (на высоте 0.7 м), со спорогонами, 21.VII.2015, ДФ (ЛВВР) – 37VDG2;

-

8) 2,5 км южнее д. Буозеро (59°41'36'' с.ш., 37°53'36'' в.д.), березняк-осинник черничный, на стволе Populus tremula (на высоте 0,5, 1,3, 2,8 м), со спорогонами, 21.VII.2015, ДФ (ЛВВР) – 37VDG2

-

9) 1,5 км восточнее п. Визьма (59°53'57.5'' с.ш., 37°05'46.5'' в.д.), осинник костяничнокисличный, на стволах Populus tremula (на высоте 0,5 м), без спорогонов, 24.VII.2015 ДФ (ЛВВР) – 37VCG4.

Вашкинскийр-н . Ранее вид был обнаружен близ оз. Сайно в окрестностях д. Марково (60°28'14.6'' с.ш., 37°46'39.5'' в.д.; 37VDH2) (Sofronova et al., 2013).

-

13) 4,5 км юго-западнее д. Песок, близ оз. Моренно (60°37'43.5'' с.ш., 39°33'50.5'' в.д.), ельник-осинник аконитовый, на стволах Populus tremula (h=26–28 м., диам. 0,6 м), малообильно на высоте 0,5–0,6 м, без споро-гонов, 25.VI.2019, ДФ (ЛВВР) – 37VEH2.

Ранее для р-на вид приводился для окрестностей д. Куклинская, близ оз. Чунозеро (60°30'15.0'' с.ш., 39°38'06.5'' в.д.; 37VEH2) (Sofronova et al., 2019).

-

15) окрестности Архитектурноэтнографического музея в д. Семёнково (59°16'18.1'' с.ш., 39°43'49.1'' в.д.; 59°16'16.6'' с.ш., 39°43'44.9'' в.д.; 59°16' 25.5'' с.ш., 39°43'20.5'' в.д.), хвойно-мелколиственный зеленомошный лес, на стволе Populus tremula (на высоте 1,8 м), без спорогонов 30.VIII.2019, АЛ, АР (ВоГУ) – 37VEF1. Всего в этом локалитете вид встречен на 18 деревьях на высоте от 0,5 до 3,0 м. Некера на данной территории фиксировалась ежегодно с начала 2010-х гг., но сборы либо не проводились, либо они были утеряны.

-

16) г. Вологда, парк Мира (59°14'30.4'' с.ш., 39°53'08.7'' в.д.), на стволе Populus alba , на высоте 0,8–1,0 м, 22.VIII.2019, АР (ВоГУ); там же (59°14'48.5'' с.ш., 39°52'37.9'' в.д.), на стволе Ulmus laevis , на высоте 1,5 м, 22.VIII.2019, АР (ВоГУ); там же (59°14'29.0'' с.ш., 39°52'54.7'' в.д.), на стволе Tilia cordata , на высоте 2,5 м, 22.VIII.2019, АР (ВоГУ); там же (59°14'30.6'' с.ш., 39°53'17.7'' в.д.), на стволе Salix caprea (на высоте 1 м), 13.IX.2019, АР (ВоГУ) – 37VEF3. В 2016–2018 гг. вид уже фиксировался для г. Вологда: на Горбачевском кладбище (59°14.305' с.ш., 39°52.693' в.д.; 59°14'19.5'' с.ш., 39°52'38.3'' в.д.; 59°14.296' с.ш., 39°52.721' в.д.), в парке Мира (59°14'19.3'' с.ш., 39°52'38.4'' в.д.) и в Октябрьском сквере (59°13'14.2'' с.ш.,

39°52'25.7'' в.д.) (все – 37VEF3) (Ермаков, 2017, 2019; Ермаков, Кармазина, 2017).

Первым указанием вида для «Вологодского уезда» считается сбор А.А. Сняткова, выполненный в 1900 г. и приведённый в работе И.А. Перфильева (1914). Большую часть сборов А.А. Снятков выполнял в окрестностях д. Северная Ферма (квадрат 37VEF1), но утверждать наверняка, что сбор некеры был сделан именно там, мы не можем. Несколько позднее (Абрамова, Абрамов, 1983) мох приводился для «Болото Великое, Антонов мыс, ельник с рябиной, на осине 25 и 26.06.1928, А.А. Корчагин» [вероятно, близ мыса Антоний оз. Кубенское, 2–3 км северо-западнее д. Пески (~59°49' с.ш., ~39°03' в.д.; 37VEG2).

Вытегорскийр-н . Вид приводился из окрестностей д. Гонгинская (61°08.897' с.ш., 36°28.637' в.д.) и д. Тудозерский Погост, (61°06'41.5'' с.ш., 36°31'02.5'' в.д.), для югозападного берега оз. Лужандозеро (61°07'01.0'' с.ш., 36°23'01.5'' в.д.; все три – в границах охраняемого природного комплекса «Онежский»), северо-восточнее д. Великий Двор и д. Веселково (61°12'01.5'' с.ш., 36°59'27.5'' в.д.), юго-западнее д. Озеро (Гу-баревка) (61°13'30.5'' с.ш., 36°53'46.5'' в.д.), окрестности д. Ежины 61°00'19.8'' с.ш., 31°06'43.5'' в.д.), ботанический памятник природы «Чёрные Пески» (61°00'25.5'' с.ш., 36°02'09.5'' в.д.; все семь сборов – 37VCH3), окрестности п. Октябрьский (61°25.137' с.ш., 36°35.852' в.д.; 37VCJ4) и п. Мирный (60°51'23.4'' с.ш., 37°40'24.4'' в.д.; 37VDH2). Весьма часто встречается в лесах северовосточной части р-на (в пределах Андомской возвышенности): берега и окрестности оз. Куржинское (61°29'14.5'' с.ш., 37°15'28.8'' в.д.; 61°29'26.2'' с.ш., 37°14'51.7'' в.д.) и оз. Гронтозеро (истоки р. Андома) (61°28.266' с.ш., 37°19.009' в.д. (последние два – ландшафтный заказник «Верхнеандом-ский»), оз. Купецкое (61°21'01.5'' с.ш., 37°19'51.5'' в.д.), оз. Лайнозеро (61°26.398' с.ш., 37°24.234' в.д.), оз. Тонкое (61°23'28.5'' с.ш., 37°19'58.5'' в.д.; последние пять – 37VDJ2), оз. Косое (61°11'43.1'' с.ш.,

37°53'29.0'' в.д.; 37VDH1) (Afonina et al., 2010; Sofronova et al., 2013).

Грязовецкийр-н . Впервые в р-не был собран 05.06.1912, И.А. Перфильевым «разъезд № 2, по Московско-Ярославской железной дороге» (Перфильев, 1915). Вероятно, это указание нужно относить к квадрату 37VEF4. В LE хранится образец «Грязовецкий уезд, окр. д. Анатолиево по р. Пухоть, на стволе осины в смешанном лесу по правому пологому берегу р. Пухоти, 05.09.1924, А.П. Шен-ников» [окрестности д. Дмитриевское и б.н.п. Анатолиево, по р. Пухить, ~58°52' с.ш., ~39°43' в.д.; 37VEF2]. Позднее вид был собран и приводился для окрестностей д. Васю-ково (58°50'04.2'' с.ш., 39°55'02.2'' в.д.; 37VEF4) и ж.д.ст. Становое (58°58'18.5'' с.ш., 40°39'16.5'' в.д.; 37VEF4) (Sofronova et al., 2013).

Ранее вид приводился для осинников, расположенных между озёрами Белое и Лещёво на территории ландшафтного заказника «Ха-ринский» (59°35'28.9'' с.ш., 36°48'09.3'' в.д.; 59°35'28.9'' с.ш., 36°48'09.3'' в.д.; 59°35'17.7'' с.ш., 36°48'00.8'' в.д.; все три – 37VCG4) (Sofronova et al., 2013).

Кирилловский р-н . Вид неоднократно приводился для национального парка «Русский Север» (Кармазина, 2010; Karmazina, Abramova, 2009; гербарий MW), в том числе для окрестностей д. Коварзино (60°09.163' с.ш., 38°35.465' в.д.; 60°09.202' с.ш., 38°35.474' в.д.) и д. Новостройка (~60°04' с.ш., ~38°34' в.д.), ландшафтного заказника «Шалго-Бодуновский лес» (60°16'39.3'' с.ш., 38°26'05.2'' в.д.; все – 37VDG3), окрестностей д. Окулово (~59°56' с.ш., ~38°28' в.д.) и с. Фе-рапонтово (~59°57' с.ш., ~38°24' в.д.), для памятника природы «Гора Маура (~59°51' с.ш., ~38°17' в.д.; последние три – 37VDG4). Примечательно, что в Шалго-Бодуновском лесу (~60°16' с.ш., ~38°26' в.д.; 23.09.2005, ДФ)

некера произрастала в лабазниково-разнотравном еловом лесу на стволе Sorbus aucuparia .

Кичменгско-Городецкий р-н : 18) окрестности д. Крадихино, кв. 1 Карюгского участкового лес-ва Ёнтальского лесохозяйственного участка Кичменгско-Городецкого лесхоза (59°50'35.4" с.ш., 46°40'15.7" в.д.), хвойномелколиственный лес, на стволах Populus tremula (на высоте 1,6 м), 20.V.2016, АР (Во-ГУ) – 38VNM4;

-

19) окрестности д. Крадихино, кв. 11 Ка-рюгского участкового лес-ва Ёнтальского лесохозяйственного участка Кичменгско-Городецкого лесхоза (59°49'07.2" с.ш., 46°40'00.3" в.д.), хвойно-мелколиственный лес, на стволе Populus tremula (на высоте 2 м), 21.V.2016, АР (ВоГУ) – 38VNM4.

А.А. Корчагин» [5,5 км юго-западнее с. Никольское, ~59°21' с.ш., ~44°30' в.д.); 38VML3]. Фактически данное указание подтверждено и современными находками (см. №№ 21–23 настоящего списка).

-

26) 1,5 км южнее п. Леваш (~60°30' с.ш., ~44°53' в.д.), мелколиственный зеленомошный лес, на стволах Populus tremula (на высоте до 2 м), 21.VI.2016, АР (ВоГУ) – 38VMN4.

В LE имеется два сбора из данного р-на: «Тотемский уезд, Выставка Николаевская, 25 кв. Брусенецкого лес-ва, Piceetum oxalidoso-myrtellosum, на стволе осины, 11.08.1926, А. Корчагин, О. Газе» и «Тотемский уезд, д. Николаевская, еловые чернично-кисличные, реликт на стволе осины, 16.VIII.1926, О. Газе, А. Корчагин» [скорее всего – окрестности б.н.п. Николаевская выставка, близ д. Брусе-нец (~60°14' с.ш., ~43°58' в.д., 38VMM1)]. По всей видимости, данные находки не были опубликованы.

-

31) 66/279 км автодороги Чекшино– Тотьма (59°36'51.6" с.ш., 41°42'00.9" в.д.), березняк-осинник травяной, на стволах Populus tremula (на высоте 0,98–3,2 м), 28.VI.2019, АР (ВоГУ) – 37VFG4;

-

32) участок вдоль автодороги Чекшино– Тотьма (у границы с Тотемским р-ном) (~59°38' с.ш., ~41°49' в.д.), осинник, на стволах Populus tremula (на высоте 0,8–11,0 м), 28.VI.2019, АР (ВоГУ) – 37VFG4;

-

33) у развилки автодорог Чекшино– Тотьма и Туровец (~59°38' с.ш., ~41°49' в.д.), хвойно-мелколиственный лес, на стволах Populus tremula (на высоте 1,6 м), 28.VI.2019, АР (ВоГУ) – 37VFG4;

-

34) левый берег р. Двиницы, 6 км ниже по её течению от д. Чекшино (59°37'55.5" с.ш., 40°43'35.5" в.д.), ельник папоротниковотравяной с примесью осины, на стволе Populus tremula (на высоте 1,7 м), 10.V.2014, АР (ВоГУ) – 37VEG4;

-

35) 11 км северо-восточнее г. Кадников, северо-западная часть 49 кв. Кадниковского лес-ва Кадниковского лесхоза (59°32'44" с.ш., 40°26'03" в.д.), хвойно-мелколиственный лес, на стволах Populus tremula (на высоте 0,6–2,5 м), 26.06.2018, АР (ВоГУ); там же, хвойномелколиственный лес, на стволе Betula pen-dula (на высоте 1,02–1,16 м), 26.VI.2018, АР (ВоГУ) – 37VEG4;

-

36) 24 км восточнее д. Чекшино, северовосточная часть 32 кв. Кадниковского лес-ва Кадниковского лесхоза (59°38'11.2" с.ш., 40°59'14.2" в.д.), хвойно-мелколиственный лес, на стволах Populus tremula (на высоте 1,0–2,5 м), 29.VI.2018, АР (ВоГУ) – 37VFG2;

-

37) 9 км восточнее д. Чекшино, 1,5 км южнее автодороги Чекшино–Тотьма (59°36'48.6" с.ш., 40°42'46.7" в.д.), хвойномелколиственный лес, на стволе Populus tremula (на высоте 1,4 м), 29.VIII.2018, АР (ВоГУ) – 37VEG4;

-

38) 9,5 км восточнее д. Чекшино, 30 м севернее автодороги Чекшино-Тотьма (59°38'10.2" с.ш., 40°44'17.2" в.д.), хвойномелколиственный лес, на стволах Populus tremula (на высоте 0,6–2,2 м), 04.IX.2018, АР (ВоГУ) – 37VEG4.

-

39) 31 км восточнее д. Чекшино, 40 м южнее автодороги Чекшино–Тотьма (~59°38' с.ш., ~41°06' в.д.), хвойно-мелколиственный лес, на стволах Populus tremula (на высоте 1,1–2,5 м), 04.IX.2018, АР (ВоГУ) – 37VFG2;

-

40) [1,7 км западнее д. Морженга], автодорога Нестерово–Морженга (59°37'18.8'' с.ш., 40°09'34.4'' в.д.), хвойномелколиственный разнотравный лес, на стволе Populus tremula (на высоте 0,7–1,3 м), со спорогонами, 12.IX.2019, АР, Е.В. Терехова – 37VEG4.

Ранее вид был собран в осиннике на берегу р. Шорега (~10 км северо-восточнее д. Чекшино) (~59°44' с.ш., ~40°42' в.д.; 37VEG4), 22.IX.1990, М.С. Игнатов (MW 9049765). Насколько нам известно, находка не была опубликована, однако, в том числе на её основании приводятся сведения о распространении вида в Вологодской области во «Флоре мхов…» (Игнатов, Игнатова, 2004).

В LE имеется гербарный сбор «Кадников-ский уезд, д. Сиемская, Picetum polypodium, на стволе старой осины, 18.VI.1925, А.А. Корчагин» [3 км южнее д. Бабино, б.н.п. Си-емская (~59°47' с.ш., ~40°49' в.д.; 37VFG2)]. Позднее вид был зафиксирован на правом берегу р. Сямжена в окрестностях д. Старая (59°54'15.2'' с.ш., 41°17'17.2'' в.д.; 59°54'51.5'' с.ш., 41°16'15.9'' в.д.; оба сбора – 37VFG2) (Филиппов, Бойчук, 2015; Sofronova et al., 2013).

Тарногскийр-н . Вид ранее приводился из окрестностей д. Коротковская (60°39'57.2'' с.ш., 43°59'33.5'' в.д.; 38VMN2) и с территории ботанического заказника «Илезский»

(60°44'56.8'' с.ш., 43°54'19.5'' в.д.; 38VMN2) (Sofronova et al., 2013).

-

47) 1 км юго-восточнее д. Ременево, 4 км юго-восточнее д. Покровское (~58°55' с.ш., ~35°37' в.д.), осинник разнотравный, на стволе Populus tremula (на высоте 0,5 м), 03.IX.2019, Т.А. Кригер (ВоГУ) – 36VXL2.

Череповецкийр-н : 48) окрестности д. Ка-менник (59°14'13.0'' с.ш., 37°32'10.4'' в.д.), хвойно-мелколиственный лес, на стволе

Ранее приводилась для Дарвинского заповедника из урочища Осиновик (~58°37' с.ш., ~37°46' в.д.; 37VDF2) (Волкова и др., 1994). В сентябре 2018 г. некера была обнаружена в заповеднике в окрестностях кордона Вауч

(58°35'03" с.ш., 37°34'27" в.д., 37VDE1), в ельнике чернично-кисличном с осиной, на старой осине (Потёмкин, Коткова, 2019).

Шекснинский р-н . Вид ранее приводился из окрестностей ж.д.ст. Чёбсара (59°11.235' с.ш., 38°47.438' в.д.; 37VDF3) (Afonina et al., 2010).

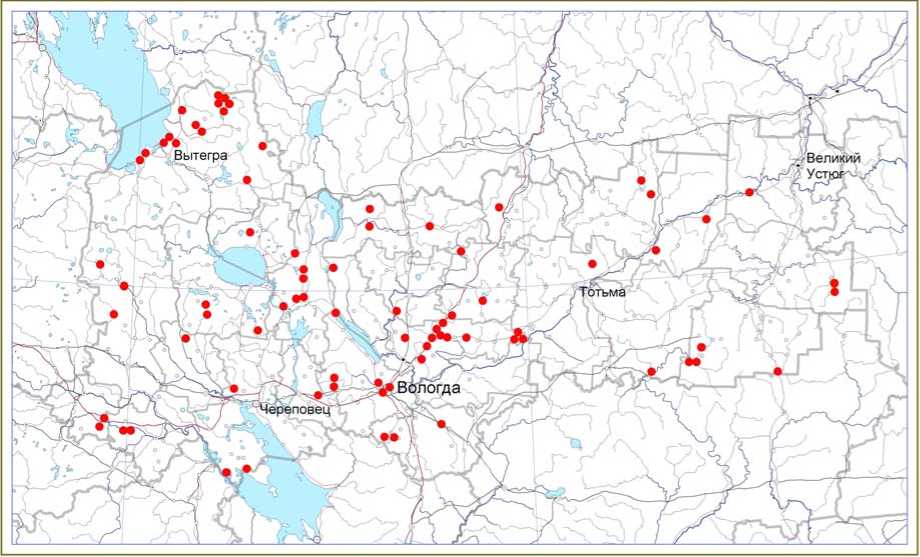

Рис. Местонахождения Neckerapennata на территории Вологодской области Fig. Localities of Neckerapennata in Vologda Region

Таким образом, Neckera pennata зафиксирована в 92 локалитетах, расположенных на территории всех 26 муниципальных районов Вологодской области (рис.). Благодаря активным сборам последних лет, впервые неке-ра указывается для 48 локалитетов и 12 районов (Бабушкинский, Белозерский, Великоустюгский, Верховажский, Кичменгско-Городецкий, Междуреченский, Нюксенский, Сокольский, Усть-Кубинский, Устюженский, Харовский, Чагодощенский). За весь период бриологических исследований области наибольшее количество популяций (по 15) обнаружено в Вытегорском и Сокольском районах, и несколько меньше – Вологодском (7), Кирилловском и Белозерском (по 6). В подавляющем большинстве районов некера зафиксирована от 1 до 3 раз.

При использовании сеточного картирования, принятого в Атласе флоры Европы (Jalas, Suominen, 1972), где ячейки имеют площадь, как правило, около 250 км2, территория Вологодской области входит в состав 67 квадратов (ещё 14 квадратов в основном находятся в сопредельных регионах и мы исключаем их из анализа). Некера в области отмечена в 38 квадратах (56.7% их общего количества в регионе). Наибольшее количество популяций зафиксировано в квадратах 37VEG4 (13 находок); 37VCH3 (7); 37VCG4 (6); 37VDJ2 (5); 37VFG2 и 38VML3 (по 4); 36VXL4, 37VDG2, 37VDG3, 37VDG4, 37VEF1, 37VEF3 и 37VEF4 (по 3); 37VDH2, 37VEH2, 38VMN2, 38VMN4 и 38VNM4 (по 2). В 20 квадратах вид зафиксирован в единственном локалитете.

В настоящее время в регионе, в связи с интенсивными лесозаготовками, вид встречается лишь на определённых участках. Так, на северо-западе области находки Neckera pennata связаны с лесами, расположенными по берегам озёр, рек и вблизи болот, а в центральной части это участки лесов/лесных насаждений вдоль автомобильных дорог. Это вызывает необходимость соблюдения действующих нормативов (например, ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог»), требующих выделения защитных полос шириной 250 м в обе стороны от оси автодороги. Произрастание вблизи водно-болотных угодий отчасти требует соблюдения выдерживания лесопользователями водоохранных полос, отчасти с формирующимся там, благодаря болотам, более влажным, нежели на открытых местах, микроклиматом (Philippov, Yurchenko, 2019), что является одним из лимитирующих факторов в распространении некеры.

В орографическом плане вид значительно чаще отмечается в низменностях (Вожинская, Кубенская, Молого-Судская, Прионежская, Верхнесухонская, Кокшеньгская, Сухонско-Ёргинская), нежели на возвышенностях (Ан-домская, Белозерская, Вепсовско-Мегорская, Верхневажская, Харовская, Северные Увалы) и равнинах (Кемская, Унжинская). Также наши наблюдения показывают, что для распространения вида весьма важным фактором является расчленённость мезорельефа. Даже в пределах небольших 1–3 км участков наличие понижений с водой и повышений (холмов) повышает вероятность встречи деревьев с Neckera pennata , по сравнению с более выровненными местами (при этом растительность, как правило, схожа в обоих случаях, а древостои имеют близкие значения сомкнутости и возраста).

Эколого-биологические особенности

Некера перистая – облигатный эпифитный ксеромезофит неморального базифиль-ного комплекса (Игнатов, Игнатова, 2004;

Karmazina, Abramova, 2009). На севере и северо-востоке ЕТР и в Центральной Сибири мох проявляется себя и как эпилитный вид, произрастая на поверхности камней на скалах, в расщелинах, на отдельных валунах и останцах, предпочитая тенистые ниши (Барду-нов, 1969; Железнова, 1994; Белкина, 2014).

В Вологодской области вид обитает в мезофильных мелколиственных, хвойномелколиственных и хвойных с примесью мелколиственных пород лесах (как правило, это осинники, ельники-осинники и ельники с единичными осинами).

В регионе основным форофитом служит Populus tremula L. Однако были зарегистрированы единичные случаи находок Neckera pennata в лесах на стволах Ulmus glabra Huds., Betulapendula Roth, Sorbus aucuparia L., Larix sibirica Ledeb. и Picea abies (L.) Karst. Брио-логические исследования городской бриоф-лоры позволили обнаружить некеру перистую в г. Вологда на Populus balsamifera L. и Tilia cordata Mill. (Ермаков, 2017, 2019; Ермаков, Кармазина, 2017). По нашим данным мох встречается в Вологде также на Populus alba L., Salix caprea L. и Ulmus laevis Pall. В общей сложности в области некера зафиксирована на 11 древесных растениях.

На ЕТР в основной части ареала (южная и средная подзоны тайги) Neckera pennata предпочитает расти на осинах; в зоне широколиственных лесов – на липе, дубе, ясене, вязе, клёне; в южных предгорных районах – на буке; в северной подзоне тайги встречается на стволах елей и ив (Игнатов, Игнатова, 1990, 2004 и др.; Чуракова, 2005; Игнатов, 2008; Белкина, 2014; Акатова, 2017). Именно перечисленные виды в конкретных природноклиматических зонах способны формировать сомкнутые фитоценозы, в которых складываются подходящие для некеры микроклиматические условия. Так, на юге это буковники, в центральной части – широколиственные леса, в южно- и среднетаёжной зоне – осинники, в северотаёжной зоне – ельники и ивняки. На Северо-Востоке ЕТР возможен переход вида к обитанию на гнилую древесину и расщелины скал (Железнова, 1994). В Вологодской области широколиственные породы становятся неподходящими для некеры, так как на севере региона они встречаются лишь на более осветлённых открытых участках (чаще всего по берегам рек). В случае если они всё же и заходят в лесные массивы (на водоразделах), то встречаются лишь в составе подроста. В сомкнутых культурных посадках некера эпизодически переходит на широколиственные породы.

Neckera pennata можно считать видом-индикатором участков старовозрастных лесов (Андерссон и др., 2009; Баишева, 2015), так как вне зависимости от таксономической принадлежности форофита, вид предпочитает в качестве единственного биотопа старые деревья. Бриологические исследования в Эстонии показали, что хотя мох в основном был обнаружен на Populus tremula , он не столько отдаёт предпочтение именно данной древесной породе, сколько положительно коррелирован с окружностью ствола и pH коры (Ingerpuu et al., 2007). Исследования встречаемости Neckera pennata в Швеции показали, что имеется связь между вероятностью появления мха (и его обилия) и наличием его на окружающих деревьях, а также вероятность появления и его численность увеличивались с увеличением диаметра ствола (вероятно, отражая время, в которое дерево было доступно для колонизации, и время после колонизации, соответственно) и с увеличением шероховатости коры (вероятно, отражая растущую пригодность в отношении химического состава и влажности коры) (Snäll et al., 2004). Исследование метапопуляций некеры в Беларуси подтвердило влияние таких параметров, как диаметр ствола, глубина трещин коры, а также угол наклона деревьев на относительное покрытие данного мха и его средний годовой прирост (Левкович, Масловский, 2017). За счёт увеличения глубины трещин коры увеличивается относительная площадь поверхности ствола дерева, что способствует удержанию влаги и предоставляет более благоприятные условия для роста мха, который осуществляется или за счёт радиального роста отдельных дерновинок (Wiklund,

Rydin, 2004), или в результате образования новых дерновинок из спор, столонообразных веточек или фрагментов старых дерновинок (Appelgren, Gronberg, 1999). Канадские учёные отмечают важность диаметра ствола фо-рофита, а также сомкнутость крон (Edman et al., 2016).

В Вологодской области среди сопутствующих Neckerapennata видов криптогамных растений и лишайников можно отметить Radula complanata (L.) Dumort., Pylaisia poly-antha (Hedw.) Bruch et al., Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske, Оrthotrichum speciosum Nees, Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., реже Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain., Di-cranum scoparium Hedw., Hylocomium splen-dens (Hedw.) Bruch et al., Homalia trichoman-oides (Hedw.) Bruch et al., Stereodon palles-cens (Hedw.) Mitt., Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra, Peltigera sp.

Популяционные особенности

Наши исследования показали, что в Вологодской области вид нигде не является обильным. Как правило, локальные ценопо-пуляции удалены друг от друга на значительное расстояние.

В 2018 г. в 67 квартале Кадниковского лесничества Кадниковского лесхоза некера встречена в его северо-западной части на стволах 11 старовозрастных осин. Куртинки размером от совсем маленьких (1×3 см) до значительных по площади (40×40 см) располагались на стволах осин со средней окружностью ствола около 1,5 м, на различной высоте от поверхности почвы (0,6–2,55 м). На одиночных экземплярах обнаружены споро-гоны.

В 32 квартале этого же лесничества некера встречена в его северо-восточной части на стволах 7 старовозрастных осин и на мертвом стволе осины. Куртины различные по площади (от очень маленьких – 2×3 см, до значительных – 45×60 см) располагались на различной высоте от поверхности почвы (от 1 м до 2,5 м). В основном они были расположены на стволах с западной или восточной стороны. На одной из осин вверх по стволу располагалось одновременно несколько куртин различных по площади (на высоте от 0,7 до 5 м).

Также в 2018 г. в ландшафтном заказнике «Кобожский» (Устюженский р-н) разные по площади куртины некеры перистой встречены на стволах 4 старовозрастных осин на высоте от 0,5 м до 3 м. На одном из стволов куртины располагались по окружности ствола на высоте от 0,85 м до 1,14 м на площади 33×76 см, на другом – несколько небольших куртин с северной стороны ствола на разной высоте от поверхности почвы – от 0,5 м до 3 м; на оставшихся двух – по одной куртине.

В 2019 г. исследованы лесные массивы восточной части Сокольского р-на (вдоль автодороги от г. Кадникова до д. Чекшино и далее до границы с Тотемским р-ном). На данном участке описано пять популяций. Не-кера произрастает на осинах с окружностью ствола на уровне груди от 90 см и более. Максимальная высота расположения дерновинок на стволах 10 м и более, а минимальная – 0,3 м. Максимальный размер дерновинки – 73×46 см, наиболее частая форма – обратнотреугольная. На высоте более 3 м встречаются дерновинки линейно-продолговатой формы. Ориентация дерновинок на стволах относительно сторон горизонта различная. Этот показатель зависит от сомкнутости древесного яруса и выраженности подроста, что определяет микроклиматические условия произрастания: освещенность стволов и влажность окружающего воздуха. В таких сообществах в травянистом ярусе домируют гигрофиты ( Impatiens noli-tangere L., Crepis paludosa (L.) Moench, Viola palustris L., Athy-rium filix-femina (L.) Roth и др.). В более разреженных древостоях, ориентация дерновинок северная, северо-западная или северовосточная. В более затенённых условиях не-кера поселяется и на южной стороне.

Во многом именно показатель влажности влияет на обилие дерновинок на стволах, их размеры, высоту их расположения, частоту встречаемости деревьев, на которых поселяется некера. Так, на одном из изученных участков на площадке в 400 м2 встречено 16 осин с некерой. В среднем на одном дереве отме- чено 8 дерновинок различной площади, на высоте от 1 до 10 м, с различной ориентаций на стволе по сторонам горизонта. Зависимости наличия спорогонов на мхе от размеров дерновинок и расположения их на стволе не установлено. По нашим данным, некера чаще всего отмечается на старовозрастных деревьях с диаметром ствола свыше 40 см.

В целом, вид очень требовательный к высокой влажности воздуха, поэтому предпочитает северную (наиболее влажную) сторону ствола. В более сухих экотопах произрастает близко к основанию стволов (0,3–1 м), но всегда выше уровня снежного покрова. В сырых тенистых оврагах может подниматься на высоту до 3 м и выше. Следует отметить, что в Сибири лимитирующим фактором произрастания некеры становятся низкие зимние температуры, что обуславливает произрастание вида на стволах ниже высоты снежного покрова (Мульдияров и др., 2002).

Охрана

Основной причиной исчезновения вида считается вырубка леса. Фрагментация старовозрастных насаждений ведёт к осветлению лесов и снижению влажности воздуха в них. Одним из возможных техногенных факторов, влияющих на существование вида, может служить атмосферный перенос и локальные источники загрязнения. Например, воздействие кислых дождей уменьшает рН коры деревьев, что негативно сказывается на возможностях обитания Neckera pennata на них (Игнатов, Игнатова, 1990). Ранее было показано, что в пределах Вологодской области имеет место неравномерное накопление тяжёлых металлов в листостебельных мхах (Га-пеева и др., 2015; Shevchenko et al., 2018), в особенности близ крупного промышленного центра – г. Череповец. К лимитирующим факторам, связанным с биологией и экологией самого вида, относят также низкую конкурентную способность как следствие подавленного спороношения (спороношение наступает на 10–20-й год) и отсутствия специфических органов вегетативного размножения (Мульдияров и др., 2002; Игнатов, 2008).

В Вологодской области вид охраняется с 2004 г. В первом издании региональной Красной книги (Конечная, Суслова, 2004) статус Neckera pennata был определён как 2/NT. При подготовке второй редакции Красной книги поступило предложение понизить статус охраны (Суслова и др., 2013). В настоящий момент некера перистая имеет статус 3/LC (Постановление Правительства…, 2015).

В области вид охраняется на территории 2 федеральных, 12 региональных и 1 местной ООПТ, в том числе в Дарвинском государственном природном биосферном заповеднике, национальном парке «Русский Север», охраняемом природном комплексе «Онежский», ботаническом заказнике «Илезский», геологическом заказнике «Урочище Стрель-на», ландшафтных заказниках «Андогский лес», «Верденгский», «Верхнеандомский», «Гладкий бор», «Кобожский», «Унженский лес», «Харинский», «Шалго-Бодуновский лес», памятник природы «Гора Маура», парк «Парк Мира».

Помимо ООПТ, Neckera pennata может охраняться и на других территориях в виде особо защитных участков леса. Так в обнаруженных местообитаниях вида рекомендуется выделение охранной зоны в границах, удалённых на 50 м от крайних экземпляров мха. Здесь необходимо исключить любые виды рубок, а в буферной зоне (шириной 100 м по периметру охранной зоны) допустимы выборочные виды рубок главного и промежуточного пользования интенсивностью не более 30% при условии исключения распада древостоя. При обнаружении вида в пределах водоохранной зоны, охранная зона выделяется по её ширине протяжённостью 100 м в обе стороны от мест обнаружения крайних экземпляров, а буферная зона в этом случае не выделяется (Чуракова, 2005).

Neckera pennata совместно с Lobaria pul-monaria являются часто единственными криптогамами, которые на практике учитываются при охране лесных экосистем лесопользователями. Природоохранные мероприятия, направленные на исключение из ру- бок лишь отдельных стволов, на которых обнаружены эти эпифиты (Рай и др., 2008), являются фиктивными формами охраны и не приводят к сохранению, как общего видового разнообразия лесных экосистем, так и собственно данных/редких видов. Мы наблюдали погибшие дерновинки некеры на стволах старых осин, оставленных на корню по краям сплошных рубок в окрестностях п. Леваш (Нюксенский р-н) и на Андомской возвышенности (Вытегорский р-н). Поэтому самым действенным способом сохранить Neckerapennata является запрет любых видов рубок и других видов хозяйственной деятельности в лесах. Стоит отметить, что все широколиственные породы деревьев, а также лиственница, охраняются в Вологодской области (Постановление Правительства…, 2015) и их рубка запрещена.

Одним из возможных способов восстановления популяции Neckera pennata в регионе (в особенности в районах сильно пострадавших от деятельности лесопользователей) может служить метод пересадки (трансплантации) дернин на доступ-ные/подходящие стволы деревьев. Ранее подобные эксперименты показали свою успешность в Эстонии и Латвии (Ingerpuu et al., 2007; Mežaka, 2014), хотя возможность культивирования вида подвергается сомнению (Игнатов, 2008).

З аключение

Исследование Neckera pennata – индикатора старовозрастных лесов, показало, что леса Вологодской области испытывают значительный антропогенный пресс со стороны лесопользователей. Интенсивные рубки привели к тому, что на территории региона практически не осталось участков старовозрастных хвойных и хвойно-мелколиственных лесов, имеющих решающее значение в качестве биотопа для некеры. Находки данного мха в 92 локалитетах (и во всех районах области), безусловно, имеют большое значение для познания бриофлоры региона, однако, во всех местонахождениях, за редким исключением, популяции некеры были малообильными и малочисленными. Сохранение вида в области возможно лишь при обязательном создании «лесных» ООПТ и особо защитных участков леса во всех местах обнаружения некеры, а при продолжении тенденции по сокращению

Список литературы Neckera pennata (Bryophyta, Neckeraceae) в Вологодской области

- Абрамова А.Л., Абрамов И.И. 1983. К бриофлоре северо-востока европейской части СССР. Новости систематики низших растений. Т. 20. С. 168-173.

- Акатова Т.В. 2017. Некера перистая. Красная книга Краснодарского края. Растения и грибы. 3-е изд. Краснодар. С. 608.

- Андерссон Л., Алексеева Н.М., Кузнецова Е.С. (ред.). 2009. Выявление и обследование биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской части России. Т. 2. Пособие по определению видов, используемых при обследовании на уровне выделов. СПб. 258 с.

- Баишева Э.З. 2015. Мохообразные - индикаторы биологически ценных лесов Республики Башкортостан. Изв. Уфимск. науч. центра РАН. № 4(1). С. 8-11.

- Бардунов Л.В. 1969. Определитель листостебельных мхов центральной Сибири. Л.: Наука. 330 с.