Недостатки и сравнительный анализ орудий для поверхностной обработки почвы

Автор: Поварь Андрей Александрович, Мяло Владимир Викторович

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Экономические и социально-гуманитарные науки

Статья в выпуске: 1 (21), 2016 года.

Бесплатный доступ

Автор актуализирует проблему совершенствования навесных орудий для рыхления почвы. Высокая урожайность сельскохозяйственных культур в значительной степени зависит от того, в какой среде растение развивается, в частности, от структуры почвы, её плотности сложения, структурного состава, влажности, твердости, насыщения воздухом. По научным расчетам различных организаций, снижение урожая зерновых культур только от переуплотнения почвы в России достигает 13-15 млн т. За рубежом ущерб от недобора сельхозяйст-венной культуры вследствие уплотнения почвенного пласта оценивается примерно в 2 млрд долларов. В Швеции ежегодный убыток от переуплотнения оценивается приблизительно в 100 млн крон. Переуплотнение почвы © Поварь А.А., Мяло В.В., 2016 242 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ происходит из-за влияния природных факторов - гравитационной силы, дождя, но основное воздействие на почву оказывают ходовые системы сельскохозяйственных машин при выполнении различных операций в период развития и роста растений. Степень воздействия зависит не только от рабочих органов и типов машин, но и от агротехнических сроков их применения и интенсивности. Для решения проблемы переуплотнения разработаны машины для рыхления почвы. Использование объемных рыхлителей позволило одновременно обрабатывать почвенный пласт и разуплотнять колею от прохода трактора, снижая плотность почвы и создавая благоприятные условия для развития зерновых культур. В целях поиска наиболее эффективного орудия для объемного рыхления проведен сравнительный анализ существующих образцов. Он позволил выявить их основные недостатки: частичное крошение почвенного пласта, высокие энергозатраты, неровный почвенный фон после обработки, уплотнения нижних слоев почвы, залипание лап и стоек почвой, неровная глубина хода.

Объемный рыхлитель, переуплотнение почвы, сравнительный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/142199130

IDR: 142199130 | УДК: 631.319.2

Текст научной статьи Недостатки и сравнительный анализ орудий для поверхностной обработки почвы

Механическая обработка почвы при возделывании сельскохозяйственных культур играет большую роль. Различают два вида обработки: основную и поверхностную. Отвальная вспашка, плоскорезная обработка, глубокое рыхление, щелевание и чизелева-ние относят к основной обработке. Ее первые три типа получили большое распространение. Для основной обработки характерен оборот пласта на наибольшую глубину (0,15–0,45 м).

Исследования, проводимые В.В. Труфановым, А.И. Бараевым, П.У. Бахтиным и другими учеными, показали, что при определенных видах обработки почвы появляются неблагоприятные условия для роста растений, а именно [1]:

-

– длительное применение отвальной вспашки, плоскорезной обработки, глубокого рыхления влечет уплотнение нижних слоев почвы, в результате происходит снижение ее плодородия и урожая сельскохозяйственных культур;

-

– высокое разрушение почвенной структуры и чрезмерное уплотнение в связи с многочисленными проходами тяжелых тракторов (Т-150К, К-701) и сельскохозяйственных машин по полю.

При проведенных исследованиях и производственных наблюдениях определены технологические несоответствия применяемых машин и орудий, предложены технические решения по созданию новых рабочих органов, при использовании которых можно конструировать совершенные сельскохозяйственные машины. Модернизация существующих и разработка новых органов для почвообрабатывающих машин осуществлялись в направлении, обеспечивающем оптимальные условия для вегетации культурных растений, то есть разработанные новые рабочие органы в полном объеме удовлетворяют агротехнические требования, а также способствуют снижению тягового сопротивления сельскохозяйственных машин.

Благодаря проведенным исследованиям представилась возможность предложить новые конструктивные решения по созданию наиболее совершенных сельхозорудий, таких как объемные рыхлители и др.

Объекты и методы исследования

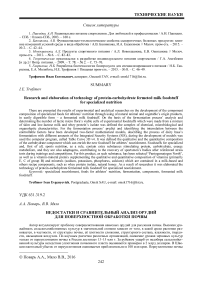

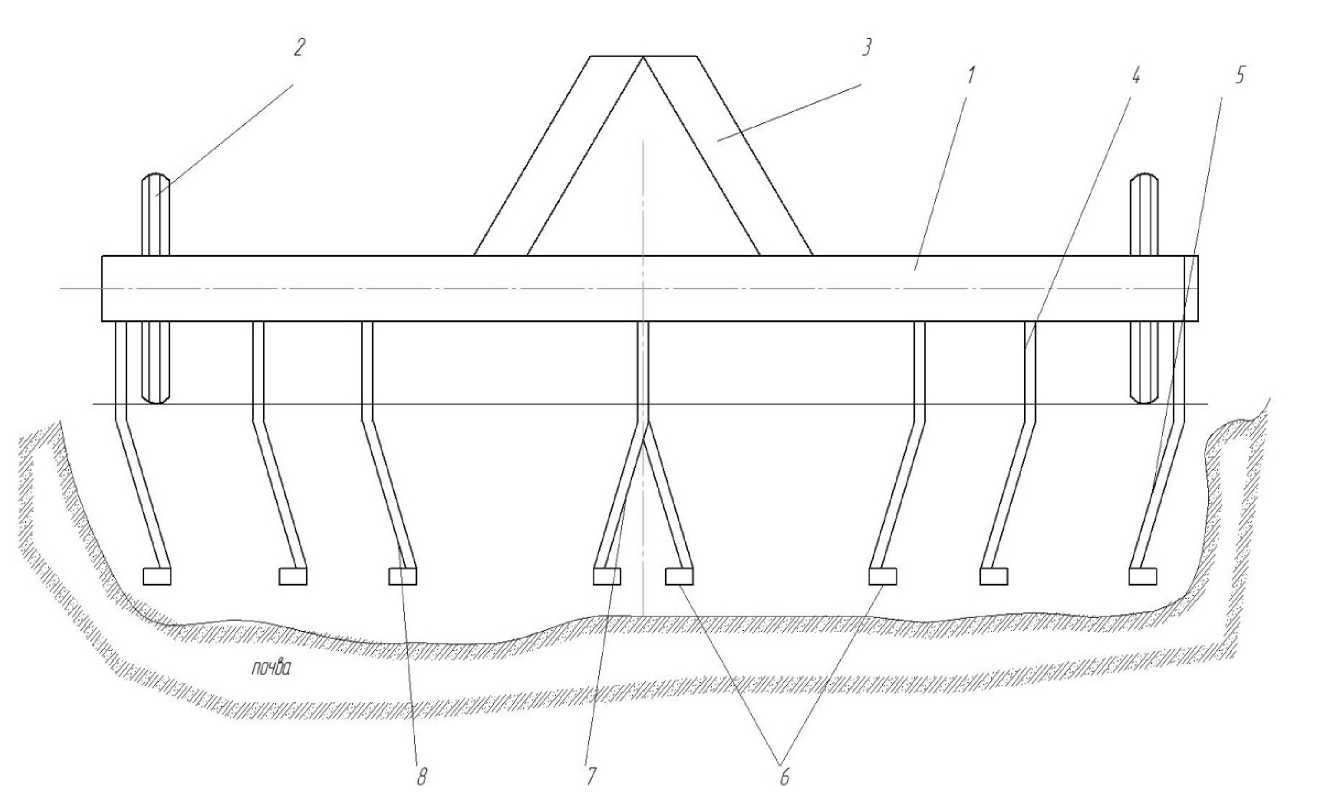

Уплотненный слой (1) почвы (рис. 1, 1а) создается при многолетней обработке плугом и плоскорезами на одинаковой глубине, что отрицательно воздействует на корневую систему растений. На переуплотненной почве корни растений располагаются по плотной подошве в согнутом виде, так как не могут прорасти через плотный слой в нижние слои (2), их рост замедляется, это обусловливает снижение урожая. Культурные растения хорошо развиваются только при благоприятных физических, химических и биологических условиях.

Уплотненная подошва (рис. 1) образуется при использовании глубокорыхлителей и культиваторов-плоскорезов. Рабочие органы этих машин (лапы) подрезают горизонтальный слой, испытывая высокое давление верхних слоев почвы по всей ширине лап. При применении данных орудий подрезанный пласт разрыхляется неравномерно по глубине: сверху часть глыбистая, а снизу структура разрушена; при неоднородности разрушенного слоя (верхняя часть почвы просыпается вниз, а нижняя постепенно поднимается к верху) на поверхности образуются борозды.

Рис. 1. Уплотненный слой (подошва) при использовании орудий:

1 – уплотненная почва; 2 – нижний слой почвы

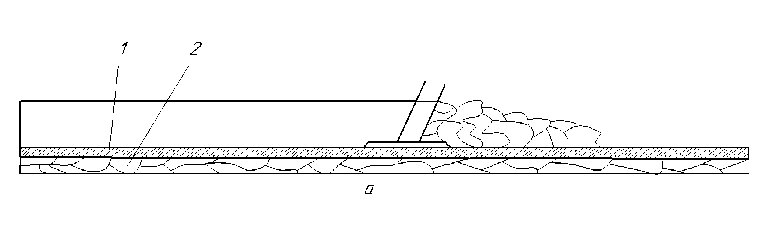

При обработке почвы орудиями без горизонтального подрезания пласта уплотненная подошва не образуется (рис. 2), создаются условия для оптимального водно-воздушного режима. Корни культурных растений проникают на большую глубину, используя влагу из нижних слоев. При обильных осадках лишняя влага из верхних слоев поступает в нижние, способствуя росту и развитию растений.

Рис. 2. Разрушение уплотненного слоя (подошвы) без горизонтального подреза: 1 – уплотненная почва; 2 – разрушенный уплотненный слой

Способ обработки почвы, таким образом, без уплотнения подошвы называется чизеле-ванием, выполняется чизельными орудиями на глубине 0,35–0,45 м, относится к основной обработке, замещает отвальную вспашку или безотвальную обработку плоскорезами-глубокорыхлителями.

Особенность чизельных орудий: рыхление почвы происходит без подрезания горизонтального слоя или с частичным его подрезанием. Целью чизельной обработки является создание особых условий для оптимальной взаимосвязи микробиологических процессов в почве, ее пористости и влажности, питательных режимов.

Тем не менее, имея значительное преимущество перед обработкой плоскорезами и глу-бокорыхлителями, у чизельной также есть недостатки:

-

– после прохода орудия образуется большая глыбистость, появляются борозды на поверхности поля;

-

– существенное тяговое сопротивление, в связи с этим повышение энергоемкости процесса;

-

– незначительная производительность.

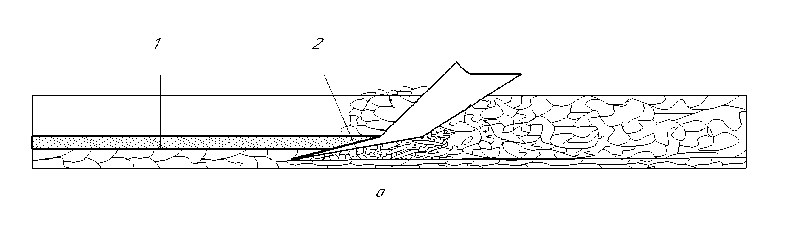

Для дальнейшего развития эффективности чизельных орудий (повышения производительности, качества рыхления, снижения энергоемкости) требуется разработка новых методов воздействия рабочих органов на почву. Одно из возможных направлений при совершенствовании конструкции почвообрабатывающих орудий для основной обработки – использование нового технологического приема – «объемного рыхления». Термин означает, что деформация объема почвы будет ограничена за счет взаимодействующих между собой стоек, образующих единый рабочий орган. Применение орудий, работающих по принципу объемного рыхления, в зонах почвозащитного земледелия, даст возможность снизить энергозатраты и улучшить качество крошения почвы [2, 3, 4, 9, 10]. Для выполнения такой работы была предложена конструкция рабочего органа (рис. 3), имеющего вид двух V-образно расположенных под углом крена В плоских стоек, установленных на определенном расстоянии L друг от друга [5].

Рис. 3. Рабочие органы, расположенные V-образно

При таком расположении стойки повернуты относительно направления движения под углом атаки x в разные стороны. Проведенные испытания выявили снижение тягового сопротивления за счет установки стоек на угол атаки х при сохранении агротехнических показателей [6].

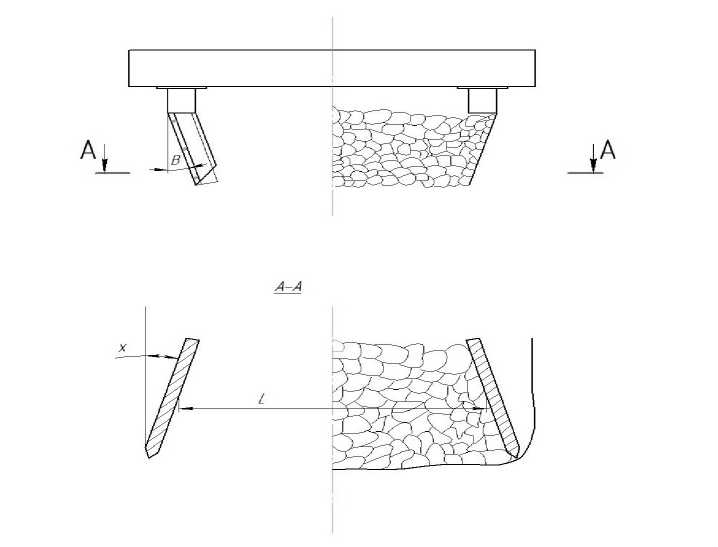

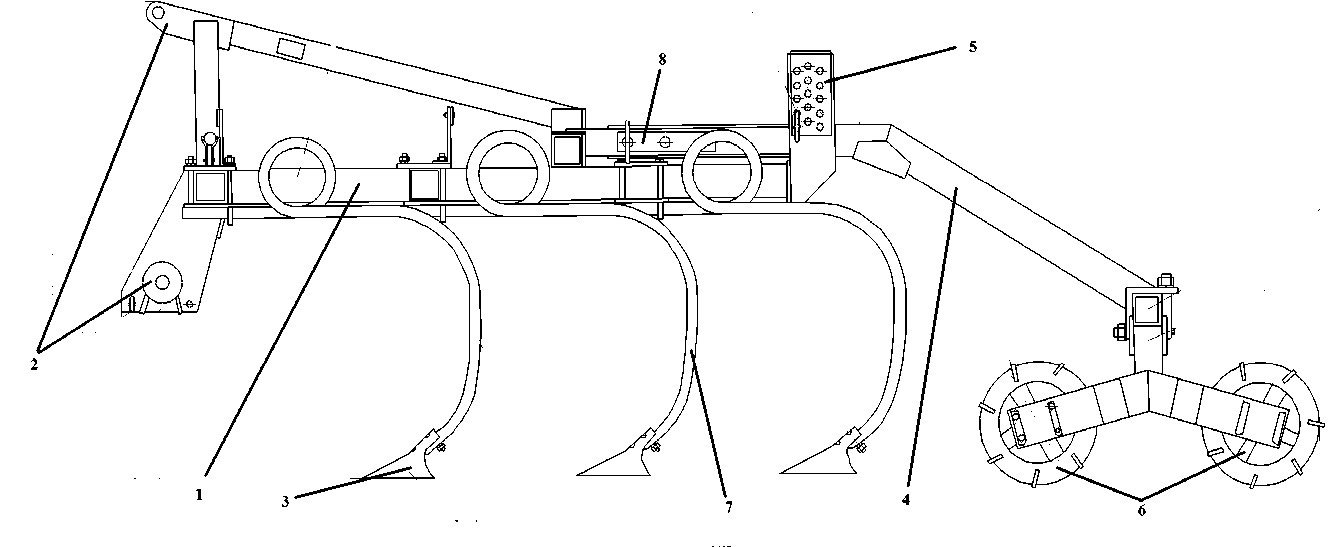

На базе наклонного рабочего органа создано новое орудие для обработки почвы, базой для модернизации явился культиватор КПШ-5. Агрегатируется с трактором К-701, предназначен для рыхления почвы с одновременным разуплотнением колеи трактора. Орудие имеет раму с закрепленными на ней рабочими органами – наклоненными поперек хода в разные стороны стойки (рис. 4).

Работа агрегата происходит следующим образом. Двигаясь по полю, рабочие органы стойками производят боковое срезание пласта уплотненной почвы. Одновременно за счет деформации сдвига отрывают пласт в вертикальной плоскости по линии, где сопротивление меньше. По мере движения рабочих органов, установленных впереди, между их стойками происходит сжатие пласта по горизонтальной плоскости, за счет чего он разрушается, объем почвы увеличивается, она устремляется вверх. Разрушенная между стойками почва, дойдя до задних граней стоек, укладывается без оборота на прежнее место. В то же время участки поля вблизи колеи обрабатываются рабочими органами и путем ленточного резания пласта в наклон разрыхляются на боковых плоскостях стоек, обеспечивая необходимое качество крошения; ведь почва на участках у колеи имеет меньшую прочность. Рабочие органы, размещенные двумя клиньями, к оси движителей с наклоном стоек от оси колес увеличивают горизонтальную устойчивость агрегата. За счет наклона стоек осуществляется косое срезание. Благодаря этому происходит снижение тягового сопротивления, а также почва не отбрасывается в стороны, укладываясь на прежнее место [5]. Но наряду с преимуществами у дан- ного орудия есть и недостатки. Связано это с тем, что при повышении влажности почвы рабочие органы не могут в полной мере раскрошить почвенный пласт, при вывороте больших глыб ухудшаются агротехнические показатели. Для устранения проблемы рассмотрены разные варианты модернизации орудия.

Рис. 4. Почвообрабатывающее орудие на базе КПШ-5 (вид сзади):

1 – рама; 2 – опорное колесо; 3 – механизм навески; 4 – стойка рабочего органа; 5 – рабочий орган; 6 – спаренные рабочие органы; 7 – рабочий орган с двумя стойками; 8 – задний рабочий орган

Рис. 5. Культиватор противоэрозионный КНЧ-4,2:

1 – рама; 2 – прицепное устройство; 3 – рабочий орган (лапа); 4 – рычаг; 5 – кронштейн; 6 – прикатывающая секция; 7 – стойка; 8 – обойма

Для поверхностной обработки используют культиваторы, такие как КНЧ-4,2 (рис. 5), предназначенный для поверхностной обработки дерново-подзолистых старопахотных почв, в том числе засоренных камнями. Применяется при ранневесенней культивации (закрытие влаги), подготовке почвы под посев зерновых и промежуточных культур, частичной заделке удобрений, разделке пласта многолетних трав перед запашкой, полупаровой обработке зяби и рыхлении ее весной под пропашные культуры на глубину пахотного слоя. Агрегатируется с тракторами класса 2 и 3, имеющими передние дополнительные грузы.

Недостатком культиватора КНЧ-4,2 является неудовлетворительное качество обработки при скоростях 7–10 км/ч, поскольку широкие (55 мм) стойки повреждают 40–60% стерни и оставляют невыровненный фон. Культиватор нестабильно удерживает глубину обработки, устойчиво работает только на определенной глубине, оставляет на поверхности почвы борозды, недостаточно рыхлит верхний слой, уплотняет нижний слой почвы, имеет повышенное тяговое сопротивление.

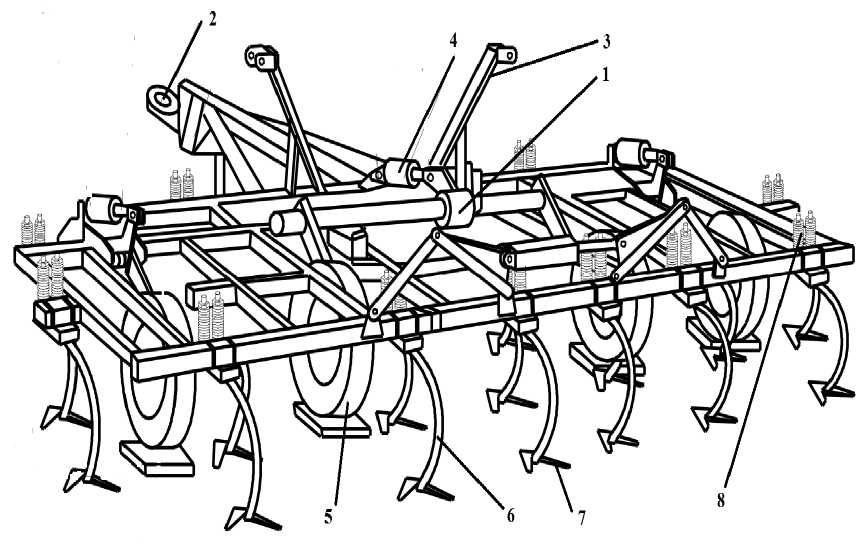

Для сплошной предпосевной обработки почвы и паров с одновременным боронованием на рабочих скоростях до 10–12 км/ч во всех зонах используют культиватор КТС-10-1 (рис. 6). Орудие выпускают в прицепном и навесном вариантах с разными рабочими органами (стрельчатые лапы, рыхлительные лапы на С- и S-образных пружинных стойках). Культиваторы с рыхлительными рабочими органами могут использоваться на почвах, засоренных камнями. Прицепной культиватор рекомендуется оснащать зубовыми боронами, навесной – пружинными. По комплектации рабочими органами и типу поставляют культиваторы шести наименований. Навесные агрегатируют с тракторами типов МТЗ и ЮМЗ. Два прицепных культиватора, соединенные шарниром КПЦ-14.000 с помощью сцепки СП-11, агрегатируют-ся с тракторами тягового класса 3 и 4. Четыре прицепных культиватора, соединенных тремя шарнирами КПЦ-14.000 со сцепкой СП-16А, агрегатируются с тракторами класса 4 и 5. Глубина обработки данным орудием – 0,4–0,8 м; ширина захвата со стрельчатыми лапами – 4 м; рабочая скорость – 10–12 км/ч; транспортная – до 20 км/ч.

Рис. 6 . Культиватор КТС-10-1: 1 – рама; 2 – сница (прицепной вариант); 3 – замок (навесной вариант);

4 – цилиндр гидросистемы; 5 – опорные колеса; 6 – стойка; 7 – лапа; 8 – пружины

Отметим характерные недостатки данного орудия: залипание лап и стоек почвой, неравномерная глубина хода. Это происходит из-за несовершенства конструкции: формы и размеров элементов рабочих органов – стойки и лапы. У лап значительные плоскости, соприкасающиеся с почвой, поэтому происходит ее налипание, образуется уплотненное ядро, что приводит к выбросу почвы в стороны. Несовершенство колебательных узлов рабочих органов культиватора также способствует неравномерной глубине хода [8].

Заключение

Рассмотренные орудия, наряду с преимуществами, имеют и недостатки: несоответствие агротехническим показателям по крошению почвенного пласта и выровненности поверхности поля, залипание лап и стоек почвой, высокие энергозатраты, уплотнение нижних слоев почвы, неравномерность глубины обработки и др. Работа по созданию и модернизации почвообрабатывающих рабочих органов и орудий – актуальная задача. В Омском ГАУ ведутся изыскания по совершенствованию орудий для накопления влаги и поверхностной обработки почвы, снижению энергозатрат и повышению агротехнических показателей машин.

Список литературы Недостатки и сравнительный анализ орудий для поверхностной обработки почвы

- Кузнецов, С.В. Об отрицательном эффекте уплотнения почвы тракторами и сельскохозяйственными машинами/С.В. Кузнецов//Тр. ВИМ. -1974. -66 с.

- Мальцев, В.В. Рабочий орган для основной обработки солонцовых почв/В.В. Мальцев, П.В. Горохов//Машины и рабочие органы для прогрессивных индустриальных технологий в сельском хозяйстве: науч.-техн. бюл./ВАСХНИЛ, Сиб. отд-ние. -Новосибирск, 1986. -С. 28-32.

- Мальцев, В.В. Щелеватель-рыхлитель/В.В. Мальцев//Земля сиб., дальневост. -1976. -№ 8. -С. 52-54.

- Мальцев, В.В. Рабочий орган для основной обработки солонцовых почв/В.В. Мальцев, П.В. Горохов//Науч.-техн. бюл./ВАСХНИЛ, Сиб. отд-ние. -1986. -Вып. 6. Машины и рабочие органы для прогрессивных индустриальных технологий в сельском хозяйстве. -С. 28-32.

- Мальцев, В.В. Совершенствование технологии и средств механизации при возделывании зерновых в Западной Сибири: монография/В.В. Мальцев. -Омск: ОмГАУ, 2004. -114 с.

- Горохов, П.В. Влияние угла атаки наклонных стоек рыхлителя на энергетические показатели/П.В. Горохов, В.В. Мальцев//Науч.-техн.бюл./ВАСХНИЛ, Сиб. отд-ние. -1986. -Вып. 7. Совершенствование рабочих органов системы машин агропромышленного комплекса. -С. 22-27.

- А.с. 1093268 СССР, МКИ А 01 В 35/20. Почвообрабатывающий рабочий орган/В.В. Мальцев, В.Е. Огрызков (СССР).

- Котов, П.М. К улучшению работы орудий с подпружиненными рабочими органами: сб. науч. тр./П.М. Котов, В.П. Кривопустов; Ом. с.-х. ин-т. -Омск, 1992. -С. 29-31.

- Мяло, В.В. Обоснование параметров лопастного рабочего органа для щелевания почвы на склонах: дис. … канд. техн. наук/В.В. Мяло. -Новосибирск, 2003. -140 с.

- Совершенствование орудий для влагосберегающей обработки почвы/В.В. Мяло //Достижения науки и техники АПК. -2015. -№ 1, С. 52-54.