Недостатки нормирования облучения при поступлении плутония

Автор: Василенко Е.К., Сокольников М.Э., Востротин В.В., Аладова Е.Е., Ефимов А.В., Романов С.А.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.26, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены противоречия и недостатки действующих норм ограничения внутреннего облучения на примере ингаляционного поступления оксида плутония с целью улучшения системы радиационной безопасности персонала, работающего в контакте с открытыми источниками плутония, и установления дозовых пределов, поддерживающих радиационный риск на социально приемлемом уровне. Показано, что величина ожидаемой эффективной дозы не может быть использована для нормирования внутреннего воздействия при поступлении плутония, так как она не отражает фактических уровней облучения человека и формируемого при этом радиационно-обусловленного риска, уменьшая в 3 и более раз (для различных соединений и путей поступления плутония) предел доз, установленный НРБ-99/2009. Также показано, что коэффициент радиогенного риска при облучении зависит от возраста и только в трудоспособном периоде жизни человека изменяется в 6 раз. Использование постоянного тканевого множителя приводит к значительным неопределённостям величины пожизненного избыточного риска. Учитывая, что величина годового избыточного риска при ингаляционном поступлении оксида плутония формируется за счёт облучения лёгких, за основную нормируемую величину предлагается принять годовую эквивалентную дозу на лёгкие, формирующую годовой избыточный риск, равный 1∙10-3. Предел дозы для различных путей поступления может быть ограничен также через величину годового прироста содержания плутония в организме или критическом органе. Для нормирования монофакторного радиационного воздействия при работах с плутонием необходимо разработать специальный регламент контроля и ограничения доз облучения от данного радионуклида.

Нормы радиационной безопасности, внутреннее облучение, оксид 239pu, ингаляционное поступление, социально приемлемый риск, годовой избыточный риск, ожидаемая эффективная доза, предел дозы, критический орган, постоянный тканевый множитель, годовая эквивалентная доза облучения лёгких, система радиационной защиты

Короткий адрес: https://sciup.org/170170308

IDR: 170170308 | DOI: 10.21870/0131-3878-2017-26-3-46-54

Текст научной статьи Недостатки нормирования облучения при поступлении плутония

Прошло 15 лет с момента введения в практическое использование Норм радиационной безопасности НРБ-99 [1], а затем и НРБ-99/2009 [2]. В отличие от НРБ-76/87 [3] нормирование в них основано на ограничении риска вредного воздействия излучения на человека, так называемого социально приемлемого риска.

По мере понимания принципов, заложенных в действующих Нормах, всё более отчётливо становятся видны противоречия и недостатки, которые не могут объяснить лежащие в основе этих Норм 60-я и 61-я Публикации МКРЗ [4], а также более поздняя 103 Публикация МКРЗ [5]. Эти недостатки затрудняют проведение радиационного контроля персонала предприятий атомной отрасли, так как в отдельных случаях нарушают заложенный в НРБ-99/2009 принцип не-превышения принятой величины социально приемлемого риска [2]. В других случаях принятые для расчётов дозовых пределов сценарии облучения приводят к консервативным оценкам нормируемых величин, которые уменьшают в несколько раз и без того заниженные по сравнению с НРБ-76/87 [3] дозовые пределы.

Василенко Е.К.* - нач. отдела; Сокольников М.Э. - зав. лаб., д.м.н.; Востротин В.В. - зав. лаб., к.б.н.; Ефимов А.В. - и.о. зав. лаб.;

Наибольшие противоречия вызывают нормы ограничения внутреннего облучения от радионуклидов, имеющих длительный период полувыведения из организма. Это объясняется тем, что в случае внешнего облучения или внутреннего облучения при поступлении радионуклидов, которые выводятся из организма в течение года поступления, вся доза реализуется в течение года контроля. Изотопы плутония и америция даже при разовом их поступлении облучают органы депонирования в течение всей последующей жизни человека, а при хроническом поступлении накапливаются в критических органах, увеличивая годовые дозы облучения. При этом величина радиогенного риска для некоторых органов значительно меняется с возрастом на момент облучения.

Для улучшения системы радиационной защиты работников плутониевых производств и ограничения доз внутреннего облучения посредством установления дозовых пределов, поддерживающих радиационный риск на социально приемлемом уровне, необходимо проанализировать корректность заложенных в действующих НРБ нормируемых величин. А в случае необходимости провести корректировку системы нормирования внутреннего облучения от плутония.

Рассмотрим некоторые случаи некорректных подходов к расчётам нормируемых величин, заложенных в НРБ-99/2009, на примере ингаляционного поступления нерастворимых соединений 239Pu.

Нормирование предела дозы по величине ожидаемой эффективной дозы

В соответствии с п. 3.1.5 НРБ-99/2009 при поступлении радионуклидов в организм предел дозы (ПД) нормируется по величине ожидаемой за 50 лет эффективной дозы (ОЭД), которая не должна превышать 20 мЗв [2]. При этом суммарная доза за 50 лет, так же, как и формируемый этой дозой радиационный риск, приписывается одному году – году поступления радионуклида в организм. При таком подходе искажается вся картина облучения: доза в год поступления увеличивается в несколько раз, а доза за последующие 49 лет жизни человека приравнивается к нулю. Фактически пролонгированная за 50 лет доза облучения превращается в дозу острого облучения, которая нормируется НРБ.

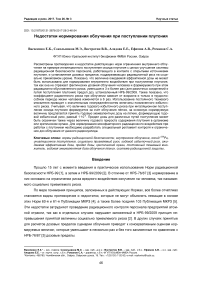

Рассмотрим пример разового поступления на уровне установленного НРБ-99/2009 предела годового поступления с воздухом для персонала ПГП перс =1300 Бк/год аэрозолей оксида 239Pu с медианным по активности аэродинамическим диаметром частиц (АМАД), равным 1 мкм, которое сформировало ОЭД 20 мЗв. Годовые поглощённые и эквивалентные дозы внутреннего облучения работника найдены при решении системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами перехода между органами и тканями, представленными в Публикациях МКРЗ 66 [6], 67 [7] и 30 [8]. Взвешивающие тканевые множители, необходимые для оценки эффективных доз, взяты из Публикации МКРЗ 60 [4]. Распределение годовых эффективных доз, формирующих ОЭД 20 мЗв, представлено на рис. 1.

Максимальная эффективная доза будет сформирована в первый год и составит 6,3 мЗв. За последующие годы Е 2 =1,3 мЗв; … Е 50 =0,12 мЗв. Доза, фактически полученная в год поступления, при таком сценарии облучения в 3 раза меньше предела дозы, установленного НРБ-99/2009 [2].

Рис. 1. Распределение годовых эффективных доз при однократном ингаляционном поступлении 1300 Бк оксида 239Pu, формирующих ОЭД 20 мЗв.

Применение для нормирования величины эффективной дозы

Величина эффективной дозы (ЭД) в принятых Нормах радиационной безопасности рассчитывается с учётом дозы облучения отдельных органов и тканей тела человека и взвешивающих тканевых множителей. Тканевые множители в свою очередь зависят от коэффициентов радиогенного риска, которые могут существенно изменяться в зависимости от возраста на момент облучения.

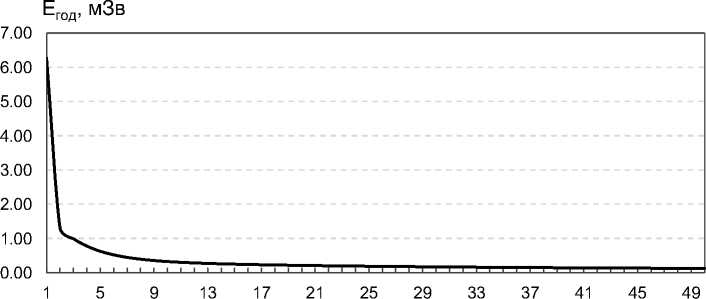

Для радиогенного рака лёгкого показатель смертности в возрасте 40 лет и облучении в дозе 1 Гр составляет 400 случаев на 100 000 человеко-лет, а в возрасте 60 лет – более 2500 случаев (рис. 2) [9].

Фон

Фон + избыток

Рис. 2. Повозрастные показатели смертности от рака лёгкого у лиц, не имеющих доз альфа-облучения лёгкого (фон), и при накоплении дозы облучения лёгкого, составляющей 1 Гр (фон + избыток).

Это означает, что в возрасте 60 лет вклад облучения лёгкого в ущерб, наносимый всему организму, в 6 раз больше, чем в возрасте 40 лет или ранее. Тем не менее, для учёта этого вклада для лиц всех возрастов в НРБ-99/2009 применяется постоянный взвешивающий тканевый множитель, равный 0,12 [2].

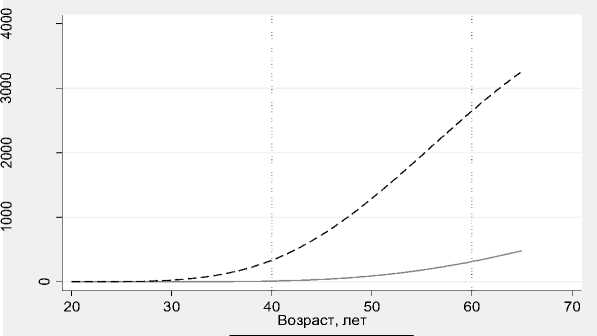

В работах [10, 11] получена модель для расчёта величины годового избыточного риска при хроническом ингаляционном поступлении плутония в зависимости от величины поступления и возраста работника. По этой модели был проведён расчёт годового избыточного риска при хроническом поступлении оксида 239Pu на уровне установленного НРБ-99/2009 ПГП перс =1300 Бк/год (рис. 3).

Возраст, лет

Рис. 3. Годовой избыточный риск при хроническом ингаляционном поступлении оксида 239Pu на уровне 1300 Бк/год, начиная с 20-летнего возраста.

Максимальный годовой избыточный риск при таком сценарии поступления составит ELR год =5,0∙10-3, т.е. в 5 раз выше принятого в НРБ 99/2009 социально приемлемого риска. Заметим, что величина ожидаемой эффективной дозы при таком сценарии поступления составит 20 мЗв за каждый год поступления, а величина годового избыточного риска, рассчитанного по величине ОЭД, составит 1,0∙10-3=const за все годы облучения, т.е. не превысит установленных НРБ-99/2009 допустимых уровней.

Можно привести ещё ряд примеров, когда принятые при расчёте дозовых пределов допущения, а именно: допущение о равномерности облучения всего тела, допущение о беспоро-говой линейной зависимости эффектов облучения в области малых доз и др. приводят к консервативным оценкам пределов доз, формирующих радиационный риск значительно меньше допустимого значения, принятого в НРБ-99/2009.

Следует также отметить, что несмотря на то, что дозы внутреннего облучения зависят от пути поступления плутония в организм человека, в действующих НРБ отсутствуют допустимые уровни поступления плутония через повреждённые кожные покровы, хотя этот путь поступления в современных условиях может привести к значительным дозам внутреннего облучения [12, 13].

Предлагаемые пути решения

Ожидаемая эффективная доза

Как следует из приведённых в предыдущем разделе данных, ОЭД при хроническом ингаляционном поступлении плутония не отражает фактических уровней облучения человека и формируемого при этом радиационно-обусловленного риска, уменьшая в 3 раза ПД, установленный НРБ-99/2009. Вряд ли можно согласиться, что для упрощения учёта индивидуальных доз (учёт доз за 50 лет в первый год), можно уменьшить ПД в 3 раза. На наш взгляд использо- вать значение ОЭД как ПД для нормирования внутреннего облучения за счёт поступления плутония нельзя.

Эффективная доза

В связи с тем, что коэффициент радиогенного риска при облучении лёгких только в трудоспособном периоде жизни человека изменяется в 6 раз и более, использование для расчёта эффективной дозы постоянного тканевого множителя, даже усреднённого с учётом изменяющегося с возрастом коэффициента радиогенного риска, приведёт к неопределённостям величины годового избыточного риска в 2 и более раз. В молодом возрасте риск будет в несколько раз завышен, а в предпенсионный период – занижен.

Для более точной оценки величины избыточного риска при расчёте эффективной дозы необходимо учитывать зависимость тканевого множителя от возраста на момент облучения работника. Изменение тканевого множителя для лёгких приводит к изменению этого показателя для всех других органов и тканей, так как их сумма в любом случае должна быть равна единице.

Эффективная доза является рисковой оценкой возникновения неблагоприятных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов. Вместе с тем, величину годового избыточного риска можно рассчитать по годовой эквивалентной (поглощённой) дозе критических органов и возрасту работника, в котором она была получена [10, 11], и использовать её для нормирования ПД.

Учитывая, что величина годового избыточного риска при ингаляционном поступлении оксида плутония формируется за счёт облучения лёгких, основной нормируемой величиной (ПД) при ограничении облучения от плутония должна быть годовая эквивалентная доза облучения лёгких, формирующаяся в возрасте работника, когда радиационный риск максимален, годовой избыточный риск, равный 1∙10-3.

Облучение критического органа на уровне ПД в течение года в любом (до 60 лет) возрасте работника требует его вывода из контакта с плутонием, так как даже при отсутствии поступления в дальнейшем величина риска будет увеличиваться с возрастом от облучения плутонием, накопленным в организме от предыдущего поступления.

Поскольку доза облучения органов депонирования плутония напрямую зависит от его содержания в организме (критическом органе), ПД может быть задан через величину содержания плутония в организме ДС орг или критическом органе ДС лёгк , ДС печ , ДС скел .

В предлагаемом подходе нормируется максимальная годовая доза облучения в критическом органе, которая является результатом воздействия хронического ингаляционного поступления плутония за 50 лет трудового стажа.

Поскольку годовые параметры облучения зависят от накопления плутония в организме за время контакта работника с плутонием, за допустимые уровни монофакторного годового воздействия плутония могут быть приняты производные от ПД (ДС): предел годового поступления (ПГП перс ), величина годового прироста содержания (С год ), допустимая среднегодовая объёмная активность аэрозолей плутония в воздухе (ДОА перс ).

Ещё в 2000 г. И.Б. Кеирим-Маркус в своих статьях, посвящённых регламентации облучения человека в XXI веке, писал: «Хотя содержание характеризует мощность дозы от внутреннего облучения, а не ожидаемую дозу, его среднегодовое значение определяет уровень реального внутреннего облучения человека за год. Для длительно депонируемых радионуклидов будет разумным установить среднее значение предела среднегодового содержания, зависящее от возраста или стажа» [14]. «Содержание многих радионуклидов можно определять инструментально, а не расчётным путём, и точность измерений может оказаться на порядок большей, чем при определении внутреннего облучения по поступлению» [15].

Так как дозы внутреннего облучения зависят от путей поступления плутония в организм, должны быть установлены допустимые уровни и для других, кроме ингаляционного, путей поступления плутония.

Все вышесказанное справедливо для радионуклидов, которые выводятся из организма более одного года.

Выводы

-

1. Принятые в действующих Нормах радиационной безопасности дозовые пределы не обеспечивают радиационную защиту персонала в условиях ингаляционного поступления оксидов плутония на уровне ПГП перс .

-

2. Ожидаемая эффективная доза не отражает фактических уровней облучения человека и формируемого при этом радиационно-обусловленного риска и не может быть использована для нормирования внутреннего облучения от плутония.

-

3. Применение усреднённых для всех возрастов тканевых множителей при расчёте эффективной дозы внутреннего облучения приводит к неопределённостям в оценке радиационного риска как в молодом, так и предпенсионном возрасте в 2 и более раз.

-

4. Предлагается использовать в качестве предела дозы при хроническом поступлении плутония годовую дозу облучения критических органов для различных путей поступления и типа поступивших соединений плутония.

-

5. Предел дозы может быть ограничен также через величину содержания плутония в организме или критическом органе.

-

6. За допустимые уровни монофакторного годового воздействия плутония могут быть приняты: величина допустимого годового поступления (ПГП перс ), допустимого годового прироста содержания (С год ), допустимой среднегодовой объёмной активности аэрозолей (ДОА перс ).

-

7. Для нормирования радиационного воздействия при работах с плутонием необходимо разработать специальный регламент контроля и ограничения доз облучения от данного радионуклида.

Список литературы Недостатки нормирования облучения при поступлении плутония

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99): Гигиенические нормативы СП 2.6.1.758-99. М.: Центр санитарно-эпидемиологического нормирования, гигиенической сертификации и экспертизы Минздрава России, 1999. 116 с.

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 100 с.

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-76/87) и Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87/Минздрав СССР. М.: Энергоатомиздат, 1988. 160 с.

- Рекомендации МКРЗ 1990 г. Публикация 60 МКРЗ. Ч.1. Пределы годового поступления радионуклидов в организм работающих, основанные на рекомендациях 1990 г. Публикация 61 МКРЗ. Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1994. 192 с.

- ICRP Publication 103. The 2007 recommendations of the International Commission on Radiological Protection//Ann. ICRP. 2007. V. 37, N 2-4. P. 1-332.

- ICRP Publication 66. Human respiratory tract model for radiological protection//Ann. ICRP. 1994. V. 24, N 1-3.

- ICRP Publication 67. Age-dependent doses to members of the public from intake of radionuclides -Part 2 Ingestion dose coefficients//Ann. ICRP. 1993. V. 23, N 3-4.

- Пределы поступления радионуклидов для работающих с ионизирующим излучением. Публикация 30 МКРЗ. Часть 1. Пер. с англ./под ред. П.В. Рамзаева и А.А. Моисеева. М.: Энергоиздат, 1982. 136 с.

- Gilbert E.S., Sokolnikov M.E., Preston D.L., Schonfeld S.J., Schadilov A.E., Vasilenko E.K., Koshurnikova N.A. Lung cancer risks from plutonium: an updated analysis of data from the Mayak worker cohort//Radiat. Res. 2013. V. 179, N 3. Р. 332-342.

- Василенко Е.К., Сокольников М.Э., Востротин В.В., Ефимов А.В., Аладова Е.Е., Романов С.А. Ограничение профессионального облучения при ингаляционном поступлении плутония//Радиация и риск. 2015. Т. 24, № 3. С. 51-58.

- Сокольников М.Э., Востротин В.В., Ефимов А.В., Василенко Е.К., Романов С.А. Пожизненный риск смерти от рака лёгкого при различных сценариях ингаляционного поступления 239Pu//Радиация и риск. 2015. Т. 24, № 3. С. 59-69.

- Сокольников М.Э., Василенко Е.К., Юркин А.М., Востротин В.В., Ефимов А.В., Аладова Е.Е. Пожизненный риск смерти от злокачественных новообразований печени и скелета при поступлении плутония-239 через повреждённые кожные покровы//Вопросы радиационной безопасности. 2016. № 3. С. 61-66.

- Сокольников М.Э., Василенко Е.К., Юркин А.М., Востротин В.В., Ефимов А.В., Аладова Е.Е. Нормирование радиационного воздействия плутония-239 при поступлении через повреждённые кожные покровы//Радиация и риск. 2016. Т. 25, № 2. С. 109-117.

- Кеирим-Маркус И.Б. Регламентация облучения для XXI века//Мед. радиология и радиационная безопасность. 2000. № 1. С. 6-12.

- Кеирим-Маркус И.Б. Ещё о регламентации облучения человека//Мед. радиология и радиационная безопасность. 2000. № 3. С. 41-43.