Нефтедеструктивная активность донных отложений озер, загрязненных углеводородами

Автор: Фахрутдинов Айвар Инталович, Ямпольская Татьяна Даниловна, Зубайдулин Азат Анварович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования по оценке ряда показателей обезвоженных донных отложений, образованных при очистке нефтезагрязненных озер с использованием геоконтейнеров. Проведенные лабораторные исследования на различных уровнях нефтяного загрязнения показали возможность использования подобных субстратов в качестве компонента рекультивационных технологий, как самостоятельно, так и в сочетании с минеральным питанием. Эффективность деструкции нефтяных углеводородов составила более 90% за 5 декад.

Углеводородокисляющие микроорганизмы, донные отложения, нефтяное загрязнение, эффективность деструкции, почвенные ферменты

Короткий адрес: https://sciup.org/148204524

IDR: 148204524 | УДК: 631.34+579.69

Текст научной статьи Нефтедеструктивная активность донных отложений озер, загрязненных углеводородами

загрязнениям за счет процессов атмосферной и водной (поверхностной, подземной) миграций. Однако первой ступенью очищения природных вод от нефтепродуктов является аккумуляция нефтяных углеводородов донными отложениями. Способность донных отложений к аккумуляции нефтяных углеводородов зависит от содержания в них органического вещества [9, 11, 25].

В системе оценки экологического состояния водных объектов важная роль принадлежит микроорганизмам, которые вследствие своих физиологических особенностей, гораздо быстрее, по сравнению с другими компонентами водных биоценозов, реагируют на изменение физико-химических условий в водотоках изменением численности определенных групп. В природных водах микроорганизмы выполняют основную роль в процессах деструкции разнообразных органических веществ, т.е. участвуют в самоочищении водных экосистем [10, 12, 16]. Скорость процессов самоочищения почв от нефти в любой климатической зоне зависит от взаимодействия и эффективности таких природных факторов, как физический (процессы выветривания), физико-химический (процессы фотохимического и биохимического преобразования углеводородов) и биологический (микробная деструкция). В климатических условиях центральной зоны ХМАО-Югры почвы отличаются слабой резистивностью к нефтезаг-рязнению. Низкий потенциал самоочищения при коротком вегетационном периоде и низких температурах предполагает необходимость поиска технологий очистки нефтезагрязнений, чтобы получить максимально возможное восстановление техногенно нарушенных экосистем [4, 7, 20, 22].

При восстановлении нефтезагрязненных почв особое внимание уделяется методам ремедиации, основывающимся на применении современных сорбентов, качество которых определяется емкостью по отношению к нефти, степенью гидрофобности, плавучестью после сорбции нефти и регенерации или же утилизации сорбента. Надежной технологией рекультивации на данный момент является биологический подход с применением светокорректирующей пленки, которая за счет более равномерного распределения солнечного света, температурного режима и улучшения влагообмена способствует полноценному развитию углеводородокисляющей микрофлоры [8, 21, 26].

Цель работы: определение возможности использования органогенных донных отложений от очистки нефтезагрязненных озер с использованием геоконтейнеров для рекультивации загрязненных нефтью почв и грунтов.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:

-

- определить химические, физико-химические и микробиологические показатели нефтезагрязненных донных отложений, находящихся в геоконтейнерах;

-

- определить углеводородокисляющую эффективность донных отложений при различных уровнях нефтяного загрязнения и вариантах использования;

-

- выявить влияние минерального питания на изменения эффективности деструкции в различных вариантах;

-

- выявить микробную и ферментативную активность в различных вариантах использования на различных уровнях загрязнения.

Объекты и методы исследований. Отбор образцов для исследований проводился на базе трех озер без названия в районе куста № 14 Южно-Аганского лицензионного участка ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и озера «Комсомольское» г. Нижневартовск. Работы по очистке нефтезагрязненных озер выполняли специалисты ООО «ЭкоВек» (г. Нижневартовск) в 2014-2015 гг. в рамках реализации утвержденного Проекта по очистке озера от нефтезагрязнений в районе куста 14 Южно-Аганского лицензионного участка и рекультивация прибрежной полосы, разработанного ЗАО «СибНИПИРП» в 2012-2013 гг. по заказу ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Отбор образцов из геоконтейнеров нефтезагрязненных озёр в районе куста 14 Южно-Аганского лицензионного участка производился в сентябре из 16 точек с глубины 0,5 м и 1 м при помощи почвенного бура. Средний объем образца около 2 кг.

Для исследований возможности использования донных отложений, находящихся в геоконтейнерах в качестве компонента технологий рекультивации, были заложены 4 лабораторных эксперимента. Эксперимент № 1: вариант 1 – 100% донные отложения, вариант 2 – 75% донных отложений и 25% песка, вариант 3 – 50% отложений и 50% песка, вариант 4 – 75% отложений и 25% песка, вариант 5 – чистый песок. Объем образца в каждом варианте 2 кг. В каждую ёмкость добавлялась нефть из расчета 20 г/кг, в 5 повторностях, продолжительность эксперимента 5 декад. Эксперимент № 2 аналогичен первому с той разницей, что в каждый образец было добавлено комплексное удобрение нитроаммофоска из расчета N 120 P 120 K 120 и раскислитель. В экспериментах 3 и 4 увеличена доза внесения нефти до 40 г/кг, во всем остальном аналогично 1 и 2 эксперименту.

Каждые 10 дней производился микробиологический посев почвенных образцов для подсчета общей микробной численности (ОМЧ) на МПА, учет углеводо-родокисляющей микрофлоры (УОМ) на среде Кинга, определялась численность анаэробов [14]. В лабораторных условиях проведены исследования по определению ряда химических, физико-химических и биохимических показателей отобранных образцов. В образцах определялись: содержание нефтепродуктов [17], общий углерод, общий азот, аммиачный азот, нитратный азот [1], подвижный фосфор, а также такие характеристики как pH, оценка суммы обменных оснований и гидролитической кислотности [15], активность ряда почвенных ферментов: каталаза, инвертаза, дегидрогеназа и уреаза [24]. Результаты исследований обрабатывались с помощью компьютерного пакета данных Microsoft Excel: рассчитывали средние значения, квадратическое отклонение от среднего (x±s), коэффициент корреляции Пирсона [19].

Таблица 1. Химические показатели содержимого геоконтейнеров

|

№ п/п |

Номер образ-ца/глуб ина отбора, м |

Содержание неф-тепро-дуктов, г/кг |

Общий углерод, % |

Общий азот, % |

Аммиачный азот, мг/100г N-NH 4 |

Нитратный азот, мг/100г N-NO 3 |

Подвижный фосфор, мг/100г Р 2 О 5 |

|

1 |

1,1/1 |

4,26 |

18,26 |

5,67 |

1,65 |

3,59 |

6,25 |

|

2 |

1,1/0,5 |

4,12 |

15,32 |

6,25 |

2,05 |

2,55 |

5,15 |

|

3 |

1,2/0,5 |

3,64 |

16,21 |

5,04 |

1,68 |

2,84 |

5,33 |

|

4 |

1,2/1 |

3,25 |

17,25 |

5,28 |

2,55 |

3,12 |

8,15 |

|

5 |

2,1//0,5 |

4,09 |

18,45 |

6,24 |

2,15 |

2,68 |

4,69 |

|

6 |

2,1/1 |

3,54 |

15,09 |

5,28 |

2,65 |

2,57 |

5,33 |

|

7 |

2,2/0,5 |

3,68 |

16,88 |

5,39 |

3,06 |

2,61 |

7,25 |

|

8 |

2,2/1 |

3,55 |

16,78 |

6,48 |

2,68 |

3,04 |

8,47 |

|

9 |

3,1/0,5 |

4,05 |

16,88 |

6,27 |

3,08 |

3,45 |

6,45 |

|

10 |

3,1/1 |

3,15 |

19,45 |

5,88 |

2,14 |

2,88 |

6,59 |

|

11 |

3,2/0,5 |

3,28 |

15,42 |

6,58 |

2,94 |

2,69 |

5,84 |

|

12 |

3,2/1 |

3,45 |

16,25 |

5,29 |

3,15 |

3,04 |

6,08 |

|

13 |

4,1/0,5 |

4,68 |

18,45 |

5,48 |

2,51 |

2,42 |

8,15 |

|

14 |

4,1/1 |

4,36 |

16,22 |

5,38 |

2,34 |

2,61 |

7,26 |

|

15 |

4,2/0,5 |

4,12 |

17,56 |

5,22 |

2,68 |

2,84 |

7,14 |

|

16 |

4,2/1 |

3,57 |

18,34 |

6,08 |

3,03 |

2,36 |

6,58 |

|

Ср. знач. |

3,80 |

17,05 |

5,74 |

2,52 |

2,83 |

6,54 |

|

|

Озеро “Комсомольское” |

0,06 |

16,58 |

5,67 |

2,68 |

3,06 |

5,24 |

|

Результаты исследований. Алгоритм оценки донных отложений, образованных при очистке нефте- возможности полезного применения обезвоженных загрязненных озер с использованием геоконтейнеров, требует изначально оценить уровни содержания различных компонентов в загрязненных донных отложениях с последующей оценкой возможного полезного использования данных органических субстратов. Существующие нормативы на содержание тех или иных соединений в нефтезагрязненных донных отложениях не всегда в полной мере отражают возможные пути и направления конечных рекультивационных мероприятий. В табл. 1 отображены показатели содержания ряда химических соединений в исследованных донных отложениях находящихся в геоконтейнерах. Массовая доля нефтепродуктов находится в пределах от 3,15 до 4,68 г/кг, в незначительной степени колеблясь вне зависимости от номера геоконтейнера и глубины отбора. Средние значения в геоконтейнерах в районе куста № 14 Южно-Аганского лицензионного участка ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» по содержанию нефтепродуктов в донных отложениях составляет 3,8 г/кг. Содержание данного поллютанта в геоконтейнерах, расположенных у озера Комсомольское г. Нижневартовска составило 0,06 г/кг, что объясняется нахождением озера в центре города и отсутствием сброса в него нефти и углеводородов. Данный показатель не превышает ПДУ остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в органогенных почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории ХМАО- Югры – до 60 г/кг [18, 23].

Содержание общего углерода в исследуемых геоконтейнерах с донными отложениями имеет высокие показатели, что характерно для неглубоких озёр ХМАО и в сочетании с поступившими извне углеводородами нефти колеблется в значениях от 15,09 до 18,45%. В среднем этот показатель в исследуемых образцах района куста № 14 составляет 17,05%. Сравнительно высокое содержание общего углерода выявлено в геоконтейнерах у озера Комсомольское 16,58%.

Несмотря на невысокую биологическую активность местных биогенов в исследованных донных отложениях выявлены высокие значения общего азота: от 5,04 до 6,58% при среднем показателе 5,74%. Важным показателем биогенности донных отложений является содержание и соотношение аммиачного и нитратного азота: значения этих форм азота в исследованных геоконтейнерах с донными отложениями так же не показали зависимости от номера контейнера и глубины отбора и составили в среднем 2,52 и 2,83 мг/100 г соответственно. Данные показатели у донных отложений озера Комсомольское составляют 2,68 и 3,06 мг/100 г, что подтверждает природный, а не антропогенный, характер выявленной биогенности органогенных донных отложений.

Геоконтейнеры с донными отложениями на протяжении года находились на береговой линии озёр, что позволило нам относиться к ним как к почвоподобному грунту. В будущем, для использования в качестве субстрата, важное значение будет иметь подвижная форма фосфора. Данный показатель имеет широкое колебание в различных контейнерах и глубинах: от 4,69 до 8,47 мг/100 г при среднем значении 6,54 мг/100 г. В донных отложениях озера Комсомольское так же высокое значение этой формы фосфора – 5,24 мг/100 г. Вышеприведенные значения ряда биогенных элементов на фоне углеводородного загрязнения позволяют говорить о перспективности использования данного грунта в качестве органогенной составляющей в технологиях рекультивации нефтезагрязненных почв и грунтов.

Грунт, находящийся в геоконтейнерах в районе куста № 14, показал нейтральные значения pH: от 6,14 до 6,78 со средним значением 6,43. Содержимое геоконтейнеров озера Комсомольское имеет слабокислую реакцию – водородный показатель равен 6,0. Это говорит о перспективности использования – большинство травосмесей, используемых для фиторекультивации, развивается в условиях слабокислой или нейтральной реакции почвы. В табл. 2, исходя из перспективности использования, была проведена оценка суммы обменных оснований (S) и гидролитической кислотности (Hr). Сумма обменных оснований как характеристика объемности коллоидной системы изменяется в широком коридоре: от 16,44 до 80,04 мг-экв/100 г со средним значением 29,55 мг-экв/100 г без какой-либо зависимости от контейнера или глубины отбора проб. Гидролитическая кислотность, отображающая количество свободного водорода в коллоидной системе, показала высокие значения: от 12,03 до 70,89 мг-экв/100 г со средним значением 22,25 мг-экв/100 г, так же без привязки к контейнеру и глубине отбора. Можно предположить, что значимые колебания показателей коллоидной системы определены движениями заборного шнека в момент откачки донных отложений и прихватыванием каких-либо геологических пород. У донных отложений озера Комсомольское Hr равен 5,87 мг-экв/100 г, что свидетельствует о поступлении в озеро большого количества нейтрализующих щелочных элементов (дорожная соль, строительные материалы и т.п.).

Таблица 2. Показатели физико-химической активности грунтов геоконтейнеров

|

№ п/п |

Номер образ-ца/глубин а отбора, м |

pH |

Cумма обменных оснований, S мг-экв/100 г; |

Гидролитическая кислотность, Hr мг-экв/100 г; |

|

1 |

1,1/1 |

6,56 |

16,64 |

16,17 |

|

2 |

1,1/0,5 |

6,54 |

21,81 |

13,79 |

|

3 |

1,2/0,5 |

6,14 |

31,16 |

17,73 |

|

4 |

1,2/1 |

6,58 |

23,56 |

22,38 |

|

5 |

2,1/0,5 |

6,48 |

68,89 |

44,67 |

|

6 |

2,1/1 |

6,67 |

19,56 |

16,07 |

|

7 |

2,2/0,5 |

6,18 |

25,66 |

21,48 |

|

8 |

2,2/1 |

6,27 |

21,56 |

16,02 |

|

9 |

3,1/0,5 |

6,41 |

38,04 |

23,38 |

|

10 |

3,1/1 |

6,23 |

19,24 |

14,92 |

|

11 |

3,2/0,5 |

6,42 |

21,35 |

17,28 |

|

12 |

3,2/1 |

6,21 |

18,66 |

14,52 |

|

13 |

4,1/0,5 |

6,17 |

26,63 |

16,00 |

|

14 |

4,1/1 |

6,48 |

16,44 |

12,03 |

|

15 |

4,2/0,5 |

6,78 |

80,04 |

70,89 |

|

16 |

4,2/1 |

6,71 |

23,58 |

18,62 |

|

Ср. знач. |

6,43 |

29,55 |

22,25 |

|

|

Озеро “Комсомольское” |

6,04 |

16,25 |

5,87 |

|

Полученные данные, характеризующие физикохимические показатели исследования грунтов говорят о высокой биологической агрессивности и необходимости удаления гидролитического водорода одним из вариантов решения этого вопроса может быть предварительное высушивании песками или использовании раскислителей.

Микробиологические показатели. Продолжительный процесс образования озёрных донных отложений обеспечивает формирование широкого разнообразия и высокой численности различных микроорганизмов. Они представлены разными экологотрофическими группами и экологическими стратегиями, характерными для микроорганизмов. Проведенная родовая идентификация выявила, что здесь находят свое место микроорганизмы, участвующие в круговороте азота, фосфора и других биогенных элементов. Широко представлены бактерии, участвующие в круговороте углерода - углеводородокисляющие микроорганизмы. Выживаемость микробиоценоза в целом обеспечивает сочетание и пересечение представителей автохтонной и зимогенной микрофлор (табл. 3).

Поступление различных нехарактерных для естественного круговорота элементов и компонентов, в т.ч. и углеводородных загрязнений озер, и его длительное воздействие на микробоценоз озерных донных отложений в состоянии изменить вектор физиологических и биохимических процессов донных отложениях. Анализ микробоценоза исследованных геоконтейнеров проводился по микроботрофическим группам (табл. 4).

Таблица 3. Углеводородокисляющие микроорганизмы, выявленные в исследованных образцах

|

Представители озерной микрофлоры |

Представители почвенной микрофлоры |

||

|

Rhodococcus |

Mycobacterium |

Pseudomonas |

Nocardia |

|

Nocardia |

Pseudonocardia |

Arthrobacter |

Achromobacter |

|

Corynebacterium |

Pseudomonas |

Mycobacterium |

Micrococcus |

|

Frankia |

Acinetobacter |

Brevibacterium |

Klebsiella |

|

Nocardiopsis |

Actinomadura |

Rhodococcus |

Enterobacteriaceae |

|

Brevibacterium |

Bacillus |

Mycobacterium |

|

|

Дрожжи родов Candida |

Corynebacterium |

Beierinckia |

|

Таблица 4. Результаты микробиологических исследований грунтов геоконтейнеров

|

Номер образ-ца/глубина отбора, м |

Общее микробное число, КОЕ × 109/г |

Численность угле-водородо-кисляющих микроорганизмов, КОЕ × 106/г |

Численность анаэробных микроорга-низмов, КОЕ × 106/г |

|

1,1/1 |

5,65 |

0,65 |

0,12 |

|

1,1/0,5 |

2,64 |

0,54 |

0,06 |

|

1,2/0,5 |

3,54 |

0,59 |

0,02 |

|

1,2/1 |

5,38 |

1,25 |

0,3 |

|

2,1/0,5 |

1,58 |

0,87 |

0,03 |

|

2,1/1 |

2,98 |

1,06 |

0,02 |

|

2,2/0,5 |

3,55 |

0,87 |

0,01 |

|

2,2/1 |

4,15 |

1,51 |

0,03 |

|

3,1/0,5 |

3,58 |

1,05 |

0,06 |

|

3,1/1 |

2,61 |

0,65 |

0,03 |

|

3,2/0,5 |

2,14 |

0,54 |

0,05 |

|

3,2/1 |

3,58 |

0,98 |

0,02 |

|

4,1/0,5 |

3,05 |

0,56 |

0,02 |

|

4,1/1 |

3,89 |

0,54 |

0,03 |

|

4,2/0,5 |

3,12 |

0,84 |

0,05 |

|

4,2/1 |

2,57 |

0,59 |

0,4 |

|

Ср. знач. |

3,38 |

0,82 |

0,08 |

|

Озеро “Комсомольское” |

1,25 |

0,08 |

0,01 |

Поступление различных нехарактерных для естественного круговорота элементов и компонентов, в т.ч. и углеводородных загрязнений озер, и его длительное воздействие на микробоценоз озерных донных отложений в состоянии изменить вектор физиологических и биохимических процессов донных отложениях. Анализ микробоценоза исследованных геоконтейнеров проводился по микроботрофическим группам (табл. 4). Общая численность микробоценоза варьируется в пределах 1,58 – 5,65 КОЕ × 109/г. Средняя численность 3,38 КОЕ × 109/г. Численность УОМ находится в пределах от 0,54 до 1,51 КОЕ × 106/г. Относительно высокие значения показала анаэробная микрофлора в границах 0,01 до 0,4 КОЕ × 106/г. Полученные результаты выявили обширное родовое разнообразие почвенных и водных микроорганизмов, характерных для нашего округа. Полученные результаты говорят о достаточной микробиологической активности и возможности использования для различных экологических технологий и мероприятий.

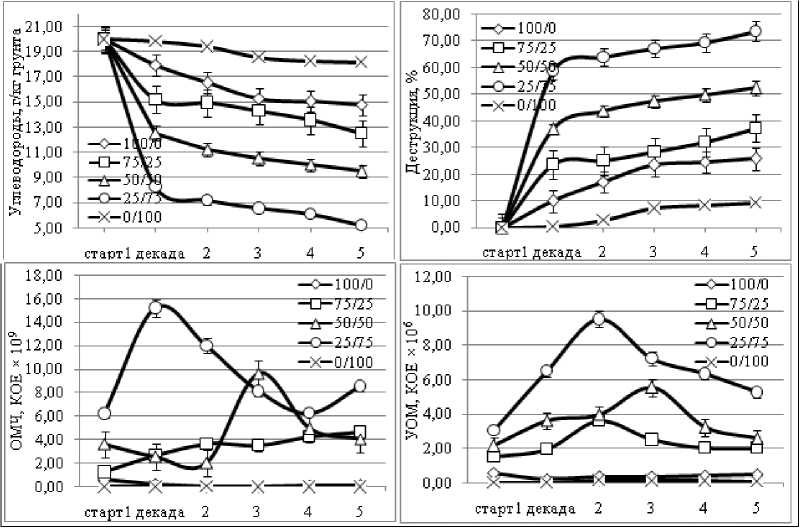

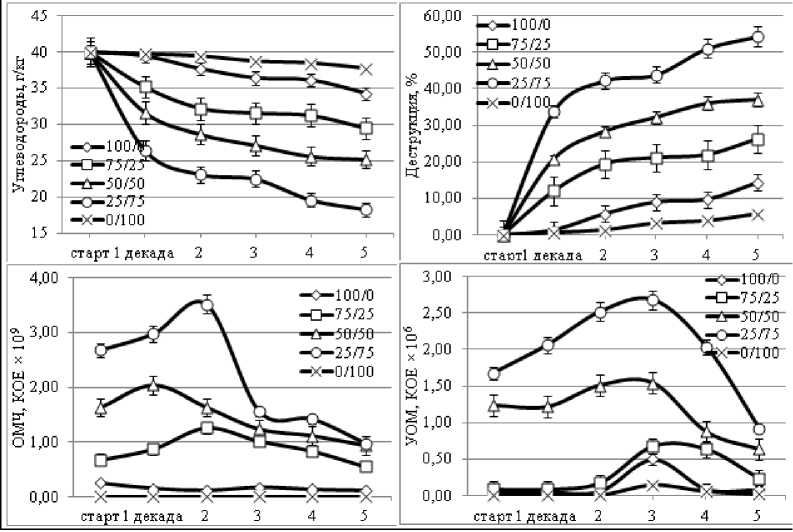

Результаты лабораторных экспериментов опытов № 1-4. Направленность функционирования естественного и сформированного (искусственного) микробоценоза определяется активностью использования основных биогенных элементов, в первую очередь углерода. В нашем случае углерод в основном представлен углеводородами внесенной нефти, которая осуществляет двоякое воздействие на микробоце-ноз: стимулирующее и угнетающее. На рис. 1 отображена динамика изменения концентраций нефти, скорость и направленность деструкции углеводородов, а также численность отдельных эколого-трофических групп.

Снижение содержания углеводородов нефти в образцах в различных вариантах имеет четкую зависимость от соотношения грунт-песок. Наименьшее остаточное содержание углеводородов к концу пятой декады выявлено в образцах разведения 25/75 (донных отложений/песок). Аналогичная картина наблюдается в определении эффективности деструкции углеводородов, где максимальные значения в варианте 25/75 составляют около 70%. Причиной этому служит создание благоприятных условий для протекания химических, физико-химических и биологических процессов.

Общая численность микроорганизмов свидетельствует об динамичном формировании нового активного микробоценоза в особенности в вариантах 50/50 и 25/75 с максимальными значениями около 15 × 109 КОЕ/г субстрата. Численность УОМ достигает максимальных значений на второй декаде в варианте 25/75 и составляет около 10 × 106 КОЕ с последующим снижением к окончанию эксперимента. Снижение активности УОМ является следствием накопления в замкнутой системе токсичных биологических и химических компонентов, отсутствия выноса, а также антагонистических процессов между различными группами микроорганизмов, появляющихся в следствие снижения токсического действия углеводородов нефти.

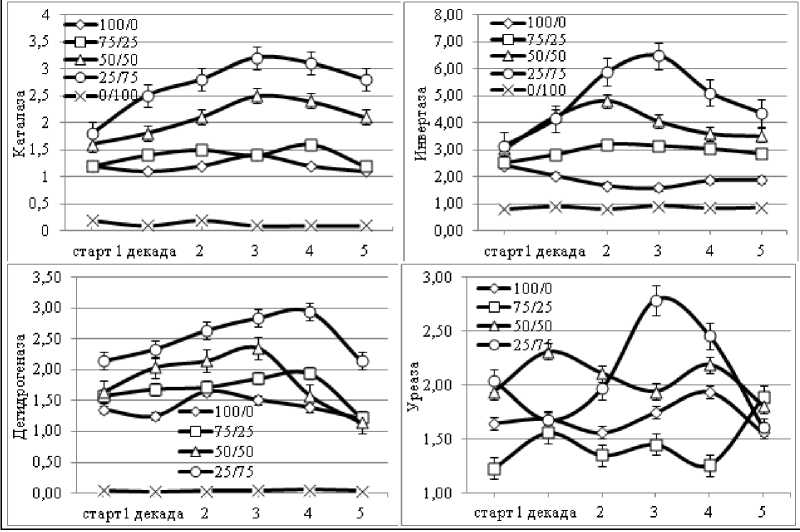

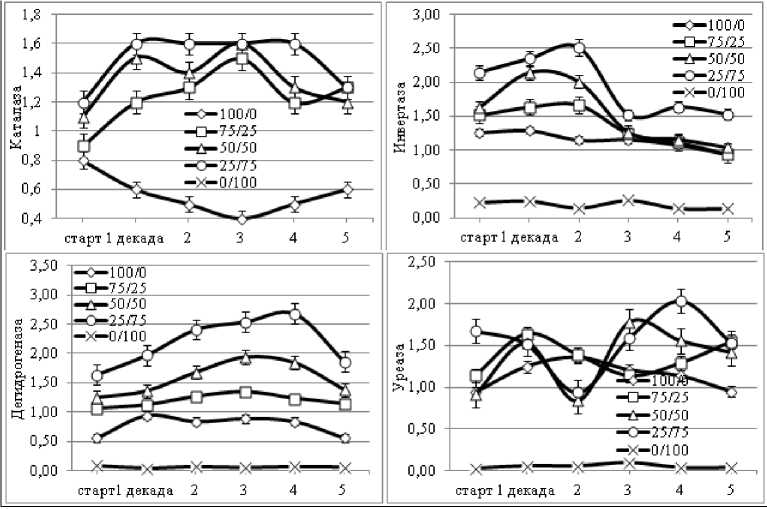

Физиологические особенности жизнедеятельности микроорганизмов определяются активностью экзо- и эндоферментов, которые, в свою очередь, активно участвуют в формировании среды обитания различных микроорганизмов. Помимо этого, активность ферментов является важным диагностическим показателем, позволяющим судить о глубине и направленности всей массы физиологических процессов развивающихся в биоценозе.

Рис. 1. Динамика ряда показателей в лабораторном эксперименте №1

Рис. 2. Динамика ряда ферментов в первом лабораторном эксперименте

Все представленные на рис. 2 содержания ферментов: каталазы, уреазы, дегидрогеназы и инвертазы показывают высокую активность во всех вариациях, за исключением варианта с чистым песком (0/100). Активность ферментов каталазы, инвертазы и дегидрогеназы на протяжении пяти декад эксперимента находятся в прямой зависимости от активности микробо-ценоза, УОМ, ОМЧ и наибольшие значения наблюда- ются в варианте 25/75. Значение уреазы на протяжении всего эксперимента во всех вариантах не имеет существенных различий между собой, что является следствием замкнутости исследованного микробоценоза, но в природных условиях, где есть поступление и вынос азота, динамика, вероятно, будет иная. В таблице 5 показаны корреляционные зависимости, полученные в результате анализа результатов опыта №1. Видны высокие значения (r = 0,73-0,82) эффективности деструкции от активности микробоценоза, а также обра- щают на себя внимание значительные показатели корреляционных зависимостей ферментов и УОМ.

Таблица 5. Корреляционные зависимости опыта №1

|

ОМЧ |

УОМ |

Каталаза |

Инвертаза |

Дегидрогеназа |

Уреаза |

|

|

Эффективность |

0,73 |

0,82 |

0,85 |

0,82 |

0,70 |

0,62 |

|

ОМЧ |

0,79 |

0,77 |

0,71 |

0,50 |

||

|

УОМ |

0,88 |

0,93 |

0,81 |

0,62 |

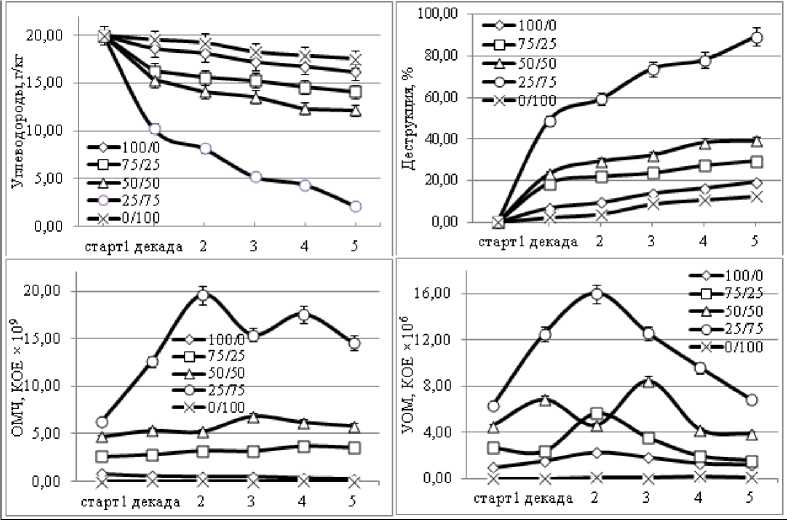

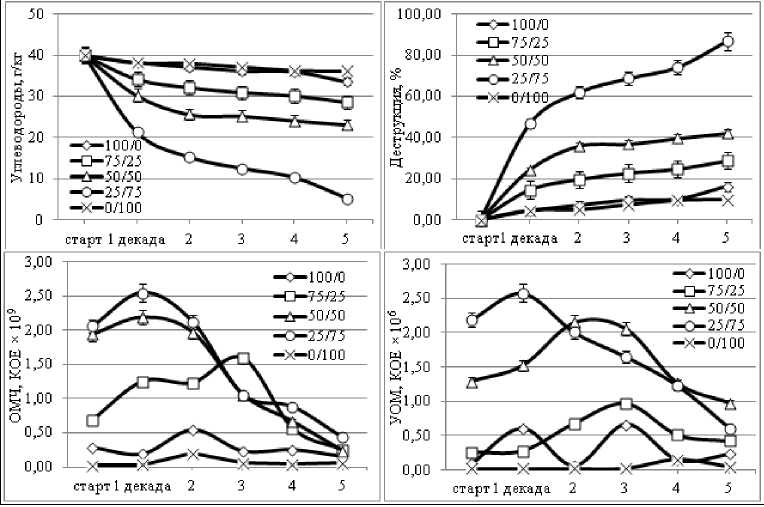

Общеизвестным является тот факт, что внесение минеральных удобрений и раскислителя в нефтезагрязненные почвы ускоряет процесс деструкции углеводородов на фоне активизации микробиоценоза и его биохимических показателей. В опыте 2 в качестве удобрения использовалось комплексное минеральное удобрение нитроаммофоска и раскислитель в виде мела с содержанием кальция до 98%. На рис. 3 отображены изменения ряда показателей, выявленных в опыте №2. Видно, что вариант 25/75 в условиях внесенного минерального питания и раскислителя показал наибольшую эффективность при деструкции внесенных углеводородов нефти. Эффективность деструкции составляет около 90% за пять декад эксперимента. При этом наблюдается высокая и стабильная активность микробоценоза данного варианта (15 – 20 × 109 КОЕ), а также значимый рост и общая численность УОМ (более 15 × 106 КОЕ). Очевидно, это связано с формированием новой почвенной и коллоидной системы в варианте 25/75, в которой активно используется внесенные с удобрениями биогенные элементы на фоне нейтрализации микробоценоза в целом благодаря внесенному кальцию.

Рис. 3. Динамика ряда показателей в лабораторном эксперименте №2

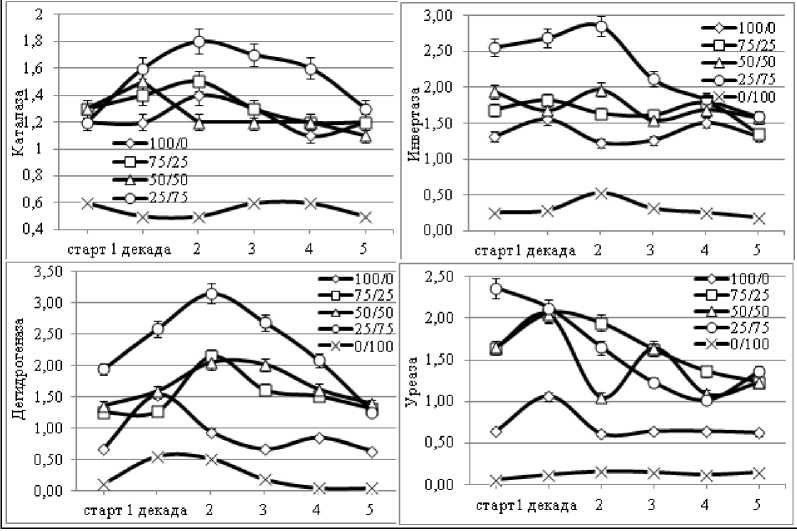

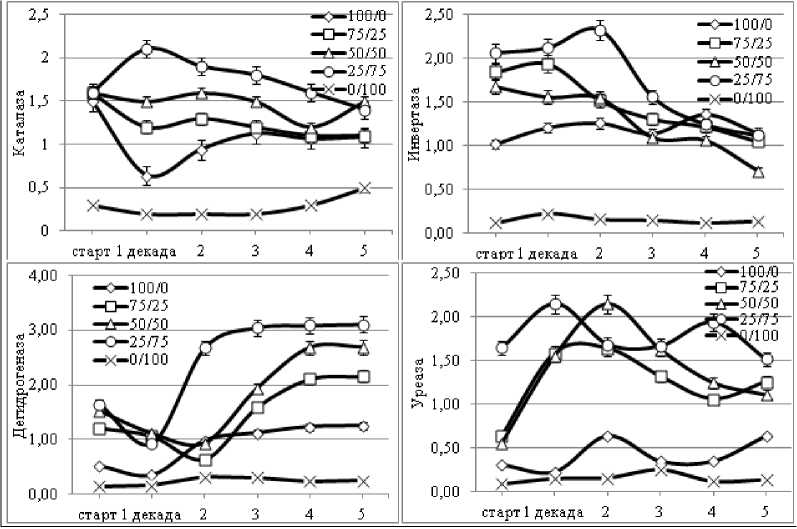

Изменения в активности исследуемых микро-боценозов различных вариантов опыта №2 вызвало неоднозначную реакцию в определенных ферментах. Каталаза, как фермент нейтрализующий перекись водорода, активен во всех вариантах за исключением песка (0/100) что свидетельствует о накоплении токсичных компонентов, которые образуются благодаря функционированию инвертазы и дегидрогеназы, активность которых к концу пятой декады выравнивается, что говорит об общем ингибировании биохимических и биологических процессов. Уреаза, как фермент, активно разрушающий аммиак и образующийся в результате разложения белковых соединений, показывает постоянное снижение на протяжении всего эксперимента, что говорит о постоянном связывании свободных форм азота в процессе развития микробоцено-за и о начале формирования почвенно-поглощающего комплекса (ППК), способного фиксировать и сохранять различные формы азота. В таблице 6 отображены корреляционные зависимости различных показателей опыта №2, которые подтверждают ранее высказанные предположения о положительном воздействии минеральных удобрений и раскислителя на процессы деструкции углеводородов нефти, примененных в качестве загрязнителя, а также о формировании нового устойчивого микробоценоза в условиях замкнутой системы.

Увеличение дозы загрязнителя или уровня влияния любого инородного фактора на микробиоценоз вызывает ответную реакцию, направленность и глубина которой соответствует уровню устойчивости и его гомеостазу, определяя тем самым компоненты микробиоценоза, развивая которые он приобретает новую устойчивость. В случае с нефтяным загрязнением подобными опорными элементами являются УОМ.

Рис. 4. Динамика ряда ферментов в лабораторном эксперименте №2

Таблица 6. Корреляционные зависимости опыта №2

|

ОМЧ |

УОМ |

Каталаза |

Инвертаза |

Дегидрогеназа |

Уреаза |

|

|

Эффективность |

0,88 |

0,73 |

0,56 |

0,47 |

0,60 |

0,29 |

|

ОМЧ |

0,68 |

0,69 |

0,79 |

0,49 |

||

|

УОМ |

0,76 |

0,78 |

0,89 |

0,62 |

Рис. 5. Динамика ряда показателей в лабораторном эксперименте №3

На рис. 5 отображена динамика ряда показателей, изменения которых говорят об угнетающем действии увеличения нефтезагрязнения до 40г/кг грунта. Эффективность деструкции около 50%, ОМЧ и численность УОМ резко снижается после второй и третьей декады эксперимента. Несмотря на значимую динамику УОМ, снижение количества поллютанта не активное, что говорит о сложностях в проявлении своей фи- зиологической активности вследствие напряженного водно-воздушного режима.

Представленная на рис. 6 активность ряда ферментов подтверждает наше предположение о напряженном состоянии микробоценоза во всех вариантах опыта. Увеличение дозы степени разбавления песком увеличивает показатели активности каталазы, что свидетельствует о накоплении и трудности утилизации образующейся перекиси водорода. Инвертаза, как фермент, активизирующийся на коротких углеводородных цепочках С6 – С8 показал свою активность до третьей декады опыта с последующим резким снижением показателей, что говорит об уменьшении субстрата для активности данного фермента. Дегидрогеназа, наоборот, показывает свою активность на протяжении всего опыта с максимальными значениями в варианте 25/75. Уреаза, своей нестабильной активно- стью на протяжении всего опыта показывает сложное и нестабильное положение по азотному питанию во всех формирующихся биоценозах за исключением песчаного (0/100). Несмотря на высокие корреляционные показатели активности ферментов и микробоценоза (r = 0,86 – 0,49) зависимость эффективности деструкции от жизнедеятельности микробоценоза остается высокой (табл. 7).

Рис. 6. Динамика ряда ферментов в лабораторном эксперименте №3

Таблица 7. Корреляционные зависимости опыта №3

|

ОМЧ |

УОМ |

Каталаза |

Инвертаза |

Дегидрогеназа |

Уреаза |

|

|

Эффективность |

0,52 |

0,68 |

0,75 |

0,46 |

0,82 |

0,59 |

|

ОМЧ |

0,79 |

0,86 |

0,50 |

0,50 |

||

|

УОМ |

0,75 |

0,70 |

0,87 |

0,49 |

Рис. 7. Динамика ряда показателей в лабораторном эксперименте №4.

Как было показано выше, минеральное питание на фоне стабилизации микробоценоза дает положительные результаты в области увеличения эффективности деструкции углеводородов. Подобные явления выявлены в опыте №4 (рис. 7). Оптимизация минерального питания позволила добиться за 5 декад снижения уровня загрязнения с 40 до 5 грамм, с эффективностью деструкции около 90%. Судя по взрывной активности микробоценоза в целом и в частности УОМ, в наиболее активных вариантах (50/50 и 75/25)

происходит формирование новых структурных элементов, начиная от почвенно-поглощающего комплекса до оструктуривания твердой фазы грунта, что резко улучшает водно-воздушный режим, увеличивает по-розность почвенных структур, а значит и процесс дыхания с выводом за пределы системы токсичных элементов и углекислого газа. Вышесказанное подтверждается высокой активностью дегидрогеназы и уреазы, показывающих максимальную активность в период снижения численности микроорганизмов (рис. 8).

Рис. 8. Динамика ряда ферментов в лабораторном эксперименте №4

Активность каталазы стабильна на протяжении практически всего опыта, очевидно по причине выхода перекиси водорода за пределы зоны активности мик-робоценоза. Высокое содержание внесенных углеводородов нефти как активного поллютанта определило высокую зависимость эффективности деструкции от активности УОМ (табл. 8). Помимо этого, данные корреляционного анализа подтверждают высокую зависимость активности микробоценоза от активности дегидрогеназы и уреазы.

Таблица 8. Корреляцилнные зависимости опыта №4

|

ОМЧ |

УОМ |

Каталаза |

Инвертаза |

Дегидрогеназа |

Уреаза |

|

|

Эффективность |

0,28 |

0,51 |

0,54 |

0,29 |

0,80 |

0,70 |

|

ОМЧ |

0,73 |

0,78 |

0,24 |

0,75 |

||

|

УОМ |

0,76 |

0,65 |

0,46 |

0,80 |

Выводы: проведенные исследования позволяют заключить что химические, физико-химические и биологические показатели обезвоженных донных отложений, находящихся в геоконтейнерах, не выходят за рамки средних показателей, характерных для нефтезагрязненных озер Западной Сибири; обращают на себя внимание высокие значения отдельных физикохимических параметров, что определит дальнейшую технологию использования данных почвоподобных грунтов. Наилучшая динамика исследованных параметров: эффективность деструкции углеводородов нефти, микробная и ферментативная активность выявлена в варианте разбавления донных отложений песком в соотношении 1:4 вне зависимости от уровня нефтяного загрязнения и на фоне минерального питания.

Список литературы Нефтедеструктивная активность донных отложений озер, загрязненных углеводородами

- Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв. -М.: МГУ, 1970. 487 с.

- Астанин, А.И. Оценка метаболической активности донных отложений озер юга Западной Сибири по отношению к нефтепродуктам (на примере минерального масла)/А.И. Астанин, А.Ю. Алексеев, Л.С. Адаменко//Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4. С. 1-7.

- Белкина, Н.А. Роль донных отложений в процессах трансформации органического вещества и биогенных элементов в озерных экосистемах//Труды Карельского научного центра РАН. 2011. № 4. С. 35-41.

- Войно, Л.И. Биодеградация нефтезагрязнений почв и акватории//Фундаментальные исследования. 2012. №5. С. 1-4.

- Гажеева, Т.П. Микробиологическая индикация эффективности использования нетрадиционных мелиорантов/Т.П. Гажеева, О.В. Малюта, Т.Х. Гордеева//Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 12. С. 331-333.

- Галиханова, Э. В борьбе за чистоту озёр//Вестник. Еженедельная газета Сургутского района. 2013. 4 октября № 40 (1157). -Режим доступа: http://vestniksr.ru/archives/9516

- Глязнецова, Ю.С. Биоремедиация нефтезагрязненных почв в условиях севера/Ю.С. Глязнецова, И.Н. Зуева//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. №8-2. С. 214-216.

- Гордеева, Т.Х. Динамика параметров биологической активности почвы как показатель почвенно-экологических условий на объекте рекультивации/Т.Х. Гордеева, О.В. Малюта//Известия Оренбургского государственного аграрного университета -2013. -№ 2. -С. 34-36.

- Гордеева, Т.Х. Оценка мелиорирующего эффекта нетрадиционных удобрений на подзолистой песчаной почве/Т.Х. Гордеева, О.В. Малюта, В.И. Таланцев//Агро XXI. 2014. № 1-3. С. 37-38.

- Калинин, В.М. Вода и нефть (гидролого-экологические проблемы Тюменского региона). -Тюмень: Издательство Тюменского госуниверсистета, 2010. 244 с.

- Киреева, Н.А. Биологическая активность нефтезагрязненных почв/Н.А. Киреева, В.В. Водопьянов, А.М. Мифтахова. -Уфа изд-во «Гилем», 2001. 376 с.

- Кураков, А.В. Биоиндикация и реабилитация экосистем при нефтяных загрязнениях/А.В. Кураков, В.В. Ильинский, С.В. Котелевцев, А.П. Садчиков. -М.: Из-во «Графикон», 2006. 336 с.

- Курзо, Б.В. Особенности формирования вещественного состава сапропеля органического типа в озерах различных регионов Беларуси/Б.В. Курзо, О.М. Гайдукевич, И.В. Кляуззе//Природопользование. 2012. Вып. 21. С. 183-190.

- Методы исследований при идентификации микроорганизмов/Метод. пособие/сост.: Т.Д. Ямпольская, А.И. Фахрутдинов. -Сургут: Изд-во СурГУ, 2008. 45 с.

- Минеева, В.Г. Практикум по агрохимии/под ред. В.Г. Минеева. -М.: Изд-во МГУ, 1989. 304 с.

- Паничева, Л.П. Аккумуляция нефтепродуктов донными отложениями в фоновых водоемах Западной Сибири/Л.П. Паничева, Т.А. Кремлева, С.С. Волкова//Вестник Тюменского государственного университета. 2013. № 12. С. 204-211.

- ПНД Ф 16.1;2.2.22-98 Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органоминеральных почвах

- Постановление правительства ХМАО -ЮГРЫ от 10.12.2004 № 466-п «Об утверждении регионального норматива "допустимое остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры»

- Салин, В.М. Практикум по курсу «Статистика» (в системе STATISTICS 7.)/В.М. Салин, Э.Ю. Чурилова -М.: Изд-кий Дом «Социальные отношения», 2002. 188 с.

- Прокопенко, М. Чтобы утки крякали и рыба плескалась//Сургутская трибуна. -2014. 11 июня (№ 106-107). -Режим доступа: http://old.ugra-news.ru/article/33852

- Соромотин, А.В. Воздействие добычи нефти на таежные экосистемы Западной Сибири. Тюмень: Издательство Тюменского госуниверситета, 2010. 320 с.

- Фахрутдинов, А.И. Микробиологическая и ферментативная активность почвы при рекультивации нефтезагрязненных территорий/А.И. Фахрутдинов, Т.Д. Ямпольская//Сб. науч. тр. Вып.16. Естественные науки/Сургут.гос.унив-т. -Сургут: СурГУ, 2003. С. 73-82.

- Фахрутдинов, А.И. Микробная и биохимическая устойчивость естественных и нарушенных почв ХМАО//Известия Самарского научного центра РАН. 2011. №1(5). С. 1230-1232.

- Шор, Е.Л. Опыт оценки состояния озер, подвергшихся загрязнению нефтью/Е.Л. Шор, А.А. Зубайдулин, Ф.Ю. Овечкин и др.//Биологические ресурсы и природопользование. Сб. науч. тр. Вып.8./Сургут.гос.унив-т. -Сургут: Дефис, 2005. С. 188-197.

- Хазиев, Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. -М.: Наука, 2005. 252 с.

- Янин, Е.П. Техногенные геохимические ассоциации в донных отложениях малых рек (состав, особенности, методы оценки). -М.: ИМГРЭ, 2002. 52 с.

- Яппаров, А.Х. Комплексный подход к рекультивации нефтезагрязненных почв/А.Х. Яппаров, И.А. Дягтерева //Современные проблемы науки и образования -2012. №1. С. 1-7.