Нефтегазоносность глубокопогруженных отложений востока Вуктыльского надвига по данным бассейнового моделирования

Автор: Кузнецова Е.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена оценке перспектив нефтегазоносности глубокопогруженных отложений востока Вуктыльского надвига по данным 1D бассейнового моделирования скважин Мишпарминская-1, 2 и Восточно-Вуктыльская-1. Эти толщи в связи с труднодоступностью остаются малоизученными, а перспективы их нефтегазоносности невыясненными. Было проведено 1D бассейновое моделирование по данным выбранных скважин, которое показало, что в глубоких горизонтах развивались процессы генерации газов и газоконденсатов, которые могли обеспечить формирование залежей; генерация и аккумуляция происходили, когда были сформированы основные ловушки.

Вуктыльский надвиг, скважина, бассейновое моделирование, глубокопогруженные отложения, нефтегазоносность, катагенез

Короткий адрес: https://sciup.org/147245044

IDR: 147245044 | УДК: 553.98.041(470.1) | DOI: 10.17072/psu.geol.18.1.172

Текст научной статьи Нефтегазоносность глубокопогруженных отложений востока Вуктыльского надвига по данным бассейнового моделирования

В связи с освоением запасов углеводородов на обычных глубинах для многих регионов России все более актуальным становится исследование нефтегазоносности слабоизу-ченных районов и больших глубин. Одним из перспективных объектов для поисков углеводородов являются юго-восточные районы Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в частности Верхнепечорская впадина, в приосевой зоне которой мощность осадочного чехла достигает 9 км и сосредоточено большое число скважин, вскрывших отложения ниже 5 км. В её геологическом строении наблюдается четкая асимметрия с выделением двух зон – западной и восточной – с различной толщиной осадочного чехла. На западе выделяется Пе-чоро-Илычская моноклиналь, на востоке – Вуктыльская тектоническая пластина, а также Сарьюдинская и Патраковская складчатые зоны. Толщина осадочного чехла увеличивается на востоке до 11 км и более, при этом наибольшая мощность наблюдается в зонах развития надвигов (Беляева и др., 2012; Дьяконов и др., 2008).

Газовые и газоконденсатные месторождения в пределах впадины были открыты еще в 60-х гг. прошлого века. К Вуктыльскому надвигу приурочено одноименное нефтегазоконденсатное месторождение. Промышленная нефтегазоносность выявлена в аллохтонной части разреза, в преимущественно карбонатных каменноугольно-нижне-пермских отложениях установлена уникальная по своим запасам газоконденсатная залежь (Кузнецова, Карасева, 2017). При этом нефтегазоносность глубокопогружен-ных отложений автохтона и востока Вуктыльского надвига слабо изучена. Оценка нефтегазоносности ниже освоенных глубин сдерживается недостаточным знанием глубинного геологического строения, истории эволюции осадочных отложений и условий нефтегазоносности недр в режиме высоких температур и давлений, а также большими технологическими трудностями и высокими финансовыми затратами. Для изучения этой части геологического разреза могут быть полезны программные комплексы бассейнового моделирования.

К востоку от Вуктыльского месторождения находятся Восточно-Вуктыльская струк-

тура и Мишпарминское газоконденсатное месторождение. Эти структуры покрыты редкой сетью профилей МОГТ-2D (1976– 1989), что недостаточно для современных представлений как о геологии района (Панкратова, Богданов, 2015), так и о строении и перспективах нефтегазоносности глубокопо-груженных отложений. Поэтому актуально использование бассейнового моделирования для оценки нефтегазоносности ниже освоенных глубин.

Методика исследования

Нефтегазоносность территории определяется большим числом факторов, которые отражают условия образования и накопления углеводородов и формирования залежей. Программы бассейнового моделирования позволяют одновременно исследовать ряд процессов – от осадконакопления и погружения до созревания керогена и многофазного течения флюидов (Галушкин, 2007). В настоящее время существуют несколько программ, как зарубежных, так и отечественных, которые позволяют численно реконструировать историю погружения и эволюцию температурных условий пород осадочного чехла и фундамента и на основе этого восстанавливать историю реализации нефтегазогенерационного потенциала материнских толщ осадочного бассейна. Методика бассейнового моделирования рассматривается во многих работах (Галушкин, 2007; Песте-рева, 2010; Allen, Allen, 2013; Al-Hajeri et al., 2009; Hantschel, Kauerauf, 2009), оно всегда проводится на основании обширной базы результатов геологических, геофизических и геохимических исследований.

Для определения особенностей формирования нефтегазоносности глубокопогружен-ных отложений востока Вуктыльского надвига рассмотрены результаты одномерного моделирования скважин Мишпармин-ская-1 (забой 5313 м), Мишпарминская-2 (5700 м) и Восточно-Вуктыльская-1 (5101 м), которые вскрыли отложения палеозойской эратемы вплоть до турнейского яруса.

Современная структура осадочного чехла сформировалась в результате стадийного тектонического развития на протяжении фа-нерозойского эона. Модель формирования территории и геотермический режим согла- сованы с основными этапами развития Пре-дуральского прогиба. Качество рассчитанных моделей оценивалось по независимым параметрам, таким как современные замеренные значения пластовой температуры, отражательная способность витринита (ОСВ), давления и результаты пиролиза по методу Rock-Eval, а также по значениям перечисленных параметров из атласа «Гео-флюидальные системы Тимано-Печорской провинции» (Данилевский и др., 2001). При калибровке были подобраны мощности размытых отложений и тепловые потоки.

В результате одномерного моделирования были получены модели, отображающие формирование современного геологического разреза, свойства горных пород, историю осадконакопления, прогрева и нефтегазоге-нерации в исследуемом районе с возможностью анализировать не только современный геологический разрез, но и его состояние на любой момент геологического времени в прошлом. Немногочисленные фактические данные, используемые для калибровки модели, хорошо согласуются с результатами расчетов.

Обсуждение результатов

Разрез исследуемых скважин представлен преимущественно карбонатными породами от турнейского яруса и до четвертичной системы. Основные нефтегазоматеринские толщи выделены в нижнекаменноугольных отложениях. Коллекторы разной емкости распространены по всему разрезу, прежде всего это каменноугольные и нижнепермские толщи. В разрезе отмечены также флю-идоупоры, наибольшее значение имеют отложения верхнеартинского подъяруса и кунгурского яруса пермской системы, который является региональным флюидоупором.

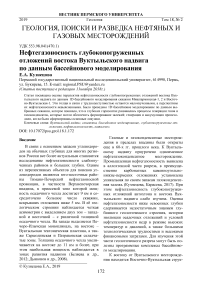

Модели погружения по разрезам выбранных скважин отражают два основных этапа погружения: каменноугольно-раннепермский и среднепозднепермский, последний связан с развитием Уральского складчатого пояса и формированием надвигов. На рис. 1 приведена комплексная модель погружения, прогрева и зональности катагенеза самой глубокой из рассмотренных скважин – Ми-шпарминской-2.

Рис. 1. Комплексная модель погружения, прогрева и зональности катагенеза по разрезу скв. Мишпарминская-2. 1–7 ОСВ, %: 1 – <0,55, 2– 0,55–0,7, 3 – 0,7–1,0, 4 – 1,0–1,3, 5 – 1,3–2,0, 6 – 2,0–4,0, 7 – >4,0; 8 – палеоизотермы, °С;

9 – кривые погружения

С помощью программ бассейнового моделирования была восстановлена геологическая и палеотемпературная история, которая позволяет определить время и условия вступления в главную фазу нефте- и газообразования толщ разреза, проявление критического момента, а также эволюцию процессов генерации углеводородов по трем скважинам.

Уровнь зрелости органического вещества (ОВ), т.е степени катагенеза, оценивался по рассчитанным значениям отражательной способности витринита (ОСВ).

По результатам одномерного моделирования (табл. 1) верхняя граница главной зоны нефтеобразования (ОСВ = 0,55 %) выделяется на глубине 1700–1990 м. Нефтяное окно (МК 1 –МК 3 ) распространено до глубины 3600–3805 м. Ниже выделяется главная зона газообразования (МК 4 –АК 3 ) до глубины 5530 м, при этом наблюдается увеличение глубины залегания зон катагенеза в северном направлении.

К глубокопогруженным отложениям можно отнести доманиково-турнейский и частично нижне-средневизейский нефтегазоносные комплексы (НГК), представленные кизеловским и бобриковским горизонтами.

Таблица 1. Глубинная зональность катагенеза по данным одномерного бассейнового моделирования

|

Градация катагенеза |

ОСВ, % |

Глубина подошвы, м |

Зоны катагенеза |

Мощность зон катагенеза, м |

||

|

и в S а в з |

। N и в S а В 5 |

1 в • а $ И >s й и S н |

||||

|

ПК 1 –ПК 3 |

<0,55 |

1700 |

1850 |

1990 |

Незрелое ОВ |

1700–1990 |

|

МК 1 |

0,55–0,70 |

Главная зона нефтеоб-разования |

550–570 |

|||

|

2270 |

2400 |

2550 |

||||

|

МК 2 |

0,70–1,00 |

800–840 |

||||

|

3070 |

3240 |

3380 |

||||

|

МК 3 |

1,00–1,30 |

400–530 |

||||

|

3600 |

3640 |

3805 |

||||

|

МК 4 – МК 5 |

1,30–2,00 |

Главная зона газообразования |

620–770 |

|||

|

4240 |

4260 |

4575 |

||||

|

АК 1 –АК 3 |

2,00–4,00 |

1270 |

||||

|

– |

5530 |

– |

||||

|

≥АК 4 |

>4,00 |

|||||

Они сложены карбонатно-терригенными осадками, при этом отложения последнего отличаются повышенным содержанием глинистой составляющей и появлением терригенных пород вверх по разрезу.

По данным пиролиза параметр Сорг в глубо-копогруженных отложениях, вскрытых в рассматриваемых скважинах, изменяется в интервале 0,05–5,2 %. Значения Tmax достигают 510 °С в скв. В.- Вуктыльская-1, а в скв. Миш-парминская 1 и 2 – 541 и 528 °С соответственно, что говорит о зрелости ОВ и достижении экстремальных значений катагенеза. Рассеянное ОВ пород кизеловского горизонта представлено в основном керогеном сме- шанного (II и III) типа. Бобриковский горизонт содержит гумусовое ОВ. Глубокопо-груженные толщи характеризуются невысоким генерационным потенциалом.

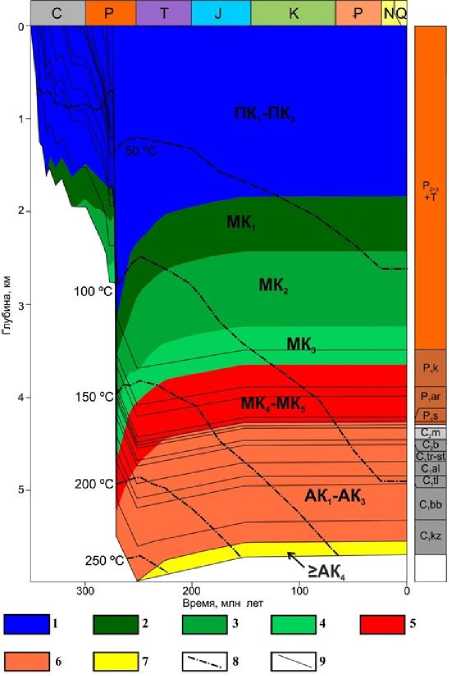

В результате одномерного бассейнового моделирования были реконструированы история погружения и эволюция температурных условий и катагенеза глубокопогружен-ных отложений востока Вуктыльского надвига (рис. 2). Также была восстановлена история реализации нефтегазогенерационного потенциала кизеловского и бобриковского горизонтов, залегающих ниже 5 км (табл. 2).

Рис. 2 . Реконструкция эволюции катагенеза (изменения ОСВ) глубокопогруженных кизеловского (А) и бобриковского горизонтов (Б). Скважины: 1 - В.-Вуктыльская-1, 2 - Мишпарминская-1, 3 - Ми-шпарминская-2

Таблица 2. Эволюция катагенеза глубокопогруженных отложений

|

Скважина |

ГЗН |

ГЗГ |

||||

|

Начало |

Начало |

Конец |

||||

|

Глубина, км |

Время |

Глубина, км |

Время |

Глубина, км |

Время |

|

|

Tемпера-тура, °С |

Tемпера-тура, °С |

Tемпера-тура, °С |

||||

|

C 1 kz |

||||||

|

В.-Вуктыльская-1 |

1,7–1,8 90–95 |

Р 1–2 |

4,5–5,5 170–180 |

Р 2 |

– |

– |

|

Мишпарминская-2 |

1,6–1,7 90–98 |

С |

3,0–4,5 170–180 |

Р 1 |

6,1 265 |

Р 3 |

|

C i bb |

||||||

|

В.-Вуктыльская-1 |

1,9–2,3 100 |

Р 1–2 |

4,7–4,9 170 |

Р 2 |

– |

– |

|

Мишпарминская-2 |

1,6–1,7 90–100 |

С 3 –Р 1 |

3,6–4,6 170–180 |

Р 2 |

– |

– |

|

Мишпарминская-1 |

2,0 90–95 |

Р 1 |

3,7–4,2 160–170 |

Р 1–2 |

– |

– |

Обе толщи вступили в главную фазу неф-теобразования уже в конце каменноугольного – начале пермского периода, а в главную фазу газообразования – в середине перми.

Известно, что тектонодинамическая эволюция впадин краевого прогиба и наиболее крупных погребенных поднятий происходила очень активно как в течение доорогенного предпермского этапа, так и особенно в орогенезе. Формирование структурных ловушек включает три крупных этапа: ордовикско-девонский, каменноугольно-раннепермский и позднепермско-триасовый (Дьяконов и др., 2008). Интервал геологического времени, когда нефтегазообразование достигло наибольшей интенсивности и из очага распространения нефтегазоматеринских отложений эмигрировало более 50 % теоретически возможного количества углеводородов (критический момент), выделяется между 270–290 млн лет. Это указывает на то, что генерация и аккумуляция газообразных углеводородов происходили не только после формирования локальных поднятий древнего заложения в глубокопо-груженных толщах, но и в период проявления надвиговых дислокаций. При этом стоит отметить, что коэффициент трансформации ОВ для заданных толщ достигает 99–100 %.

Заключение

По результатам одномерного бассейнового моделирования востока Вуктыльского надвига можно сделать вывод, что в глубо-копогруженных отложениях в основном развивались процессы генерации газов и газоконденсатов, которые могли обеспечить формирование залежей на больших глубинах и, вероятно, Мишпарминского газоконденсатного месторождения. Проявление процессов газогенерации в глубокопогруженных отложениях значительно повышает перспективы их газоносности. Генерация и аккумуляция газообразных углеводородов в глубо-копогруженных отложениях происходили в благоприятное для формирования залежей время, когда, по данным А.И. Дьяконова (2008), было сформировано порядка 70 % структурных ловушек. При этом стоит учесть, что масштабы генерации углеводородов в породах верхнефранско-турнейского комплекса не высоки. В наиболее глубоко погруженном доманиково-турнейском НГК, вскрытом рассматриваемыми скважинами, нефтегазопроявления не обнаружены. Но в скв. Мишпарминская-1 на глубине 4030– 4130 м выделена зона газовых показаний, а в интервале 4300–4380 м в отложениях верхнего отдела каменноугольной системы отмечена зона с притоком конденсатного газа, при этом в бобриковском горизонте признаков нефтегазоносности не установлено. Также необходимо учесть нефтегазопроявления в глубоких поисковых скважинах, пробуренных в пределах Вуктыльского газоконденсатного месторождения.

Результаты моделирования в очередной раз показали, что изучение глубокопогру-женных отложений востока Вуктыльского надвига – это одна из возможностей увеличения ресурсов углеводородов на больших глубинах.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-00220.

Список литературы Нефтегазоносность глубокопогруженных отложений востока Вуктыльского надвига по данным бассейнового моделирования

- Беляева Г.Л., Карасева Т.В., Кузнецова Е.А. Геологическое строение и нефтегазоносность глубокопогруженных отложений Тимано-Печорской НГП // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2012. № 7. С. 33-40.

- Галушкин Ю.И. Моделирование осадочных бассейнов и оценка их нефтегазоносности. М.: Научный мир, 2007. 456 с.

- Геофлюидальные системы Тимано-Печорской провинции / С.А. Данилевский, З.П. Склярова, Ю.М. Трифачев: атлас карт. Ухта: Региональный дом печати, 2001.

- Дьяконов А.И., Овчарова Т.А., Шелемей С.В. Оценка газонефтяного потенциала автохтонов и аллохтонов Предуральского краевого прогиба на эволюционно-генетической основе / Урал.гос. техн.ун-т. Ухта, 2008. 76 с.

- Кочнева О.Е., Карасева Т.В., Кузнецова Е.А. Перспективы нефтегазоносности глубокопогруженных отложений Верхнепечорской впадины по данным бассейнового моделирования // Нефтяное хозяйство. 2015. № 3. С. 14-16.

- Кузнецова Е.А. Нефтегазоносность глубокопогруженных отложений района Вуктыльского надвига по данным бассейнового моделирования // Геология и полезные ископаемые Западного Урала / Перм.гос.ун-т. Пермь, 2018. С. 134-137.

- Кузнецова Е.А., Карасева Т.В. Особенности геологического строения и формирования нефтегазоносности в районе Вуктыльского надвига // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2017. Т. 16, № 4. С. 313-320.

- DOI: 10.15593/2224-9923/2017.4.2

- Панкратова Е.И., Богданов Б.П. Геологические предпосылки выявления пластовых залежей в отложениях перми-карбона автохтона Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2015. Т. 10. № 3. URL: http://www.ngtp.ru/rub/4/30_2015.pdf

- Пестерева С.А. Методические основы и проблемы бассейнового моделирования 1D // Геология и нефтегазоносность северных районов Урало-Поволжья: сб. науч. тр. к 100-летию со дня рождения проф. П.А. Софроницкого Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. С. 231-232.

- Пестерева С.А., Попов С.Г., Белоконь А.В. Историко-генетическое моделирование эволюции осадочного чехла в районах развития глубокопогруженных отложений Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна // Вестник Пермского университета. Геология. 2011. Вып. 2. С. 8-19.

- Allen A.Ph., Allen J.R. Basin Analysis: Principles and Application to Petroleum Play Assessment. 3 ed. Wiley-Blackwell, 2013. 619 p.

- Basin and Petroleum System Modeling / Al-Hajeri M.M., Al Saeed M., Derks J. et al. // Oilfield Rewiew. 2009. Vol. 21. Is. 2. P. 14-29.

- Hantschel T., Kauerauf A. Fundamentals of basin and petroleum systems modeling. Berlin: Springer-Verlag, 2009. 476 p.

- DOI: 10.1007/978-3-540-72318-9