Нефтегазоносность нижнего структурного осадочного чехла в Калтасинском авлакогене с позиций глубинного абиогенного генезиса углеводородов

Автор: Козлов С.В., Копылов И.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 4 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Показана причинно-следственная связь между расположением месторождений углеводородов для верхнего структурного осадочного чехла и градиентом амплитуд неотектонических движений. В рамках рассматриваемой модели участки, перспективные для УВ в рифей-вендских отложениях с учетом глубины проникновения в осадочный чехол глубинных УВ-флюидов, должны соответствовать определенным значениям градиента амплитуд неотектонических движений. Дополнительным критерием, контролируемым нефтегазоносность территории, рассматривалось горное давление на границе Мохо. Выявлено два максимума как количества, так и суммы геологических запасов по нефтяным месторождениям. Проведено ранжирование территории по перспективам нефтегазоносности. Намечены два первоочередных участка на опоискование залежей нефти и газа.

Нефть и газ, глубинный абиогенный генезис, геодинамическая активность, неотектоническая модель нафтидогенеза, горное давление на границе мохо

Короткий адрес: https://sciup.org/147246245

IDR: 147246245 | УДК: 551.24 | DOI: 10.17072/psu.geol.21.4.369

Текст научной статьи Нефтегазоносность нижнего структурного осадочного чехла в Калтасинском авлакогене с позиций глубинного абиогенного генезиса углеводородов

В последние годы в мире отмечается, что знание основных принципов геодинамиче-ского и термомеханического поведения литосферы, динамики мантии и функционирования систем маршрутизации углеводородов (УВ) обеспечивает прочную основу для изучения нефтегазоносных бассейнов и является необходимым условием для эксплуатации ресурсов УВ (Allen A.Ph. et al. 2013; Hantschel T. et al. 2009; Monge A.M. et al., 2016).

Толщина литосферы в Уральском орогене достигает 300 км и более, в пределах Пермского края она составляет 260–280 км. Западную, центральную и южную части Перм- ского края занимает огромный Калтасинский авлакоген (размеры в пределах края составляют 240 км × 70–80 км), осложненный, в свою очередь, локальными выступами, впадинами и седловинами. Сужаясь к северу, он ограничен здесь разломами от Камской моноклинали, на северо-востоке – от Чёрмоз-ской седловины и Пермского выступа. Восточная граница наиболее контрастно выражена на стыке авлакогена с Кунгурско-Красноуфимским выступом, в районе его восточного склона. Наибольшая глубина погружения Калтасинского авлакогена фиксируется южнее Ножовского и Осинского выступов, где абсолютные отметки поверхности фундамента достигают 10500 м. Рифей-вендские отложения, слагающие нижний

структурный осадочный чехол, представлены известняками, доломитами, аргиллитами, мергелями, алевролитами и песчаниками. Данные отложения характеризуются широким распространением, значительной мощностью, присутствием нефтегазопроявлений и непромышленных залежей нефти на Сивинской, Очерской, Верещагинской и Ла-рионовской структурах у западного борта Ракшинской седловины.

Теоретические предпосылки

На основе закона пространственностратиграфического распределения углеводородов в недрах земной коры, сформулированного А.И. Тимурзиевым в 2006 г., была установлена главная последовательность распределения залежей нефти и газа как по фазовому состоянию, так и по запасам в связи с градиентом амплитуд неотектонических движений (Тимурзиев, 2007). Выявлен верхний предел значения неотектонической активности земной коры, превышение которого приводит к разрушению залежей УВ, а также нижний предел нефтегазоносности, когда тектонический разлом не проникает в осадочный чехол. В последнем случае потенциальные месторождения могут быть приурочены только к кристаллическому фундаменту. И только определенный коридор значений градиента амплитуд неотекто-нических движений обеспечивает условия как образования, так и сохранности залежей УВ. Предложенная геодинамическая модель, отражающая эволюцию нафтидогенеза, позволяет после стадии обучения, т.е. увязки наблюдаемых фактов и выделения определяющих показателей, выйти на прогноз нефтегазоносности локальных участков. Привычное трехмерное пространство, одна из осей которого (z) связана с глубиной, а две другие (х, у) характеризуют геодинами-ческую активность тектонических процессов, причем по времени охватывающую промежуток времени первые млн лет, и потому именуемые неотектоническими, являются теми координатными осями, которые, по крайней мере, не вызывают искр в споре «органиков» и «неоргаников». В работе (Ка-ракин и др., 2003) авторы, рассматривая коровые волноводы, разломную тектонику на большом обширном материале, показали, что большую роль в разломной тектонике кристаллической коры разной по возрасту и типу развития регионов играют нарушения листрической формы. Здесь же авторы констатировали, что на древних платформах характерной глубиной первого волновода является 8–15 км и показали тесную связь распространения волноводов и листрических разломов. Для коровых волноводов характерна развитая трещиноватость и насыщенность флюидами: смесь на водной основе с углеводородами. Листрический разлом представляет собой тектонический разлом с характерной кривизной плоскости смещения. По морфологии это субвертикальнокрутонаклонно ориентированный разлом, сужающийся вниз и выполаживающийся с глубиной к кровле кристаллического фундамента (не всегда), плавно переходящий в волноводы. Предложенная схема рассуждений, включающая главную нафтидную ветвь, хорошо апроксимируется уравнением канонической параболы:

G2 = 2РH, (1) где G – градиент амплитуд неотектониче-ских движений, м/км; Р – параметр параболы; Н – глубина, км (Копылов, Козлов, 2014).

Методология оценки геодинамической активности

Методология оценки геодинамической (неотектонической) активности рассмотрена в работах (Копылов, 2011, 2018). Комплекс исследований включал: подготовку материалов дистанционных съемок, визуальное выделение геоиндикаторов, интерактивное компьютерное структурно-геологическое дешифрирование космических снимков с выделением предполагаемых тектонических нарушений (линеаментов) разных рангов (характеризующих различную глубинность), ландшафтных кольцевых аномалий, отражающих погребенные структуры фундамента и осадочного чехла, автоматизированную обработку данных, разработку критериев, различные виды классификаций, создание локальных баз данных, создание цифровых моделей рельефа, морфонеотектонический, ландшафтно- и линеаментно-геодинами- ческий анализы, сопоставление данных с геофизическими и другими полями и оценку достоверности результатов, создание итоговых карт районирования, оценки и прогноза.

Геодинамические активные зоны (АЗ) представляют собой ограниченные, протяжённые в плане участки земной коры, с концентрацией тектонического напряжения, обусловленного внутренними силами Земли и их активностью на современном этапе неотектонического развития, характеризующиеся пониженной прочностью, повышенной трещиноватостью, проницаемостью и, как следствие, проявлением разрывной тектоники, сейсмичности, подъёмом флюидов и других процессов. Геодинамическими АЗ, как правило, являются мобильные зоны трещинно-разрывных нарушений на границах блоковых структур, узлы пересечения разнонаправленных нарушений, осложняющие неотектонические блоки, внутриблоковые участки сгущения сети нарушений. Критери- ями оценки геодинамической активности являются различные расчетные показатели. Одним их важнейших показателей является плотность разломов, линеаментов и мегатрещин. Ранжирование геодинамической активности по этому показателю проводится по градациям с учетом баллов статистического распределения по их интенсивности (обычно выделяется 6 градаций с учетом среднего арифметического – «x» и стандартного отклонения – «s»): 1 балл < (x-s); 2 балл (x-s) ÷ x; 3 балл х ÷ (x+s); 4 балл (x+s) ÷ (x+2s); 5 балл (x+2s) ÷ (x+3s); 6 балл > (x+3s).

Геодинамическая активность и степень плотности линеаментов, как указано выше, ранжирована на 6 качественных классов. Каждый класс, помимо качественной оценки, характеризуется количественным значением градиента амплитуд неотектонических движений (табл. 1).

Таблица 1. Классификация геодинамической (неотектонической) активности

|

Класс |

Качественная характеристика геодинамической активности (цвет на карте) |

Градиент амплитуд неотектонических движений, G м/км |

|

1 |

Чрезвычайно высокая |

21÷22 |

|

2 |

Очень высокая |

20÷21 |

|

3 |

Высокая |

19÷20 |

|

4 |

Повышенная |

14÷19 |

|

5 |

Средняя |

9.5÷14 |

|

6 |

Низкая |

<9.5 |

Вполне уверенно предполагается, что они отражают соответственно различную степень геодинамической активности (от условно стабильной до условно чрезвычайно высокоактивной). При этом к геодинамическим АЗ относятся участки с очень высокой и чрезвычайно высокой трещиноватостью и в отдельных случаях – участки с высокой трещиноватостью, отличающиеся высокой контрастностью относительно фона.

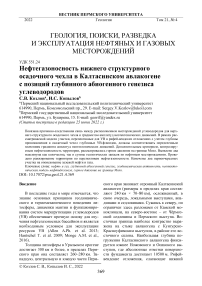

В пределах Пермского края проведена систематизация данных, позволяющих дать оценку геодинамической (неотектонической) активности территории. Установлено 60 гео-динамических АЗ регионального и зонального уровней. Они имеют мозаичное строение и при детализации разбиваются на зоны ло- кальных уровней (рис. 1). Как правило, в их пределах концентрируются ландшафтные кольцевые аномалии (ЛА) разных уровней детальности. Всего в пределах Пермского края установлено более 5 тыс. ЛА (Копылов, 2015).

Неотектоническая модель нафтидогенеза Калтасинского авлакогена

Очень важный и принципиальный вопрос касается отличий в технологии прогнозирования и в методах ГРР для месторождений УВ с выходом на перспективные области глубинной нефти в Пермском крае как по разрезу, так и по площади.

КИЗЕЛ очень высокая

ЮВОИ

ЛЫСЬ

Ji КО Bi

:₽hw высокая

Фоновые участки и их геодинамическая активность

Граница Пермского края

Геодинамическая

(неотектоническая) активность (по результатам аэро космо геологических исследовании и линеаментно- _ геодинамического анализа)

Площадные аномалии и их геодинамическая активное^

чрезвычайно высокая низкая

Геодинамические активные зоны (по чрезвычайно и очень высокой степени плотности линеаментов) и их номер повышенная средняя

Населенные пункты

Гидросеть

Водохранилища

Месторождения нефти и газа

^

Рис. 1. Карта активных геодинамических зон Пермского края

Понятно, что чем больший (до определенных значений) градиент неотектониче-ских движений имеет место быть в некотором районе, тем больший этаж нефтегазоносности может возникнуть, исходя из мощности осадочного чехла и кристаллического фундамента. Для верхней части осадочного чехла наиболее вероятный эволюционный сценарий для месторождений нефти и газа, образованных до четвертичного периода – это разрушение залежей УВ, чем их сохранность, т.к. циклов активизации тектонических подвижек может быть несколько.

Таблица 2. Стратиграфическая приуроченность запасов УВ в зависимости от градиента амплитуд неотектонических движений Калта синского авлакогена (G, м/км)

|

Стратиграфия (индекс) |

Нижний предел нефтегазоносности |

Верхний предел нефтегазоносности |

Главный предел нефтегазоносности |

Примечание |

|

Верхний предел нафтигенеза G > 22 |

Зона рудогенеза |

|||

|

Р |

13,5 |

22 |

19,5 |

Верхний структурный осадочный чехол |

|

С |

13 |

21,5 |

17,6 |

|

|

Д |

12 |

19,5 |

16,3 |

|

|

V |

10 |

18 |

14 |

Нижний структурный осадочный чехол |

|

R |

3÷9 |

5÷17 |

4÷13 |

|

|

PR 2 -AR |

2 |

3 |

2,5 |

Кристаллический фундамент |

|

Нижний предел нафтигенеза G <2 |

Корневая зона ГНВ |

|||

* Р, С, D – фактические значения; V, R, PR 2 -AR – прогнозные значения

Битумы в этой нафтидной ветви находятся ного давления на границе Мохо, согласно на конце цепочки.

В табл. 2 приведены пограничные значения градиента амплитуд неотектонических движений для выявленных и потенциальных месторождений УВ Пермского края Калта-синского авлакогена

Главная нафтидная ветвь стабильного образования и сохранения залежей УВ, по образному сравнению, приведенному выше, выглядит как дерево: корневая зона как начало собственно нафтидного цикла, включающая коровый волновод; стволовая зона – собственно ГНВ, ограниченная листриче-скими разломами, с месторождениями УВ; крона с ветвями (листвой) в виде залежей УВ.

Процесс нефтегазовых инъекций идет снизу вверх. В данных координатах (ось z) приложения действующих сил (причинноследственная связь) и рассматривается представленная модель.

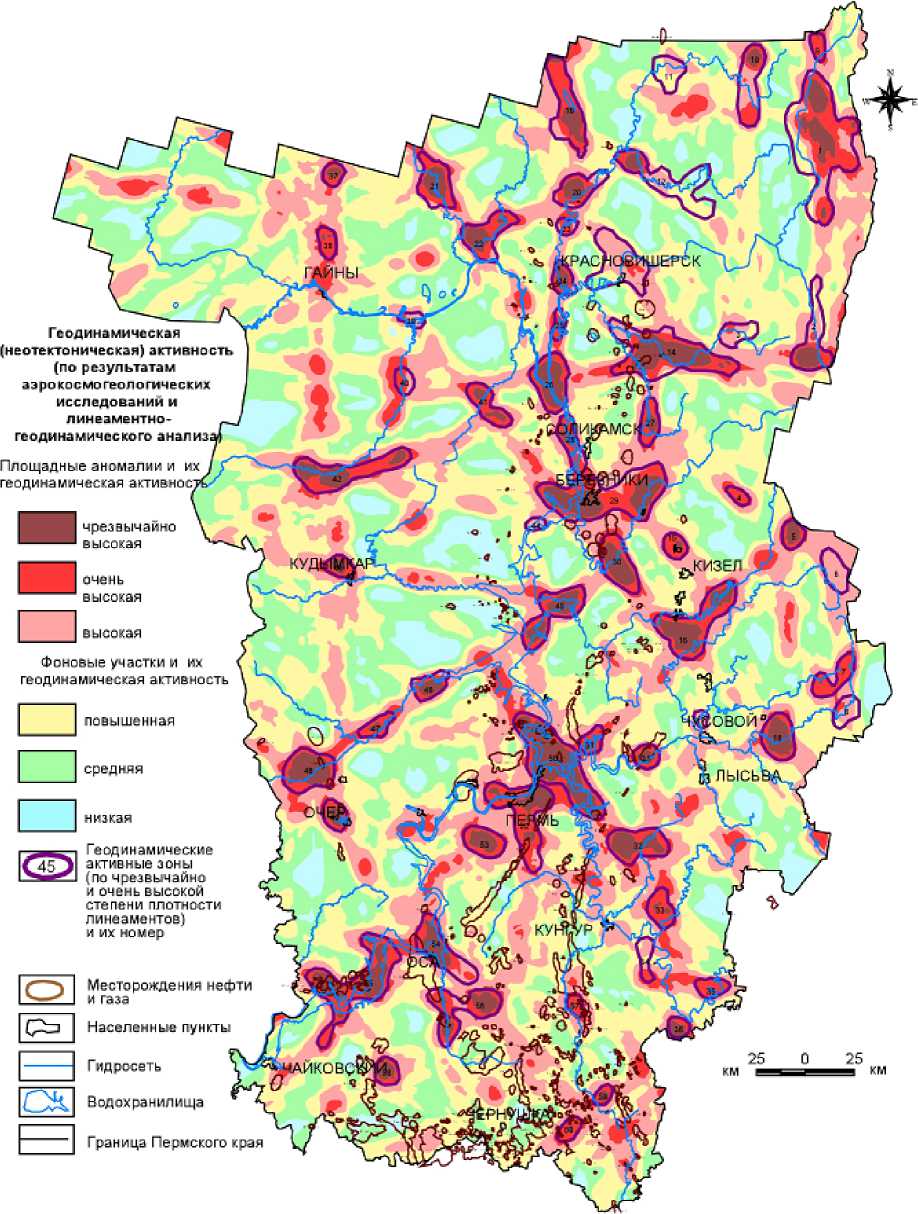

Оценка горного давления на границе Мохо

Для оценки горного давления на границе или поверхности Мохоровичича (сокр. Мохо или «М») были выполнены следующие процедуры. По каждому месторождению Пермского края, а таковых в базу привлечено 236, было рассчитано уникальное значение гор- следующему выражению:

Prop = 2?=i рЛе (2)

где ρ – средние значения плотности осадочных и магматических горных пород, 2300 кг/м3 и 2800 кг/м3 соответственно; h – мощности осадочных и магматических горных пород, м; g – ускорение силы тяжести, 9.81 м/с2.

Исходя из закономерностей строения осадочного бассейна краевого или центрального типа, согласно выражению (2), горное давление от бортов складчатых систем к осевой наиболее погруженной части любого осадочного бассейна с учетом только различия плотностей горных пород уменьшается. И это отличие на границе «М» для зон максимальной концентрации открытых месторождений УВ может составлять 3–5% и более. Т.е. наиболее погруженные зоны осадочного бассейна, используя не геологическую терминологию, являются «слабым звеном» для системы плюм-тектоники и подвержены тектоническим разломам в первую очередь.

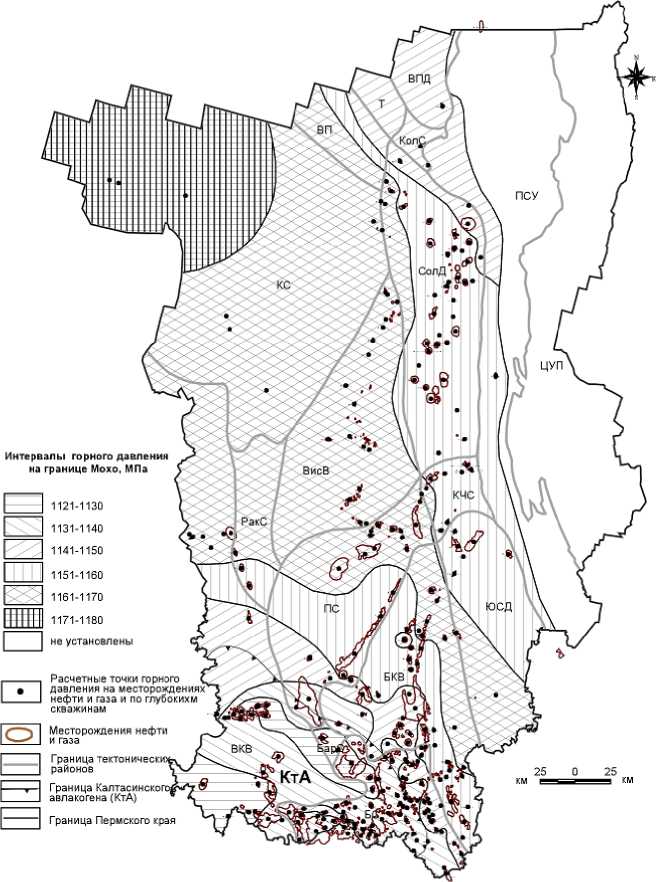

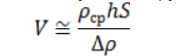

На основании выполненных расчетов была построена карта, отображающая величину горного давления на границе «М» для Пермского края (рис. 2), а также построен график зависимости запасов нефти и газа от интервалов горного давления на границе Мохо (рис. 3). На графике четко выделяется два максимума как количества, так и суммы геологических запасов по нефтяным месторождениям в интервалах горного давления на границе Мохо, равного 1131–1140 и 1151– 1160 МПа. Запасы природного газа идут в противофазе: больше нефти – меньше газа и наоборот.

Некоторые геолого-геофизические данные раздела Мохо в пределах континентальной коры Пермского края

-

1. Академическое понятие рассматривает поверхность Мохо как раздел, отделяющий континентальную (или океаническую) кору, т.е. земную кору, от верхней мантии. Сред-

- няя мощность континентальной коры составляет 40–50 км, океанической – 10 км. Характеризуется скачкообразным увеличением скорости сейсмических волн. Указанный факт объясняется петрологической неоднородностью пород литосферы.

-

2. Природу волноводов (сейсмических границ), обстоятельно описывает Н.И. Павленкова (2013) и связывает их с флюидонасыщенными областями. В литосфере такие слои – волноводы – встречаются часто на глубинах 10–15 км, на уровне границы «М», на глубинах 100 км и более. Данные факты и другие результаты сейсмических исследований показывают, что кора и литосфера обладают слоистой структурой.

Рис. 2. Карта величины горного давления на границе Мохо по месторождениям нефти и газа Пермского края

Рис. 3. График соотношения запасов нефти и газа от интервалов горного давления на границе Мохо по месторождениям Пермского края

-

3. Как замечает Летников Ф.А. (2001): «весьма характерно, что максимальной мощности (более 80 км) зона пониженных скоростей достигает под ЗападноСибирской плитой, и именно эта ее часть характеризуется аномально высокой концентрацией нефти и углеводородных газов. Из полученных данных весьма вероятным следует вывод о неоднократных «импульсах» поступления глубинных флюидов в земную кору и верхнюю мантию, когда каждый из них оставлял протяженные по латерали зоны флюидизированных пород, фиксируемых как зоны пониженных скоростей».

-

4. Глубина залегания границы «М» в платформенной части региона составляет около 42 км. В пределах Предуральского краевого прогиба в восточном направлении идет плавное погружение раздела до 44– 45 км.

-

5. Величина горного давления на границе «М» по нефтегазовым месторождениям находится в интервале значений 1123– 1166 МПа за счет литостатического различия мощностей осадочного чехла и магматических пород.

Слои с пониженной сейсмической скоростью не всегда связаны с петрологической неоднородностью пород литосферы. Наличие в породах флюидов может влиять на резкие изменения скоростей и слоистость верхней мантии.

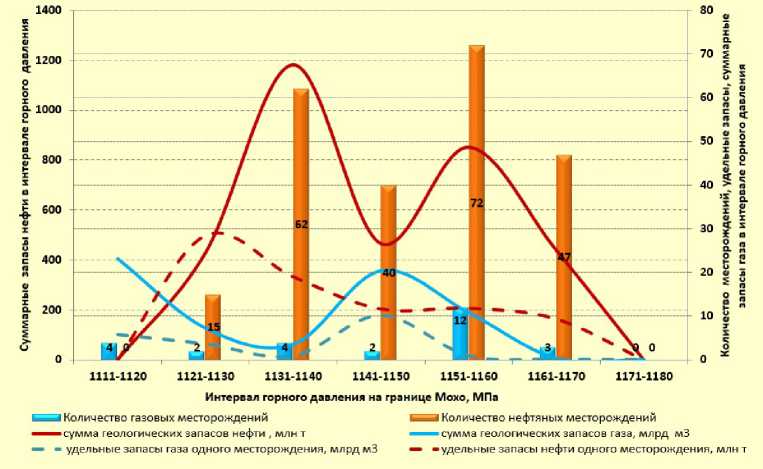

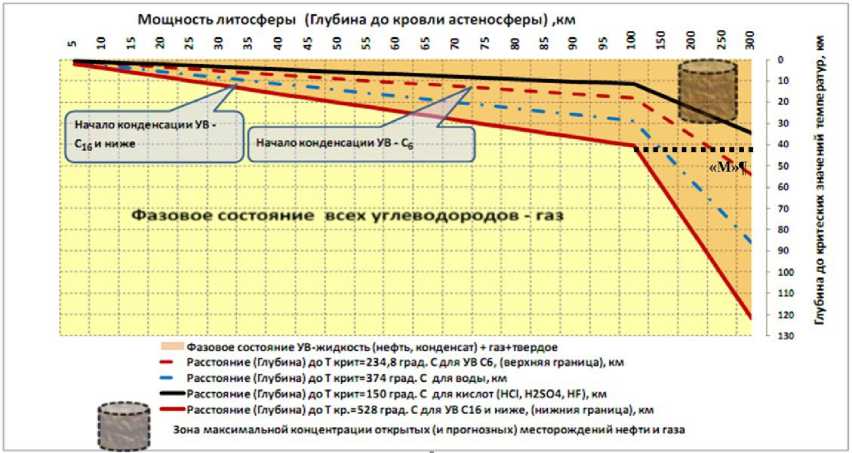

На глубинах 30–50 км, исходя из критических параметров (Ткр), все углеводороды до С 6 включительно приобретают характерные черты нефти как жидкости с растворенными в ней газами (С 1 -С 4 ). Очень важный интервал, где сгенерированные углеводородно-кислотные (HCl, H 2 SO 4 , HF) гидротермальные водные флюиды конденсируются, являясь агрессорами по отношению к вмещающим горным породам, на глубинах 20–30 км. Эти флюиды активно создают вторичную емкость вокруг первичных поровотрещинных зон пород-коллекторов со значительными метасоматическими процессами (рис. 4).

Волновод на любом глубинном уровне представляется нами как природный конденсатор, накапливающий энергию газового (газоводяного) плюма за счет подводимым новым объемом порций флюида с последующей разрядкой флюидов в вышележащий волновод или залежь, т.е. процесс обмена энергией и веществом смежных волноводов порождает глубинный разлом с сейсмическим событием с неким дискретным временным шагом. Перечисленные явления, вероятнее всего, имеют единую природу: они – результат прорыва газожидкостного плюма, набравшего критический объем, который обеспечивает так называемый первичный прорыв, сопровождаемый гидрогазоразры-вом горных пород литосферы.

Рис. 4. Фазовое состояние углеводородов, мощность литосферы и критическе параметры углеводородов на путях миграции

Данный процесс и порождает тектонические процессы, в том числе и катастрофические просадки на различных глубинных уровнях. Таким образом, газовый плюм и есть тот первичный внутренний источник энергии, порождающий различные по силе и вектору подвижки земной коры и созидающий одновременно на своих путях то, что мы потом называем месторождениями углеводородов (Козлов, 2020; Козлов, Копылов, 2019).

Ниже приведено выражение, при котором начинается естественный гидрогазоразрыв горных пород литосферы за счет критического объема вещества, заключенного в газовом плюме:

где (∆ρ = ρср – ρ плюм) разность плотностей поднимающегося газового плюма (ρ плюм =300 кг/м3) с объемом (V) и окружающей геологической средой, т.е. средней плотностью магматических горных пород (ρср), выше границы «М», равной 2800 кг/м3; h – средняя глубина залегания границы «М», равная 42000 м, или мощность литосферы от границы «М»; S – площадь плюма, м2.

В представленной работе используются осредненные данные (плотности земных оболочек с учетом модели однородной упругой среды с заданными свойствами жесткой среды). Понятно, что процедуры осреднения влияют и на расчетные величины (в данном случае – объемы зон генерации), т.е. сегодня можно говорить о полученных количественных оценках (здесь и далее) как приближенных (Козлов, Копылов, 2019). Как показывают расчеты, объем газового плюма, при котором начинается естественный гидрога-зоразрыв с возникновением вертикальной трещины (разлома) в горных породах выше границы «М» с учетом переменной S-площади (при S=100–10000 м2), составляет 4,7–470 млн м3.

Считается, что жидкость по сравнению с газом практически не сжимаема, или, чтобы быть точнее, коэффициент сжимаемости составляет 1:2000 на 1 МПа. Проделав простые вычисления, мы получим значение плотности жидкости (нефти и воды) в коридоре границы «М» 1700–2000 кг/м3, т.е. объем жидкости сжат примерно в 2 раза по сравнению с традиционными глубинами выявленных месторождений УВ. Сделанные расчеты для газа показали, что плотность газовой смеси в интервале глубин 40–300 км может составлять 1775 кг/м3. На глубине «М» плотность газовой смеси резко уменьшается в 5– 6 раз и составляет около 300 кг/м3. Т.е. на границе «М» плотности всех флюидов сближаются и картируют собой верхнюю границу гомогенной водогазовой смеси для холодной ветви дегазации. Выше этой зоны флюиды в земной коре приобретают характерные гетерогенные черты с дифференциацией веществ по плотности (Козлов, 2020).

Интересно отметить, что размерность площади плюма соотносится с размерностью проницаемости в системе СИ (м2). Возможно, площадь плюма порождает «равновеликую проницаемость» тектонического разлома (правильнее говорить о просветности разлома, которая равна произведению длины на раскрытость разлома). Хотя мы помним зависимость, выведенную Е.С. Роммом, что трещинную проницаемость главным образом определяет раскрытость трещин в третьей степени.

Безусловно, возникает вопрос о достаточности исходного количества газового вещества в объеме плюма для генерации нефти. Исходя из закона сохранения масс, который констатирует, что при любых процессах, происходящих в системе тел, ее масса остается постоянной, вытекает следующее (покажем это на конкретном примере). Подстановка значения средней плотности газового плюма в рамках предложенной модели на уровне 300 кг/м3 и его объема на уровне 4,7–470 млн м3 в базовое соотношение ρ= m/v (4)

дает значение массы около 1,4–141 млн т УВ.

Понятно, что данная оценка отражает 100% реализации процесса газ → нефть. На самом деле в природе имеет место процесс с двумя ветвями: газ → нефть и газ → природный газ. Причем созидательная часть (образование собственно месторождений) значительно уступает безвозвратным потерям, таким как дегазация и диссипация УВ, т.е. m1(зона генерации) = m2 (открытые м-я) + m3 (потенциальные м-я) + m4 (потери). В первом приближении выполненные расчеты показывают достаточность исходного вещества для формирования крупных месторождений нефти и газа. Совместное решение уравнений 3 и 4 относительно m при S, равном 1 м2, дает эмпирическое значение массы УВ 0,0136 млн т, т.е. 1 м2 площади плюма «порождает» 13600 т УВ.

Отмечается, что очаги генерации УВ систем увязываются с кольцевыми и эллипсовидными морфоструктурами в земной коре (Копылов, 2015; Копылов, Козлов, 2014), что позволяет спроецировать унаследованность форм от восходящих астеносферных плю-мов, сформированных в зонах генерации первичного углеводородного «бульона» практически до самой дневной поверхности.

Выделение перспективных зон и участков в рифей-вендских отложениях

Участки (зоны), перспективные для УВ в рифей-вендских отложениях Калтасинского авлакогена в рамках рассматриваемой модели с учетом глубины проникновения в осадочный чехол глубинных УВ-флюидов, должны соответствовать следующим критериям:

-

• Градиент амплитуд неотектонических движений должен составлять менее 18 м/км. Причем предел градиента амплитуд для вендских отложений составляет 14 ± 4, для рифейских отложений главный предел градиента амплитуд находится в интервале 4 ÷ 13 м/км. Данный критерий перспектив нефтегазоносности рассматриваемой территории является приоритетным.

-

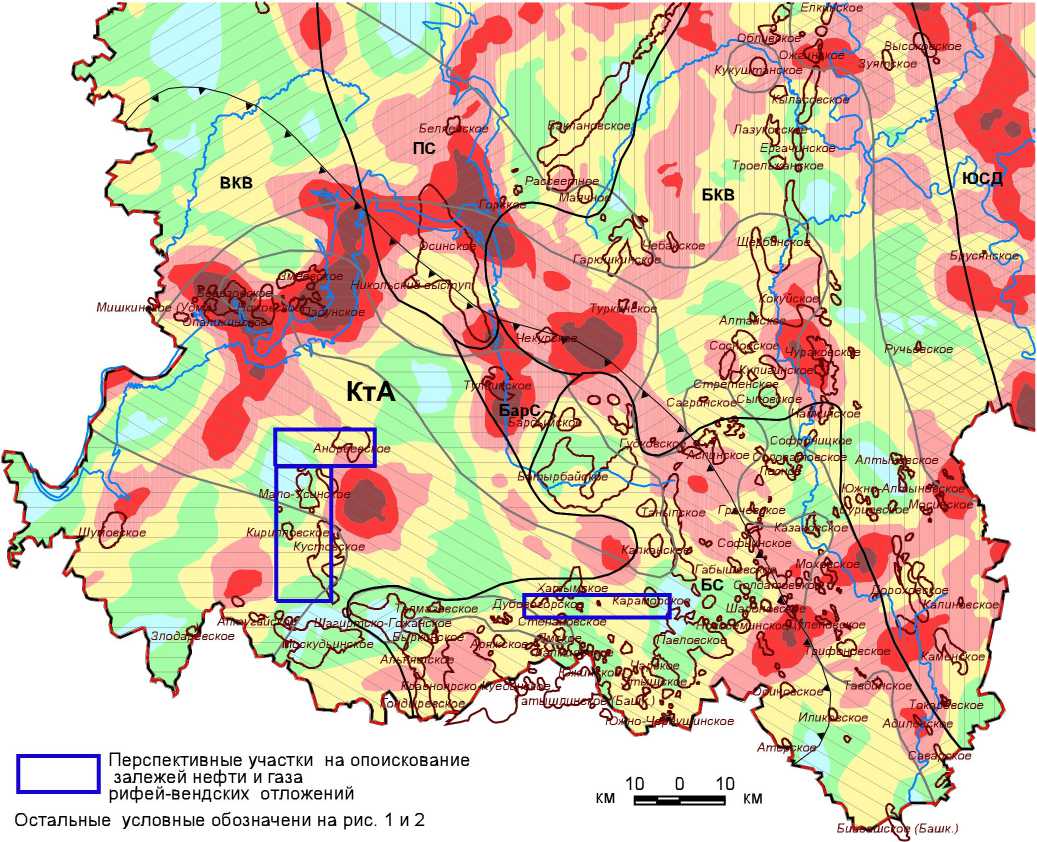

• Перспективные участки не могут тяготеть к выявленным на сегодня месторождениям, где продуктивными являются залежи нефти только в каменноугольных и каменноугольно-пермских отложениях. Данное предположение основывается на том, что количества мигрирующего материнского вещества УВ плюма «хватило» только для этих зон. Таких «безкорневых» месторождений выявлено 53 единицы из 98 месторождений, открытых в настоящее время в пределах Калтасинского авлакогена. На этих месторождениях сосредоточено около 33% суммарных геологических запасов рассматриваемой территории (рис. 5). На карте перспектив (рис. 6) с учетом классификации геоди-намической (неотектонической) активности территории Пермского края (табл. 1, рис. 1) данные зоны относятся к 1, 2 и 3 классам с градиентом амплитуд неотектонических движений более 18 м/км. Данные участки относятся в рамках данной модели к бесперспективным зонам . На карте перспектив данные участки окрашены в оттенки красного цвета.

-

4 Начальные геологические запасы нефти, млн.т

Количество залежей, ед

-

— Среднее горное давление на границе Мохо, МПа

---Количество месторождений, ед

-

— Средний градиент амплитуд неотектонических движений, G м/км

Средние запасы нефти одной залежи, млн.т

Абсолютная отметка кровли фундамента, км

----Линейная (Средний градиент амплитуд неотектонических движений, G м/км)

Рис. 5. Зависимость основных параметров нефтяных месторождений в Калтасинском авлакогене от их приуроченности к стратиграфическим комплексам

Рис. 6. Карта перспектив и первоочередных участков на опоискование залежей нефти и газа рифей-вендских отложений в пределах Калтасинского авлакогена

Участки, тяготеющие к месторождениям, где в настоящее время выявлены смежные залежи в девонских и каменноугольных отложениях, предлагается отнести к зонам с невыясненными перспективами . Таких месторождений на данный момент выявлено 37 единиц с суммарными геологическими запасами около 64% от всех запасов Калтасин-ского авлакогена (рис. 5). На карте перспектив (рис. 6) с учетом классификации геоди-намической (неотектонической) активности территории Пермского края (табл. 1, рис. 1) данные зоны относятся в основном к 4, 5, 6 классам с градиентом амплитуд неотектони-ческих движений менее 18 м/км. На карте перспектив данные участки окрашены в оттенки желто-зелено-голубого цветов.

Участки, тяготеющие к месторождениям, где в настоящее время выявлены залежи только в девонских отложениях, предлагает- ся отнести к перспективным зонам. Таких месторождений выявлено 8 единиц с суммарными геологическими запасами около 3% от всех запасов Калтасинского авлакогена (рис. 5). В качестве первоочередного участка (рис. 6) на опоискование залежей нефти и газа выделена зона (показана синим контуром), расположенная в юго-западной части Кустовской нефтегазоносной области и тяготеющая к Кустовскому, Кирилловскому и Андреевскому месторождениям.

Второй первоочередной участок тяготеет к Дубовогорскому, Караморскому и Ракин-скому месторождениям.

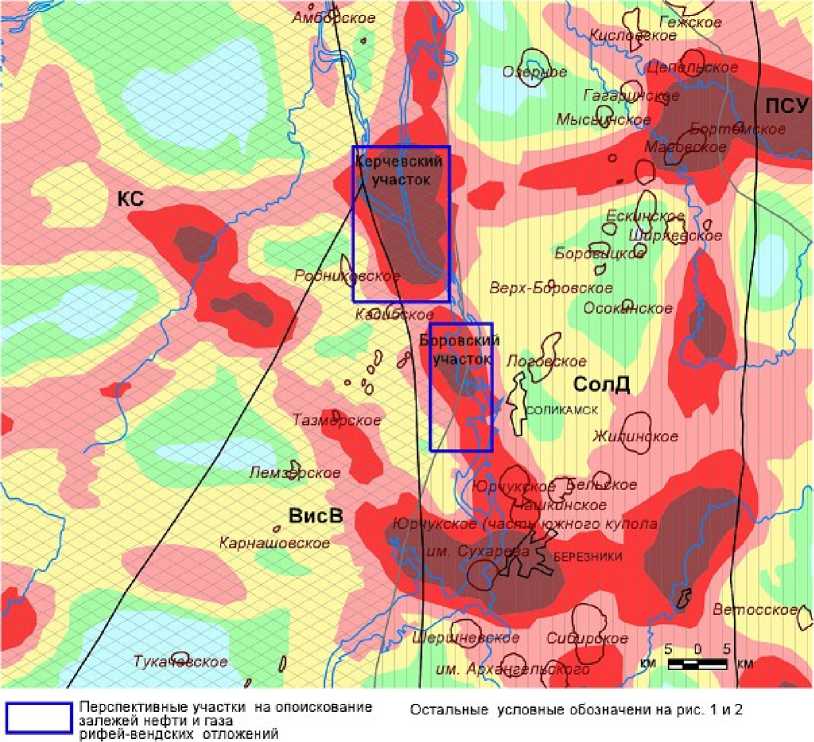

За пределами Калтасинского авлакогена интерес на опоискование нефти и газа в девонских и каменноугольных отложениях представляют два высокоперспективных участка в пределах Соликамской депрессии (рис. 7).

Рис. 7. Карта первоочередных участков на опоискование нефтяных месторождений в пределах Соликамской депрессии в девонских и каменноугольных отложениях

-

1 ) Керчевский участок (междуречье р. Камы и устье р. Вишеры);

-

2 ) Боровской участок (западнее пгт. Боровск).

Для этих участков характерны неотек-тонические условия недавно открытого крупного нефтяного месторождения им. Сухарева.

Основные выводы и предложения в рамках предложенной модели

-

• Если выявленный тектонический разлом в верхнем структурном осадочном чехле характеризуется градиентом амплитуды неотектонических движений более 12÷13,5 м/км, то вероятность его глубинного заложения до корового волновода очень высока. Неотектонические движения, имеющие значение градиента амплитуд неотектониче-ских движений по абсолютной величине более 22 м/км, порождают зону рудогенеза.

-

• С глубиной идет укрупнение запасов УВ, приходящее на одно месторождение с количественным уменьшением месторождений как таковых на единицу площади.

-

• Известное значение градиента амплитуды неотектонических движений позволяет прогнозировать потенциально продуктивные стратиграфические горизонты, привязанные по их глубинности (H=G2/2Р), а также фазовое состояние УВ. Установленные залежи УВ, не попадающие в коридор количественных значений градиента амплитуд главной нафтидной ветви, интерпретируются нами как вторичные залежи УВ, сформировавшиеся на путях оперяющих разломов.

-

• Для однопластовых месторождений c установленной нефтегазоносностью только в девонских отложениях, пространственно расположенных в пределах Калтасинского авлакогена и прилегающих территорий, установлена следующая качественноколичественная закономерность. Значение градиента амплитуд неотектонических движений по абсолютной величине находится в интервале 12÷19.5 м/км с главным пределом нефтегазоносности, равным 16.3 м/км.

-

• Перспективы нефтегазоносности R-V отложений в пределах Калтасинского авлакогена на территории Пермского края в рам-

- ках предложенной модели должны тяготеть в своем максимуме распространения к геоди-намическим активным зонам 4–5–6 классов. Главный предел нефтегазоносности по значению градиента амплитуд неотектониче-ских движений прогнозируется минимальными значениями на уровне 4.0÷14.0 м/км. Выявленная тесная связь градиента амплитуд неотектонических движений (R2=0,916) для нефтяных месторождений от их приуроченности к стратиграфическим комплексам позволяет территорию Калтасинского авлакогена дифференцировать по степени перспектив нефтегазоносности. В качестве первоочередных участков на опоискование залежей нефти и газа выделено два участка, тяготеющих к Кустовскому, Кириловскому и Андреевскому месторождениям. Второй участок тяготеет к Дубовогорскому, Карамор-скому и Ракинскому месторождениям.

-

• Разведанность начальных суммарных ресурсов нефти по Пермскому краю давно перевалила 85% рубеж. Причем эта оценка не включает ресурсы нижнего структурного осадочного чехла. Вопрос: почему к оценке перспектив рифей-венда геологи подходят осторожно? Да потому что дорого и большие риски. Вот одна цитата сторонников теории ОМП нефти: «Решение вопроса промышленной значимости нефтегазоносности рифей-ско-вендских образований по-настоящему возможно лишь тогда, когда верхнедокембрийские толщи станут самостоятельным объектом геологоразведочных работ и глубокого научного изучения». Сегодня оценка перспектив нефтегазоносности Калтасинско-го авлакогена носит, к сожалению, региональный характер.

-

• Известно, что оценка выявленных поисковых объектов для решения целесообразности постановки глубокого бурения основывается на оценке коммерческих запасов, которые должны быть не менее 5–10 млн т. Это примерно равнозначно площади 20– 50 км2 при эффективной мощности пласта 10–30 м. Рекомендованные к рассмотрению перспективные участки для постановки глубокого бурения как минимум соответствуют сделанным оценкам . Выделенные перспективные участки и отнесенные к зонам с невыясненными перспективами в пре-

- делах Калтасинского авлакогена, исходя из закона Н.А. Кудрявцева: «...Если нефть или газ имеются в каком-либо горизонте разреза, то в том или ином количестве они найдутся и во всех нижележащих горизонтах…», требуют до постановки глубокого бурения обязательного проведения сейсмических работ 3D с последующей интерпретацией материалов по методике и алгоритмам, разработанным в ЦГЭ г. Москвы.

-

• Сказанное предопределяет соответствующую последовательность этапов работ и комплексирования методов для обнаружения перспективных зон локализации глубинных очагов и скоплений УВ в верхней части земной коры (Аведисян, Тимурзиев, 2020):

Этап 1. Сбор фондовой информации по глубинному строению изучаемой территории, а также данных по исходным физическим полям, характеризующим неоднородности земной коры и верхней мантии.

Этап 2. Комплексная переобработка и обобщение данных по сети региональных профилей 1-го и 2-го классов; сейсмогеоло-гические построения и реконструкции.

Этап 3. Комплексная обработка и обобщение данных по всем геофизическим сьёмкам, выполненным в пределах сети региональных профилей 1-го и 2-го классов (гравика, магнитка, др.); сводные построения и комплексная интерпретация глубинного строения изучаемой территории.

Этап 4. Площадное изучение территорий на предмет локализации в поле силы тяжести радиально-концентрических систем дислокаций (РКСД) с последующими заверочны-ми мелкомасштабными 2D построениями глубинных томограмм.

Этап 5. Обоснование комплексных сейсмо-гравитационных среднемасштабных геолого-геофизических исследований по результатам анализа выполненных исследований.

Этап 6. Комплексная интерпретация результатов исследований, подготовка баз данных и рекомендаций.

-

• Переход на новую парадигму нефтегазовой геологии на основе теории глубинного абиогенного происхождения нефти и газа предполагает внедрение в практику теоретических основ и методов: картирования

глубинных коровомантийных очагов генерации УВ; выделения каналов локализованной вертикальной миграции и разгрузки УВ из глубинных очагов генерации в осадочный чехол и фундамент НГБ; выявления и подготовки ловушек различного типа на путях вертикальной разгрузки УВ в чехле и фундаменте осадочных бассейнов (переход от антиклинальной к фильтрационной парадигме поисков нефти). И тогда геологические риски сведутся к нулю.

Список литературы Нефтегазоносность нижнего структурного осадочного чехла в Калтасинском авлакогене с позиций глубинного абиогенного генезиса углеводородов

- Аведисян В.И., Тимурзиев А.И. Подготовка перспективных зон на обнаружение глубинных очагов и скоплений УВ в верхней части земной коры на основе комплексной обработки и обобщения сети региональных профилей 1-го и 2-го классов // VIII Кудрявцевские Чтения: матер. Всерос. конф. по глубинному генезису нефти. М.: ЦГЭ. 2020.

- Каракин А.В., Курьянов Ю.А., Павленкова Н.И. Разломы, трещиноватые зоны и волноводы в верхних слоях земной оболочки. М.: Государственный научный центр РФ - ВНИИгеосистем, 2003.

- Козлов С.В. Глубинные корни неорганической парадигмы генезиса углеводородов // VIII Кудрявцевские чтения: матер. Всерос. конф. по глубинному генезису нефти. М.: ЦГЭ. 2020.

- Козлов С.В., Копылов И.С. Закономерностиразмещения уникальных и крупных месторождений нефти и газа в земной коре, нефтегазогенерирующие глубинные зоны образования углеводородов и первичные астеносферные землетрясения как единый планетарный процесс // Вестник Пермского университета. Геология. 2019. Т. 18. № 1. С. 64-72. EDN: SXLQDC

- Копылов И.С. Анализ результатов и перспективы нефтегазопоисковых аэрокосмогеологических исследований Пермского Приуралья // Вестник Пермского университета. Геология. 2015. № 4 (29). С. 70-81. EDN: VBIBMB