Нейроглиальное соотношение в слое клеток грушевидных нейроцитов коры мозжечка после интоксикации свинцом и черепно-мозговой травмы

Автор: Егорова М.В., Шубина О.С.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Медико-биологические науки

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - изучить морфометрические особенности нейронов и глии, их соотношение в слое клеток грушевидных нейроцитов коры полушарий мозжечка головного мозга половозрелых крыс-самцов в норме, после свинцовой интоксикации и черепно-мозговой травмы. Материалы и методы. Для характеристики морфометрического состояния в слое клеток грушевидных нейроцитов коры полушарий мозжечка головного мозга в условиях свинцовой интоксикации и черепно-мозговой травмы определяли содержание нормохромных, гиперхромных, гипохромных и необратимо измененных нейронов. В нейрональной популяции выделяли свободные нейроны и нейроны с сателлитной глией, проводили подсчет количества глиальных клеток, общей и сателлитной глии. Определяли нейроглиальные соотношения как отношения плотности нейронов к плотности общей глии и плотности сателлитной глии, окружающей нейроны. Сателлитными считали глиоциты, находящиеся от тела клетки на расстоянии не более диаметра ее ядра. Определяли нейроглиальный индекс как отношение суммарного числа глиальных клеток к числу нейронов для каждого поля зрения. Результаты. Сравнительный анализ цитологических особенностей нейронов и глии в норме, при интоксикации свинцом и черепно-мозговой травме выявил морфофункциональные изменения слоя клеток грушевидных нейроцитов. В контроле выявлялись нормохромные нейроны, после интоксикации ацетатом свинца преобладали гиперхромные нейроны, а после черепно-мозговой травмы определялись гипохромные клетки и деструктивно измененные клетки-тени. Отмечалось увеличение количества суммарной глии в сочетании с уменьшением глиального расстояния, что является защитно-приспособительной реакцией со стороны нейроглии и отражает поддержание жизнеспособности нейронов. Также происходило возрастание количества сателлитной глии, что указывало на высокую степень функциональной активности нейронов. Реакция нейроглии при интоксикации ацетатом свинца и черепно-мозговой травме носила количественный и качественный характер. Количество глиоцитов и нейроглиальное отношение в экспериментальных группах имело тенденцию к увеличению. Характер структурных изменений глии демонстрировал пластичность нервной ткани при разных экспериментальных воздействиях.

Кора мозжечка, нейрон, слой клеток грушевидных нейронов, клетки пуркинье, ацетат свинца, черепно-мозговая травма, нейроглиальные соотношения

Короткий адрес: https://sciup.org/14113308

IDR: 14113308 | УДК: 577.2(045) | DOI: 10.23648/UMBJ.2017.28.8749

Текст научной статьи Нейроглиальное соотношение в слое клеток грушевидных нейроцитов коры мозжечка после интоксикации свинцом и черепно-мозговой травмы

Введение.*В настоящее время, несмотря на достаточно полное изучение влияния тяжелых металлов и черепно-мозговой травмы на строение и функционирование нервной системы, интерес к этой проблеме продолжает неуклонно возрастать [1–4]. В частности, назрела настоятельная проблема изучения влияния данных патологических процессов на нейроглиальные взаимоотношения в ЦНС, так как величина соотношения между глиальными и нервными клетками отражает динамику развития нервной ткани и может быть использована для оценки уровня морфологи- ческих изменений. Однако среди многочисленных работ этого плана в большинстве своем авторами приводятся лишь данные, касающиеся одного какого-либо компонента системы «нейрон – глия».

Одним из наиболее интересных и загадочных отделов мозга считается мозжечок, функции которого многообразны. Отслеживающийся рост патологии мозжечка и связанные с этим инвалидизация и смертность определяют необходимость дальнейшего углубления исследований этой части мозга [5–7]. Вопрос же об изменениях в системе «нейрон – глия» в мозжечке под воздействием свинца и черепно-мозговой травмы до настоящего времени остается недостаточно освещенным.

Цель исследования. Изучение морфометрических особенностей нейронов и глии, их соотношения в слое клеток грушевидных нейроцитов коры полушарий мозжечка головного мозга половозрелых крыс-самцов в норме, после свинцовой интоксикации и черепно-мозговой травмы.

Материалы и методы. В работе использовали 30 половозрелых белых беспородных крыс-самцов массой 200–250 г. В контрольную группу вошли 10 животных. Опытную группу составили 10 животных, получавших в течение 7 дней перорально ацетат свинца Pb(CH 3 COOH) 2 ×3H 2 O в дозе 45 мг/кг/сут (в пересчете на свинец), и 10 животных, которым наносилась черепно-мозговая травма легкой степени. Черепно-мозговую травму наносили под общей анестезией путем свободного падения груза на голову, которая, как правило, фиксировалась. Масса груза составляла 50 г, высота падения – 100 см. Отсутствие необходимости выполнять трефина-цию черепа и непродолжительность подготовки животного к нанесению травмы делали эту модель простой и удобной. Животные забивались путем декапитации под наркозом эфира с хлороформом (1:1) с соблюдением директивы Европейского парламента от 22.09.2010 № 2010/63/EU «О защите животных, используемых для научных целей».

Материалом для исследования служили участки коры полушарий мозжечка головного мозга крыс. Для получения материала с черепа ножницами срезали кожно-мышечные покровы, обнажая костную ткань. Из черепной коробки мозжечок доставали путем отделения височной, теменной, лобной, затылочной, носовой, слезной, клиновидной и других костей с последующим рассечением твердой и мягкой мозговых оболочек анатомическими ножницами [8–9].

Для гистологического исследования мозжечок фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина, подвергали промывке в проточной воде, обезвоживанию путем помещения исследуемого материала в спирты возрастающей концентрации и заливали в парафин по общепринятой методике. Изготавливали фронтальные срезы толщиной 5–7 мкм. Срезы помещали на предметные стекла и окрашивали крезиловым фиолетовым по Нисслю. Изучали 20 срезов коры полушарий мозжечка головного мозга белых крыс-самцов в норме, 20 срезов – при воздействии ацетата свинца и 20 срезов – при черепно-мозговой травме. На каждом срезе проводили цитоархитектоническую дифференцировку коры полушарий мозжечка в соответствии с его характеристикой. С помощью цифрового микроскопа Axio Imager.M2 (ZEISS, Япония) с программным обеспечением для анализа изображений AxioVision SE64 Rel. 4.8.3 и ZEN 2011 определяли содержание нормохромных, гиперхромных, гипохромных и необратимо измененных нейронов (сморщенные и клетки-тени). В нейрональной популяции выделяли свободные нейроны и нейроны с сателлитной глией, проводили подсчет количества глиальных клеток, общей и сателлитной глии. Далее определяли нейроглиальные соотношения как отношения плотности нейронов к плотности общей глии и плотности сателлитной глии, окружающей нейроны. При измерении плотности клеток учитывали только клетки с наличием профиля ядра и ядрышка, а также основные принципы дифференцировки нейронов и глиоцитов. Сателлитными считали глиоциты, находящиеся от тела клетки на расстоянии не более диаметра ее ядра. Определяли нейроглиальный индекс как отношение суммарного числа глиальных клеток к числу нейронов для каждого поля зрения.

Фотосъемку препаратов производили при помощи цифрового микроскопа Axio Imager.M2 (ZEISS, Япония) с программным обеспечением для анализа изображений AxioVision SE64 Rel. 4.8.3 и ZEN 2011 [1].

Для статистической обработки полученных результатов применяли параметрический критерий t Стьюдента. Распределения исследуемых показателей удовлетворяли двум обязательным условиям применения критерия t Стьюдента: нормальность распределения в обеих группах сравнения и равенство двух генеральных дисперсий в группах сравнения. Статистическую обработку результатов исследования проводили по S. Hanz с вычислением (x±s x ), где x – среднее арифметическое, s x – среднее квадратическое отклонение, при помощи программы Microsoft Exсel. При оценке статистических гипотез принимали уровень значимости p<0,05 [10–16].

Результаты и обсуждение. Слой клеток грушевидных нейроцитов представлен клетками Пуркинье. Они являются основными нейрональными элементами, обеспечивающими функционирование мозжечка. Проведенные исследования показали, что в контроле клетки Пуркинье расположены в один ряд непосредственно под молекулярным слоем.

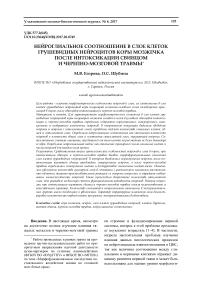

Клетки отдалены друг от друга примерно на одинаковое расстояние, ориентированы вертикально по отношению к поверхности коры мозжечка (рис. 1). Из форм морфологической изменчивости нейронов в зависимости от степени хромофилии их цитоплазмы были представлены нормохромные клетки. Они отличались четкими контурами ядра и перикариона. Ядра светлые, округлые, содержали базофильное ядрышко сферической формы, располагались в центре. Их структурнофункциональная организация соответствовала классическому представлению о строении нейронов. Этот тип клеток отражает состояние покоя. В слое клеток грушевидных ней-роцитов были идентифицированы глиальные клетки – олигодендроциты и астроциты, которые встречались как в межнейрональном пространстве, так и на поверхности нейронов, формируя сателлитную глию. Олигодендроциты имели гиперхромные ядра округлой формы, а астроциты – крупные и светлые ядра в цитоплазме. Плотность свободных клеток Пуркинье в контрольной группе составляла 171,68±8,58 мкм2, нейронов с сателлитной глией – 149,62±7,48 мкм2, свободная глия в 1 мкм2 была равна 219,83±10,99. Нейроглиальный индекс составил 2,15±0,11 (табл. 1).

Рис. 1. Слой клеток грушевидных нейроцитов коры полушарий мозжечка головного мозга белых крыс: 1 – клетки Пуркинье, 2 – олигодендроциты, 3 – астроциты.

Окраска крезиловым фиолетовым по Нисслю. Об. 100 × ок. 10

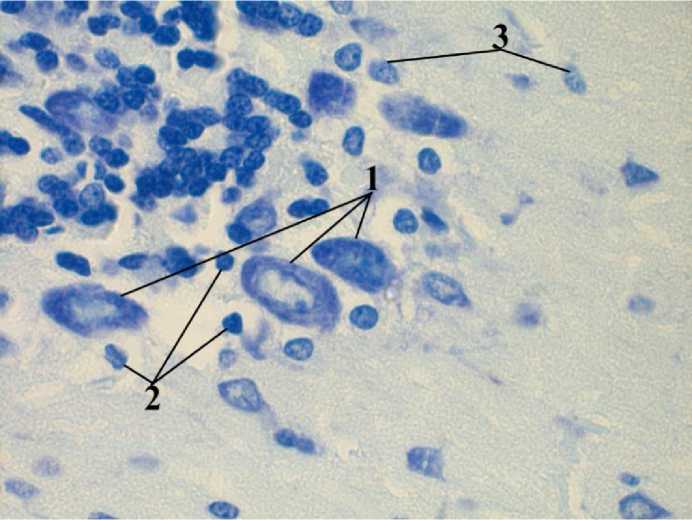

После интоксикации ацетатом свинца отмечалось неравномерное распределение клеток Пуркинье с эктопией в зернистый слой. Преобладали гиперхромные нервные клетки с повышенным содержанием в цитоплазме хроматофильного вещества. Иногда их ядра имели неровные границы, наблюдались очаги хроматолиза. Ядра окрашивались светлее из-за наличия эухроматина. Ядрышки крупные, занимали центральное положение, среди них выделялись умеренно гиперхром-ные, находившиеся, вероятно, в состоянии активного синтеза или запасания белковых веществ. Плотность нейроглиоцитов по сравнению с контрольной группой возросла преимущественно за счет олигодендроцитов, располагающихся в виде небольших клееточных групп вблизи измененных нервных клеток (рис. 2). Плотность клеток Пуркинье уменьшилась на 20 % и составила 137,34±6,87 мкм2. Число нейронов с сателлитной глией по сравнению с контролем увеличилось на 38 %, общее количество глиальных клеток возросло в 2 раза. Нейроглиальный индекс составил 3,88±0,19 (табл. 1).

Рис. 2. Слой клеток грушевидных нейроцитов коры полушарий мозжечка головного мозга белых крыс после интоксикации свинцом:

1 - клетки Пуркинье, 2 - олигодендроциты.

Окраска крезиловым фиолетовым по Нисслю. Об. 100 х ок. 10

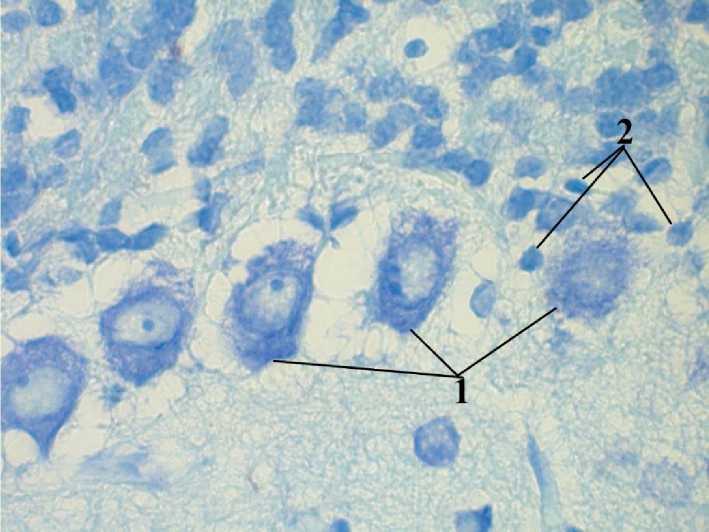

При исследовании слоя клеток грушевидных нейроцитов после черепно-мозговой травмы отмечались существенные изменения в морфологии нейрона. Контур перикарионов был нечетким, принимал вытянутую овальную форму, ядро и цитоплазма имели трудноразличимые границы. Вокруг нейронов были видны участки просветления. Выявлялись гипохромные нейроны, указывающие на то, что эти клетки долгое время находились на пике функциональной активности, а на момент исследования в них произошло ис- тощение компенсаторных механизмов и, соответственно, снижение активности. Также встречались отдельные гиперхромные клетки, которые характеризовались нечеткими очертаниями ядра. После перенесенной травмы отмечалось распространение признаков некроза среди клеток Пуркинье, что подтверждало формирование симптомов повреждения и дисфункцию мозжечка после экспериментальной травмы. Определялись клетки в пограничном состоянии - клетки-тени, т.е. деструктивно измененные нейроны. Они характеризовались глубоким разряжением цитоплазмы, отсутствием ядра и ядрышка. К ним также относились фрагменты нервных клеток, которые сложно, а иногда и невозможно отличить от распавшихся клеток (рис. 3). При черепно-мозговой травме плотность клеток Пуркинье уменьшилась на 15 % и составила 145,93±7,29 мкм2. Число нейро- нов с сателлитной глией увеличилось по сравнению с контролем на 16 %. В основном нейрон контактировал с одним глиоцитом, реже - с двумя-тремя. Общее количество глиальных клеток после черепно-мозговой травмы превышало контроль в 1,5 раза. Нейроглиальный индекс составлял 3,08±0,15 (табл. 1).

Рис. 3. Слой клеток грушевидных нейроцитов коры полушарий мозжечка головного мозга белых крыс после черепно-мозговой травмы: 1 - клетки Пуркинье, 2 - клетки-тени.

Окраска крезиловым фиолетовым по Нисслю. Об. 100 х ок. 10

Таблица 1

Показатели нейроглиальных взаимоотношений в слое клеток грушевидных нейроцитов в норме, при интоксикации свинцом и черепно-мозговой травме

|

Группа животных |

Нейроны в 1 мкм2 |

Свободная глия в 1 мкм2 (% от общей глии) |

Нейроглиальный индекс |

|

|

свободные |

с сателлитной глией |

|||

|

Контроль |

171,68±8,58 |

149,62±7,48 |

219,83±10,99 |

2,15±0,11 |

|

Ацетат свинца |

137,34±6,87* |

92,76±4,64* |

439,66±21,98* |

3,88±0,19 |

|

Черепно-мозговая травма |

145,93±7,29* |

119,69±5,98* |

329,75±16,49* |

3,08±0,15 |

Примечание. * - достоверные различия по сравнению с контролем (р<0,05).

Заключение. Проведенные исследования позволили изучить морфометрические особенности нейронов и глии в слое клеток грушевидных нейроцитов коры полушарий мозжечка головного мозга половозрелых крыс- самцов в норме, после свинцовой интоксикации и черепно-мозговой травмы.

Сравнительный анализ цитологических особенностей нейронов и глии в норме, при интоксикации свинцом и черепно-мозговой травме выявил морфофункциональные изменения слоя клеток грушевидных нейроцитов. В контрольной группе выявлялись нормохромные нейроны, после интоксикации ацетатом свинца преобладали гиперхромные нейроны, а после черепно-мозговой травмы определялись гипохромные клетки и деструктивно измененные клетки-тени. Увеличение количества суммарной глии в сочетании с уменьшением глиального расстояния является защитно-приспособительной реакцией со стороны нейроглии и отражает поддержание жизнеспособности оставшихся нейронов.

Вместе с тем происходило возрастание количества сателлитной глии, что указывало на высокую степень функциональной активности нейронов. Реакция нейроглии при интоксикации ацетатом свинца и черепно-мозговой травме носила количественный и качественный характер. Количество глиоцитов и, как следствие, нейроглиальное отношение в обеих экспериментальных группах имело тенденцию к увеличению. Характер структурных изменений глии демонстрировал высокую пластичность нервной ткани при разных экспериментальных воздействиях.

Список литературы Нейроглиальное соотношение в слое клеток грушевидных нейроцитов коры мозжечка после интоксикации свинцом и черепно-мозговой травмы

- Лобанов С.А., Емелёва Т.Ф., Данилов А.В. Мозжечок и внешние факторы. Медицинский вестник Башкортостана. 2006; 1: 75-77.

- Степаненко А.Ю. Динамика возрастных изменений макроанатомических показателей мозжечка человека. Свiт медицини та бiологii. 2011; 2: 47-49.

- Шубина О.С., Малкина О.Н., Тимошкина О.И. Влияние свинца на нейроны головного мозга белых крыс. Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях (биология, экология и химия): материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции. 28 марта 2014 г. Саранск; 2014: 37-39.

- Lu M.H., Tang N., Ali S.F. Effects of single injection of methylazoxymethanol at postnatal day one on cell proliferation in different brain regions of male rats. Neurotoxicology. 2000; 21 (6): 1145-1151.

- Дуденкова Н.А., Шубина О.С. Цитологическая оценка репродуктивной способности семенников самцов белых крыс после воздействия ацетата свинца. Современная биология: актуальные вопросы: материалы V Международной научно-практической конференции. 13-14 февраля 2015 г. Санкт-Петербург; 2015: 53-56.

- Малиновская Н.В. Морфогистохимические характеристики системы «нейрон -глия -капилляр» и липидная пероксидация в базальных ядрах мозга человека при старении: автореф. дис. … канд. биол. наук. Москва; 2003. 34.

- Данилов А.В. Структурно-функциональные особенности мозжечка крыс при действии алкоголя и физической нагрузки: дис. … канд. биол. наук. Уфа; 2009. 173.

- Рыжавский Б.Я., Васильева Е.В., Соколова Т.В. Морфологические особенности мозжечка потомства крыс-самок, подвергнутых перед беременностью длительному эмоциональному стрессу. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2003; 2: 235-238.

- Углов Б.А., Котельников Г.П., Углова М.В. Статистический анализ и математическое моделирование в медико-биологических исследованиях. Самара: Самарский Дом печати; 1994. 67.

- Шубина О.С., Мельникова Н.А., Грызлова Л.В., Киреева Ю.В. Влияние свинца на пренатальное и постнатальное развитие организма: коллективная монография. Саранск: Мордов. гос. пед. ин-т; 2012. 118.

- Цехмистренко Т.А. Сравнительная характеристика развития филогенетически отличающихся зон коры мозжечка человека в постнатальном онтогенезе. Новые исследования. 2012; 2 (31): 63-69.

- Белошицкий В.В. Принципы моделирования черепно-мозговой травмы в эксперименте. Украинский нейрохирургический журнал. 2008; 4: 9-15.

- Макаров А.Ю. Последствия ЧМТ и их классификация. Неврологический журнал. 2001; 2: 38-42.

- Gaetz M. The neurophysiology of brain injury. Clin. Neurophysiol. 2004; 115 (1): 4-18.

- Maas A.I.R., Stocchetti N., Bullock R. Moderate and severe traumatic brain injury in adults. Lancet Neurol. 2008; 7: 728-741.

- Рыжавский Б.Я., Лебедько О.А., Белолюбская Д.С. Отдаленные последствия пренатального воздействия свинца на развитие головного мозга крыс. Морфология. 2007; 1: 27-30.