Нейронные синцитии в энтеральной нервной системе Felis catus

Автор: Марков Игорь Иванович, Маркова Валерия Игоревна, Сотников Олег Семенович, Бабаева Рамиля Эмиль Кызы, Лукашин Владислав Григорьевич

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.30, 2022 года.

Бесплатный доступ

Синцитиальные связи между нейритами с помощью электронной микроскопии обнаружены в нервной системе кошек, молодых свиней, а также в культуре ганглиев моллюска. Была установлена возможность выявления нервных синцитиев с помощью метода компьютерного демаскирования арборизаций межнейронных связей в нервной ткани головного мозга, однако для изучения энтеральной нервной системы этот метод не использовался. Цель исследования - анализ подслизистого и межмышечного вегетативных нервных сплетений кишечника домашней кошки Felis catus методом компьютерного демаскирования. Материалом для исследований послужили препараты тонкого и толстого кишечника. Все манипуляции с животными проведены с соблюдением Директивы 2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского Союза по охране животных, используемых в научных целях. Эксперименты проведены на половозрелых беспородных кошках (n=45). Для получения препаратов сосуды кишечника экспериментальных животных последовательно перфузировали растворами гидроокиси бария, затем азотнокислого серебра и гидрохинона. После перфузии проводился забор препаратов кишечника и их фиксация. Полученные гистологические препараты (в том числе и ультрамикроскопические) исследованы методом демаскирования снижения разрешения цифровых изображений. В результате исследования впервые выявлены многочисленные дистантные синцитиальные анастомозы, соединяющие тела нейроцитов всех типов клеток Догеля, установлены их свойства. Описаны распространенные множественные морфологические одно- и поливалентные кольцевые синцитиальные структуры. Их предполагаемая функции - встречное направление электрического и аксоплазменного токов. Прижизненной особенностью рефлекторного синцитиального аппарата энтеральной нервной системы является формирование многоэтажных замкнутых петлевидных контактов нервных волокон и клеток II типа Догеля с выраженными локальными и диффузными рецепторными ветвлениями. Таким образом, характерной особенностью энтеральной нервной системы является наличие многоклеточных связей нейроцитов в виде сети дистантных синцитиальных анастомозов. Эти анастомозы являются реальным доказательством ретикулярного принципа структурной организации вегетативных сплетений энтеральной нервной системы и ретикулярной концепции в целом.

Нейронный синцитий, клетки догеля ii типа, энтеральная нервная система, кишечник, кошка

Короткий адрес: https://sciup.org/143178619

IDR: 143178619

Текст научной статьи Нейронные синцитии в энтеральной нервной системе Felis catus

Введение. «Если межклеточные нейрофибриллярные анастомозы…, мостики слияния… могут быть легко доказаны, они будут более серьезным возражением против теории нейрона (Ramon y Cajal, 1959, p. 133)», (цит. по [1]). Нейрональные синцитии являются обычными клеточными структурами, как и предполагается по закону Теодора Шванна [1]. Поэтому возник вопрос о возможности формирования синцитиальных межнейрональных перфорацией и в энтеральной нервной системе или так называемом «энтеральном мозге», обладающим более 200 миллионами нейронов, что значительно больше, чем в спинном мозге [2]. В современной нейро-морфологической литературе интеграция в нервной системе ограничивается исследованием химических и электрических синапсов. Наличие синцитиальной связи нейронной теорией обычно не предполагается. Однако, исследование цитоплазматических контактов в нервной системе чрезвычайно важно, так как синцитии, подобно щелевым контактам, так же элек-тропроницаемы, но при нулевом сопротивлении. Без синаптической задержки они проводят электричество в обе стороны после перфорации и обладают свободной проницаемостью мембран для крупных молекул и даже при слиянии смежных нервных клеток [3]. В работе с вегетативными нейронами энтеральной нервной системы мы, естественно, не можем касаться подробностей организации всей вегетативной нервной системы, анатомия и физиология которой изложены в трудах Лаврентьева [4], Ленглея [5], Хауликэ [6]. Однако, следует отметить, что о некоторых ее особенностях, касающихся предполагаемых синцитиальных свойств, в них все же упоминается. В интраплазматическом положении концевых веточек подошвы рецепторов кишечника в специальных рецепторных синцитиях глиальных клеток был уверен Лаврентьев [7]. Cинцитиальные межнейрональные связи, вероятнее всего, являются основой как антидромной им-пульсации возбуждения Соковнина [8], так и аксон-рефлекса Ленглея [5]. О кольцевых нервных аппаратах писали Соловьева [9] и Милохин [10], но об их синцитиальной природе авторы не подозревали. Вообще, в современной неврологии данные о межнейрональных синцитиях практически отсутствуют, как это и предполагает нейронная теория. Однако, нами, с помощью электронной микроскопии, естественные синцитиальные перфорации между нейритами были неоднократно обнаружены в интрамуральной нервной системе кошек, молодых свиней, а также в культуре ганглиев моллюска Lymnaca Stagnalis [11]. Нами установлено, что короткие волоконные нейронные комиссуры на самом деле являются дистантными синцитиальными анастомозами (далее – ДСА), содержащими полужидкий сократимый гель аксоплазмы, постоянно перемещающийся в противоположные стороны через два смежных удаленных синцития. Совершенно неожиданно для нас, на многочисленных иллюстрациях путаницы сложных арборизаций в монографиях Ramon y Cajal [12-13] с помощью метода компьютерного демаскирования была выявлена масса дву- и многоклеточных ДСА [14]. Это прямые доказательства реальности ретикулярной концепции Golgi в нервной системе [15]. Однако для того, чтобы доказать всеобщую реальность распространения синцитиев, мы считали необходимым исследовать нервные сплетения также и в энтеральной нервной системе.

Цель исследования : анализ подслизистого и межмышечного вегетативных нервных сплетений кишечника домашней кошки Felis catus методом компьютерного демаскирования для доказательства наличия синцитиальных связей нейроцитов в кишечнике.

Материалы и методы исследования. Для электронно-микроскопического исследования фрагменты различных отделов кишечника фиксировали в течение 1 часа в 2,5%-ном растворе глютарового альдегида (Acros Organics, США), затем в 1%-ном растворе охлажденной OsO4 (Sigma – Aldrich, Германия). После дегидратации ткань заливали в смесь аралдитов (Sigma). Срезы готовили на ультратоме LKB-5 (Швеция) и окрашивали по Рейнольдсу. Просмотр и фотосъемку проводили на электронном микроскопе при напряжении 80 кВ.

«РЕАВИЗ» и Института физиологии имени И.П. Павлова РАН.

Для интерпретации цифровых изображений, полученных с препаратов, устранения множественных ветвлений нейритов, маскирующих сложность структурной организации нейрональных арбо-ризаций (что, по мнению авторов, является главной причиной маскирования искомых нервных структур и поводом для дискуссии между сторонниками нейронной и ретикулярной теорий), использовали цифровой метод упрощения импрегнационной картины для демаскировки ее мелких и мельчайших деталей. Для этого, с помощью соответствующих программных инструментов усиливали контраст изображений и, таким образом, снижали их разрешение. В результате получали цифровые изображения только крупных и контрастных аргентофильных волокон, контактирующих с телами нейронов и между собой, которые являются нервными мостиками и синцитиальными контактами.

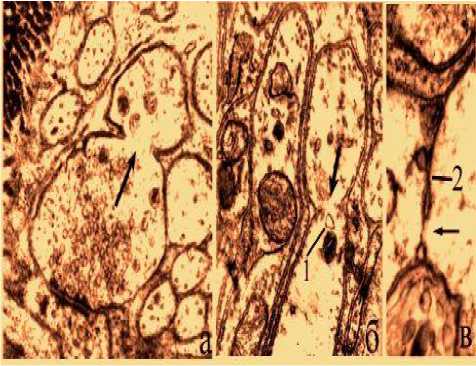

Результаты исследования и обсуждение. Исследования препаратов кишечника выявило в них несколько вариантов типичных межмембранных цитоплазматических синцитиев. Они обычно обнаруживаются на поперечных срезах в виде перфораций, ограниченных адгезированными парами мембран. Это свидетельствует об их возникновении на основе щелевых и плотных контактов (рис. 1).

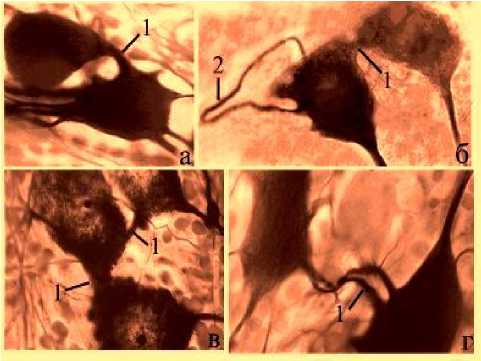

На основании изучения этих препаратов легко представить, что синцитиальным перфорациям предшествует превращение двухслойных контактирующих ак-солемм в слившиеся тонкие мембраны (щелевые и плотные контакты) с признаками их превращения в синцитий. Во всех отделах кишечника широкое распространение имеют соединительные толстые межнейронные мостики, которые называют дистантными парными синцитиальными анастомозами. Они нередко встречаются в микроганглиях кишечных сплетений, и хорошо заметны, так как часто являются широкими, короткими и утолщенными (рис. 2).

Ранее нами было показано, что в культуре ткани эти расширения живых подвижных нейронов могут, сближаясь,

Рис. 1. Cинцитиальные перфорации в межмышечном нервном сплетении тонкой кишки. Обозначения: а – крупный межволоконный синцитий; б – признаки формирующейся синцитиальной перфорации; в – разрушение мембранных контактов перед формированием перфорации; 1 – липидная вакуоль, остаток разрушенного плотного контакта би-липидной мембраны; 2 – билипидная мембрана перед формированием синцития; стрелки – структурные этапы формирующихся и сформированных синцитиев. Электронные микрофото. Ув.: а, б – х35000, в – х45000.

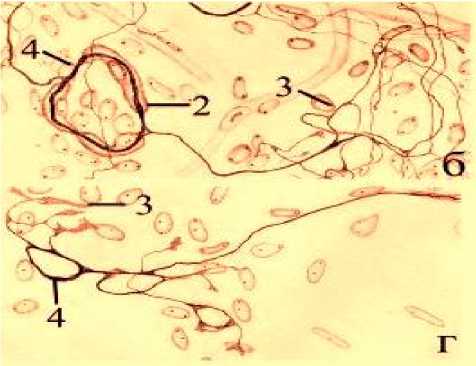

Рис. 2. Крупные, короткие синцитиальные анастомозы. Обозначения: а – межмышечное нервное сплетение толстой кишки кошки; б – подслизистое нервное сплетение тонкой кишки кошки; в – межмышечное нервное сплетение тонкой кишки кошки; г – межмежмышечное нервное сплетение толстой кишки кошки; 1 – ДСА; 2 – синцитиальная аутопетля. Окр.: универсальным методом импрегнации. Ув.: х400.

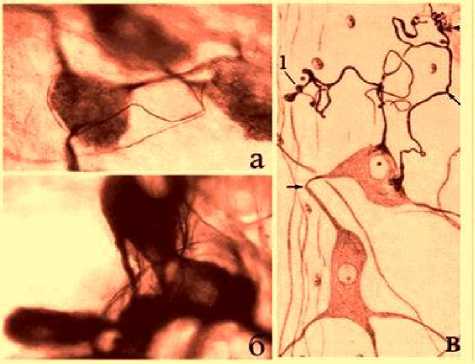

Рис. 3. Связи нескольких клеток ДСА клеток II типа Догеля в подслизистом нервном сплетении толстой кишки кошки. Обозначения: а – синцитиальная связь трех последовательно синцитиально объединенных нейрона; в – рецепторные клетки Догеля II типа с тканевым рецептором; 1 – тканевый рецептор; стрелки – ДСА, связывающие соседние нейроны; Окр.: а, б – универсальный метод импрегнации; в – по Бильшовскому–Гросс. Ув.: х400.

сливаться в крупные двуядерные клетки. Такие дикарионы часто встречаются также в препаратах кишечника. Их ДСА могут удлиняться и достигать удаленных нервных клеток (рис. 3). При этом диаметр ДСА уменьшается и у них появляются дополнительные ветви. Эти структуры существенно усложняют характер всего нервного сплетения, но не изменяют принципа удаленной межнейронной электрической и гуморальной связи. Резко расширенные короткие синцитиальные анастомозы и даже тела нейронов в нервных сплетениях кишечника могут контактировать друг с другом и даже сливаться [3, 14]. Иногда нейроны сплетений имеют по три и более синцитиальных анастомозов или аутопетель. Так, от одиночного чувствительного нейрона может отходить не один, а два дендрита, образующих одиночный рецепторный кустик (рис. 3-в). В то же время у смежного нейрона, находящегося с ним в удаленной цитоплазматической синцитиальной связи, сенсорные терминали могут отсутствовать.

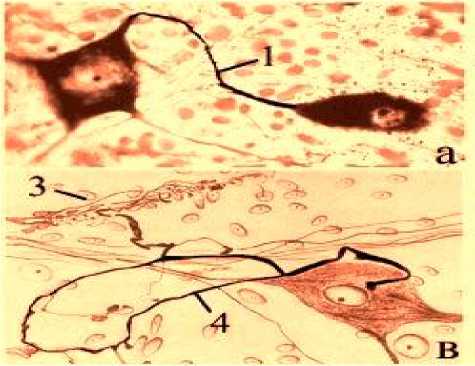

Рис. 4. Петлеобразные и кольцевые дистантные анастомозы клеток II типа Догеля в подслизистом нервном сплетении толстой кишки кошки. Обозначения: а – удлиненный межнейрональный анастомоз с двумя парными синцитиями; б – кольцевой синцитий с фрагментами миелиновой оболочки и тканевым рецептором; в – кольцевой аутоанастомоз с двумя нейрональными синцитиями и тканевым рецептором; г – кольцевые синцитиальные анастомозы в области тканевого рецептора; 1 – анастомоз между двумя нейронами, двумя смежными синцитиями; 2 – миелиновая оболочка; 3 – рецептор; 4 – дистантные кольцевидные синцитиальные анастомозы. Окр.: а – универсальный метод импрегнации; б-г по Бильшовскому–Гросс. Ув.: х400.

Для «энтерального мозга» множественные волоконные удаленные замкнутые петли и кольцевые анастомозы оказались наиболее важными (рис. 4). Скорее всего, это одна из структурных особенностей его нервных сетей. У клеток Догеля II типа нейриты образуют кустиковидные и обширные распространенные рецепторы, дополнительно подтверждая сенсорную природу этих клеток. Кольцевые анастомозы, меняя форму и диаметры отростков, также могут обладать фрагментами миелиновой оболочки (рис. 4-б). Возможно, что у птиц эта форма структур встречаются чаще. Однако, по нашему мнению, кольцевые синцитиальные анастомозы формируются у всех животных и, особенно, в терминальных отделах сенсорных нейронов, то есть в области рецепторов, где особенно увеличена степень арборизаций, извилистости нейритов и частоты ретроградного изменения направления тока их аксоплазмы (рис. 4-г). Таким образом, ДСК встречаются в «энтеральном мозге» чаще, чем в головном мозге. Их особенность состоит в том, что они представляют собой цитоплазматические анастомозы с несколькими последовательными синцития-ми и более четко формируют широкий ре-

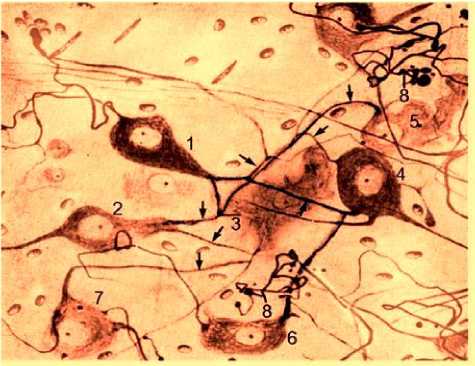

Рис. 5. Рецепторное поле. Массовые дистантные парные синцитии 7 нормальных клеток II типа Догеля в подслизистом нервном сплетении тонкой кишки кошки. 1–7 – тела клеток; 8 – рецепторные терминали; стрелки – анастомозы между нейронами, содержащие по паре синцитиев. Окр.: по Бильшовскому–Гросс. Ув.: х400.

тикулум. Нам удавалось выявить сети межнейритных и межсоматических связей 7–8 нейронов, связанных цитоплазматическими анастомозами с непарными, последовательными синцитиями, соединяющими по три цилиндрических отростка (рис.

-

5). Это единственный тип биологических синцитиев в цитологии. Такая редкая, фактически асинаптическая, исключительно цитоплазматическая нейронная связь в нервных сплетениях требует и новых физиологических подходов, и новых объяснений.

Заключение . Описанные факты множественных синцитиальных цитоплазматических асинаптических связей в нервных сетях энтеральной нервной системы или, запутанность сети и широкая арбори-зация нейронов несомненно свидетельствуют о реальности и распространенности ретикулярного принципа структурной ор-

Список литературы Нейронные синцитии в энтеральной нервной системе Felis catus

- Shvann T. Mikroskopicheskie issledovaniya o sootvetstvii i strukture i roste zhivotnykh i rasteniy. M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1939.- 463s. In Russian

- Gerschon MD. The second Brain. New York, 1998.- 179pp.

- Sotnikov OS. Ob"edinennaya neyronno-retikulyarnaya teoriya. S-Pb: Nauka, 2019.- 239s. In Russian

- Lavrent'ev BI. Morfologiya antagonisticheskoy innervatsii v avtonomnoy nervnoy sisteme i metody ee issledovaniya/ V kn.: Morfologiya nervnoy sistemy. M.: Medgiz, 1946.- S. 13–83. In Russian

- Lengley Dzh. Avtonomnaya nervnaya sistema. Chast' pervaya. M.-L.: Gos. Izd-vo, 1925.- S. 1-70. In Russian

- Khaulike I. Vegetativnaya nervnaya sistema. Bukharest: Med. Izd-vo, 1978.- 350s. In Russian

- Lawrentiew BI. Experimentell – morphological Studien uber den feineren Bau des autonomen Nervensys-tems. I. Die Beteiligung des Vagus an der Herzinnervation. Ztschr. microsk. anat. Forsch. 1929;16(3– 4):383–411. In German

- Sokovnin NM. Materialy dlya fiziologii aktov vyvedeniya i zaderzhanii mochi (Iz Fiziologicheskoy labora-torii Kazanskogo universiteta). Kazan': Tipografiya Universiteta, 1877.- 43s. In Russian

- Solov'eva IA. Razvitie afferentnoy innervatsii pishchevoda tsyplyat. Arkh. anat. 1965;9:64–70. In Rus-sian

- Milokhin AA. Chuvstvitel'naya innervatsiya vegetativnykh neyronov. L.: Nauka, 1967.- 67s. In Russian

- Sotnikov OS, Markov II. Kontseptsiya retikulyarnoy organizatsii nervnoy tkani Aleksandra Dogelya. Morfologicheskie vedomosti. 2018;1:8–9. DOI: 10.20340/mv-mn.18(26).01.8-19. In Russian

- Ramon y Cajal S. Degeneration and Regeneration of the Nervous System. N-Y: Hafner publishing Co, 1959.- 123pp.

- Ramon y Cajal S. Neuron Theory or Reticular Theory? Objective Evidence of the Anatomical Unity of Nerve Cells. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Instituto Ramon y Cajal, 1954.- 275pp.

- Sotnikov OS. Dvuyadernye i mnogoyadernye neyrony obrazuyutsya sliyaniem. Kletochnye tekhnologii v biologii i meditsine. 2021;2:79-84. DOI: 10.47056/1814-3490-2021-2-79-84. In Russian

- Golgi C. The neuron doctrine – theory and facts. Nobel Lecture. 1906. Nobel lectures, Physiology or Medicine. 1901–1921. Amsterdam: Elsevier Publ. Comp., 1967.- P. 189–217.

- Romeys B. Mikroskopicheskaya tekhnika. Per. s nem., pod red. I.I. Sokolova. M.: Izd-vo inostrannoy lit-eratury, 1953.- 719s. In Russian

- Markov II, Petrova ES, Markova VI. Universal'ny metod elektivnogo vyyavleniya argirofil'nykh struktur. Morfologicheskie vedomosti. 2016;1:114–117. In Russian