Нейропсихологические особенности подросткового возраста, влияющие на склонность к рисковому и суицидальному поведению

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу нейропсихологических изменений, протекающих в подростковом возрасте, которые оказывают влияние на склонность подростков к различным видам рискового поведения. Помимо того, что рисковое поведение является опасным для здоровья и жизни подростков, мы полагаем, что те же нейропсихологические изменения, которые провоцируют склонность к рисковому поведению, оказывают влияние на суицидальность подростков. Неравномерное (гетерохронное) созревание структур лимбической системы и префронтальной коры головного мозга приводит к несовершенству когнитивного контроля у подростков над импульсами и эмоциональными побуждениями, рассеянному вниманию, гиперактивному поведению, неправильному суждению и неправильной интерпретации событий и эмоций окружающих и построение поведения на основе этой ошибочной информации. Как следствие к суицидальному риску приводят: нарушенная адекватная интерпретация событий и поступков значимых других, социальная тревога в сочетании со склонностью к избегающему поведению и недостаточно развитыми навыками стресс-реагирования. Склонность к импульсивным и необдуманным решениям и поступкам также может спровоцировать суицидальную попытку. Количественные и качественные морфометрические перестройки белого и серого вещества головного мозга, протекающие в подростковом возрасте, провоцируют проблемы поведения, вызванные нарушением контроля и саморегуляции, резкую смену сфер когнитивных интересов, неспособность понять самого себя и объяснить свои поступки. Подобная спутанность идентичности и туннельное сознание, зацикленное на настоящем и неспособное воспринять будущее, провоцирует суицидальные мысли. Система внутреннего подкрепления, чье окончательное формирование приходится на подростковый возраст, также влияет на склонность подростков к рисковому поведению, особенно к различным формам зависимого поведения. Ангедония, свойственная подростковому восприятию, неспособность испытать удовлетворение и удовольствие усугубляют тревожные и депрессивные состояния у подростков, вызывают стойкие негативные эмоциональные переживания, что часто сопровождается развитием суицидальных мыслей и попыток. Однако мы предполагаем, что нейропсихологические особенности подросткового возраста выступают только предиспозицией для формирования склонности подростков к рисковому поведению, а не ключевым фактором.

Рисковое поведение подростков, суицидальность, суицидальное поведение подростков, нейропсихология подросткового возраста

Короткий адрес: https://sciup.org/140219294

IDR: 140219294 | УДК: 159.923.5

Текст научной статьи Нейропсихологические особенности подросткового возраста, влияющие на склонность к рисковому и суицидальному поведению

Подростковый возраст часто определяется через те радикальные биологические, психологические и социальные перемены, которыми он сопровождается [1-5]. Наибольшую тревогу как у специалистов, так и у родных вызывает резкий скачок в так называемом рисковом поведении подростков, в результате чего значительно (по некоторым данным на 200%) увеличивается смертность подростков по сравнению с детьми [1, 3, 6, 7]. Склонность к поведению, угрожающему их жизни и здоровью (злоупотребление ПАВ, небезопасное сексуальное поведение, нарушения пищевого поведения, агрессивное, экстремальное и антисоциальное поведение) у подростков часто сопровождается тяжелыми эмоциональными переживаниями (депрессия, повышенная тревожность, острое чувство одиночества), что создает, по мнению ряда исследователей, предпосылки для само-повреждающего и суицидального поведения [1, 6, 8].

По данным ВОЗ, на последствия «рискового поведения» приходится до 70% всех подростковых смертей [1, 9]. Более того, учёные обратили внимание, что в то время, как за последние 50 лет во всех возрастных группах наблюдается постепенное снижение уровня смертности, в подростковом возрасте процент снижения либо минимальный, по сравнению с другими возрастами, либо вообще отсутствует. Для некоторых регионов даже отмечается увеличение смертности в возрасте 10-19 лет [9]. Такого рода наблюдения, в сочетании с результатами национальных программам исследования рискового поведения у подростков 10-19 лет, позволили направить исследования био-психосоциальных особенностей подросткового возраста в новых направлениях, в частности использовать методы нейровизуализации и принципы нейропсихологии для исследования причин и механизмов рискового поведения подростков [3, 4, 7, 10, 11].

Американский психолог Гренвилл С. Холл был одним из первых, кто в деталях описал «бурю и натиск» подросткового возраста с биологической точки зрения, связав его с половым созреванием и сопутствующими гормональными изменениями. Это была доминирующая точка зрения на протяжении всего ХХ века, хотя взаимодействия между одновременно протекающими структурными и функциональными изменениями оставались не до конца ясными [5].

Гормональная теория до сих пор описывает ряд типичных для подростковости психосоциальных феноменов, например, резкие перепады настроения, повышенный интерес к противоположному полу [2]. При этом развитие и становление нервной системы от младенчества до взрослости представлялось ученым линейным, то есть последовательным и равномерным созреванием и развитием всех участков нейронных ансамблей [3, 4, 10]. Популярна была даже идея, что к шестилетнему возрасту мозг ребенка соответствует на 90% своему зрелому состоянию [10]. Часто проблемы подросткового возраста объяснялись неполным к этому возрасту развитием участков коры головного мозга [12]. Однако B.J. Casey с коллегами обратили внимание, что в случае линейного созревания различных участков коры головного мозга и подкорковых структур, дети должны были бы проявлять ещё большую импульсивность и ещё меньшую саморегуляцию, и как следствие, имели бы более высокий уровень смертности, чем подростки [3]. Однако изменение уровней смертности в подростковом возрасте носит скорее U-образный характер (с пиком в подростковом возрасте) по сравнению с детьми и взрослыми. Ту же тенденцию можно отметить и при анализе рискового поведения – резкий «всплеск» приходится именно на подростковый возраст, после прохождения которого наблюдается не менее резкий спад [8,

-

13] . Анализ импульсивного поведения показал, что, в отличие от рискового поведения, импульсивность как черта личности развивается линейно, увеличиваясь с возрастом [6, 13]. Таким образом, хотя импульсивность может влиять на склонность подростка к рисковому и, тем более, суицидальному поведению, стоит различать импульсивность как устойчивую черту личности и рисковое поведение, проявляющееся наиболее ярко в подростковом возрасте [8].

Развитие нейронаук и рост доступности методов нейровизуализации 1 позволили сделать новые открытия, которые побудили учёных пересмотреть многие из казавшихся незыблемыми взглядов на особенности созревания отдельных функциональных компонентов нервной системы человека. В результате были сделаны первые попытки объяснить причины рискового поведения подростков с опорой на нейробиологические и нейропсихологические аспекты этого возраста [3, 4, 7, 9-11, 1315]. Хотя на сегодняшнем этапе развития нейронаук ещё рано говорить о появлении полноценной модели или даже концепции, которая могла бы объяснить склонность подростков к рисковому поведению, нейронауки всё же могли бы предоставить ответы на следующие вопросы:

-

1) почему подросткам недостает когнитивного контроля над импульсивным и рисковым поведением;

-

2) почему, понимая последствия своих действий, подростки, тем не менее, рискуют своей жизнью и здоровьем в долгосрочной перспективе;

-

3) почему поведение подростков меняется в аффективно-значимой ситуации.

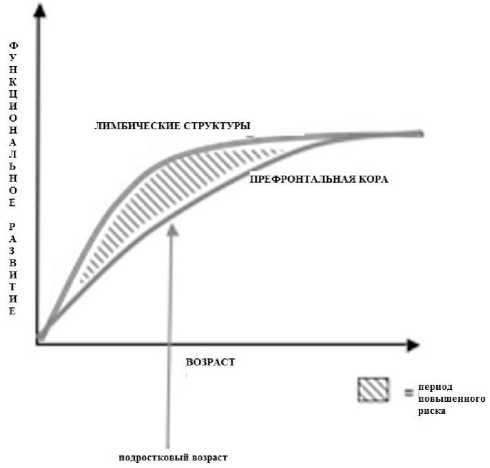

Одним из наиболее значимых открытий нейронаук в области возрастной психологии было обнаружение неравномерности созревания генетически более поздних участков коры головного мозга – лобных долей , отвечающих за программирование, контроль и саморегуляцию на фоне достаточного развития более древних – лимбических – структур, являющихся биологической основой эмоционального реагирования [3, 4, 9-11, 14]. Схематически это представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Различие в функциональном развитии мозговых структур, влияющие на особенности подросткового возраста (цит. по Casey B.J.).

Лимбическая система включает в себя целый ряд филогенетически древних структур, участвующих в организации эмоциональномотивационного поведения (в том числе половой, пищевой и оборонительных инстинктов), цикла сон-бодрствование (включая регулирующую установку необходимого уровня активности коры большого мозга и подкорковых структур), формирования долгосрочной и образной памяти в способности к обучению [2]. Лимбическая система имеет отношение к регулированию уровня реакции автономной, соматической системы при эмоционально - мотивационной деятельности, регулированию уровня внимания, восприятия, воспроизведения эмоционально значимой информации. Лимбическая система определяет выбор и реализацию адаптационных форм поведения, динамику врожденных форм поведения, поддержание гомеостаза, генеративных процессов [3]. Наконец, она обеспечивает создание эмоционального фона, формирование и реализацию процессов высшей нервной деятельности. Такой широкий спектр влияния, оказываемого лимбической системой на функционирование нервной системы человека, позволил некоторым авторам называть лимбическую систему «висцеральным мозгом» [2].

Морфофункционально лимбическая система включает в себя комплексы древней коры, старой коры (гиппокамп и поясная извилина), островковой коры и подкорковые структуры: миндалевидные и сосцевидные тела, переднее таламическое ядро [2, 3]. Наиболее по- лифункциональные структуры лимбической системы, участвующие в самых разнообразных психических процессах – гиппокамп и миндалевидные тела. Все структуры лимбической системы связаны друг с другом простыми двусторонними связями и сложными путями в виде замкнутых кругов. Эти круги имеют различные функциональные назначения и связывают лимбическую систему со многими структурами центральной нервной системы, что затрудняет выделение отдельных функций мозга, в которых лимбическая система не принимала бы участия [2]. Как следствие такой организации создаются условия как для длительного циркулирования, реверберации и сохранения во всей одного и того же возбуждения, так и для «навязывания» этого состояния другим системам мозга.

С точки зрения рискового поведения подростков учёных привлекает функциональный круг лимбической системы, включающий в себя миндалевидное тело (миндалину), мезен-цефальные структуры и гипоталамус, поскольку этот круг регулирует агрессивно - оборонительные, сексуальные и пищевые формы поведения [3]. Особенности функционирования миндалины считаются ответственными за агрессию и насилие у подростков, сексуальную расторможенность, неконтролируемое пищевое поведение [10].

В отличие от лимбической системы, кора больших полушарий и особенно префронтальная лобная часть является высшим отделом ЦНС, образовавшимся в ходе эволюционно обусловленной кортикализации функций [2]. Префронтальная кора в высокой степени обоюдно связана с большинством структур мозга, включая особенно сильные связи с другими кортикальными, субкортикальными и стволовыми образованиями. Базовой функцией префронтальной коры является комплексное управление мыслительной и моторной активностью в соответствии с внутренними целями и планами [2, 11]. Она играет главную роль в создании сложных когнитивных схем и планов действий, принятии решений, контроле и регуляции как внутренней деятельности, так и социального поведения и взаимодействия. Лобные ассоциативные поля имеют связи с лимбическим отделом мозга, и участвуют в организации программ действия при реализации сложных двигательных поведенческих актов. Роль коры сводится к коррекции возможных нарушений функций взаимодействующих с ней нижележащих систем, анализа сигналов с учетом индивидуального опыта, организации оп- тимальной реакции на эти сигналы и формирование памятных следов об этих сигналах и их характеристиках [2, 4, 11].

Важной особенностью коры большого мозга является ее способность длительно сохранять следы возбуждения1, что является необходимым условием для обеспечения механизмов ассоциативной переработки и хранения информации и накопления базы данных [2].

Основные процессы, происходящие в коре больших полушарий, реализуются двумя состояниями: возбуждением и торможением. Тормозное влияние одного анализатора на другие обеспечивает сосредоточенность внимания на одном процессе. Отношение между возбуждением и торможением в коре проявляется в форме так называемого латерального торможения. При латеральном торможении вокруг зоны возбуждения формируется зона заторможенных нейронов (одновременная индукция) и она по протяженности, как правило, в два раза больше зоны возбуждения. Латеральное торможение обеспечивает контрастность восприятия, что в свою очередь позволяет идентифицировать воспринимаемый объект. Помимо латерального пространственного торможения, в нейронах коры после возбуждения всегда возникает торможение активности и наоборот, после торможения – возбуждение – так называемая последовательная индукция [2, 4].

В подростковом возрасте происходит становление и усовершенствование управляющих функций префронтальной коры, которые проявляются в дифференциации противоречивых мыслей и мотивов, и выборе между ними, дифференциации и интеграции объектов и понятий, прогнозировании последствий настоящей активности и её корректировке в соответствии с желаемым результатом, эмоциональной регуляции, волевом контроле, концентрации внимания на необходимых объектах [7, 11]. Поскольку процесс становления этих функций заканчивается к 18 годам, для подростков 11-17 лет эти функции ещё не сформированы окончательно. Слабость и несовершенство префронтальной коры у подростков влечёт за собой целый спектр проблем: рассеянное внимание, слабый контроль над импульсами, гиперактивное поведение, плохое понимание и управление собственным временем, дезорганизация деятельности, прокрастинация, неправильное суждение и понимание того, что происходит вокруг, неправильная интерпретация событий и эмоций окружающих и построение поведения на основе этой ошибочной информации, плохое извлечение опыта, неспособность научиться на своих ошибках, проблемы с краткосрочной памятью и постоянную социальную тревогу (страх не понять, что происходит и сделать глупость) [4, 7, 11].

Таким образом, для детей обе системы – эмоционального и рационального реагирования – ещё находятся в процессе развития, и, хотя для детского поведения тоже характерна импульсивность и концентрация на своих эмоциональных переживаниях, лимбическая система ещё недостаточно развита, чтобы доминировать. Для взрослого человека обе эти системы являются одинаково зрелыми и, следовательно, подчинение одной системе другой определяется целями и мотивами действия. Восходящие влияния (от нижележащих «старых» нервных структур к вышележащим «новым» образованиям) преимущественно носят возбуждающий стимулирующий характер. Нисходящие (от вышележащих «новых» нервных образований к нижележащим «старым» нервным структурам) носят угнетающий тормозной характер. В подростковом же возрасте полностью созревшая лимбическая система может подавлять или игнорировать «приказы» ещё несовершенных фронтально-кортикальных путей, что согласуется с представлением о росте в процессе эволюции роли и значения тормозных процессов в осуществлении сложных интегративных рефлекторных реакций [2].

На основании неравномерности созревания лимбической системы и префронтальной коры B.J. Casey с коллегами в 2008 году сделали попытку вывести новую биопсихосоциальную модель рискового поведения подростков, которую они назвали эмоциональной реактивностью [3]. Биологический компонент этой модели – более развитая и, соответственно, более сильная лимбическая система. Социальный компонент модели – эмоционально значимая ситуация. Психологическая составляющая – эмоциональная реактивность подростков – прежде всего, влияет на способность подростка к объективной (рациональной, безэмоциональ-ной) оценке положительной и отрицательной информации, которую воспринимает подросток. Как следствие, попадая в эмоционально значимую для себя ситуацию, подросток, даже понимая негативные последствия своих им- пульсивных и рисковых поступков, принимает субоптимальное решение в пользу более значимого эмоционального стимула. Одной из возможных причин увеличения эмоциональной реактивности является изменение социальных взаимодействий подростков со своим окружением: они стараются больше времени проводить со своими сверстниками, а их конфликты с родителями усугубляются [3]. На это также указал в своих работах М. Чинсентмихай ещё в 1977 году. Повышенную эмоциональную реактивность учёные также связывают с началом аффективных расстройств и расстройств зависимости [3].

Ещё одно из функциональных изменений в развитии нервной системы, которое не соответствует линейному паттерну развития, и с которым связывались попытки объяснить особенности подросткового возраста, являются морфометрические изменения, происходящие в сером и белом веществах головного мозга [10, 16-19].

Резкое увеличение числа нейронных связей приходится на дошкольный возраст. Однако подростковый возраст характеризуется не менее резким сокращением количества нейронов [12]. Отмирание нейронов и синапсов происходит неравномерно, при этом можно наблюдать половые отличия [16]. Количественный пик серого вещества в передних лобных долях приходится на возраст 11,0 лет у девочек и 12,1 лет у мальчиков, в височных – 16,7 и 16,2 лет соответственно, в дорсолатеральный префронтальных зонах (наиболее важная часть с точки зрения контроля над импульсивным поведением) – после 20 лет [10]. Морфометрическое сокращение серого вещества начинается в первичных отделах сенсомоторной коры, затем проходит в дорсолатеральных префронтальных и латеральных височных отделах. Whitford T.J. с коллегами обнаружили, что сокращение количества серого вещества во фронтальной и теменной зонах коры происходит в основном за счёт уменьшения нейропилей и, соответственно, активных синапсов [5]. Подобный паттерн созревания серого вещества отмечается не только для человека и приматов, но и для нечеловекообразных обезьян [3]. Уменьшение количества серого вещества сопровождается снижением ЭЭГ активности, особенно медленно-волновой, в соответствующих регионах коры [5].

Сокращение нейронов происходит не только в корковых, фило- и онтогенетически более поздних структурах, но и более глубоких первичных подкорковых структурах, наиболь- ший интерес из которых представляют гипоталамическая область, базальные ганглии, мозолистое тело [3, 4, 12].

Хотя исследований, посвященных вопросам гендерных различий при структурных перестройках серого вещества немного, данные свидетельствуют о том, что к концу подросткового возраста можно увидеть разницу в размерах некоторых подкорковых структур у мальчиков и девочек [3, 10, 14]. В частности, исследования S. Durston показали, что к концу подросткового возраста масса и размер мозга мальчиков обычно выше, чем у девочек, плюс у мальчиков-подростков в среднем больше размер миндалины, а у девочек – хвостатого ядра 1 [14]. Исследователи утверждают, что для формирования полной картины необходимо исследовать не только морфологические перемены в отдельных зонах и участках головного мозга, но и в корково-подкорковых путях, в которых они функционально используются [3].

Параллельно с резким сокращением числа нейронов продолжается миелинизация активных аксонов олигодендроцитами в центробежном направлении от тела клетки к её периферии. По мнению большинства исследователей, рост белого вещества происходит практически линейно с момента рождения до взрослого возраста, и связан с улучшением когнитивных способностей человеческого организма с возрастом [3, 18]. Более древние структуры миелинизируются ещё в пренатальном периоде, в детском возрасте миелиновыми оболочками покрываются двигательные и сенсорные нейроны. В подростковом возрасте увеличивается плотность и количество слоев миелиновых оболочек, как в ПНС, так и в ЦНС, обеспечивая максимальную скорость и качество передачи нервного импульса. T. Paus отмечает, что наибольшая миелинизация происходит кортикоспинальных (в обоих полушариях) и лобновисочных (в доминирующем полушарии) проводящих путях подростков [4]. Исследователи Национального института здоровья ребенка и развития человека им. Юнис Кеннеди Шривер обнаружили, что процесс миелинизации сначала запускается в аксонах тех нейронов, которые наиболее электрически активны [19].

В настоящее время в структурных и функциональных морфометрических изменениях в сером и белом веществе головного мозга пы- таются найти объяснение достаточно широкого ряда психосоциальных феноменов подросткового возраста, среди которых проблемы поведения, вызванные нарушением контроля и саморегуляции, повышенная импульсивность, резкая смена сфер когнитивных интересов, неспособность понять самого себя и объяснить свои поступки [3-5]. Основная гипотеза сокращения числа нейронов у подростков гласит «Используй их или потеряешь», то есть сокращение серого вещества происходит за счет отмирания тех нейронов и синапсов, которые либо не используются вообще, либо используются недостаточно часто [3, 14]. Предполагается, что в дошкольном и раннем школьном возрасте основными задачами развития человека является максимальное накопление когнитивного, чувственного и двигательного опыта, в то время как подростковость – время для более точной когнитивной «настройки», обеспечивающей взаимодействие между структурными и функциональными изменениями в головном мозге [14]. Нарушения в сокращении числа нейронов и нейронных связей или в их активной миелинизации находят объяснение психотических симптомов и психических расстройств, первые проявления которых часто фиксируются в подростковом возрасте, например, шизофрении [5].

Анализ нейропсихологических особенностей рискового поведения подростков был бы не полным, если бы мы не упомянули о таком функциональном образовании, как система (психологического) вознаграждения или система внутреннего подкрепления [5, 13, 15, 20]. С системой внутреннего подкрепления, чьё окончательное формирование приходится на подростковый возраст, связывают склонность подростков к рисковому поведению, особенно различных форм зависимого поведения [10, 13]. Более того, система вознаграждения играет настолько фундаментальную роль в формировании системы мотивации и способности человека приспосабливаться к условиям окружающей среды, усваивать и сохранять в памяти новый опыт, что некоторые учёные высказывают предположение, что награда – самый основной фактор эволюции человеческого мозга [20].

Система вознаграждения представлена целой группой мозговых структур, являющихся частью базальных ганглиев и лимбической системы: вентральная область покрышки, вентральная часть полосатого тела (прилежащее ядро и обонятельный бугорок), дорсальная часть полосатого тела (хвостатое ядро и скор- лупа), обе части черной субстанции (pars compacta и pars reticulata), передняя поясная кора, островная кора, гиппокамп, гипоталамус (особенно орексинергическое ядро в латеральной части), множественные ядра таламуса, субталамическое ядро, бледный шар (и внутренний, и внешний), парабрахиальное ядро, миндалина [2]. Все субкортикальные структуры системы вознаграждения реципрокно связаны с префронтальной корой, поэтому принято считать, что самые значимые элементы системы вознаграждения образуют так называемую кортико-базальноганглиарно-таламо-кортикальную петлю [2].

Тем не менее, W. Schultz отмечает, что система вознаграждения представляет интерес не столько относительно своих физиологических свойств, сколько относительно того поведения, которое она стимулирует [20]. С психологической точки зрения в системе вознаграждения выделяют структуры, связанные с научением через подкрепление, переживанием желания (или страсти) и удовольствия (гедонизм) [20]. Для описания поведения, которое мотивировано желанием, обычно используются термины «поисковое поведение», «подготовительное поведение», «инструментальное поведение», «опережающее поведение». Для описания поведения, вдохновленного гедонизмом, принято использовать термин «консуматорное поведение».

В западной медицинской психологии есть две основных теории, которые объясняют рисковое поведение подростков через протекание процессов в системе вознаграждения:

-

1. Рисковое поведение провоцируется недостатком стимуляции системы вознаграждения, что приводит к поиску более частых и интенсивных стимулов [3].

-

2. Рисковое поведение провоцируется диспропорционально увеличенной активацией дофаминовой цепи в вентральной части полосатого тела в ответ на вознаграждающий стимул [10].

Хотя теории являются противоположными, каждая из них опирается на объективные данные об особенностях поведения подростков. Так, теория гипостимуляции указывает на то, что подростки больше, чем другие возрастные группы (даже пожилые люди), переживают состояния ангедонии, негативного аффекта и депрессивных настроений. Также из самоотчетов подростков и взрослых следует, что одни и те же приятные ситуации оцениваются подростками как менее приятные, и даже сладость сахара кажется им менее приятной, чем детям [21]. Сторонники теории делают вывод, что для того, чтобы простимулировать свою систему вознаграждения, подросткам приходится искать более мощные формы подкрепления, в том числе психоактивные вещества, гиперсексуальное поведение или элементарно переедать [15, 21].

Теория гиперстимуляции системы вознаграждения базируется на исследованиях, определивших роль дофамина в превращении мотивационных стимулов в активные действия, а точнее на понимании того, что поведение подростков в основном является аппетентным, или поисковым, то есть основной побуждающий мотив в поведении подростков – удовлетворение внутренних побуждений [21]. Поскольку в подростковом возрасте происходят связанные с развитием морфофункциональные перестройки в полосатом теле, происходит естественное увеличение количества дофамина в системе вознаграждения, что и приводит к росту рискового поведения [15]. Необходимо отметить, что предвкушение награды в подростковом возрасте также связано с усилением выработки соответствующих нейромедиаторов [2, 20].

Достаточно распространено мнение, что система вознаграждения связана с работой исключительно дофаминергических нейронов, но на самом деле большая часть путей составлена из глютаматергических интернейронов, ГАБА-ергических медиальных шипованных нейронов и целого ряда других [20]. Тем не менее, факты свидетельствуют о значимых изменениях в выработке дофамина в различных участках головного мозга именно в подростковом возрасте [2, 13]. Например, в полосатом теле (особенно в области покрышки) отмечается значительный рост уровней дофамина, в то время как в прилежащем ядре – его существенное снижение. Некоторые учёные считают, что в подростковом возрасте дофамина вырабатывается меньше, чем в детском или взрослом возрастах, но зато большее количество дофамина удерживается для «хранения» в синаптических пузырьках [13]. Другие исследователи указывают на то, что хотя в нейтральных ситуациях количество вырабатываемого дофамина меньше, чем у детей и взрослых, у подростков вырабатывается большее его число в значимых для них условиях [4, 5]. Эти наблюдения позволили A. Galvan сделать вывод, что подростки могут сознательно или бессознательно искать ситуации, которые будут стимулировать у них большую выработку дофамина [21]. В любом случае, изменения в выработке дофамина делают подростков уязвимыми с точки зрения злоупотребления ПАВ, а также небезопасного сексуального поведения [13, 15].

Мы уже неоднократно в своих работах упоминали о связи рискового поведения с суицидальностью в подростковом возрасте, понимание чего необходимо с целью проведения качественной профилактической и коррекционной работы с подростками [6, 8]. Мы полагаем, что происходящие в подростковом возрасте нейропсихологические изменения, ассоциируемые с формированием у подростков склонности к рисковому поведению, могут приводить и к развитию у них суицидального комплекса (табл. 1).

Таким образом, можно сделать вывод, что разнообразные трансформации, происходящие в головном мозге, как биологическом конструкте психики человека, значимо связаны с различными проявлениями рискового и суицидального поведения в подростковом возрасте. Наиболее существенное влияние на рисковое и суицидальное поведение оказывают естественные гетерохронные процессы созревания различных участков головного мозга, количественные и качественные изменения в сером и белом веществах головного мозга, нейрогумо-ральные изменения в ЦНС.

Тем не менее, нейропсихологические перестройки, затронутые в данной статье, не являются прямым указанием на то, что подросток будет обязательно вовлечён в рисковое и, тем более, суицидальное поведение.

Таблица 1

|

Нейропсихологическое изменение |

Влияние на рисковое поведение |

Возможное влияние на суицидальность |

|

Неравномерность созревания лобных долей на фоне достаточного развития лимбических структур (особый интерес: миндалевидное тело, мезенцефальные структуры и гипоталамус). |

Проявления агрессии и насилия, сильные сексуальные возбуждения, неконтролируемое пищевое поведение. Затрудненный выбор между противоречивыми мыслями и мотивами, слабое прогнозирование последствий активности. Контроль над импульсами ослаблен, поведение гиперативное, управление временем плохое, деятельность дезорганизована и прокрастинируется. Суждения, понимание, интерпретация событий и эмоций окружающих часто неправильны, поведение строится на основе ошибочной информации, нарушена способность учиться на ошибках, постоянная социальная тревога. |

Адекватная интерпретация значимых событий нарушена, поведение значимых других может быть истолковано неправильно, что при достаточной интенсивности и продолжительности может привести подростка к стойким суицидальным мыслям. Социальная тревога и объективно неправильные поступки могут усугублять суицидальные мысли и планы, особенно в сочетании со склонностью к избегающему поведению и недостаточно развитыми навыками стресс - реагирования. Склонность к импульсивным и необдуманным решениям и поступкам может спровоцировать суицидальную попытку. |

|

Морфометрические изменения, происходя щие в сером и белом веществах ГМ и снижение ЭЭГ активности, особенно медленно волновой. |

Повышенная импульсивность, резкая смена сфер когнитивных интересов, неспособность понять самого себя и объяснить свои поступки. Проблемы поведения, вызванные нарушением контроля и саморегуляции. |

Резкие изменения в сфере собственных интересов и неспособность понять себя провоцируют спутанность идентичности и туннельное сознание, зацикленное на настоящем и неспособное воспринять будущее, что провоцирует суицидальные мысли. Нарушения контроля и саморегуляции может привести к импульсивной суицидальной попытке. |

|

Нейрогуморальные изменения в системе внутреннего подкрепле ния. |

Поиск более частых и интенсивных стимулов, более мощных форм подкрепления, в том числе за счет психоактивных веществ, гиперсексуального поведения или переедания. Аппетентное, или поисковое, поведение подростков направлено на удовлетворение внутренних побуждений без его анализа и учета последствий. |

Ангедония, свойственная подростковому восприятию, неспособность испытать удовлетворение и удовольствие усугубляют тревожные и депрессивные состояния у подростков, вызывают стойкие негативные эмоциональные переживания, что часто сопровождается развитием суицидальных мыслей и попыток. |

Специалистам, работающим с подростками, помимо общих нейропсихологических изменений необходимо учитывать индивидуальные психологические различия подростков. Можно даже предположить, что вызванные подростковым возрастом нейропсихологиче-

Список литературы Нейропсихологические особенности подросткового возраста, влияющие на склонность к рисковому и суицидальному поведению

- Здоровье подростков мира: второй шанс во втором десятилетии//Онлайн доклад ВОЗ, http://apps.who.int/adolescent/second-decade/files/WHO_FWC_MCA_14.05_rus.pdf

- Физиология человека/Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. -М.: Медицина, 2001.

- Casey B.J., Jones R.M., Hareb T.M. The Adolescent Brain//Annals of New York Academic Science. -2008. -№ 1124. -P. 111-126.

- Paus T., Zijdenbos A., Worsley K., Collins D.L., Blumenthal J., Giedd J.N., Rapoport J.L., Evans A.C. Structural maturation of neural pathways in children and adolescents: In vivo study//Science. -2000. -Vol. 283, № 1908. -P. 347-350.

- Whitford T.J., Rennie C.J., Grieve S.M., Clark C.R., Gordon E., Williams L.M. Brain maturation in adolescence: concurrent changes in neuroanatomy and neurophysiology//Human Brain Mapping. -2007. -Vol. 28, № 3. -Р. 228-237.

- Рахимкулова А.С. Феномен рискового поведения -попытка концептуального описания//Медицинская психология. -2016. -Том 11, № 3 (43). -С. 37-43.

- Harden K.P., Kretsch N., Mann F.D., Herzhoff K., Tackett J.L., Steinberg L., Tucker-Drob E.M. Beyond dual systems: A genetically-informed, latent factor model of behavioral and self-report measures related to adolescent risk-taking//Developmental Cognitive Neuroscience. -2016. -http://dx.doi.o DOI: rg/10.1016/j.dcn.2016.12.007

- Рахимкулова А.С., Розанов В.А. Взаимосвязь суицидального и рискового поведения у подростков//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 5. -С. 31-32.

- WHO: Mortality, morbidity and disability in adolescence, 2014.

- Giedd J.N. Structural magnetic resonance imaging of the adolescent brain//Annals of the New York Academy of Science. -2004. -Vol. 1021. -P. 77-85.

- Mascalchi M., Filippi M., Floris R. et al. Diffusionweighted MR of the brain: methodology and clinical application//La Radiologia Medica. -2005. -Vol. 109, № 3. -P. 155-197.

- Paus T. Growth of white matter in the adolescent brain: myelin or axon?//Brain and Cognition. -2010. -Vol. 72, № 1. -P. 26-35.

- Op de Macks Z.A., Bunge S.A., Bell O.N., Wil-brecht L., Kriegsfeld L.J., Kayser A.S., Dahl R.E. Risky decision-making in adolescent girls: The role of pubertal hormones and reward circuitry//Psychoneuroendocrinology. -2016. -Vol. 74. -P. 77-91.

- Zdorov'e podrostkov mira: vtoroj shans vo vtorom desjatiletii//Onlajn doklad VOZ, http://apps.who. int/adolescent/second-decade/files/WHD_FWC_MCA_14.05_rus.pdf(In Russ)

- Fiziologija cheloveka/Pod red. V.M. Pokrovskogo, G.F. Korot'ko. -M.: Medicina, 2001. (In Russ)

- Casey B.J., Jones R.M., Hareb T.M. The Adolescent Brain//Annals of New York Academic Science. -2008. -№ 1124. -P. 111-126.

- Paus T., Zijdenbos A., Worsley K., Collins D.L., Blumenthal J., Giedd J.N., Rapoport J.L., Evans A.C. Structural maturation of neural path-ways in children and adolescents: In vivo study//Science. -2000. -Vol. 283, № 1908. -P. 347-350.

- Whitford T.J., Rennie C.J., Grieve S.M., Clark C.R., Gordon E., Williams L.M. Brain maturation in adolescence: concurrent changes in neuroana-tomy and neurophysiology//Human Brain Mapping. -2007. -Vol. 28, № 3. -R. 228-237.

- Rahimkulova A.S. Fenomen riskovogo povedenija -popytka koncep-tual'nogo opisanija//Medicinskaja psihologija. -2016. -Tom 11, № 3 (43). -S. 37-43. (In Russ)

- Harden K.P., Kretsch N., Mann F.D., Herzhoff K., Tackett J.L., Steinberg L., Tucker-Drob E.M. Beyond dual systems: A genetically-informed, la-tent factor model of behavioral and self-report measures related to ado-lescent risk-taking//Developmental Cognitive Neuroscience. -2016. -http://dx.doi.o DOI: rg/10.1016/j.dcn.2016.12.007

- Rahimkulova A.S., Rozanov V.A. The relationship and risk of suicidal behavior in adolescents//Academic Journal of West Siberia. -2012. -№ 5. -З. 31-32. (In Russ)

- WHO: Mortality, morbidity and disability in adolescence, 2014.

- Giedd J.N. Structural magnetic resonance imaging of the adolescent brain//Annals of the New York Academy of Science. -2004. -Vol. 1021. -P. 77-85.

- Mascalchi M., Filippi M., Floris R. et al. Diffusion-weighted MR of the brain: methodology and clinical application//La Radiologia Medica. -2005. -Vol. 109, № 3. -P. 155-197.

- Paus T. Growth of white matter in the adolescent brain: myelin or axon?//Brain and Cognition. -2010. -Vol. 72, № 1. -P. 26-35.

- Op de Macks Z.A., Bunge S.A., Bell O.N., Wil-brecht L., Kriegsfeld L.J., Kayser A.S., Dahl R.E. Risky decision-making in adolescent girls: The role of pubertal hormones and reward circuitry//Psycho-neuroendocri-nology. -2016. -Vol. 74. -P. 77-91.

- Durston S., Hulshoff Pol H.E., Casey B.J., Giedd J.N., Buitelaar J.K., van Engeland H. Anatomical MRI of the developing human brain: what have we learned?//Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. -2001. -Vol. 40, № 9. -P. 1012-1020.

- Kim-Spoon J., Deater-Deckard K., Holmes C., Lee J., Chiu P., King-Casas B. Behavioral and neural inhibitory control moderates the effects of reward sensitivity on adolescent substance use.//Neuropsychologia. -2016. -Vol. 91. -P. 318-326.

- Klingberg T., Vaidya C.J., Gabrieli J.D., Moseley M.E., Hedehus M. Myelination and organization of the frontal white matter in children: a diffusion tensor MRI study//Neuroreport. -1999. -Vol. 10, № 13. -P. 2817-2821.

- Nagy Z., Westerberg H., Klingberg T. Maturation of white matter is associated with the development of cognitive functions during childhood//Journal of Cognitive Neuroscience. -2004. -Vol. 16, № 7. -P. 1227-1233.

- Olesen P.J., Nagy Z., Westerberg H., Klingberg T. Combined analysis of DTI and fMRI data reveals a joint maturation of white and grey matter in a frontoparietal network//Brain Research. Cognitive Brain Research. -2003. -Vol. 18, № 1. -P. 48-57.

- Wake H., Lee P.R., Fields R.D. Control of Local Protein Synthesis and Initial Events in Myelination by Action Potentials//Science. -2011. -Vol. 333, № 6043. -P. 685-686.

- Schultz W. Neuronal Reward and Decision Signals: From Theories to Data.//Physiology Review. -2015. -Vol. 95, № 3. -P. 853-951.

- Galvan A. Adolescent Development of the Reward System//Frontiers in Human Neuroscience. -2010. -Vol. 4. -P. 6.

- Durston S., Hulshoff Pol H.E., Casey B.J., Giedd J.N., Buitelaar J.K., van Engeland H. Anatomical MRI of the developing human brain: what have we learned?//Journal of American Academy of Child and Adoles-cent Psychiatry. -2001. -Vol. 40 (9). -P. 1012-1020.

- Kim-Spoon J., Deater-Deckard K., Holmes C., Lee J., Chiu P., King-Casas B. Behavioral and neural inhibitory control moderates the effects of reward sensitivity on adolescent substance use.//Neuropsycho-logia. -2016. -Vol. 91. -P. 318-326.

- Klingberg T., Vaidya C.J., Gabrieli J.D., Moseley M.E., Hedehus M. My-elination and organization of the frontal white matter in children: a diffu-sion tensor MRI study//Neuroreport. -1999. -Vol. 10, № 13. -P. 2817-2821.

- Nagy Z., Westerberg H., Klingberg T. Maturation of white matter is as-sociated with the development of cognitive functions during childhood//Journal of Cognitive Neuroscience. -2004. -Vol. 16, № 7. -P. 1227-1233.

- Olesen P.J., Nagy Z., Westerberg H., Klingberg T. Combined analysis of DTI and fMRI data reveals a joint maturation of white and grey matter in a frontoparietal network//Brain Research. Cognitive Brain Research. -2003. -Vol. 18, № 1. -P. 48-57.

- Wake H., Lee P.R., Fields R.D. Control of Local Protein Synthesis and Initial Events in Myelination by Action Potentials//Science. -2011. -Vol. 333, № 6043. -P. 685-686.

- Schultz W. Neuronal Reward and Decision Signals: From Theories to Data.//Physiology Review. -2015. -Vol. 95, № 3. -P. 853-951.

- Galvan A. Adolescent Development of the Reward System//Frontiers in Human Neuroscience. -2010. -Vol. 4. -P. 6.