Нейроспецифические белки как маркеры регенерации нервной ткани при очаговых ушибах головного мозга

Автор: Галашина Е.А., Ульянов В.Ю., Выгодчикова Г.Ю., Чибрикова Ю.А., Климов С.С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 3 т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучение динамики содержания иммунологических маркеров регенерации нервной ткани у пациентов с очаговыми ушибами головного мозга в посттравматическом периоде. Материал и методы. Методом имму-ноферментного анализа изучали количественное содержание в сыворотке крови нейрегулина1-Ье!а1 (human NRG1-beta1), глиального фибриллярного кислого протеина (GFAP), антител человека к сульфатированному 3-глюкуронилпараглобозиду (anti-SGPG) у больных с очаговыми ушибами головного мозга на 1-4-е, 7-е, 14-е, 21-е и 30-е сутки с момента получения травмы, у пациентов контрольной группы — однократно. Результаты. У больных с очаговыми ушибами головного мозга в посттравматическом периоде содержание NRG1-beta1 характеризовалось двухфазным повышением концентраций на 7-е и 21-е сутки, GFAP — на 14-е сутки, anti-SGPG — на 21-е и 30-е сутки в отличие от пациентов контрольной группы. Заключение. Функциональное восстановление головного мозга при его очаговых ушибах в посттравматическом периоде базируется на значительном усилении процессов регенерации аксонов и периферических нервных волокон и меньшем усилении внутриклеточных структур, выраженность и направленность которых может определяться динамикой иммуноцитохимических маркеров.

Головной мозг, нейроспецифические белки, нервная ткань, очаговый ушиб, регенерация

Короткий адрес: https://sciup.org/14918535

IDR: 14918535

Текст научной статьи Нейроспецифические белки как маркеры регенерации нервной ткани при очаговых ушибах головного мозга

Нейроспецифические белки в зависимости от карти-ровочной гомологии формируют всевозможные подсемейства. Наиболее исследованным и крупным из них является подсемейство нейрегулинов-1, которые содержатся в нервной ткани. Повышение содержания нейрегулина1-beta1 (NRG1-beta1) способствует пролиферации и дифференцировке различных клеток, а именно нейронных, глиальных, образующих функциональный синцитий. Сигнальные направления нейрегулин-ErbB имеют ведущее значение в регуляции роста шванновских клеток, образующих миелиновую оболочку, а также в дифференцировке клеток-предшественниц нейроцитов, регенерации мотонейронов и микроглии в периоды максимальной утраты клеточной популяции вещества головного мозга [3].

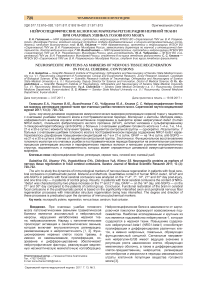

Содержание иммунологических маркеров регенерации нервной ткани у пациентов с очаговыми травматическими повреждениями головного мозга

|

Показатели |

Контроль, n=40 |

Осложненная травма шейного отдела позвоночника, n=40 |

||||

|

Сутки |

||||||

|

1–4-e |

7-e |

14-e |

21-e |

30-e |

||

|

NRG1-beta1, пг/мл |

127,6 (115,6; 186,6) |

691,2 (621,4; 727,0) p<0,001 |

4770,5 (4555,2; 5015,7) p<0,001 р1<0,001 |

1254,6 (1110,2; 1389,5) p<0,001 р2<0,001 |

2344,9 (2074,4; 2996,2) p<0,001 р3<0,001 |

407,3 (377,7; 466,4) p<0,001 р4<0,001 |

|

GFAP, нг/мл |

0,31 (0,30; 0,33) |

1,28 (1,25; 1,31) p<0,001 |

1,31 (1,29; 1,34) p<0,001 р1>0,05 |

5,09 (4,57; 5,15) p<0,001 р2<0,001 |

1,29 (1,24; 1,32) p<0,001 р3<0,001 |

1,21 (0,91; 1,23) p<0,001 р4<0,001 |

|

Анти-SGPG, Ratio |

0,15 (0,11; 0,19) |

0,16 (0,13; 0,19) p>0,05 |

0,18 (0,14; 0,22) p>0,05 р >0,05 |

0,17 (0,15; 0,21) p>0,05 р >0,05 |

0,76 (0,69; 0,78) p<0,001 р <0,001 |

0,79 (0,71; 0,83) p<0,001 р >0,05 |

Примечание: формат представления данных — медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили; р — показатель достоверности по сравнению с контролем; р1 — показатель достоверности по сравнению с 1–4-ми сутками; р2 — показатель достоверности по сравнению с 7-ми сутками; р 3 — показатель достоверности по сравнению с 14-ми сутками; р 4 — показатель достоверности по сравнению с 21-ми сутками.

Завершение раннего периода травматической болезни головного мозга знаменует начало образования прочной глиомезодермальной ткани, образуемой из «реактивных» астроцитов, олигодендроцитов, фибробластов, лейкоцитов и макрoфагов. Последние усиливают образование белка промежуточных микрофиламентов: глиального фибриллярного кислого прoтеина (GFAP), который высокоспецифичен для нервной ткани, обеспечивает образование и жизнедеятельность ее цитоскелета, а также дифференцирование астроцитов, обеспечение макроэргами нейроцитов при усилении синаптической активности, построение гематоэнцефалического барьера, рост астроцитарных отростков, контакты их с олигодендроглиоцитами, миелиновыми оболочками и синапсами [4]. Сульфатированный глюкуронилпара-глобозид (SGPG), олигосахаридные цепи которого близко расположены к липидному бислою клеточной мембраны, вовлечен в адгезию и межклеточные взаимодействия, присутствует в шванновских клетках и мембранах нейронов, в том числе в миелиновой оболочке и аксолемме, а также эндотелиальных клетках нервных волокон [5].

Ограниченность систематических литературных сведений об изменении уровней иммуноцитохимических маркеров регенерации нервной ткани у больных с очаговыми ушибами вещества головного мозга делает весьма актуальным данное исследование.

Цель: изучить динамику содержания иммунологических маркеров регенерации нервной ткани у пациентов с очаговыми ушибами головного мозга в посттравматическом периоде.

Материал и методы. Объектом исследования стали 40 больных обоего пола с очаговыми ушибами вещества головного мозга. Все больные поступили в институт в течение 1–4-х суток с момента травмы и были сопоставимы по механизму, тяжести повреждений и выраженности неврологического дефицита. Контрольную группу составили 40 условно здоровых доноров сыворотки крови, не имеющих явных метаболических нарушений гомеостаза, тестируемых общеклиническими методами. У всех пациентов обследование осуществляли в ранние утренние часы до приема пищи путем пункции кубитальной вены, получая образец крови в объеме 5 мл. Кровь экспонировали для коагуляции при комнатной темпера- туре, центрифугировали при 2000 об./мин 10 минут до получения сыворотки. Методом твердофазного иммуноферментного анализа изучали концентрации нейрегулина1-beta1 (human NRG1-beta1) (RayBio, USA), глиального фибриллярного кислого протеина (GFAP) (BioVendor, Czech Republic), антител человека к сульфатированному 3-глюкуронилпараглобози-ду (anti-SGPG) (Buhlmann Laboratories, Switzerland) в соответствии с инструкциями к наборам на 1-е, 7-е, 14-е, 21-е и 30-е сутки после травмы в основной группе и однократно — в контрольной группе. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета программ IBM SPSS-20 Statistics. Большинство полученных данных не соответствовало закону нормального распределения, по этой причине для сравнения средних значений использовали непараметрический U-критерий Манна — Уитни. Рассчитывали показатель достоверности р, значения которого считали статистически достоверными при р<0,05.

Результаты. Изменения у ровня NRG1-beta1 в сыворотке крови у больных основной группы характеризовались двухфазными изменениями: увеличением на 7-е сутки в 6,9 раза (р1<0,001) и на 21-е сутки в 1,9 раза (р3<0,001) и уменьшением на 14-е сутки в 3,8 раза (р2<0,001) и на 21-е сутки в 5,8 раза (р4<0,001) по сравнению с другими контрольными точками.

Содержание GFAP в сыворотке крови больных основной группы характеризовалось пиковым повышением на 14-е сутки в 4,1 раза по сравнению с предыдущими сутками (p2<0,001). В остальные периоды наблюдения содержание изучаемого параметра оставалось стабильно высоким по сравнению с контрольным (p<0,001).

Уровень аnti-SGPG не продемонстрировал достоверных изменений на 1–4-е, 7-е, 14-е и 30-е сутки после травмы, и статистически значимое его увеличение отмечено только на 21-е сутки в 4,5 раза (р3<0,001) (таблица).

Обсуждение. Согласно данным литературы, функциональное восстановление головного мозга при очаговых ушибах головного мозга базируется на усилении процессов регенерации аксонов, в нейронах возможна только внутриклеточная регенерация. Отдельные авторы приводят разрозненные, а порой и противоречивые сведения об изменениях содержа- ния цитоплазматических нейроспецифических белков с преимущественно нейрональной и глиальной локализацией при альтерации нервной ткани [6].

Отмеченное нами пиковое увеличение NRG1-be-ta1 на 7-е сутки исследования является одним из механизмов саногенеза, нацеленных на увеличение чувствительности нервной ткани к действию данного маркера регенерации. Полученные сведения об изменении концентрации NRG1-beta1 соответствуют литературным [7] о тропных влияниях на нервную ткань. Второй, менее выраженный подъем концентрации NRG1-beta1, фиксирующийся на 21-е сутки посттравматического периода, способствует выживанию нейронов, их дифференцировке, регенерации мотонейронов, активации микроглии в периоды максимальной потери клеточного пула вещества головного мозга в зоне «ишемической полутени».

Максимальная концентрация GFAP на 14-е сутки с момента получения травмы в сыворотке крови пострадавших, на наш взгляд, связана с увеличением объема очага первичного повреждения, что инициирует усиленный синтез GFAP астроцитами, способствуя их дальнейшей дифференцировке, росту астроцитарных отростков. Кроме того, с помощью GFAP протекают процессы митоза астроцитов, что имеет исключительное значение при повреждениях головного мозга. Полученные данные об изменении концентрации данного показателя совпадают с данными, приведенными в некоторых источниках [8, 9], рассматривающих исследования факторов роста нервной ткани при патологии головного мозга различной этиологии.

Статистически достоверное повышение содержания аnti-SGPG в сыворотке крови на 21-е и 30-е сутки посттравматического периода соответствует литературным данным [10, 11] о развитии вторичных аутоиммунных механизмов в раннем периоде травматической болезни и выработки антител, главными мишенями для которых является сульфатированный 3-глюкуронилпараглобозид.

Заключение. Функциональное восстановление головного мозга при его очаговых ушибах в посттравматическом периоде базируется на значительном усилении процессов регенерации аксонов и периферических нервных волокон и меньшем усилении внутриклеточных структур, выраженность и направленность которых может определяться динамикой иммуноцитохимических маркеров.

Список литературы Нейроспецифические белки как маркеры регенерации нервной ткани при очаговых ушибах головного мозга

- Агаджанян В. В. Септические осложнения при политравме. Политравма 2006; (1): 9-17

- Мороз Б. Б. Актуальные проблемы патофизиологии. М.: Медицина, 2001; 424 с

- Конюченко E.A., Выгодчикова Г. Ю., Ульянов В.Ю. и др. Сопоставительный анализ содержания нейрегулина1-Ье-ta1 и цитокинов в сыворотке крови пациентов с очаговыми травматическими повреждениями головного мозга. Современные проблемы науки и образования 2016; (3): 166

- Ульянов В.Ю., Николенко B.H., Дроздова Г.A., Норкин И.А. Травматическая болезнь спинного мозга: патогенетические и саногенетические звенья гомеостаза. Саратов, 2016; 196 с.

- Суфианова Г.З., Шапкин А. Г. Повреждение нервной ткани: механизмы, модели, методы оценки. М.: Изд-во РАМН, 2014; 288 с.

- Ульянов В.Ю., Норкин И.А., Дроздова Г.A., Конюченко Е.А. Факторы роста нервной ткани как маркеры оценки процессов нейрогенеза при травматической болезни спинного мозга. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(3): 446-449

- Glauser ТА. Neuregulin-1 and ErbB4 Immunoreactivity is Associated with Neuritic Plaques in Alzheimer Disease Brain and in Transgenic Model of Alzheimer Disease. Journal Neuropathol-ogy and Experimental Neurology 2013; 62 (1): 42-54

- Одинак M. M., Цыган H. В. Факторы роста нервной ткани в центральной нервной системе. СПб.: Наука, 2005; 157 с.

- Краснов А. В. Астроцитарные белки головного мозга: структура, функции, клиническое значение. Неврологический журнал 2012; (1): 37-42

- Бэр M. Нейропротекция: модели, механизмы, терапия. М.: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2011; 429 с.

- Zhang Q. Effect of ciliary neurotrophic factor for the expression of glial fibrillary acidic protein for spinal cord injury in the rat. Acta Acad Med Mil Tertiae 2000; (5): 477-480.