Нейротехнологии в когнитивных системах и их влияние на трансформацию государственного управления

Автор: Репин Д.А., Клевцова О.Ю.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Государственное регулирование экономики

Статья в выпуске: 6-1 (150), 2024 года.

Бесплатный доступ

В современной динамично развивающейся социально-экономической среде, где объемы информации и сложность задач неуклонно возрастают, системы управления, основанные на традиционных подходах, все чаще демонстрируют свою ограниченность. В этих условиях на первый план выходят методы и принципы когнитивного управления, которые позволяют адаптироваться к изменчивым условиям, обрабатывать неструктурированную информацию и принимать решения в условиях неопределенности. Настоящая статья предпринимает углубленный анализ парадигмы когнитивного управления, раскрывая ее основополагающие принципы, методы и технологические решения. Авторами изучены влияние и потенциал нейротехнологий в процессе трансформации государственного управления на современном этапе.

Нейротехнологии, когнитивные системы, нейроинтерфейсы, государственное управление, искусственный интеллект

Короткий адрес: https://sciup.org/148331186

IDR: 148331186

Текст научной статьи Нейротехнологии в когнитивных системах и их влияние на трансформацию государственного управления

В настоящее время разработка целенаправленных искусственных систем ставит перед исследователями задачу интеграции знаний о когнитивных процессах человека. Анализ междисциплинарных работ, посвященных познавательной деятельности, выявил существенный пробел – недостаток практически при-

ГРНТИ 28.23.00

EDN CJBFYN

Дмитрий Александрович Репин – доктор социологических наук, доцент, руководитель лаборатории обработки и передачи информации в когнитивных системах Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук. ORCID 0009-0003-4191-6840

Ольга Юрьевна Клевцова – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории обработки и передачи информации в когнитивных системах Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук. ORCID 0009-0004-9746-4414

менимых моделей для инженерной реализации. С целью преодоления данного ограничения, в настоящей работе предлагается редукционистский подход к исследованию когнитивных процессов, результатом которого является разработка формализованной модели, ориентированной на технические приложения.

Теоретическая рамка исследования

На протяжении последнего десятилетия наблюдается экспоненциальный рост применения нейронных сетей в самых различных областях, что обусловлено их способностью эффективно решать широкий спектр задач, ранее считавшихся прерогативой исключительно человеческого интеллекта. В частности, 2023 год ознаменовался беспрецедентным всплеском интереса к генеративным нейросетевым моделям, включая такие платформы, как ChatGPT, Bard, DALL-E, Midjourney и др. Это свидетельствует о формировании нового этапа в развитии искусственного интеллекта, характеризующегося не только аналитической, но и синтетической мощью нейросетевых архитектур [9, с. 77].

В связи с этим, возникает комплекс фундаментальных и прикладных вопросов, требующих детального рассмотрения. Среди них: сущность нейронных сетей как вычислительных моделей, их функциональное назначение, перспективы дальнейшего развития и расширения областей применения, а также правовые и этические дилеммы, которые возникают в связи с их распространением. Данная статья ставит своей целью дать ответ на эти вопросы, опираясь на мультидисциплинарный подход, сочетающий в себе анализ технических, философских, правовых, этических и иных аспектов.

Результаты и их обсуждение

В своей основе искусственная нейронная сеть представляет собой математическую модель, схожую во многом со структурой и принципами функционирования биологических систем. Однако, нейронная сеть имеет и свою собственную логику работы, не являясь в то же время чистым алгоритмом [6, с. 9]. Подобно тому, как биологическая нервная система, будучи прототипом нейросети, обрабатывает внешние стимулы, нейронная сеть принимает входные данные посредством сенсорного слоя, который осуществляет трансляцию сигналов из внешней среды в формализованные представления.

Эти данные затем поступают в один или несколько скрытых слоев, где происходит их анализ и преобразование. При этом, скрытые слои состоят из ассоциативных нейронов, которые в процессе обучения выявляют статистические закономерности и зависимости между входными данными. Наконец, в выходном слое формируется реакция или решение, которое является результатом обработки входных данных. Следует отметить, что в отличие от традиционных алгоритмов, нейросети способны к обучению и адаптации, что позволяет им решать задачи, связанные с обработкой нелинейных и сложных зависимостей [2].

Структура нейросетей, включающая в себя входной, скрытые и выходной слои, обусловлена необходимостью последовательной обработки данных, формирования репрезентаций и принятия решений, что находит аналогию в биологической нервной системе. Кроме того, архитектура нейросетей, включающая в себя механизмы обратного распространения ошибки, позволяет им обучаться на примерах и обобщать полученные знания, что открывает широкие возможности для решения задач, требующих высокой степени адаптивности. Отдельные предпосылки понимания данных процессов были заложены в работах У. Маккалоу и У. Питтса, Ф. Розенблатта, К. Жегеди, А. Колмогорова и В. Арнольда и – особенно – в работах Ц. Лю.

В современной парадигме опосредованного взаимодействия нейрокоммуникации выступают как технологически детерминированный метод, предлагающий уникальный инструментарий для анализа и модуляции процессов интеракции. Этот подход, выходящий за рамки традиционных коммуникационных моделей, характеризуется использованием нейрофизиологических данных и цифровых технологий для создания новых возможностей в различных областях исследований и практического применения. В этом отношении показателен пример использования нейрокоммуникаций в маркетинговых исследованиях. В этой области они показали свою эффективность, а также позволили глубже понять потребительское поведение [1].

Вместе с тем, мы можем выделить еще одну особенность нейрокоммуникации в управленческих процессах. Интеграция процессов цифровизации (понимаемая в широком смысле) с биологическими процессами формирует потребность в использовании и развитии междисциплинарной области иссле- дований, которая находится на стыке нейронаук и информационных технологий. Нейрофизиология позволяет нам представить эмпирическую картину работы мозга, а цифровизация выступает в роли того технологического инструментария, используя который мы можем не только фиксировать, но и «оцифровывать» различные поведенческие характеристики.

При этом, речь идет не только о регистрации внешних проявлений психики, таких как вербальное поведение, мимика и жесты, но и об инкорпорации физиологических и психоэмоциональных проявлений в сложные системы человеко-машинного взаимодействия. Таким образом, возникает эмпирическая и техническая возможность более глубокого понимания мотивации и потребностей того или иного индивида и, вместе с тем, возможность создавать интеллектуальные системы, которые способны адаптироваться к его личностно-индивидуальным характеристикам и обеспечивать реализацию не только его физиологических, но и социально-значимых потребностей. Представляется, что обеспечение таких потребностей как раз и относится к одной из ключевых задач государства и реализуемого им государственного управления.

С другой стороны, в отличие от традиционных коммуникационных парадигм, нейрокоммуникаци-онные технологии, рассматриваемые нами в контексте управленческой коммуникации при осуществлении процессов государственного управления, представляют собой не только платформу для обмена внешними проявлениями психики, но и формируют канал для опосредованной связи между нейронными сетями отдельных индивидов. Конечно, на современном уровне развития технологий это достаточно еще не развитая область науки.

Тем не менее, накопленные знания и достижения науки последних 20–30 лет уже позволяют на практике добиваться данного эффекта за счет того, что трансмиссия сообщений включает не только информацию о вербальном и невербальном поведении, но и данные о физиологических параметрах и нейронной активности индивида. Иными словами, нейрокоммуникации формируют новый тип межличностного взаимодействия, основанный на передаче и анализе информации о бессознательных и неосознаваемых процессах мозговой деятельности. Кроме того, такие достижения создают почву для изучения режимов импульсивного принятия решений [8, с. 791].

Нельзя не отметить и то обстоятельство, что использование нейротехнологий в государственном управлении поднимает широкий спектр научных, этических и социальных вопросов, отличающихся принципиальной новизной. Несомненно, новая область исследований, направленная на решение таких возникающих проблем при внедрении ИИ в государственное управление, формирует значительный потенциал для повышения эффективности самих управленческих процессов, оптимизации коммуникационных стратегий. Однако внедрении ИИ-технологий в управленческие процессы наряду с формированием более адаптивных и человеко-ориентированных систем управления, создает и новые вызовы. Именно поэтому исследование и разработка принципов и методов нейрокоммуникаций в управлении представляется наиболее актуальной задачей, притом государственного значения.

Например, при развитии портала «Госуслуги» на начальных этапах его концептуальной проработки разработчики и идеологи цифровизации едва ли предвидели весь комплекс проблем, который порождает функционирование данного портала – от обеспечения кибербезопасности до чисто этических и правовых аспектов. В этом отношении следует заметить, что в рамках современной теории управления информационное пространство все чаще рассматривается не как гомогенная среда, а как сложная, иерархически организованная структура. В этом, по нашему мнению, проявляется и «генетическая» связь с самими процессами государственного управления и принятия управленческих решений на каждом его организационном уровне.

В такой логике информационное пространство управления может быть концептуализировано как многоуровневая стратифицированная система. Каждый уровень такой системы, следовательно, должен отличаться типом обрабатываемой информации и методами ее анализа (обработки). Как пример, на нижнем уровне иерархии располагается количественная и знаковая информация (т.е. первичные данные, подлежащие дальнейшей обработке). На следующем уровне осуществляется более сложный анализ этой «сырой» информации, включающий в себя параметрическую и непараметрическую энтропийную оценку, которая позволяет количественно измерить информационное содержание, используя концепцию энтропии.

Здесь можно использовать основные концептуальные наработки, представленные в ставших уже классикой информационной теории энтропии работах К. Шеннона, М. Волькенштейна, У. Эшби,

В.П. Цымбала, А.Я. Хинчина и др. В целом можно сказать, что данный уровень характеризуется стремлением к объективному количественному анализу и формализации данных, необходимых для управления социально-экономическими процессами и для принятия обоснованных управленческих решений.

Теперь рассмотрим характеристики верхнего уровня информационного пространства управления. Можно предположить, что на конусе техно-управленческой иерархии должны находиться феномены, наиболее сложно поддающиеся алгоритмизации и теоретизированию как таковому. Например, это ассоциативное, образное и вербальное мышление. Помимо данных элементов, на этом уровне объектами анализа становятся абстрактные образы, концепты и фантомы, роль которых в процессе принятия решений еще только предстоит определить. Здесь начинается формирование когнитивных моделей и семантических сетей, которые позволяют структурировать и осмысливать информацию на более глубоком уровне.

Именно на этом уровне происходит интеграция различных видов знания, включая эмпирические данные, экспертные оценки и интуитивные прозрения, что приводит к формированию комплексных представлений о действительности. Примечателен в данном аспекте ГОСТ Р 43.0.3-2009: Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Он не раскрывает данный подход с позиций научного осмысления процессов государственного управления, но все же предпринимает попытку внести некоторую ясность на методологическом уровне.

Таким образом, при оценке роли ИИ-технологий во всем их многообразии, в управленческих процессах важно обратить внимание на то, что концептуализация информационного пространства управления как многоуровневой стратифицированной системы подчеркивает не только важность аналитических методов, но и роль образного и ассоциативного мышления в формировании комплексного понимания и принятия эффективных управленческих решений. Подобный подход позволяет не только формализовать знания, но и интегрировать в процесс управления интуитивные и эвристические методы мышления, что, в свою очередь, открывает новые перспективы для развития теории и практики управления [4, с. 45].

По мнению отечественного исследователя Р.Г. Болбакова [3, 4], в основе парадигмы когнитивного управления лежит стремление к оптимизации процессов принятия решений посредством структурирования и верификации экспертного знания об объекте управления. Когнитивное управление, таким образом, представляет собой не просто набор методов, а скорее методологию, направленную на усиление интеллектуальной мощи экспертов за счет трансформации их эмпирического опыта в упорядоченное и объективно обоснованное знание.

Однако несмотря на то, что основные характеристики ассоциативного мышления развернуто представлены в работах Д. Гартли, Р.С, Немова, Л.С. Выготского, А.Ю. Самарина, А.Н. Леонтьева и др. (не говоря о таких классиках как Дж. Локк и Д. Юм), необходимы актуальные разработки этого проблемного поля с учетом потребностей нейронаук. Безусловно, сфера применения когнитивного управления динамично расширяется, охватывая все более широкий круг областей, где требуется принятие сложных решений в условиях неопределенности – там, где человек чисто физически не в состоянии в определенное время воспроизвести сложнейший комплекс расчетов, без которых невозможно принятие решений с учетом современных возможностей big data.

Подходы, разработанные в трудах Г. Саймона, Р. Аксельрода, А. Дюгейма и К. Швенка, Г. Малинец-кого (или приведенного нами выше современного отечественного исследователя Р. Болбакова) уже находят свое применение. Так, особое значение приобрели методы когнитивного управления в контексте моделирования информационных войн и конфликтов, где необходимо анализировать сложные информационные потоки, прогнозировать поведение акторов и разрабатывать эффективные контрмеры. В более широком смысле когнитивное управление призвано обеспечивать информационную устойчивость систем на различных уровнях – от государств и крупных сообществ до отдельных семей, как базовых элементов социальной структуры, являющейся в то же время объектом государственного управления.

Это предполагает не только защиту от информационных атак, но и формирование устойчивых когнитивных структур, способных эффективно функционировать в условиях информационного перенасыщения. Кроме того, в качестве перспективного направления также можно назвать использование когнитивного управления для моделирования поведения человека как сложной биосоциальной системы, при этом важно учитывать, что передовые разработки, скорее всего, уже к 2035–2040 гг. смогут создать технологическую инфраструктуру для реализации таких подходов. Пожалуй, наиболее серьезными здесь останутся правовые и этические проблемы, в решении которых в настоящее время есть заметная пробуксовка.

Важно учитывать и то, что на нынешнем этапе свой эволюции государственное управление переживает период фундаментальной структурной трансформации, обусловленной не только переосмыслением традиционных методов, но и необходимостью адаптации к новым вызовам и возможностям, связанным с бурным развитием технологий. Наша страна в этом направлении проделала огромный путь за последние 25 лет. Можно даже сказать, что уровню качества отдельных «оцифрованных» государственных услуг она находится в числе несомненные мировых лидеров. Так, пользователей портала «Госус-луги» насчитывается на конец 2024 года порядка 112 млн человек, а самый большой скачок роста пользователей отмечался в период с 2019 до 2023 года – число зарегистрированных личных кабинетов на «Госуслугах» увеличилось вдвое, составив 109 млн единиц.

Таким образом, то, что одним из ключевых элементов этой трансформации является интеграция нейротехнологий и ИИ в структуру государственного управления, не пустые слова. Данный процесс, выходящий за рамки простого технического усовершенствования, предполагает радикальное изменение принципов и методов государственного управления. Разумеется, проблема модернизации административных и управленческих процессов актуальна для любого государства мира, но для Российской Федерации с учетом всего комплекса ее географических, экономико-социальных и иных фундаментальных факторов решение такой технологической головоломки принципиально важно, и может быть обнаружено в использовании самых передовых технологий, например, через призму интерфейсов мозг-компьютер (ИМК) и технологий ИИ.

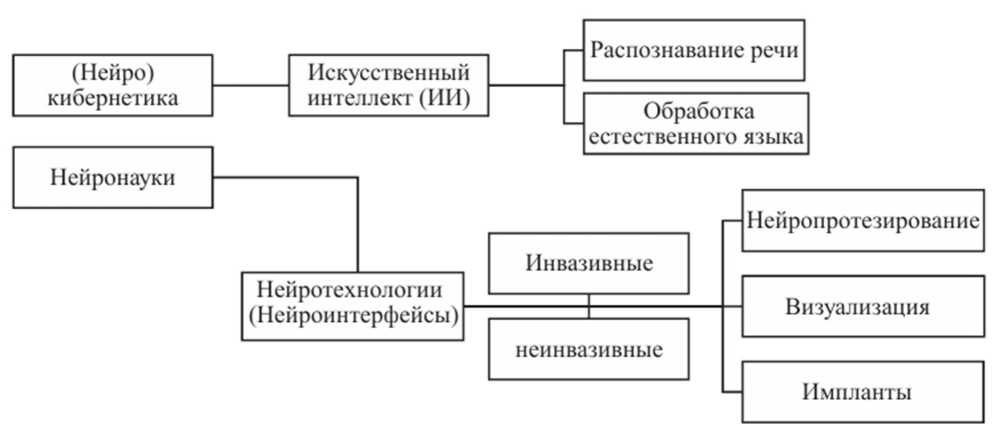

С другой стороны, при оценке перспектив применения нейротехнологий в государственном управлении также необходимо учитывать и один из прогнозов, согласно которому ожидаются существенные прорывы в области квантовых вычислений, создание соответствующей техники и материалов [11], имитирующих нейропроцессы по модели квантового мозга [5, с. 57]. При дифференциации различных траекторий развития нейротехнологий в государственном управлении, особенно если мы будем учитывать различные социально-экономические, технологические и политические контексты, следует учитывать саму взаимосвязь нейротехнологий с технологиями ИИ (см. рис.), т.е. понимать, каким именно образом интеграция нейротехнологий и ИИ может способствовать или, напротив, препятствовать достижению целей каждого из этих сценариев.

Рис. Взаимосвязь нейротехнологий и ИИ [7, с. 9]

Таким образом, положительная роль и потенциал (условный положительный трек развития) нейротехнологий в государственном управлении переходного (трансформационного) периода раскрывается в следующем ряде направлений:

-

1. В первую очередь, речь идет о повышении операциональности принятия решений и моделирования их последствий. Так, методы нейровизуализации (фМРТ и ЭЭГ), открывают новые возможности для изучения непосредственно мозговой активности при восприятии управленческих месседжей в качестве «установок к действию»; это создает принципиально новые возможности анализа общественного мнения и оценки эффективности государственной политики. Даже классические наработки Г. Тарда, А.Л. Лоуэлла или У. Липпмана в свете новых данных могут получить новый импульс к переосмыслению.

-

2. С другой стороны, нельзя не выделить и ряд негативных аспектов (негативный трек развития) дальнейшего внедрения нейротехнологий в системе государственного управления. Прежде всего, речь идет об этических, правовых [10] и социальных вызовах. Так, внедрение нейротехнологий в сфере государственного управления поднимает ряд острых этических, юридических и социальных вопросов, требующих особого внимания. В числе основных – конфиденциальность и безопасность данных. Сбор и обработка таких данных сопряжены с рисками нарушения конфиденциальности и требует разработки строгих протоколов безопасности для защиты персональной информации. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ лишь отчасти соответствует появляющимся новым вызовам на этом проблемном поле.

Вместе с тем, повышение вовлеченности граждан также может обеспечиваться масштабированием и более глубокой интеграцией ИИ-технологий в управленческие процессы. Например, нейроинтерфейсы, обеспечивающие прямое взаимодействие между мозгом и внешними устройствами, могут трансформировать процессы общественного участия в государственном управлении, хотя это и очень отдаленная перспектива. Также нейротехнологии могут использоваться для улучшения профессиональных навыков государственных служащих, повышения их концентрации и когнитивной гибкости, оптимизация государственных процессов;

Остается нерешенной и проблема обеспечения автономии и добровольного согласия. Как уже отмечалось, более 112 млн человек пользуются порталом «Госуслуги», но есть ли у них иные альтернативы получения данных услуг, кроме как через данный портал? Даже целевое информирование зачастую осуществляется на платформе «Госуслуги», также обстоит дело и со специализированными реестрами, информацию о включении в которые потребителю государственных услуг возможно получить либо исключительно, либо преимущественно на «Го суслугах». Особняком стоит и задача организации противодействия различным алгоритмическим предубеждениям и дискриминациям: применение нейроданных в процессах принятия решений может усилить существующие социальные неравенства, если не будут приняты меры для предотвращения алгоритмических предубеждений. Более того, эти негативные процессы могут порождать даже новые виды социального неравенства.

Заключение

Таким образом, нейротехнологии с позитивной точки зрения открывают новые, прежде всего технологические, возможности для трансформации государственного управления, предоставляя инструменты для оптимизации принятия решений на основе big data и методов нейронаук. В долгосрочной перспективе есть основания полагать, что нейротехнологии смогут внести значимый вклад в повышение вовлеченности граждан и персонализации государственных услуг. Дальнейшие исследования в этом направлении необходимы для полного понимания влияния нейротехнологий как на саму систему государственного управления, так и на конкретные управленческие функции и принятие управленческих решений.