Нейротехнологии в управленческой коммуникации (на примере нейроинтерфейсов)

Автор: Репин Д.А., Игнатьев С.А.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Методология и инструментарий управления

Статья в выпуске: 1 (151), 2025 года.

Бесплатный доступ

На современном этапе развития особую актуальность приобретает проблема разработки и внедрения перспективных технологических решений в управлении, возможных в свете перехода от чисто цифровых к нейрокоммуникационным новациям. С одной стороны, стремительный рост научного знания в области нейротехнологий открывает чрезвычайно широкие новые возможности в обеспечении управленческих процессов на совершенно ином уровне качества, но, с другой стороны, порядок и характер использования данных технологий ставит перед мировым сообществом ученых и практиков широкий круг проблемных вопросов - этические, правовые, технико-технологические, финансово-инвестиционные и др. В данной статье исследована природа и роль нейроинтерфейсов как элемента нейрокоммуникации в управленческих процессах, рассмотрен ряд вопросов, определяющих проблематику и перспективы дальнейшего применения нейроинтерфейсов в качестве элемента управленческой коммуникации.

Нейроинтерфейсы, управление, этика в области искусственного интеллекта, нейрокоммуникация, нейросоциология, искусственный интеллект

Короткий адрес: https://sciup.org/148331401

IDR: 148331401

Текст научной статьи Нейротехнологии в управленческой коммуникации (на примере нейроинтерфейсов)

Идея использовать электрический сигнал человеческого мозга в коммуникативных целях была воспринята учеными значительно позже, чем возникли первые гипотезы о самой возможности осуществления подобного. В качестве исторически сформировавшихся ведущих научных областей в этом направлении поисков можно выделить психофизиологию и нейрофизиологию, которые позволили выработать научное представление об устройстве головного мозга, работе нервных клеток и продуцируемых электрических сигналах [7, с. 401].

В условиях стремительного развития компьютеризации и технологизации управленческих процессов, нейротехнологии стали не только передним краем науки, определяющим многие исследовательские тренды своей области знания, но и передовыми средствами качественной трансформации процессов управления, формирования управленческой нейрокоммуникации. Особое место среди нейротехнологий в процессах управления занимают нейроинтерфейсы, исследование природы и роли которых в качестве элемента нейрокоммуникации во многом определяет проблематику и перспективы дальнейшего применения нейротехнологий в управлении различными процессами, в том числе социально-экономическими.

Материалы и методы

Набор инструментов, применяемых при построении нейрокоммуникаций, характеризуется в качестве специфического технологически организованного способа обеспечения опосредованной интеракции. На сегодняшний день нейрокоммуникации зарекомендовали себя эффективным инструментом в маркетинговых исследованиях, в исследованиях, посвященных различным аспектам когнитивных процессов, а также в области психологии и нейрофизиологии обучения. Нейрокоммуникации формируют комплекс связей между цифровой технологизацией и биологией.

В этом отношении нейрофизиология дает картину работы мозга человека, а цифровизация выступает в качестве инструментария фиксации (оцифровки) поведенческих характеристик человека за счет имплементации поведенческих и психоэмоциональных проявлений в жизни индивида в генерализованную систему человеко-машинной интеракции, обеспечивающей реализацию физиологических и социально значимых потребностей индивида и человеческого сообщества. Вместе с тем, как отмечает ряд исследователей, нейрокоммуникационные технологии выступают не только лишь в качестве платформы, на основе которой происходит обмен внешними проявлениями психики человека, к которым, например, можно отнести словарный корпус, жестикуляцию, мимические проявления, использование разнообразных символических элементов, но является конкретным мостиком, соединяющим непосредственно психики отдельных индивидов за счет того, что происходит инкорпорация в трансмиссию сообщений данных о физиологических параметрах индивида и последующей информации об процессах его мозговой деятельности [1, c. 2].

Использование нейроинтерфейсов в управленческой коммуникации, выстраиваемой на основе использования передовых нейротехнологий, таким образом, превратилось в актуальную научную проблематику, заслуживающую самого пристального и серьезного внимания со стороны академического сообщества. В качестве методологического инструментария при изучении вышеуказанных процессов обоснованным представляется применение системного и риск-ориентированного подходов. Вместе с тем, принимая во внимания предмет и объект исследования, особого внимания также требуют этические аспекты интеграции нейроинтерфейсов в управленческую (нейро)коммуникацию.

Основные результаты и их обсуждение

Еще в 1875 г. Ричард Катон, используя гальванометр, установил наличие электрического тока в мозге. Установив игольчатые электроды таким образом, чтобы они находились одномоментно и на поверхности, и в толще мозга, ученый зафиксировал наличие разницы потенциалов между этими частями, обработав в качестве подопытных животных кролика и обезьяну. Кроме того, Катон сумел установить разность направленности слабых токов, сравнивая сигналы, получаемые с поверхностей мозга и черепа. Внешняя стимуляция, точно так же, как и саморегуляция, порождали изменения токов в различных областях мозга.

Эти открытия можно условно считать теоретическим началом формирования новых знаний, развитие которых в дальнейшем привело к созданию нейрокомпьютерных интерфейсов (brain computer interface) – устройств, с помощью которых человеческий мозг может обеспечивать интеракцию c внешним программным или аппаратным объектом, например, компьютерной машиной или роботизированным манипулятором. Важно, что подобные устройства функционируют таким образом, что с их помощью обеспечивается считывание электрической активности мозга и трансмиссия. В результате эти сигналы становятся интерпретируемыми и ассоциируются с конкретным объектным актом. С точки зрения практики это создает уникальные возможности для обладателя такого нейроинтерфейса обеспечивать трансформацию внутреннего когнитивного в реальное внешнее действие.

История непосредственно нейроинтерфейсов начинается с работ Ханса Бергера, в которых отдельное место заняли исследования электрической активности мозга и развития электроэнцефалографии (ЭЭГ). В 1924 году этому ученому удалось первому зафиксировать активность человеческого мозга за счет применения ЭЭГ. Также в научной литературе представлено мнение, что учение о нейрокомпьютерном интерфейсе как таковое происходит из опытов академика И.П. Павлова, в фокусе которых находилось исследование условных рефлексов и коры головного мозга. В последующем эти результаты были развиты в работах П.К. Анохина, продемонстрировавшего в 1935 г. управляющее воздействие принципа обратной связи в регулировании высших приспособительных реакций индивида и его эндогенной среды. Большой вклад развитие этих подходов внесли и работы Н.П. Бехтеревой, которой удалось расшифровать некоторые коды головного мозг человека в процессе его психической активности [2, c. 368].

По мнению отечественного ученого М.А. Лебедева, лидера в области разработки систем двунаправленной коммуникации мозг-устройство на приматах, нейроинтерфейсы можно классифицировать на ряд типов, и таких классификаций существует несколько. Первый вариант такой классификации выстраивается по физиологической функции, исполняемой нейроинтерфейсом. Данная классификация включает в себя следующие типы нейроинтерфейсов: моторные, сенсорные, двунаправленные, когнитивные интерфейсы, многопользовательские интерфейсы.

Моторные нейроинтерфейсы обеспечивают совершение двигательных функций. В качестве примеров здесь можно привести движения верхних и нижних конечностей и движения, в которых могут быть задействованы группы конечностей или всего тела. Основная задача сенсорных нейроинтерфейсов – воспроизведение ощущений, а двунаправленные нейроинтерфейсы интегрируют сенсорные и моторные функции. Когнитивные нейроинтерфейсы обеспечивают воспроизведение высших нервных функций. В числе таких можно назвать: запоминание (память), внимание (концентрация) и решение любых вопросов. Современные нейроинтерфейсы способны регистрировать мозговую активность сразу нескольких человек, что открывает возможности для совместного решения задач.

Классификация этих устройств часто также основывается на степени их инвазивности. Инвазивные интерфейсы подразумевают хирургическое вмешательство, включающее трепанацию черепа и внедрение электродов непосредственно в нервную ткань. Подобные операции сопряжены с риском повреждения тканей и/или инфицирования, особенно при наличии внешних элементов имплантата, таких как провода для подключения к регистрирующей аппаратуре, что наблюдалось в ходе клинических испытаний на людях. Неинвазивные нейроинтерфейсы, напротив, не представляют таких угроз и реализуются сравнительно просто. Типичным примером служит ЭЭГ, при которой электроды размещаются на поверхности головы.

Кроме того, исследователи выделяют независимые (эндогенные) и зависимые (экзогенные) нейроинтерфейсы. Независимые интерфейсы позволяют пользователям самостоятельно инициировать команды, например, путем мысленного представления движений. Зависимые же интерфейсы, как следует из их названия, полагаются на внешние стимулы, вызывающие отклик нервной системы. В частности, это интерфейсы, основанные на потенциале P300 ЭЭГ, способные регистрировать усиленный ответ на ожидаемые стимулы [4, c. 83-84].

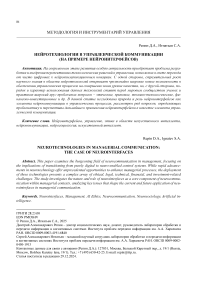

Рассматривая принципы работы нейроинтерфейсов важно отметить, что нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) представляет собой технологию, обеспечивающую непосредственную коммуникацию между человеческим мозгом и вычислительными системами. Процесс функционирования НКИ складывается из нескольких последовательных стадий: фиксации нейронной активности, ее последующего анализа и, наконец, применения полученных данных. Этап анализа включает в себя предварительную фильтрацию сигналов, извлечение ключевых характеристик и их дальнейшую категоризацию. Стадия применения данных подразумевает взаимодействие с компьютером и организацию обратной связи с пользователем. Для регистрации активности мозга применяются разнообразные методы, среди которых:

магнитоэнцефалография, позитронно-эмиссионная томография, электрокортикография, магнитно-резонансная томография, инфракрасная спектроскопия (НИС), электроэнцефалография.

Среди множества методов нейрофизиологической регистрации мозговой активности ЭЭГ занимает особое место, будучи, пожалуй, наиболее широко применяемой методикой. При проведении ЭЭГ, запись электроэнцефалограмм обычно осуществляется в соответствии с международным стандартом 10/20, определяющим точки отведения электродов. Ключевым достоинством ЭЭГ является ее неинвазивность, что делает процедуру безопасной и комфортной для пациента. Предварительная обработка получаемых сигналов, в свою очередь, играет критически важную роль в обеспечении качества данных. Она предполагает применение как пространственной, так и частотной фильтрации для подавления нежелательных артефактов и помех.

Этот этап крайне необходим, учитывая малую амплитуду биологических сигналов, используемых в нейроинтерфейсах. В процессе частотной фильтрации могут быть задействованы различные типы фильтров, такие как фильтр Баттерворта, фильтр Бесселя, фильтр Чебышева, фильтр Гаусса и эллиптический фильтр, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками и может быть адаптирован под конкретные задачи [6, c. 107-108]. Базовая модель функциональной организации нейроинтерфейса представлена на рисунке 1 [8, 10].

Формирование команд

Обратная связь

Выявление характерных признаков сигнала

Классификация

Запись активности мозга Оцифровка Удаление артефактов

Рис. 1 . Базовая модель функционирования нейроинтерфейса

На пороге новой эпохи, научное сознание все более отчетливо просматривает взаимосвязь человека, общества и биосферы – единую, хрупкую систему, чьи контуры очерчены нарастающими вызовами, от проблем народонаселения до глобальных кризисов в продовольственной и медицинской сферах. Человеческий мозг в этой картине предстает не просто органом, но сложнейшим узлом, где биологические, биофизические и нейрофизиологические процессы сплетаются с социальными и культурными аспектами информационного обмена. По сути, современная коммуникация – это нечто большее, чем просто передача данных; это многомерная, многоуровневая и междисциплинарная конструкция, отражающая потоки сознания и коллективного бессознательного, пронизывающие все сферы нашего бытия.

Именно с помощью нейроинтерфейсов управленческая коммуникация становится уникальным фактором обеспечения реализации управленческих решений на новом уровне. Здесь важно помнить, что в современных условиях такие управленческие решения необходимо принимать в экстраординарных условиях экспонентного роста технологий на основе искусственного интеллекта (и нейроинтерфейсы не являются исключением) и попутно возникающих рисков, вызовов, угроз. Как отмечает член-корреспондент РАН М.В. Федоров [9, c. 7-9], со времен, когда в середине XX века зародилось само понятие «искусственный интеллект», и оно обрело статус самостоятельного объекта научного поиска, мир захлестнула волна инноваций и открытий. Сотни тысяч патентов и более полутора миллионов научных трудов – это лишь видимая часть айсберга, свидетельствующая о колоссальном интересе к этой области.

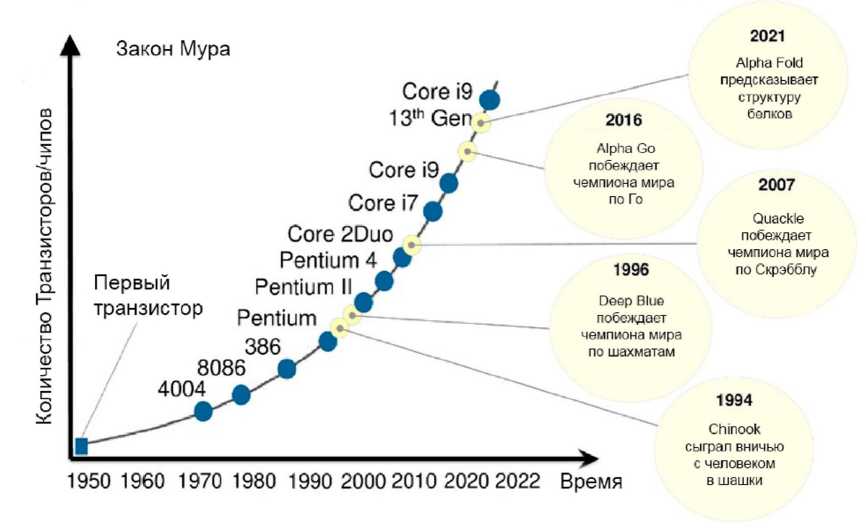

Однако подлинный взрыв в сфере искусственного интеллекта произошел лишь в последние годы. Анализ данных, представленных ресурсами Statista и Dimensions, показывает, что более половины всех патентов, связанных с ИИ, были выданы за последнее десятилетие – поистине поразительный скачок, который отражает экспоненциальный рост этой технологии (рисунок 2). Этот стремительный взлет, по- видимому, неразрывно связан с двумя ключевыми факторами: неуклонным ростом вычислительной мощи микропроцессоров, о котором свидетельствует знаменитый закон Мура (рисунок 3), и столь же стремительным увеличением скорости передачи данных, что создает новые возможности для обработки и обмена информацией.

Исходя из аналитических заключений ряда ученых [3], дальнейшая интеграция принципов технической бионики в сферу цифрового государственного управления, в частности, в обучение нейросетей и разработку интеллектуальных ассистентов на основе больших данных, неуклонно приближает перспективу внедрения нейрокоммуникационных технологий в государственную систему управления.

|

1G |

2G |

3G |

4G |

5G |

|

Экспоненциальный рост скорости передачи данных от поколения к поколению |

2 Mbit/s • |

2 Gbit/s • |

100 Gbit/s ■ |

|

|

2 kbit's |

64 kbit's |

|||

|

1984 |

1991 |

2002 |

2010 |

2020 |

|

AMPS TAGS FDMA |

D-AMPS GSM GPRS CDMA |

CDMA 2000 UMTS HSPA EDGE |

LTE WiMax HSPA+ |

5G NR |

Обмен аналоговыми Цифровые стандарты Увеличена скорость IP-ориентированная Увеличены голосовыми с поддержкой цифрового соединения сеть, поддержка скорость сообщениями коротких текстовых для передачи данных мультимедиа и надежность, сообщений (SMS) уменьшены задержки, поддержка прямого взаимодействия между устройствами

Рис. 2 . Экспоненциальная динамика возрастания скорости передачи данных [8]

4004 л

Core i9(

Core i7

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2022 Время

Deep Blue побеждает чемпиона мира по шахматам

Quackle побеждает чемпиона мира по Скрэбблу

Первый транзистор

Pentium 386 ;

Alpha Go побеждает чемпиона мира по Го

Core 2Duo

Pentium 4 J

Pentium II _Ж

Chinook сыграл вничью с человеком в шашки

Alpha Fold предсказывает структуру белков

Закон Мура

Core i9 X 13,h Gen w

Рис. 3. Сопоставление технологий на основе ИИ и закона Мура [8]

С одной стороны, существует траектория дальнейшего усиления возможностей искусственного интеллекта и нейронных сетей. С другой же стороны, человеческий интеллект, с его сложной нейросетевой организацией, может стать более надежной и заслуживающей доверия основой для государствен- ного управления и, как следствие, для легитимности государственной власти. В условиях, когда глобальная сеть Интернет эволюционирует в направлении «Нейронета», игнорирование этого стратегически важного технологического вектора для государств представляется недопустимым. Этот вектор, по сути, отражает процесс постепенного становления нейроцифровой парадигмы государственного управления [3] (рисунок 4).

Выводы

В сложном переплетении нейронных связей содержится большой потенциал эргономичности: подсознательные коммуникации могут выступать в качестве специфических нитей, соединяющих индивидов с социумом на глубинном уровне, превращая управленческую (нейро)коммуникацию в крайне эффективный и результативный процесс. Эти автоматические реакции опережают любые сознательные действия, демонстрируя быстроту и лаконичность. При этом, вопреки упрощенным представлениям, подсознание не является механическим набором шаблонов, но, напротив, представляет собой живую и динамичную систему, непрерывно оценивающую окружающую среду и прокладывающую маршруты будущих действий, словно талантливый навигатор.

Биологический уровень интеллектуальных процессов

Нейроны

Нейрокоммуннкацня

Технический уровень считывания, обработки и усиления интеллектуальных процессов

Нейросетевая инфраструктура государственного (интеллектуального) управления

Биоэлектронпка (Нейролинк): от цифровых к квантовым протоколам данных, нейрокогерентности интеллектуальных процессов (личности-личности, лпчностп-государственных корпоративных центров обработки данных)

Квантовые компьютеры п связь, цифровые АКАК-офисы государства и бионика, цифровая сенсорика "умного города", Интернет вешей, беспилотный транспорт, робототехника

Нейронет п глобальное управление (связность)

Нейропнтеллект (нейроразум), цифровые двойники человека и мира вешей, нейроцпфровое государство

Рис. 4 . Этапы становления нейроцифрового государственного управления [3]

Мозг, даже при минимальном задействовании ресурсов, способен работать по принципу вероятностного прогнозирования, удивительно напоминая собой эвристические алгоритмы, что является свидетельством его поразительной адаптивности. Сознание же, словно театральный прожектор, включается под воздействием ретикулярной формации, задействуя при этом бесчисленное количество мозговых структур. Нейросоциологические исследования и современные управленческие нейрокоммуникации, таким образом, являются своеобразными «навигационными инструментами», способными к гармонизации нового здорового «я» современного человека [5], с одной стороны, и, с другой стороны, обладают всем необходимым потенциалом для обеспечения эффективной и результативной управленческой коммуникации на основе новых, технологически-революционных нейроинтерфейсов, которые выступают примером внедрения нейротехнологий в процессы управления.