Некоторые аспекты анестезиологического обеспечения и послеоперационной интенсивной терапии при аутотрансплантации почки в хирургии ретроперитонеальных сарком

Автор: Мориков Дмитрий Дмитриевич, Расулов Родион Исмагилович, Дворниченко Виктория Владимировна, Муратов Андрей Анатольевич, Пономаренко Анна Петровна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 1 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлен ретроспективный анализ анестезиологического пособия и послеоперационного периода пяти пациентов, которым была произведена аутотрансплантация почки как компонент операции по удалению забрюшинной саркомы. Всем пациентам проведено анестезиологическое пособие согласно современным представлениям о мультимодальной анестезии на основе низкопоточного наркоза севофлюраном, грудной эпидуральной аналгезии наропином и внутривенным введением фентанила. Проанализированы следующие показатели: дозы анестетиков, гемодинамические показатели, объем интраоперационной инфузионной терапии, объем диуреза во время операции и в послеоперационном периоде, длительность послеоперационного введения антикоагулянтов, применение антибактериальных препаратов, дни нахождения пациентов в палате интенсивной терапии и количество койко-дней, проведенных в стационаре. Продемонстрировано, что сочетание низкопоточного наркоза севофлюраном, грудной эпидуральной аналгезии наропином и внутривенного введения фентанила является приоритетным методом при анестезиологическом обеспечении таких операций. Количество койко-дней, проведенных в реанимации и стационаре, снижается при совершенствовании как хирургической техники, так интра- и послеоперационного терапевтического сопровождения пациентов.

Мультимодальная анестезия, реимплантация почки, ретроперитонеальная саркома

Короткий адрес: https://sciup.org/140254010

IDR: 140254010 | УДК: 617.553-006.3.04-089-009.614+616.61-089.843 | DOI: 10.21294/1814-4861-2018-17-1-45-49

Текст научной статьи Некоторые аспекты анестезиологического обеспечения и послеоперационной интенсивной терапии при аутотрансплантации почки в хирургии ретроперитонеальных сарком

Разработка и внедрение в клиническую практику новых лекарственных препаратов и анестезиологических методик позволили расширить возможности оперативного лечения злокачественных опухолей. Прогресс в анестезиолого-реанимационной службе позволил проводить адекватную защиту при сложных, продолжительных хирургических вмешательствах и в последующем обеспечивать гладкое течение послеоперационного периода. Следствием этого является то, что некоторые операции, проводимые несколько лет назад как эксперимент, в современной хирургии становятся рутинными вмешательствами. Довольно ярко это демонстрирует хирургическое лечение ретроперитонеальных сарком, при которых необходимо выполнение травматичных мультивисцеральных резекций. В последнее время при таких операциях стали применяться органосохраняющие приемы. Первая аутотрансплантация почки (АТП) была выполнена J.D. Hardy в 1963 г. и, получив активное развитие в 60–70-х гг. XX века, в последующем была забыта [1]. Появление интереса к АТП в

последние десятилетия объясняется прогрессом в анестезиолого-реанимационной службе и совершенствованием трансплантационных технологий [ 1,2 ] . Следует отметить, что хирургический аспект АТП периодически обсуждается в литературе, но анестезиолого-реанимационное обеспечение подобных операций представлено крайне скудно.

Цель исследования – анализ анестезиологического пособия и послеоперационной интенсивной терапии у пациентов, перенесших аутотрансплантацию почки при хирургическом лечении ретроперитонеальных сарком.

Материал и методы

Ретроспективно проанализированы истории болезни 5 пациентов, оперированных в ГБУЗ «ООД» г. Иркутска в период с 2011 по 2016 г. по поводу ретроперитонеальных сарком. Средний возраст больных – 51 (50–60) год. Всем пациентам была произведена реимплантация почки как компонент операции по удалению забрюшинной саркомы. Больные оперированы через внебрюшинный доступ по Пирогову (Gibson) и тотальную срединную лапаротомию под общим комбинированным наркозом [ 3, 4 ] . Средняя продолжительность оперативного пособия составила 470 (455–535) мин. Проанализированы длительность анестезиологического пособия, дозы анестетиков, гемодинамические показатели, объем интраоперационной инфузионной терапии, объем диуреза, длительность послеоперационного введения антикоагулянтов, применение антибактериальных препаратов, сроки пребывания пациентов в палате интенсивной терапии, количество койко-дней, проведенных в стационаре.

Статистическая обработка результатов проведена с помощью пакета программ Statistica 6.0. Проверку нормальности распределения полученных данных проводили с использованием тестов Колмогорова – Смирнова. Учитывая ограниченную статистическую выборку, нормальное распределение в исследовании отсутствовало, поэтому данные представлены в виде медианы и 25–75 % границы интерквартильного отрезка.

Результаты и обсуждение

До операции, в связи с объемом опухоли и имеющимися грубыми водно-электролитными нарушениями, 3 из 5 пациентов в течение суток проводилась предоперационная подготовка в условиях палаты реанимации, что потребовало установки центрального венозного катетера (ЦВК), эпидурального катетера и инфузионной коррекции.

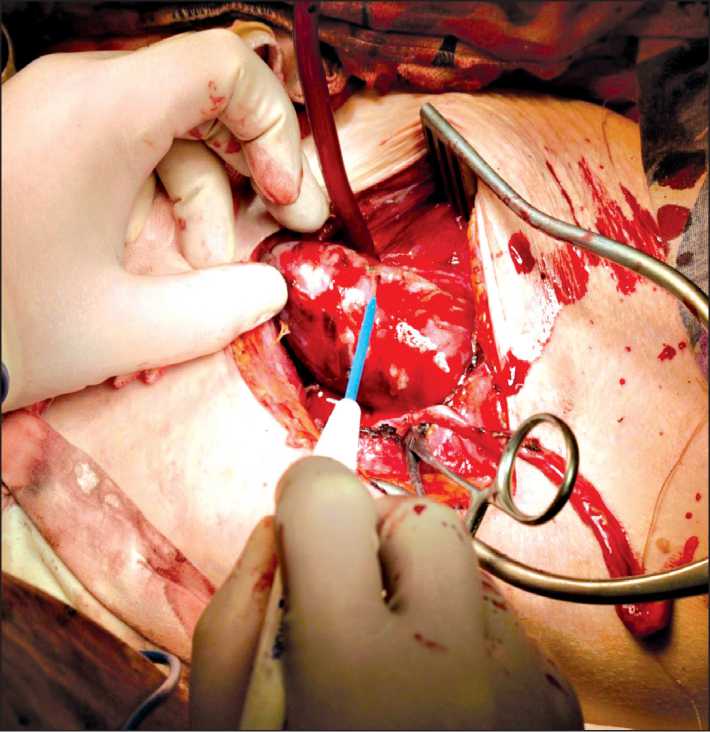

Средняя продолжительность анестезиологического пособия с учетом установки ЦВК и эпидурального катетера составила 540 (510–595) мин. Пособие проводилось согласно современным представлениям о мультимодальной анестезии на основе низкопоточного наркоза севофлюраном, грудной эпидуральной аналгезии наропином и внутривенного введения фентанила [5]. Основным компонентом проведения эндотрахеального наркоза являлся севофлюран, который ингалировался до достижения МАК 0,7–0,9 %. Средняя доза фентанила составила 5 (4–6) мкг/кг/час. С целью дополнительного компонента анестезии применялся атарактик сибазон в общей дозе 10 мг. Эпидуральное введение ропивакаина (2 мг/мл) со скоростью 8–10 мл/час проводилось в установленный заранее катетер на уровне ThVIII–ThX. Для фармакозащиты реимплантируемой почки от ишемии вводился рибоксин по следующей схеме: за 10–15 мин до пережатия артерии почки в разовой дозе – 1,2 г (60 мл 2 % раствора) и 0,8 г – после восстановления кровообращения (40 мл 2 % раствора). Средний объем инфузионно-трансфузионной интраоперационной терапии составил 3710 (3549–4180) мл, что соответствовало 7,4 (5,7–8,1) мл/кг/час. Особенностью интраоперационного периода явилась нестабильность гемодинамических показателей в момент возобновления кровотока по сосудам почки, обусловленная синдромом реперфузии (рис. 1). Снижение гемодинамических показателей потребовало введения норадреналина в дозе 0,5 (0,38–0,61) мкг/кг/час. В среднем объем интраоперационной кровопотери составил 600 (500–700) мл; интраоперационный диурез – 1450 (1300–1900) мл.

Системный воспалительный ответ контролировался по динамике С-реактивного белка, прокальцитонинового теста, уровня лейкоцитов и изменений в лейкоцитарной формуле. При необходимости антибактериальная терапия назна-

Рис. 1. Восстановление кровотока в реимплантированной, декапсулированной почке чалась с учетом чувствительности высеваемой микрофлоры.

Обезболивание в послеоперационном периоде заключалось во введении раствора ропивакаина 2 % в эпидуральное пространство со скоростью 12–14 мл/час. Данная концентрация и скорость введения анестетика создавали адекватное обезболивание, что контролировалось с помощью гемодинамических показателей, уровня глюкозы и кортизола в крови. Болевые ощущения у пациентов оценивалась по 10-балльной вербальной описательной шкале, принятой в отделении (Verbal Descriptor Scale; Gaston-Johansson F. et al., 1990). В среднем уровень боли больным оценивали на 0,74 (0–3) балла. При этом лабораторными методами показатели определялись в пределах референтных значений.

С целью профилактики тромбоза сосудистых анастомозов в послеоперационном периоде в течение 86,1 (82,5–137,3) ч пациентам проводилась внутривенная инфузия нефракционированного гепарина в дозе 500–1000 ед/ч. У 2 пациентов послеоперационный период осложнился кровотечением, что потребовало релапаротомии и гемостаза. Тот факт, что кровотечение произошло в отсроченный период, свидетельствует об осложнениях гепаринотерапии.

Кроме того, оперированным больным проводилась послеоперационная инфузионно-трансфузионная терапия, включающая кристаллоиды, препараты желатина (гелофузин), белковые препараты (альбумин), свежезамороженную плазму по показаниям. Объем инфузионной терапии варьировался от 35 до 65 мл/кг/сут. Адекватность инфузионно-трансфузионной терапии контролировалась по лабораторным показателям (КЩС, электролиты, уровень общего белка, альбумина, мочевины, креатинина), уровню центрального венозного давления, гемодинамическим показателям. Средний суточный объем диуреза составил 3228 (2516–3594) мл, что соответствовало 1,85 (1,81–2,6) мл/кг/час. Учитывая, что уровень креатинина, калия и объема диуреза соответствовал референтным значениям, показаний к проведению почечно-заместительной терапии не возникало.

Для контроля сосудистых анастомозов реим-плантированной почки пациентам ежедневно проводилась УЗИ-допплерография с оценкой проходимости анастомозов, спектральных и скоростных показателей кровотока вены и артерии. Рентгенологическая диагностика выделительной функции с применением контраста (рис. 2) осуществлялась только в отсроченном периоде из-за высокой вероятности развития рентген-контрастного почечного повреждения.

В среднем продолжительность пребывания в палате интенсивной терапии равнялась 7 (6–11) койко-дням. По мере накопления опыта подобных

Рис. 2. КТ. Выделительная функция реимплантированной почки операций снижение этого показателя с 13 койкодней у первой пациентки до 6 койко-дней – у пятой. Аналогичная закономерность наблюдается при анализе количества койко-дней, проведенных пациентами в стационаре. При среднем стационарном койко-дне 32 (23–37) первая пациентка была выписана на 46-е сут после операции, тогда как у пятой оперированной больной продолжительность госпитализации составила 22 койко-дня.

Заключение

Применение мультимодальной анестезии на основе низкопоточного наркоза севофлюраном, грудной эпидуральной аналгезии наропином и внутривенного введения фентанила в совокупности с взвешенным ведением послеоперационного периода при аутотрансплантации почки позволяет минимизировать риск осложнений, связанных с объемом вмешательства, сочетающегося с интраоперационной ишемией почки. Продолжительность госпитального периода и сроки пребывания в палате интенсивной терапии находятся в прямой зависимости от совершенствования хирургической техники и методики интра- и послеоперационного терапевтического сопровождения пациентов.

Список литературы Некоторые аспекты анестезиологического обеспечения и послеоперационной интенсивной терапии при аутотрансплантации почки в хирургии ретроперитонеальных сарком

- Расулов Р.И., Дворниченко В.В., Муратов А.А. Экстракорпоральные операции на почке в хирургии и онкологии (обзор литературы). Сибирский онкологический журнал. 2017; 16 (3): 92-98. DOI: 10.21294/1814-4861-2017-16-3-92-98

- Brekke I.B., Flatmark A. Extracorporeal Renal Surgery and Autotransplantation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 1997; 149. DOI: 10.1007/978-3-642-60773-8

- Расулов Р.И., Муратов А.А., Дворниченко В.В., Мориков Д.Д., Тетерина Т.П. Реимплантация почки при расширенно-комбинированном удалении забрюшинной липосаркомы (клиническое наблюдение). Acta Biomedica Scientifica. 2017; 2 (113): 130-135.

- Расулов Р.И., Муратов А.А., Дворниченко В.В., Мориков Д.Д., Батороев Ю.К., Сонголов Г.И. Аутотрансплантация почки в хирургии ретроперитонеальных сарком. Трансплантология. 2017; 9 (2): 118-124.

- Горобец Е.С., Груздев В.Е., Зотова А.В., Типисев Д.А., Нин А.Р. Мультимодальная комбинированная анестезия при травматичных операциях. Общая реаниматология. 2009; 5 (3): 45-50.