Некоторые аспекты деятельности банка в вопросах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

Автор: Пономарва Н.А., Калимуллина Р.Р.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Проблемы экономической безопасности

Статья в выпуске: 6, 2015 года.

Бесплатный доступ

Борьба с отмыванием доходов от преступной деятельности в настоящее время является одной из крупнейших проблем международной антикриминальной политики, что не может не отразить возрастающие масштабы этого явления. Проблема легализации капитала, полученного преступными путями, приобретает международный характер и нуждается в принятии мер по противодействию в международных масштабах.

Мировая финансовая система, легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путём, теневая экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/14319376

IDR: 14319376

Текст научной статьи Некоторые аспекты деятельности банка в вопросах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

Согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», под легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путём, понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретёнными преступным путём, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом [1]. Борьба с отмыванием доходов от преступной деятельности в настоящее время является одной из крупнейших проблем международной антикриминальной политики, что не может не отразить возрастающие масштабы этого явления. Проблема легализации капитала, полученного преступными путями, приобретает международный характер и нуждается в принятии мер по противодействию в международных масштабах. Сегодня, по оценкам экспертов, ежегодно отмываемые средства составляют уже 1,6 трлн дол., а сама деятельность стала самостоятельным, сверхприбыльным и быстро растущим сектором теневой экономики. При этом общий ущерб, наносимый экономике и обществу, очевидно гораздо существеннее по причине присутствия отмывочных схем во многих экономических преступлениях.

Легализация доходов незаконного происхождения является серьёзной угрозой и для мировой финансовой системы в целом, и для финансовых систем отдельных государств. Поступление незаконно полученных доходов в экономику страны способствует развитию криминального бизнеса, усугубляет коррупцию, подрывает финансовые устои государства. Данное понятие тесно связано с такими явлениями, как бегство капитала, коррупция, использование российскими компаниями и банками офшорных юрисдикций для сокрытия источника происхождения доходов и уклонения от налогов. В частности, по данным Банка России, только за 2012 г. отток капитала из страны составил 56,8 млрд дол. США, из которых на статью платёжного баланса России «Сомнительные операции» пришлось более 85 %. Всего же начиная с 2000 г. по статье «Сомнительные операции» из России было выведено около 310 млрд дол. США [6]. В целом рейтинг видов преступной деятельности, характеризующейся извлечением преступных доходов, отражает следующие данные: 12 % - неза конная финансовая деятельность; 11,5 % -наркобизнес; уклонение от уплаты налогов -11 %; коррупция (взяточничество) - 10,5 % и т.д. Следующие виды преступлений повлекли получение наиболее крупных доходов, ставших известными респондентам: незаконное предпринимательство (11,2 %); получение взятки (9,8 %); присвоение и растрата (8,9 %). Наиболее низкий результат показал такой вид преступления, как хищение предметов, имеющих особую ценность, - 16 %. Касательно сфер легальной деятельности, в которых чаще всего осуществляется легализация преступных доходов, то лидирующие позиции занимают финансовокредитная сфера (33,5 %), оптовая торговля (16,3 %), благотворительная деятельность (13,4 %), шоу-бизнес (13,1 %).

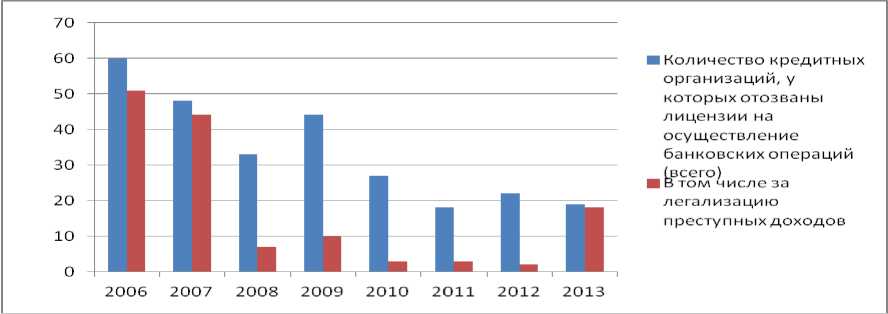

В Российской Федерации в рамках борьбы с незаконным отмыванием преступных доходов только за период 2006– 2013 гг. лишились лицензий 133 банка, прямо или косвенно участвовавших в данной противоправной деятельности (см. рисунок) [5].

Рисунок - Доля банков, лишённых лицензий за легализацию преступных доходов, в общем количестве кредитных организаций, лишенных лицензий за нарушение российского банковского законодательства

В 2013 г. в отношении 415 кредитных организаций было возбуждено 1 233 дела обадминистративных правонарушениях (что на 264 дела меньше, чем в 2012 г.), в том числе 457 дел в отношении должностных лиц. При этом 81 дело об административных правонарушениях было прекращено на этапе проведения расследования. В течение года было завершено рассмотрение по 1 146 делам об административных правонарушениях, по которым вынесено 290 постановлений о наложении штрафа (в том числе 57 постановлений в отношении должностных лиц кредитных организаций), 482 – о назначении предупреждений (в том числе 239 постановлений в отношении должностных лиц) и 374 – о прекращении административных дел (в том числе 144 постановления в отношении должностных лиц) [2].

Легализация преступных доходов – это достаточно сложный процесс, который включает множество разнообразных операций. Эти операции, в свою очередь, совершаются разными методами, которые регулярно усложняются и совершенствуются.

Исходя из определения, предложенного группой ФАТФ, процесс отмывания можно разделить на три фазы:

-

1) размещение (вложение денежных средств в легальную экономику либо их контрабандный вывоз из страны);

-

2) наслоение (отделение от источника через создание сложных прикрывающих структур);

-

3) интеграция (повторное помещение отмытых средств в экономику).

Обязательное наличие всех трёх фаз не является строго обязательным условием для каждого преступления. Тем не ме- нее в наиболее сложных случаях оно включает в себя совокупность действий по прерыванию непосредственной связи легализуемых средств с источником их происхождения, отделению преступных доходов от источника их происхождения (маскировка следов), окончательному приданию правомерного вида владению, пользованию или распоряжению преступно приобретёнными средствами.

В настоящее время банковский сектор относится к одному из основных звеньев государственной системы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, так как именно банковские продукты и услуги активно используются представителями организованной преступности в качестве главного канала для отмывания незаконных доходов. Происходит это в связи с тем, что кредитные организации имеют особую значимость в системе финансового посредничества, способствуя переходу значительной части сбережений в инвестиции посредством расчётно-кассового обслуживания, операций с ценными бумагами и иностранной валютой.

Банки имеют широкие возможности для выявления подозрительных финансовых сделок и идентификации их участников. Основными мерами, направленными на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, являются:

-

– обязательные процедуры внутреннего контроля;

-

– обязательный валютный контроль;

– запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) до-

- ходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

– иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами (например, банкам рекомендуется проводить анализ документов и изучение личности клиента) [4].

Кредитные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и организации, осуществляющие контроль, обязаны в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, производить разработку правил внутреннего контроля и программ по его осуществлению, назначать специальных должностных лиц, ответственных за выполнение данных правил и выполнению указанных программ и предпринимать другие внутренние организационные меры в вопросах ПОД/ФТ. Целью внутреннего контроля является обеспечение исключения вовлечения кредитной организации и участия её служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма [3].

В правилах внутреннего контроля кредитной организации, которая осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом, должны содержаться программа идентификации клиентов банка, правила документального фиксирования необходимой информации, критерии выявления и признаки необычных сделок с учётом особенностей деятельности данной организации, методика расчёта аудиторского риска и определения уровня существенности. Проверка деятельности банка по вопросам ПОД/ФТ на регулярной основе находится в компетенции внутреннего аудитора. При этом внутренний аудит представляет собой комплекс мер по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, которые направлены на совершенствование деятельности организации, и основан на систематизированном и последовательном подходе к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроле и корпоративном управлении.

По причине того, что понятия ПОД/ФТ, особенно банках, являются составной частью инструментов внутреннего контроля и одновременно фактически отдельным участком работы, аудиторская проверка данного направления должна осуществляться как обособленно, так и в рамках тематических проверок (например, соответствия внутренних документов банка нормативно-правовым актам и стандартам деятельности, анализа процессов и процедур внутреннего контроля; оценки систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных кодексов поведения; достоверности, полноты, объективности и своевременности представления сведений в соответствии с нормативно-правовыми актами в органы государственной власти и Банк России и Положением ЦБ РФ от

16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»). Такие моменты, как особое положение внутреннего аудитора, его регулярная вовлечённость в текущий и ретроспективный анализ всех направлений деятельности банка, знание особенностей его организационной структуры, распределение полномочий, порядок документооборота, программного обеспечения и т.п., даёт ему возможность при плановой (периодической) проверке ПОД/ФТ акцентировать внимание на наиболее проблемные аспекты, «болевые точки», на фоне непрерывного «фонового» мониторинга параметров функционирования этого направлении. Но здесь зачастую возникает проблема, и тогда подход внутреннего аудита к проверке ПОД/ФТ оказывается излишне формальным или поверхностным, так как аудитор либо недостаточно разбирается в тематике данного вопроса, либо экономит ресурсы, но так или иначе склонен чрезмерно полагаться на профессионализм и ответственность исполнителей, комплаенс-офицеров (сотрудников, которые являются ответственными по вопросам ПОД/ФТ). По причине этой или подобных обстоятельств (как вариант, по требованию иностранного инвестора) к оценочной процедуре ПОД/ФТ есть возможность привлечь внешнего аудитора либо консультанта. Преимущество заключается в том, что такой проверяющий, в отличие от внутреннего, действует в узко оговорённых рамках контрактных обязательств, определяющих доступ к информации, системам, персоналу и документам и зачастую он незнаком с другими направлениями деятельности этой кредитной организации, не отслеживает текущие события в сфере внутреннего контроля, в частности ПОД/ФТ. Вместе с тем у внешнего аудитора есть опыт проведения проверок различных организаций, российских, зарубежных и транснациональных банков, что даёт существенное аккумулирование сведений о построении и функционировании системы ПОД/ФТ в разнообразных условиях как внутренней, так и внешней среды, о типичных нарушениях, проблемах, рисках, законодательстве, практике надзора.

Сравнивая вышеизложенные различия в работе внутреннего и внешнего аудитора можно проследить, что они используют в основном схожие приёмы и подходы к осуществлению проверки работы банка по работе ПОД/ФТ и, разумеется, не являются конкурентами. Для достижения максимально грамотного и всестороннего анализа и оценки ПОД/ФТ они должны дополнять друг друга и эффективно взаимодействовать между собой.

Важно понимать, что в обоих случаях сформированное аудиторское мнение по итоговой проверке не подразумевает подтверждения либо опровержения факта вовлечения банка, его клиентов или контрагентов в процесс отмывания, преступного характера доходов или участия в финансировании терроризма, так как этот вопрос относится к компетенции правоохранительных органов. Основная цель внутреннего и внешнего аудитора заключается в оценке соответствия системы ПОД/ФТ (в целом или в разрезе отдельных направлений) нормативно-правовым актам, характеру и масштабам деятельности банка, анализе качества и эффективности её практического функционирования. Выявленные в ходе проверки факторы и показатели потенциального вовлечения кредитной организации в ПОД/ФТ или другие противоправные действия должны быть немедленно доведены до сведения руководства для того, чтобы были приняты срочные меры в целях минимизации соответствующих рисков.

За годы действия законодательства в сфере ПОД/ФТ коммерческие банки накопили достаточно большой опыт контроля за его соблюдением, поэтому теперь Банк России старается применять к банкам больше предупредительные, чем принудительные меры воздействия в виде санкций [6].

Список литературы Некоторые аспекты деятельности банка в вопросах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (с изм. и доп.): ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (с изм. и доп. от 31.12.2014 г.). М.: Миг-П, 2015. 78 с.

- Годовой отчёт Банка России 2013 г. 283 с.

- Масюкова Л. В. Внутренний контроль и аудит в кредитной организации: учеб. пособие для студентов всех форм обучения направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит», «Банковское дело»/Л. В. Масюкова, Н. А. Пономарёва. Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2014. 180 с.

- Легусова Д. Н. Повышение эффективности банковской системы в противодействии легализации доходов, полученных преступным путём //URL: http://mvestnik.istu.irk.ru (дата обращения 15.03.2015).

- Банк России //URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 15.03.2015).

- Интернет становится доходным сектором для «грязных денег»: интервью президента ФАТФ В.П. Нечаева //URL: http://www.rg.ru/2013/07/30/nechaev.html (дата обращения16.03.2015).