Некоторые аспекты использования бересты в погребальной практике населения предтаежного Обь-Иртышья

Автор: Соловьев А.И.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология северной и центральной Азии

Статья в выпуске: 3-2 т.5, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14736783

IDR: 14736783 | УДК: 930.26

Текст статьи Некоторые аспекты использования бересты в погребальной практике населения предтаежного Обь-Иртышья

До недавнего времени погребальные памятники монгольского времени лесостепных и предтаежных районов Обь-Ир-тышского междуречья и, прежде всего, современной Барабинской лесостепи, были практически не известны. Однако работы последних лет, в ходе которых исследовались объекты XIII–XIV вв. [26; 36] позволили установить существование на рассматриваемой территории двух этнокультурных групп средневекового населения. Одна из них связана с археологической культурой, соотносимой с южным тюркоязычным миром и оставленной предками ныне существующих барабинских татар, а другая – с исчезнувшим популяциями (южнохантыйского) населения, соотносимого в археологическом плане с выделенной В. И. Молодиным кыштовской культурой. К настоящему времени известен пока один не разграбленный могильник этого исторического образования – Усть-Изес-1. Поэтому находки, сделанные здесь, позволяют уточнить многие детали погребальной практики населения и отыскать смысловые аналоги между археологическими материалами и этнографическими данными по народам Сибири. В данном случае мы остановимся пока на некоторых аспектах использования бересты в погребальной обрядности предтаежного населения по материалам кургана № 3 как объекта, в котором сохранность изделий из этого материала оказалась наилучшей.

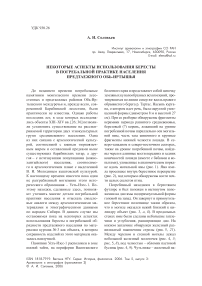

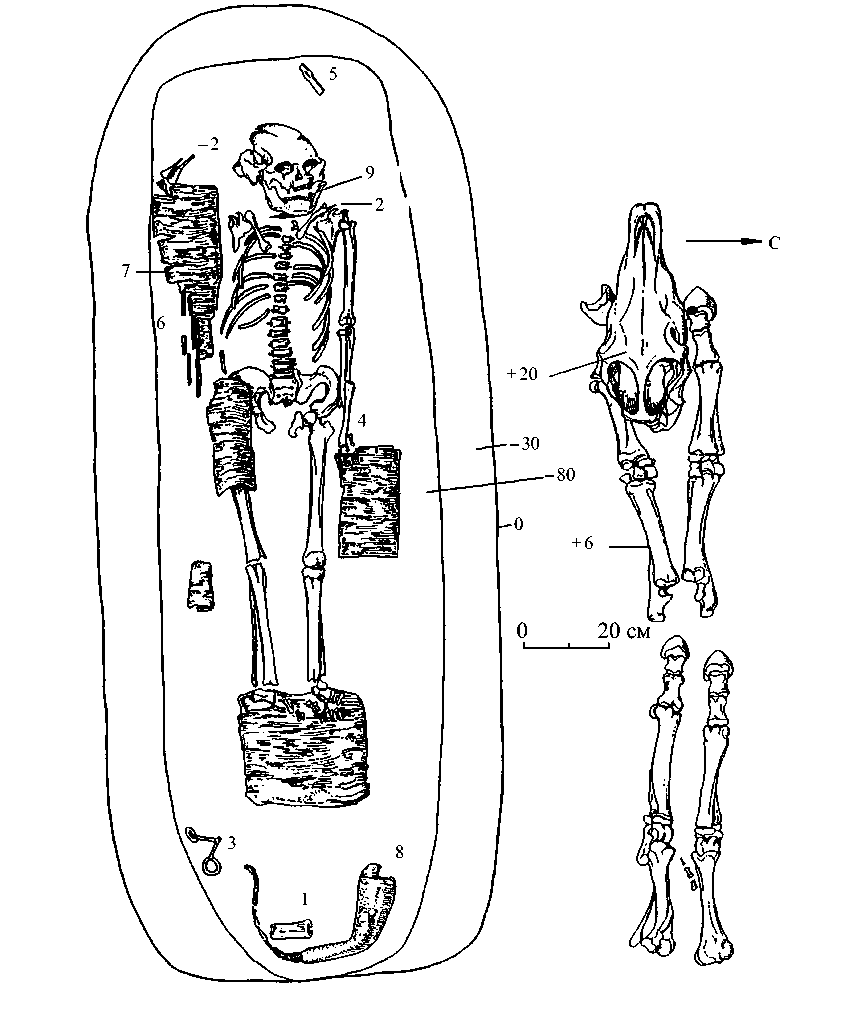

Памятник Усть-Изес-1 расположен в зоне южной тайги, на периферии Васюганского болотного края и представляет собой цепочку земляных куполообразных всхолмлений, протянувшихся по линии север-юг вдоль правого обрывистого берега р. Тартас. Насыпь кургана, о котором идет речь, была округлой уплощенной формы (диаметром 8 м и высотой 27 см). При ее разборке обнаружены фрагменты керамики периода развитого средневековья, березовый (?) корень, лежавший на уровне погребенной почвы параллельно оси могильной ямы, часть таза животного и крупные фрагменты нижней челюсти лошади. В северо-западном и северо-восточном секторах, также на уровне погребенной почвы, найдены череп и длинные кости передних и задних конечностей лошади (вместе с бабками и копытами), уложенные в анатомическом порядке вдоль могильной ямы (рис. 1). Яма имела просевшее внутрь берестяное перекрытие (рис. 2), под которым обнаружены кости почти целых скелетов птиц.

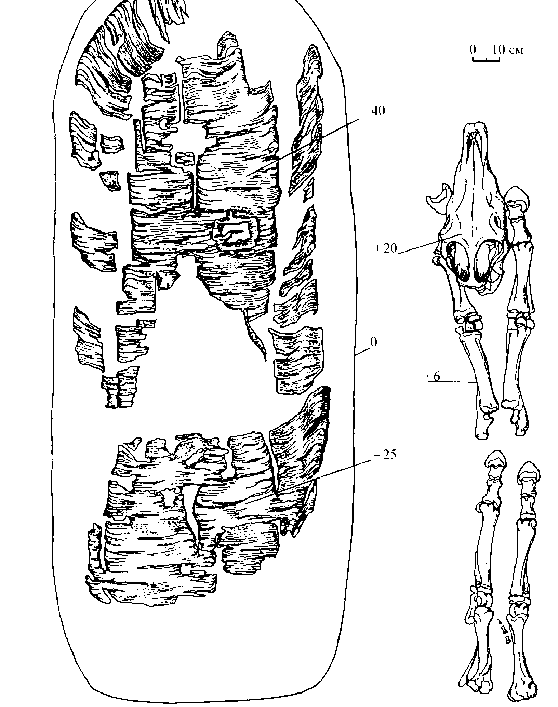

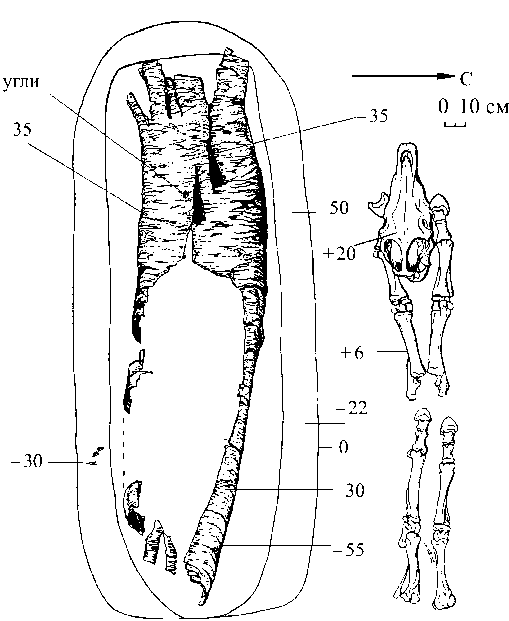

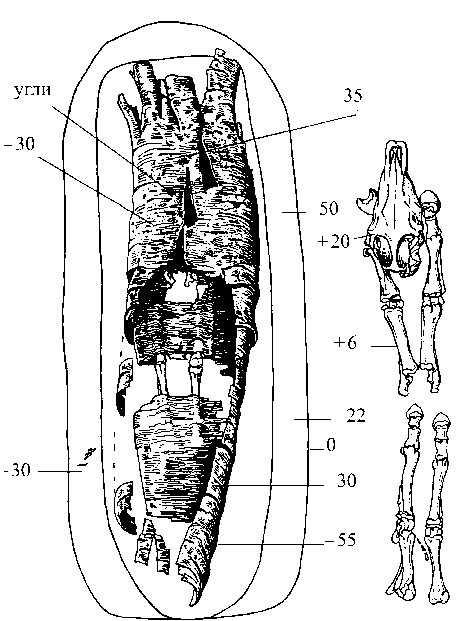

Погребенный находился в берестяном футляре и был положен в вытянутом положении на дно ямы подпрямоугольной формы головой на запад. Он завернут в прямоугольное берестяное полотнище таким образом, что в могиле оказался некий близкий к цилиндру объект (рис. 3, а , б ). В продольных стенах ямы были сделаны небольшие заплечики и углубления, расширяющие дно. На южном заплечике обнаружен железный развильчатый наконечник стрелы (рис. 5, 21 ). Между черепом и стенкой могилы лежал небольшой железный молоточек (рис. 4, 5 ; рис. 5, 8 ), под челюстью – обломки пастовой бусины (рис. 4, 9 ). Чуть ниже – железный на-

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 3:

Археология и этнография (приложение 2) ©А. И. Соловьев, 2006

+10

+20

+26

А+12

– корень дерева

– фрагмент таза

– фрагмент челюсти лошади

– керамика

+12

+23

+27

■+27

+20

+13

+27

+25

+20

+12

0 , 80 см

-13

Д

„ +13

+20

+27

Б

+27

+26

+20

С +10

+12

+20

+25^

+27

М.1

+27

+23

+20

А

+12

– темно-серая суглинистая супесь

– желтая суглинистая супесь (выкид)

– дерн

– мешаная светло-желтая суглинистая супесь (сусловина)

– желтый суглинок (материк)

Рис. 1. План и стратиграфия кургана № 3 могильника Усть-Изес-1

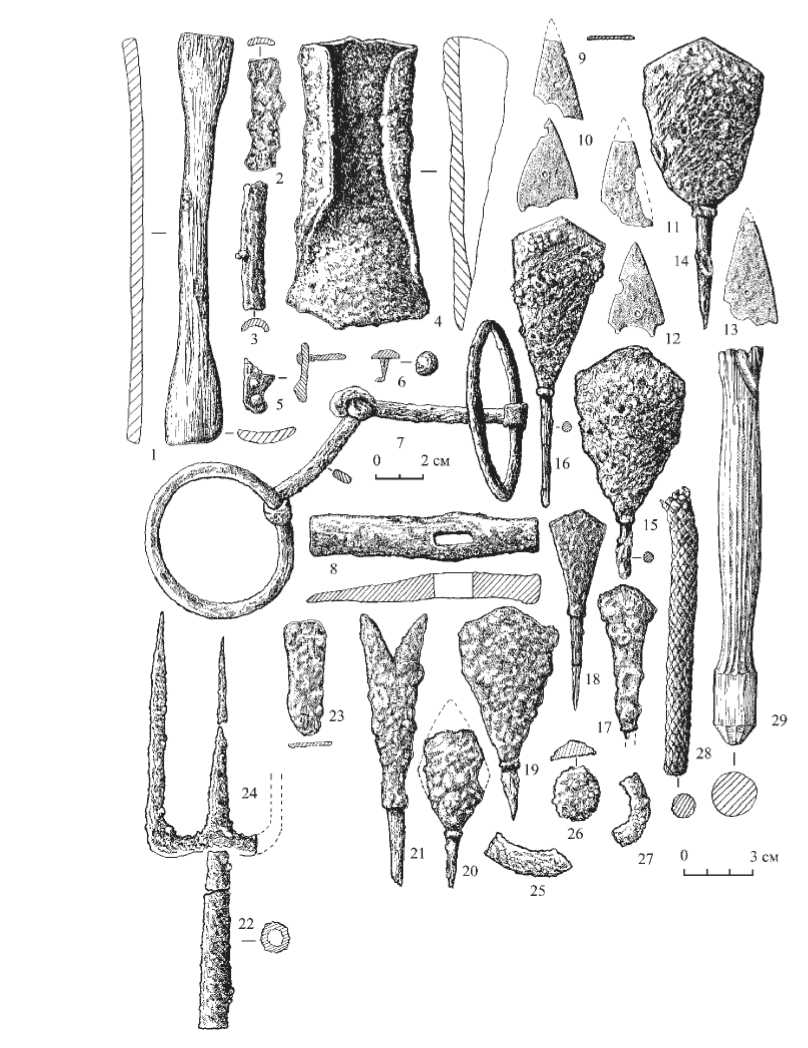

конечник стрелы (рис. 4, 2). У правого плеча погребенного располагался берестяной колчан, от которого сохранились фрагменты короба (рис. 4, 7), древки (рис. 4, 6) и наконечники стрел (рис. 5, 14–20). Здесь же обнаружены деревянная струганная рукоять плети (рис. 5, 29) и фрагмент ее плетеной ударной части (рис. 5, 28), обрывок портупейного ремня и кожаная сумочка, выполненная в виде небольшого мешочка. Внутри сумочки-мешочка находились пять плоских бронзовых треугольников с отверстиями в середине (рис. 5, 9–13). Рядом с сумочкой обнаружены остатки окисленного железного предмета в виде небольшого трезубца со втулкой (рис. 5, 22, 24), фрагменты железного кольца (рис. 5, 25, 27), бляшки (рис. 5, 26) и тонкого войлока. Поверх костей левого предплечья лежала роговая фронтальная весловидная накладка лука (рис. 5, 1). На костях таза зафиксированы остатки сильно коррозированной поясной накладки (рис. 4, 10). В ногах погребенного находились железные кольчатые удила с плоскими кольцами и звеньями грызла (рис. 5, 7), железные обкладки луки седла (рис. 4, 8; рис. 5, 2, 3), фрагменты его обивки (рис. 5, 5, 6) и массивное железное тесло (рис. 5, 4).

Хронология объекта определяется обликом крупных наконечников стрел: лопаточковидных тупоугольных и джучидских срез-ней, появление которых в Восточной Европе связывается с монгольскими завоеваниями [22. С. 66, 77]. Они встречаются в это время на памятниках Южной Сибири и Центральной Азии [40. Рис. 80]. Это же можно сказать о весловидных фронтальных накладках лука монгольского типа и железных удилах с уплощенными кольцами, хорошо известных на памятниках II тыс. в Сибири, Центральной Азии и Европе [15. С. 12, 17, 45; 37. С. 190, 196], о типе седла с расширенной кверху передней лукой (окованной металлическим кантом), по форме аналогичной той, что была реконструирована Д. Г. Савиновым для XII–XIII вв. по часовенногорским материа-

-----С

■

лам [30. Рис. 3]; о крупных подпрямоугольных роговых подпружных пряжках, нередко называемых «пряжками монгольского времени» и встречающихся на памятниках второй четверти II тыс. Новосибирского Приобья [1. Рис. 81, 13 ; 93, 2 ], Среднего Енисея [31. С. 128, 129], Алтая [6. Рис. 13, 8 ; 12. Рис. 3], Причулымья [5. Рис. 58, 7 ; 49, 14 ; 19, 5 ].

На первый взгляд памятники с такими материалами тяготеют к сооружениям поздних тюрок. Однако это впечатление рассеивается при знакомстве с керамическим комплексом некрополя, представленным характерными для кыштовской культуры остродонными сосудами с параллельными поясками ямок под венчиком и на тулове [25. Рис. 28, 34, 109; 36. Рис. 2], серией «культовых» мест, представлявших собой куполообразные насыпные сооружения с остатками сожженных четырехугольных деревянных конструкций, с наконечниками стрел, ножами, украшениями внутри, полностью аналогичными тем, что были исследованы на памятнике Сопка-2; здесь же имелись и обугленные остатки деревянных изваяний [24. С. 128–134; 25. С. 177–183]. К лесному кругу культур ведут известный у самодийского населения Среднего Приобья, часто встре- чаемый среди принадлежностей культовых мест характерный тип четырехгранных шипастых боевых проникателей «кезынго» [8. С. 45], обнаруженный среди сакральных атрибутов Парабельского культового места особый тип «рыбовидных» кинжалов с раздвоенным навершием, металлическое птицевидное изображение и, наконец, молотки (железный и роговой), также имеющие, на наш взгляд, бесспорную культово-атрибутивную окраску. Именно такая совокупность сакральных для лесного населения предметов, уложенных в могилы, на фоне однородного керамического комплекса, тяготеющего к угорским памятникам Приобья, заставляет (несмотря на явную степную окраску значительной части находок) рассматривать материалы погребений некрополя как комплексы, оставленные таежным населением. Таежные параллели имеет и обычай оставлять близ могил корни либо сучья деревьев, перегораживая ими обратный путь [36. С. 285].

Среди находок из рассматриваемого погребального комплекса к числу изделий таежного круга с выраженным сакральным значением относятся треугольные бронзовые пластинки из сумочки (рис. 5, 9–13 ), известные среди древностей Нарымского, Сургут-

б

ского Приобья [27. С. 78–79], Омского Прииртышья [38. С. 93], могильников и поселений в бассейне среднего течения р. Тара. Согласно исследованию Ю. А. Ожередова, такие предметы использовались уграми и самодийцами в качестве наконечников особых магических стрел, способных поражать невидимых глазу лесных духов и обладающих свойствами оберега [27. С. 83, 84, 99, 101].

Вероятно, здесь же (в мифопоэтических воззрениях лесного населения Приобья) следует искать сакральное обоснование особенностей использования берестяных полотнищ в погребальных сооружениях некрополя. Понимание мифо-ритуального смысла целого ряда археологически фиксируемых феноменов в погребальной практике местного населения невозможно без обращения к материалам самого широкого территориального и культурного диапазона. Это связано, с одной стороны, с архетипами человеческого сознания, а с другой – с активными, порой весьма далекими культурно-историческими контактами аборигенов Западной Сибири, масштабы, разнообразие и продолжительность которых не имеют себе равных в пре-

Рис. 4. План погребения № 1

делах Северной Азии [32. С. 8]. Обращение к мифо-ритуальному наследию прошлого показывает, что одна из самых распространенных в Ойкумене идей связана с представлениями о том, что внешняя оболочка – «граница между телом (микрокосм) и миром (макрокосм)» [20. С. 175], служит вещным аналогом ее обладателя. Иначе говоря, кожа, шкура, в широком смысле слова – покров, оболочка, являются носителями некой жиз- ненной силы, пусть даже временными. Эта транскультурная идея через века дошла до этнографической современности и, к примеру, отчетливо фиксируется на Медвежьих праздниках обских угров, когда медведь (в виде шкуры) присутствует на празднествах, устроенных в его честь, наслаждается пантомимами, принимает участие в пиршестве и «наблюдает» за тем, как поедается его собственное мясо. Таким образом, речь идет

Рис. 5. Инвентарь из погребения: 1 – фронтальная накладка лука; 2 , 3 – детали обкладки ребра передней луки седла; 4 – тесло; 5 , 6 – фрагменты обивки лицевой части передней луки седла; 7 – удила; 8 – молоточек; 9 – 21 – наконечники стрел; 22 – втулка трезубца; 23 – пластинка; 24 – трезубец; 25 , 27 – обломки кольца;

26 – бляшка; 28 – фрагмент ударной части плети; 29 – рукоять плети ( 1 – рог; 2 – 8 , 14 – 26 – железо; 9 – 13 – бронза)

о «живой шкуре», способной слышать, понимать, принимать решения и т. д. Шкура после всех этих церемоний могла наполняться мягкими гигроскопическими растительными материалами. Так, по свидетельству З. П. Соколовой, в д. Вежакары хранилось изображение консенг-ойки (манс – когтистый старик) в виде «свернутой медвежьей шкуры с головой, набитой сеном или стружкой и уложенной на лапы» [35. С. 213–214].

Особо обратим внимание на факт, зафиксированный при проведении Медвежьего праздника – архаичнейшей церемонии в жизни угорского населения Нижнего Приобья. У зверя перед свежеванием поперек груди и живота укладываются пять или четыре (если добыта самка) небольших палочек, означающих застежки одежды [10. С. 63]. Это обстоятельство позволяет считать, что жизнесохраняющие характеристики естественной оболочки (шкуры) проецировались на искусственную оболочку, например одежду, определяющую внешние сущностные и социальные характеристики ее хозяина. И действительно, среди обрядов народов самого широкого культурного и территориального диапазона встречаются типологически близкие воззрения, связанные с представлениями о вселении души покойного или какой-то жизненной сущности в его одежду. Их можно увидеть в обряде «сидения мертвых» у осетин [11. С. 189], в обычае изготовления из одежды усопшего его изображения («тул») у тюркоязычного населения Северной Азии [39. С. 129–131; 14. С. 178], в культовой практике телеутов [21. С. 214], нганасан [29. С. 34], кетов, у которых одеяние также связывалось с представлениями о душе человека и рассматривалось как «оболочка, вместилище души и как бы отождествлялась с ее носителем» [2. C. 152]. Эти представления прослеживаются конечно же и в заупокойных ритуалах обских угров [41. С. 136–137, 145]. У ненцев Нижнего Приобья вообще вместо человека могли отправлять в «паломничество» к культовым местам его одежду (отделяемую оболочку) [9. С. 208–209].

Суммируя сказанное, можно прийти к выводу, что мы имеем дело с мировоззренческой концепцией широко распространенной, устойчивой, типологически единой, но различной в своих проявлениях, одним из которых являются представления о том, что ис- тинное содержание объекта определяет его оболочка, задающая зримую форму предмета. И действительно, трудно найти народ, в преданиях и сказках которого не сохранились бы сюжеты, связанные с превращением человека, набросившего на себя шкуру, в иное существо, вызываемое к жизни принадлежащей ему шкурой и совершенным при этом обрядом. Таким образом, важным оказывается не внутреннее содержание, а наоборот, внешняя оболочка, которая магическим образом преобразовывала это самое внутренне содержание в соответствующую самой себе субстанцию. Это явственно прослеживается в воззрениях хантов, согласно которым у предметов имеются две жизненных силы – скрытая в них сущность (лил’) и внешний вид, форма (илəс). Любопытно, что облик самой сущности объекта представлялся соответствующим его внешнему виду, той самой форме, которая может быть сведена к границе, оболочке, контуру (иначе говоря, к илəс). Поэтому в лексике хантов понятия «внешний вид», «форма», «образ» трудноразличимы [19. С. 155–157].

Особые возможности оболочки преображать наполнение в соответствии со своей формой, будучи, наверное, древнейшей и широко распространенной в Ойкумене мировоззренческой установкой, легли в основу замены плоти растительной массой, а в последствии и отказом и от нее. Оказалось достаточным просто расстелить или развесить на дереве, столбе или шесте снятую особым образом шкуру. Обратим внимание на то обстоятельство, что оболочки некогда живых существ (шкура эпических богатырских коней и реальных животных у погребений древних средневековых кочевников, медведя на культовом месте поселения Вежакары и даже кожа человека с плато Укок) оказываются начиненными растительной массой. Думается, это далеко не случайно, ибо такое наполнение, как представляется, связано с той мощной живительной силой, которой обладали в представлениях населения самого широкого круга различные формы растительности. Соответственно им отводилась и особая роль в обрядовой практике.

Священные деревья, растительные символы и разного рода ритуалы, связанные с ними, можно отыскать в истории любой религии. Круг представлений такого рода оказывается чрезвычайно емким и основопо- лагающим для многих важнейших сторон духовной жизни. Основные из них можно свести к следующему: дерево – источник жизни, прародитель человека и его мистический родственник (антропогенные деревья); дерево – символ постоянного возрождения; дерево – модель мира и ось, связующая все этажи мироздания (Мировое Древо, Древо жизни, шаманское дерево и т. д.).

Воображаемое родство человека и растения – хорошо известный мотив мирового фольклора. В верованиях угорского, самодийского и тюркоязычного населения западно-сибирской тайги и Саяно-Алтая жизнь человека с рождения оказывается прочно связанной с деревом нитями мифологических представлений и материальными формами ритуала [32. С. 103–107; 23. С. 75; 10. С. 47; 3. С. 2, 78]. В урало-алтайском мире дерево наряду с землей выступает источником неиссякаемой, вечно возобновляемой жизни. Мотив рождения человека от дерева становится здесь своего рода мифологической «универсалией» и одной из самых значимых идей [32. С. 103]. Это позволяет констатировать наличие постоянных и недвусмысленных связей между человеком и определенным видом растений, которые воспринимались как некое постоянное взаимодействие между человеческой и растительной сферами бытия и в традиционных обществах считались сущностно важными. Яркие примеры родства человека с деревом дают и шаманские материалы [17. С. 116; 21. С. 47; 34. С. 110; 4. С. 35; 16. С. 41, 42, 52].

Круг представлений о мистической связи между человеком и растительностью легко смещается и от пределов жизни к ее началу. В соответствии с идеями, встречаемыми в традиционных верованиях населения уралоалтайского мира (как и в архаических представлениях некоторых народов Европы и Юго-Западной Азии), жизнь человека непрерывно обращается между растительной и физической формой бытия, постоянно перетекая из одной сферы в другую. В разных вариациях мотивы такого круговорота воспроизводятся в серии совершаемых при рождении и смерти человека обрядов (роды у подножия дерева, «возвращение» пуповины новорожденного дереву и т. д.), манифестирующих мистические связи с растительным источником жизненной силы и вечного обновления [42. С. 149–150; 13. С. 83; 7. С. 128–190].

Обратим внимание на то обстоятельство, что дети, и прежде всего новорожденные, считались еще некоторое время связанными с иным миром и с невидимыми «сверхъестественными существами, с которыми человек не мог входить в общение» [19. С. 150]. Они как особые существа, еще не принадлежащие целиком этому миру, после смерти не погребались, как взрослые, на общих кладбищах, а возвращались назад, к своему древесному прародителю. Материалы хантыйской и селькупской этнографии свидетельствуют, что тела таких детей, равно как и мертворожденных младенцев, заворачивали в ткань или бересту и помещали в дупла, на пни деревьев или каким-то иным способом соединяли с растительным, древесным началом [41. С. 145; 35. С. 231; 7]. Такие погребения не могут оставлять следов, пригодных для прямой археологической идентификации. Показательно, что, например, на памятнике Усть-Изес-1 не обнаружено младенческих погребений, а все детские совершены по бескурганному обряду и находятся в стороне от линии надмогильных сооружений взрослых, как бы за границей сакральной территории некрополя.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что первая временная селькупская колыбель, в отличие от последующей («питы») [7. С. 129–131], представляла собой простое берестяное полотнище, в которое заворачивался ребенок. В ней он в первый «переходный к физическому существованию период» символически как бы продолжал находиться внутри дерева, продолжая свою, теперь уже «полурастительную» жизнь, постепенно перераставшую в человеческое бытие. Особо показательным элементом ритуала, на наш взгляд, маркирующим означенное родство, является возвращение пуповины дереву. Моменты «возвращения» и обрядового «повторения» можно считать важнейшими составлявшими архаичного мировоззрения, ярко актуализирующиеся в экстремальных ситуациях и, особенно, в исходных и конечных точках жизненного отрезка. Иллюстрацией сказанному может служить обычай помещения больного ребенка в дупло, подразумевающий возвращение в эмбриональное состояние, второе рождение и возвращение в мир здоровым [41. С. 151]. Аналогичную цель имели погребения детей в дуплах, ство- лах растущих деревьев, либо на пнях сваленных для этой цели стволов, воспроизводящие возвращение, внедрение человека в древесное лоно.

Бросается в глаза заметное сходство между первой временной колыбелью (простой лист бересты) и погребальными чехлами из курганов могильника Усть-Изес-1, которые не имели стандартного покроя и представляли собой крупные берестяные полотнища; на их середину укладывались умершие, а свободные концы заворачивались вокруг покойников и сшивались. Сакральный смысл этих первых и последних в жизни человека «пристанищ» очевиден.

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что опущенный в яму чехол заворачивался в прямоугольное берестяное полотнище, продольные концы которого подгибались под погребальный футляр так, что на дне ямы оказывался некий близкий к цилиндру объект, содержавший внутри себя человеческое тело. Такое устройство, как представляется, символически воспроизводит древесный (в данном случае березовый) ствол, и, как нельзя более наглядно, демонстрирует реализацию идеи перехода человеческой сущности в растительную, символического возвращения усопшего в дерево, к своим, если так можно выразиться, «корням», к растительной форме бытия. Практика заворачивания в бересту колод, а впоследствии и гробовищ, сделанных из иных пород дерева, встречается на других памятниках Обь-Ир-тышья и Приобья [28. С. 74; 33. С. 19–20] и сохранилась у угорского населения до наших дней [19. С. 140]. Иногда берестяные полотнища (в тех случаях, когда не возводилось надгробное сооружение) даже расстилались поверх могилы [35. С. 229, 130, 136].

Таким образом, мы имеем дело с наглядной демонстрацией чрезвычайно важной и актуальной для всего таежного, да и степного мира (урало-алтайского в широком смысле слова), идеи беспрерывной циркуляции жизни между разными ее формами. Обрядовый смысл возвращения человека в дерево, которое растет, ежегодно теряя и восстанавливая листву, обновляется, а значит, возрождается (умирает и воскресает), вероятно, следует понимать как реализацию надежды на новое рождение и бессмертие. Смерть становится новым контактом с источником вселенской жизни и оказывается не более чем изменением формы существования, переходом на другой уровень реальности, «реинтеграцией в универсальное лоно бытия» [42. С. 144]. Смысловое дублирование, на которое указывает наличие двух семантически равнозначных оболочек, может быть объяснено с позиций общественной значимости совершенного погребального акта, когда, очевидно, производились похороны не рядового члена коллектива, гарантированное возрождение которого имело для общества особое значение.

Материалы рассмотренного погребения и некрополя в целом позволяют прийти к выводу о существовании уже в монгольское время системы верований, связанных с представлениями о множественности душ. Во всяком случае, к такому предположению склоняет заметная «противоречивость» семантики вещевого набора и структуры погребальных курганных комплексов некрополя. Последние, с одной стороны, определенно указывают на интеграцию тела в могилу (универсальную «теллурическую» колыбель, где покойный, пройдя цикл необходимых превращений, должен возвратиться к жизни вновь), с другой – на «внедрение» его (путем оборачивания берестой) в возрождающее дерево. В обоих случаях речь идет о каких-то не требующих дальних перемещений в пространстве трансформациях. Но с третьей – присутствие в насыпи транспортных средств или их символов, говорят о предполагаемом загробном странствии самого покойного или какой-то нематериальной части его существа к другим мирам, понимаемом как вполне реальное физическое действие.

Материал поступил в редколлегию 16.10.2006