Некоторые аспекты лечения распространенного рака желудка

Автор: Круглов А.Н., Дрогомирецкая Е.И., Топузов Э.Э., Топузов Э.Г., Балашов В.К., Ерохина Е.А., Бобраков М.А., Бараков Я.Д., Зотеев А.Н.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Лечение

Статья в выпуске: 4 (65) т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты оригинального исследования, посвященного возможностям хирургического и лекарственного лечения пациентов с HER2-позитивным и HER2-негативным распространенным раком желудка. На большом клиническом материале (211 пациентов) представлены результаты противоопухолевого лечения и их связь с биологическими особенностями опухоли. Обосновано применение в качестве сопровождающей терапии метаболических корректоров и цитопротекторов.

Рак желудка, химиотерапия, таргетная терапия, сопровождающая терапия, цитофлавин, реамберин, ремаксол

Короткий адрес: https://sciup.org/140221880

IDR: 140221880

Текст статьи Некоторые аспекты лечения распространенного рака желудка

Учитывая агрессивный характер современного противоопухолевого лечения, возросло значение терапии сопровождения, появились новые требования к ее качественному составу, схемам применения, критериям эффективности (3–6).

Материалы и методы.

В группе пациентов с перфорацией опухоли наблюдались самые высокие показатели летальности – 50%. В группе пациентов с кровотечением из опухоли летальность составила 40%, в группе лиц с развившимся опухолевым стенозом – 15%. В группе пациентов с осложненным РЖ 67% составили пациенты, получающие системную ПХТ, но среди всех летальных исходов в группе осложнений распространенного РЖ в раннем послеоперационном периоде они же составили почти 80%.

Отслежены сроки жизни у 21 пациента с распространенным РЖ, не имевших хирургических осложнений, и у 22, выживших после оперативного вмешательства по поводу хирургического осложнения: ни один пациент не прожил более 1 года.

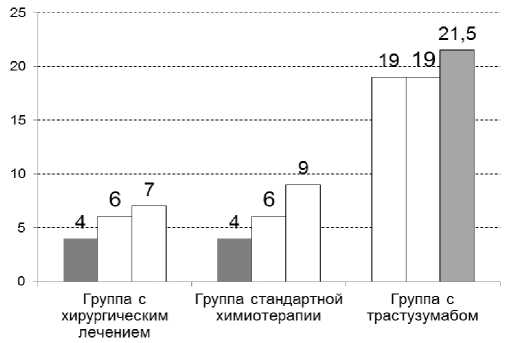

□ – HER2 2+ □ – HER2 3+

Рис. 1. Продолжительность жизни пациентов с экспрессией HER2 в зависимости от вида лечения (мес.).

Еще 3 больных получили хирургическое лечение с последующей химиотерапией. Трое пациентов, получивших хирургическое лечение, подверглись в последующем химиотерапии в сочетании с терапией трастузумабом.

В группе из 3 пациентов с HER2–позитивным статусом РЖ, получивших только паллиативное хирургическое лечение (гастрэктомия – 3), продолжительность жизни составила 4, 6 и 7 месяцев. У всех больных за этот период нарастала кахексия. Имелись признаки желудочно-кишечного кровотечения у 2 человек. При МСКТ отмечено увеличение размеров таргетных метастатических очагов и появление новых очагов в печени и легких. Смерть пациентов наступила от прогрессирования РЖ на фоне раковой интоксикации, кахексии, у одного пациента на фоне кровотечения из острых язв тощей кишки.

В группе из 3 пациентов с HER2–позитивным статусом РЖ, получавших химиотерапию препаратами платины и 5–фторурацила после паллиативных хирургических вмешательств, длительность безпрогрессивного периода составила 3, 5 и 7 месяцев, продолжительность жизни – 4, 6 и 9 месяцев соответственно. В данной группе пациентов отмечено преобладание в период лечения цитотоксических осложнений химиотерапии, в частности лейкопении и тромбоцитопении, а также стоматита, которые требовали переноса цикла лечения или снижения дозы препаратов. Смерть всех 3 пациентов наступила от прогрессирования РЖ.

В группе из 3 пациентов с HER2–позитивным статусом РЖ, получавших химиотерапию препаратами платины и 5–фторурацила в сочетании с трастузумабом после паллиативных хирургических вмешательств, длительность безпрогрессив-ного периода составила 16, 18 и 21 месяц, продолжительность жизни – 19, 19 и 21,5 месяц соответственно. За время лечения частота осложнений, связанных с цитотоксичностью не превысила таковую в предыдущих группах. Пациент с гиперэкспрессией HER2 3+ прожил дольше, чем оба пациента с гиперэкспрессией HER2 2+, хотя и имел тенденцию к более тяжелому течению РЖ, и постоянно нуждался в сопроводительной терапии (у него применялся Цитофлавин). Возможно, и чувствительность опухоли к трастузумабу оказалась выше.

Все пациенты на протяжении длительного периода лечения сохранили свой прежний образ жизни, в том числе трудоспособность. Как и в предыдущей группе обращает на себя внимание так называемый синдром «плато» – сдерживание и отсутствие значимых осложнений, поддержание удовлетворительного качества жизни во время лечения и резкое ухудшение состояния после прогрессирования РЖ и отмены лекарственной противоопухолевой терапии.

Особенности сопроводительной терапии противоопухолевого хирургического и лекарственного лечения распространенного РЖ. Традиционно особое внимание при проведении оперативных вмешательств и противоопухолевого лекарственного лечения уделялось сопроводительной терапии на всех этапах лечения. Основу ее составляли препараты янтарной кислоты (Ре-амберин, Цитофлавин и Ремаксол), применявшиеся по разработанным в клинике схемам для пе-риоперационного периода, и в качестве премедикации в дни введения противоопухолевых лекарственных препаратов.

Все 130 пациентов, получавших данные препараты, имели 3 и более фактора риска развития осложнений периоперационного периода и противоопухолевой химиотерапии (ХТ): ECOG 2 на день начала противоопухолевого лечения и/или ECOG 3 (в анамнезе, до начала ХТ) – 91 пациент; наличие сопутствующих заболеваний и послеоперационных расстройств, в совокупности затрагивающих более трех систем организма – n=89; наличие в анамнезе эпизода декомпенсации одного и более сопутствующего заболевания или послеоперационного расстройства – n=48; возраст 70 лет и старше – 33 пациента; изменение гематологических показателей на уровне G1 (по CTCАЕ NCIC v4.0) у 79 пациентов, изменение уровня печеночных ферментов и метаболические нарушения, соответствующие уровню G1 или 2 у 65 больных, изменение клиренса креатинина в анамнезе или до начала лечения – у 36; предшествующая ХТ – у 57 пациентов.

У 23 больных с эндогенной интоксикацией вследствие воспалительного процесса в брюшной полости и анемией применяли Реамберин в дозе 400–800 мл/сутки весь периоперационный период, также Реамберин применяли у 22 человек с химиотерапией.

Цитофлавин получали 79 пациентов в качестве премедикации в день проведения химиотерапии в дозе 10 или 20 мл/сутки, на 5% растворе глюкозы.

С 2013 года с целью гепатопротекции применяли у 29 пациентов Ремаксол 400–800 мл/сутки, в том числе после дренирования механической желтухи. В качестве базовой терапии в состав смесей входили глюкокортикоиды, блокаторы Н 2 -гистаминовых рецепторов, метоклопрамид, препараты калия и магния, антигистаминные препараты и некоторые другие. Смеси вводились в виде внутривенной инфузии, в день инфузии системного химиопрепарата. Ондансетрон применяли только при высокой эметогенности химиопрепарата. Дополнительно все пациенты получали противоязвенную терапию курсами, нут-риционную поддержку и ферментные препараты. Нутриционная поддержка начиналась на доопе-рационном этапе у 102 пациентов, корректировалась в зависимости от трофологического статуса пациента, клинико–лабораторных показателей и данных биоимпедансного исследования в динамике, продолжалась весь период ХТ у 79 пациентов. Коррекция сопутствующих заболеваний выполнялась на дооперационном этапе и в динамике совместно с профильными специалистами, имеющими опыт работы с онкологическими пациентами.

Обезболивающая терапия не отличалась от общепринятой: при легкой боли пациенты принимали парацетамол или НПВС, при умеренных болях – трамадол в комбинации с НПВС, при сильной боли – морфин или фентанил. Предпочтение отдавали таблетированным формам и трансдермальным системам. Отмечено некоторое снижение потребности в анальгетиках в группе получавших Цитофлавин, что требует дальнейшего изучения.

Проведение химиотерапии сопровождалось развитием побочных реакций у 100% пациентов. Однако частота возникновения различных видов токсичности неодинакова: наиболее часто при применении Реамберина встречались гастроинтестинальная (n=10) и гематологическая (n=19) токсичность, в том числе 2 случая фебрильной нейтропении. Несколько реже (n=4) выявлена гепато– и нефротоксичность. Кардиоваскулярная токсичность G2 выявлена у 1, поражение нервной и респираторной систем – у 2 пациентов. У 2 больных развилась периферическая нейропатия до уровня G2. В группе пациентов, получавших Цитофлавин, у 14 пациентов с ХТ осложнений не отмечено, у 18 человек этой группы спектр гастроинтестинальной токсичности сместился в сторону легкого стоматита и диареи, корригиру- емых без отмены или уменьшения доз цитостатиков. Гематологическая токсичность в группе с Цитофлавином наступала значительно позже, чем в других группах, фебрильной нейтропении не отмечено. У пациентов, получавших Ремаксол, имелось метастатическое поражение печени с высоким уровнем ферментемии. Применение Ре-максола позволило провести химиотерапию без снижения доз цитостатиков всем пациентам, сроки восстановления функции печени между циклами также уменьшились почти на треть.

Заключение.

По нашим данным за последние 5 лет почти на 25% возрос удельный вес низкодифференцированных форм опухолей (диффузных по классификации P. Lauren), характеризующихся агрессивным течением, инфильтративным характером роста, проксимальной локализацией и ранним лимфогенным метастазированием.

В течение последних 10 лет практически в 10 раз увеличился удельный вес пациентов с РЖ, на момент поступления в стационар уже получивших или получающих хирургическое, химиотерапевтическое лечение, таргетную терапию, находящихся на длительной нутритивной поддержке и симптоматической терапии. Особенностью данной группы пациентов является скомпрометированный гомеостаз (супрессия иммунитета, подавление регенеративной способности всех тканей вследствие цитотоксичности лекарственного лечения, специфические осложнения, связанные с особенностями применяемых препаратов и др.), ухудшающий течение и прогноз как хирургических осложнений РЖ, так и лекарственного противоопухолевого лечения.

Значительно возрос (почти на 30%) удельный вес пациентов пожилого и старческого возраста, входящих в группу пациентов диссеминированным РЖ, получавших хирургическое и/или лекарственное лечение. Современные схемы и препараты, применяющиеся в лекарственной противоопухолевой терапии, позволяют продлить сроки жизни, проводить лечение при наличии сопутствующих заболеваний и в пожилом и, даже, в старческом возрасте с хорошим эффектом, но возникшие осложнения у данной категории пациентов клинически протекают тяжелее и приводят к большему числу летальных исходов.

Уровень экспрессии HER2 коррелирует с чувствительностью к медикаментозной терапии и прогнозом течения патологического процесса.

Применение Трастузумаба в сочетании со стандартной химиотерапией у пациентов, получивших хирургическое лечение, значительно увеличивает общую выживаемость пациентов с распространенным РЖ.

Проведение адекватной сопроводительной терапии с включением в схему метаболических корректоров и цитопротекторов (Реамберин, Ци-тофлавин и Ремаксол) позволило снизить уровень осложнений как хирургического профиля, так и осложнений, являющихся следствием лекарственной противоопухолевой терапии.

Список литературы Некоторые аспекты лечения распространенного рака желудка

- Афанасьев С. Г., Добродеев А. Ю. Циторедуктивные операции (нужно ли удалять первичную опухоль? Где предел разумной циторедукции?)//Практическая онкология. -2014. -Том 15, № 2. -С. 93-100.

- Имянитов Е.Н. Общие представления о таргетной терапии//Практическая онкология. -2010. -Том 11, № 3. -С. 123-130.

- Кашуро В.А., Глушков С.И., Жерегеля С.Н. Применение цитофлавина при полихимиотерапии рака молочной железы//Антибиотики и химиотерапия. -2010. -№ 7-8. -С. 30-33.

- Туманян С.В., Ярцева Д.В. Влияние гепатопротекторов на функциональную активность печени и эндотоксикоз у пациентов раком яичников//Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. -2014. -№ 11. -С. 45-47.

- Карелов А.Е., Пышная И.В., Митрохина М.В. и др. Эффективность ремаксола у онкологических пациентов с послеоперационной дисфункцией печени//Экспериментальная и клиническая фармакология. -2013. -№ 7. -С. 19-23.

- Яковлев А.Ю., Гордеева О.С., Денисенко А.Н., Воронцов А.Ю. Периоперационная коррекция метаболизма у пациентов раком легкого//Общая реаниматология. -2011. -№ 2. -С. 45-50.

- Lin S. Z., Tong H. F., You T. et al. Palliative gastrectomy and chemotherapy for stage IV gastric cancer//J. Cancer Res. Clin. Oncol. -2008. -Vol. 134, № 2. -P. 187-192.

- Cheong J.H., Shen J.Y., Song C.S. et al. Early postoperative intraperitoneal chemotherapy following cytoreductive surgery in patients with very advanced gastric cancer//Ann. Surg. Oncol. -2007. -Vol. 14, № 1. -P. 61-68.

- Злокачественные новообразования в России в 2014 году (заболеваемость и смертность)/Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой М.: МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2016. -С. 4.

- Onate-Ocana L.F., Aiello-Crocifoglio V., Mondragon-Sanchez R. et al. Survival benefit of D2 lympadenectomy in patients with gastric adenocarcinoma//Ann. Surg. Oncol. -2000. -Vol. 7. -P. 210-217.

- De Gara C.J., Hanson J., Hamilton S. A population-based study of tumor-node relationship, resection margins and surgeon volume on gastric cancer survival//Am. J. Surg. -2003. -Vol. 186. -P. 23-27.

- Bang Y.J., van Cutsem E., Feyereislova A. et al. Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): A phase 3, open-label, randomised controlled trial//The Lancet. -2010. -Vol. 376, № 9754. -P. 687-697.

- Park D.I., Yun J.W., Park J.H., et al. Her2/neu amplification is an independent prognostic factor in gastric cancer//Dig Dis Sci. -2006. -Vol. 51, № 8. -P. 1371-1379.