Некоторые аспекты миграционной мотивации российской молодежи

Автор: Сигарева Евгения Петровна, Сивоплясова Светлана Юрьевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Миграция населения

Статья в выпуске: 2 (64), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты опроса российской молодежи, посвященного выявлению особенностей миграционной мотивации молодых людей и связанных с ней брачных, репродуктивных и карьерных установок. Определено, что значительная часть молодого поколения не связывает реализацию своих основных жизненных планов с конкретной территорией, а прагматично относится к решению вопроса о местах применения своих профессиональных знаний и создания семьи. Выявлена обратная зависимость между параметрами численности населения города и выбором места осуществления основных жизненных планов. Указаны направления совершенствования молодежной и социально-экономической политики, направленной на снижение миграционной мотивации на отъезд из России.

Опрос, миграционные намерения, российская молодежь, брачные и репродуктивные установки, выбор карьеры, молодежная и социально-экономическая политика

Короткий адрес: https://sciup.org/14347510

IDR: 14347510

Текст научной статьи Некоторые аспекты миграционной мотивации российской молодежи

Ф ормирование миграционной мотивации современной молодежи России обусловлено рядом обстоятельств, которые в общих чертах позволяют объяснить многовекторный характер территориальных устремлений молодого поколения.

К списку таких обстоятельств можно отнести тот факт, что выросла и стала взрослой часть населения, которая родилась уже в условиях открытого общества. Миграционные установки молодежи России формировались в условиях отличных от условий для миграции их родителей. Закрытые границы СССР для молодой части населения являются уже только исторической иллюстрацией к возможностям свободы перемещения. Поэтому в мотивации молодежи к миграционному перемещению за пределы России прежний «железный занавес» не играет никакой роли.

Второе обстоятельство, способствующее формированию особенностей миграционной мотивации молодого населения страны, является свободное трудоустройство, в частности, после получения профессионального образования. Если в советский период значительная часть профессио- нальной молодежи трудоустраивалась через систему планового распределения, то в современный период место работы после получения диплома необходимо искать самостоятельно.

Третье обстоятельство, влияющее на миграционные установки молодого поколения, связано с рынком труда, который характеризуется относительно высоким уровнем молодежной безработицы, недостаточной «емкостью» вакансий для первичного трудоустройства и региональной дифференцированностью.

Эти обстоятельства формируют объективные возможности миграционного поведения молодого поколения россиян. Кроме того к миграционному перемещению молодежи можно отнести распространение в информационном пространстве позитивных практик получения образования и трудоустройства за пределами России.

Интернет как главный источник информационного влияния на модели поведения молодежи в целом и в миграционной сфере, в частности, «пестрит» позитивными практиками блогеров о трудоустройстве в странах Европы и США. Можно предположить, что информация о неудачных поисках работы за пределами России распространяется в меньшем объеме. Это формирует у молодого поколения большие ожидания от возможностей миграции за границу и усиливает, часто неоправданную, мотивацию на переезд. Кроме того, «общество потребления» воспитывает требования к высоким стандартам жизни, которые часто в реальности труднодостижимы. Примером последнего обстоятельства могут выступать завышенные ожидания к размерам заработной платы при трудоустройстве после получения профессионального образования.

Вся совокупность вышеуказанных обстоятельств обусловливает характер миграционной мотивации студенческой молодежи, предметом которой и стало наше исследование. В рамках социологического анкетного опроса студентов России, выборка которого составила более 760 человек в шести городах России, были заданы вопросы о связи миграционных намерений и главных событий в жиз- ни молодого поколения. Вопросы, которые были заданы студентам и относились к изучению их миграционных предпочтений, содержали следующие формулировки: «Где Вы собираетесь (планируете) применять свои профессиональные знания?», «Где бы Вы хотели создать семью?», «Где бы Вы хотели, чтобы жили Ваши дети?».

В процессе анализа были выявлены группы респондентов, которые условно можно обозначить как «прагматики», «патриоты» и «антипатриоты». Эта группировка обусловливается набором предложенных вариантов ответов: «только в России», «в России и странах СНГ», «только за пределами России и стран СНГ», «не важно, зависит от того, где будут приемлемые условия».

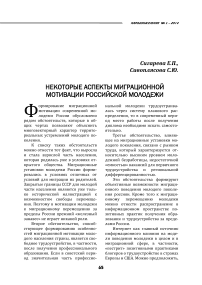

Опрос зафиксировал, что в общей совокупности респондентов значительную часть составляют «прагматики», то есть те, чьи намерения не связаны с определенной территорией, а обусловлены наличием благоприятных условий (рис. 1).

Рис.1. Распределение респондентов по ответам о выборе территории реализации жизненных планов, %

Так, более половины (51,5 %) студенческой молодежи были включены в группу «прагматиков» при ответе на вопрос о территории применения их профессиональных знаний. Такой подход к карьере не исключает того, что эта группа рассматривает и Россию в качестве территории приложения своего труда.

Но на первом месте в мотивации для этой части молодежи стоит «реальная полезность» условий для карьеры, свойственная прагматическому подходу к жизни.

К числу «патриотов» в узком (ответившие «только в России») и в широком смысле (ответившие «в России и странах СНГ») относятся почти 47% студентов. Это те, которые хотели бы делать карьеру в пределах границ России и СНГ. Причем доля респондентов, желающих работать только в России, составляет 40,3 %, а в пределах России и стран СНГ — 6,6 %.

Численность группы студентов, намеренных применять свои профессиональные знания только за пределами России и стран СНГ, очень мала. Она составляет лишь 1,6 % студенческой молодежи. Поэтому можно сказать, что «антипатриотизм» в карьерной сфере не свойственен современной молодежи.

«Прагматизм» в вопросах создания семьи высказан студенческой молодежью менее значимо, чем в случае с карьерой. Только около 40% респондентов не связывают территорию и реализацию семейного поведения и выбирают приемлемые условия для создания семьи.

Более существенно в этом вопросе проявились «патриотические» настроения. Почти 55% студенческой молодежи хотели бы создать семью или в России, или в странах СНГ (46,7% — только в России). В то же время каждый 20-й респондент выразил желание образовать семью только за пределами России и стран СНГ, что также свидетельствует о невысоких уровнях «антипатриотической» мотивации в семейной сфере.

Предпочтения о месте проживания своих будущих детей у студенческой молодежи были выражены более космополитично. Так, лишь каждый третий респондент хотел бы, чтобы его дети проживали только на территории России. Еще 8% назвали предположительного жительства Россию и страны СНГ. Прагматично к территории проживания своих детей отнеслись более 45% опрошенных студентов. А вот число «антипатриотов» в этом вопросе возросло почти до 13%. Очевидно, такое распределение территориальных предпочтений студенческой молодежи, связанное с важнейшими жизненными планами, детерминирует необходимость их учета в стратегических социальноэкономических задачах России. Присутствие значительной части в студенческой «аудитории» лиц со сформировавшимися прагматическими взглядами к территории реализации карьерных и семейных жизненных планов позволяет предположить, что отсутствие позитивного развития социально-экономических условий для молодежи чревато усилением миграционных устремлений на отъезд из России, пока еще слабо выраженных.

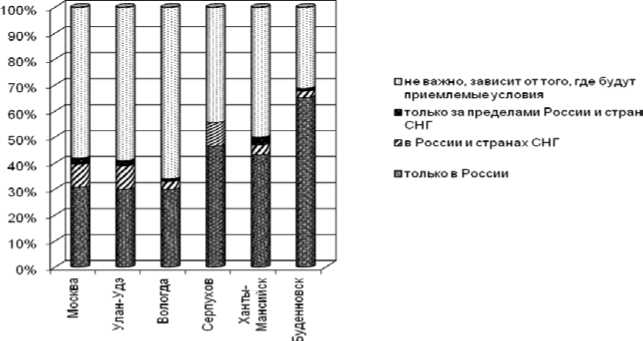

В разрезе отдельных городов предпочтения по территории реализации карьерных планов студенческой молодежи представлены на рис. 2. Ось диаграммы городов, где было проведено исследование, выстроена по принципу возрастания численности населения этих населенных пунктов.

Рис. 2. Распределение респондентов по ответам на вопрос: «Где Вы планируете применять полученные профессиональные знания?», %

Такой подход позволил заметить нестрогую, но явную зависимость между численностью населения города и выбором места приложения профессиональных знаний. Эта закономерность выражена следующим образом: чем больше город, тем меньше доля лиц, намеренных работать после получения диплома только на территории России. Так, в г. Москве, г. Улан-Удэ и г. Вологде реализовывать свои профессиональные знания только в пределах российских границ намерены, примерно, 30% опрошенных студентов, в г. Серпухове и г. Ханты-Мансийске в группу «патриотов» входят уже 46 и 43% соответственно, а в г. Буденновске эта величина достигает более 65%. И наоборот, чем больше город, тем более «прагматически» настроено молодое поколение относительно территории карьерных ожиданий.

Опрос показал территориальную дифференциацию численности выделенных групп по предпочтениям реализации карьерных ожиданий, которая иллюстрируется следующим об- разом: группа «патриотов» в широком и узком смысле варьируется от 33% (г. Вологда) до 67,8% (г. Буденновск), группа «прагматиков» — от 66% (г. Вологда) до 31,3% (г. Буденновск), группа «антипатриотов» — от 0% (г. Серпухов) до 2,9 % (г. Ханты-Мансийск).

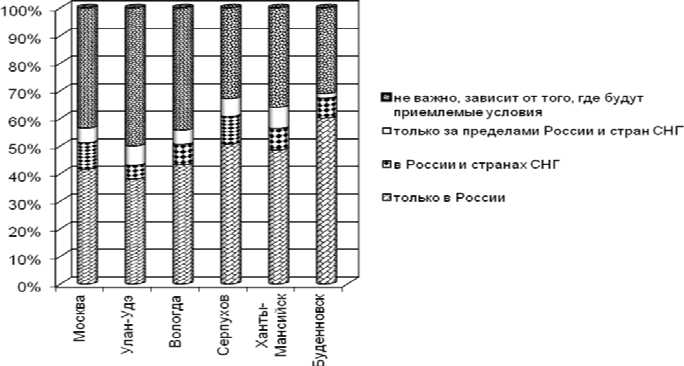

Заметна обратная зависимость между величиной населенного пункта и «патриотическими» настроениями студенческой молодежи и в вопросе о семейном выборе (рис. 3). Если в г. Москве и г. Улан-Удэ сформировать семью только в России хотят в пределах 40% опрошенных студентов, то в г. Буденновске эта доля достигает уже более 60%.

Ответы о территории создания семьи распределились следующим образом: группа «патриотов» пространства бывшего СССР — от 43% (г. Улан-Удэ) до 67,3% (г. Буденновск), группа «прагматиков» — от 31% (г. Буденновск) до 50% (г. Улан-Удэ), группа «антипатриотов» — от 1,8% (г. Буденновск) до 7,8% (г. Ханты-Мансийск).

Рис. 3. Распределение респондентов по ответам на вопрос: «Где бы Вы хотели создать семью», %

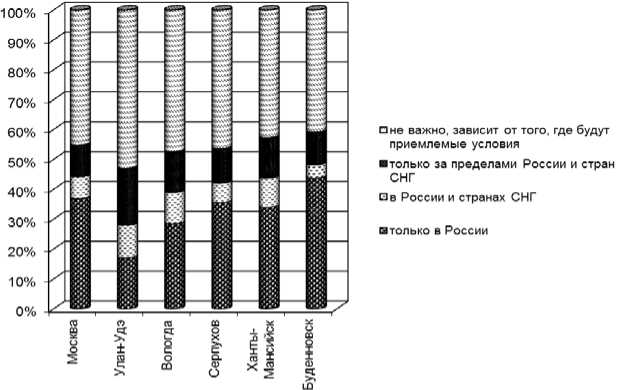

В ответах студентов на вопрос

«Где бы Вы хотели, чтобы жили Ваши дети?» заметно усиление «анти- патриотических» настроений за счет

«патриотических», причем во всех населенных пунктах (рис. 4).

Рис. 4. Распределение респондентов по ответам на вопрос: «Где бы Вы хотели, чтобы жили Ваши дети?», %

Диапазон доли респондентов, которые желали бы, чтобы их дети жили вне России и стран СНГ варьирует от 19% (г. Улан-Удэ) до 10,7% (г. Москва). Группы «патриотов» в общей совокупности опрошенных сту- дентов варьируют от 48,2% (г. Буденновск) до 28,0% (г. Улан-Удэ). Группы прагматично настроенных студентов относительно территории проживания своих будущих детей (за исключением городов Ханты-Мансийск и Буденновск) по численности больше, чем группы «патриотов». В этом случае показатели различаются от 53% (г. Улан-Удэ) до 40,9% (г. Буденновск). Таким образом, в отдаленной перспективе миграционная мотивация современной молодежи России имеет тенденцию к усилению «прагматических» и «антипатриотических» настроений.

Выводы , которые можно сделать на основе нашего исследования, заключаются в следующем.

Молодежный потенциал, который является важнейшим стратегическим ресурсом России и составляет в настоящее время около 1/4 численности населения страны, в ближайшее десятилетие в силу демографических тенденций может сократиться до 1/5. Поэтому актуальной задачей молодежной и социально-экономической политики является принятие мер, способствующих снижению миграционной мотивации на отъезд из России. В структуре безработицы доля молодежи в возрасте 20-24 лет и

25-29 лет имеет тенденцию к росту. Это обусловливает необходимость расширять перспективы для первичного трудоустройства молодого поколения России, возможно, за счет излишне либеральной миграционной политики в отношении иностранной рабочей силы.

Учитывая существенную долю «прагматиков» в составе молодежной аудитории, особую роль в миграционной перспективной мотивации будет играть совершенствование условий труда, которые позволят сбалансировать стандарты трудовой деятельности и ожидания молодого поколения.

Значимыми условиями в миграционных намерениях молодежи являются возможности для создания семьи и воспитания детей. Поэтому усилия государства в этой сфере также являются важнейшими индикаторами для вектора миграционного поведения молодого поколения.

Успешная реализация многочисленных программ по социальной поддержке молодой семьи и, особенно, информационное просвещение о действиях этих программ становятся существенным фактором, определяющим миграционную мотивацию российской молодежи.