Некоторые аспекты почвообразования на биогенных кремниевых породах Зауралья

Автор: Константинов А.О., Смирнов П.В., Гаврилов Д.А., Лойко С.В., Новоселов А.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 96, 2019 года.

Бесплатный доступ

Диатомиты палеоцен-эоценового возраста повсеместно распространены в Зауралье и выступают в качестве почвообразующих пород в долинах рек. В то же время направленность и характер процессов почвообразования на таких отложениях практически не исследованы. В работе рассмотрены особенности почвообразования на диатомитах среднего Зауралья в пределах Свердловской области. Основными методами изучения, использованными при проведении исследования почвообразования на диатомитах, были почвенно-морфологический и микроморфологический. Изученные почвы, формирующиеся под сосновыми лесами на коренных берегах реки, отнесены к дерново-подзолистым ( Albic Luvisols ). Они характеризуются наличием мощной отбеленной элювиальной толщи с характерной структурой и визуально диагностируемыми следами растворения исходной породы. При изучении в шлифах и с использованием сканирующего электронного микроскопа обнаруживается, что процессы почвообразования происходят синхронно с разрушением и, вероятно, перемещением кремниевых микрофоссилий. Полученные результаты свидетельствуют о том, что почвы на диатомитах и других породах, обогащенных биогенным кремнеземом, являются уникальными природными объектами, а их изучение может быть полезным для понимания роли литогенной основы в формировании цикла кремния и вклада биогенного кремния в почвообразование.

Свердловская область, диатомит, дерново-подзолистые почвы, биокремниевые отложения

Короткий адрес: https://sciup.org/143166806

IDR: 143166806 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2019-96-64-85

Текст научной статьи Некоторые аспекты почвообразования на биогенных кремниевых породах Зауралья

В настоящее время подробно охарактеризованы закономерности почвообразования-выветривания для целого ряда горных пород и отложений в различных климатических условиях (Черняховский, 1994) . Однако особенности почвообразования для отдельных групп субстратов, таких как биогенные кремниевые породы, практически не рассмотрены в научной литературе, хотя их изучение интересно для расширения представлений о возможных механизмах континентального выветривания.

Биогенные кремниевые породы широко распространены по всему земному шару и во многих регионах характеризуются приповерхностным залеганием. В то же время работы, иллюстрирующие примеры формирования почв на таких отложениях относительно редки (Clarke, 2003; Глотов, Пугачев, 2008; Казаков, 2011; Казаков и др., 2013) , а сами процессы трансформации таких субстратов почвообразованием и вовсе не описаны. Вероятно, низкая изученность почвообразования на биогенных кремниевых породах объясняется тем, что ареалы распространения таких почв ограничены и приурочены к территориям с высоким эрозионным расчленением, где они выходят на дневную поверхность. Вместе с тем кремниевые породы существенно различаются по возрасту, степени дигенетической трансформации, внешнему облику и свойствам, что иногда делает их визуально не отличимыми от покровных суглинков.

На западных границах Западно-Сибирской равнины в пределах Зауралья биогенные кремниевые породы эоцен-палеоценового возраста формируют одну из крупнейших в мире зон приповерхностного залегания данных отложений (Генералов, Дрожащих,

1987) . Присутствие почв, формирующихся на диатомитах и опоках в пределах региона, отмечалось в работе Е.Н. Ивановой (Иванова, 1954) . В данной работе более подробно освещены вопросы распространения и особенностей почв на кремнистых опоках, в то время как почвообразование на диатомитах и трепелах рассматривается как достаточно редкий частный случай. В то же время с момента проведения масштабных почвенных исследований в пределах Зауралья существенно изменились геологическая изученность территории: была уточнена региональная литостратиграфия, накоплены значительные материалы по распространению кремниевых пород. Современные представления о геологическом строении региона позволяют предположить более широкое распространение почв, формирующихся на данных отложениях.

В работе представлены первые результаты изучения почв на диатомитах Зауралья на примере участка коренного берега р. Ирбит (Свердловская обл.), сложенного кремниевыми породами ирбитской свиты.

Биогенные кремниевые породы Зауралья как почвообразующий субстрат. К основным литологическим разностям кремниевых пород Зауралья относятся диатомиты, диатомовые глины, трепелы, опоки. Общим для них является преобладание фаз аморфного или частично раскристаллизованного кремнезема – опала, кристобалита, опал-кристобалит-тридимита (ОКТ). В стратиграфическом отношении кремниевые породы Зауралья относятся к серовской и ирбитской свитам. Первая сложена преимущественно опоками и опаловидными глинами, значительно реже диатомитами, вторая – диатомитами, диатомовыми глинами и трепелами (Дистанов, 1976) .

Диатомиты представляют собой белые и светло-серые, легкие, слабосцементированные породы с преобладанием SiO2 (в наиболее чистых разностях достигает 78–80 %) а среди минеральных фаз доминируют опал и ОКТ. Для диатомитов характерна хорошо выраженная биоморфная микроструктура с высокой степенью сохранности диатомей и спикул (Harben, 1995). Диатомовые глины и трепеловидные глины макроскопически ничем не отличаются друг от друга, а и их прецизионная диагностика выполняется на основании микроскопических исследований. Это светло-серые и серые породы, некрепкие (крошатся в руке), обычно с шероховатым землистым изломом. Диатомовые глины содержат большое количество биокластики (40–50 %), в трепеловидных глинах она немногочислена и представлена единичными реликтами створок диатомей со следами деструкции первичной структуры (Ушатинский, 1983). Светлые опоки представляют собой плотные, легкие, тонкопористые породы, сложенные кремнеземом (преимущественно кристобалитом) и глинистым веществом. Темные разности опок в существенной мере халцедонизированы, количество аморфного кремнезема в них относительно невелико (Сидоренков и др., 1989). Трепелы сложены глобулами опала размером 0.006– 0.001 мм (Keller, 1978). В минеральном составе преобладают опал и тридимит, в меньшей степени кристобалит; содержание SiO2 достигает 90 %.

География почвообразования на биогенных кремниевых отложениях Зауралья. Формирование толщи кремниевых пород Зауралья происходило в прибрежных частях мелководного морского бассейна, существовавшего в палеоцен-эоценовое время (Барабошкин и др., 2007) . В целом, территория Зауралья, для которой кремниевые отложения могут выступать в качестве почвообразующих пород, соответствует литофациальной зоне их приповерхностного распространения, наследующей границы палеоцен-эоценового морского бассейна. Обширная полоса отложений серовской и ирбитской свиты занимает значительную часть восточного склона Урала и прилегающих участков Зауралья достигая ширины 50–100 км и более по долинам крупных рек Тобола, Миасса, Исети, Туры и Тавды. Западной границей приповерхностного распространения кремниевых осадков являются Уральская горная страна, восточной – долгота г. Пышма Свердловской области (Смирнов, Константинов, 2017) . В восточном направлении происходит постепенное увеличение глубины залегания кремнистых отложений, а вероятность их обнаружения в качестве почвообразующих пород резко снижается. Отложения долин крупных рек за пределами литофациальной зоны распространения кремниевых пород, также могут быть обогащены биокремнистым материалом вследствие размыва палеоцен-эоценовых пород в миоцен-четвертичное время.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

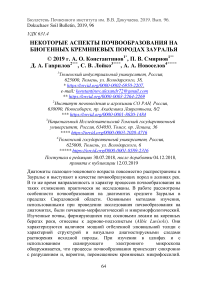

Исследования выполнены на территории, прилегающей к геолого-геоботаническому памятнику природы Свердловской области – Белая горка (рис. 1). Участок находится на правом берегу р. Ирбит в 18 км к юго-западу от г. Ирбита, в окрестностях д. Реч-калово. В пределах памятника природы крутой берег реки на протяжении более 300 м вскрывает толщу диатомитов ирбитской свиты эоцена (Smirnov et.al., 2018) .

Рис. 1. Расположение территории исследования.

Рельеф рассматриваемой территории, особенно вблизи речных долин, расчлененный, а почвообразование происходит непо- средственно на диатомитах ирбитской свиты. Климат умеренноконтинентальный, средняя температура января составляет –17°С, июля – +18°С, годовая сумма осадков 400–500 мм. Территория относится к подтаежной зоне; на участке исследований растительность представлена парковыми сосновыми лесами с примесью осины, березы, ели с развитым травянистым ярусом. В соответствии с Национальным атласом почв РФ, в долине р. Ирбит распространены темно-серые почвы на суглинистых и тяжелосуглинистых отложениях (Свердловская область, 2011).

Для изучения процессов почвообразования на биокремние-вых отложениях на территории, прилегающей к обнажению Белая горка, заложено два почвенных разреза на расстоянии 300 и 500 м от уреза реки Ирбит. Образцы для микроскопических исследований отбирались из всех генетических горизонтов. Диагностика почв проведена согласно классификации почв России (Шишов и др., 2004) . Названия почв также даны в соответствии с Мировой коррелятивной базой данных почвенных ресурсов (IUSS Working Group WRB, 2015) .

В почвах определяли актуальную кислотность (рН) потенциометрическим методом, содержание органического углерода титриметрическим методом (бихроматное окисление по методу И.В. Тюрина) (Воробьева, 2006) . Гранулометрический состав почв определен на основе измерения размеров частиц методом лазерного светорассеяния анализатором LS 13 320 “Beckman Coulter” (США) с предварительным диспергированием проб пирофосфатом натрия.

Микроморфологические исследования почв проводились в прозрачных шлифах на поляризационном микроскопе Nikon Eclipse LV100POL, субмикроскопические – с использованием сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) Hitachi TM-3000 при увеличениях от 100 до 5000.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

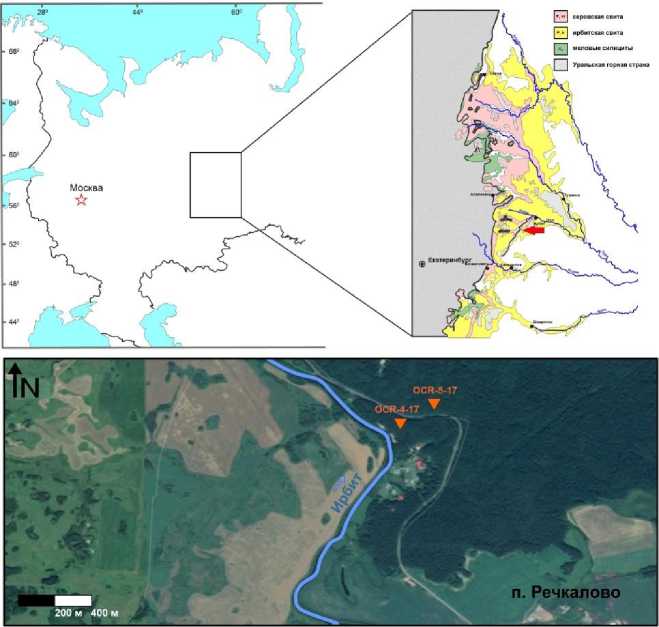

Морфологическая характеристика почв. Разрез OCR-4-17 (57°36'35.3" N; 62°48'22.0" E) располагается в 200 метрах от памятника природы обнажения “Белая горка”. Разрез (рис. 2а) вскрыт на поверхности высокой террасы р. Ирбит под реликтовым парковым сосновым лесом с развитым травянистым ярусом.

Рис. 2. Профили изученных дерново-подзолистых почв: а – разрез OCR-4-17; б – разрез OCR-5-17.

0–2 см, слаборазложившаяся лесная подстилка.

AYpir, 2–10 см, серый с буроватым оттенком, легкосуглинистый, многочисленные мелкие корни, рыхлый, влажный, непрочная мелкокомковатая структура по корням, единичные древесные угли граница слабоволнистая, переход по цвету ясный.

EL(nn), 10–40 (42) см, неоднородный, в верхней части серый с желтовато-палевым оттенком, в нижней части кремово-палевый, легкосуглинистый, опесчаненый, в нижней части горизонта редкие включения мелкой опоковой дресвы, многочисленные корни, структура угловато-плитчатая/слоеватая, непрочная однопорядковая с выраженной горизонтальной делимостью и следами интенсивного растворения (внешне напоминает пемзу), встречаются же-лезисто-марганцевые конкреции, рыхлый, уплотнен в нижней части, сухой, переход постепенный по плотности и цвету.

BEL, 40 (42) –50 см, неоднородный, сочетание коричневато (желтовато) бурых морфонов BT и осветленных менее плотных морфонов EL, суглинистый, редкие корни, уплотнен по сравнению с вышележащим, угловато-ореховатая прочная многопорядковая структура, влажный, по граням отдельности распространены тонкие кутаны, переход постепенный по увеличению плотности и цвету.

BT, 50–80 см, палево-бурый с коричневым оттенком, суглинистый, тяжелее вышележащего, плотный, влажный, хорошо выраженная многопорядковая угловато-ореховатая структура, единичные крупные корни деревьев, влажный, многочисленные темные кутаны по граням отдельностей, порам, ходам корней, переход постепенный по уменьшению числа кутан и осветлению;

BCdiatom, 80–110 см, диатомит/диатомовая глина, палево-бурый, суглинистый, влажный водонасыщенный, при растирании сильно пачкает руки, легче и менее плотный, чем вышележащий, крупноугловатая структура, по граням отдельностей рыжие пятна ожелез-нения.

Разрез OCR-5-17 (57°36'29.8" N; 62°48'32.8" E) (рис. 2б) заложен в днище локального понижения в 300 м на юго-восток от разреза OCR-4-17. Растительная ассоциация представлена сосняком зеленомошно-разнотравным.

0–3 см, лесная подстилка, состоящая из остатков хвои, травянистых растений различной анатомической сохранности.

AY, 3–12 (17) см, серый с буроватым оттенком, суглинистый, влажный, рыхлый, густо переплетен мелкими корнями, практически бесструктурный, содержит органические остатки с высокой сохранностью анатомического строения, граница волнистая.

ELnn, 12 (17) –60 см, бежево-серый с пепельным оттенком, легкосуглинистый, сухой, рыхлый, уплотнен по сравнению с вышележащим, не прочная слоеватая структура, с выраженной горизонтальной делимостью, переход постепенный по цвету и появлению останцев BT.

BEL, 60–70 см, бежево-бурый, неоднородный, суглинистый, влажный, плотнее вышележащего, единичные мелкие корни, тем- но-серые кутаны по граням структурных отдельностей, переход постепенный.

BT, 70–10 см, палево-бурый, неоднородный за счет многочисленных темных кутан, тяжелосуглинистый, заметно уплотнен по сравнению с вышележащим, влажный, угловато-ореховатая многопорядковая структура, по граням отдельностей, корням и порам темные кутаны, переход постепенный по осветлению и уменьшению числа кутан.

BCdiatom, 110–130 см, диатомит слабосцементированный, желтовато-палевый, светлеет при высыхании, суглинистый, влажный, более рыхлый, чем вышележащий, непрочная угловатая структура, по граням отдельностей рыжие пленки ожелезнения, сильно пачкает руки при растирании.

Главными отличительными чертами данных почв является наличие сложного элювиального профиля с характерным уплотнением в нижней части горизонта EL и постепенным переходом к BEL в виде пожелтения. Исходя из строения профиля рассматриваемые почвы могут быть отнесены к дерново-подзолистым сверхглубокоподзолистым ( Albic Luvisols Abruptic ), а также возможно их определение в качестве дерново-подзолистых сегрегационно-отбеленных.

Физико-химические свойства. Основные свойства изученных почв представлены в таблице 1. Вероятно, различия изученных почв обусловлены их геоморфологическим положением. Так в разрезе OCR-4-17 выположенной поверхности террасы р. Ирбит почвенный профиль лучше дифференцирован и в целом более адекватно отражает особенности почвообразования на диатомитах, в то время как разрез OCR-5-17 находится в пределах локального понижения и формирование почвенного профиля происходит в условиях интенсивного привноса материала в результате склоновых процессов.

Величина pH в обеих изученных почвах является слабокислой и варьирует от 5.9 в гумусовом горизонте до 4.8–5.0 в нижней части профиля для разреза OCR-4-17, от 4.7 до 5.6 с максимальными значениями в срединной части профиля для разреза OCR-5-17. Содержание органического углерода имеет ярко выраженный аккумулятивный тип с максимумом в горизонтах AY (6.88 и 1.89 соответственно) и резко снижается с глубиной.

Таблица 1. Физико-химические свойства изученных почв

|

3 о cd О to н о cd И S to U |

и |

Содержание фракций, % |

||||||||

|

IO о о о о о S |

3 о о о 1Г) о о 3 to & |

3 3 1Г) о о о о о о 3 R 3 |

3 о о 1Г) о о о^ еч К! о R 3 К |

3 3 in о о о R |

3 о 1Г) о о^ о 3 о о |

3 3 1Г) о 1Г) о^ зИ о о о |

3 3 о 7 о^ 3 и в о о |

|||

|

Разрез OCR4-17. Дерново-подзолистая сверхглубокоподзолистая почва на выположенной поверхности террасы р. Ирбит |

||||||||||

|

5–10 |

5.9 |

6.9 |

1.1 |

1.7 |

8.8 |

7.4 |

25.8 |

42.3 |

10.1 |

2.8 |

|

10–20 |

5.1 |

0.3 |

5.3 |

8.0 |

35.3 |

24.8 |

25.8 |

0.8 |

0.0 |

0.0 |

|

25–30 |

5.4 |

0.1 |

7.2 |

11.1 |

45.0 |

20.7 |

16.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

|

45 |

4.9 |

0.2 |

8.7 |

10.8 |

35.0 |

20.1 |

25.3 |

0.1 |

0.0 |

0.0 |

|

70–80 |

4.8 |

0.2 |

7.8 |

10.0 |

34.2 |

21.0 |

27.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

|

100–120 |

5 |

0.1 |

7.4 |

9.8 |

34.4 |

19.7 |

28.6 |

0.1 |

0.0 |

0.0 |

|

Разрез OCR5-17. Дерново-подзолистая сверхглубокоподзолистая почва локального понижения |

||||||||||

|

0–5 |

4.7 |

1.9 |

2.7 |

4.2 |

23.3 |

18.7 |

38.0 |

13.1 |

0.0 |

0.0 |

|

15 |

4.8 |

0.5 |

3.1 |

4.8 |

26.7 |

21.4 |

34.7 |

9.3 |

0.0 |

0.0 |

|

25–30 |

5.6 |

0.2 |

4.2 |

6.2 |

30.1 |

24.5 |

31.9 |

3.1 |

0.0 |

0.0 |

|

40–50 |

5.2 |

0.2 |

5.0 |

7.2 |

33.7 |

25.4 |

28.7 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

|

70–80 |

4.8 |

0.1 |

4.3 |

7.0 |

37.7 |

24.3 |

26.7 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

|

90–100 |

4.6 |

0.2 |

5.1 |

7.0 |

30.5 |

22.9 |

34.1 |

0.4 |

0.0 |

0.0 |

|

100–120 |

4.6 |

0.1 |

5.6 |

7.8 |

35.1 |

22.8 |

28.0 |

0.7 |

0.0 |

0.0 |

Более высокие значения для гумусового горизонта разреза OCR-4-17, по всей видимости, объясняются более длительным и устойчивым почвообразованием в автономных позициях. Для обеих изученных почв характерно преобладание фракций пыли, в то время как содержание фракций ила не превышает 17–18 %. Для верхних частей профиля характерно опесчанивание, в целом же содержание песчаной фракции невелико. Текстурная дифференциация профиля лучше выражена в разрезе OCR-4-17 и отмечается в виде увеличения содержания фракции 0.0005–0.001 в горизонтах BEL и BT срединной части профиля.

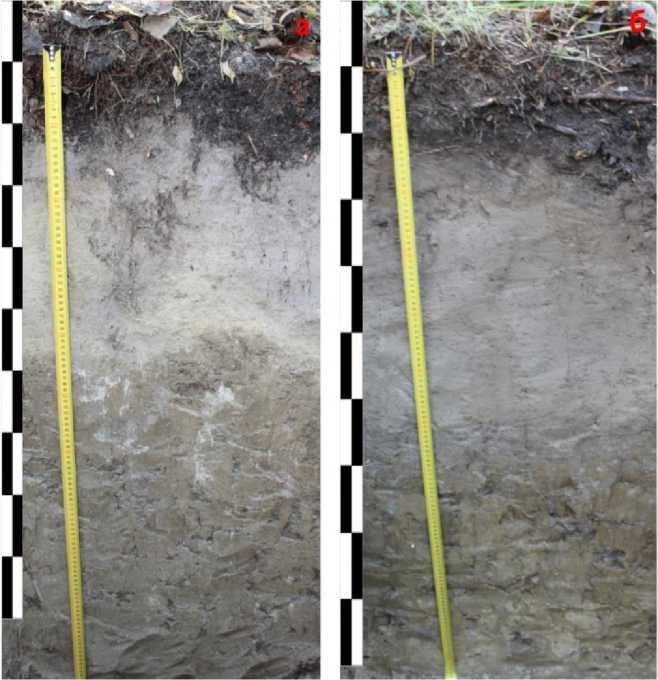

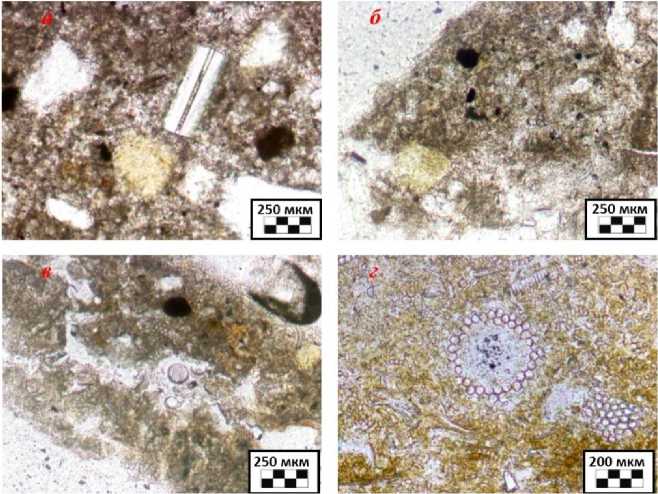

Микроморфологическая характеристика почв. Приведем краткую характеристику горизонтов EL, BEL, BT, BCdiatom – наиболее интересных для понимания процессов почвообразования на биокремниевых отложениях и трансформации исходного субстрата (рис. 3). Элювиальные горизонты бежево-серые неоднородные с отдельными более темными коричневато-бурыми пятнами за счет гумусовой пропитки. Скелет состоит из угловатых слабоока-танных зерен полевых шпатов и кварца, первые преобладают в горизонте EL разреза OCR-4-17, вторые – в аналогичном горизонте разреза OCR-5-17. Встречаются единичные зерна акцессорных минералов (эпидота и турмалина) и глауконит. Горизонты песчано-пылевато-плазменные (примесь песчаного материала до 15 %). Общая масса слабо сортирована, встречаются слабо окатанные зерна размерности крупного песка (рис. 3а, 3б). Структура при изучении в шлифах выражена слабо, агрегаты неправильной формы или угловатые и уплощенные. Преобладают поры-трещины; мелкие поры упаковки заполнены глинистым или биогенным материалом. Плазма дисперсная, чешуйчатая; представлена как собственно глинистыми минералами, так и биокластикой. В элювиальных горизонтах обнаруживаются единичные железистые конкреции и растительные остатки низкой степени сохранности.

Субэлювиальные горизонты BEL отличаются от элювиальных более сортированным и однородным материалом. Текстурные BT горизонты неоднородные так же, как и вышележащие горизонты, песчано-пылевато-плазменные. Зерна кварца зачастую изомет-ричные, распределены неравномерно в виде полос и скоплений и ассоциированы с полевыми шпатами (рис. 3в, 3г).

Горизонты BCdiatom представляют собой типичные глинистые диатомиты. Во всех горизонтах заметно, что плазма имеет микроглобулярное строение и состоит не только из глинистых минералов, но и аморфного кремнезема, представленного мелкими растворенными и перетертыми фрагментами створок (рис. 3д, 3е). Содержание собственно глинистых минералов невелико; преобладают гидрослюды, в меньшей степени каолинит и хлорит.

Рис. 3. Микростроение генетических горизонтов дерново-подзолистой почвы OCR-5-17: а – ELnn (II); б – ELnn (Х); в – BT (II); г – BT (Х); д – BCdiatom (II); е – BCdiatom (Х).

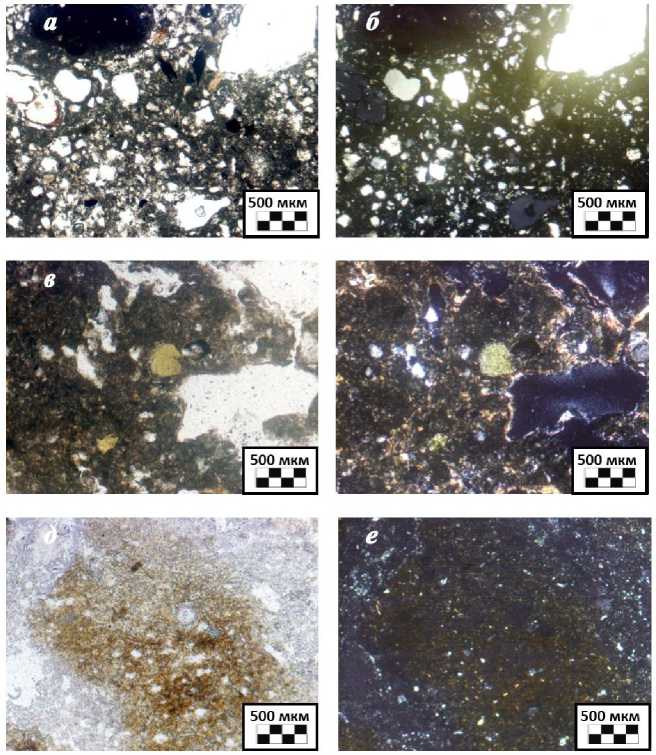

Фрагменты или целые створки диатомовых и спикулы губок хорошо различимы в увеличениях более 20. Количество и сохранность микрофоссилий существенно различается в зависимости от конкретного горизонта. В горизонте EL диатомовые распределены неравномерно, большая часть имеет выраженные признаки раство- рения: в некоторых случаях угадываются лишь очертания (рис. 4а). Осевые каналы отдельных спикул заполнены глинистым материалом. Зоны, обогащенные биокластикой, тяготеют к крупным порам и трещинам.

Рис. 4. Сохранность и распределение кремнистых микрофоссилий в различных генетических горизонтах: а – ELnn (OCR-4-17, II); б –BEL (OCR-4-17, II); в – BT (OCR-5-17, II); г – BCdiatom (OCR-5-17, II).

В элювиальных горизонтах встречаются как участки с хорошо выраженной характерной для диатомитов биоморфной микроструктурой, так и с практически полным растворением и гомогенизацией микрофоссилий (рис. 4б).

В горизонтах BT и BC преобладают диатомовые размером 0.02–0.16 мм и более крупные спикулы. Створки, как правило, имеют округлую или изометричную форму, характерную для диатомовых комплекса Coscinodiscus payeri (Grunow) раннего эоцена (Александрова и др., 2012), и составляют до 50–60 % от общей площади шлифа (рис. 4в). На участках кутан кремнистые фоссилии малоразличимы. В нижней части профиля целые створки и круп- ные фрагменты диатомовых и спикул различимы уже при увеличениях 10–20 (рис. 4г).

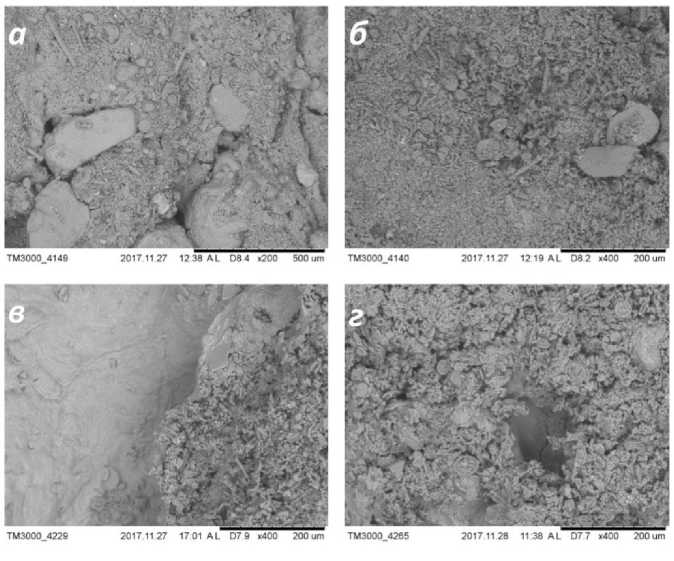

При изучении образцов с использованием сканирующего электронного микроскопа хорошо заметно, что кремниевые фосси-лии составляют значительную часть общей массы всех почвенных горизонтов (рис. 5).

Рис. 5. Сохранность кремниевых фоссилий в генетических горизонтах разреза OCR-5-17 при изучении с использованием СЭМ: а – преобладание более устойчивых спикул в горизонте AY ( × 200); б – сильно преобразованный почвенными процессами EL с хорошо различимыми спикулами ( × 400), в – BT, граница кутаны с практически полным растворением диатомовых и слабовыветрелой породы ( × 400), г – горизонт BCdiatom сложенный слабо преобразованной биокластикой ( × 400).

Сохранность диатомовых в процессе почвообразования во многом определяется особенностями строения и геометрии ство- рок конкретных видов. Так, диатомовые Coscinodiscus, Hemiaulus elegans (Heiberg), Stephanodiscus spp., Ebriopsis spp, отличающиеся округлой формой и имеющие толстые стенки, хорошо сохраняются, а фрагменты их створок обнаруживаются даже в горизонтах AY. В то же время диатомовые родов Trinacria, имеющие треугольную форму створок, по всей видимости, менее устойчивы в почвенных условиях и встречаются только в горизонтах BCdiatom. Наилучшей сохранностью характеризуются спикулы губок, которые хорошо различимы как в нижней, так и в верхней частях профиля. В разрезе OCR-5-17 в горизонте AY (рис. 5а) наблюдается обогащение целыми створками диатомовых, преимущественно Coscinodiscus, что связано с переотложением вследствие размыва диатомитов верхних частей склонов эрозионного понижения. Для горизонтов BEL, BT и BCdiatom характерны четкие границы между участками, сложенными практически целиком из фоссилий, и участками глинисто-гумусовых кутан, где заметны лишь отдельные реликты диатомовых (рис. 5б, 5г).

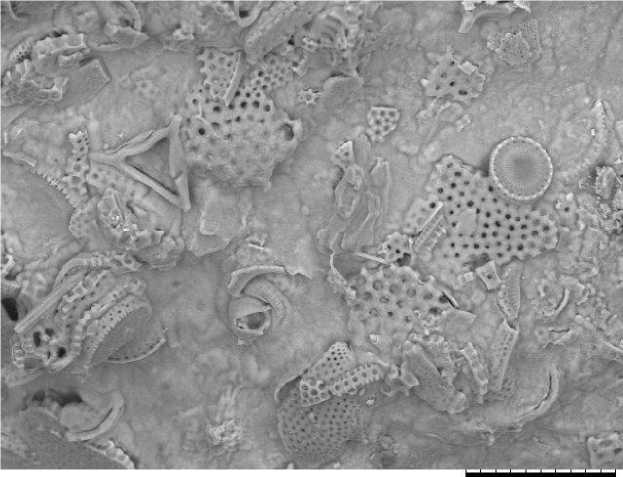

Особенности почвообразования на диатомитах. Процессы почвообразования на диатомитах протекают синхронно с разрушениями исходной биоморфной микроструктуры пород. Под воздействием почвенных кислот и в результате механического разрушения почвенной фауной происходит постепенное разрушение крупных фоссилий. Другой механизм почвообразования на диатомитах может быть связан с вероятной миграцией мелкоклеточных диатомей вниз по профилю вместе с частицами ила того же размера, что было выявлено при изучении форм биогенного кремнезема в луговых подбелах Среднеамурской низменности (Матюшкина и др., 2017) . Косвенно о возможности миграции отдельных микрофосси-лий свидетельствуют обнаруженные на поверхности кутан в горизонте BT мелкие диатомеи и фрагменты створок (рис. 6).

Особенности строения и геометрии створок в значительной степени определяют их устойчивость к выветриванию, а разнообразие почв и интенсивность процессов почвообразования на кремниевых породах Зауралья может различаться в зависимости от преобладающих диатомовых комплексов.

ТМ3000 4220 2017.11.27 16:40 AL D7.6x1.2k 50 um

Рис. 6. Мелкие Диатомовые на поверхности кутаны (разрез OCR-5-17;

BEL, ×1200).

Почвы на биогенных кремниевых породах являются уникальными образованиями, поскольку содержание биогенного кремнезема в почвах, как правило, не превышает 5 % (Clarke, 2003) , в то время как в рассматриваемых объектах оно может быть значительно выше.

ВЫВОДЫ

Биогенные кремниевые породы, в первую очередь, диатомиты широко распространены в Зауралье и могут выступать в качестве почвообразующих пород на значительной территории региона, особенно вблизи долин крупных рек.

Почвообразование на таких отложениях происходит синхронно с процессами разрушения и, вероятно, перемещения кремниевых фоссилий и приводит к формированию дерновоподзолистых почв с мощным выбеленным элювиальным горизонтом. При изучении почвенных горизонтов и почвообразующей по- роды в шлифах и под сканирующим электронным микроскопом заметно, что основную массу составляют фрагменты или целые створки диатомовых и спикул. В горизонтах AY и EL, где максимально интенсивно происходят процессы внутрипочвенного выветривания, диатомовые в большинстве растворены, преобладает мелкий диатомовый детрит. В горизонтах BT и BCdiatom характерно чередование участков с высокой сохранностью микрофосси-лий и зон, преобразованных почвообразованием (кутаны, крупные поры). В зависимости от геометрии и толщины створок диатомовые различных родов различаются по степени устойчивости к процессам почвообразования.

Список литературы Некоторые аспекты почвообразования на биогенных кремниевых породах Зауралья

- Александрова Г.Н., Орешкина Т.В., Яковлева А.И., Радионова Э.П. Диатомеи и диноцисты в интервале палеоцена-раннего эоцена в биокремнистых фациях среднего Зауралья//Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2012. Т. 20. № 4. С. 68-94.

- Барабошкин Е.Ю., Найдин Д.П., Беньямовский В.Н., Герман А.Б., Ахметьев М.А. Проливы Северного полушария в мелу и палеогене. М.: Изд-во геологического ф-та МГУ, 2007. 182 с.

- Воробьева Л.А. Теория и практика химического анализа почв. М.: ГЕОС, 2006. 400 с.

- Генералов П.П., Дрожащих Н.Б. Опалиты эоцена Западной Сибири//Опалиты Западной Сибири. Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1987. С. 3-10.

- Глотов В.Е., Пугачев А.А. Кремниевые породы в кайнозойских осадочных бассейнах как почвообразующий субстрат (Северо-Восток России)//Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2008. № 2. С. 90-95.

- Дистанов У.Г. Часть II. Характеристика сырьевой базы. Глава 1. Прогнозная оценка регионов СССР на опал-кристобалитовое сырье. Урал и Западная Сибирь//Кремнистые породы СССР. Казань: Татарское Книжное Издательство, 1976. С. 184-199.

- Иванова Е.Н. Почвы южной тайги Зауралья//Тр. Почвенного ин-та им. В.В. Докучаева. 1954. Т. XLIII. Почвенно-географические исследования на Урале. С. 5-128.

- Казаков Н.В. Почва на диатомитовых отложениях Южной Камчатки (первое описание)//Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2011. № 2. Вып. 18. С. 135-141.

- Казаков Н.В., Лящевская М.С., Гребенникова Т.А. Условия формирования почвы на диатомитовых отложениях (Южная Камчатка)//Вестник КРАУНЦ. Науки о земле. 2013. № 2. Вып. 22. С. 168-177.

- Матюшкина Л.А., Гольева А.А., Стенина А.С., Харитонова Г.В. Формы биогенного кремнезема в луговых почвах Среднеамурской низменности//Региональные проблемы. 2017. Т. 20. № 1. С. 34-38.

- Свердловская область. Почвенная карта, масштаб 1:2 500 000//Национальный атлас почв Российской Федерации. М.: Изд-во МГУ, 2011. С. 486-487.

- Сидоренков А.И., Зарубко Н.С., Самошин А.А. Модель механизма образования трепелов и опок//Критерии прогноза минерального сырья в приповерхностных образованиях севера Западной Сибири и Урала: Сб. науч. тр. Тюмень: ЗапсибНИГНИ, 1989. С. 46-63.

- Смирнов П.В., Константинов А.О. Биогенное кремненакопление в Западно-Сибирском морском бассейне в палеоцене-эоцене: факторы и стадии//Литосфера. 2017. Т. 17. № 4. С. 26-47.

- Ушатинский И.Н. Состав и условия формирования кремнистых формаций Западно-Сибирской геосинеклизы//Опалиты Западной Сибири. Тюмень, 1987. С. 39-48.

- Черняховский А.Г. Элювиальный процесс и почвообразование. М.: Наука, 1994. 110 с.

- Шишов Л.Л., Тонконогов В.Д., Лебедева И.И., Герасимова М.И. Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Clarke J. The occurrence and significance of biogenic opal in the regolith//Earth-Science Reviews. 2003. Vol. 60. No. 3-4. P. 175-194.

- Harben P.W. Diatomite//The industrial minerals handy book, 2nd ed. Warwick: Industrial Minerals Div., 1995. P. 57-61.

- IUSS Working Group WRB. World reference base of soil resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No 106. Rome: FAO. 2015. 192 p.

- Keller W.D. Textures of tripoli illustrated by scanning electron micrographs//Economic Geology. 1978. Vol. 73. No. 3. P. 442-446.

- Smirnov P.V., Konstantinov A.O., Batalin G.A., Gareev B.I. Variability in distribution of major and trace elements in Lower Eocene siliceous sections of the Transuralian Region, Russia//Acta Geochimica. 2018

- DOI: 10.1007/s11631-018-0290-7