Некоторые аспекты проектирования и инновационных методов строительства вертикальных стволов в условиях плотной городской застройки

Автор: Паланкоев Ибрагим Магомедович

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 5, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные факторы, влияющие на эффективность строительства и эксплуатации городских стволов. Отмечена необходимость более полного учета технологических факторов. Сформулированы новые подходы к проектированию механизированных комплексов для строительства вертикальных стволов.

Вертикальный ствол, чугунно-бетонная крепь, крепление ствола, коллектор, тоннель метрополитена, бадьевой подъем, направляющие канаты

Короткий адрес: https://sciup.org/140215511

IDR: 140215511 | УДК: 624.131.37(07)

Текст научной статьи Некоторые аспекты проектирования и инновационных методов строительства вертикальных стволов в условиях плотной городской застройки

Одной из очевидных тенденций развития освоения подземного пространства крупных городов и мегаполисов на современном этапе является увеличение глубины прокладки инженерных коммуникаций и тоннелей метрополитена.

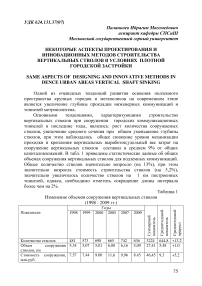

Основными тенденциями, характеризующими строительство вертикальных стволов при сооружении городских коммуникационных тоннелей в последние годы, являлись: рост количества сооружаемых стволов, увеличение среднего сечения при общем уменьшение глубины стволов, при этом наблюдалось общее снижение уровня механизации проходки и крепления вертикальных выработок;удельный вес затрат на сооружение вертикальных стволов составил в среднем 9% от общих капиталовложений. В табл. 1 приведены статистические данные об общих объемах сооружения вертикальных стволов для подземных коммуникаций. Общее количество стволов значительно возросло (на 13%), при этом значительно возросла стоимость строительства стволов (на 5,2%), значительно увеличилось количество стволов на 1 км построенных тоннелей, однако, необходимо отметить сокращение длины интервала более чем на 2%.

Таблица 1

Изменение объемов сооружения вертикальных стволов (1998 - 2009 гг.)

|

Показатели |

Годы |

« 5 2 Й 2 « >> O и я |

о я § й О Я & О и к |

о о Ct о О о Я О Рч CL и Я |

||||||

|

1998 |

1999 |

2000 |

2005 |

2007 |

2009 |

|||||

|

Количество стволов |

481 |

573 |

698 |

665 |

742 |

636 |

3224 |

644,8 |

+13,2 |

|

|

Объем стволов, км |

сооружения |

5,34 |

5,07 |

5,01 |

6,08 |

6,16 |

5,09 |

27,41 |

5,48 |

+1.0 |

|

Стоимость млн.руб. |

сооружения, |

7.57 |

7,44 |

9.00 |

11,6 |

9,96 |

8.45 |

46,45 |

9,3 |

+5,2 |

Продолжение табл. 1

|

Количество стволов на 1 км тоннеля, един. |

8,0 |

9,1 |

8,7 |

10,0 |

11,0 |

10,1 |

- |

9,8 |

+3,1 |

|

Удельная стоимость сооружения стволов на 1 км тоннеля, тыс.руб. |

126,4 |

118,0 |

129,1 |

174.4 |

147,8 |

136,6 |

- |

+5,7 |

|

|

Средняя длина интервала |

124,5 |

110,0 |

114,6 |

100,0 |

90,8 |

99,4 |

- |

103,0 |

-2,1 |

Наглядный пример – реализация проекта «Продолжение главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга», являющегося частьюсовременной системы водоотведения утвержденной Генеральной схемы г. Санкт-Петербурга.Пуск в эксплуатацию этого уникального сооружения по меркам мировой практики подземного строительства позволит существенно улучшить экологическую обстановку не только в городе на Неве, но ив Балтийском регионе в целом.Данный проект, реализация которого продолжается много лет, предусматривает строительство порядка 55-ти шахтных стволов глубиной 30-90 м для последующего сооружения технологических канализационных камери обеспечения подключения стоков в коллектор.

Значительное удорожание и увеличение сроков строительства вертикальных стволов обусловлено необходимостью ведения работ в сложных гидрогеологических условиях с применением специальных способов.

Суммарный объем проходки стволов с применением специальных способов, км…………………………8,7

из них:

водопонижение………………………………………………………..6,2

замораживание………………………………………………………...2.0

Динамика удельного веса объемов проходки с применением специальных способов приведена в табл. 2.

Таблица 2.

Объем проходки стволов с применением специальных способов.

|

Удельный вес |

Годы |

cd co ►д « О д со г . О У Р-1 О и К un |

о о и « |

|||||

|

1985 базовый |

1998 |

2000 |

2005 |

2007 |

2009 |

|||

|

В общем объеме проходки |

17,2 |

22,3 |

32,9 |

34,5 |

35,7 |

31.4 |

31,7 |

+2,1 |

|

стволов |

||||||||

|

В объеме проходки стволов специальными способами: Водопонижение |

58,2 |

65,5 |

85,5 |

63,8 |

71,4 |

70,0 |

71,2 |

+1,1 |

|

Замораживание |

24,2 |

32,7 |

10,9 |

31,0 |

18,6 |

23,8 |

23,4 |

-2.2 |

|

Стена в грунте |

11,0 |

1.8 |

2.4 |

3,3 |

3,2 |

1.3 |

2,4. |

- |

|

Шпунтовое ограждение |

5,5 |

- |

- |

- |

1,4 |

4.3 |

1.1 |

- |

Значительный дисбаланс между проектными темпами строительства коллектора глубокого заложения современными тоннеле-проходческими комплексами и возможностямитрадиционной технологии проходки вертикальныхстволов диаметром до 8,5 м обусловлен необходимостьюприменения специальных способов строительства, таких как искусственное замораживание грунтового массива и водопонижение.При этом, в первую очередь следует учитывать высокий уровеньтрудозатрат и низкие темпы проходки стволов, связанные с необходимостью применения ручного трудапри разработке грунта в забое с помощью отбойныхмолотков.Доминирующими способами стабилизации грунтов являлись водопонижение и искусственное замораживание грунтов – суммарный удельный вес в общем объеме проходки специальными способам 94.3%.

Наряду с вышеуказанными способами в ограниченных объемах применялись химическое закрепление грунтов, способ ограждающих крепей ( стена в грунте, шпунтовое ограждение). Объем сооружаемых стволов способом опускных крепей сократился на 35,5% ( относительно 1985 года) .

Из прочих немаловажных негативных факторовследует выделить невозможность достоверного контроля состояния ледогрунтового ограждения, что нередко приводило к аварийным ситуациям, а такжесущественные претензии со стороны экологов к применению традиционных специальных способов проходки, включая химическое закрепление и замораживание вмещающих грунтов.

Интересно проследить закономерность распределения объемов проходки стволов по глубинам.Как явствует из ( табл. 3), объем глубоких стволов к 2008 году сократился более чем на 21%, между тем. Как объем стволов глубиной до 20 м увеличился на 11%. Общие тенденции в строительстве стволов характеризовались незначительными колебаниями (от 2.4 до –3,4%) величины среднего сечения при заметном увеличении объемов проходки стволов сечением от 45 м2 до 75 м2.

Таблица 3

Распределение объема проходки стволов по глубинам

|

Показатели |

Годы |

hQ OS о у m 2 й К co |

ID у В ОО d я К и ri |

о Я О 5 « & 2 Я и о я |

|||||

|

1985 базовый |

1990 |

1995 |

2000 |

2005 |

2008 |

||||

|

Объем проходки, км |

5,34 |

5,07 |

5,01 |

6,08 |

6,16 |

5,09 |

5,48 |

-4,7 |

+1.0 |

|

В том числе по глубинам стволов: До 10м |

3,6 |

3,42 |

3,72 |

3,78 |

3,86 |

2,77 |

3,51 |

-23,1 |

-3,9 |

|

0-20 м |

1,2 |

1,46 |

0,96 |

1,49 |

1,65 |

1.88 |

1,49 |

+56,7 |

+11,4 |

|

0-40 м |

0,53 |

0,19 |

0,32 |

0,41 |

0,29 |

0,18 |

0,28 |

Снижена в 2,9 раза |

+7.3 |

|

Более 40 м |

- |

- |

- |

0,41 |

0,35 |

0,25 |

0,34 |

- |

-21,6 |

Уменьшение глубины заложения тоннелей в целом (-2,1%) сопровождалось ростом объема проходки стволов глубиной до 20 м и сокращением отмеченного ранее строительства стволов глубиной более 40 м (-21,6%).

Характерной особенностью современного строительства подземных коммуникаций, как уже отмечалось выше,остается переход на большие глубины заложения. На основании аналитических исследований, можно констатировать, что строительство будет вестись в неблагоприятных инженерно-геологических условиях, что вызовет необходимость применения специальных способы строительства. Для проходки горизонтальных выработок будут применяться механизированные проходческие щиты и комплексы.

Анализ технологических схем проходки стволов городских подземных сооружений показывает, что в большинстве случаев применяется последовательная схема производства работ, то есть последовательное выполнение операций цикла: выемка грунта - возведение постоянной крепи. По этой схеме проходка может осуществляться на неглубоких ствола с помощью кронов СПК и бадей для подъема грунта и спуска материалов.

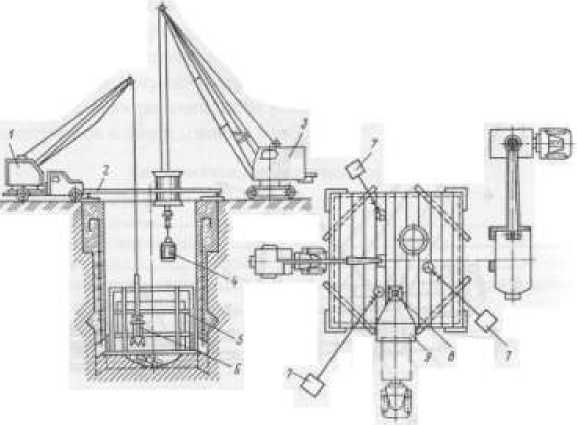

Для проходки стволов в городских условиях принято использовать комплексы оборудования КПШ, НГТУ-2 и др. В состав комплекса оборудования КПШ (рис. 1), предназначенного для проходки неглубоких стволов (до 50 м глубиной) входят: автокран (1) К-161 или МКП-25; пневмопогрузчик (6) КС-3М; подвесная опалубка (5); проходческие лебедки (7), предназначенные для подвески опалубки; экскаватор (3) ЭШ-1514; бадья (4); универсальная рама (2) с деревянными или металлическим настилом; лоток (9) для бетонной смеси и перегрузочный бункер (8) со ставом труб для подачи бетона заопалубку.

Для строительства вертикальных выработок также возможно рассмотреть применения механизированных стволопроходческих комплексов .

Применение вертикальных щитов требует большого объема подготовительных работ, которые включают в себя

-

- бурение и обсадку водопонижающих скважин с поверхности (диаметр кольцевого контура порядка 50-70м)

-

- устройство водостока для откачиваемой воды из скважин и ствола

-

- оснащение водопонижающих скважин фильтрами и погружными насосами

-

- установка стационарных насосов для откачки воды из водосборника

-

- проходка монтажной камеры под вертикальный щит

-

- установка опорного венца крепи

-

- монтаж вертикального щита и проходческого комплекса к нему

-

- навеска бадей и насосов для открытого водоотлива

-

- установка вентиляторов.

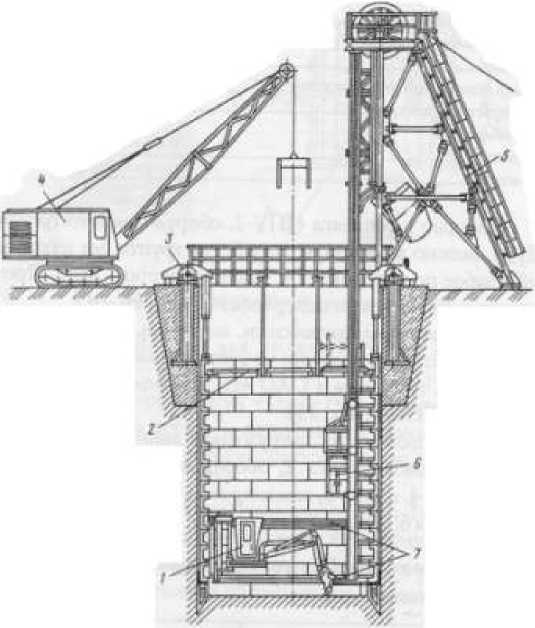

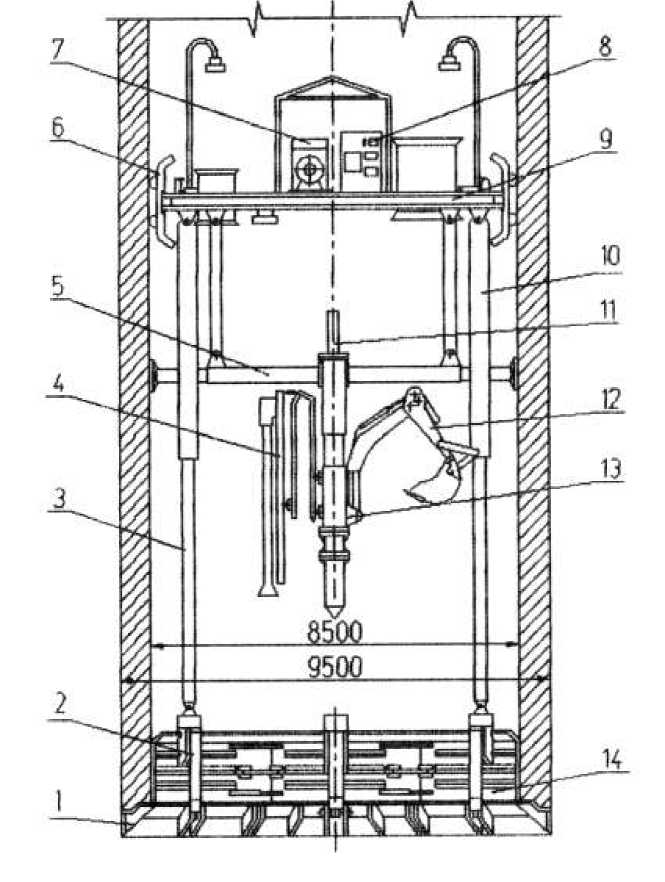

Наибольший интерес вызывает конструкция щита с двойной оболочкой, представленная на рис. 2.

Комплекс оборудования КПШ

1 - автокран; 2 - универсальная рама с деревянным или металическим настилом; 3 - экскаватор; 4 - бадья; 5 - подвесная опалубка; 6 - пневмопогрузчик; 7 - проходческие лебёдки; 8 -перегрузочный бункер; 9 - лоток для бетонной смеси.

Комплекс КС-14

1 • погрузочная машина; 2 • подвесной предохранительный попок; 3 - оборудование для задавливания крепи; 4 - кран; 5 • копёр; 6 • самоопрокидная скипоклеть или опрокидная клеть; 7 - монорельс.

Рис. 1. Комплексы проходческого оборудования КПШ и КС-14.

Рис. 2. Щит с двойной оболочкой.

1 - нож, 2 - кольцо из чугунных тюбингов, 3 - наружная оболочка щита, 4 - внутренняя оболочка, 5 - домкраты, 6 - кольца из чугунных тюбингов для крепления ствола, 7 - тальфер,8 - уплотнительное устройство, 9 - подвесной насос, 10 - верхний полок, 12 - стойки. 13 -нижний полок, 14 - бадья, 15 - аккумулирующие емкости.

Двойная оболочка щита состоит из наружной, порядка 25 мм и внутренней оболочки, толщиной 15 мм, которая предохраняет от обрыва эластичную манжету, расположенную между наружной оболочкой и крепью, герметизирующую строительный зазор.

Кроме щита с двойной оболочкой возможно рекомендовать шагающий комплекс КШС для устойчивых пород крепостью f> 0.8, представленный на (рис. 3).

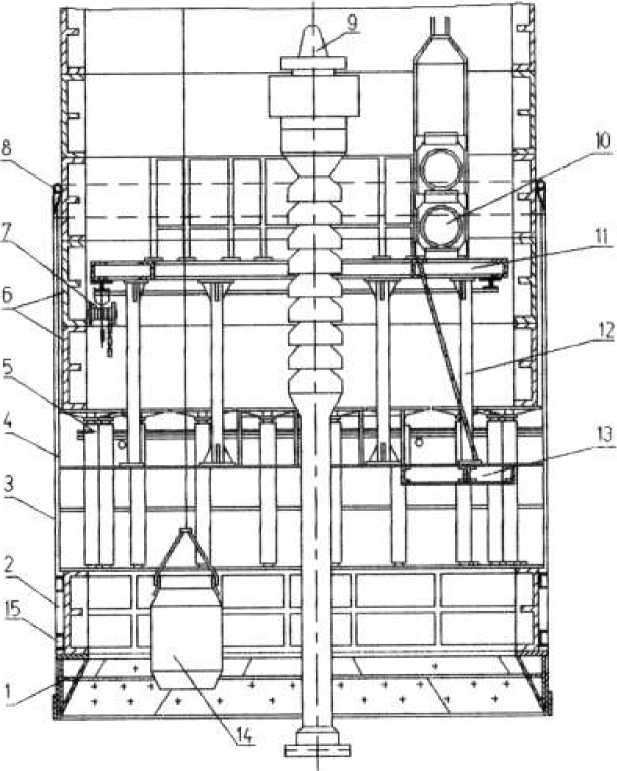

Рис. 3. Комплекс шагающий КШС.

1 - нож, 2 - гидродомкраты перемещения и задавливания ножа, 3 - гидродомкраты подъема и опускания забойного оборудования, 4 - бурильная машина, 5 - рама погрузочной машины, 6 - гидродомкраты распора, 7 - насосная станция, 8 - пульт управления, 9 - проходческий полок, 10 - стойки, 11 - погрузочная машина, 13 - поворотная платформа, 14 - секционная опалубка.

В настоящее время, в зависимости от конкретных условий, применяется оборудование, основанное на принципах использования породоразрушающих машин грейферного и ковшового типа. К сожалению, приведенные выше в качестве примеров конструкции машин и механизмов в настоящее время практически утеряны.

Однако, поставленные задачи перед строительным комплексом города, требуют комплексного решения проблем механизации сооружения стволов. Но в настоящее время таких решений не разработано, чаще всего механизированны отдельные операции разработки и погрузки породы.

На основе аналитической проработки существующих способов строительства вертикальных стволов для условий плотной городской застройки мною предлагается схема выбора рационального стволопроходческого комплекса (рис. 4), для сокращения сроков и стоимости строительных работ, а также для достижения требуемого качества работ.

Рис. 4. Схема выбора рационального комплекса машин для проходки ствола.

Как видно из схемы (рис. 4), для выбора рационального комплекса строительных машин производится полный анализ геологических условий строительства, а также группировка всех объектов строительства по конструктивным и объемно-планировочным решениям, с целью выделения всех технологических процессов данного строительства. Далее производится проработка отдельных технологических схем и подсчет объемов по всем технологическим операциям. После указанных исследований выбирают предварительный комплекс оборудования, который анализируют по приведенной в схеме последовательности:

-

- режим работ техники;

-

- трудоемкость технологических операций;

-

- определение себестоимости механизированных работ;

-

- определение продолжительности работ;

-

- выбор критерия оценки эффективности разработки различных технологических операций;

-

- выбор рационального комплекса проходческого оборудования на основе разработанных критериев.

В качестве примера оптимального решения проблемы, рассмотрим опыт применения компанией «СТИ С» в 2004 г. стволопроходческого комплекса VSM 5500/7700 производствакомпании Herrenknecht AG, предназначенный для проходки глубоких шахтных стволов в неустойчивыхгрунтах, в полном соответствии со стоящими на тотдень производственными задачами.

Результаты строительства первого ствола в 2005г. превзошли ожидания, а анализ дебютной проходкиподробно и достаточно широко освещался в отечественных и зарубежных СМИ.

Преимущества данного метода, на наш взгляд сводятся к следующему:за счет применения принципа гидропригруза забоя специалистам компании Herrenknecht AG удалосьрасширить область применения комплексов VSMпрактически на все типы грунтов, в первую очередь –на перемежающиеся и неустойчивые, в условиях сильной обводненности и крайней нестабильности окружающих пород.

Технология VSM нашла широкое применение при решении таких непростых инженерно-технических задач, как:

-

- проходка стартовых и приемных шахт для микротоннелирования;

-

- строительство канализационных колодцев и шахтных стволов для обслуживания тоннелей;

-

- проходка вентиляционных шахт и рабочих стволов для строительства метро.

2. Домкратно-лебёдочный узел (опускной агрегат)

3. Кабина управления

4. Силовая рама

5. Сепарационная установка

6. Стартовое (ножевое) кольцо

7. Сборная железобетонная обделка ствола

8. Фундаментное основание многоразового использования

Рис. 5. Компоненты стволопроходческого комплекса:

1. Собственно стволопроходческая установка

Преимущества такой технологии:

-

- высокие темпы сооружения стволов за счет отсутствия необходимости специального укрепления грунтов и проведения трудоёмких подготовительных мероприятий;

-

- возможность ведения работ в непосредственной близости от строений и объектов инфраструктуры;

-

- минимальные, по сравнению с традиционными методами, затраты на работы по выносу коммуникаций и подготовке места под стройплощадку;

-

- поддержание забоя и окружающих пород осуществляется за счёт гидропригруза, что позволяет полностью исключить вероятность просадки дневной поверхности;

-

- установка постоянной обделки ствола производится одновременно с проходкой;

-

- высокий уровень безопасности за счет полной механизации основных и вспомогательных процессов.

Однако, при принятии решения о возможности работы такого комплекса необходимо учитывать и недостатки, которые сводятся к общим недостаткам применения опускных крепей, а также огромным затратам электроэнергии, и непроработанном вопросе хранения и утилизации отработанных бентонитовых растворов.

В настоящее время с помощью технологии VSM вмире построено 55 стволов. Для каждого новогопроекта сама машина и общий технологический процесс адоптировались непосредственно к условиямконкретного объекта.

Параллельно с этим продолжается модернизация ирасширение возможностей технологии: опыт выполнения различных процессов добавлялся к основнойбазе знаний.

В заключении, хочется отметить, что при выборе технологической схемы для строительства вертикального ствола в сложных гидрогеологических условиях и в условиях плотной городской застройки основными критериями должны служить: обеспечение максимальной безопасности труда; минимизация дополнительных затрат; максимальное использование имеющегося (эксплуатируемого) оборудования; наличие опыта ведения подобных работ у коллектива, сформированного для проходки ствола (оценка производилась в форме устного опроса ИТР и тестирования рабочих).

The main factors influencing the efficiency of shaft building and exploitation have been considered. The necessity of more full consideration of technological factors has been mentioned. New approach to shaft strengthening projecting has been formulated. In this article, the challenge for the lining of vertical shafts under construction in difficult conditions is considered .