Некоторые фрагменты построек на хуторе Калачев в урочище «Красная дубрава»

Автор: Скворцов Николай Борисович

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 6 (71), 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена хутору Калачов в урочище Красная Дубрава Иловлинского района Волгоградской области. Произведено описание 6 фундаментов домов. Эти однотипные постройки позволяют воссоздать процесс освоения казачеством задонских земель, представить частичные детальные характеристики их жилищ.

Урочище красная дубрава, хутор, фундамент, глина, мел, камень известняк, кирпич, печь

Короткий адрес: https://sciup.org/148310533

IDR: 148310533 | УДК: 930.26(470+571)

Текст научной статьи Некоторые фрагменты построек на хуторе Калачев в урочище «Красная дубрава»

В настоящее время интерес к обеспечению безопасного пребывания в образовательном пространстве обучаемых и персонала непрерывно растет. Это связано с анализом, минимизацией и управлением рисками от негативных факторов, которые формируются в учебных помещениях образовательного пространства в условиях техносферы. В ввиду актуальности проблемы возникает необходимость разработки и внедрения технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности обучаемых в образовательных учреждениях.

Актуальность этого направления исследования обусловлена возрастающим интересом к минимизации рисков в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности в образовательном пространстве. Основополагающие принципы риска в охране труда в сфере образования начали развиваться достаточно давно, но в качестве эффективного инструмента формирования и принятия управленческих решений в этом направлении получили широкое применение в последние 15 лет [6].

Задача настоящего исследования - провести системный анализ рисков в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности на примере учебной аудитории 1-31 Волгоградского государственного социально-педагогического университета с учетом негативных факторов техносферы, которые формируются в ней. На основе анализа рисков построить структуру технологического обеспечения жизнедеятельности в образовательном учреждении.

В настоящее время проблема обеспечения и управления безопасностью жизнедеятельности, а именно рисками образовательной среды в современном образовательном пространстве не решена, а внедрение комплексной технологии управления рисками в образовательных учреждений находится в режиме поиска и рассматривается с позиции минимизации рисков для физического, психического и психологического здоровья обучающихся и преподавателей.

Понятие технологии в области безопасности жизнедеятельности (с древнегреческого - понятие, умение, мастерство) - это совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата и включает в себя способы работы, её режим, последовательность действий для решения практических задач [1].

Технология в области безопасности жизнедеятельности - это умение с помощью аналитических методов и инструментария прогнозировать, анализировать риски и управлять ими с целью минимизации вреда здоровью обучаемым в образовательном пространстве [Там же]. Особое место, с точки зрения негативности, занимают учебные помещения образовательного учреждения, в которых в силу различный негативных факторов формируются не безопасные условия трудовой деятельности как для обучаемых, так и персонала. В эти условия входят потенциальные негативные факторы техносферы, к которым относятся электромагнитные поля, радиоактивный газ радон Rn 222, акустический шум и отработанные газы автотранспорта, углекислый газ от жизнедеятельности обучаемых, уровень освещенности рабочих поверхностей. Для построения технологичной структуры обеспечения безопасности жизнедеятельности обучаемых в учебном помещении проведен мониторинг уровней негативных факторов. Из четырех основных компонентов обеспечения безопасности ОУ (см. рис. 1) - это пожарная, информационная, антитеррористическая и техносферная безопасности.

Общая технология обеспечения БЖД в ОУ

Пож. без.

ехносферная без.

Опасности

Информ. без .

Образовательная среда (обучаемые)

Террорист. угрозы

Мониторинг и анализ опасностей и рисков

Управление рисками и безопасностью образовательной среды

Орг. тех. мероприятия по снижению уровня негативности (паспорт без. и антитерор. защищенности, мероприятия по охране труда)

Рис. 1. Общая технология обеспечения безопасности жизнедеятельности в образовательном учреждении

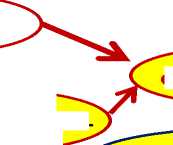

К негативным факторам техносферы, которые формируют опасности в образовательной среде могут быть отнесены (см. рис. 2 на с. 70) электромагнитные поля (электрическое и магнитное поле), ра- диоактивный газ радон Rn 222, шум от автотранспорта (в виде акустического давления), отработанные газы автотранспорта, углекислый газ, как продукт жизнедеятельности обучаемых, уровень освещенности. Значения этих негативных факторов получены в результате исследований образовательной среды учебного помещения 1-31, а именно:

– электрические и магнитные поля от смарфонов в различных режимах эксплуатации [3];

– отработанные газы автотранспорта [4];

– радиоактивный газ радон 222 [5];

-

– шум или акустическое давление в результате проведенных измерений шумометром “Digital sound level meter” (версии 1351 – EN-00) с диапазоном измерения от 30 до 130 Дб [2];

-

– концентрация углекислого газа детектором углекислого газа MT 8057S в период проведения занятий [3];

-

– уровень освещенности в период выполнения лабораторных работ по освещенности люксометром пульсометром Аргус-07.

Негативные факторы техносферы в учебном помещении (на примере аудитории 1-31)

Образовательная среда (обучаемые)

Рис. 2. Негативные факторы, формируемые в учебном помещении 1-31

Прогноз рисков от воздействия i-го вредного фактора осуществлялся по зависимости (1)

Ri =ВПФi /ПДКi Nг, (1);

где ВПФi – вредный производственный фактов;

ПДКi – предельно-допустимое значение (концентрация) вредного фактора;

Nг – количество обучаемых за год в учебном помещении.

В результате получены значения рисков для обучаемых от воздействия различных негативных факторов:

-

а) Риск от воздействия электрического поля

ЭПср

R ЭП = , (2);

-

b) Риск от воздействия магнитного поля

МП ср

R МП = ЗЗЗТЗ^,(3);

-

с) Риск от воздействия шума автотранспорта (акустического давления)

R Ш1

Dcp

, (4), окна открыты для вентилирования учебного помещения; ПДК*Кг

R Ш2

Dcp

, (5), окна закрыты;

ПДК*№

d) Риски от воздействия углекислого газа CO2

Ccpl

R „ - ^3—77^. (6). окна открыты;

Сср1 - средняя концентрация углекислого газа в учебном помещении при открытом на вентилирование окна.

Сср2

R CO2 = =3-Т^7. (7) . окна закрыты;

Сср2 - средняя концентрация углекислого газа в учебном помещении при открытом на вентилирование окна.

-

е) Риски от воздействия радиоактивного газа радон Rn 222

Сср

R R T 222 = "Д?^: ?© , ^

Сср - осредненная концентрация радона Rn 222;

-

f) Риски от воздействия отработанных газов автотранспорта.

В качестве отработанных газов автотранспорта рассматривались - оксид углерода (CO), оксид азота (NOx), углеводороды (CH). Определение рисков от воздействия отработанных газов автотранспорта проводился в интервал времени, когда движение наиболее интенсивное с 8.00 до 13.00.

RCO

Сср

, (9);

ПДКсо »№

RNO

Сер

, (10);

R CH

Сср 1

, (11).

Осредненные значения риска от воздействия трех компонентов отработанных газов определялось по зависимости:

R ОГА = R CO + R NO + R CH , (12).

В качестве предельно-допустимых значений применялись среднесуточные концентрации газов 3.0 мг/м3 (для СО – оксида углерода), 0.1 мг/ м3 (для NOx – оксида азота) и 1.5 мг/ м3 (для углеводородов CH).

-

g) Риски от недостаточной освещенности при выполнении зрительной работы по зависимости

ROС

КЕОср

ПДУкео * Nr

(13);

где КЕО ср коэффициент естественной освещенности при комбинированном освещении рабочих поверхностей в учебном помещении;

– ПДУ кео нормируемое значение коэффициента естественной освещенности для зрительной работы 4-го класса 5%. предельно допустимых уровней представлен в табл. 1.

Анализ уровней рисков относительно предельно допустимых концентраций и уровней представлен в табл. 1.

Таблица 1

Прогноз негативных факторов и рисков на обучаемых в течении учебного года

|

Вид негативного фактора (НФ) |

Средние значения (НФ) |

ПДК |

Величина риска, R 104 |

|

|

ЭМП |

ЭП kv/m |

20,5 |

25 |

0,27 |

|

МП u/T |

940 |

250 |

1,25 |

|

|

Шум, Дб (откр. окна) |

72,3 |

58,28 |

0,41 |

|

|

Шум, Дб (закр. окна) |

51,0 |

0,29 |

||

|

Rn 222, Бк/м3 |

86,0 |

100 |

0,86 |

|

|

CO2, % |

1,28 |

1,0 |

0,42 |

|

|

Уровень освещенности, КЕО. % (4 класс зрительной работы) |

3,38 |

5 |

0,2 |

|

|

Вид негативного фактора (НФ) |

Средние значения (НФ) |

ПДК |

Величина риска, R 104 |

|

|

ОГА, мг/ |

Средние значения по трем токсичным газам |

0,92 |

||

|

Оксид углерода, СО |

8,3 |

3,0 |

0,92 |

|

|

Оксиды азота, NO |

0,5 |

0,1 |

1,66 |

|

|

Углеводороды, СН |

0,82 |

1,5 |

0,18 |

|

Примечание: ОГА – отработанные газы автотранспорта; ЭПМ – электромагнитные поля от смартфонов (ЭП – электрическое поле, МП – магнитное поле); Шум (уровень звукового давления, Дб); радиоактивный газ Rn 222, Бк/ м3; углекислый газ CO2, % выдыхаемый обучаемыми; Уровень освещенности, коэффициент естественной освещенности КЕО, % (4 класс зрительной работы).

Анализ рисков негативного воздействия на обучаемых показывает, что максимальные значения негативности относятся к отработанным газам автотранспорта (риск=0,92*10-4), электромагнитному полю от воздействия смартфонов (риск=1,52*10-4), радиоактивному газу радон 222 (риск=0,86*10-4).

Риски от таких негативных факторов как уровень освещенности рабочих мест (риск=0,2*10-4), акустического шума (риск=0,2*10-4), углекислого газа от жизнедеятельности обучаемых (риск=0,42*10-4) представляют меньшую опасность по сравнению предыдущими негативными факторами.

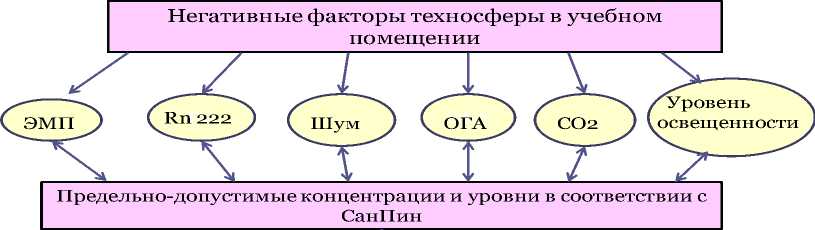

Для наглядности значения прогнозируемых рисков в зависимости от вида негативного фактора представлены на рис. 3 на с. 73.

Таким образом, риски от рассматриваемых негативных факторов попадают в переходную зону от 10-6 до 10-6. Что говорит о необходимости проведения комплекса организационно-технических ме- роприятий направленных на минимизацию рисков через систему управления ими. Система управления рисками является необходимой частью реализации безопасности и должна входить в технологию обеспечения безопасности жизнедеятельности в образовательном учреждении. Таким образом, технология обеспечения безопасности жизнедеятельности в образовательном учреждении в условиях техносферы включает следующие этапы (см. рис. 4 на с. 74):

-

1 этап включает непрерывный мониторинг опасных и негативных факторов в образовательном пространстве (включая учебные помещения);

-

2 этап включает проведение измерений негативных факторов, сравнение с санитарными нормами и осуществление прогноза рисков на обучаемых от их негативного воздействия;

-

3 этап включает проведение анализа рисков и их уровня негативности;

-

4 этап включает управление рисками (их оптимизация с учетом затрат на реализацию организационно-технические мероприятия);

-

5 этап включает разработку организационно-технических мероприятий по снижению рисков и уровней негативности от воздействия вредных и опасных производственных факторов;

-

6 этап включает разработку бизнес-плана затрат по реализации ОТМ с учетом социальных рисков;

-

7 этап включает реализацию ОТМ в соответствии с бизнес-планом;

-

8 этап включает мониторинг негативных факторов, рисков и их анализ в учебных помещениях по истечению периода обучения;

-

9 этап включает анализ эффективности реализованных ОТМ по снижению рисков и улучшения условий безопасности в учебных помещениях;

-

10 этап включает выводы о эффективности принятых решений по снижению рисков;

-

11 этап включает корректировку реализованных ОТМ.

R 104

1,25

1,0

0,75

0,5

0,25

1 – уровень освещенности рабочих мест, КЕО

4 – газ радон, Rn 222, БК/м. куб.

2 – акустический шум от АТП, Дб

3 – углекислый газ от жизнедеятельности, СО2, %

6 – отработанные газы автотранспорта СО, NO, CH, (ОГА), мг/м.куб.

5 – электромагнитные поля смартфонов, ЭМП, kv/m, u/T

Вид негативного

фактора

Величины рисков попадают в переходную зону от 10-3 до 10-6

Рис. 3. Прогноз рисков в учебном помещении в зависимости от вида негативного фактора

В соответствии с уровнем негативности каждого их факторов разработаны организационнотехнические мероприятия для учебного помещения 1-31, направленные на снижение негативного воздействия на обучаемых, которые представлены в табл. 2 (см. на с. 74).

Таблица 2

|

№ п/п |

Риски от ВПФ |

Величина риска, R 104 |

Организационно-технические мероприятия |

|

1 |

Недостаточная освещенность рабочих мест |

0,2 |

Установить дополнительные светильники для приведения КЕО до нормы, гарантирующие выполнение зрительной работы 4 класса точности. Добавить второе световое окно |

|

2 |

Повышенная величина звукового давления (шума) от АТП |

0,35 |

Установить двухкамерные стеклопакеты на световом окне для снижения уровня звукового давления на обучаемых. Соблюдать режим вентилирования помещения |

|

№ п/п |

Риски от ВПФ |

Величина риска, R 104 |

Организационно-технические мероприятия |

|

3 |

Избыточная концентрация углекислого газа от жизнедеятельности обучаемых |

0,42 |

|

|

4 |

Воздействие ЭМП от смартфонов в режиме ожидания |

0,76 |

Выключать смартфоны на период проведения учебных занятий |

|

5 |

Воздействие ионизирующего излучения радиоактивного газа Rn222 |

0,86 |

|

|

6 |

Воздействие отработанных газов автотранспорта (ОГА) СО, NO, CH, CO2 |

0,92 |

|

Представленная технология обеспечения безопасности жизнедеятельности в образовательном учреждении опирается на результаты мониторинга уровней негативных факторов и величин рисков от техносферных факторов: электромагнитные поля, шум (акустическое давление), радона 222, углекислого газа, отработанных газов автотранспорта (СO, NO, CH), уровня освещенности рабочих мест.

Проведенный анализ значений негативных факторов и сравнение их с ПДК санитарного нормирования и рисками (табл. 1 на с. 72) показывает на превышение по таким негативным факторам, как магнитное поле (940 u/T против 250 u/T), акустическое давление (72,3 дb против 58,28 дb), углекислый газ (1,28% против 1,0%), оксид углерода от автотранспорта (8,3 мг/м3 против 3,0 мг/м3).

Наиболее опасными по уровню воздействия на обучаемых (см. рис. 3 на с. 73) являются отработанные газы автотранспорта, электромагнитные поля, радон 222. Этапы реализации технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях воздействия негативных факторов включают реализацию 11 позиций и завершаются корректировкой ОТМ, после повторного мониторинга опасностей в учебных помещениях (см. рис. 4 на с. 74).

Список литературы Некоторые фрагменты построек на хуторе Калачев в урочище «Красная дубрава»

- Карташов Ю. Казачьи населенные пункты Всевеликого войска Донского в 1918 г. (Административное деление Области Войска Донского в 1918 году. Список округов, юртов и станиц ОВД в 1918 году). [Электронный ресурс]. URL: http:// faithfulcossacks.mybb.ru/viewtopic.php?id=340 (дата обращения: 16.01.2020).

- Киселев И.А. Датировка кирпичных кладок XVI-XIX вв. по визуальным характеристикам. Методические рекомендации. 2-я ред. М.: Ин-т «Спецпроектреставрация». ОНТИ, 1990.

- Когитин В.В., Рыблова М.А. Эволюция традиционного жилища донских казаков // Проблемы истории казачества. Волгоград, 1995, C. 197-214.

- Рыблова М.А. Традиционные жилища и усадьбы донских казаков-верховцев (вторая половина XIX - начало XX вв.): дис. … канд. истор. наук. Уфа, 1996.

- Рыблова М.А. Традиционные поселения и жилища донских казаков. Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2002.

- Рябов С.И. Верховое донское казачество (Исторические сведения о станицах, хуторах и их жителях). Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2014.

- Свиязев И. И. Руководство к архитектуре, составленное для студентов Горного института архитектором Свиязевым: Ч. 1-2. СПб.: Тип. К. Вингебера, 1833.