Некоторые генетические особенности Улуг-Саирского рудопроявления (Республика Тыва)

Автор: Ревинский Ю.А.

Журнал: Мировая наука @science-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 10 (19), 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена решению вопроса о генезисе Улуг-Саирского рудопроявления, определению его формационного типа на основе изучения данных о минералогических, геохимических и петрографических особенностях руд. В основу статьи положены результаты исследования состава вмещающих пород и руд Ак-Сугской площади, условий их образования, с привлечением материалов геологических отчетов ФГУП «Красноярскгеология» и литературных источников.

Улуг-саирское рудопроявление, формация, штокверк, минерализация, березиты, термобарогеохимия

Короткий адрес: https://sciup.org/140263090

IDR: 140263090

Текст научной статьи Некоторые генетические особенности Улуг-Саирского рудопроявления (Республика Тыва)

Keyword : Ulug-Sairskiy ore occurrences, formation, stock work, mineralization, beresites, thermobarogeochemistry.

Ак-Сугская рудно-россыпная площадь, на которой находится Улуг-Саирское рудопроявление, сложена ордовикскими и силурийскими терригенными отложениями, смятыми в линейные изоклинальные складки восточно-северо-восточного простирания. Дизъюнктивная тектоника определяет степень дислокации породных комплексов и контролирует формирование дайкового пояса, представленного диорит-порфирами, гранит-порфирами, а также зон березитизации и лиственитизации с наложенным жильно-прожилково-вкрапленным золотым оруденением [1].

Золотоносность представлена проявлениями и пунктами минерализации золото-сульфидно-кварцевой, золото-березитовой и золото-лиственитовой формаций. Узкие жильно-прожилковые зоны сопровождаются развитием штокверкового оруденения и проявлением гидротермально-метасоматических процессов, особенно березитизации, по песчано-сланцевым и дайковым образованиям. Протяженность рудных зон составляет сотни метров при мощности до3м, редко 10м, с содержанием золота от следов до 36г/т. Всего в пределах узла по данным предшественников [2] известно более сотни жил, объединяющихся в жильно-прожилковые зоны, образующих кварцево-жильные поля.

Улуг-Саирское рудопроявление расположено в северо-восточной части площади. Здесь, наряду с известными золотоносными жилами, распространены метасоматиты березитового ряда, развивающиеся по малым интрузиям кислого и среднего состава гипабиссального комплекса – ключевого рудоконтролирующего и структурного компонента локальных рудоносных узлов и перспективных площадей и участков. Проявление приурочено к северной части Улуг-Саирской антиклинали восточносеверо-восточного простирания, осложнённой тектонической зоной с многочисленными оперяющими трещинами, выполненными большим количеством кварцевых жил. Ядро складки сложено конгломератами нижне-адырташской подсвиты и алтынбулакской свиты нижнего ордовика.

Часто в березитах отмечается прожилково-сетчатое окварцевание штокверкого типа с золоторудной минерализацией, сходных золоторудным месторождениям восточного Забайкалья [4]. На многих рудных объектах Ак-Сугского рудного района (месторождения Буровое, Стахановец, Евгар, Тенгкелях и другие) тела таких метасоматитов сопровождаются богатыми рудными жилами. На рудопроявлении Улуг-Саир поисковыми работами выявлена, вскрыта залежь березитизированных диорит-порфиритов. В бортах канавы видно, как кровлю залежи конформно перекрывает чехол из полого залегающих среднеюрских осадочных пород мощностью от первых сантиметров до полутора метров. На расстоянии до 1 м от поверхности контакта залежи они зачастую интенсивно рассланцованы, часто до милонитов, но есть также типичные интрузивные контакты, особенно четко проявленные в коротких апофизах, рассекающих слоистость. Тело березитов залегает согласно с осадочной толщей. По-видимому, залежь состоит из объединенных уплощенно-линзовидных тел, с валообразными возвышениями и депрессиями.

Березиты, развивающиеся по кварцевым диорит-порфиритам, представлены плагиоклазом до 30-50%, кварцем до 5-10% (иногда до 3540%), серицитом (мусковит) до 18-30%, хлоритом до 8-17%, карбонатами до 5-10%, сульфидами до 2-5%, гидроокислы железа до 5-8%. Плагиоклаз интенсивно серицитизирован и карбонатизирован, иногда альбитизирован. В промежутках таблиц плагиоклаза развиты зерна кварца, агрегат серицита и хлорита и ксеноморфные зерна кальцита, а также зерна гидроокислов железа по пириту.

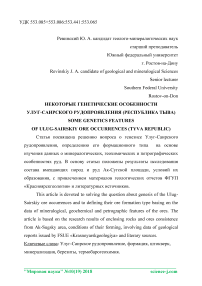

Из сульфидов преобладает пирит, количество которого составляет от 1- 5%, часто замещен гидроокислами железа. Остальные рудные минералы встречаются спорадически. В аншлифах отмечен арсенопирит (единичные зерна) и свинцово-сурьмяные сульфосоли из группы джемсонита-буланжерита. В ассоциации с сульфосолями и арсенопиритом установлено золото. Выделения самородного золота отмечаются также в кварц-карбонат-лимонитовых прожилках в песчанике (рис. 1 ).

Рис. 1. Выделение самородного золота в кварц-карбонат-лимонитовом прожилке

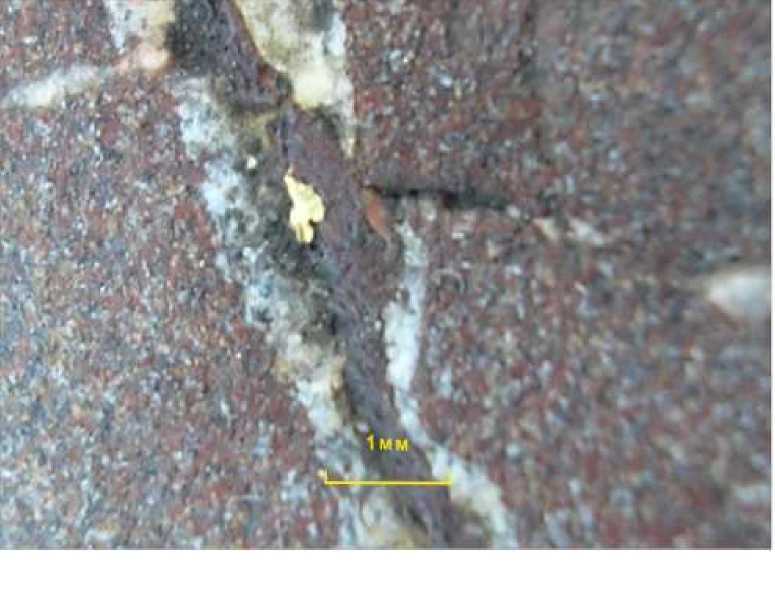

Вмещающим терригенным породам присуща спорадически развитая рассеянная, в отдельных прослоях (как правило, песчанистых) довольно обильная, вкрапленность пирита. Концентрация золота в кварцевых прожилках крайне неравномерно и варьирует от нескольких десятков до первых сотен грамм на тонну. В отличие от рудного кварца, в березитах его содержание составляет 0,6-1,2 г/т. В протолочках из надрешеточной фракции (+1 мм) бороздовых проб кроме пирита отмечаются единичные зерна арсенопирита, галенита, сфалерита и золота в количестве от отдельных знаков (3-4 зерна) до 133 знаков. Золото светло-золотистожелтого цвета, высокопробное. Размер знаков колеблется от 0,2 до 5мм. максимальный - 0,9х0,5см весом 140,6мг. Наиболее распространенная форма показана на рисунке 2.

Рис. 2. Характерные формы и размер знаков золота

Улуг-Саирского рудопроявления

Термобарогеохимические исследования образцов кварца Улуг-Саирского рудопроявления проводились по методике Труфанова В.Н. [5] и позволили установить ряд общих закономерностей формирования золото -кварцевой минерализации. В пределах оруденения отмечено две генерации гидротермального кварца. К первой генерации относится молочно-белый непрозрачный кварц с высоким содержанием золота, к другой генерации отнесен хрусталевидный кварц, выполняющий полости и жеоды. На всех декриптограммах рудовмещающих пород отмечаются три группы эффектов газовыделения: в низко-, средне- и высокотемпературной области. Наибольший интерес представляют среднетемпературные эффекты газовыделения (160-3200С), отмечаемые практически во всех рассматриваемых породах и, по-видимому, напрямую связанные с рудоносными гидротермами. Следует так же отметить, что в зальбандовых частях оруденения сложенных преимущественно риолитами эти эффекты менее выражены: коэффициент флюидоактивности не превышает 8-11 у.е., в то время как в центральных частях рудной залежи, сложенной фукситовыми сланцами эти значения имеют тенденцию к увеличению до 35-48 у.е.

Вакуумно-декриптометрический анализ рудного и безрудного кварцев показал следующее:

-

1. Низкотемпературный эффект газовыделения представлен в интервале температур 20-1000С и связан, по-видимому, с выводом из системы несвязанной воды.

-

2. В среднетемпературном интервале (200-3000С) в жильном рудоносном кварце выделяется мощный эффект газовыделения, который практически полностью отсутствие в безрудном хрусталевидном кварце. Данный факт может быть принят в качестве дополнительного критерия при поисках золотого оруденения в пределах данного района.

-

3. Высокотемпературный интервал с максимумом газовыделения в районе 6000С наиболее выражен в риолитах (коэффициент флюидоактивности колеблется от 70 до 106 у.е.) и менее значителен в фукситовых сланцах, где он колеблется от 20 до 47.

Говоря о генезисе Улуг-Саирского рудопроявления, следует иметь в виду, что единого мнения по этому вопросу среди геологов окончательно не сложилось. В достаточной степени отчетливо выкристаллизовались две версии генезиса – осадочная и гидротермальная.

Гипотеза гидротермального происхождения руд, которой и придерживаемся и мы, базируется на их внешнем сходстве с гидротермальными жильно-прожилковыми рудами и рудоносными зонами линейно-штокверкового типа. В этих зонах золото часто ассоциирует с фукситом и жилами кварца, при этом почти всегда контролируется разрывными нарушениями. Оруденение можно отнести к штокверкоподобному типу - представлено согласными зоне катаклаза и секущими, хаотически ориентированными золотоносными прожилками мощностью от долей мм до 3-5 мм, очень редко до 3-5 см. Количество жильного материала составляет 5-15% и лишь иногда возрастает до 2030%.

Таким образом, Улуг-Саирское рудопроявление является гидротермальным среднетемпературным [3], относятся к золото-кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой формациям, которым принадлежит ведущее практическое значение, определяющее на сегодняшний день ресурсный потенциал республики Тыва. В составе этих формаций отмечается тенденция увеличения роли золотого оруденения в виде минерализованных зон сложного прожилково-вкрапленного типа.

Список литературы Некоторые генетические особенности Улуг-Саирского рудопроявления (Республика Тыва)

- Алтухов Е.Н., Сезько А.И. Основные проблемы геологии Восточного Саяна и Тувы «Проблемной стратиграфии и магматизма Красноярского края и Тувинской АССР» // М. Изд. Недра, 1991. С. 10-15.

- Беззубцев В.В. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна рек Урбун, Золотая, Чинге, Эйлиг-Хем // Красноярск. Фонды ОАО «Красноярскгеолсъемка», 1966. 256 стр.

- Сафонов Ю.Г. Гидротермальные золоторудные месторождения: распространенность, геолого-генетические типы, продуктивность рудообразующих систем // Журнал Геология рудных месторождений, 1997, т. 39, №1. С. 25-40.

- Тананаева Г.А. О соотношении гидротермально - измененных пород и рудной минерализации на молибденовых и золотых месторождениях восточного Забайкалья // Новые данные по магматизму и минерализации в рудных районах Востока СССР, 1971. С. 50-85.

- Труфанов В.Н. Энергетический анализ природных систем «минерал-флюид» методами термобарометрии // Ростов н/Д. Известия СКНЦ ВШ. Естественные науки. 1990, №1. С. 3-10.