Некоторые геохимические особенности торфяных почв запада Брянской области

Автор: Чекин Г.В., Крештапова В.Н.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 59, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14313477

IDR: 14313477

Текст статьи Некоторые геохимические особенности торфяных почв запада Брянской области

Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН

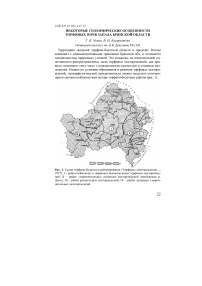

Территория западной торфяно-болотной области в пределах России совпадает с административными границами Брянской обл. и отличается однородностью природных условий. Это сказалось на относительной однотипности распространенных здесь торфяных месторождений, как правило, низинного типа, часто с повышенными зольностью и степенью разложения. Однако по условиям образования и развития торфяных месторождений, геоморфологической приуроченности можно выделить отличающиеся своими особенностями четыре торфяно-болотных района (рис. 1).

Рис. 1. Схема торфяно-болотного районирования (Торфяные месторождения…, 1977). I – район пойменных и овражных высокозольных торфяных месторождений; II – район умереннозольных низинных месторождений левобережья р. Десна; III – район разнотипных месторождений; IV – район долинных умереннозольных месторождений .

Район долинных умереннозольных месторождений расположен в бассейне рек Ипуть и Снов. Преобладающий рельеф территории района равнинный, верхние слои четвертичных отложений – пески и супеси, перекрывающие морену. Долины рек широкие и неглубокие. Кроме того, имеется большое количество понижений, оставшихся после стока ледниковых вод. Эти элементы рельефа создали благоприятные условия для возникновения и развития торфяных месторождений. Здесь широко распространены преимущественно небольшие торфяные месторождения низинного типа. [1]

Исследования проводили методом почвенных ключей. Был заложен мониторинговый стационар, состоящий из естественного и осушенного участка болота. Каждый из них состоит из 1-3 опорных почвенных площадок площадью 25-30 м2, которые расположены в непосредственной близости.

Урочище «Голное Топило» Новозыбковский район, с. Старый Вышков. Переходное болото, расположенное в глубоком понижении среди длительно распахиваемых земель. Растительность: Betula pubescens (сильно угнетена), Eriophorum vaginatum, Sphagnum spp. Почва болотная верховая перегнойно-торфяная переходная (Классификация…, 1977) со степенью разложения торфа 20–50% и глубиной залегания грунтовых вод 40 см имеет следующее морфологическое строение.

О, 0–15 см. Сфагновый очес из неразложившихся стебельков мхов, буроватожелтый, мокрый, рыхлый. Переход заметный.

Т1, 15–30см. Коричнево-желтый, мокрый, рыхлый степень разложения торфа 20–40 %. Переход заметный.

Т2, 30–50 см. Темно-буровато-коричневый, мокрый уплотнен, степень разложения торфа 40–50 %. Грунтовые воды с глубины 40 см .

Низинное болото, расположенное в древней ложбине стока ледниковых вод, подвергшееся иссушению. Из деревьев наиболее распространены береза, осина и ива, из кустарников – ежевика. Хорошо развит травяной покров. Глубина залегания грунтовых вод около 2 м. Почва болотная низинная перегнойно-мелкоторфяно-глеевая глубокоосушенная.

Тд, 0–15 см. Темновато-коричневый, влажный, рыхлый, сильно пронизан корнями, степень разложения торфа около 50%. Переход заметный.

Т1, 15–33 см. Темно-коричневый, влажный, плотный, степень разложения торфа около 60 %. Переход заметный

Т2, 33–89 см. Коричнево-черный, мокрый, плотный, обогащен остатками и живыми корнями древесной растительности. Переход резкий.

Сg, 89–97 см. Оливково-сизый, вязкий, имеются мелкие раковины моллюсков, который вскипают от 10 %-ной соляной кислоты. Переход резкий.

Сg, 97–128 см. Древнеаллювиальный песок, светло-желтый со ржавыми пятнами, рыхлый.

Роль микроэлементов в окружающей велика. Живое вещество приспособилось к природным распределениям микроэлементов земной коре. Техногенез приводит к переменам, сопровождаемым либо увеличением, либо обеднением ландшафтов многими из них. Почва как «зеркало» ландшафта, играет, в данном случае, ведущую роль в их аккумуляции и трансформации. Поведение веществ, поступающих в результате антропогенной деятельности в биосферу. Определяется, в основном, ландшафтногеохимическими особенностями участка биосферы, в который они попадают. Формируется области выноса, транзита и аккумуляции элементов. В связи с этим, важное научное и практическое значение имеет изучение геохимической специфики болотных почв (областей аккумуляции), поскольку в них идет вторичное накопление и соответственно частичное исключение микроэлементов из дальнейшего участия в круговороте веществ.

В отобранных из торфяных почв образцах методом атомноабсорбционной спектроскопии определяли содержание микроэлементов: валовое и подвижных форм. Для оценки концентрации микроэлементов в торфе использована методика, применяемая в геохимии: сравнение выявленных содержаний микроэлементов со средним количеством их в почвах, с кларком, последняя величина для разных элементов различна (мг/кг): Mn – 850, Sr – 300, Cr – 200, Cu – 20, Ni – 40, Zn –50, Со – 8, Pb – 10, Mo – 2, Cs – 5, Cd – 0,5, Li –30.

Характеристика каждого элемента складывается из следующих величин: встречаемость – процент от количества образцов, в которых элемент обнаружен, от общего количества проанализированных; кларк концентрации средних и максимальных содержаний (КК) – отношение содержания элемента в данном образце к кларку (Перельман, 1975); встречаемость выше кларковых концентраций (ВК) – процент образцов с содержанием выше кларкового от общего количества образцов (Крештапова, 1991).

В переходном торфе максимальный кларк концентрации, равный 2–6, получен для Pb, Mo; кларк концентрации, равный 1–2, – для Co, Zn, Cd и Cs (табл. 1). Эти элементы являются наиболее характерными для данной области. Для остальных элементов максимальный кларк концентрации находится в пределах: для Ni, Cu – 0,5, для Ni, Cr, Mn, Sr – 0,1, Li – 0,01.

В низинном торфе максимальный кларк концентрации, равный 1–3, получен для Mo, Ni; кларк концентрации около 1 – для Cu, Cd и Cs. Эти элементы – наиболее характерны. Для остальных элементов максимальный кларк концентрации находится в пределах: для Pb, Sr, Zn – около 0,5; для Co и Cr – 0,1; Li – 0,01.

Таблица 1. Степень концентрации микроэлементов в торфах района долинных умереннозольных месторождений западной торфяно-болотной области

|

Тип торфа |

Распространение элемента, % |

Накопление в торфяной почве |

||

|

энергичное: КК > 0,3, ВК > 5 % |

среднее: КК 0,1–0,3, ВК до 5 % |

слабое: КК < 0,1, ВК = 0 |

||

|

75–100 |

Co, Mo, Zn, |

Ni, Cu |

Cr, Mn, Sr, Li |

|

|

Переходный |

50–75 |

Pb, Cs Cd |

– – |

– – |

|

< 50 |

– |

– |

– |

|

|

75–100 |

Co, Mo, Ni, Cu |

Zn, Sr, Pb |

Cr, Mn, Li |

|

|

Низинный |

50–75 |

Cd, Cs – |

– – |

– – |

|

< 50 |

– |

– |

– |

|

Примечание. Прочерк – элементы не обнаружены.

В целом, валовое содержание микроэлементов в переходных торфах близко к содержанию в низинных. Наиболее подвижными микроэлементами в переходном торфе являются Zn, Mn и Mo (70–80% от валового содержания). В низинном торфе наиболее подвижен Mn (90% от валового содержания) Несколько повышено содержание обменных Zn, Mo и Cu (табл. 2).

Таблица 2. Содержание подвижных форм микроэлементов в торфах района долинных умереннозольных месторождений западной торфяноболотной области (над чертой – среднее содержание сухого вещества, под чертой – отношение содержания подвижных форм от валового содержания, %)

|

Тип торфа |

Слой, см |

Cu |

Zn |

Mn |

Co |

Mo |

|

Переходный Низинный |

0–50 0–30 |

4,45 48 6,35 41 |

22,35 73 9,92 54 |

28,28 70 384,55 90 |

1,19 33 0,40 20 |

2,14 83 1,65 49 |

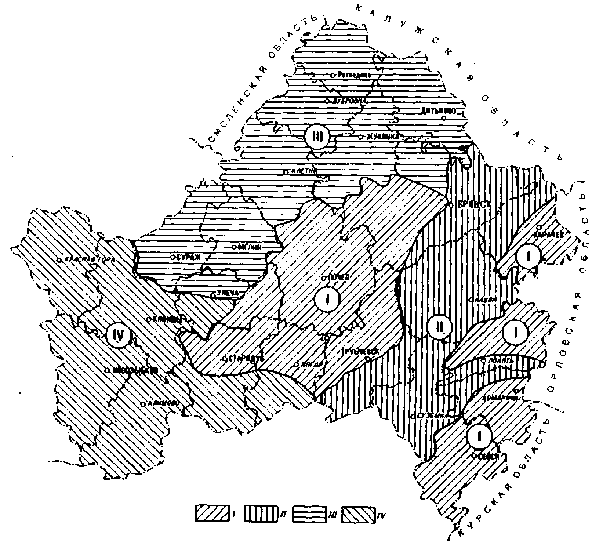

Рассчитаны коэффициенты корреляции и уравнения регрессии между валовым содержанием и подвижными формами микроэлементов (рис. 2).

В обоих типах торфа корреляция для Co и Cu несущественна. Тесная корреляционная связь установлена для Zn и Mn. Для Mо в переходном торфе, в отличие от низинного, отмечена тесная корреляционная связь. Очевидно, что характер корреляционной связи между валовым содержанием и подвижной формой зависит от путей поступления тех или иных

Рис. 2. Зависимость между валовым содержанием и подвижными формами Со, Мо, Mn, Cu и Zn в торфах района долинных умереннозольных месторождений западной торфяно-болотной области .

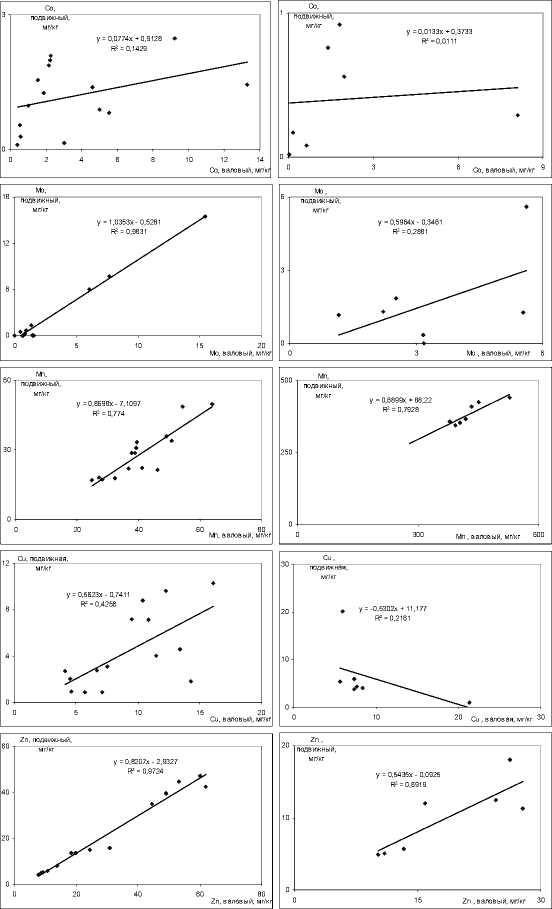

микроэлементов в торф. Распределение микроэлементов по профилю торфяников отличается неравномерностью (рис. 3). Максимум содержания приходится на верхний слой, что вероятно связано как с деятельностью растений, так и с выпадением минеральной пыли на поверхность болот.

Рис. 3. Распределение микроэлементов по профилю переходного (А) и низинного (Б) торфяников (Новозыбковский р-н, Брянская область).

ВЫВОДЫ

-

1. В торфах изучаемого района выделены группы микроэлементов энергичного (переходный – Co, Mo, Zn, Pb, Cs, Cd; низинный – Co, Mo, Ni, Cu, Cd, Cs), среднего (переходный – Ni, Cu; низинный – Zn, Sr, Pb) и слабого (переходный – Cr, Mn, Sr, Li; низинный – Cr, Mn, Li) накопления.

-

2. Показана высокая подвижность микроэлементов (Co, Mo, Zn, Cu, Mn) в торфах. Наибольшей подвижностью обладает Mn – до 90%, наименьшей Co – 20-30%.

-

3. Рассчитаны коэффициенты корреляции и уравнения регрессии, между валовым содержанием и обменными формами микроэлементов. Полученные результаты согласуются с литературными данными.

-

4. Отмечено увеличенное содержание микроэлементов в верхних слоях торфа. Это связано как с поступление пыли на поверхность болота, так и с биоаккумуляцией микроэлементов растениями.

Список литературы Некоторые геохимические особенности торфяных почв запада Брянской области

- Крештапова В.Н. Агрогеохимия торфяных почв Нечернозёмной зоны европейской части РСФСР: Автореф. дис. … д. с.-х. н. М., 1991. 45 с.

- Перельман А.И. Геохимия ландшафта. М.: ВШ, 1975. 342 с.

- Торфяные месторождения Брянской области. М., 1977. 577 с.