Некоторые итоги геоботанических исследований памятника природы «Грабовая роща» во внутреннегорном Дагестане

Автор: Маллалиев Максим Маллалиевич, Садыкова Гульнара Алиловна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены некоторые итоги изучения пространственных и структурных особенностей «Грабовой рощи».

Видовое разнообразие, видовое обилие, гипсометрический профиль, структура популяций, внутреннегорный дагестан, грабовая роща

Короткий адрес: https://sciup.org/148200813

IDR: 148200813 | УДК: 581.93

Текст научной статьи Некоторые итоги геоботанических исследований памятника природы «Грабовая роща» во внутреннегорном Дагестане

Структура растительного покрова любой местности определяется сложным взаимодействием исторических и экологических факторов.

В горных условиях эти факторы приобретают сложные сочетания и последствия в силу колоссального воздействия условий, связанных с особенностями рельефа. К таким регионам, где воздействие рельефа проявляются в сложных контрастных растительных группировках, относится территория Внутреннегорного Дагестана.

В Дагестане лесной и кустарниковой растительностью занято 8 % от всей земельной площади республики, где преобладающими являются лиственные леса. Среди лиственных лесов грабовые занимают третье место после дубовых и березовых. На их долю приходится 12 % от лесной площади республики [2].

Во Внутреннегорной части Дагестана древесная растительность скудная. Здесь при общем преобладании горностепной нагорно-ксерофильной растительности на северных склонах частично встречаются сосновые и березовые леса, сосновые и мож жевеловые кустарни ковые редколесья [3]. Однако во Внутреннегорном Дагестане широко известна «Грабовая роща» близ селения Цудахар со статусом памятника природы, приуроченная к несвойственным для граба котловинам [4].

УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Памятник природы «Грабовая роща» расположен во Внутреннегорном Дагестане в окрестности с. Цудахар на высоте 1174 м (42° 20´ 065´´ с.ш. и 47° 10´ 152´´ в.д.). Исследования проводили в период с июня по сентябрь 2011 г.

Лесной массив расположен на склоне отрога хребта Чакулабек северной экспозиции, крутизной 30-40°. В этом месте смыкаются отроги хребтов Лес, Чакулабек и Нукатль. Большая часть территории находится на высоте 1000 – 1300 м над ур. моря, крутых горных вершин нет. Склоны, смотрящие

на север и северо-восток, заняты древесно- кустарниковой растительностью, а южные и югозападные являются безлесными. Общая площадь лесного массива составляет 15 га. Почва горная-лесная-черноземовидная.

В ходе исследований проведено маршрутное обследование рощи, вдоль гипсометрического профиля склона по элементам террас (площадка, тыловой шов, уступ, бровка) методом «ближайшего соседа» описана древесно-кустарниковая растительность, заложены пробные площадки, собран гербарный материал.

Вдоль гипсометрического профиля заложено 10 площадок и обследовано 40 элементов террас. У особей граба кавказского учтены следующие признаки: диаметр у основания, диаметр на высоте груди, высота дерева, высота штамба, диаметр кроны, плодоношение, жизненность, расстояние между особями, годичный прирост, число скелетных ветвей, возраст.

Виталитет и продуктивность особей оценивали по пятибалльной шкале.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Statistica v.5.5.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Общая сомкнутость древесного яруса в памятнике природы «Грабовая роща» составила 80-85 %.

Видовое богатство (15 видов) и обилие древесно-кустарниковой растительности нами рассмотрено по экологическим группам. Из 8 видов мезофитов (табл. 1) наибольшим видовым обилием обладает Carpinus caucasica – 61,9 %, являющийся до-минантом, Tilia cordata – 6 % и Euonymus verrucosus – 4,8 %, из ксерофитов значительное обилие имеют Spiraea hypericifolia – 7,5 % и Rosa pimpinel-lifolia – 4,4 %, из ксеро-мезофитов Cotoneaster mey-eri – 6 %, которые в целом определяют синузиаль-ную структуру данного сообщества.

Процентное соотношение особей древеснокустарниковой растительности с преобладанием мезофитов (мезофиты – 54 %, ксерофиты – 33 %, ксеро-мезофиты – 13 %) в условиях аридных известняковых склонов, в которых расположена грабовая роща, и определяет уникальность памятника природы.

Оценка видового обилия особей разных экологических групп по элементам гипсометрического профиля выявила следующую градацию: мезофит-ные виды приурочены к элементам рельефа – площадке, тыловому шву и уступу; основная доля ксерофитов (84,8 %) приурочена к бровке; ксеро-мезофитные виды обнаружены как на уступе, так и на бровке. Ксерофитные и ксеро-мезофитные виды отсутствуют на тыловой части террасы (табл. 2).

Из всех элементов гипсометрического профиля уступ характеризуется как наибольшим видовым разнообразием древесно-кустарниковой растительности (14 видов), так и ее обилием (68,2 %) с доминированием граба кавказского. Наименьшее видовое обилие особей выявлено для тылового шва (3,2 %) с полным доминирование граба кавказского.

Для бровки выявлено небольшое видовое разнообразие (7 видов), представленное только кустар- никами: спирея зверобоелистная – 51,5 %, шиповник колючейший – 27,3 %, бересклет бородавчатый, кизильник Мейера – по 6,1 %, барбарис грузинский, роза собачья, жостер слабительная – по 3 %. Однако данный элемент террасы характеризуется полным отсутствием доминирующего вида – граба кавказского. Общая доля особей, приходящихся на бровку, составляет 34,4 %.

На площадке видовое богатство еще ниже (4 вида) с обилием 15,5 %, из которых 88 % приходится на граб кавказский и лишь 12 % - на остальные виды.

Таким образом, при оценке размещения особей разных видов по элементам гипсометрического профиля нами выявлено, что все видовое разнообразие за исключением Rosa canina сосредоточено на уступе.

Таблица 1. Видовое богатство и обилие древесно-кустарниковой растительности различных экологических групп памятника природы «Грабовая роща»

|

Экологические группы |

Видовое обилие, |

Экологические группы |

Видовое обилие, |

|

Мезофиты |

% |

Ксерофиты |

% |

|

Carpinus caucasica |

61,9 |

Spiraea hypericifolia |

7,5 |

|

Tilia cordata |

6,0 |

Juniperus oblonga |

2,8 |

|

Rhamnus cathartica |

1,2 |

Rosa pimpinellifolia |

4,4 |

|

Acer campestre |

0,4 |

Rosa canina |

0,8 |

|

Viburnum lantana |

1,2 |

Berberis iberica |

1,2 |

|

Euonymus verrucosus |

4,8 |

Ксеро-мезофиты |

|

|

Betula pendula |

1,2 |

Cotoneaster meyeri |

6,0 |

|

Lonicera caucasica |

0,4 |

Pinus kochiana |

0,4 |

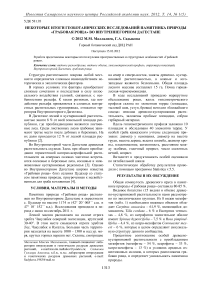

Таблица 2. Процентное соотношение экологических групп видов и граба кавказского по элементам гипсометрического профиля в памятнике природы «Грабовая роща»

|

Экологические группы |

Площадка |

Тыловой шов |

Уступ |

Бровка |

|

ксерофиты |

7,7 % |

0 % |

6,4 % |

84,8 % |

|

мезофиты |

92,3 % |

100 % |

85,5 % |

9,1 % |

|

ксеро-мезофиты |

0 % |

0 % |

8,1 % |

6,1 % |

|

Все виды |

15,5 % |

3,2 % |

68,2 % |

13,1 % |

|

Распределение по видам |

||||

|

Carpinus caucasica |

23,1 % |

5,1 % |

71,8 % |

0,0 % |

|

Остальные виды |

3,1 % |

0 % |

62,5 % |

34,4 % |

Таблица 3. Сравнительная характеристика средних показателей признаков Carpinus caucasica по элементам гипсометричекого профиля (площадка, тыловой шов, уступ, бровка) памятника природы «Грабовая роща»

|

Признаки |

Экотоп |

|||||||||

|

Площадка (N=37) |

Тыловой шов (N=8) |

Уступ (N=112) |

Бровка (N=0) |

Общие (N=157) |

||||||

|

X±Sx |

CV,% |

X±Sx |

CV,% |

X±Sx |

CV,% |

X±Sx |

CV,% |

X±Sx |

CV,% |

|

|

Диаметр у основ., см |

15,5±1,05 |

40,5 |

18,5±1,95 |

29,9 |

11,1±0,55 |

52,7 |

0,0±0,00 |

0,0 |

12,5±0,50 |

50,6 |

|

Диаметр на выс. груди, см |

11,4±0,90 |

47,2 |

14,3±1,68 |

33,3 |

8,0±0,44 |

58,0 |

0,0±0,00 |

0,0 |

9,0±0,41 |

56,5 |

|

Высота дерева, м |

9,7±0,39 |

23,9 |

11,8±0,84 |

20,2 |

8,9±0,26 |

30,8 |

0,0±0,00 |

0,0 |

9,2±0,21 |

29,2 |

|

Высота штамба, м |

3,3±0,34 |

61,0 |

4,1±0,64 |

44,6 |

3,8±0,20 |

54,9 |

0,0±0,00 |

0,0 |

3,7±0,17 |

55,8 |

|

Диаметр кроны, м |

4,5±0,31 |

41,7 |

4,8±0,77 |

45,1 |

3,2±0,16 |

53,9 |

0,0±0,00 |

0,0 |

3,6±0,15 |

51,9 |

|

Продуктивность |

1,5±0,17 |

69,8 |

1,6±0,42 |

73,1 |

1,2±0,07 |

62,4 |

0,0±0,00 |

0,0 |

1,3±0,07 |

66,6 |

|

Жизн-ть, балл |

3,1±0,18 |

34,1 |

3,3±0,37 |

31,9 |

3,0±0,08 |

28,1 |

0,0±0,00 |

0,0 |

3,0±0,07 |

29,7 |

|

Расст. до ближ. соседа, м |

2,8±0,45 |

95,6 |

3,5±1,17 |

95,6 |

1,5±0,09 |

64,8 |

0,0±0,00 |

0,0 |

2,0±0,15 |

93,6 |

|

Год. прир., см |

7,7±1,18 |

91,7 |

13,0±3,60 |

78,2 |

5,5±0,37 |

70,9 |

0,0±0,00 |

0,0 |

6,4±0,44 |

85,4 |

|

Число скел-х ветвей, шт. |

2,7±0,45 |

99,5 |

1,5±0,27 |

50,4 |

2,6±0,23 |

91,6 |

0,0±0,00 |

0,0 |

2,6±0,19 |

93,5 |

|

Возр., лет |

62,1±4,19 |

40,5 |

74,0±7,82 |

29,9 |

44,4±2,21 |

52,6 |

0,0±0,00 |

0,0 |

49,9±2,02 |

50,6 |

Среди других видов некоторые также приурочены только к отдельным элементам гипсометрического профиля склона. Так, липа сердцелистная произрастает только на уступе, граб кавказский произрастает на трех элементах рельефа, но отсутствует на бровке. Особи спиреи зверобоелистной приурочены к бровке и уступу. Большинство особей можжевельника продолговатого (85,7 %), бересклета бородавчатого (83,3 %), кизильника Мейера (86,7 %) приурочено к уступу. Все эти виды являются представителями сообществ щиблякового типа растительности, способные произрастать в засушливых условиях на маломощных почвах с выходом материнских пород.

Такая закономерность распределения растительности и приуроченность отдельных видов к определенным элементам многоступенчатого террасированного склона обусловлена экологическими предпочтениями видов. В связи с этим особый интерес представляет уникальность «Грабовой рощи» с доминированием мезофитного вида в условиях аридных склонов.

Так известно, что граб кавказский имеет поверхностную корневую систему с боковыми, так называемыми якорными корнями. Требователен к почвенным условиям, лучше всего растет на свежих рыхлых, богатых минеральными веществами почвах, на почвах богатых солями кальция. На сухих известковых почвах растет плохо. Не выносит кислых заболоченных почв [1].

Приуроченность граба кавказского по элементам террас к местам с более мягкими экологическими условиями (площадка, тыловой шов, уступ) связана с экологическими требованиями данного вида – плодородные известняковые почвы, достаточная влажность и слабая затененность (табл. 3).

Для оценки оптимальности условий экотопов рассмотрена биометрическая структура пространственных групп популяций граба кавказского в зависимости от элементов гипсометрического профиля.

Наибольшие значения средних показателей всех признаков имеют особи граба кавказского, произрастающие на тыловой части террасы. Эта же группа имеет и высокий уровень виталитета.

Особи граба кавказского, произрастающие на уступе, характеризуются наименьшей жизненностью (3,0). Длина годичного вегетативного прироста и величина продуктивности особей имеют у исследуемого вида на тыловом участке террасы наибольшие показатели. Так годичный прирост на площадках и уступах составил 59 % и 42 %, соответственно, от длины годичного прироста особей с тыловой части. Уровень плодоношения особей в целом незначительный (1,6 балла), здесь также выше.

Однако в тыловой части террасы возраст особей больше (74 года) с более стабильной возрастной структурой (CV=29,9 %). Тогда как на площадках и уступах возраст деревьев составляет в среднем 62,1 и 44,4 года соответственно с более изменчивой возрастной структурой на уступах (CV=52,6 %).

Таким образом, условия тыловой части террасы являются наиболее оптимальными для роста и развития особей граба кавказского. Выявленная нами закономерность распространения этого вида вдоль различных элементов гипсометрического профиля склона можно объяснить спецификой участков террас по плодородию и влажности почвы.

Учет подроста Carpinus caucasica на элементах террасы показал следующую картину.

Наибольшую жизнеспособность проявляют проростки в тыловой части террасы, где условия более благоприятные. В затемненных участках леса количество подроста резко уменьшается или почти не наблюдается. То есть, основным лимитирующим фактором для подроста граба кавказского является низкая освещенность и влажность.

Список литературы Некоторые итоги геоботанических исследований памятника природы «Грабовая роща» во внутреннегорном Дагестане

- Жизнь растений: в 6 т./Гл. ред. Ал. А. Федоров: Т. 5. Ч.1. Цветковые растения/Под ред. А. Л. Тахтаджяна. М.: Просвещение, 1980. С. 311-324.

- Львов П. Л. Леса Дагестана (низовые и предгорные). Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1964. 214 с.

- Чиликина Л. Н., Шифферс Е. В. Карта растительности Дагестанской АССР. М-Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 95 с.

- Эльдаров М. М. памятники природы Дагестана. -Махачкала: Даг. кн. Изд-во, 1991. 136 с.