Некоторые итоги и перспективы изучения кремационных погребений Северо-Западного Кавказа VIII-XIII вв

Автор: Успенский П.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются некоторые спорные проблемы, связанные с захоронениями кремации. Богатый материал, накопленный к настоящему времени, нуждается в исторической интерпретации. Среди насущных проблем - хронологическое распределение захоронений 8-13 вв. И этническая принадлежность ассоциаций кремации. Ни одна гипотеза (включая абхазско-адыгское, тюркское, или угорское происхождение мест) не была достаточно доказана, происхождение кремационного обряда в Среднем веке Кавказа также остается неясным. Автор подчеркивает необходимость современных методов разработки хронологии и поиска этнических маркеров, в первую очередь, составления единой базы данных погребений кремации, что позволит их многомерный статистический анализ. Этот метод является многообещающим, поскольку касается проблем этнической и политической истории восточноевропейского населения в конце 1 - начале 2-го тысячелетия.

Северо-западный кавказ, кремационные погребения, статистика, хронология, этническая принадлежность, погребальный обряд, курган, грунтовый могильник

Короткий адрес: https://sciup.org/14328455

IDR: 14328455

Текст научной статьи Некоторые итоги и перспективы изучения кремационных погребений Северо-Западного Кавказа VIII-XIII вв

Несмотря на то, что археологические исследования памятников эпохи средневековья Северного Кавказа и предкавказских степей имеют более чем вековую историю, наши знания об этих памятниках и связанных с ними исторических реалиях нельзя назвать полными. В средневековой истории народов Северного Кавказа по-прежнему немало белых пятен. Не являются исключением и кремационные погребения, распространенные на территории Западного Закубанья и Северо-Восточного Причерноморья. К настоящему времени накоплен значительный археологический материал, требующий систематизации и исторической интерпретации. К сожалению, обобщающего исследования, охватывающего весь массив трупосожжений Северо-Западного Кавказа, еще нет.

История изучения кремационных некрополей насчитывает более 100 лет. В 1894 г. Н. И. Веселовским было раскопано 6 курганов биритуального могильника Макитра (ОАК за 1894 г. С. 13). В 1909 г. А. А. Миллером проводились исследования курганного могильника в Геленджике, где были обнаружены урно-вые трупосожжения и ингумации в каменных ящиках (ОАК за 1909 и 1910 гг. С. 160–162). В 1911–1913 гг. В. В. Саханев раскапывал один из эталонных памятников средневековья в Северо-Восточном Причерноморье – многослойный некрополь Борисовский под г. Геленджиком ( Саханев , 1914). Период 1920–1960-х гг. характеризуется преимущественно деятельностью краеведов и музейных сотрудников; пополнение материала происходило за счет случайных находок, небольших раскопок и сборов из разрушающихся памятников ( Гавритухин, Пьянков ,

2003. С. 186). Исключение составляет исследование Н. В. Анфимовым в 1941 г. Убинского могильника, среди погребений которого выявлено 30 трупосожжений.

В 1964 г. выходит статья Е. П. Алексеевой, явившаяся первой попыткой обобщения средневековых древностей побережья ( Алексеева , 1964). С этого времени происходит заметное увеличение археологических исследований на Северо-Западном Кавказе. Основная часть могильников с кремационными погребениями была исследована в период с 1970-х гг. по начало XXI в. В 1974 г. А. В. Дмитриевым раскопан многослойный некрополь на р. Дюрсо, и открытые на этом памятнике 173 трупосожжения считаются эталонными для VIII–IX вв. В этот период проводятся раскопки других некрополей на побережье, в степной и предгорной части Западного Закубанья, а также в зоне строительства Краснодарского водохранилища.

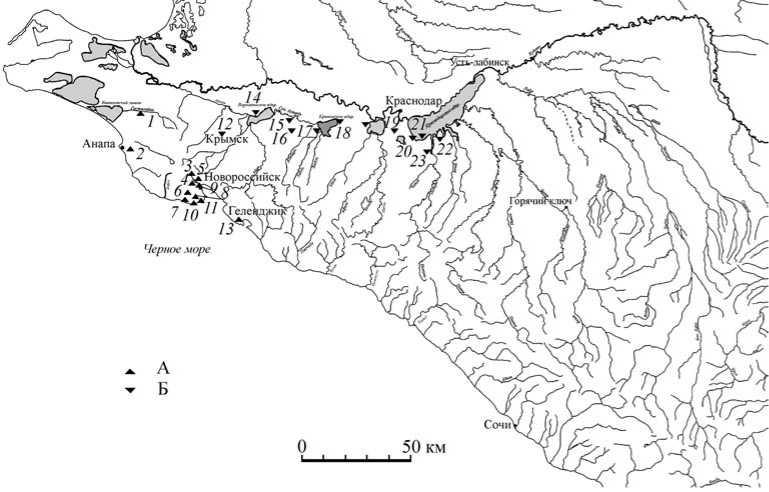

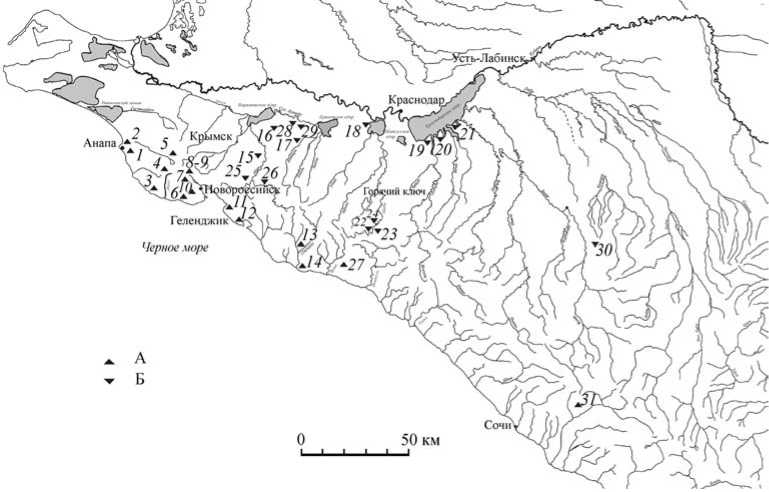

Территория распространения основной массы трупосожжений не выходит за пределы современного Краснодарского края. На севере ареал кремаций ограничен левым берегом р. Кубань, на юге – р. Нечепсухо, на юго-западе – берегом Черного моря, на северо-западе кремационные могильники дальше современного г. Анапы неизвестны. В научной литературе принято разделять кремации на две большие территориальные группы – закубанскую и северо-восточнопричерноморскую ( Армарчук , 2003. С. 22–225) (рис. 1; 2).

Исходя из довольно большого массива памятников, необходимо провести пространственный анализ кремационных могильников, что даст возможность более точно разделить весь исследуемый массив на территориальные группы по степени близости их взаимного расположения. Выделение территориальных групп позволит сравнить полученные данные со сведениями, отраженными в письменных источниках.

Хронологически весь массив трупосожжений в научной литературе разделяется на два периода: кремации хазарского времени, датируемые VIII–IX вв., и кремации домонгольского времени – XI–XIII вв. По-видимому, в IX в. происходит сокращение трупосожжений первого периода; по мнению А. В. Пьянкова, это могло быть связано с походами алан в эти земли, о которых сообщают ал-Масуди и Константин Багрянородный ( Пьянков , 2001. С. 205). В X–XI вв. происходит заметное сокращение ареала трупосожжений в регионе. С ХI в. кремационный обряд распространяется вновь. Учитывая датировки большой части погребальных комплексов, апогей распространения кремационного обряда в домонгольский период приходится на ХII–ХIII вв. ( Армарчук, Малышев , 1997. С. 109; Успенский , 2009а. С. 380; 2009б. С. 49, 50). В период ХI–XIII вв. происходит трансформация обряда. Это выразилось в распространении погребений под небольшими курганными насыпями с каменной конструкцией, в значительном увеличении сожжений с использованием керамических сосудов в качестве погребальных урн. Большее распространение получает обычай сопровождать кремацию захоронением лошади. Спорным является вопрос о времени появления подкурганных кремаций. По мнению А. В. Дмитриева, распространение курганов в Северо-Восточном Причерноморье произошло в первой половине XIII в. в результате вторжения монголо-татар на Северный Кавказ ( Дмитриев , 2008а. С. 420). Ограничивать время появления подкурганных трупосожжений только XIII в., на наш взгляд, нельзя. Среди подкурганных

Рис. 1. Территория распространения могильников с трупосожжениями в VIII–IX вв.

А – могильники Северо-Восточного Причерноморья; Б – могильники Западного и Центрального Закубанья

1 – ст. Гостаевская; 2 – у пос. Су-Псех; 3 – у совхоза Ленинский Путь; 4 – Восьмая щель; 5 – Цем-долина; 6 – Большие Хутора; 7 – Дюрсо; 8 – на г. Болтын; 9 – на ул. Днестровской в г. Новороссийске; 10 – Южная Озерейка; 11 – Мысхако; 12 – Молдовановский; 13 – Борисовский; 14 – у хут. Евсеевский ; 15 – Общественный II; 16 – у хут. Хабль; 17 – Бугайский бугор; 18 – Крюковский мыс; 19 – Тахтамукаевский; 20 – Казазово; 21 – в устье р. Дыш; 22 – Псекупский; 23 – Ново-Во-чепшийский кремаций известны комплексы, относящиеся к XII – первой половине XIII в., в частности погребения Цемдолинского могильника, могильника Шизе IV. В одном из подкурганных трупосожжений могильника Шебш 2 были обнаружены удила с бронзовыми крыловидными псалиями. По мнению А. Н. Кирпичникова, удила такого типа происходят из Северного Причерноморья. Аналогии им известны в катакомбах и конских погребениях XI–XII вв. Змейского могильника. Е. А. Армарчук, считает, что подобные удила с псалиями бытуют в регионе только до XII в. (Армарчук, Малышев, 1997. С. 109; Кирпичников, 1973. С. 16; Армарчук, 2006. С. 44, 45).

Как мы видим, в хронологии погребальных комплексов немало спорных вопросов, для разрешения которых требуется разработка хронологии всего массива трупосожжений VIII–XIII вв. Для этого необходимо объединить все известные кремационные погребения в единую базу данных. Создание базы данных даст возможность провести многомерный статистический анализ погребальных комплексов. Одной из задач анализа будет выделение основных предметов материальной культуры, которые смогут стать хронологически индикаторами, среди

Рис. 2. Территория распространения могильников с трупосожжениями в X–XIII вв.

А – могильники Северо-Восточного Причерноморья; Б – могильники Западного и Центрального Закубанья

1 – Андреевская щель; 2 – в ур. Макитра; 3 – Лобанова щель; 4 – у Раевского городища; 5 – Ленинский путь; 6 – Южноозеревский; 7 – Васильевка 4; 8–9 – Цемдолинский; 10 – на г. Сапун; 11 – Кабардинка (Кедровая роща); 12 – Борисово; 13 – Потомственный; 14 – Чайка; 15 – Черноклен; 16 – Абинский 4; 17 – Циплиевский кут; 18 – Убинский; 19 – Казазово; 20 – Псекупский; 21 – Ленинохабль; 22 – Шебш 1; 23 – Шебш 2; 24 – Шабановское; 25 – Большой шапсугский могильник; 26 – Шизе IV; 27 – Бжид; 28 – Общественный III; 29 – Ахтырский лиман; 30 – Колосовка; 31 – Медовеевка них следует наметить: вооружение, конскую упряжь, поясные наборы, украшения, монеты.

Хронология кремаций хазарского периода неразрывно связана с вопросом о времени появления и происхождении обряда кремации на Северо-Западном Кавказе. Ряд исследователей придерживается мнения об инородности обряда трупо-сожжения и отсутствии у него местных корней. Частично аргументы строятся на критике абазинской гипотезы Е. П. Алексеевой ( Пьянков , 2001. С. 204; Пьянков, Тарабанов , 2008. С. 280). В пользу кубанского происхождения кремационного обряда высказывается Н. Аксенова, аргументируя такую точку зрения существованием здесь трупосожжений в хронологической группе III–IV вв. и группы кремационных погребений в могильнике Дюрсо, датирующихся временем раньше VIII в. ( Аксенова , 2007. С. 223). На более раннее время появления кремаций на Северо-Западном Кавказе – вторую половину VII – середину VIII в. – указывает В. С. Аксенов. Такая датировка, по его мнению, возможна благодаря находке поясного набора в Молдовановском могильнике ( Аксенов , 2007. С. 397).

Кремационные погребения III – начала VII в. встречаются единично; в частности, в могильнике Бжид 1 трупосожжения составили всего 10% от всех погребений второй половины III – начала VII в., кроме того, на этом памятнике исследовано еще 6 урновых трупосожжений датирующихся XII в. Однако, рассматривая связь «ранних» кремаций с погребениями типа Дюрсо, не следует полностью отрицать ее существование, поскольку разница в обряде вполне естественна, т. к. обряд развивался во времени, испытывая новые влияния.

Не исключено, что первые трупосожжения типа Дюрсо могли появиться в конце VII в., к таковым предположительно относятся некоторые погребения из могильников 8-я Щель, Южная Озерейка. Небольшая группа трупосожжений из некрополя Дюрсо, расположенная севернее основной зоны расположения кремаций, только приблизительно датируется последней третью VII в. ( Гавриту-хин, Пьянков , 2003. С. 198). Однако четко обоснованных данных, подтверждающих это, нет, а предметы, датировка которых не выходит за рамки VII в., вполне могли попасть в погребение и в более позднее время. Большинство трупосо-жжений могильника Дюрсо, относящиеся к его 4 хронологическому горизонту, датируются VIII–IX вв., об этом свидетельствует набор погребального инвентаря, а также находка византийского солида Льва III и Константина Копронима (720–740 гг.), аналогия из кремационного погребения могильника Южная Озе-рейка, где найдена монета Феофила (829–842 гг.).

Основным спорным вопросом, связанным с кремациями, является этническая принадлежность носителей этого обряда. В научной литературе уже неоднократно освещались разные точки зрения на этническую принадлежность могильников с трупосожжениями на Северо-Западном Кавказе. Одним из первых по поводу этнической атрибуции кремаций высказался В. В. Саханев. Появление трупосожжений третьей группы Борисовского могильника, датирующегося VIII–IX вв., он предложил связать с влиянием кочевников, населявших южнорусские степи. Однако, рассуждая о том, кому могли принадлежать трупосожжения Борисовского некрополя, и ссылаясь на данные Константина Багрянородного, В. В. Саханев приходит к выводу о его принадлежности зихам. Подкурганные кремации домонгольского времени он связывал уже с адыгами (Саханев, 1914. С. 165, 174, 206). Обратившись к этому материалу, Б. А. Рыбаков трупосожже-ния новопокровского типа и Борисовского могильника связал с древними русами (Рыбаков, 1953. С. 102). По версии, предложенной Е. П. Алексеевой, все погребения III–XIII вв. на Северо-Западном Кавказе, совершенные по кремационному обряду, отождествлялись с протоабазинскими группами населения, проникшими и расселившимися в среде адыгов (Алексеева, 1964. С. 169). В пользу тюркской гипотезы происхождении этого обряда высказывалась С. А. Плетнева, ее точку зрения разделяют А. В. Дмитриев, В. Н. Каминский (Плетнева, 1967. С. 100, 101; Дмитриев, 2008б. С. 201; Каминский, 1993). А. В. Гадло на основе письменных источников пишет о появлении к югу от дельты Кубани тюркской или тюркско-финской дружины в 60–80-е гг. VIII в., с которой он и связывает трупосожжения могильника Дюрсо (Гадло, 1994. С. 24, 25). А. В. Дмитриев ссылается на возможность переселения какой-то тюркской группы на СевероЗападный Кавказ в результате напряженной военно-политической обстановки (Дмитриев, 2008б. С. 201). В. А. Тарабанов считал, что носителями обряда кре- мации были представители угорской группы, вошедшей в состав Хазарского каганата (Тарабанов, 2008. С. 525). Позднее к этой гипотезе присоединился и А. В. Дмитриев.

Все предложенные версии этнической принадлежности трупосожжений не лишены аргументации, однако признать истинной ту или иную гипотезу мы не можем. Абазинская гипотеза Е. П. Алексеевой объяснена исследовательницей как возможность переселения отдельных групп носителей цебельдинской культуры, практиковавших обряд трупосожжения. Однако, как справедливо замечает А. В. Пьянков, данная гипотеза уязвима. Рассматривая кремационные погребения, Е. П. Алексеева объединила их в одну большую хронологическую группу. Не учитывается тот факт, что кремации до VIII в. встречаются единично и заметно отличаются по основным чертам погребального обряда от сожжений хазарского времени и, тем более, от подкурганных урновых трупосожжений домонгольского периода. Также необходимо учитывать, что обряд кремирования умерших в Абхазии исчезает в V в. Тюркская гипотеза происхождения трупосожжений могильника Дюрсо, по мнению А. В. Дмитриева, может быть объяснена на основе аналогий погребального обряда в памятниках Северского Донца (могильники Ново-Покровский, Сухая Гомольша, которые, по-видимо-му, А. В. Дмитриев также считает тюркскими) и далее вплоть до памятников Минусинской котловины ( Дмитриев , 2008б. С. 202). Необходимо отметить, что этническая принадлежность трупосожжений в бассейне Северского Донца также вызывает споры, последние исследования подтвердили неоднородность населения, оставившего кремации могильника Сухая Гомольша ( Аксенов , 2007. С. 395). В целом версия А. В. Дмитриева о происхождении трупосожжений могильника Дюрсо аргументирована недостаточно. Не следует исключать возможность культурного влияния на местное население, учитывая тот факт, что обряд кремирования умерших был основным на рассматриваемой территории вплоть до XIII в. Угорская гипотеза базируется на сходстве коньковых шумящих подвесок, которые В. К. Михеев счел возможным использовать как этномаркирующий признак части населения, практиковавшего трупосожжения в могильнике Сухая Гомольша ( Михеев , 1982. С. 166). Этот аргумент имеет свои слабые стороны. Учитывая этническую неоднородность Сухогомольшанского некрополя, наличие шумящих коньковых подвесок свидетельствует только о возможном присутствии угорского культурного компонента внутри всей массы населения, оставившего могильник ( Аксенов , 2007. С. 395). Таким образом, и тюркская, и угорская гипотезы не лишены аргументов, но они не могут усилить или ослабить ту или иную версию.

Вопрос об этнической принадлежности трупосожжений не может быть разрешен без скрупулезного анализа главного источника – погребального обряда. Погребальный обряд кремационных могильников не был полностью унифицированным, в курганных и грунтовых могильниках различия проявляются в способе погребения остатков сожжения (урновые и безурновые), наличии сопровождающего захоронения лошади, в наборе погребального инвентаря. Определение этнической принадлежности должно осуществляться на как можно большем количестве этномаркирующих и этнодифференцирующих признаков, а не только на сходстве одного-двух предметов материальной культуры.

Учитывая обычай применять различные вариации обряда для разных социальных групп, актуальным является изучение социальной стратификации погребальных комплексов. Изучение социальной стратификации носителей кремационного обряда становится возможным благодаря многомерному статистическому анализу на основе единой базы данных. Под социальной стратификацией понимается возникновение в процессе разложения первобытнообщинного строя групп населения, различающихся своим общественным и/или имущественным положением. Ее основа и сущность – в неравномерности прав и привилегий, ответственности и обязанностей, наличии и отсутствии социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или иного общества ( Коробов , 2003. С. 15). Во всех названных гипотезах этнической принадлежности трупосожжений не учитывалась антропологическая составляющая, поскольку кремированные костные материалы – один из наиболее сложных источников для археологических реконструкций. Благодаря новым методам стало возможным проведение антропологических анализов кремированных останков. Систематическое их исследование позволит различать кремированные останки человека и животных, проводить половозрастные определения и, что немаловажно, воссоздавать условия проведения сожжения, а также характеризовать состояние самих останков ( Добровольская , 2010. С. 86).

Для решения проблемы этнической принадлежности кремационных погребений хазарского времени Северо-Западного Кавказа А. В. Пьянковым и В. А. Та-рабановым была предпринята попытка сравнительного анализа трупосожжений бассейна Северского Донца и кремаций, распространенных на Северо-Западном Кавказе. На основе сравнения погребального обряда и инвентаря исследователи выдвинули предположение об общем происхождении населения, оставившего кремационные могильники ( Пьянков, Тарабанов , 2008. С. 286). На сходство двух групп кремационных погребений указывают прямые аналогии материалам из захоронений типа Дюрсо в памятниках Северского Донца, поэтому в настоящее время выводы А. В. Пьянкова и В. А. Тарабанова поддержаны многими исследователями ( Аксенов, Тортика , 2001. С. 201; Армарчук , 2003. С. 224). Несомненным достоинством данной работы является привлечение исследователями наиболее полного количества материалов из могильников с трупосожжениями. Однако необходимо выяснить, какого характера связи существовали между этими группами населения. Действительно ли это этнокультурная общность, или сходство отражает культурно-хронологическую общность разных этнических групп? Следует провести подобный сравнительный анализ кремаций СевероЗападного Кавказа с материалами из Абхазии и Самарской Луки. Необходимо учитывать данные и о памятниках, предшествующих появлению трупосожже-ний на рассматриваемой территории.

Таким образом, формирование базы данных с характеристикой кремационных погребений Северо-Западного Кавказа и ее дальнейшее исследование методами многомерного статистического анализа, пространственного анализа, а также новыми методами исследования антропологического материала будут способствовать получению новой информации для последующей исторической интерпретации с учетом сведений письменных источников о раннесредневековых обитателях этой территории. Все это позволит осветить, а возможно, и подойти к решению многих актуальных проблем этнической и политической истории населения Восточной Европы в конце I – начале II тыс. н. э.

Список литературы Некоторые итоги и перспективы изучения кремационных погребений Северо-Западного Кавказа VIII-XIII вв

- Аксенов В. С., 2007. Погребальный обряд могильника Сухая Гомольша//Проблеми на Прабългар-ската история и культура. София.

- Аксенов В. С., Тортика А. А., 2001. Протоболгарские погребения Подонья и Придонечья VIII-X вв.: Проблема поливариантности обряда и этноисторической интерпретации//Степи Европы в эпоху средневековья. Донецк. Т. 2.

- Аксенова Н., 2007. Этническая принадлежность погребений по обряду кремации в среде салтово-маяцкой культуры (на примере биритуальных могильников)//Проблеми на Прабългарската история и култура. София.

- Алексеева Е. П., 1964. Материальная культура черкесов в средние века: По данным археологии//Тр. Карачаево-Черкесского НИИ. Ставрополь. Вып. IV.

- Армарчук Е. А., 2006. Конская упряжь из могильников Северо-Восточного Причерноморья Х-ХШ веков. М.

- Армарчук Е. А., 2003 Памятники Северо-Восточного Причерноморья: Некоторые вопросы этнической истории//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. М. (Археология.)

- Армарчук Е. А., Дмитриев А. В., 2003. Памятники Северо-Восточного Причерноморья: Курганные могильники//Там же.

- Армарчук Е. А., Малышев А. А., 1997. Средневековый могильник в Цемесской долине//ИИА. Армавир; М. Вып. 3.

- Гавритухин И. О., Пьянков А. В., 2003. Древности и памятники VIII-IX вв.//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. М. (Археология.)

- Гадло А. В., 1994. Этническая история Северного Кавказа Х-XIII вв. СПб.

- Дмитриев А. В., 2003. Могильник Дюрсо -эталонный памятник древностей V-IX вв.//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. М. (Археология.)

- Дмитриев А. В., 2008а. К вопросу об этнической принадлежности погребений с конем в средневековых курганах в районе Новороссийска//Мат-лы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. М. Вып. VIII: Крупновские чтения 1971-2006.

- Дмитриев А. В., 2008б. К вопросу об этнической принадлежности трупосожжений конца VIII -начала IX века в районе Новороссийска-Геленджика//Там же.

- Добровольская М. В., 2010. К методике изучения материалов кремации//КСИА. Вып. 224.

- Каминский В. Н., 1993. Одно из сочинений Константина Багрянородного и этническая карта СевероЗападного Кавказа//Музейный вестник. Краснодар. Вып. 1.

- Кирпичников А. Н., 1973. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв.//САИ. Л. Вып. Е1-36.

- Коробов Д. С., 2003. Социальная организация алан Северного Кавказа IV-IX вв. СПб.

- Михеев В. К., 1982. Коньковые подвески могильника Сухая Гомольша//СА. № 2

- ОАК за 1894 г. СПб., 1896.

- ОАК за 1909 и 1910 гг. СПб., 1913.

- Плетнева С. А., 1967. От кочевий к городам: Салтово-маяцкая культура//МИА. № 146.

- Пьянков А. В., 1998. Урновые трупосожжения из могильника Бжид 1//Древности Кубани. Краснодар. Вып. 9.

- Пьянков А. В., 2001. Касоги-касахи-кешаки письменных источников и археологические реалии Северо-Западного Кавказа//МИАК. Краснодар. Вып. 1.

- Пьянков А. В., Тарабанов В. А., 2008. Кремационные погребения Кубани и Подонья салтовского времени: опыт сопоставления//Древности юга России. М.

- Рыбаков Б. А., 1953. Древние русы//СА. Т. XVII.

- Саханев В. В., 1914. Раскопки на Северном Кавказе в 1911-12 гг.//ИАК. Пг. Вып. 56.

- Тарабанов В. А., 2008. Кремационные погребения VIII-X вв. на территории Краснодарского края и их этническая принадлежность//Мат-лы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. М. Вып. VIII: Крупновские чтения 1971-2006.

- Успенский П. С., 2009а. Исследования средневекового могильника Шизе IV в 2008 г.//Пятая кубанская археологическая конференция: Тез. докл. Краснодар.

- Успенский П. С., 2009б. Захоронения лошадей из кремационных могильников Закубанья XI-XIII вв.//V Межвузовская археологическая конференция студентов и аспирантов юга России: Тез. докл. Ростов-н/Д.