Некоторые итоги раскопок многослойного торфяникового поселения Становое-4

Автор: Жилин М.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 219, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327949

IDR: 14327949

Текст статьи Некоторые итоги раскопок многослойного торфяникового поселения Становое-4

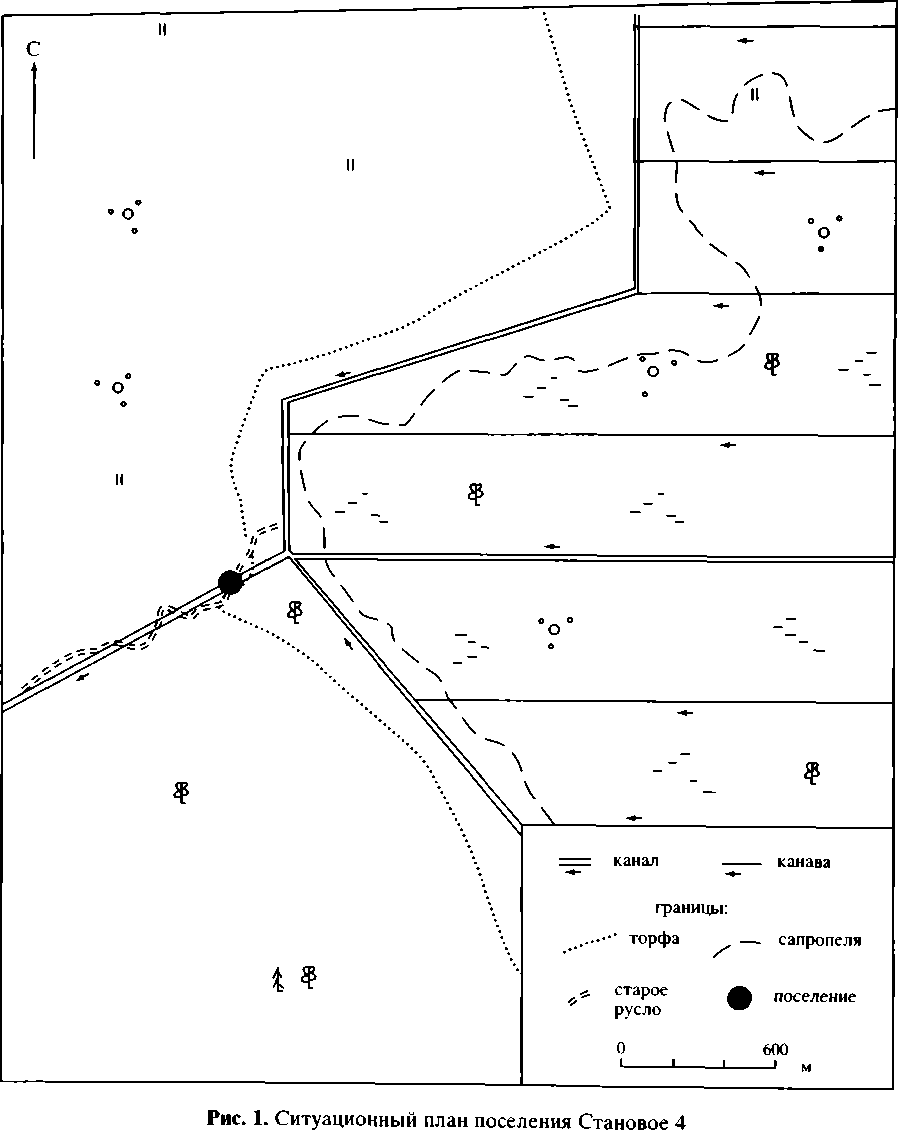

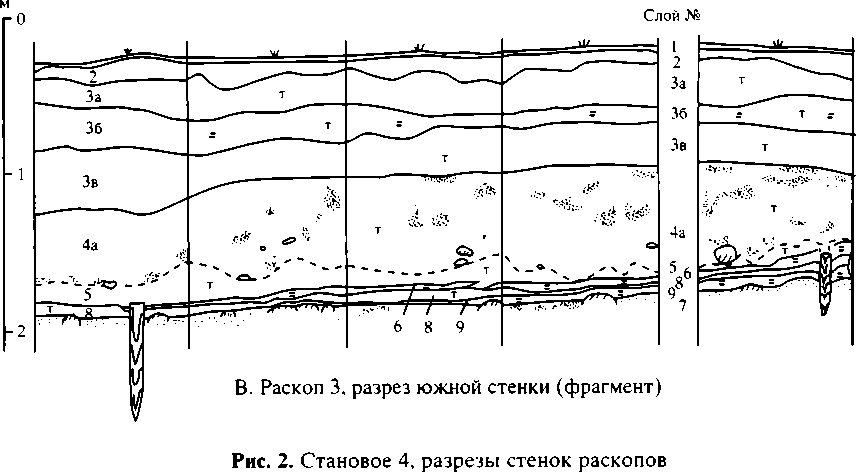

Раскоп 1 площадью 16 м2 заложен на краю мелиоративной канавы на площадке мыса (рис. 2). Стратиграфия его такова (рис. 2А): 1 - дерн мощностью до 6 см; 2 - выброс из канавы, до 80 см; 3 - торф бурый, до красно-коричневого, в верхней части со следами пожара, до 38 см; 4 - погребенная почва, которая подразделяется на два подгоризонта: 4а - суглинок темно-серый, до черного, оторфован, до 20 см; 46 - тот же суглинок, но светлее и плотнее, ожелезнен, до 18 см; 5 - суглинок серовато-коричневый - материк. В восточной части раскопа, ниже по склону, слои 4а и 46 выклиниваются, замещаясь слоем 7 - суглинком пестрым с разводами -перемытым слоем 4. Материковый суглинок здесь постепенно замещается слоем 6 - светлой серовато-желтой ожелезненной глиной. В раскопе прослежено два культурных слоя. Верхний (культурный слой I) залегает в нижней части слоя 3, в нем встречены единичные отщепы и кости животных, мелкие фрагменты льяловской и сетчатой керамики эпохи бронзы. Нижний слой (культурный слой III, по общей нумерации культурных слоев) связан со слоем 4, причем наибольшее количество находок отмечено в нижней части слоя 4а. Здесь представлены кости зверей, птиц и рыб, от-

ходы производства и изделия из камня, кости и рога позднего этапа бутовской культуры: нуклеусы от пластин и микропластин, различные скребки и резцы, вкладыши, острия, ножи, черешковый наконечник стрелы на пластине; обломки костяных наконечников стрел, подвески из зубов бобра и лося, роговой посредник. Спорово-пыльцевой анализ относит слой 46 к климатическому оптимуму бореального периода, а слой 4а - к его последней четверти.

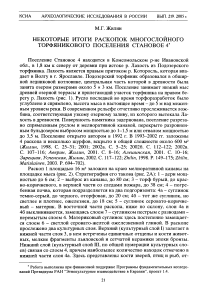

Раскоп 2 площадью 139 м2 заложен на торфянике под склоном мыса к востоку от раскопа 1, на правом берегу спрямленного русла р. Лахость (рис. 1). Прослежена следующая стратиграфия (рис. 2Б): 1 - дерн мощностью 6-12 см; 2 - выброс из искусственного русла р. Лахость мощностью до 1 м; За - буро-коричневый торф, до 15 см; 36 - серая глина, связанная с последней значительной трансгрессией палеоозера, до 20 см; Зв - коричневый торф или сапропель, до 40 см; 4 - темно-коричневый торф или сапропель с линзами желтого песка — 30-50 см; 4/5 - тонкая прослойка желтого аллювиального песка - 1-5 см; 5 - черный или коричневый торф или сапропель - 2-20 см; 6 - серая вязкая глина, отложения озерной трансгрессии, до 10 см; 8 - плотный коричневый сапропель, до 10 см; 9 - серый песок с линзами ила - 6-15 см; 10 - плотная серая глина, озерное дно, до 10 см; 7 — гравий с песком, глиной и валунами - размытая морена. В верхней части слоя 4 примесь песка незначительна, в его средней части появляются тонкие песчаные линзы (до 1 см) и прослойки желтого песка. Слой 4/5 является самой нижней такой прослойкой. В отличие от более верхних, эта прослойка хорошо прослеживается практически по всей площади раскопа, местами распадаясь на две тонких прослойки. Она четко разделяет слои 4 и 5 и может служить маркирующим горизонтом, указывающим на смену режима осадконакопления. В слое 5 в западной части отмечается примесь суглинка, постепенно этот слой замещается сапропелем в центральной и восточной частях раскопа. В западной части раскопа он формировался на заболоченном низком берегу, а в центральной и восточной представлен его шлейф, сформировавшийся в озерном заливе. Слой 6 прослежен только в западной части раскопа, как и лежащий под ним слой 8, однако последний распространен на большей площади. В юго-западной части раскопа слой 8 лежит непосредственно на размытой морене, на остальной площади картина более сложная. В северо-западной части под слоем 8 залегает слой 9, а ниже - слой 7. В центральной части раскопа и далее к востоку слои 8 и 9 замещаются более сложной по строению пачкой озерных отложений, состоящей из чередующихся линз и прослоек ила и песка (рис. ЗА). В ее верхней части, непосредственно под слоем 5, лежит прослойка серого ила (8а) мощностью 5—6 см; под ней — прослойка серого песка с примесью ила (9а) мощностью 10—12 см; ниже — еще одна прослойка более темного серого ила с примесью лесного опада (86) мощностью 8 см; под ней - прослойка серого песка с примесью ила (96) мощностью 12 см; ниже — размытая морена. В юго-восточной части раскопа слой 5 лежит на плотной серой глине (слой 10), а в северо-восточной он отделяется от слоя 10 слоем серого ила (8а) мощностью до 30 см. В восточ-

|

см культ |

. лит. культ. |

лит. |

||

|

Q слои |

— |

слои слои 1 |

слои 1 |

|

|

2 |

2 |

|||

|

ЙЧЛ * ДЛ- 57Л 4- ДЛ |

||||

|

За |

190 +-40 |

|||

|

- 50 |

1250 + —60; 1080 + -40 |

|||

|

За |

||||

|

ЗЬ |

||||

|

870 + -40; 800 + -40 |

||||

|

3530 + -60; 3210 + -40 |

||||

|

ЗЬ |

||||

|

Зс |

3400 + -40; 3160 + -40 |

|||

|

3940 + -40; 3820 + -50 |

||||

|

- 100 |

||||

|

4650 + -40; 4640 + -40 |

3180 + -30; 3060 + -40 |

Зс |

||

|

4810+ -40;4770+-50 |

||||

|

3440 + -30; 3380 + -90 |

||||

|

4 |

376О + -30; 3380 + -90 |

|||

|

5250 + -40; 50401 .-70-........ |

4 |

|||

|

I |

4770 + -60; 4410 + -40 |

|||

|

4880 + -70; 4780 + -30 " |

||||

|

- 150 |

||||

|

7080+ -40;6650+-160 |

||||

|

Ц |

7380 + -170; 6950 + -50 ___ |

4/5 ПТ |

5 |

|

|

ш |

8930 +-40; 8500 +-150 |

5 111 |

9560 + 40-94ЯЛ + 120 |

|

|

9560+-50;9350+ -200 |

8 Ша |

8 |

||

|

9680 + -40 |

9 IV |

10060 + -120; 10040 + -90; 9970 + -50 ^ о |

7 |

|

|

IV |

10300+ -70;9690 + -230 |

О |

о о |

|

|

-200 |

9 |

|||

|

7 |

Б. Разрез 5 (раскоп 3) |

|||

|

€5 (Z) |

||||

А. Разрез 4 (раскоп 2)

Рис. 3. Становое 4. Разрезы 4 и 5

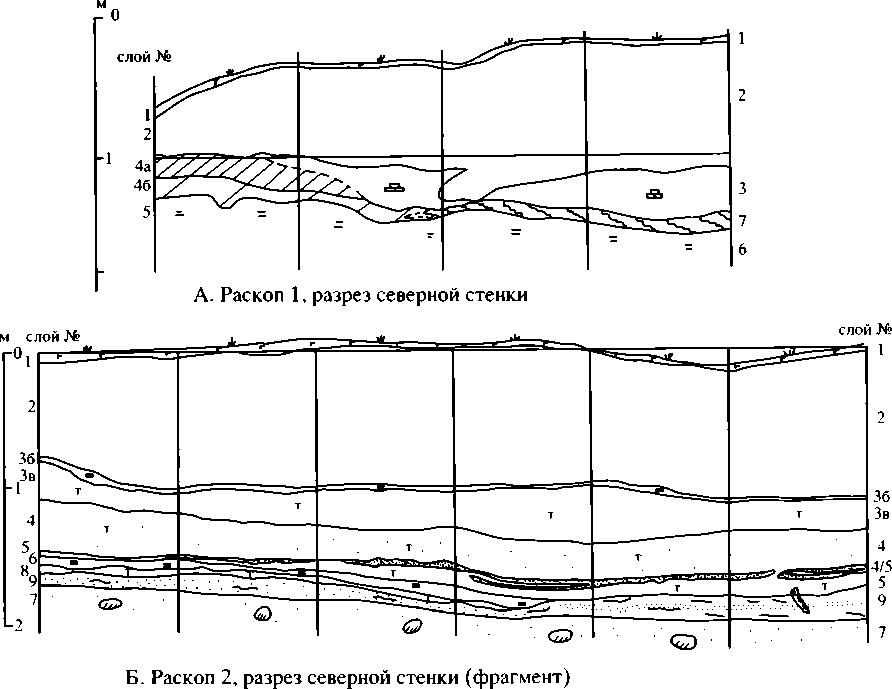

ной части раскопа размытая морена резко уходит вниз, а мощность глинистых отложений превышает 1 м. Разрез 4 в центральной части раскопа 2 подробно опубликован (Зарецкая, Успенская, Жилин, 2002. С. 117-122).

Палинологический анализ показал, что слои 86 и 96 сформировались в конце позднего дриаса; слой 9а - в первой половине пребореального перио- да, а слой 8а - во второй его половине; слои 5 и 4/5 - в первой половине бореального периода; слой 4 - в атлантическом периоде.

В раскопе 2 прослежено 5 культурных слоев (рис. ЗА). Первый представлен единичными находками среднего неолита в верхней части слоя 4. Второй культурный слой залегает в самом низу слоя 4, на песчаной прослойке 4/5. Здесь найдены кости зверей, птиц и рыб, каменные и костяные орудия и фрагменты наиболее ранней керамики верхневолжской культуры. Сосуды были сделаны из глины с примесью органики и шамота или органики и мелкой раковины, венчик прямой, донца маленькие плоские, толщина стенок 8-9 мм, обжиг довольно слабый, на внутренней поверхности толстый слой нагара (до 2 мм), в котором встречены косточки калины, внешняя поверхность иногда подлощена. Орнамент отсутствует, на некоторых встречаются сверленые отверстия - вероятно, следы ремонта. Показательны довольно крупные размеры и горизонтальное залегание большинства фрагментов керамики в самом низу слоя 4, при этом низ черепков касался прослойки песка 4/5, однако ни одного фрагмента в самой прослойке встречено не было. Самый низ слоя 4 с находками второго культурного слоя формировался от 7380 ± 170 (ГИН-10108 I) до 6950 ± 50 (ГИН-10108 П) лет назад (все даты в настоящей статье некалиброванные). В этом слое рядом с типичным верхневолжским фигурным костяным наконечником стрелы найдена горизонтально лежавшая обработанная доска длиной 1,2 м, толщиной 2 см, давшая радиоуглеродную дату 7030 ± 100 (ГИН-8378) лет назад, что определяет время заселения для этого слоя.

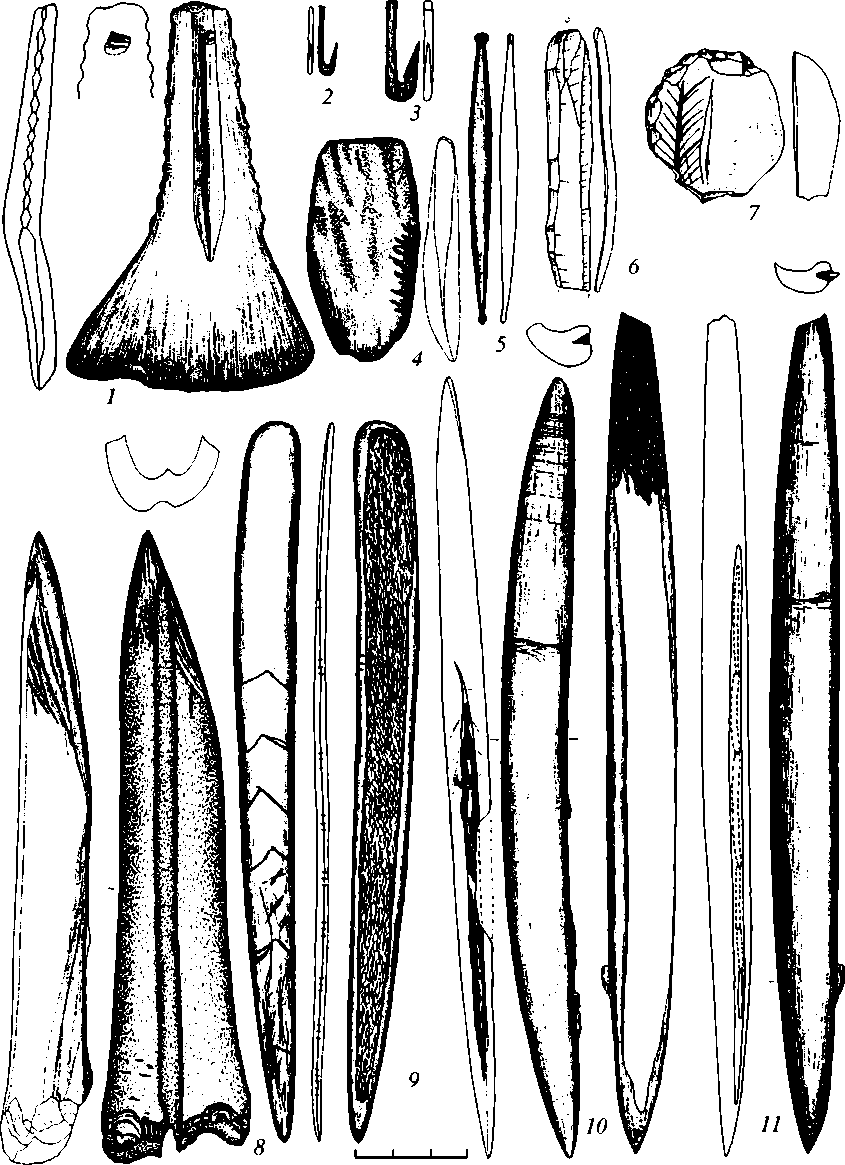

Третий культурный слой залегает in situ в слое 5. В нем найдены многочисленные кости птиц, рыб и млекопитающих, орудия и отходы их производства, относящиеся к концу среднего этапа бутовской культуры: нуклеусы от пластин, скребки и резцы, ножи, вкладыш с притупленными краем и концами, обломок иволистного наконечника стрелы, шлифованные топоры и тесла. Из кости и рога сделаны наконечники стрел: игловидные, с биконической головкой, узкие плоские цельные и вкладышевые, однокрылые вкладыше-вые с шипом; кинжалы, наконечники копий, рыболовные крючки, ножи, ши -лья, скребки, рубящие орудия и муфты, подвески из зубов животных и плоские прямоугольные с отверстием (рис. 4). Время формирования вмещающих этот слой отложений определяется датами 8930 ± 40 (ГИН-10109 II), 8640 ± 60 (ГИН-10110II), 8540 ± 80 (ГИН-10109 I) и 8500 ± 150 (ГИН-101101) лет назад. Из этого слоя на глубину до 70 см в материк забиты березовые колы, вероятно, являющиеся остатками рыболовных сооружений. Три из них получили радиоуглеродные даты: 8700 ± 70 (ГИН-8854), 8670 ± 50 (ГИН-8856) и 8540 ± 60 (ГИН-8853) лет назад, определяющие время заселения для этого слоя. В прослойке песка 4/5 встречены переотложенные находки этого слоя, незначительно перенесенные рекой во время половодий.

Культурный слой Ша в раскопе 2 как таковой не представлен, однако в западной части раскопа, в самом верху слоя 8 под слоем 5, что соответствует уровню культурного слоя Ша в раскопе 3, найдено два затесанных кола, лежавших почти горизонтально. Даты колбв таковы: 9620 ± 50 (ГИН-8374) и 9590 ± 40 (ГИН-8376) лет назад.

Рис. 4. Становое 4, раскоп 2, культурный слой III, изделия из кости

Нижний культурный слой (IV) представлен в раскопе 2 костями зверей, птиц и рыб, отщепами и единичными орудиями: двуплощадочным нуклеусом от пластин, резцом на массивной пластине; костяным вкладышевым наконечником стрелы, роговым острием и клином. В западной части раскопа находки лежали на размытой морене (слой 7) под слоем 8, а в центральной и восточной частях — в нижней части прослойки 86 и в верхней части прослойки 96. Время формирования прослойки 86 — от 10300 ± 70 (ГИН-10112 II) до 9690 ± 230 (ГИН-10112 I) лет назад. Видимо, раскопом вскрыта в западной части северная периферия стоянки, оставившей этот культурный слой, а в центральной и восточной частях - его шлейф в озерных отложениях. Залегание находок указывает на функционирование стоянки непосредственно перед озерной трансгрессией, отложившей слой 86.

Раскоп 3 заложен южнее раскопа 2, на противоположном берегу спрямленного русла р. Лахость, разрезавшего поселение. В 1994-2002 гг. вскрыто 307 м2. Стратиграфия раскопа такова (рис. ЗБ): 1 - дерн мощностью 5-10 см; выброс из искусственного русла реки мощностью до 3,5 м; За - коричневый торф со следами пожара в верхней части - до 40 см; 36 - серая глина, связанная с последней значительной трансгрессией палеоозера, - до 30 см; Зв - коричневый торф или сапропель - до 50 см; 4 - темно-коричневый торф или сапропель с тонкими линзами песка - 40-80 см; 5 - черный или коричневый торф с примесью сапропеля, замещающийся в средней части раскопа черным сапропелем, - до 20 см; 6 - прослойка серой вязкой глины - до 10 см; 8 - сапропель зеленовато-коричневый оторфованный, очень плотный -до 15 см; 9 - слоистая серая глина - до 12 см; 10 - линзы серой глины и рыжего песка, лежит под слоем 9 на слое 7 в восточном конце раскопа -до 18 см; 7 - грубозернистый песок с глиной, гравием и валунами - размытая морена. В центральной части раскопа отмечено углубление материка и возрастание мощности слоев, особенно 5 и 8, лежащих непосредственно на размытой морене. Вероятно, раскопом перерезано древнее русло Лахости. Слой 4 в западной части раскопа постепенно вмещается слоем 4а, турбулентным серым песком с аморфными линзами черного торфа - отложениями берегового вала, мощностью до 80 см. Контакт слоя 4 с нижележащим слоем 5 в западной части неровный, с многочисленными западинами и котлами, иногда достигающими материкового слоя 7, содержащими большое количество грубозернистого песка и мелкой гальки. Это говорит об активной деятельности реки в половодье, когда течение было бурным, с многочисленными водоворотами. Ровного горизонтального слоя песка (4/5), как в раскопе 2, здесь не отмечено, зато неоднократно наблюдались крупные кости, частично находящиеся in situ в слое 5, в то время как другой их конец оказался в промоине, заполненной слоем 4а.

Слой 5 в восточной части раскопа 3 содержит примесь суглинка, а в центральной части замещается сапропелем. В наиболее глубокой части прогиба нижняя часть этого слоя зеленоватая с остатками раковин беззубки. В западной части раскопа в слое 5 присутствует примесь песка, особенно в верхней части. Слой 6 представлен в западной части раскопа в виде прослойки или тонких (2—3 см) линз. Под ним в западной части раскопа залегает слой 8, лежащий непосредственно под слоем 5 в центральной и восточной частях раскопа. Максимальной мощности он достигает в прогибе в центре раскопа, здесь он мягче, темно-оливкового цвета. В западной и восточной частях, где материк поднимается, этот слой более тонкий и плотный, цвет до темно-коричневого. Под ним в западной части раскопа непосредственно на морене лежит слой 9, представленный отдельными линзами также в восточной части раскопа; в центральной части он отсутствует. Разрез 5 в центральной части раскопа 3 подробно опубликован (Зарецкая, Успенская, Жилин, 2002. С. 117-122).

Палинологический анализ относит нижнюю часть слоя 8 к концу позднего дриаса; среднюю и верхнюю часть слоя 8 - к первой половине преборе-ального периода; слой 5 - к последней трети пребореала. Слой 4 переотложен, причем это переотложение, начавшись в атлантическом периоде, шло в основном в суббореальном периоде.

В раскопе 3 прослежено 4 культурных слоя (рис. ЗБ). Верхний залегает в нижней части слоя 4 в центральной и восточной частях раскопа. В нем встречено небольшое количество костей зверей, птиц и рыб, каменных и костяных орудий (рис. 5) и несколько мелких фрагментов такой же, как в раскопе 2, керамики ранней верхневолжской культуры. Однако в раскопе 3 керамика окатана. Время переотложения определяется радиоуглеродными датами разреза 5 - от 4880 ± 70 (ГИН-10121 II) до 3380 ± 90 (ГИН-10118 I). В западной части раскопа вся толща слоя 4а содержала переотложенные находки из мезолитических слоев, окатанные фрагменты верхневолжской, а также единичные - льяловской и сетчатой керамики.

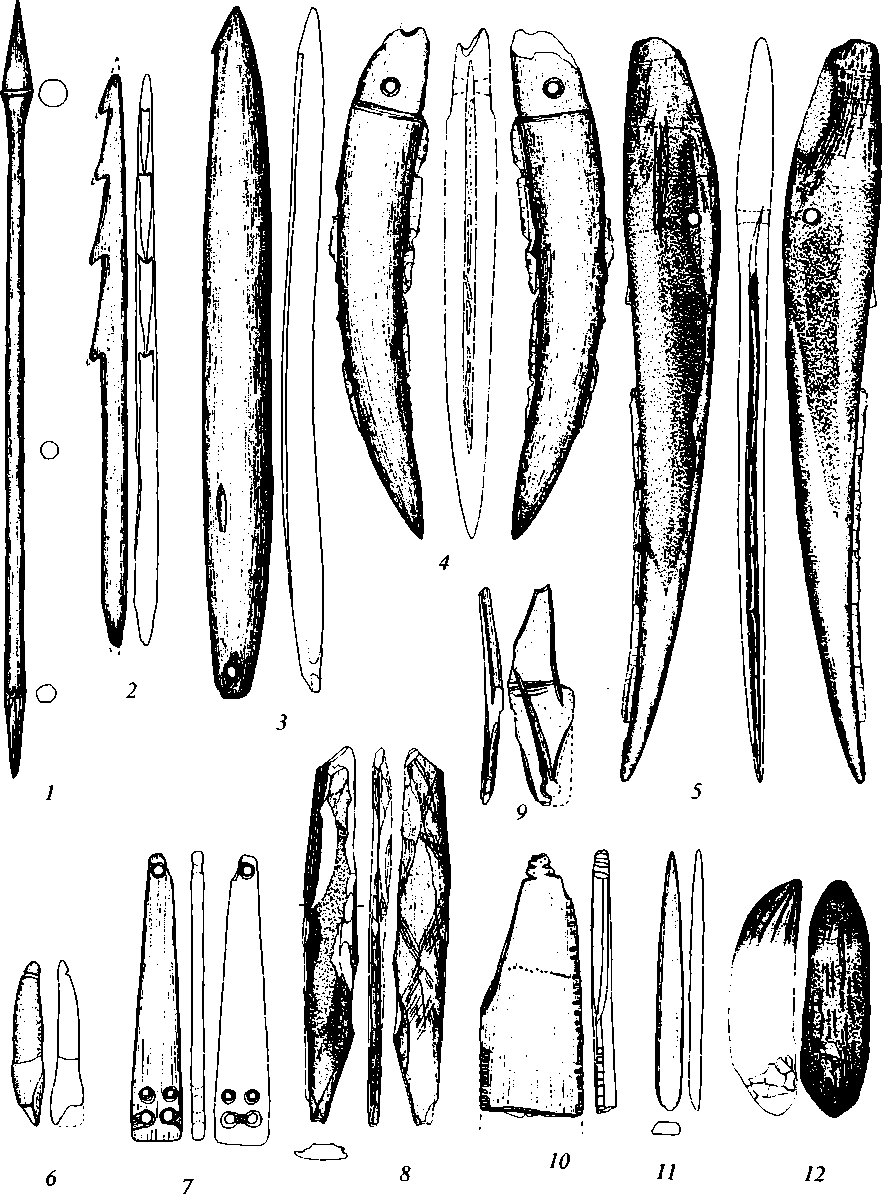

Нижние культурные слои залегали в раскопе 3 in situ. Культурный слой Ш приурочен к нижней части слоя 5 в центральной, наиболее глубокой, части раскопа. Вмещающие его отложения здесь датированы 9280 ±120 (ГИН-10122 I), 9090 ± 400 (ГИН-10124 I) и 8610 ± 40 (ГИН-10122 II) лет назад. На остальной площади он связан со всей толщей этого слоя. Насыщенность находками высокая. Встречены кости млекопитающих, птиц и рыб, многочисленные отщепы, пластины, нуклеусы и каменные орудия начала среднего этапа бутовской культуры: различные скребки, резцы, ножи, вкладыши, острия, черешковый наконечник стрелы на пластине, топоры, тесла, комбинированные орудия. Богат и выразителен костяной и роговой инвентарь: наконечники стрел игловидные, с биконической головкой, узкие плоские цельные и вкладышевые, с шипами и зубцами; зубчатые острия, наконечники копий и кинжалы, рыболовные крючки и отходы их производства, различные ножи, шилья, проколки, ретушеры, топоры, тесла и муфты, подвески из зубов животных и просверленные плоские прямоугольные. Из этого слоя были забиты березовые и сосновые колы, заточенные каменными топорами и теслами. Особенно много их было в древнем русле Лахости в центральной части раскопа. Вероятно, это остатки неоднократно ремонтировавшихся рыболовных сооружений типа заколов. Один их этих колов получил радиоуглеродную дату 9220 ± 60 (ГИН-8375) лет назад, которая определяет основное время заселения для этого слоя. Кость лося из слоя 5 в западной части раскопа получила дату 8850 ± 90

Рис. 5. Становое 4, раскоп 3, культурный слой III, изделия из кости

(ГИН-11093а) лет назад, определяющую верхнюю хронологическую границу этого слоя в раскопе 3.

Культурный слой Ша встречен в западной части раскопа, где он залегает на границе слоев 6 и 8, а несколько ниже по склону, где слой 6 отсутствует, - в самом верху слоя 8. На разрезе 5 место этого слоя в верхней части слоя 8, но не в самом его верху (рис. ЗБ). Его мощность очень мала - 1-3 см. Перекрывающий его самый верх слоя 8 датирован 9560 ± 40 (ГИН-10125 II) и 9480 ±120 (ГИН-10125 I) лет назад. Находки представлены костями лося, отщепами кремня, редкими орудиями иеневской культуры: скребками, ножом, косолезвийными наконечниками стрел с боковой выемкой и высокой асимметричной трапецией; костяным массивным наконечником стрелы с биконической головкой, долотом и обломком ножа. Наиболее интересна в этом слое находка остатков верши, сплетенной из продольно расщепленных ивовых прутьев, переплетенных такими же поперечными прутьями через 5-8 см. Рядом лежала плоская плитка известняка с четкими следами обмотки - вероятно, грузило от этой верши. На сегодняшний день это древнейшая из известных рыболовная ловушка. В этом слое найден заточенный каменным теслом кол, лежавший почти горизонтально в западной части раскопа; его радиоуглеродная дата - 9620 ± 60 (ГИН-8377) лет назад - определяет время существования этой очень кратковременной стоянки.

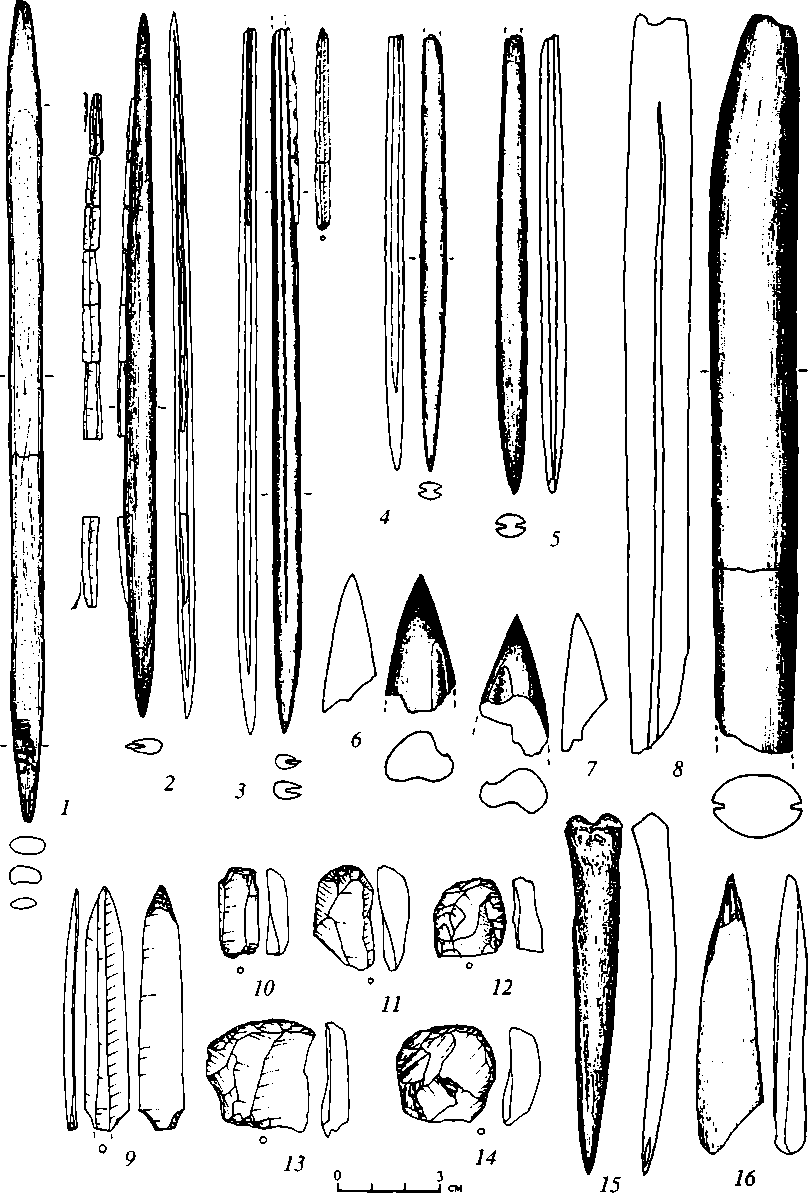

Нижний (IV) культурный слой залегает в самом низу слоя 8 в центральной части раскопа, где мощность этого слоя максимальна, при этом все крупные находки и значительная часть мелких лежат на морене. Низ слоя 8 в этой части раскопа датирован 10060 ± 120 (ГИН-10127 I), 10040 ± 90 (ГИН-10027 II), 9970 ± 50 (ГИН-10026 I), 9940 ± 50 (ГИН-10026 II) лет назад. Образец из нижней части слоя 8 в разрезе 3 в 7 м к северу и выше по склону, соответствующий средней части этого слоя в разрезе 5, датирован 9850 ± 60 (ГИН-8379) и 9760 ± 150 (ГИН-8379а - гуминовая вытяжка из того же образца) лет назад. На остальной площади находки встречены в линзах слоя 9, а там, где он отсутствует, они лежат непосредственно на размытой морене, перекрытые слоем 8. К нижнему культурному слою относятся несколько колов плохой сохранности, вбитых в материк в центральной части раскопа, вероятно, являющиеся остатками рыболовных сооружений. Представлены кости лося, бобра, бурого медведя, зайца, выхухоли и домашней собаки, птиц и рыб, отщепы кремня, кварцита, сланца, нуклеусы от пластин и микропластин. Среди каменных орудий преобладают различные скребки и резцы, найдены скобели, ножи, черешковый “постсвидерский” наконечник стрелы на правильной пластине, лезвие сланцевого топора с пришлифовкой. заготовки и обломки сланцевых рубящих орудий, также с частичной шлифовкой. Из кости и рога сделаны узкие плоские наконечники стрел с пазами, в двух сохранились вкладыши -микропластинки, отжатые с призматических и клиновидных нуклеусов (рис. 6); обломки наконечников рогатин, широкие ножи, шилья, лощила, ретушеры, лезвия топоров и тесел и муфты для их закрепления. Такой инвентарь позволяет уверенно относить этот слой к раннему этапу бутовской культуры. Это пока древнейший из датированных ее памятников. Стоянка,

Рис. 6. Становое 4, раскоп 3, культурный слой ГУ, изделия из кости оставившая нижний культурный слой в раскопе 3, функционировала перед началом озерной трансгрессии, отложившей слой 8. Сохранность изделий из кости и рога, лежавших на морене в западной части раскопа, указывает на то, что они некоторое время находились на суше, прежде чем были затоплены и перекрыты сапропелем.

Раскоп 4 заложен к югу от раскопа 3. В 2002 г. вскрыто 97 м2. Стратиграфия в целом близка стратиграфии раскопа 3, однако здесь представлены только различные водные отложения, соответствующие его средней части. Плотность находок здесь очень низкая, особенно в нижнем слое. Эти факты убедительно говорят о том, что раскопом исследованы шлейфы культурных слоев на периферии памятника. Шурфы, зачистки и буровые скважины дополняют картину.

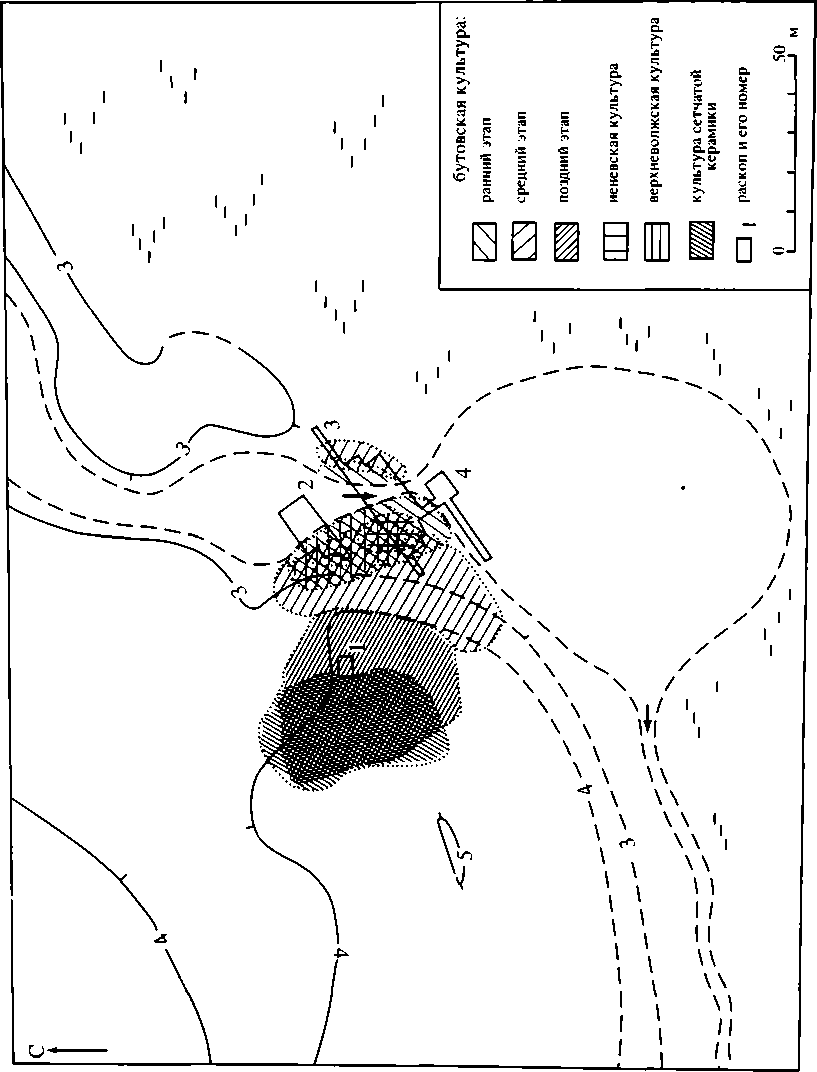

Полученные данные позволяют наметить историю заселения Станового 4 (рис. 7). Древнейшее поселение раннего этапа бутовской культуры возникает в конце позднего дриаса, немного ранее 10 300 лет назад, во время регрессии палеоозера. Оно располагалось на стрелке мыса на правом берегу древней Лахости, на гравийном пляже и несколько выше по склону. На другом берегу речки в это время также велась производственная деятельность, о чем говорят находки в слое 9 на ее левом берегу. Начавшаяся около 10 300 лет назад трансгрессия привела к затоплению этого места. Во время следующей кратковременной регрессии, около 9600 лет назад, когда поверхность отложившегося сапропеля обсохла, на правом берегу Лахости возникает небольшая кратковременная стоянка иеневской культуры. Она была затоплена около 9560 лет назад, в начале следующей трансгрессии. Во время очередной регрессии палеоозера, около 9300-8850 лет назад, на этом мысу существует поселение среднего этапа бутовской культуры. Мощность и насыщенность культурного слоя III в раскопе 3 значительно выше на правом берегу Лахости, хотя небольшое количество находок указывает и на использование площадки на левом берегу. Около 8800 лет назад поселение переместилось севернее. Во второй половине бореального периода стоянка позднего этапа бутовской культуры располагалась на более высокой площадке мыса к западу от раскопов 2 и 3, культурный слой этого времени выявлен в раскопе 1. Слои финального мезолита на данном памятнике не представлены. Стоянка самого начала верхневолжской культуры возникает в северной части низкого мыса на берегу протоки в начальный период следующей трансгрессии, около 7100-7000 лет назад. В это время отложился слой самого начала верхневолжской культуры в раскопе 2. Около 7000 лет назад она была затоплена. На протяжении неолита уровень воды в заливе оставался высоким. Бурное течение в половодье привело к размыву более древних слоев и формированию берегового вала на стрелке мыса на правом берегу протоки. Наличие отдельных находок льяловской культуры во всех трех раскопах говорит об эпизодических посещениях в среднем неолите. Последний раз поселение Становое 4 заселяется в эпоху бронзы, в начале озерной трансгрессии, которую отмечает слой 36 в раскопах 2 и 3. Уровень воды в это время был наиболее высоким за всю историю заселения памятника.

Рис. 7. План-реконструкция заселения Станового

Наибольший интерес представляет нижний культурный слой Станового 4, давший представительный набор орудий бутовской культуры из камня, кости и рога. Из фаунистических остатков встречены кости лесных зверей, среди которых доминируют лось и бобр. Найдены кости водоплавающих птиц и рыб (Жилин, 20026. С. 112-122). Это позволяет говорить, что бутовская культура на данном памятнике предстает в конце позднего дриа-са уже сложившейся мезолитической культурой охотников-рыболовов-со-бирателей лесной зоны Восточной Европы (Жилин, 2004а). Будучи синхронным среднему этапу свидерской культуры (Schild, 1996), нижний слой Станового 4 отличается от ее памятников как по технологии изготовления и типам каменных орудий, так и по хозяйственной ориентации. Вследствие этого, вероятно, сейчас бутовскую культуру не следует генетически связывать со свидерской напрямую. Близость каменного инвентаря нижнего слоя Станового 4 и палеолитических стоянок Верхнего Поволжья типа Золото-ручья 1 говорит о вероятном сложении бутовской культуры на основе местного финального палеолита (Жилин, 20046). Выяснение деталей и механизмов этого процесса - задача дальнейших исследований.

Раскопки Станового 4 позволили проследить поступательное развитие бутовской культуры в пределах одной озерной котловины на протяжении двух тысяч лет с конца позднего дриаса до последней четверти бореального периода. За это время под воздействием природных изменений смещалась основная площадь поселения, которое, по имеющимся данным, посещалось в теплое время года. Значительные перерывы в заселении в первой половине -середине пребореального периода и освоение площадки памятника носителями разных культур говорят об очень низкой плотности и высокой подвижности населения в Волго-Окском междуречье в начале мезолита. С конца пребореального периода плотность бутовского населения возрастает, и котловина Подозерского палеоозера им прочно осваивается. Прослеживается четкая преемственность в типах орудий из камня, кости и рога и технологии их изготовления от ранних к поздним слоям бутовской культуры на данном памятнике. Хозяйство бутовского населения Станового 4 за это время практически не меняется. Вместе с тем появляются новые типы оружия и орудий труда, исчезают некоторые из бытовавших ранее. Развитие этой группы бутовского населения отражает общие тенденции развития бутовской культуры Волго-Окского междуречья. Выяснение специфических черт этой группы представляется одной из интересных задач будущего исследования.

Список литературы Некоторые итоги раскопок многослойного торфяникового поселения Становое-4

- Аверин В.А., Жилин М.Г., 2001. Каменный инвентарь мезолитических слоев поселения Становое 4//Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Нижний Новгород. Вып. 5.

- Алешинская А.С., 2001. Палеогеографические условия обитания древнего человека в мезолите в Волго-Окском междуречье (по палинологическим данным): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М.

- Жилин М.Г., 1998. Адаптация мезолитических культур Верхнего Поволжья к каменному сырью//Тверской археологический сборник. Тверь. Вып. 3.

- Жилин М.Г., 2001. Костяная индустрия мезолита лесной зоны Восточной Европы. М.

- Жилин М.Г., 2002а. Костяная индустрия мезолитической бутовской культуры в Верхнем Поволжье//СА. № 3.

- Жилин М.Г., 2002б. Охота и рыболовство в мезолите Волго-Окского междуречья (по материалам торфяниковых поселений)//Материалы Северного археологического конгресса: Тез. докл. Екатеринбург; Ханты-Мансийск.

- Жилин М.Г., 2002в. Стратиграфия и планиграфия многослойного поселения Становое 4 в Верхнем Поволжье//Тверской археологический сборник. Тверь. Вып. 5

- Жилин М.Г., 2004а. Природная среда и хозяйство мезолитического населения центра и северо-запада лесной зоны Восточной Европы. М.

- Жилин М.Г., 2004б. Мезолит Волго-Окского междуречья: Некоторые итоги изучения за последние годы//Проблемы каменного века Русской равнины. М.

- Зарецкая Н.Е., Успенская О.Н., Жилин М.Г., 2002. Возраст и генетические типы отложений двух разрезов многослойного поселения Становое 4 (Ивановская область)//Тверской археологический сборник. Тверь. Вып. 5.

- Schild R., 1996. Radiochronology of the Early Mesolithic in Poland//Larsson L. (ed.). The Earliest Settlement of Scandinavia and its relationship to neighbouring areas. (Acta Archaeologica Lundensia. 80. № 24.)

- Zhilin M.G., 1998. Technology of the Manufacture of Mesolithic Bone Arrowheads on the Upper Volga//European Journal of Archaeology. Vol. 1. № 2.

- Zhilin M.G., Matiskainen H., 2003. Deep in Russia, deep in the bog: Excavations of Stanovoje 4 and Sahtysh 14, Upper Volga region//Larsson L., Kindgren H., Knutssom K., Leffler D., Akerlund A. (eds). Mesolithic on the Move. Oxbow books. Oxford.