Некоторые механизмы развития дивертикулярной болезни кишечника

Автор: Козлова Ирина Вадимовна, Мялина Юлия Николаевна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 2 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

В работе исследованы стигмы дисплазии соединительной ткани, показатели диффузной эндокринной системы (тучные клетки (мастоциты), энтероциты, иммунопозитивные к субстанции Р (SP) и вазоинтестинальному пептиду (VIP)) у пациентов с дивертикулярной болезнью кишечника.

Дивертикулярная болезнь кишечника, синдром дисплазии соединительной ткани, диффузная эндокринная система

Короткий адрес: https://sciup.org/14916758

IDR: 14916758

Текст научной статьи Некоторые механизмы развития дивертикулярной болезни кишечника

Дивертикулярная болезнь кишечника (ДБК) остается актуальной медицинской проблемой в большинстве стран мира, в том числе в России, в связи с высокой заболеваемостью, смертностью, частотой инвалидизации у трудоспособной части населения [7, 8]. Благодаря демографическим изменениям, происходящим в мире, предполагается дальнейшее увеличение ее распространенности, поэтому ДБК относят к болезням XXI в. [12]. Отсутствие единых представлений о механизмах развития ДБК, наличие опасных для жизни осложнений об^словливает значимость данной патологии [7, 8, 10].

Имеются предположения об изменениях при ДБК соединительнотканного каркаса вследствие генети-чес^их или возрастных особенностей е^о строения [14]. Ретроспективные и малые проспективные исследования распространенности синдрома недифференцированной дисплазии соединительной т^ани (СНДСТ) среди пациентов с дивертикулярной болезнью дали противоречивые результаты [7, 12]. Очевидно, фоновый СНДСТ и ассоциированную с ним патоло^ию необходимо рассматривать ^а^ ^ачественно новый процесс, требующий особых подходов к диагностике, лечению и реабилитации пациентов [5, 13].

Внимание исследователей в последние годы при-вле^ает из^чение нейро^^моральной ре^^ляции при Саратовский научно-медицинский Журнал № 2 (20) 2008, апрель- заболеваниях кишечника [3]. В связи с этим особый интерес представляет из^чение роли дифф^зной эндокринной системы (ДЭС) в возникновении и прогрессировании ДБК. Сведения об участии эпителиоцитов, иммунопозитивныхк субстанции Р и вазоинтестинальному пептиду (ВИП), в развитии ДБК отсутствуют. В то же время изучение маркеров СНДСТ и анализ ре^^ляторных пептидов в ^ишечни^е при ДБК мо^^т стать ранними диа^ностичес^ими призна^ами болезни.

Цель исследования : выявить частоту встречаемости стигм СНДСТ у пациентов ДБК, определить клинико-морфологические особенности кишечника с учетом гистохимического и морфометрического анализа тучных клеток и колоноцитов, иммуннопозитивных к субстанции Р и ВИП.

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 50 больных, разделенные на две группы: в 1-ю группу включены 25 больных ДБК без признаков дивертикулита (женщин - 21 (84%), мужчин - 4 (16%)); во 2-ю группу - 25 пациентов ДБК с дивертикулитом (женщин - 18 (72%), мужчин - 6 (28%). В группу сравнения включены 13 больных с функциональными запорами (женщин - 7 (53,8%), мужчин - 6 (46,2%)). Средний возраст пациентов со- июнь ставил 61,3±1,5 года и 67,7±1,5 года, соответственно в 1-й и 2-й группах, в группе сравнения - 60,3±1,5 года. Диагноз ДБК верифицирован рентгенологическим и колоноскопическим методами.

Критерии включения в исследование: больные ДБК с явлениями дивертикулита и без него. Из исследования ис^лючены пациенты с неопластичес^им процессом различной локализации, воспалительными заболеваниями кишечника, дифференцированной дисплазией соединительной ткани (синдром Элер-са-Данло, синдром Марфана, несовершенный остеосинтез), при отказе от участия в исследовании.

Оценивалась частота встречаемости и выраженности признаков СНДСТ на основе комплексного клинико-инструментального обследования. Диагностика СНДСТ производилась по схеме, предложенной Т. Милковска-Дмитровой и А. Каршевым [5]. К основным признакам СНДСТ относятся плоскостопие, расширение вен, готическое небо, гипермобильность суставов, патология органа зрения, деформации грудной клетки и позвоночника, увеличенная растяжимость и дряблость кожи, длинные тонкие пальцы. Второстепенные признаки: аномалии ушных раковин и зубов, преходящие суставные боли, вывихи и подвывихи суставов и др. Легкая (1-я степень) дисплазия диагностируется при наличии двух главных признаков, средняя (2-я степень) - при наличии трех главных и 2-3-х второстепенных, либо 3-4-х главных и 1-2-х второстепенных, тяжелая (3-я степень) определяется при наличии пяти главных и трех второстепенных признаков.

По сумме кли-нических данных делали заключение о консти-туциональном типе пациента (измерение эпигастрального угла, долихостеномелия и т.д.). О состоянии кожи судили по ее эластичности, повышенной растя-жимости, выраженности сосудистого рисунка, на-личию стрий. Гипермобильность суставов оцени-вали по критериям Бейтона (пассивное сгибание мизинца на 90 градусов в обе стороны, пассивное сгибание 1-го пальца в сторону предплечья при сгибании в лучезапястном суставе, переразгиба-ние обоих локтевых суставов более чем на 10 гра-дусов, перераз^ибание обоих ^оленных с^ставов более чем на 10 градусов, при наклоне вперед и фиксированных коленных суставах плоскости ла-доней пациентов полностью касаются пола). Со-стояние костномышечной системы оценивали по характеру осанки, форме черепа, деформации ребер. Ультразвуковое исследование сердца с допплерографией проводили на аппарате «SONOS 100» по общепринятой методике, регистрировали электро-кардиограмму (ЭКГ) синхронно в 12-ти стандарт-ных отведениях.

Морфоло^ичес^ие исследования биопсийно^о материала из ре^тоси^моидно^о отдела си^мовидной кишки были выполнены в лаборатории экспериментальной патоло^ии Медицинс^о^о радиоло^ичес^о^о на^чно^о центра РАМН при ^онс^льтации завед^юще^о лабораторией доктора медицинских наук, профессора И. М. Кветного.

Морфометрический анализ (подсчет количественной плотности эпителиоцитов) проводили с помощью системы ^омпьютерно^о анализа ми^рос^опичес^их изображений Nikon. Для светооптического исследования биоптаты слизистой оболоч^и си^мовидной кишки фиксировали в 10% забуференном формалине, по Лилли, в течение 24 часов с последующей промывкой в проточной воде в течение суток. После фиксации материал обезвоживали и заливали в парафин. Для обзорного гистологического изучения депарафинированные серийные срезы толщиной 57 мк окрашивали гематоксилин-эозином. Для выявления тучных клеток применяли окраску толуидиновым синим после гидролиза соляной кислотой (реакция «скрытой» метахромазии). Парафиновые срезы толщиной 4-6 мкм помещали на предметные стекла, покрытые пленкой из поли-Ь-лизина (Sigma). Им-м^но^истохимичес^ое исследование проводили с использованием моно^лональных мышиных антител к субстанции Р (SP) (1:100, Novocastra) и вазоактивному интестинальному пептиду (VIP) (1:100, Novocastra). В качестве вторых антител использовали универсальный набор, содержащий биотинилированные анти-мышиные и антикроличьи иммуноглобулины. Визуализацию окрасок проводили с применением комплекса авидина с биотинилированной пероксидазой (ABC-kit), с последующим проявлением пероксидазы хрена диаминобензидином (все реагенты от Novocastra). Для верификации клеток, иммунопо-зитивных к субстанции Р и VIP проводили одноэтапный протокол с трипсинизацией - демаскировкой антигена.

Математическую обработку результатов исследования проводили с помощью статистичес^о^о па^ета программ «EXCEL» и «STATISTICA». Статистическая обработка проводилась с использованием показателей критерия достоверности Стьюдента и Манн-Уитни.

Результаты и обсуждение. Анализ клинической симптомати^и ^ пациентов основных ^р^пп и ^р^ппы сравнения показал, что запоры, метеоризм, примесь слизи в ^але одина^ово часто ре^истрировались при ДБК и функциональных запорах (табл. 1). В то же время основной жалобой, заставляющей пациента ДБК обратиться к врачу, являлся абдоминальный болевой синдром, который достоверно чаще (р<0,05) встречался при ДБК, особенно с явлениями дивертикулита. Клинические признаки поражения кишечника отсутствовали у 9 (36%) пациентов ДБК без дивертикулита. Таким образом, предпринятая нами попытка выделить патогномоничные клинические симптомы при ДБК не увенчалась успехом.

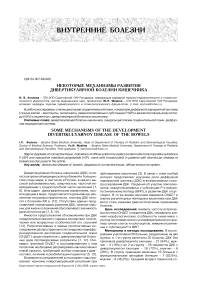

Патология других отделов желудочно-кишечного тракта диагностирована у 86% пациентов ДБК. Преобладала ассоциация ДБК и патоло^ии билиарной системы (72,7%), в группе сравнения подобные ассоциации выявлялись у 53%. Практически у каждого третьего (33%) диагностировали хронический билиарный панкреатит. Язвенная болезнь одинаково часто (12%) встречалась у пациентов ДБК и в группе сравнения. Другие варианты сопутствующей патологии ЖКТ диагностированы в 3% (рис. 1).

Таким образом, наиболее часто отмечена синт-ропия ДБК и патологии билиарной и панкреатической систем. Очевидно, в возникновении билиарной патологии и ДБК могут лежать сходные патогенетические механизмы, в том числе и СНДСТ [15].

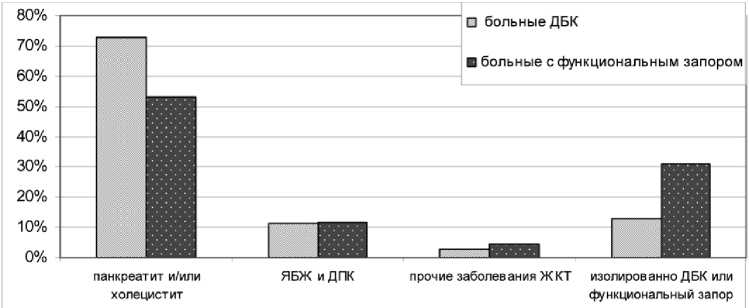

Анализ частоты встречаемости мар^еров СНДСТ показал, что связочно-суставные отклонения обнаружены у 27 (54%) пациентов ДБК, в группе сравнения - у 5 (38,5%) пациентов (р<0,05). Наибо-лее часто при ДБК регистрировались нарушения осанки -кифоз и сколиоз (58%), плоскостопие (54%). Кожные проявления СНДСТ выявлены в 18% случаев. Изменения ^ожных по^ровов встречались в виде тон^ой

(56%), легко ранимой (62%) или гиперэ-ластической кожи (56%), стрий (28%), келоидных послеоперационных рубцов (38%). У двух пациентов (4%) обращало на себя внимание обилие невусов. Число фенотипических признаков СНДСТ достоверно не отличалось при ДБК с явлениями дивертикулита и без него.

Результаты анализа конституционных особенностей показали, что симптомокомплекс костно-мышечных прояв-лений СНДСТ определялся у 22 (44%) пациентов: острый эпигастральный угол выявлен у 37 (74%) больных, долихостеномелия - у 29 (58%) обследованных пациентов, деформация грудной клетки у - 9 (18%), позвоночника - у 28 (56%), черепа -у 5 (10%), «готическое небо» - у 18 (36%). Вышеперечисленные призна^и в целом составляли ^артин^ астениче-ского типа конституции.

У 8% пациентов выявлялись аномалии ушных раковин (неправильное развитие завитков, гиперплазированные, приросшие мочки, «дарвиновский» бугорок и т. д.), у 34% пациентов - заболевания глазного аппарата (миопия, астигматизм, гиперметропия), у 50% - варикозное расширение вен нижних конечностей и грыжи (чаще пупочные, паховые), поражение ^лапанно^о аппарата сердца в виде пролапса митрального клапана выявлено в 56% случаев (рис. 2). Показатели встречаемости СНДСТ при ДБКдосто-верно отличались от соответств^ющих значений в группе сравнения.

Но вызывает сомнение тот факт, что большинство фенотипических маркеров не являются абсолютными для диагностики СНДСТ. Собственный опыт работы с больными с СНДСТ показал, что для оптимизации диагностических критериев СНДСТ необходимо учитывать и возрастные параметры. Известно, что ^ипермобильность с^ставов часто встречается ^ лиц молодого возраста, является значимым критерием диагностики СНДСТ и практически не обнаруживается в старшей возрастной группе, что подтверждено и в нашем исследовании. Очевидно, лишь ограниченное число показателей могут быть вневоз-растными признаками в постановке диагноза СНДСТ.

При анализе репрезентативности фенотипичес^их признаков СНДСТ у пациентов ДБК наиболее диагностически ценными оказались кифоз и кифосколиоз; тонкая, легкоранимая кожа, стрии, невусы; острый эпигастральный угол и долихостеномелия; заболевания глазного аппарата (миопия, астигматизм, гиперметропия); аномалии ушных раковин, пролапс митрального клапана.

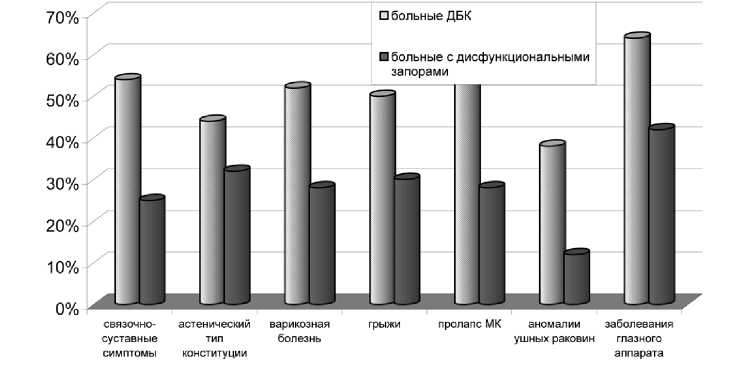

Поданным эндоскопического и рентгенологичес-^о^о исследований диверти^^лы преим^щественно были локализованы в левых отделах обо-дочной кишки, что в основном соответствует опубликованным результатам и характерно для западной популяции [7, 14]. В 64% в патологический процесс была вовлечена сигмовидная кишка, у 47% пациентов дивертикулы располагались в нисходящем отделе ободочной кишки, в 12% - в поперечно-ободочной кишке и лишь в 9% - в восходящей. В основном, дивертикулы были множественными (69%), в 31% - единичными (рис. 3, 4). Диаметр дивертикулов состав--лял в среднем 0,5±0,03 см, максимальный диаметр достигал 1,2 см.

При сопоставлении рез^льтатов ^линичес^о^о и эндоскопического обследований установлено, что ^линичес^ая симптомати^а ^ишечной дисф^н^ции и абдоминальных болей наблюдалась у 35 (70%) боль ных (из них у 10 пациентов эндоскопических признаков дивертикулита не отмечено). Очевидно, не всегда выраженная кишечная дисфункция и абдоминальная боль свидетельств^ет об осложненном течении ДБК. Осложнения в виде кишечных кровотечений выявлены в анамнезе у 4 (8%), перфорации у - 2 (4%) пациентов.

Клинические проявления кишечной дисфункции, эндос^опичес^ие и рент^еноло^ичес^ие призна^и поражения кишечника во многом определялись количественными хара^теристи^ами и стр^^т^рными особенностями эндокринных клеток слизистой оболочки толстой кишки. В ходе иммуногистохимических и морфометрических исследований установлено, что у пациентов с явлениями дивертикулита достоверно увеличена количественная плотность коло-ноцитов, иммунопозитивных к субстанции Р (р<0,05), по сравнению с больными, страдающими функциональными запорами (рис. 5). В клинической картине ДБК с призна^ами диверти^^лита на первый план выступает абдоминальный болевой синдром, вероятнее всего, связанный с нарушением моторной функции и изменением давления в кишке. Известно, что субстанция Р, освобождаясь в спинном мозге при стимуляции С-волокон, активизирует центральные ноцицептивные пути и стимулирует моторику кишечника [9].

Таким образом, гиперплазия колоноцитов, иммунопозитивных к субстанции Р, становится фактором риска ДБК и ее осложнений в виде дивертикулита.

В то же время в группе пациентов с функциональными запорами отмечено уменьшение морфо-метричес^их по^азателей ^олоноцитов си^мовидной кишки, иммунопозитивных к субстанции Р (табл. 2). По-видимому, при ДБК гипоплазия колоноцитов, иммунопозитивных к субстанции Р, ведет к снижению моторной активности кишечника, снижению висцеральной ч^вствительности с нар^шением позывов на дефекацию.

При исследовании количественной плотности колоноцитов, иммунопозитивных к ВИП, выявлено снижение этого показателя у пациентов ДБК (рис. 6).

Таким образом, при ДБК и при функциональных запорах регистрируется гипоплазия колоноцитов, иммунопозитивных к ВИП, связанная, вероятно, с дисбалансом ВИП-ергической иннервации кишечника. Известно, что биологические эффекты ВИП заключаются в снижении тон^са ^лад^их мышц ^ишечной стенки и угнетении перистальтики [9].

Результаты иммуногистохимического исследования показали, что при ДБК, протекающей с явлениями дивертикулита, имеется достоверное повышение количественной плотности тучных клеток, в отличие от пациентов с ДБК без дивертикулита и показателями в группе сравнения (рис. 7). Обращает на себя внимание тот факт, что выраженное воспаление в слизистой оболочке кишечника сопровождалось существенным отклонением количественной плотности мастоцитов. Обнаруженные в ходе исследования изменения ^оличественной плотности т^чных ^лето^ ^ больных с диверти^^литом позволяют объяснить типичные для этой патологии клинические проявления (болевой синдром, эндоскопические и рентгенологические признаки воспаления, выделение слизи с калом). Мастоциты участвуют в развитии воспалительных, иммунных, аллергических реакций, секретируя биологически активные вещества (гистамин, лейкотриены, простагландины, гепарин, фактор активации тромбоцитов, которые повышают проницаемость сосудов). Очевидно, и в развитии ДБК на фоне СНДСТ важную роль тучные клетки играют, являясь ^омпонентом соединительной т^ани и ре^^лир^я ее морфогенез [9].

Результаты исследования компонентов ДЭС позволили выявить значимые различия эндо^ринно^о профиля в зависимости от особенностей течения ДБК. ДБК, протекающая с явлениями дивертикулита, ассоциирована с гиперплазией тучных клеток. Общеизвестно, что недиагностированный или субклинически протекающий дивертикулит опасен микроперфорацией при эндоскопическом исследовании, что ограничивает применение данно^о метода в остром периоде ДБК. Стигмы СНДСТ, морфометрические и гистохимические результаты исследования ректосигмоидного участка кишечника могут быть использованы ^а^ дополнительные ^ритерии диа^ности^и ДБК и прогнозирования варианта ее течения.

Выводы

-

1. У 73% пациентов дивертикулярной болезни кишечника выявлены стигмы синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Наи

-

2. Дивертикулярная болезнь кишечника ассоциирована с изменениями количественной плотности эндокринных клеток: гиперплазией колоноцитов, имму-нопозитивных к субстанции Р, гипоплазией ВИП-пози-тивных колоноцитов. При дивертикулярной болезни ^ишечни^а с явлениями диверти^^лита ре^истрир^ется повышение количественной плотности тучных клеток.

-

3. Определение маркеров синдрома недифференцированной дисплазии соединительной т^ани и морфометрических компонентов диффузной эндокринной системы в слизистой оболоч^е ^ишечни^а имеют важное значение в своевременной диагнос-ти^е и про^нозировании течения диверти^^лярной болезни кишечника.

более чувствительными оказались следующие критерии: кифоз и кифосколиоз; тонкая, легкоранимая кожа; острый эпигастральный угол и долихостено-мелия; заболевания глазного аппарата (миопия, астигматизм, гиперметропия); аномалия ушных раковин, пролапс митрального клапана. Их обнаружение в сочетании с клиническими признаками в виде абдоминальной боли, кишечной дисфункции определяют необходимость а^тивно^о диа^ностичес^о^о поис^а дивертикулярной болезни кишечника.

Таблица 1

Клиничес^ие проявления диверти^^лярной болезни ^ишечни^а

|

Клинический признак |

Частота встречаемости |

||

|

Больные ДБК, N=50 |

Больные с функциональным запором, N=13 |

||

|

1 группа (n=25) |

2 группа (n=25) |

||

|

Схваткообразные боли |

10 / 20* |

20 / 80* |

- |

|

Запоры |

11 / 44 |

19 / 75 |

13 / 100 |

|

Диарея |

4 / 16 |

4 / 16 |

- |

|

Неустойчивый стул |

4 / 16 |

1 / 4 |

- |

|

Метеоризм |

3 /1 2 |

5 / 20 |

2 / 15,4 |

|

Слизь в кале |

2 / 8 |

9 / 36 |

5 / 38,4 |

Примечание:

- значения представлены в виде дроби, в числителе которой - абсолютное число пациентов, в знаменателе - %;

- * обозначены достоверные различия

Таблица 2

Количественная хара^теристи^а ^олоноцитов, имм^нопозитивных ^ с^бстанции Р и ВИП, т^чным ^лет^ам, ^ больных диверти^^лярной болезнью ^ишечни^а

|

Группы исследованных |

D1-клетки (ВИП) на 1 кв. мм. |

ЕС 2 -клетки (вещество Р) на 1 кв. мм |

Тучные клетки на 1 кв.мм |

|

Группа больных ДБК без дивертикулита |

2,3 ± 0,3 p 1 <0,05 |

16,0 ± 1,2 p 1 <0,05 |

3,2 ± 0,5 p 1 <0,05 |

|

Группа больных ДБК с дивертикулитом |

1,8 ± 0,3 p 1 >0,05 |

15,2 ± 1,3 p 1 <0,05 p 2 >0,05 |

11,5 ± 1,0 p 1,2 <0,05 |

|

Больные с функциональным запором |

4,1 ± 0,5 |

10,3 ± 1,2 |

5,3 ± 0,6 |

Примечание:

- расчеты приведены на 1 кв. мм слизистой оболочки сигмовидной кишки

- р 1 - различия показателей со значениями в группе пациентов с СРК;

- р2- различия показателей со значениями в группе пациентов ДБК с дивертикулитом

Рис. 1. Клиничес^ие ассоциации при диверти^^лярной болезни ^ишечни^а.

Рис. 2. Сти^мы синдрома недифференцированной дисплазии соединительной т^ани при диверти^^лярной болезни ^ишечни^а.

Рис. 3. Больной А.А. Со^олов, 57 лет.

Ирри^о^рафия. Диверти^^лярная болезнь ^ишечни^а. Множественные диверти^^лы толстой ^иш^и. Через 48 часов после выполнения исследования в диверти^^лах определяется ^онтрастное вещество.

Список литературы Некоторые механизмы развития дивертикулярной болезни кишечника

- Беленький, А.Г. Гипермобильный синдром -системное невоспалительное заболевание соединительной ткани/А.Г. Беленький//Consilium-medicum. -2006. -№ 8. -С. 45-48.

- Взаимосвязь гастроэзофагеального рефлюкса и признаков дисплазии соединительной ткани у детей и подростков: Пособие для врачей/Под ред. С.Ф. Гнусаева, Ю.С. Апенченко, И.И. Иванова, Д.Н. Розова. -М., 2004 -36 с.

- Городкова, Е. Н. Некоторые метаболические показатели при синдроме раздраженного кишечника, ассоциированного с дисплазией соединительной ткани у детей и обоснование метода его комплексной терапии: Автореф. дис... канд. мед. наук/Е.Н. Короткова; ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава». -Саратов, 2007. -4-18 с.

- Земцовский, Э.В. Соединительнотканные дисплазии сердца/Э.В. Земцовский. -СПб.: ТОО "Политекст -Норд -Вест", 2000. -115 с.

- Кадурина, Т.И. Наследственные коллагенопатии (клиника, диагностика, лечение и диспансеризация)/Т.И. Кадурина. -СПб.: "Невский диалект", 2000. -271 с., ил.

- Лукьянчиков, В.С. АПУД-теория в клиническом аспекте/В.С. Лукьянчиков//Русский медицинский журнал. -2005. -№ 26. -С. 108-111.

- Осипенко, М. Ф. Клинико-патогенетическая характеристика аномалий ободочной кишки у взрослых: Дис.... докт. мед. наук/М.Ф. Осипенко; -ГОУ ВПО «НГМУ Росздрава». -Новосибирск, 2001 -С. 37-43, 64-70, 172-191.

- Пасечников, В.Д. Дивертикулы желудочно-кишечного тракта./В.Д. Пасечников, С.З. Чуков//Consilium-medicum. -2005. -№ 2. -С. 16-20.

- Райхлин, Н.Т. АПУД-система (диффузная эндокринная система): oсновные представления, эндокринноклеточные опухоли (апудомы), иммуногистохимическая диагностика/Н.Т. Райхлин//Руководство по иммуногистохимической диагностике опухолей человека: Руководство для врачей./Под ред. С.В. Петрова, Н.Т. Райхлин. -Казань, 2000. -Гл. 2. -С. 222-237.

- Секачева, М.И. Дивертикулярная болезнь толстой кишки/М.И. Секачева//Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения: Руководство для практикующих врачей/Под ред. В.Т. Ивашкина. -М.: Литтерра, 2003. -Гл. 36. -С. 532-536.

- Спицына, Е.М. Полиморфизм клинических проявлений синдрома дисплазии соединительной ткани у лиц трудоспособного возраста/Е.М. Спицына, В.В. Титоренко, Т.В. Токарева//Медицинский вестник северного Кавказа. -2006. -№ 1. -С. 28-29.

- Дивертикуляционная болезнь толстой кишки: Монография/Под ред. В. М. Тимербулатова, В. Г. Сахаутдинова, Д. И. Мехдиева. -М.: Успех, Триада-Х, 2001. -192 с.

- Форстер, О. В. Клинико-диагностическое значение синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани у больных ишемической болезнью сердца с фибрилляцией предсердия: Автореф. дис. … канд. мед. наук/О.В Форстер; ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава». -Саратов, 2005. -С. 2-16.

- Шептулин, А.А. Дивертикулярная болезнь толстой кишки: клинические формы, диагностика, лечение/А.А. Шептулин//Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. -2006. -№ 5. -С. 68-74.

- Шиляев, Р. Р. Дисплазия соединительной ткани и ее связь с патологией внутренних органов у детей и взрослых/Р.Р. Шиляев, С.Н. Шальнова//Вопросы современной педиатрии -2003. -№ 5. -С. 61-67.

- Andrews, C.N. Diverticular Disease of the Colon: Review and Update/C.N. Andrews, E.A.Shaffer//Geriatrics and aging. -2002. -5 (10): 11-6.

- Delvaux, M. Diverticular disease of the colon in Europe: epidemiology, impact on citizen health and prevention/M. Delvaux//Aliment Pharmacol Ther. -2003; 18 (Suppl. 3): 71-4.

- Ligier, S. Neuroendocrine host factors and inflammatory disease susceptibility/S. Ligier, E. Sternberg//Env. Health Persp.-1999.-Vol.107. -Suppl.5.-P.129-132.

- Schimke, R. Множественные нарушения функции эндокринной системы/R. Schimke//Внутренние болезни: Руководство для врачей/Ред. Е. Браунвальд и др. -М., 1997.-Гл. 2, § 9. -С. 339-347.

- Simmang CL, Shires GT. Diverticular disease of the colon. In: Feldman M., Friedman L.S., Sleisinger M.H., editors. Sleisinger & Fordtran's gastrointestinal and liver disease. 7th ed. Philadephia: Saunders, 2002; p. 2100-2.