Некоторые микробиологические особенности почвенного покрова города Новокуйбышевска в осенний период

Автор: Овчинникова Т.А., Прохорова Н.В., Панкратов Т.А.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2 т.19, 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты микробиологических исследований почвенных образцов, отобранных на территории города Новокуйбышевска. Выявлены 3 доминирующих рода микроорганизмов: Rhodococcus, Bacillus и Aсtinomycetes. Отмечено четкое снижение доли Aсtinomycetes от центра к периферии города по всем исследованным направлениям 6-км зоны города.

Микробокомплекс, доминирующие роды, урбаноземы

Короткий адрес: https://sciup.org/148314817

IDR: 148314817 | УДК: 631.46

Текст научной статьи Некоторые микробиологические особенности почвенного покрова города Новокуйбышевска в осенний период

В системе многоуровневого мониторинга почв, включающей долговременные и краткосрочные наблюдения, показатели состояния почвенной микрофлоры относятся к наиболее чувствительным. Именно они определяют, так называемую, раннюю диагностику почв. Для этой цели используются такие показатели как общая численность микроорганизмов, видовой состав, биомасса, интенсивность дыхания почв (Бабьева, Зенова, 1989). Определение этих параметров позволяет обнаружить тенденции и скорость происходящих в почве изменений. Однако микробиологические показатели сильно варьируют, и поэтому для более надежной диагностики почв по состоянию микрофлоры необходим предварительный отбор показателей из разряда ее количественных и качественных харак- теристик, которые обладают большей стабильностью в условиях конкретных экосистем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

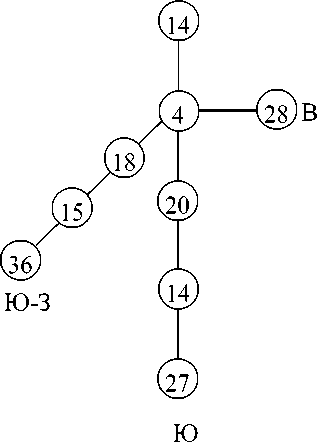

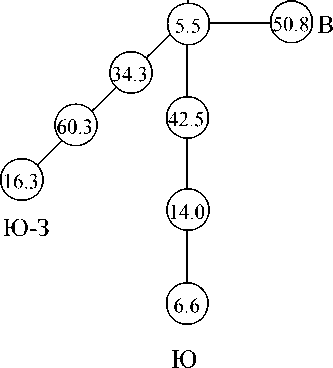

Наши исследования осуществлялись на территории г. Новокуйбышевска, в зоне, ограниченной радиусом 6 км от центра города. На данной территории были отобраны 10 почвенных образцов в 4 радиальных направлениях: на север, юг, восток и юго-запад. Схематичное расположение точек отбора представлено на рис. 1.

Отбор проб, согласно правилам микробиологического анализа почв, находящихся под прямым аэротехногенным воздействием, проводили путем отбора пластов почвы площадью 10 х 10 см и глубиной 5-10 см с 5-10 участков на исследуемой территории (рис. 1). Сухая почва просеивается через сито с диаметром отверстий 2 мм. В качестве питательной среды для посева почвенной суспензии использовался универсальный питательный агар (Добровольская и др., 1989).

Анализ микробиологических посевов из исследуемых почвенных образцов проводился для оценки общей численности микроорганизмов, выявления качественного состава микрофлоры и выявления связи этих показателей с техногенным загрязнением почв района исследований нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Инкубирование посевов проводили при 28ºС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всего было выявлено 11 морфотипов колоний микроорганизмов. Для наиболее многочисленных из них была проведена таксономическая идентификация. Анализ каждого визуально выделяемого типа колонии проводили путем тестирования нескольких однотипных колоний. Каждый из исследуемых морфотипов колоний был пересеян на ту же питательную среду на скошенном агаре. Полученные изоляты исследовались в динамике на 3, 5 и 7 дни их инкубации. Для этого проводилось микроскопирование, окрашивание по Граму и наблюдение за изменением формы и размеров вегетативных клеток бактерий и динамики образования спор и других форм возрастной модификации клеток бактерий. На основе совокупной картины микроскопии изолятов колоний и их макроскопической картины осуществили частичную крупноранговую идентификацию микроорганизмов (Определитель бактерий…, 1997).

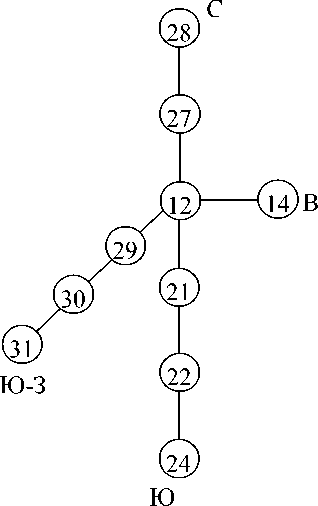

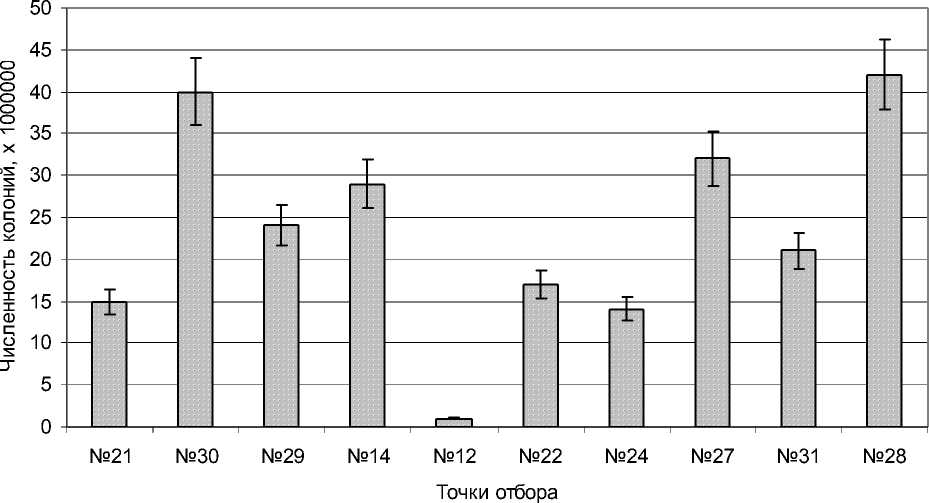

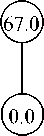

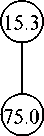

Отбор проб для микробиологических исследований проводился в середине сентября 2005 г. Отбору почвенных образцов предшествовала 2-х месячная засуха. По нашим данным, общая численность микроорганизмов в разных точках оказалась достаточно низкой и колебалась на бактериальной питательной среде от 4 х 106 до 58 х 106 КОЕ на 1 г почвы, а на среде Чапека – от 1 х 106 КОЕ до 42 х 106 КОЕ на 1 г почвы (рис. 2, 3).

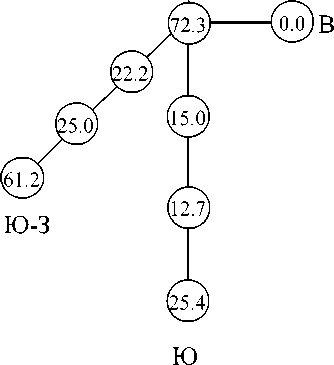

На схеме (рис. 4) представлены данные по общей численности микрорга-низмов, обнаруженных при исследовании почвенных образцов из 10 экологически контрастных точек г. Новокуйбышевска, расположенных по 4-м направлениям. Довольно хорошо прослеживается увеличение общей численности от центра города к периферии на север, юг, юго-запад. На основании данных общей численности можно выделить центральную зону, радиусом до 3 км, где характерна низкая численность микроорганизмов – от 4х106 до 28х106 КОЕ на 1 г поч- вы, и вторую зону с большими показателями численности – от 27х106 до 56х106 на 1 г почвы.

Рис. 1. Схема расположения точек отбора образцов почвы для микробиологического анализа, в кружках – номера точек отбора образцов

Показатели общей численности микроорганизмов чаще всего используются для характеристики биологической активности почв, но ряд авторов отмечает нестабильность этого показателя, определенную противоречивость получаемых данных (Воробейчик и др., 1991). Так, при исследовании почвенной микрофлоры в модельных экспериментах с одноразовым внесением загрязняющих веществ отмечается увеличение общей численности микроорганизмов или численности отдельных физиологических групп (Воробейчик и др., 1991; Медведева, Яковлев, 2004; Усачова и др., 2004; Колесников, 2005). Исследование почв городских территорий, находящихся в условиях постоянного комплексного антропогенного загрязнения, также обнаруживает разноречивые данные (Полянская и др., 2001; Артамонова, Сысо, 2005).

Анализ литературы показал, что более надежными индикаторами изменения состояния почвенной микрофлоры являются показатели, полученные на основе анализа качественного состава микрофлоры (Марфенина, 1994; Медведева, Яковлев, 2004). Почвенный микробокомплекс - достаточно устойчивая адаптивная живая система. Упругая устойчивость микробных сообществ к аэротехниче-скому загрязнению проявляется в смещении фокуса функционирования в сторону адаптивных по отношению к загрязнителям форм (Медведева, Яковлев, 2004). Адаптация микробокомплекса урбаноземов диагностируется в основном на уровне крупноранговых таксонов, реже - на уровне видового состава (грибы, водоросли), а в случае исследования бактериальной флоры идентификация ве- дется до рода и более крупных таксонов (Добровольская и др., 1989; Колесников, 2005).

Рис. 2. Общая численность колоний микроорганизмов на среде Чапека

Рис. 3. Общая численность колоний микроорганизмов на бактериальной среде

С 56

Рис. 4. Показатели общей численности почвенных микроорганизмов на исследуемой территории г. Новокуйбышевска, в кружках - n х 106 КОЕ на 1 г почвы

Наши исследования показали, что большая часть выявленных колоний микроорганизмов относится к группе грамположительных бактерий и варьирует в разных точках отбора от 62 до 100%. Эта группа микроорганизмов более устойчива к засухе, хорошо переносит неблагоприятные условия за счет образования спор, способных долго сохранятся в почве. Обнаруженные нами грамотри-цательные бактерии также отличает относительно высокая устойчивость к неблагоприятным условиям. Грамотрицательные миксобактерии являются обычными обитателями почв степей и полупустынь. Столь высокий крен в сторону грамположительных бактерий в исследуемых почвах связан, видимо, с продолжительным периодом засухи, предшествующему сентябрьскому отбору почв.

Анализ соотношения численности бактерий и грибов в исследуемых почвах проводили по соотношению колоний выявленных групп микроорганизмов в посевах на бактериальной питательной среде и на среде Чапека, преимущественно поддерживающий развитие грибов. Грибные колонии на обеих средах достоверно не учитывались, но и там, и там обнаруживались единичные колонии грибов одного рода – Penicillium. Из почв точек отбора № 12, 28, 31 грибные колонии не высевались даже на агар Чапека. Снижение грибного представительства в почвенной микрофлоре урбаноземов отмечается рядом авторов (Марфенина, 1994; 2005).

Согласно литературным данным качественные показатели почвенной микрофлоры, в частности, показатели разнообразия бактериальной микрофлоры почв, оцениваемой по числу морфотипов колоний, надежней характеризуют состояние биологической активности почв в условиях загрязнения. Для почв с бо- лее высоким уровнем загрязнения отмечается большее разнообразие микроорганизмов (Медведева, Яковлев, 2004; Колесников, 2005; Марфенина, 2005).

Полученные нами данные по разнообразию бактериальной флоры обнаруживает отсутствие связи между показателем общим численности микроорганизмов и показателями бактериального разнообразия..

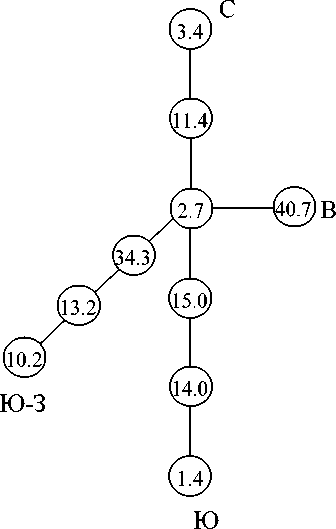

Рис. 5. Представительство микроорганизмов в почвах г. Новокуйбышевска, %: А - рода Rhodococcus, Б – Bacillus, В – Streptomyces.

Более 50% колоний на агаре из каждого исследуемого почвенного образца являются представителями 3-х групп грамположительных микроорганизмов. Это представители родов Rhodococcus (от 0 до 75,4%), Bacillus (от 5,5 до 75%), Aсtinomycetes (от 2,7 до 40,7%). Схемы их долевого участия в почвах всех рассматриваемых точек отбора представлены на рис. 5 А, Б, В.

Долевое участие колоний (%) рода Rhodococcus, Bacillus и Aсtinomycetes в исследуемых почвенных образцах характеризуется прямой или обратной корреляционной связью с показателями общей численностью микроорганизмов.

Представители родов Rhodococcus и Bacillus относятся к разряду наиболее обильных и динамичных, именно они определяют уровень показателя общей численности микроорганизмов (табл. 2). Доля колоний рода Rhodococcus падает от периферии к центру исследуемой территории в северном, южном и югозападном направлении. Максимальное значение долевого участия Rhodococcus приходится на самые периферийные участки и составляет соответственно в северном направлении 67,0%, в южном - 75,4%, в юго-западном – 61,2%. В городской черте этот показатель колебался от 0 до 25,0% (рис. 5). Для представителей родов Bacillus и Aсtinomycetes характерно обратное по отношению к общей численности микроорганизмов распределение и удаленности от центра города распределение. Минимальная величина доли колоний этих родов отмечается в посевах, произведенных из периферических точек (№ 28, 24, 31) (рис. 5 А, Б).

При сопоставлении показателя общей численности микроорганизмов и представительства Aсtinomycetes в исследуемых точках территории города была обнаружена более строгая почти линейная связь (рис. 5). В центральной части территории города с радиусом до 3 км долевое участие Aсtinomycetes оказывается достаточно высоким и колеблется в пределах от 11,4 до 40,7%, в то время как на расстоянии до 6 км этот показатель падает по всем рассматриваемым направлениям (рис. 5 В).

Ряд авторов, характеризуя загрязнение почв, также отмечают увеличение доли актиномицетов в системе почвенного микробокомплекса под влиянием техногенного загрязнения (Артамонова, Сысо, 2005; Колесников, 2005). Среди Streptomyces, выделенных нами на бактериальной среде, основная масса колоний имела хорошо выраженную пигментацию. Часть из этих колоний выделяла пигмент в агар. Внутриклеточная пигментация (окраска колоний) и внеклеточная пигментация (окраска агара) варьировала в широкой цветовой гамме: от коричнево-зеленых до синих.

Одной из функций микробиальных пигментов является антибиотическая функция, позволяющая им защищаться и эффективно бороться за субстрат (Звягинцев, 1978, 2001; Егоров, 1994). Известно, что наиболее эффективными продуцентами антибиотиков в почве являются представители Aсtinomycetes и рода Bacillus (Егоров, 1994; Звенигородский и др., 2004). Вероятно, что в условиях города в урбаноземах максимальное преимущество получают микроорганизмы, обладающие высокой биохимической агрессивностью. Исследуемые почвенные образцы характеризуются высокой гумусностью (более 7%) и высоким значением pH (от 7,0 до 8,5), что создает преимущества для развития бактериальной микрофлоры, среди которой в черте г. Новокуйбышевска преобладают Aсtino-mycetes и Bacillus.

В картину описанных выше закономерностей изменения исследуемых показателей не укладывается одна точка (№ 12) - газон на пл. Ленина с существенно трансформированной и переуплотненной почвой.

Соотношение индикаторных родов бактерий в этой точке сходны с таковыми, полученными для периферийной зоны города. Одновременно можно отметить, что для данного почвенного образца выявлена высокая аммонифицирующая активность почв).

Возможно, что причиной этого являются особые микроклиматические условия среды, защищенность древесной растительностью, снижающие уровень антропогенного воздействия на почвы. Возможно также, что анализ переуплотненных почв по показателям микробиологической активности, проведенный на насыпных разрыхленных образцах, ведет к некоторому сдвигу состояния образца, отражением чего является активация микрофлоры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате микробиологических исследований 10 почвенных образцов, отобранных на территории г. Новокуйбышевска в радиусе 6 км от центра по четырем направлениям (север, юг, юго-запад и восток), нами были обнаружены следующие закономерности.

Общая численность микроорганизмов обнаруживает некоторую тенденцию к увеличению от центра города к его периферии, что не характерно для их биоразнообразия.

Наиболее многочисленными оказались микроорганизмы, принадлежащие группе грамположительных бактерий (Rhodococcus, Bacillus и Aсtinomycetes). Их количество превышает 50% от общего числа колоний в посевах.

Наиболее информативными и стабильными в отношении диагностики почв были показатели обилия (%). В частности, отмечено четкое снижение доли Aсtinomycetes от центра к периферии города по всем основным исследованным направлениям его 6-км зоны.

С учетом того, что представители всех доминирующих групп бактерий являются устойчивыми к комплексу неблагоприятных условий среды, полученные нами результаты вполне закономерны. Представители рода Bacillus и Aсtinomy-cetes известны как продуценты антибиотиков, что дает им преимущество в борьбе за органический субстрат и позволяет доминировать. Представители родов Rhodococcus и Aсtinomycetes обладают способностью использовать в качестве субстрата разнообразные органические соединения, в том числе алифатические углеводороды и ароматические соединения разнообразной структуры, широко представленные в почвах г. Новокуйбышевска.

Список литературы Некоторые микробиологические особенности почвенного покрова города Новокуйбышевска в осенний период

- Артамонова В.С., Сысо А.И. Городская среда обитания микроорганизмов//Экология и биология почв. Матер. междунар. науч. конф. Ростов-на-Дону, 2005. С. 33-36.

- Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв. М.: Наука, 1989. 289 с.

- Воробейчик Е.Л., Садиков О.Ф., Фарафонтов М.Г. Экологическое нормирование техногенных загрязнений наземных экосистем. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1991. 277 с.

- Добровольская Т.Г., Скворцова И.Н., Лысак Л.М. Методы выделения и идентификации почвенных бактерий. Учебное пособие. М.: МГУ, 1989. 72 с.

- Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. М.: МГУ, 1994. 512 с.