Некоторые особенности биологии и экологии хозяйственно значимых чешуекрылых (Lepidoptera metaheterocera) Южного Прибайкалья

Автор: Белова Нина Александровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: фауна

Статья в выпуске: 3-3 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Исследования проведены в Байкальском заповеднике в 1981-2007 гг. Вычислен гидротермический коэффициент Селяниноваза за вегетационный период. Приведены сведения о вспышках массового размножения чешуекрылых (Lepidoptera Metaheterocera ) в зависимости от метеоусловий.

Заповедник, чешуекрылые, гидротермический коэффициент

Короткий адрес: https://sciup.org/148201910

IDR: 148201910 | УДК: 595.78.19

Текст научной статьи Некоторые особенности биологии и экологии хозяйственно значимых чешуекрылых (Lepidoptera metaheterocera) Южного Прибайкалья

Небольшое число видов высших разноусых чешуекрылых (ВРЧ) способны к резким подъёмам численности и представляют потенциальную угрозу для лесных насаждений, поэтому даже фрагментарные данные по их биологии и экологии в заповеднике представляют большой интерес.

Цель исследований: мониторинг массовых, потенциально опасных видов дендрофидъ-льных ВРЧ, составление сводки об их экологии.

Материал и методы. Исследования проводятся с 1981 г. во время маршрутов по территории Байкальского заповедника, а также путем отлова бабочек на свет. В связи с привязкой све-толовушки к стационарным источникам электрического тока в наибольшей степени выявлялись виды чешуекрылых, населяющие биотопы нижней части лесного пояса северного склона хребта Хамар-Дабан, где преобладают березовые и тополевые леса со злаково-разнотравными лугами. Для выяснения взаимосвязи между динамикой популяций отдельных видов и погодой вычислен гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) за период лета ночных чешуекрылых с мая по сентябрь: ГТК = Рх10/Σt; где : Р – сумма осадков и ∑ t – сумма среднесуточных температур в этот период.

Результаты и обсуждение. Перечень лесохозяйственно значимых видов с указанием кормовой приуроченности, встречаемости и сроков лёта приведен в таблице 1.Сведения о трофических связях и биотопах взяты из литературных источников [4-6] и дополнены нашими наблюдениями.

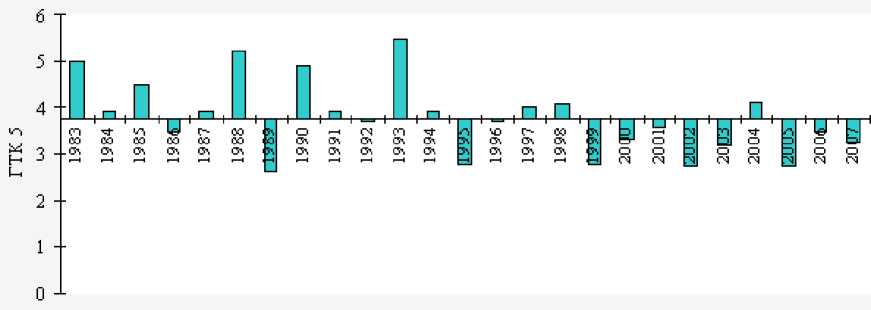

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что большая часть этих чешуекрылых (за исключением сибирского коконопряда), относится к экологической группировке обитателей пойменных лесов. Это потребители ивы, тополя и березы. Основная часть видов летают с конца июня до августа. Один вид совковидка Polyploca flavicornis – ранне-весенний. У пяденицы Lomaspilis marginata лет растянут с мая до конца второй декады августа. Ранее опубликованы сведения о численности массовых, потенциально опасных видах ВРЧ Байкальского заповедника за 1981-1995 гг. [1]. Характер изменения численности в 1996-2007 гг. представлен в табл. 2. Величина ГТК 5 за 1996-2007 гг. показана на рис. 1. Как видно из рис. 1 ГТК Селянинова имеет широкую амплитуду колебаний от 2,6 до 5,5.

А.С. Исаевым и Ю.П. Кондаковым [3] выделены три основных типа динамики численности лесных насекомых: стабильный, продромальный и эруптивный. Ниже приводятся анализ вспышек размножения в привязкой к метеоусловиям. С 1983 года наблюдалось нарастание численности ивовой волнянки. Это был «влажный год». Резкое повышение плотности популяции ивовой волнянки возникло в конце июня-июле 1984 г. Лет ивовой волнянки проходил в 1984 г. с 25 июня по 4 августа. В отдельные дни наблюдалось массовое скопление бабочек у источников света. Экспресивному состоянию популяции ивовой волнянки предшествовал переувлажненный год, а в год кульминации вспышки (1984) все показатели влажности значительно ниже средних многолетних. В июле 1983 г. количество выпавших осадков более, чем в два раза превысило среднюю многолетнюю норму, а в августе, наоборот, выпало осадков значительно меньше нормы. Возможно, ливневые дожди июля способствовали гибели естественных врагов ивовой волнянки, это в комплексе с довольно сухими погодными условиями августа послужило благоприятными факторами для выживания отродившихся гусениц ивовой волнянки и развития вспышки массового размножения. К 1989 г. вспышка массового размножения ивовой волнянки затухла. С тех пор популяция ивовой волнянки находится в депрессивном состоянии, у светоловушки появляются лишь единичные особи, причем, не каждый год.

Таблица 1. Некоторые элементы биологии и экологии лесохозяйственно значимых видов дендрофильных чешуекрылых заповедника

|

Видовое название |

Кормовые растения |

Типы биотопов |

Встре-чае-мость, % |

Сроки лета |

|

Dendrolimus superans sibiricus Tschetw. |

кедр, пихта, ель |

хвойные леса |

58 |

25.06 – 16.08 |

|

Leucoma salicis L. |

ива, тополь, осина |

пойменные леса |

58 |

25.06 – 14.08 |

|

Lymantria dispar L. |

ива, пихта, береза, черемуха, плодовые |

пойменные леса |

77 |

2.08 – 1.09 |

|

Polyploca flavicornis L. |

Береза, тополь |

пойменные леса |

81 |

20.04 – 27.05 |

|

Anaplectoides prasina Den. et Schiff. |

тополь, смородина, малина, черника, первоцвет |

пойменные леса |

87 |

27.06 – 24.08 |

|

Enargia paleacea Esp. |

береза, тополь, ольха |

пойменные леса |

100 |

19.07 – 13.09 |

|

Brachylomia viminalis F. |

ива |

ивняки |

100 |

18.07 – 6.09 |

|

Lomaspilis marginata L. |

тополь, ива, береза |

пойменные леса |

100 |

24.05 – 19.08 |

Таблица 2. Характер изменения численности некоторых высших разноусых чешуекрылых в пос. Танхой 1996-2007 гг.

|

Показатели |

Годы наблюдений |

|||||||||

|

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2002 |

2003 |

2005 |

2006 |

2007 |

|

|

суммарное количество особей в сборах, шт. |

792 |

599 |

835 |

724 |

3664 |

623+ L.dis par |

564 |

848 |

1293 |

675 |

|

в том числе: Dendrolimus superans sibiricus |

0 |

0 |

9 |

3 |

4 |

4 |

0 |

0 |

1 |

1 |

|

Lomaspilis marginata |

14 |

20 |

40 |

8 |

4 |

8 |

5 |

46 |

89 |

101 |

|

Leucoma salicis |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

9 |

|

Lymantria dispar |

2 |

0 |

5 |

71 |

3169 |

масса |

85 |

58 |

13 |

7 |

|

Anaplectoides prasina |

6 |

51 |

26 |

7 |

0 |

0 |

3 |

8 |

54 |

7 |

|

Brachyilomia viminalis F. |

12 |

16 |

12 |

8 |

0 |

8 |

11 |

4 |

2 |

4 |

|

Enargia paleacea |

0 |

0 |

1 |

10 |

47 |

4 |

2 |

0 |

0 |

10 |

|

Polyploca flavicornis |

62 |

2 |

4 |

3 |

3 |

0 |

5 |

9 |

18 |

7 |

Годы наблюдений

Рис. 1. ГТК Селянинова в 1983-2007 гг. (по данным метеостанции Танхой

Массовое появление бабочек непарного шелкопряда неоднократно наблюдалось у источников света в окрестностях заповедника, на железнодорожных платформах. Большинство особей было представлено половозрелыми самками. Подобные явления отмечены 4.08.81 г. и 21.08.82 г. Бабочки откладывали яйца на стенки домов, столбы и в щели сараев. Самый массовый прилет непарного шелкопряда наблюдался 4.08.99 г. Утром столбы с источниками света, окна некоторых близлежащих домов, словно чешуей, сплошь были покрыты самками непарного шелкопряда. Такие явления можно объяснить способностью бабочек непарного шелкопряда к формированию миграционных очагов, возникающих вследствие переноса бабочек циклоном [2]. 15.08.91 г. наблюдалось массовое появление бабочек непарного шелкопряда в верховьях р. Выдриной и р. Осиновки.

Вспышка численности непарного шелкопряда на побережье Байкала наблюдалась в 1999-2003 гг. В 2000 г. гусеницы встречались в обилии в поселке и его окрестностях (более 700 гусениц на дереве), особенно на плодовых деревьях. В насаждениях, находящихся в километре от поселка гусеницы непарного шелкопряда встречались в единичном количестве. Теплая сухая погода июня этого года благоприятствовала развитию гусениц. Лет бабочек продолжался с 21 июля по начало сентября. В 2001-2003 гг. численность имаго и гусениц непарного шелкопряда уменьшалась. Появились естественные враги – перепончатокрылые, мухи тахины. Большой процент гусениц и куколок заражены паразитами. Все эти годы кроме 2001 г. ГТК5 был ниже среднего, особенно в 1999 и 2002 гг. Это указывает на прямую зависимость успешного развития гусениц и плодовитости непарного шелкопряда от количества тепла.

Сибирский коконопряд имеет в условиях Байкальского заповедника двухгодовую генерацию. Лёт сибирского шелкопряда наблюдается каждый год с преимуществом в четные годы. В 1998-2000 гг. наблюдался подъем его численности. В 1998 г. лёт сибирского коконопряда наблюдался с 28 июня по 27 июля. Поскольку светоловушка установлена в березовых и тополевых биотопах, вспышки его численности проявляются у ловушки слабо. Всего у ловушки зафиксировано 9 особей, из них 8 самцов. Это несколько более высокий показатель по сравнению с предыдущими годами. В то же время в темно хвойных древостоях зимой 1998-1999 гг.

работники заповедника наблюдали на снегу в верховьях р. Мишихи опавшие коконы сибирского шелкопряда. В июле 1999 г. по рекам Мишихе, Выдриной и Переемной наблюдали гусениц сибирского шелкопряда старших возрастов. 18 ноября того же года на водоразделе рек Переемной и Безголовкив при ветре с крон хвойных деревьев на снег падали гусеницы сибирского шелкопряда, которые почему-то не ушли на зимовку в подстилку. На маршруте в 3 км насчитали 27 гусениц. Большинство из них (23) II класса возраста, 3 – III класса возраста, 1 – IV класса возраста. Эти необычные явления говорят о повышении численности сибирского коконопряда в эти годы. Вспышке предшествовала теплая погода в вегетационный период 1994, 1995 гг. ГТК5 был ниже среднего уровня, особенно в 1995 г. Значительного объедания деревьев не отмечено. В настоящее время численность гусениц сибирского коконопряда в древостоях заповедника соответствует слабой степени заселенности. Анализ температурных условий во время лёта сибирского шелкопряда подтверждает выводы о теплолюбивости этого вида и необходимости нескольких засушливых периодов для развития вспышки массового размножения [3]. Кроме довольно высокой среднесуточной температуры (12,1 -18 ° С) для успешного лёта сибирского шелкопряда необходимы теплые ночи (при минимальной ночной температуре не ниже 12,1 ° С), которые в период появления имаго сибирского шелкопряда на побережье оз. Байкал наблюдаются нечасто.

В 1988-1989 гг. наблюдалась вспышка массового размножения совки Anaplectoides prasina . Вспышке предшествовали два «нормальных» по погоде года. Однако в 1988 г. во время лёта в июне (более чем в два раза) и в июле была превышена средняя многолетняя сумма осадков. В следующем году наблюдалось резкое, еще более значительное, отклонение всех климатических показателей, но уже ниже нормы. Подъем численности еще продолжался, но к 1990 г. он прекратился. Небольшие подъемы численности наблюдались также в 1997 и 2006 гг. В предшествующие годы (1995 и 2005) показатели ГТК5 ниже среднего многолетнего.

В 1991 г. наблюдался всплеск численности совки Brachylomia viminalis. В июле, августе, сентябре предшествующего 1990 г. количество выпавших осадков значительно превысило средние многолетние величины. Вегетационный период 1991 г. характеризовался превышением нормы выпавших осадков в мае и сентябре. Температура летом была выше средней многолетней. В последующие годы численность B. viminalis держалась на довольно высоком уровне.

В 1993-1994 гг. наблюдалась вспышка численности совки Enargia paleacea . Вспышке предшествовал сравнительно теплый 1992 г. Осадков выпало ниже средней многолетней нормы, а температура в вегетационный период была выше нормы. В 1993 г. у ловушки зафиксировано 333 особи E. paleacea . В августе (в период лёта бабочки) сумма осадков более, чем в три раза превысила норму, в сентябре почти в два раза. ГТК5 в вегетационный период составил 5,5. Видимо, это способствовало гибели имаго и только что отродившихся гусениц. Летом 1994 г. климатические показатели были близки к норме с некоторым превышением. Численность E. paleacea значительно снизилась. Небольшой подъем численности наблюдался также в 2000 г. после теплого 1999 г. (ГТК5 – 2,8).

Выводы: большинству рассматриваемых видов свойствен продрамальный тип динамики численности. Несколько видов – непарный шелкопряд, ивовая волнянка и сибирский коконопряд имеют эруптивный тип динамики численности. Потенциальную угрозу древостоям прибайкальских террас представляет непарный шелкопряд и ивовая волнянка, а темнохвойным древостоям горно-лесного пояса – сибирский коконопряд. Подъемам численности чешуекрылых предшествуют теплые и сухие годы. Для развития вспышки массового размножения сибирского коконопряда желательно несколько таких лет. Массовый лет непарного шелкопряда наблюдается непосредственно в теплую и относительно сухую погоду.

Список литературы Некоторые особенности биологии и экологии хозяйственно значимых чешуекрылых (Lepidoptera metaheterocera) Южного Прибайкалья

- Белова, Н.А. Высшие разноусые чешуекрылые Байкальского заповедника. -Красноярск, 2000. 144 с.

- Воронцов, А.И. Лесная энтомология. -М.: Высшая школа, 1982. 367 с.

- Исаев, А.С. Принципы и методы лесоэнтомологического мониторинга/А.С. Исаев, Ю.П. Кондаков//Лесоведение. 1986. №4. С. 3-9.

- Коршунов, Ю.П. Пяденицы Хакасии. Сообщение 1/Ю.П. Коршунов, Я.Р. Вийдалепп//Фауна и экология растительноядных и хищных насекомых Сибири. -Новосибирск, 1980. Вып. 43. С. 44-81.

- Эпова, В.И. К фауне и экологии совок (Lepidoptera, Noctuidae) восточного участка зоны БАМ. -Новосибирск: Наука, 1987. С. 82-99.

- Seitz, A. Die Gross-Schmetterlinge der Erde. -Stugart, 1938. Bd. 3. 332 s.