Некоторые особенности десакрализации как основного структурообразующего механизма элементов церковной картины мира (на примере концептов жертвоприношение и молитва)

Автор: Широкова Мария Сергеевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности десакрализации на примере концептов ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ и МОЛИТВА, предлагается классификация возможных путей ее протекания и приводится обобщенная схема формирования концептов религиозной сферы под воздействием тенденции к десакрализации.

Концепт, церковная картина мира, наивная картина мира, десакрализация

Короткий адрес: https://sciup.org/14737220

IDR: 14737220 | УДК: 811.161.1

Текст научной статьи Некоторые особенности десакрализации как основного структурообразующего механизма элементов церковной картины мира (на примере концептов жертвоприношение и молитва)

Усиливающееся в постсоветское время взаимодействие церковной и светской сфер привело к некоторому сближению церковной и наивной картин мира (далее - ЦКМ и НКМ), в связи с этим в настоящее время особую актуальность в области когнитивной лингвистики приобрело изучение процессов их взаимовлияния.

Специфику ЦКМ определяют следующие особенности.

-

1. Сакрализованность , т. е. представление элементов ЦКМ как обладающих са-кральностью, маркированных как особо ценные, составляющие высший уровень иерархии представлений человека о мире.

-

2. Конфессиональная ориентированность , т. е. отражение всех представлений о мире в ЦКМ через призму определенной религиозной доминанты. В обобщенной картине мира русских доминантой являются

-

3. С инкретичность , т. е. организация представлений о сакральном в виде целостной системы, в которой все элементы тесно взаимосвязаны и вне системы теряют самостоятельное значение. Представления в НКМ, напротив, разрознены и не составляют четко структурированного единства.

Основной теоретической базой для определения содержания и признаков категории сакрального послужила работа Р. Кайуа «Миф и человек; человек и сакральное» [Кайуа, 2003]. Основная черта сакрального – его способность выделять какие-либо элементы картины мира как отличные от остальных и более значимые и создавать таким образом иерархичность представлений человека о мире. Для НКМ более характерна недифференцированность формирующих ее представлений.

представления господствующей религиозной системы – православного христианства. Для НКМ, напротив, более характерно отсутствие одного главного структурирующего фактора.

Формирование концепта религиозной сферы начинается в ЦКМ, где складывается его ядро, обладающее наивысшим уровнем сакрализованности и включающее в себя представления о каком-либо особо значимом церковном понятии. Дальнейшее расширение пространства концепта происходит за счет структурирования вокруг ядра различных представлений, определенным образом связанных с ним, т. е. вся внеядерная сфера концепта по отношению к ядру является вторичной и приобретает меньший уровень сакральности (вплоть до полной десакрализованности представлений на периферии, отходящей к НКМ).

Таким образом, определяющее значение при формировании структуры концепта религиозной сферы принимает десакрализация – неизбежный процесс снижения уровня сакрализованности, при отдалении

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 2: Филология

какого-либо представления от сакрального ядра концепта к периферии.

В данной статье рассмотрены основные особенности протекания десакрализации на примере концептов ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ и МОЛИТВА путем их сопоставления и обобщения результатов 1.

Основным материалом для нашего исследования стала выборка контекстов, включающих основные лексические репрезентанты концептов ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ и МОЛИТВА , составленная с помощью Национального корпуса русского языка 2. Всего было рассмотрено 756 контекстов, из них 551 репрезентирует концепт МОЛИТВА (372 контекста церковного дискурса, отражающего ЦКМ, и 179 контекстов дискурса небогословской публицистики, отражающего НКМ) и 205 - концепт ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ (119 контекстов церковного дискурса и 86 – дискурса нецерковной публицистики). Картотеки составлялись на основе текстов, созданных за временной интервал с 1991 по 2006 г.

Семантические особенности репрезентантов концептов уточнялись по данным «Современного толкового словаря русского языка» С. А. Кузнецова [Кузнецов, 2004] и «Словаря православной церковной культуры» Г. Н. Скляревской [Скляревская, 2000]. Кроме того, в качестве вспомогательного материала для определения подвергающихся десакрализации элементов концептов использовались данные ассоциативных экспериментов (слова-стимулы жертва и жертвоприношение, молитва, мольба, молить и молиться ), проведенных среди студентов-филологов Новосибирского гос-университета в 2007–2009 гг. Для уточнения содержания понятий церковной сферы использовался ряд дополнительных источников: [Абдусамедов, 1985; Блум, 1991; Михайлова, 2004; Покровский, 1995; Степанов, 1997; Тимофеев, 2001; Уайбру, 2000] и др.

В пространстве обоих концептов можно выделить сакрализованную и десакрализо-ванную части, но сакрализованный блок концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ имеет более сложную структуру и складывается из нескольких подблоков в зависимости от конфессиональной природы представлений: это представления о жертвоприношении в христианстве, в ветхозаветном монотеизме, в язычестве и в магии. Сакрализованный блок концепта МОЛИТВА, напротив, однороден, он сформирован представлениями христианской сферы, а также внеконфес-сиональными представлениями о молитве как о созерцательном состоянии сознания. С другой стороны, в структуре концепта МОЛИТВА более выражен контраст между сакрализованным и десакрализованным блоками.

Оба концепта имеют радиальную структуру: вокруг ядра, обладающего наибольшим уровнем сакральности, выстраиваются прочие представления в зависимости от степени их десакрализации. При этом структура ядра концептов МОЛИТВА и ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ различна: ядро концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ – это фрейм, организующий представления об Искупительной Жертве в христианстве, ядро концепта МОЛИТВА имеет более размытый и абстрактный характер, ориентированный на представление о молитве как о процессе бо-гообщения, поэтому и десакрализация в пространстве каждого из них также имеет свои особенности.

Десакрализация может протекать по-разному, это совокупность однородных процессов, имеющих в основе снижение уровня сакрализованности какого-либо фрагмента концепта и удаление его от сакрального ядра. Эти процессы представляют собой модификации общего механизма. Назовем такие модификации путями десакрализации .

В основу предлагаемой нами далее классификации путей десакрализации положены следующие критерии:

-

1. Причина и цель десакрализации.

-

2. Характер трансформации представлений при их десакрализации.

-

3. Сфера применения десакрализации.

-

4. Результативность десакрализации.

В соответствии с критерием причины можно выделить пути, вызванные внутренними потребностями ЦКМ в структурировании материала, и пути, спровоцированные влиянием НКМ, т. е. воздействием извне. Таким образом, часть процессов десакрализации направлена на расширение и структурирование концепта в самой ЦКМ, а другая часть – на его продвижение в НКМ.

Трансформация представлений может проявляться в общем снижении значимости представлений, а также в подмене какого-либо из компонентов целостного представления, например, при замене сакрализован-ного компонента ситуации, положенной в основу представления, профанным. Кроме того, трансформация может заключаться в разрушении самой цельности представления, т. е. в утрате им синкретичной связи с конфессиональными представлениями, лежащими в основе данной картины мира.

Сферой применения пути десакрализации в зависимости от структуры концепта становится какой-либо из фрагментов сакрализованного блока, соотнесенный с определенными ситуациями действительности.

Результативность путей десакрализации проявляется в том, насколько значительно снижается уровень сакрализованности исходных представлений. По отношению к разным сферам применения каждый из путей десакрализации может привести к различным результатам, поэтому целесообразно выделить внутри каждого из путей степени десакрализации.

В соответствии с указанными критериями все пути десакрализации, выявленные на материале концептов МОЛИТВА и ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ, можно разделить на три типа: рассеивающие , проецирующие и совершенно особый, качественно отличающийся от первых двух типов путь отстранения . Так как структура рассматриваемых концептов отражает общие тенденции в формировании концептов церковной сферы, можно предположить возможность применения такой классификации к изучению структуры других концептов, происходящих из ЦКМ.

Десакрализация путем отстранения

Совершенно особенным процессом является десакрализация путем отстранения. Этот путь универсален для всех концептов религиозной сферы, так как он не зависит от их структуры. Его целью является ограждение ядра концепта от проникновения нежелательных (прежде всего – иноконфессиональных) представлений. При отстранении десакрализация направлена на смещение отстраняемых представлений в направлении за пределы концепта. Таким образом, неже- лательные представления не претерпевают качественных изменений, не продвигаются в сторону десакрализованной НКМ, но приобретают негативную оценку как неактуальные, несоответствующие действительности, и начинают отторгаться сознанием.

Три степени десакрализации формируют соответственно представления о неправославном христианстве, других современных религиях и о чужеродных язычестве и идолопоклонстве:

-

1) Новое отношение к жизни, к служению христианина породило и новые ценности: внутреннее духовное делание постепенно стало занимать все меньше и меньше места в молитвенной практике рационалистов-протестантов (Легойда Владимир. Религиозность в безрелигиозную эпоху. Статья первая. Гражданская религия США // Альфа и Омега. 2000).

-

2) Но применение павильону все же нашлось – до конца выставки правоверные мусульмане использовали его покрытие в качестве молитвенного коврика («Дубай эйр шоу 2003»: авиационная ярмарка в Эмиратах (2004) // Вестник авиации и космонавтики. 2004.02.25).

Жертвование на пути Аллаха не означает лишь расходование денег ( Шамиль Аляутдинов. Мусульмане: кто они? (1997–1999) ).

-

3) С поднятыми вверх руками они как бы изображали мольбу солнцу, поэтому часто и вышивались рядом с ним (Кубанские народные ремесла в системе дошкольного и школьного образования (2004) // Народное творчество. 2004.02.16).

Их принуждали отречься от веры и принести языческие жертвы , а тех, кто отказывался, мучили с восточной изобретательностью в пытках (Гумеров Афанасий, священник, Исаев Михаил, священник, Поздняев Дионисий, священник. Патерик новоканонизированных святых // Альфа и Омега. 2001).

При этом в репрезентантах концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ не зафиксирована первая степень, но особенно актуальна третья, что может свидетельствовать об обширном субстрате языческих представлений, сохранившихся в структуре концепта после преодоления ситуации двоеверия на Руси. Этот путь вообще становится определяющим для структуры концептов религиозной сферы в периоды преодоления ситуации двоеверия, так как производит отстранение субстрата прошлой религиозной системы и организует элементы ЦКМ в соответствии с новой, господствующей.

Прочие пути десакрализации, выявленные в нашем исследовании, не являются универсальными и проявляются в зависимости от структуры конкретного концепта.

Проецирующие пути десакрализации

Пути десакрализации, которые реализуются при необходимости структурирования материала в ЦКМ, можно назвать проецирующими , так как они создают в ЦКМ проекцию ядра с меньшим уровнем сакрально-сти, чем само ядро.

Проецирующие пути преображают ядро полностью, т. е. находятся в зависимости от характера ядра конкретного концепта, поэтому можно говорить об их специфичности. Так, для концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ выделено два проецирующих пути десакрализации – прототипизация и отражение , а для концепта МОЛИТВА – только путь кодификации .

Путь прототипизации свойственен сфере ветхозаветных представлений о жертвоприношении. Она определяется в структуре концепта как вспомогательное ядро, комментирующее основное (представления об Искупительной Жертве) в историческом аспекте. Здесь можно говорить о двух степенях десакрализации. Первая степень затрагивает представления о прецедентных ситуациях ветхозаветной священной истории, традиционно толкуемых как прототипические по отношению к новозаветным, например, представления о жертвоприношении Авраама:

Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? ( Кураев Андрей, диакон. Нищие духом // Альфа и Омега. 1994).

Вторая степень затрагивает неконкрети-зированные представления о жертвоприношении в ветхозаветном иудаизме:

На лугах Виффагии паслись овцы, предназначенные для жертвоприношения (То-ропцева Нина. Паломничество по Святой Земле в конце ХХ века // Альфа и Омега. 2000–2001).

Путь отражения, выделяемый для концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ , и путь кодификации, выделяемый для концепта МОЛИТВА , имеют определенное сходство.

Оба они служат для структурирования представлений, регламентирующих жертвование и молитву и включающих их в семиотическую систему взаимодействия человека с Богом.

При пути отражения происходит кодирование сакрального ядра с помощью литургической символики и структурирование фрагмента концепта, отражающего сферу православного богослужения:

Престол - это не просто жертвенник , престол - это Царское седалище, престол -то место, где восседает Живой Бог (Антоний (Блум), митрополит Сурожский. «Я хочу поделиться с вами всем, что накопилось...» (1998–1999)).

При пути кодификации не происходит символической перекодировки сакрального ядра. Это может быть связано с абстрактным характером самого ядра концепта МОЛИТВА , не предоставляющим возможности для его символизации. При этом пути происходит только связывание исходных умозрительных представлений с представлениями о конкретных формах реализации молитвы как действия. Здесь первая степень десакрализации затрагивает общие представления о молитве как элементе богослужения, а вторая – представления о конкретной текстовой регламентации молитвы:

-

1) Феодор отслужил заупокойную службу сорокового дня по Святейшему Патриарху Пимену и молебен на начало благого дела, а 17 августа храм освятил Святейший Патриарх Алексий II (Протоиерей Феодор Соколов // Альфа и Омега. 2000).

-

2) Существует средневековая разрешительная молитва , оканчивающаяся словами: «И да простит тебе Господь все грехи, в которых ты истинно раскаялся» (Антоний (Блум), митрополит Сурожский. О покаянии (1995)).

Рассеивающие пути десакрализации

Пути десакрализации, обусловленные влиянием со стороны НКМ, могут быть названы рассеивающими, так как их действие приводит к расщеплению синкретичного ядерного представления на составляющие элементы, которые расходятся друг от друга, т. е. ядро словно рассеивается, теряя свою сакральную основу. Эти пути, напротив, приводят в итоге к полной десакрали- зации элементов и образованию широкой периферии.

Все рассеивающие пути основаны на одном принципе и различаются только тем, какой признак ядра подвергается десакрализации. Кроме того, так как механизм всех рассеивающих путей одинаков, в каждом из них различается одинаковое количество степеней десакрализации – по три, причем при последней происходит полное снятие сакрального компонента.

Для концептов Ж ЕРТВОПРИНОШЕНИЕ и МОЛИТВА можно выделить следующие пути десакрализации: путь уподобления, путь переадресации и путь нейтрализации.

При пути уподобления десакрализуется качественная характеристика действия (соответственно жертвенность и молитвенная созерцательность).

При первой степени десакрализации исходные качества проявляются в ситуации особой сакральной значимости:

Были ли они готовы на подвиг, на самопожертвование во имя Учителя при Его жизни? (Константин Глинка. Опыт православной жизни в Америке // Лебедь (Бостон). 2003.05.12).

Святой Иоанн Златоуст говорит в одном из своих писаний, что, когда ты хочешь помолиться , стань перед иконой, закрой глаза и молись Богу (Антоний (Блум), митрополит Сурожский. «Берегитесь, братья мои, священники!» (1999)).

При второй степени десакрализации качественные характеристики сохраняют связь с религиозной сферой, но уже реализуются в бытовой, а не сакральной сфере:

Иначе сказать: должны жертвовать собой, забывать о себе для того, чтобы помнить о другом человеке ( Антоний (Блум), митрополит Сурожский. О христианстве (1995)).

Это - особое женское делание, совершающееся с молитвой и пением (Поздняева Кира. Пасха в Китае // Альфа и Омега. 2001).

При третьей степени десакрализации исходные качества приобретают полностью десакрализованный характер и становятся свойствами объектов не духовной сферы:

В этом отношении, сравнивая молитву и присягу, генерал был прав (Жанна Кормина. Воинская присяга: к истории одного перформатива (2004) // Неприкосновенный запас. 2004.01.15).

Чем крупнее ученый, тем безраздельней его служение науке, переходящее в эрос, в жертвенную страсть (Вячеслав Шевченко. Демон науки: «Меланхолия» // Знание – сила. 2003).

При пути переадресации десакрализует-ся адресат действия (исходный адресат – Бог – сменяется человеком или даже неодушевленным объектом).

Так, при первой степени десакрализации адресатом действия становится или наделенный особой благодатью и сакральной значимостью человек – святой, или приобретающая особый статус в сакральной иерархии представлений организация – церковь:

В своих молитвах они обращались и к особо чтимым местным святым . (Викентий (Морарь), архиепископ . Празднование памяти праведного Симеона Верхотурского на Урале // Журнал Московской патриархии. 2003).

Храм этот построен архимандритом Антонином на собранные им частные пожертвования (Торопцева Нина. Паломничество по Святой Земле в конце ХХ века // Альфа и Омега. 2000–2001).

При второй степени адресатом действия становится человек, уже лишенный сакрального статуса:

Один из хранителей выбежал на улицу, увидел поблизости американский танк и стал умолять солдат вмешаться (Владимир Абаринов. Валтасаров пир (2003) // Совершенно секретно. 2003.05.05).

Помню, как мы, школьники, получили тогда новую обувь и еще кое-какие носильные вещи, пожертвованные американскими благотворителями (Игнатия (Петровская), монахиня, Беглов Алексей. Патерик новокано-низированных святых // Альфа и Омега. 2001).

При третьей степени адресат действия подчеркнуто десакрализован, им становится неодушевленный объект:

В Боевом уставе подробно расписано, как нужно воевать. Но не надо на него молиться . Он, как говорится, не догма, а руководство к действию, не более (Морской пехоты капитан… (2004) // Солдат удачи. 2004.09.08).

При пути нейтрализации десакрализу-ется причина действия.

При первой степени десакрализации причина сохраняет сакральный характер, подчеркивается связь действия с религиозной сферой:

Тебе молимся и умиляемся: очисти грехи наши, отпусти долги душам нашим, славящим Тебя! (Слово на Святую Пасху // Журнал Московской патриархии. 2004).

Несколько лет спустя отец Неофит сам стал жертвой такой власти . (Гумеров Афанасий, священник, Исаев Михаил, священник, Поздняев Дионисий, священник. Патерик новоканонизированных святых // Альфа и Омега. 2001).

При десакрализации второй степени действие выносится за пределы религиозной сферы, его причина уже не имеет явного сакрального характера:

Рассказывают, что, когда 10 сентября Альенде хотел побеседовать со своим «лояльным» генералом, ему сообщили, что Пиночет молится (Олег Поляковский. Неподсуден (2003) // Вокруг света. 2003.09.15).

В особенности на фоне неприемлемой для меня практики замещения людей концепциями, я видел ее со всех сторон – и со стороны палачей, и со стороны жертв (Сергей Чесноков. Песенки в жизни персонажа // Знание – сила. 2003. № 8).

При десакрализации третьей степени причина действия нивелируется полностью, в репрезентирующих такие представления текстах подчеркивается незначительность или случайный характер действия:

Там был сынишка портного, ему стало скучно слушать молитвы взрослых, он достал припрятанную тростниковую дудочку и заиграл (Сергей Чесноков. Песенки в жизни персонажа // Знание – сила, 2003. № 8).

Короче говоря, они оба – жертвы общественного контроля над рождаемостью (Лурье Самуил. Поступки, побуждения, слова // Звезда. 2002).

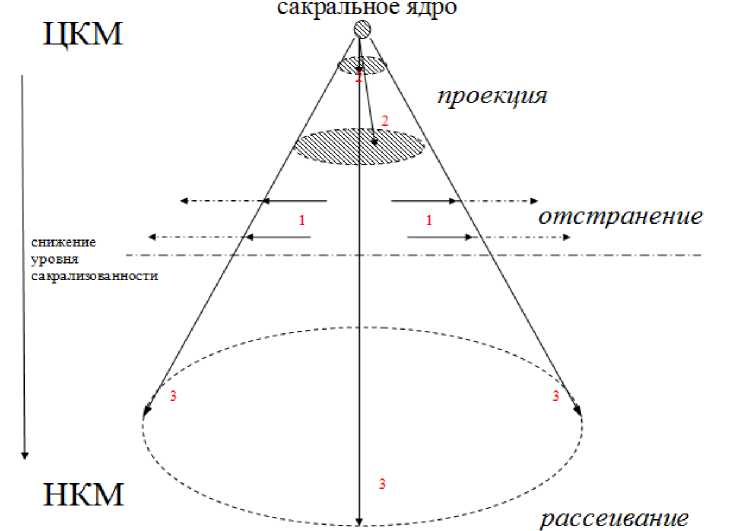

Под действием процессов десакрализации структура концепта при объемном рассмотрении принимает коническую форму (см. рисунок). Так, вершиной концепта является ядро, обладающее наибольшим уровнем сакрализованности. Проецирующие и рассеивающие пути распространяют пространство концепта в вертикальном направлении, при этом проекции ядра создаются еще в ЦКМ и сохраняют синкретичную форму ядра, а рассеивание низводит отдельные признаки ядра в НКМ, на нижнюю, полностью десакрализованную грань кон-

Формирование структуры концептов церковной сферы:

1 – проявления десакрализации путем отстранения; 2 – проецирующие пути десакрализации;

3 – рассеивающие пути десакрализации

цепта и разбрасывает их на значительном расстоянии, разрушая синкретичность. Отстранение же действует в горизонтальном направлении, смещая чужеродные представления к границе концепта.

Таким образом, любой концепт церковной сферы формируется в результате действия сложного комплекса процессов десакрализации: с помощью проекции распространяется область концепта в ЦКМ и формируется околоядерная область, рассеивание создает периферию в НКМ и обеспечивает общезначимость концепта (не только для церковного, но и для наивного сознания), а отстранение защищает ядро от чужеродных представлений и поддерживает целостность структуры концепта. Каждая из этих трех разновидностей обязательно в той или иной степени реализует себя в пространстве любого концепта церковной сферы. Таким образом, разработанная нами классификация является универсальной и может быть использована при рассмотрении других концептов религиозной сферы.

SOME FEATURES OF DESACRALIZATION AS THE MAIN STRUCTURE-FORMING MECHANISM OF THE ELEMENTS OF THE CHURCH WORLDVIEW (ON THE EXAMPLE

OF CONCEPTS SACRIFICE AND PRAYER )

This article considers the features of the desacralization on the example of concepts SACRIFICE and PRAYER and suggests the classification of the possible ways of the desacralization behavior and gives generalized scheme of building concepts of religious area under the influence of desecralization tendency.