Некоторые особенности оборонного зодчества петровского времени на Среднем Иртыше

Автор: Скобелев С.Г., Бородовский А.П., Горохов С.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Настоящее исследование посвящено разрешению комплекса проблем, связанных с историей и археологией фортификации Петровского времени по Среднему Иртышу (в пределах современного Черлакского района Омской области). Здесь нами были пройдены водный и пеший маршруты. В ходе работы рассматривались природно-географические условия для размещения оборонительных объектов и их поиска в настоящее время, состояние путей коммуникаций с ними и виды сообщений, наличие строительного леса в ближайших окрестностях, каменных и рудных ресурсов и т. д. Показано, что местность представляет собой ровные участки степи, круто обрывающиеся по берегам Иртыша, обычно топким, занятым тополем, ветлой, иными породами деревьев и кустарниками. Имеется много ложбин, рассекающих берега, что дополнительно затрудняет продвижение судов с применением бечевы. Нет сосновых лесов, что заставляло первопроходцев искать выход из положения в виде создания мазанок на каркасе из кольев и прутьев. Полностью отсутствует каменное сырье, даже в виде галечника. Болотная руда встречена в виде единственного фрагмента. В ходе работ были также выявлены объекты фортификации русского времени - городища Крутоярка и Соляной Поворот.

Сибирь, юг омского прииртышья, петровское время, оборонительные сооружения, архитектура, природные ресурсы, коммуникации, история, археология

Короткий адрес: https://sciup.org/147241588

IDR: 147241588 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-7-118-128

Текст научной статьи Некоторые особенности оборонного зодчества петровского времени на Среднем Иртыше

В истории развития русского оборонного зодчества в Сибири в эпоху Петра I наиболее яркой страницей, безусловно, следует считать создание в краткий срок линии крепостей протяженностью 930 верст по правобережью Среднего и Верхнего Иртыша от Омской крепости до Усть-Каменной (Усть-Каменогорской). Для Сибири это стало уникальной ситуацией, поскольку ранее целенаправленно столь масштабные укрепленные линии здесь не создавались [Матвеев, Трофимов, 2011; Муратова, 2013; Муратова, Тычинских, 2017]. Возведение этого мощного оборонительного комплекса на очень большом протяжении можно считать главной спецификой и особенностью фортификационного творчества в Сибири в эпоху Петра I.

В годы самостоятельного правления Петра I крепости строились и на иных территориях Сибири. По Оби это были Умревинский (1703), Чаусский (1713) и Бердский (1716) остроги, к этому перечню можно отнести также Бикатунскую крепость (1709). На Томи ставился лишь один острог – Мунгатский (1715), по Енисею два – второй Абаканский (1707) и Саянский (1717–1718). Далее на востоке известен лишь Косогольский острог (1716), поставленный на северо-восточном берегу оз. Хубсугул 1 и сожженный в 1718 г. для устранения напряженности с империей Цин (русский гарнизон с оружием, снаряжением и продовольствием был выведен, деревянный острог сожжен) [Русско-китайские отношения…, 1990, с. 574–575].

Как можно видеть из представленных дат и территориальной разбросанности этих объектов, комплексного освоения земель на больших площадях не последовало, а в случае с Косо-гольским острогом они даже были утрачены. По Иртышу же после основания в 1594 г. Тары и выше по течению Иртыша Такмыкского острога (1682) ничего нового не строилось до 1715 г. Далее работа по указам Петра I в 1715–1720 гг. велась в рамках единого плана со значительным и плотным территориальным охватом [Бородаев, Контев, 2015, с. 292]. Результатом выполнения плана стало сооружение в краткий срок «цепочки» крепостей – Ямышевской (ставилась дважды – в 1715 и 1716 гг.), Омской (1716), Железинской (1717), Семипалатной (1718), Убинской (1718), Долон-Карагайской (1718), Усть-Каменогорской (1720 г.; до 1804 г. – Усть-Каменной крепости) [Там же]. Это обеспечило присоединение к России обширных территорий юга Обь-Иртышского междуречья, позволило осваивать минеральные ресурсы Рудного Алтая. Хотя еще при Петре I Долонская и Убинская крепости были срыты из-за сложных отношений с Джунгарией, потерь вновь приобретенных земель, в отличие от истории с Косогольским острогом, не последовало. Оставшиеся крепости стали основой укреплений Иртышской линии, которая к середине XVIII в. вошла в оборонительную систему Сибирских линий. Относительно последнего обстоятельства следует отметить, что такое развитие не останавливалось и после смещения с поста в 1719 г. одного из главных инициаторов начала этой работы – первого губернатора Сибири князя М. П. Гагарина [Там же].

В связи со столь высокой значимостью для истории освоения Сибири данных событий, в том числе сопровождавшихся масштабными боевыми действиями против джунгар, нами с целью знакомства с природными особенностями региона и выявления на местности возможных памятников времени русского освоения юга современной Омской области был пройден водный и частично сухопутный маршрут по правому берегу Иртыша от северной окраины с. Соляное до с. Большой Атмас в пределах Черлакского района Омской области.

Виды коммуникаций и состояние берегов Иртыша

Первое наблюдение связано с установлением условий и особенностей транспортировки грузов по Иртышу, нужных для строительства острогов, во времена известных походов вверх по этой реке по решениям Петра I и Сибирской администрации отрядов подполковника Преображенского полка И. Д. Бухгольца (1715), затем полковника Ф. Матигорова (1716), подполковника П. С. Ступина (1717), тарского головы Б. А. Чередова (1718), капитана И. Алексеева (1718), «иноземца» капитана Ивана Инея (1718), капитана А. Урезова (1719), гвардии маэора (майора) И. М. Лихарева (1720), а также конного отряда под командованием тобольского сына боярского И. Калмыкова (1717) [Бородаев, Контев, 2015, с. 174, 122–145, 265].

Основным видом транспорта во всех этих походах вверх по Иртышу, за исключением отряда Калмыкова, были разных типов суда. Так, экспедиция Бухгольца передвигалась на 32 дощаниках и 27 больших 12-весельных лодках с людьми, амуницией, провиантом и снаряжением. К этому отряду пристали также 12 купеческих дощаников с товарами. В отряде Урезова имелось 20 больших плоскодонных лодок. Экспедиция Лихарева имела 34 лодки [Там же, с. 286, 324]. Речные суда разных типов использовались и в других отрядах.

По поводу транспортировки этих судов вверх по реке существуют несколько мнений. Так, способ передвижения по воде отряда Бухгольца по письменным источникам пока не установлен, но он мог состоять в выборе лишь из трех возможных вариантов (или их комбинаций) – гребли, использования паруса и бечевы. Лихаревым для всего пути вверх по течению отмечалось, что его лодки шли под парусом, на веслах или при помощи бечевы. Вероятно, так же двигались и суда Бухгольца.

Но наш немалый по протяженности водный маршрут по среднему Иртышу показал, что в настоящее время (даже при низком уровне воды лета 2020 г.) участков берега типа открытого пляжа, по которым возможно пешее передвижение, очень мало. В большинстве случаев кромка древесной (в основном кустарниковой) растительности касалась воды, а сам берег по урезу воды на ряде участков был очень топким. Вырубать кусты и деревья на таком протяженном маршруте или вести суда бечевой, находясь над обрывом на большом расстоянии от воды, было невозможно. Следует также учитывать, что река могла внезапно сильно разливаться и затапливать берега даже в отсутствие серьезных осадков: так, с 7 по 13 октября 2020 г. на юге Омской области произошел рост уровня воды в Иртыше на 25 см [Бояринцева, 2020].

Кроме того, по берегам Иртыша часто встречаются глубокие лога и овраги (буераки), которые создавали дополнительные трудности для ведения судов бечевой полем вдоль крутого берега. Эти особенности рельефа в дальнейшем давали защиту для возводимых оборонительных сооружений, а также обеспечивали спуск к воде типа пандусов («взвозов», «взъемов»). Для сравнения: у Саянского острога, стоявшего на берегу Енисея, с трех напольных сторон на значительном протяжении было ровное пространство без логов, в связи с чем взвоз делался не перпендикулярно, а параллельно обрыву берега реки – от уреза воды до уровня площадки острога.

Лишь на Верхнем Иртыше ландшафт был иной, и, по сообщениям письменных источников, суда могли идти на бечеве, что и осуществлялось на практике [Там же, с. 293–296].

Исходя из представленных данных, можно высказать предположение, что движение вверх по Иртышу шло на веслах и / или под парусом. Драгунский же полк из состава отряда Бухгольца, а также отряд Калмыкова с большим количеством лошадей, могли двигаться только по берегу. Выяснение всех указанных обстоятельств помогает понять причины медленного продвижения вверх по Иртышу этих экспедиций.

Водный путь по этой реке на участке от Тары до устья Оми составляет 410 км. При скорости течения в межень 2–2,5 км/ч скорость передвижения могла достигать около 30 км в день, что учитывалось в ходе планирования в 1628 г. постройки нового острога. Путь по времени был вдвое продолжительнее сухопутного, но при этом можно было транспортировать боль- шой объем грузов: «запасов завести на год конми на вьюках не мочно» [Бояринцева, 2020, с. 28]. Соответственно, если сравнивать, например, с этими условиями возможность движения дощаников вверх по Енисею («от Енисейского же острогу до Красноярского острогу 10 дней, а водяным путем ходят в верх по Енисею реке недели в 3» [Титов, 1890, с. 51]), то для использования здесь бечевы условия были более подходящие в связи с наличием обширных галечных пляжей и меньшим количеством топких мест и крутых обрывов. Но скорость течения на низменном Среднем Енисее была такой, что в день проходилось около 20 км. В Саянском каньоне скорость потока была выше.

Строительные материалы

Второе обстоятельство – это отсутствие сосновых лесов (боров) в пределах видимости по линии маршрута. Характерно оно было и для территорий, находившихся выше по течению. Так, в документах 1626 г. говорилось, что в займищах в окрестностях Ямышева озера лес имелся, но он годился лишь на острожное строительство – «…хором ставити из того лесу нельзе» [Бородаев, Контев, 2015, с. 27]. Видимо, имелось в виду, что для жилого строительства должен был использоваться сосновый лес. Для начала XVIII в. такой факт означал высокую стоимость доставляемых сюда строительных материалов из «красного» леса и, как следствие, выполнение построек, в том числе объектов фортификации, частично из иных, доступных на месте, пород деревьев; мы видели здесь березу, осокорь, осину и тополь, ветлу, тальник, ясень, черемуху, разные кустарники. В ходе похода И. Д. Бухгольца на Ямышевское озеро доставка соснового леса для оборонительных сооружений была возможна лишь с низовий Иртыша, т. е. вверх по течению, что весьма затруднительно. При строительстве здесь первой Ямышевской крепости из-за недостатка деловой древесины пришлось разобрать на строительство несколько дощаников [Там же, с. 142]. Видимо, в том числе и по этой причине Ямышевская (1715), а затем и Омская (1716) крепости строились по бастионному типу, т. е. преимущественно с земляными оборонительными сооружениями. Лишь после создания выше по реке Семипалатинской и Усть-Каменной крепостей стал возможен сплав по Иртышу имевшегося там соснового леса.

Таким образом, для внутрикрепостного (возможно, и оборонительного) зодчества могли использоваться приемы, характерные для русского населения степной зоны. Это создание глиняных мазанок, каркас стен которых делался из переплетенных кольев и прутьев, а из нарезанных по форме кирпичей кусков дерна («пластов») могли строиться так называемые «пластянки», стены которых снаружи и изнутри также обмазывались глиной или штукатурились и белились. Жилые и хозяйственные постройки этих типов на данном участке берега Иртыша использовались еще в XX в. Так, на ул. Почтовой в с. Татарка нами осмотрены руины жилой постройки-мазанки. Она представляет собой плетень из кольев и прутьев разной толщины, лишь с наружной стороны обмазанный глиной (рис. 1). В с. Соляное по ул. Заречной (дома № 1 и 31) осмотрены развалины постройки со стенами в виде каркаса из сплетенных прутьев, обмазанного глиной снаружи и изнутри, с забутовкой грунтом, а также жилого дома со стенами из дернового пласта, обмазанными глиной снаружи и изнутри (рис. 2).

Нам не известно использование таких строительных приемов на Енисее и Оби – сосновые боры здесь произрастали в изобилии, в том числе недалеко от рек, по которым был возможен сплав строительного леса. Однако применение плетней в оборонном строительстве (для редутов и апрошей) имело место в Восточной Сибири и Приамурье [Артемьев, 1998, с. 140– 147; 1999, с. 110–112]. Справедливо это и для Иртышского региона. Так, из новых крепостей из-за особенностей грунта и погодных условий (постоянные ветра на открытой местности) были жалобы на то, что рвы заносит песком, а крутости вала обсыпаются. По этой причине во всех укреплениях было приказано внутренние крутости от банкета класть фашинами. Чтобы песок не обсыпался, между фашинами и песком рекомендовалось класть слой глины.

Этот опыт был применен практически во всех укреплениях и признан успешным [Муратова, Тычинских, 2017, с. 36].

Рис. 1 . Развалины дома-мазанки в с. Татарка (снято с юга, фото С. Г. Скобелева)

Fig. 1. Ruins of the “mazanka” house in the Tatarka village (taken from the South, photo by S. G. Skobelev)

Рис. 2 . Разрушенный дом-пластянка в с. Соляное (снято с запада, фото С. Г. Скобелева)

Fig. 2 . Destroyed “plastianka” house in the Solianoe village (taken from the West, photo by S. G. Skobelev)

Каменное сырье

Третье обстоятельство состоит в том, что нигде на протяжении нашего маршрута не было выходов камня или намыва речной гальки – обычного сырья для производства каменных орудий. Это подтверждает мнение ряда специалистов, что крайне немногочисленные в целом для Омской области (например, Омской стоянки позднего палеолита – раннего неолита) изделия выполнялись из каменного сырья, действительно доставляемого с территории современного Казахстана, или ввозились уже в готовом виде.

Для русского времени отсутствие речной гальки и прочего камня означало, что, в отличие, например, от гарнизона Саянского острога на Енисее (1718), где галечный и иной каменный материал имелся в изобилии, русские первопроходцы в степном Прииртышье должны были сам камень и изделия из него (для Саянского острога это были ружейные и кресальные кремни, точила и оселки, головки курительных трубок и т. п.) доставлять извне. В том же Саянском остроге, как известно из сообщений письменных документов, при нехватке металлической картечи для пушек начальство требовало от гарнизона в таком качестве использовать дробленую гальку, зашивавшуюся в холщовые мешочки нужного размера. В ходе наших раскопок в культурном слое неоднократно встречались такие каменные скопления. Кроме того, крупные речные гальки в Саянском остроге использовались для создания печей-«каменок» в жилых помещениях, чего также требовало местное руководство. Каменным было и основание выявленного здесь кузнечного горна. На Иртыше же в пределах изученной нами территории в связи с указанными природными обстоятельствами из числа быстро возводимых очагов могли строиться, видимо, глинобитные или (что для XVIII в. маловероятно) кирпичные печи.

Рудное сырье

Четвертое наблюдение, казалось бы, в какой-то мере противоречит третьему. Так, в береговой полосе у с. Большой Атмас в линии уреза воды при упомянутом отсутствии гальки был обнаружен крупный фрагмент железной руды. Как известно, до разработки уральских железных руд в эпоху Петра I русское железо на Руси и в Сибири добывалось в основном из болотных, озерных и луговых руд (лимонитов) или же ввозилось из Швеции [Левинсон-Лессинг, 1891, с. 311]. Принесен был этот «камень» рекой или людьми с территории современного Казахстана, сказать сложно. Ясно лишь, что в речной водной среде железные конкреции не образуются, они возникают в слабопроточной или стоячей воде на корневищах разлагающихся водных растений. Но камень имеет вид именно таких конкреций, хотя для них он несколько крупный. Это явление можно объяснить тем, что он был вынесен в русло Иртыша потоком, разрушившим, например, берег какой-то старицы.

Но есть и иное объяснение, если вспомнить название одной из крепостей XVIII в., стоявшей южнее современного Большого Атмаса – Железинская (от тюркского Темир-таш, т. е. «Железная гора») 2. Так, допустимо предположить, что под воздействием водных потоков и ледохода этот камень был отнесен именно оттуда столь далеко вниз по течению. Данный факт может помочь определить характер сырья, используемого здесь для производства железа в эпоху русского освоения региона, учитывая, что при обработке болотная руда с использованием березового угля начинает превращаться в губчатое железо уже при температуре около 800 градусов, т. е. фактически при температуре большого костра. Данные сведения позволяют заключить, что первопроходцы (по крайней мере в Железинской крепости) имели возможность производства железных изделий на месте, учитывая широкое распространение здесь березовых рощ, использовавшихся для выжигания угля.

Выявление возможных остатков сооружений фортификационного характера

Одна из задач сухопутного маршрута состояла в выявлении признаков возможных оборонительных объектов русского времени в прибрежной полосе районного центра пгт. Черлак и с. Татарка, а также на площади ныне не существующей д. Крутоярки и у северной окраины с. Соляное.

На территории Черлака и Татарки признаков укреплений не выявлено. Возможно, они попали под современную жилую застройку либо обрушились в Иртыш.

Бывшая д. Крутоярка, ныне покинутая населением, стояла вдоль реки в три ряда домов на мысу, образованном берегом Иртыша и глубоким логом (фактически оврагом) с северной стороны. По этому логу отмечаются следы существования расположенного перпендикулярно относительно берега «взвоза» от берега реки. В советское время на окружающей местности проводились масштабные ирригационные работы, следы которых остались в виде длинных канав для подачи воды из Иртыша на окружающие поля. Однако имеются отдельные признаки, возможно, рвов и валов, находящихся явно вне пределов площади земляных работ советского времени. Это делает данные объекты перспективными для дальнейшего изучения.

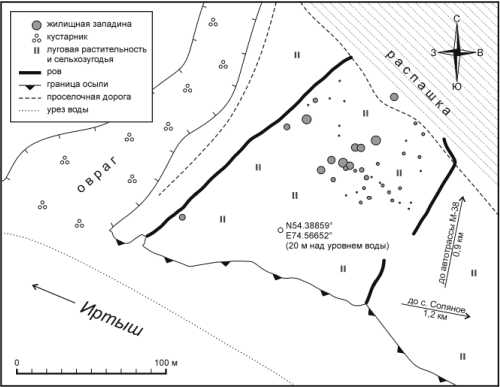

В ходе первичного изучения городища Соляной Поворот, расположенного в 2 км ниже по течению Иртыша к северо-западу от окраины современного с. Соляное, вдоль южного края глубокого лога, перпендикулярного высокому обрывистому берегу реки, выявлены сохранившиеся на ряде участков сильно задернованные остатки рвов и валов, а также хорошо заметные жилищные западины разных размеров (остатки землянок или домов с погребами). Одна из западин в северо-западной части двора городища непосредственно находится у стены, недалеко от «взвоза» со стороны реки, проходящего по логу (доступен для использования даже в настоящее время). Видимо, это остатки бани, расположение которой в таких условиях объяснялось необходимостью доставки с реки большого количества воды. Возможно, где-то здесь находилось и сооружение в виде ворот для доставки воды и грузов с реки, водопоя скота и лошадей (рис. 3). Следует отметить, что подобная ситуация с баней благодаря большому количеству щелока в культурном слое у стены со стороны реки, фиксировалась в ходе раскопок вблизи от ворот в Саянском остроге. Более того, на планах новых Петропавловской (на Чикойской стрелке) и Троицкой (на р. Кяхте) крепостей, построенных по указанию графа С. Л. Владиславовича-Рагузинского в 1727–1728 гг., имелись здания самих бань, причем в Троицкой крепости баня стояла непосредственно на берегу реки [Артемьев, 1999, рис. 43, 45]. В последующем было продолжено изучение данного городища, что нашло частичное отражение в уже вышедшем отдельном издании [Бородовский, Чибышев, 2021].

Рис. 3 . Топографический план археологического памятника Соляной Поворот Fig. 3 . Topographic plan of the archaeological monument Solanoi Povorot

На площади всех перечисленных объектов местные жители часто находили предметы материальной культуры русского населения XVIII–XIX вв.: фрагменты керамики, монеты, пуговицы, фурнитуру для казачьих сабель, различные железные изделия и т. п. В школьном краеведческом музее с. Соляное осмотрены фрагменты русской керамики, монеты XVIII– XIX вв., изделия из бронзы и железа, происходящие из верхней части культурного слоя русского времени. Среди них особенно интересен бронзовый гребень с головками лошадей по верхним концам рамки. Такие предметы с коньковыми окончаниями широко использовались в качестве украшений у славян и финно-угров в Восточной Европе в Средние века и даже в Новое время [Балюнов, 2016]. Интересно отметить, что часть зубьев у найденного гребня обломлена. Это свидетельствует о том, что им пользовались и по прямому назначению.

Заключение

В результате проведенной разведки было установлено, что люди и грузы для строительства новых укрепленных пунктов по Иртышу могли преимущественно доставляться водным путем с применением различных типов судов и комбинации трех способов их транспортирования: на веслах и под парусом – в северной части Среднего Иртыша; дополнительно бечевой – в верхнем течении реки. Ход по степному берегу использовался мало, главным образом конными отрядами первопроходцев. Сравнивая данную ситуацию с имевшей место в При-енисейском крае, мы можем констатировать, что на Енисее, в отличие от Иртыша, отряды строителей двигались преимущественно по суше. Вполне вероятно, что это объяснялось более высокой скоростью течения в Енисее, серьезно затруднявшей транспортировку судов.

Отсутствие поблизости сосновых лесов заставляло первопроходцев использовать в оборонном зодчестве на Среднем Иртыше древесину лиственных деревьев, а для жилья возводить мазанки и пластянки.

Весьма значимым в процессе освоения региона следует считать отсутствие каменного сырья в виде галечников на изученном участке реки. Это приводило к существенному обеднению номенклатуры изделий, производимых в населенных пунктах по Среднему Иртышу, чем они и отличались от поселений, расположенных поблизости от гор, например от Саянского острога на Енисее у подножия Западного Саяна.

Факт обнаружения хотя и единичного фрагмента болотной руды, тем не менее, позволяет утверждать, что на данной территории имелось сырье для производства железных изделий на месте.

Особенности фортификации позволяют сделать вывод о русском происхождении памятников Крутоярка и Соляной Поворот. Полученные результаты стали возможными благодаря материальной поддержке и детальному знанию локальной археологии и истории местным населением. Это хороший пример взаимодействия общества и фундаментальной науки исторического профиля. Полученные результаты будут нами использованы в дальнейшей работе. В первую очередь планируется изучение геофизическими методами памятника Соляной Поворот и площади д. Крутоярка с целью установления здесь возможных рвов, валов и иных оборонительных сооружений.

Список литературы Некоторые особенности оборонного зодчества петровского времени на Среднем Иртыше

- Артемьев А. Р. Строительство городов и острогов Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII - XVIII веке и типы оборонительных сооружений // Отечественная история. 1998. № 5. С. 140-147.

- Артемьев А. Р. Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII - XVIII в.

- Владивосток: [Б. и.], 1999. 336 с. Балюнов И. В. Медные гребни из фондов Тобольского музея-заповедника // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 7: Археология и этнография. С. 149-157.

- Бородаев В. Б., Контев А. В. Формирование российской границы в Иртышско-Енисейском междуречье в 1620-1720 гг. Барнаул: АлтГПУ, 2015. 416 с.

- Бородовский А. П. Чибышев П. В. Соляной Поворот на Среднем Иртыше (станция, редут, станица на Иртышской оборонительной линии XVIII-XIX вв.): Учеб. пособие. Омск; Новосибирск: Апостроф, 2021. 124 с.

- Бояринцева А. После рекордного падения Иртыш в Омской области внезапно и резко поднялся. 2020. URL: https://superomsk.ru/news/93920-irtsh_v_omskoy_oblasti_vnezapno_ i_rezko_podnyalsya/ (дата обращения 31.07.2022).

- Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Болотная руда // Энциклопедическш словарь. СПб.: Типо-лито-графiя (И. А. Ефрона), 1891. Т. 4. 488 с.

- Матвеев А. В., Трофимов Ю. В. Русские военно-оборонительные укрепления Среднего Прииртышья XVII-XVIII вв. в исследованиях А. Ф. Палашенкова // Краеведение как феномен провинциальной культуры. Омск: Омский государственный историко-краеведческий музей, 2011. С. 373-378.

- Муратова С. Р. Географическое описание Иртышской линии // Вестник Том. гос. ун-та. 2013. № 373. С. 108-114.

- Муратова С. Р., Тычинских З. А. Фортификационные особенности пограничных крепостей Урала и Западной Сибири XVIII в. // Проблемы востоковедения. 2017. № 3 (77). С. 34-37.

- Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и документы. М.: Гл. ред. вост. лит., 1990. Т. 2 (1725-1727). 668 с.

- Титов А. Сибирь в XVII веке. Сборник старинных русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях. С приложением снимка со старинной карты Сибири. М.: Тип. Л. и А. Снегиревых, 1890. 253 с.

- Kharinsky A. V. Archaeological Study on Khankh Sum, Huvsgol Province 2008 year // Eastern Mongolia and Northern Culture: 2nd International Conference. Ulanbaatar, 2009, pp. 94-104.