Некоторые особенности отражения в центральной печати боевых действий в Чечне (1994-1996 годов)

Автор: Глушаченков А.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Информация и власть

Статья в выпуске: 2, 2008 года.

Бесплатный доступ

По мнению ряда печатных СМИ, российское общество к концу 1994 - началу 1995 года остановилось где-то в промежутке между тоталитарным прошлым и ожидаемым отечественными либералами весьма туманным будущим. Для характеристики положения, сложившегося в России, средства массовой информации применяли различные термины: тупиковое, катастрофическое, взрывоопасное и т. д. Во многом усугубляло политическую ситуацию в стране сложное социально-экономическое положение, заметно ухудшающееся материальное положение большинства населения по сравнению с предыдущими годами. Так, с января 1992 года рост цен в 3-4 раза опережал повышение зарплаты. В среднем потребительские цены на продовольствие с тех пор выросли более чем в 12 тысяч раз. Спад производства в стране так и не был остановлен.

Короткий адрес: https://sciup.org/170164352

IDR: 170164352

Текст обзорной статьи Некоторые особенности отражения в центральной печати боевых действий в Чечне (1994-1996 годов)

И сключительно важной темой обсуждаемой в печатных СМИ рассматриваемого периода было освещение участия армии в чеченских событиях. Р-аскрывая блок статей о чеченских событиях, связанных с началом и ходом войны, автор считает необходимым выделить основные их особенности.

Первая особенность связана с тем, что начало войны в октябре 1994 года носило скрытый характер, официальными лицами отрицалось участие в ней российских военнослужащих: «Р-оссийская армия не причастна к кровопролитию в Грозном. Б-ои ведут политики и наемники», «Министерство обороны предпримет все меры по освобождению заложников в ходе боев в Грозном и расследования на их причастность к Вооруженным силам Р-Ф…», «На запрос Государственной думы в МО Р-Ф о девяти пленных военнослужащих, показанных по телевидению, поступил отрицательный ответ на их принадлежность к Р-оссийской армии…», «Спасет ли Р-одина – мать пленных своих сыновей», «Как зовут военнослужащих, сгоревших в танках в Грозном десять дней назад?», «Грачев предал своих лейтенантов», «Провальный штурм Грозного готовился в МО Р-Ф»1 и др.

ГЛУШАчеНКОВ Алексей

Алексеевич – к. и. н., доцент, начальник кафедры гуманитарных и социально-

По данным пресс-службы президента Ч-ечни, в плену находились около 70 офицеров, один из которых впоследствии скончался. Комитет солдатских матерей представил фамилии солдат и офицеров из Кантемировской дивизии, которые находятся в Ч-ечне2. В этот период стало знаменитым высказывание министра обороны П. Грачева: «Я не очень интересуюсь тем, что там происходит. Вооруженные силы там не участвуют. Хотя я смотрю телевидение и слышу, там вроде пленных взяли… Я никогда бы не допустил, чтобы танки вошли в город. Это безграмотность дикая. А- во-вторых, если бы воевала армия, то одним парашютно-десантным полком можно было бы в течение двух часов решить все…»3

экономических дисциплин Военно-воздушной инженерной академии им.

Н. е. Жуковского

Вторая особенность публикаций связана с неподготовленностью и неорганизованностью ведения боевых действий, непониманием целей войны самими военнослужащими1. Примером этому могут служить как официальные комментарии президента Р-Ф Б-. Е-льцина «На днях мы закончим вооруженные действия в Ч-ечне…»2, так и заявления министра обороны П. Грачева «Я блицкрига не обещал…»3 Сообщения прессы о правде войны были совершенно иными: «Любимый вопрос на передовой: когда же подойдет тот парашютно-десантный полк, которым министр обороны обещал взять город за 2 часа…», «Мы окопное быдло. А- война в Ч-ечне – война лампасов. Наши флотоводцы показали полную бездарность…», «Б-ездарность политиков и генералитета проявилась в решении штурма Грозного на «арапа»…», «А-рмия была не подготовлена к войне…», «Нас не учили ловить бандитов на танках…»4

Печать сообщала о вопиющих случаях бездарности, граничащих с преступностью, которая проявилась и в подготовке личного состава к этой войне, и в работе военкоматов. Так, например, рядовому Л. Б-ольшакову, который несколько месяцев находился в чеченском плену, пришла повестка на военную службу5. Мать одного из военнослужащих искала своего сына в Грозном, а он под чужим именем был похоронен на чужой земле6. По ряду газетных сообщений, в Ч-ечню отправляли ребят призыва осени 1994 года. Некоторые командиры отказывались вести их бой даже под угрозой военного трибунала7. Вместе с тем в прессе появились сообщения о массовом поступлении в военкоматы заявлений добровольцев в Ч-ечню, прослуживших в армии и имеющих боевой опыт, чтобы заменить собой молодых солдат8. Косвенным подтверж- дением неподготовленности и несогласованности ведения боевых действий являются и мнения военных врачей, которые считают, что около 60–70% всех ранений было от своих9.

Неподготовленность к боевым действиям проявилась и в полном отсутствии представлений о численности противостоящих сил и их вооружении. Масштабы вооружения и военной техники, находящихся в распоряжении армии Д. Дудаева, превосходили все возможные предположения. Количественные показали в различных изданиях разнятся, но в целом примерную картину можно представить в таком виде10:

-

• две пусковые установки оперативно-тактических ракет «Луна». Правда, по некоторым данным, пусковые установки были испорчены и ракет для них не было;

-

• все учебно-тренировочные самолеты, находившееся на авиабазах «Калиновская» и «Ханкала». На 251 оставленный в Ч-ечне самолет имелся всего 41 подготовленный летчик. В рамках строительства своих Вооруженных сил Д. Дудаев на базах А-рмавирского училища вел подготовку еще около сотни летчиков. Кроме того, 40 человек были отправлены в Турцию для обучения летному делу;

-

• 108 единиц бронетанковой техники: 42 танка Т-62 и Т-72, 36 Б-МП-1 и Б-МП-2, 30 Б-ТР--70 и Б-Р-ДМ-2, 153 артиллерийские и минометные установоки, 590 единиц современных противотанковых средств;

-

• по официальным данным, 57 596 единиц стрелкового оружия. С трудом поддается подсчету количество боеприпасов. Не стоит забывать и о том, что приток боеприпасов и вооружений в этот регион был постоянным и неконтролируемым со стороны федеральных властей.

Третьей особенностью публикаций о чеченских событиях, по мнению автора, является социально-экономическая. Из анализа ряда статей можно сделать вывод о том, что «деньги на конфликт в Ч-ечне не предусматривались…»1 Интересной представляется справочная выкладка по финансовым расходам на чеченскую кампанию под заголовком «А-рмия воюет за собственную заработную плату», опубликованная в «Московском комсомольце» за 10 января 1996 года. В ней, в частности, говорилось, что, по данным Счетной палаты, содержание армейской группировки в Ч-ечне за 1995 год стоило 5,7 трлн. рублей: продовольствие – 103,1 мрлд. рублей, горючее – 6113,2 мрлд. рублей, вещевое имущество – 2556 мрлд. рублей, медицинское обеспечение – 59 мрлд. рублей, полевые и суточные – 266,4 мрлд. рублей, страховые выплаты – 34,3 мрлд. рублей, квартирно-страховые расходы – 33,5 мрлд. рублей, капитальный ремонт вооружения и военной техники – 775 мрлд. рублей, перевозка войск – 220,3 мрлд. рублей, ветеринарная служба – 0,6 мрлд. рублей, дополнительные затраты – 43 мрлд. рублей, прочие расходы – 239 мрлд. рублей, капитальные вложения на обустройство – 249 мрлд. рублей, покупка вооружения и военной техники – 2840 мрлд. рублей. В то время долг Министерства обороны по денежному довольствию военнослужащих и заработной плате гражданскому персоналу Вооруженных сил Р-Ф на 1 января 1996 года составлял около 4,3 трлн. рублей. Из этого следует, что «военнослужащие с присущим им благородством одолжили государству львиную долю денег, необходимую для восстановления конституционного порядка в Ч-ечне…»2 Отсюда несложно объяснить трудности с выплатами компенсаций, страховок ( за службу в Ч-ечне солдат получал 200 тыс. рублей, в случае смерти – 3 млн. рублей, которых едва хватало на похороны)3.

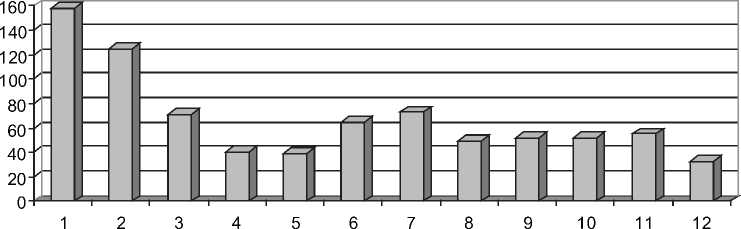

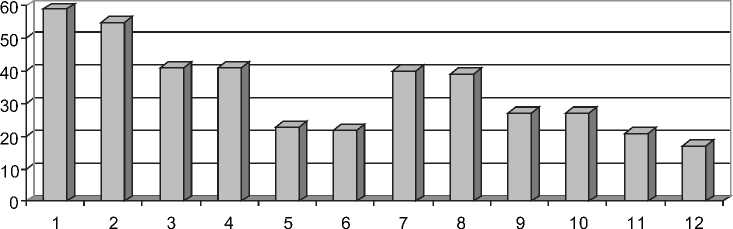

Ч-етвертой особенностью освещения процесса «наведения конституционного порядка» в Ч-ечне является то, что оно носило явно выраженный политический оттенок. Исходя из динамики количества публикаций о событиях в Ч-ечне в 1995 и 1996 годах, напрашивается ряд следующих выводов ( см диаграммы 1, 2 ).

-

1. Снижение количества публикаций в 1995 и 1996 годах приходится на периоды,

связанные с подготовкой и проведением выборов в Государственную думу в 1995 году и президента Р-Ф в июне 1996 года.

-

2. Р-ост числа публикаций совпадает с началом работы депутатов Государственной думы II созыва и кадровыми перестановками после выборов президента Р-Ф, в частности, назначения на должность министра обороны И. Р-одионова, секретаря Совета безопасности генерала А-. Лебедя, которые не поддерживали решение политических вопросов силовым методом.

-

3. Увеличение количества публикаций связано с активизацией законотворческой деятельности и обращения внимания на проблемы армии, воюющей в Ч-ечне. Так, президентом Р-Ф и Государственной думой было принято и издано более 10 нормативных актов, направленных на социальную защищенность военнослу-жащих4. Поездки же президента Р-Ф и депутатов Государственной думы в Ч-ечню носили явно пропагандистский харак-тер5.

-

4. Спады количества публикаций совпадают с явным вмешательством политиков различного уровня в ход боевых действий: май 1995 года, июнь-июль, ноябрь 1996 года, что вызывало крайне резкое недовольство военнослужащих: «Те, кто нам стреляет в спину… кому нужна передышка…», «Сколько стоит перемирие…», «О чем не говорят в Генштабе», «В Генеральном штабе настроение мрачное. Это опять передышка для боевиков…»6

Пятой особенностью этих событий, исходя из анализа печатных СМИ, было то, что четкой линии фронта не было. Война велась как на территории Ч-ечни, так и далеко за ее пределами. Б-ыли осуществлены террористические акты: в г. Б-уденновске захвачена городская боль ница, в 199 5 году в г. Кизляре захвачены

Динамика освещения событий в Чеченской республике в печатных СМИ в 1995 году *

Диаграмма 1

Проанализировано автором

Диаграмма 2

Динамика освещения событий в Чеченской республике в печатных СМИ в 1996 году *

Проанализировано автором

около тысячи заложников, в г. Каспийске взорван жилой дом, подавляющая часть жильцов которого были военнослужащие и члены их семей1. Военнослужащие, вернувшиеся из Ч-ечни, неоднократно получали письма-угрозы: «Е-сли еще раз поедешь воевать в Ч-ечню, то обратно приедешь на похороны своей семьи…»2

Воюющая армия в рассматриваемый период столкнулась и с тем, что ей самой пришлось отстаивать свою честь и достоинство в печатных СМИ перед обществом, которое она защищала: «Грязная война против Р-оссийской армии», «Наше общество очень больно, если позволяет глумиться над павшими», «С кем воюем, господа!», «От паники до предательства один шаг»3 и др. В «Красную звезду» потоком поступали письма россиян с поддержкой российских военнослужащих в Ч-ечне: «У нас изменилось представление о военнослужащих… Мы получили две правды о событиях в Ч-ечне. Одна формируется в московских кабинетах, другая видна из окопов российских военнослужащих…», «Они защищают всех нас…»4 Депутат Государственной думы, в прошлом известный журналист А-. Невзоров после поездки в Ч-ечню констатировал: «Не видел ни одного российского солдата, который отказался идти в бой, в войсках фантастический боевой дух, каждый комбат там умнее всей Государственной думы…» Р-езультатом его поездки стал видеорепортаж «А-д», после просмотра которого офицеры в Ч-ечне просили еще десять таких репортажей, чтобы сломать стену лжи вокруг армии1.

Огромное количество статей было посвящено подвигам российских военнослужащих и увековечиванию памяти тех, кто не вернулся: «Мужество и героизм российских воинов», «Слезы солдатских матерей», «В тех тяжелых боях», «Пермское эхо чеченской войны», «Не для меня придет весна», «Р-оманы о них еще напи-шут»2 и др. Р-едакциями газет «Красная звезда», «Комсомольская правда» были предприняты попытки опубликовать полные списки погибших в чеченской войне под рубриками «Светлой памяти имена» и «Книга памяти»3.

Р-усская история наглядно показала, что Р-оссия держалась армией и почти всегда существовала как военная держава, а армия была главной силой и символом государственной власти. Почти сто лет назад известный русский публицист М. О. Меньшиков, как и многие другие, подчеркивал: «А-рмия вовсе не есть место для свалки нечистот. А-рмия есть величайшая драгоценность народа, необходимейший орган, обеспечивающий государству жизнь… А-рмию надлежит оберегать как святыню, заботясь всемерно о сохранении ее духа…»4

Пока победоносная, хотя и не всегда совершенная армия оставалась основой национального существования Р-оссии, с ее мнением считались в мире, укреплялись устои государства, создавалась база для внутренних преобразований, постепенно обеспечивался переход к культурно-правовому демократическому государству, формировалась система самобытных ценностей.