Некоторые особенности развития и фенология яблони ягодной Malus baccata в условиях г. Чита (Восточное Забайкалье)

Автор: Ковалева Светлана Владимировна, Намзалов Бимба Батомункуевич

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 4, 2009 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена изучению особенностей развития и фенологии яблони ягодной в условиях городской среды. Фенологические наблюдения проводились в течение 3 вегетационных периодов.

Фенология яблони ягодной, фенологические наблюдения, вегетационный период, озеленение города, восточное забайкалье

Короткий адрес: https://sciup.org/148178811

IDR: 148178811 | УДК: 630.223

Текст научной статьи Некоторые особенности развития и фенология яблони ягодной Malus baccata в условиях г. Чита (Восточное Забайкалье)

Одной из актуальных проблем, касающихся городов, является увеличение ассортимента растений, используемых при зеленом строительстве. Дендрофлора Читы представлена малым видовым разнообразием, наиболее широко распространен интродуцент – тополь бальзамический Populus balsamifera – и растения, имеющие естественный ареал распространения, – вяз приземистый Ulmus pumila, яблоня ягодная Malus baccata и черемуха обыкновенная Padus avium (Ковалева, 2006). Такие растения, как клен приречный Aser ginnala, клен остролистный Aser platanoides, груша уссурийская Pyrus us- suriensis, черемуха Маака Pyrus ussuriensis, представлены единичными экземплярами (латинские названия приведены по Т.Н. Встовской, 2003).

Природные условия Восточного Забайкалья – горно-котловинный рельеф, суточные колебания температур, незначительное количество годовых осадков, низкий потенциал самоочищения окружающей среды – усложняют процесс интродукции ряда ценных древесно-кустарниковых форм. Среди лиственных пород наиболее широко в озеленении г. Чита используется Malus baccata.

Яблоня ягодная относится к семейству Rosaceae , вид широко распространен по территории Восточного Забайкалья. К числу достоинств интродуцента яблони ягодной относятся вполне подходящий к условиям среды вегетационный период, экономичность в посадке, быстрая приживаемость, толерантность к городским условиям, способность поддаваться обрезке при дизайнерской обработке, а также декоративность в период цветения и плодоношения. Наряду с этим отрицательной чертой этого вида в озеленении является значительное повреждение яблоневой молью, вплоть до полного уничтожения цветов и плодов, кроме этого лишь незначительно восстанавливаются листовые пластины.

Материалы и методы

В черте города проводились обследования, позволяющие определить степень воздействия урбанизированной среды на развитие яблони ягодной. Осуществлялось фенологическое наблюдение по методикам Б.И. Иваненко (1962) и И.Н. Бейдеман (1974), глазомерная оценка цветения и плодоношения, предложенная В.Г. Каппером (Наставление, 1980), проводились морфометрические измерения, осуществлялся сбор плодов, определялась жизнеспособность семян.

Пробные площадки, на которых произрастают исследуемые растения, отличаются по двум показателям:

А – географическому положению экспозиций – участок террасы в долине реки Чита; площадка на пологом предгорном шлейфе хребта Черский северо-западной экспозиции; модельный участок на подножье юго-восточного склона Титовской сопки.

Б – по категории среднего показателя загрязнения (СПЗ) почвенного покрова и атмосферного воздуха (Волосиков и др., 1999). С 2007 г. выделена контрольная площадка, максимально удаленная от города.

Результаты исследования

Фенологические наблюдения за яблоней ягодной проводились в течение вегетационных периодов с 2006 по 2008 г. При анализе полученных результатов отмечено наиболее раннее вступление в очередную из фаз развития в 2008 г. у растений на всех выделенных площадках. В 2008 г. начало раскрытия почек проходило в третьей декаде апреля, в 2006 г. данная фаза развития началась в середине второй декады мая. Длительность протекания каждой фенофазы в 2007 г. сокращена в отличие от таковых в 2006 г. Осеннее расцвечивание листвы в 2008 г. началось с середины второй декады сентября практически на всех пробных площадках, листопад завершился в середине октября. В 2006 г. листопад завершился в конце октября, при этом на некоторых деревьях оставалось небольшое количество листьев. Эта особенность связана с более ранним установлением безморозного периода, а также с отсутствием осадков, как в течение отдельных периодов вегетационного развития, так и на протяжении года.

На площадках разных экспозиций наблюдаются различные сроки вступления в последующую из фенофаз развития. Так, наиболее освещенная и закрытая с северной стороны многоэтажными зданиями пробная площадка максимально приближена к руслу реки Чита. Растущая здесь аллея яблонь, находящаяся под воздействием опасного СПЗ почвенного покрова и атмосферного воздуха, вступает в каждую фазу развития раньше, чем особи яблонь на других пробных площадках.

Немного позднее вступление в каждую из фаз развития наблюдается на трех пробных площадках, расположенных на экспозиции северо-западного склона хребта Черский. Это объясняется тем, что растения несколько затенены строительными сооружениями, находятся под пологом тополей и ильмов, растут на наветренном склоне.

На контрольной площадке наблюдается замедление в ритмике развития и длительное протекание каждой фенофазы развития, что связано с затенением растений.

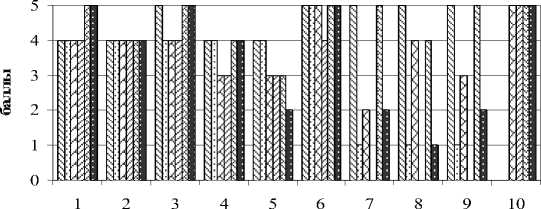

По шкале глазомерной оценки цветения и плодоношения насаждений и кустарников были проведены наблюдения, результаты которых отображены на рисунке.

экспозиция

Рис . Ритмика цветения и плодоношения яблони за три года – цветение 2006 г.; плодоношение 2006 г.; – цветение, 2007 г.; ^ – плодоношение, 2007 г.; – цветение 2008 г.; – плодоношение 2008 г.

Экспозиция . Долина реки Чита: 1 – допустимый СПЗ, 2 – умеренно опасный СПЗ, 3 – опасный СПЗ; юго восточный склон Титовской сопки: 4 – допустимый СПЗ, 5 – умеренно опасный СПЗ, 6 – опасный СПЗ; северо западный склон хребта Черский: 7 – допустимый СПЗ, 8 – умеренно опасный СПЗ, 9 – опасный СПЗ: 10 – контрольная площадка.

Примечание . Баллы характеризуются следующим образом: 0 – цветения или урожая нет; 1 – очень слабое цветение или очень слабый урожай; 2 – слабое цветение или слабый урожай; 3 – среднее цветение или средний урожай; 4 – хорошее цветение или хороший урожай; 5 – очень хорошее цветение или высокий урожай.

Очень хорошее цветение и высокий урожай наблюдаются на растениях контрольной площадки, которая расположена в долине реки Ингода, где исследуемые объекты затенены. Хорошее цветение и хороший урожай в течение трех лет наблюдаются на всех пробных площадках в долине реки Чита. На экспозиции северо-западного склона хребта Черский – от очень хорошего цветения до слабого, при этом урожай варьирует от слабого до полного отсутствия – данные показатели связаны с тем, что склон является наветренным, получает значительное количество осадков, а также сюда поступает большое количество поллютантов с объездной автодороги и от ТЭЦ-2 (Окружающая …, 1995). На пробных площадках данной экспозиции имеются значительные повреждения яблоневой молью, после чего на растениях не формируются плоды. На экспозиции юго-восточного склона Титовской сопки цветение характеризуется от очень хорошего до среднего, при этом отмечается количество урожая от очень хорошего до слабого. Уменьшение количества урожая на всех пробных площадках зависит от уровня загрязнения почвы и воздуха, а также связано с уменьшением атмосферных осадков в период вегетации и в течение года.

Заключение

В результате проведенных наблюдений можно сделать вывод, что, несмотря на очень хорошее цветение, в наиболее угнетенном состоянии находятся яблони, растущие на экспозиции северозападного склона хребта Черский, что связано с неблагоприятными условиями произрастания в зоне значительного загрязнения почв и воздушной среды.

Значительно лучше к условиям города приспособились растения, произрастающие в долине реки Чита при трех категориях загрязнения, о чем свидетельствуют наблюдения за три вегетационных периода. В целом неплохие характеристики имеют растения, произрастающие на юго-восточном склоне Титовской сопки при трех категориях загрязнения почвы и воздуха.

Проведенные исследования позволили выявить наиболее и наименее приспособленные локусы интродуцированных популяций яблони ягодной в условиях урбанизированной среды, что, в свою очередь, зависит не только от уровня загрязнения почвенного покрова и атмосферного воздуха различными видами поллютантов, но и от особенностей рельефа и ландшафтных условий в границах городской среды.