Некоторые особенности систем пространственного воспроизведения звука

Автор: Горчаков Б.М.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии радиосвязи, радиовещания и телевидения

Статья в выпуске: 4 т.6, 2008 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются особенности восприятия слухом человека пространственного звучания, субъективные характеристики воспринимаемых звуковых сигналов и связанные с этим особенности построения многоканальных систем записи, передачи и воспроизведения пространственного звучания.

Короткий адрес: https://sciup.org/140191265

IDR: 140191265 | УДК: 621.396.97+681.84.086

Текст обзорной статьи Некоторые особенности систем пространственного воспроизведения звука

Рассматриваются особенности восприятия слухом человека пространственного звучания, субъективные характеристики воспринимаемых звуковых сигналов и связанные с этим особенности построения многоканальных систем записи, передачи и воспроизведения пространственного звучания.

Постановка задачи

Современная техника цифровой передачи сигналов звукового вещания позволяет приблизить качество воспроизведения звука в помещении прослушивания к качеству звучания в хорошем концертном зале. Для чего это нужно? Часто отсутствует возможность посещения концертов выдающихся исполнителей. Системы звукозаписи и звукопередачи дают возможность прослушивания таких концертов значительно большему числу слушателей. Не меньшее значение имеет возможность создания высококачественных фондовых записей концертов выдающихся исполнителей, и прослушивание этих записей в будущем. Например, если бы подобные системы звукозаписи существовали в начале прошлого века, была бы возможность послушать в хорошем концертном зале пение Шаляпина, с качеством, соответствующим первоначальному звучанию. А теперь возможность создания таких систем записи-воспроизведения реальна.

Субъективные оценки качества звучания

Качество звучания определяется критериями, согласованными с субъективным восприятием звучаний. Для речи основным субъективным критерием качества звучания является разборчивость.В случае речи художественной не менее важным является сохранение тембра звучания.

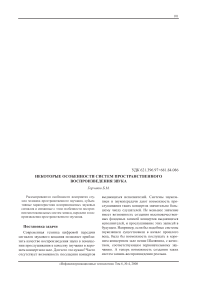

Иначе обстоит дело для музыки.Уровень гром-кости,прозрачность,пространственное впечатление, тембр звучания,баланс и тому подобные субъективные критерии вносят в значительной степени независимый вклад в формирование «хорошего звучания». На основе статистических экспертиз были установлены основные субъективные критерии, позволяющие оценить качество звучания музыки в концертном зале.Прозрачность – это различимость перекрывающих друг друга во времени тонов и одновременно звучащих инструментов,несмотря на налагающийся реверберационный отзвук помещения. Временная граница для полезных, с точки зрения прозрачности и пространственного впечатления,первых отражений, с одной стороны,и отзвука помещения,опреде-ляющего его гулкость (сумма поздних отражений),с другой стороны,составляет около 80 мС.

Пространственное впечатление – это слуховое восприятие, свойственное закрытому с нескольких или со всех сторон пространству. Пространственное впечатление складывается из следующих компонент: ощущения, что слушатель находится в одном помещении с источниками звука; известного представления о размерах помещения; гулкости; пространственности [1].

Гулкость – это ощущение, что кроме прямого звука имеется и отраженный звук, воспринимаемый не как повторения сигнала. В больших помещениях гулкость зависит от отношения поздней энергии отзвука к ранней. К ранней причисляют энергию прямого звука и отражений, которые на речи приходят примерно за первые 50 мС, а на музыке – за 80 мС после прихода прямого звука. На музыкальный сигнал гулкость оказывает до известного предела положительное влияние, способствуя слитности звучания. При слишком большой гулкости снижаются прозрачность звучания музыки и разборчивость речи [1].

Во всех электроакустических системах передачи гулкость оказывается значительно больше, чем при естественном слушании, из-за наложения отзвуков помещения прослушивания на отзвуки первичного помещения.

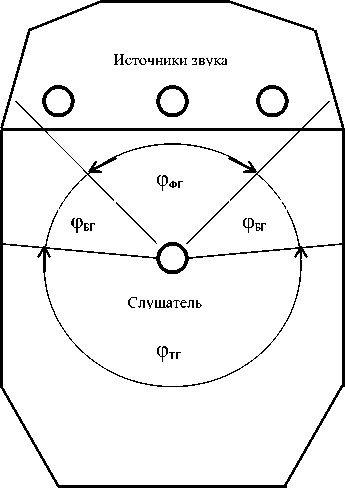

Пространственность – это ощущение, что источник звука (например, оркестр) имеет большие по сравнению с видимыми очертаниями размеры (в одну или обе стороны и вверх). Пространственность зависит от соотношения уровней энергии прямого звука в месте расположения слушателя и энергии отражений, приходящих с боковых направлений за 80 мС. Показанные на рис. 1 составляющие прямых и отраженных звуков поясняют формирование у слушателя перечисленных субъективных ощущений.

Электроакустические системы звукопередачи

Электроакустические системы, применяемые в звуковом вещании и телевидении, предназначе- ны для передачи звука из первичного помещения (студии, концертного зала) во вторичное (комнату слушателя). Различные электроакустические сис-

Источники звука

Рис.1. Отражения звука и характеристики звучания музыки

темы звукопередачи с тем или иным качеством

воспроизводят определенные характеристики звучания. В таких системах первичный акустический сигнал, создаваемый источниками звука в студии, после преобразования в электрический вещательный сигнал по каналам связи передается в помещение прослушивания. Акустический

сигнал характеризуется звуковым давлением p ( x , y , z , t ) , колебательной скоростью частиц воздуха v ( x , y , z , t ) и интенсивностью звука I ( x , y, z, t ) , являющихся многомерными функ-

циями координат помещения x , y , z и времени t . Соответствующие характеристики вещательного сигнала напряжение u ( t ) , ток i ( t ) и мощность P ( t ) являются одномерными функциями време-

ни t и, поэтому, не могут передать все свойства

акустического сигнала. Выход – создание многоканальных систем пространственного звучания.

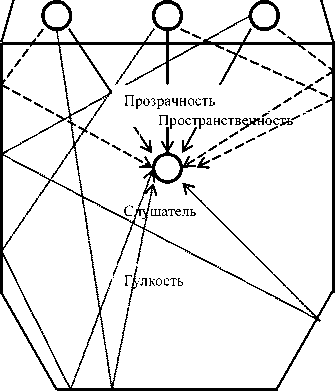

Одной из характеристик системы звукопере-дачи является число каналов в различных звеньях системы. При этом для обозначения типа системы звукопередачи используется условное обозначение:

NR R - Nt T - N A A, (1)

где NR , NT , NA – соответственно количество сигналов на выходе микшерного пульта, число каналов передачи сигналов и количество воспроизводимых громкоговорителями сигналов, как показано на рис. 2. Наиболее узким местом в системе звукопередачи являются каналы связи. Поэтому в аналоговых системах обычно выполняются условия:

N R > N t ; N t < N a . (2)

Микрофоны в студии

На громкоговорители

Рис.2. Электроакустическая система передачи звуковых сигналов

Высококачественные монофонические системы (системы звукопередачи 1 R –1 T –1 A ) хорошо воспроизводят высоту и громкость звучания, тембр звука, но плохо воспроизводят акустику помещения. При этом слушатель не воспринимает такие характеристики звучания, как прозрачность, гулкость, пространственность.

Двухканальные стереофонические системы 2 R –2 T –2 A значительно лучше, чем монофонические, воспроизводят прозрачность звучания, несколько лучше – гулкость. Пространственность звучания воспроизводится плохо. Многих любителей музыки, особенно профессионалов, качество звучания и в этом случае не устраивает.

В эпоху аналоговых систем звукопередачи дальнейшему улучшению качества звучания препятствовала необходимость получения для передачи программы большого числа каналов. Поэтому в звуковом вещании квадрафонические системы 4 R -4 T -4 A не получили практического распространения, а квазиквадрафонические системы 4 R -2 T -4 A не вышли из стадии опытной эксплуатации.

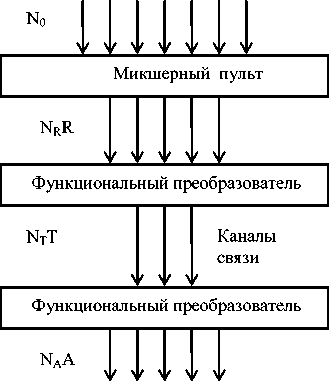

Появление цифровых систем звукопередачи и систем сжатия цифрового потока привело к созданию нового класса систем звукопередачи – систем пространственного звучания (Surround Sound). В таких системах NR первичных сигналов в кодере на передающей стороне преобразуется в общий цифровой поток, а на приемной стороне декодер преобразует цифровой поток в NA воспроизводимых сигналов, как показано на рис. 3. При этом N R = N A . В таких системах предельно достижимые качественные показатели определяются числом воспроизводимых сигналов, то есть числом громкоговорителей. Поэтому используемое ранее обозначение систем звукопередачи (1), заменили числом N .

A

Рис.3. Электроакустическая система передачи звуковых сигналов по цифровым каналам связи

Пространственные характеристики звучания определяются спектральными составляющими звуковых сигналов в полосе частот 250…5000 Гц. В то же время низкочастотные громкоговорители имеют большие габариты и низкую чувствительность из-за большой массы диффузора, что приводит к необходимости подведения большей электрической мощности для создания требуемого звукового давления. Поэтому в многоканаль- ных системах звукопередачи громкоговорители основных каналов (число таких громкоговорителей 5 и более) не воспроизводят низкие частоты. Нижние частоты воспроизводятся дополнительными каналами (число таких каналов чаще 1, иногда – 2) низкочастотных сигналов SW (сабвуфер или subwoofer), обозначаемыми также как LFE (Low Frequency Effect). Полоса воспроизведения каналов LFE составляет 25…120 Гц. Число НЧ каналов в обозначении системы отделяется точкой, например система 5.1.

Сигналы класса subwoofer значительно улучшают воспроизведение низких тонов и соответствующих спектральных составляющих, определяющих тембр звучания, но почти не влияют на пространственность звучания. В эпоху цифрового радиовещания системы пространственного звучания постоянно развиваются, при этом появляются системы все с большим числом воспроизводимых сигналов: 7.1, 9.2, 10.2 и так далее. Возникает проблема теоретического обоснования оптимального числа воспроизводимых сигналов.

Методы формирования звукового поля

В системах пространственного звучания наиболее сложной задачей является формирование во вторичном помещении звукового поля, при восприятии которого слушатель считает, что звучание не отличается от звучания в первичном помещении. Так как полную идентичность звуковых полей первичного и вторичного помещений получить невозможно (хотя бы из-за наложения отзвуков, возникающих во вторичном помещении на отзвуки первичного помещения), оценка субъективного восприятия звучания производится методом статистических экспертиз.

Всвязистенденциейувеличениячислаканалов в многоканальных системах возникает проблема определения предельного числа каналов, которое целесообразно использовать для достижения наиболее полного соответствия воспроизводимого пространственного звука звуковой картине хорошего концертного зала. Например, система 7.1, предусмотренная стандартом MPEG-2, содержит фронтальные (Front) левый Lf, центральный cf и правый rf, боковые (side) левый LS и правый rS, тыловые (rear) левый Lr и правый rr каналы, а также канал LfE, обозначаемый «.1». В [2] представлены сведения о созданной японским акустиком К. Хамасаки системе 22.2, где громкоговорители расположены в три слоя по высоте: 9 – в верхнем слое, 10 – в среднем, 3 широкополосных и 2 сабвуфера – в нижнем слое.

В данной работе остановимся на воспроизведении концертных программ, требующих наиболее точной локализации источников звука. В концертном зале слушатель сидит на месте, смотрит в сторону сцены. Четкая локализация звука в передней полусфере (со стороны сцены). Без четкой локализации должны воспроизводиться шум зрительного зала и, особенно, отраженные сигналы, определяющие акустику помещения. В последнем случае локализация звука неестественна, ухудшает звучание.

Разрешающая способность слуха различна во фронтальной и тыловой частях звуковой картины, на небольшой высоте и над головой слушателя. Под разрешающей способностью слуха понимается способность слушателя идентифицировать местоположение источников звука, находящиеся в различных точках пространства. Разрешающую способность слуха оценивают как минимальный угол между направлениями на два источника звука, при котором создается впечатление, что соответствующие звуки идут из различных точек пространства. При этом надо учитывать, что звуковой луч может огибать препятствие, приходить к уху человека, отразившись от различных препятствий. По этой причине слуховая разрешающая способность сильно зависит от акустического отношения (соотношением между уровнями прямого и отраженного звука).

Психофизические особенности слуха и зрения человека в значительной степени взаимосвязаны. Если мы видим объект, излучающий звук, мы подсознательно привязываем слуховой образ к зрительному. По этой причине при оценке стереофонического звучания методом статистических экспертиз источники звука закрывают ширмой, непрозрачной для световых волн, но прозрачной для звука. Однако в реальной жизни, а также при просмотре телевизионных передач, мы одновременно наблюдаем и слышим зрительные и слуховые образы.

Механизмы оценки местоположения источника звука во фронтальной и тыловой полусферах различны. На частотах ниже 150 Гц локализация невозможна. Важнейшим свойством слуха человека, определяющим прозрачность звучания, является бинауральная демаскировка сигналов [1].

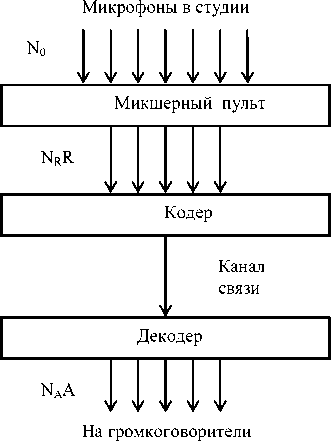

В соответствии с рассмотренными выше параметрами качества звучания музыки, в системе пространственного звуковоспроизведения необходимо выделить следующие области: фронтальную, в которой основную роль выполняют прямые звуки, определяющие прозрачность звучания; боковые (слева и справа), откуда приходят первые отражения, определяющие пространственность, и тыловую (сзади и сверху), воспроизводящую гулкость помещения. Данные области показаны на рис. 4.

Обозначив как ф ФГ , ф БГ и ф ТГ углы, под которыми слышны, соответственно, фронтальная, боковая и тыловая части звуковой картины в горизонтальной плоскости, а как ф ФВ , ф БВ и φ ТВ – подобные углы слухового обзора в вертикальных плоскостях, можно определить необходимое число громкоговорителей как

N _ ффГ _ ф ФВ + 2ф БГ _ ф БВ + ф ТГ _ фТВ

δ ФГ δ ФВ δ БГ δ БВ δ ТГ δ ТВ где § ФГ , 8 ФВ , § БГ , 5 БВ , 5 тг и 5 тв - углы, определяющие разрешающую способность слуха в пределах соответствующих углов слухового обзора ф ФГ, ф ФВ , ф БГ , ф БВ, ф ТГ и ф ТВ. Значения перечисленных величин могут быть найдены на основе анализа особенностей слуха человека, рассмотренных в [1; 3].

Рис.4. Области размещения громкоговорителей

Выражение (3), определяет максимальный предел числа громкоговорителей, а,соответственно, и числа передаваемых сигналов. Практически, с учетом рассмотренных выше особенностей восприятия слухом звуковой панорамы, такое количество громкоговорителей не является необходимым. Угол δИГ (в горизонтальной плоскости) между направлениями на два источника звука (например, на двух музыкантов в оркестре) может в k1Г раз превышать δФГ. Разрешающая способность слуха δФВ в вертикальной плоскости значительно ниже. Кроме того, исполнители на сцене,как правило,располагаются на горизонтальной плоскости,поэтому нет необходимости обеспечивать точную локализацию в вертикальной плоскости,так как это мало влияет на прозрачность звучания. Однако надо учитывать,что большое значение для акустики зала имеют первые отражения, в том числе от стены за сценой (обычно значительно ослаблены благодаря использованию эффективных звукопоглощающих материалов в проеме сцены)и от потолка вблизи сцены [5].Это надо учитывать при выборе значения поправочного коэффициента k1В, показывающего, во сколько раз можно увеличить расстояние по вертикали между громкоговорителями. Отражения от боковых стен в пределах углов φБГ создают эффект пространственности. Здесь не нужна точная локализация,поэтому расстояния между громкоговорителями, воспроизводящими отражения от боковых стен в горизонтальной и вертикальной плоскостях можно значительно увеличить,соответственно в k2Г и k2В раз. Отражения от удаленной от сцены части боковых стен,задней стены и большей части потолка формируют позднюю энергию отзвука (с задержкой от 80 мС до 2 С и более), определяющую гулкость помещения. Эти отражения имеют случайные фазы, при суммировании нашим органом слуха складываются энергетически и не создают эффект локализации источника звука. Поэтому в этой части вторичного помещения необходимое число громкоговорителей можно не связывать с разрешающей способностью слуха, которая, к тому же, в тыловой полусфере является довольно низкой. В зависимости от размеров зала в этой части помещения громкоговорители располагаются с определенными шагами Δb по горизонтали и Δh по вертикали, обеспечивающими равномерное озвучивание зала и случайное соотношение фаз, излучаемых этими громкоговорителями звуков. С учетом сказанного необходимое число громкоговорителей:

N _ ф ФГ _ ф ФВ + 2ф БГ _ ф БВ + к Л к Л к Л к S

1Г ФГ 1В ФВ 2Г БГ 2В БВ (4)

2LT + B H

+—Т--; Ab Ah где B и H – соответственно, ширина и высота зала, а LТ – длина части боковых стен в пределах угла φ ТГ.

Выводы

-

1. В электроакустических панорамных системах звукопередачи при определении числа громкоговорителей, а, соответственно, и числа сигналов, передаваемых по телекоммуника-

- ционным системам, в соответствии с качественными характеристиками звучания музыки, громкоговорители и каналы следует разделить на три основные группы.

-

2. Первая группа громкоговорителей и каналов связи обеспечивает воспроизведение звука во фронтальной области. Эта часть воспроизводимой звуковой панорамы обеспечивает прозрачность звучания, четкую локализацию источников звука и, соответственно, требует максимальной плотности расположения и количества громкоговорителей.

-

3. Вторая группа громкоговорителей предназначена для воспроизведения первых, наиболее интенсивных отражений звуковых волн, прежде всего от передней части боковых стен, и обеспечивает пространственность звуковой панорамы. Данные громкоговорители воспроизводят звуковые лучи после 1-2 отражений. Локализация отраженных звуков необходима, но менее четкая, чем для первой области. Поэтому шаг расположения громкоговорителей может быть значительно увеличен, а число громкоговорителей, соответственно, уменьшено.

-

4. Третья, тыловая группа громкоговорителей воспроизводит поздние отражения зву-

- ка, определяющие гулкость звучания и время реверберации помещения. Соответствующие звуковые лучи после многократных отражений имеют случайную фазу и формируют диффузную составляющую звукового поля. Звуки, создаваемые этими громкоговорителями не должны иметь локализации. Поэтому число громкоговорителей данной группы может быть минимальным, однако не может быть менее двух.

Список литературы Некоторые особенности систем пространственного воспроизведения звука

- Ковалгин Ю.А. Стереофония. М.: Радио и связь, 1989.-272с.

- Алдошина И.А. Научные результаты 122 конгресса AES в Вене//Звукорежиссер. №6, 2007. -С. 30-36.

- Ковалгин Ю.А. Звуковые системы радиовещания и телевидения. Часть 2. Системы пространственного звучания//Звукорежиссер. №4, 2004. -С. 76-84.

- Алдошина И.А. Визуализация звукового образа в пространственных звуковых системах//Звукорежиссер, №9, 2004. -С. 50-54.

- Анерт В., Штеффен Ф. Техника звукоусиления. М.: ООО «ПКФ Леруша», 2003. -416 с.