Некоторые особенности социально-экономического развития муниципальных образований Пермской области в оценках населения (1996-1998 гг.)

Автор: Красильщиков Г.Г.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Местное самоуправление и развитие территорий

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена сопоставлению основных показателей социально-экономического развития муниципальных образований Пермской области с результатами изучения общественного мнения в рамках ежегодных мониторинговых социологических опросов администрации Пермской области. В результате исследования определены некоторые особенности развития муниципалитетов Пермской области; выявлены проблемы, волнующие жителей области, а также установлена взаимосвязь между определенными показателями социально-экономического развития и изменением общественного мнения. Анализ данных мониторинговых социологических отчетов четко показывает, что подавляющее большинство жителей региона волновали проблемы социально-экономического, а не политического характера. Сложный социально-экономический климат в стране влиял на восприятие ситуации и в регионе, и в отдельных муниципалитетах - население не замечало отдельных позитивных тенденций и часто перекладывало ответственность за проблемы, возникающие на федеральном и региональном уровне, на местные администрации, что также затрудняло ход муниципальной реформы.

Местное самоуправление, муниципальные образования, социально-экономическое развитие территорий, пермская область, общественное мнение, социально-экономическая история

Короткий адрес: https://sciup.org/147204205

IDR: 147204205 | УДК: 332.1:352/353 | DOI: 10.17072/2218-9173-2016-2-104-116

Текст научной статьи Некоторые особенности социально-экономического развития муниципальных образований Пермской области в оценках населения (1996-1998 гг.)

В конце XX в. в России произошли события, кардинально изменившие ее политическую, экономическую и социальную сферы. Переход от административнокомандной модели экономики к рынку затронул все без исключения аспекты общественной жизни и уровни управления. Одним из важнейших факторов российской политики и экономики становятся отношения между центром и регионами [14]. В эпицентре научных споров и политической борьбы оказываются проблемы регионального развития, распределения полномочий, бюджетирования и многое другое. Наравне с ними обостряется проблема становления системы местного самоуправления и социально-экономического и общественнополитического развития территорий [6; 10]. О нерешенности данной проблемы до сих пор свидетельствуют постоянные и достаточно серьезные изменения в законодательстве о местном самоуправлении [11; 12]. Основы современной модели местного самоуправления закладывались в девяностые годы прошлого века, что подтверждает необходимость тщательного изучения особенностей ее развития в постсоветской России для понимания сложившейся текущей ситуации.

Близость местного самоуправления к проблемам населения, с одной стороны, и тесная взаимосвязь со становлением и развитием регионов и

Красильщиков Г.Г. Некоторые особенности социально-экономического развития муниципальных образований Пермской области... государства в целом – с другой, делают необходимым изучение социальноэкономических и общественно-политические процессов, протекающих в конкретных территориях, а также отношения к ним населения.

Изучение основных показателей социально-экономического развития и отношения населения к проблемам в сфере экономики и социальной сферы позволяют провести комплексный анализ – сочетать как объективную, так и субъективную оценку процессов и явлений, происходящих на региональном и муниципальном уровнях.

Данное исследование представляет собой попытку сопоставить основные показатели социально-экономического развития муниципальных образований Пермской области с результатами изучения общественного мнения.

Цель работы – определить содержание, тенденции и динамику социальноэкономического развития муниципальных образований Пермской области в период с 1996 по 1998 гг. и изучить особенности его восприятия населением.

Верхние хронологические рамки обусловлены свертыванием «муниципальной революции», ратификацией Европейской хартии местного самоуправления и внесением в Государственную Думу проекта Налогового кодекса РФ, который резко сокращал возможности местного налогообложения и тем самым ставил под вопрос финансовую автономию муниципалитетов [2; 3], а нижние – фактическим началом реализации федерального закона от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Несмотря на то, что федеральный закон вступил в силу с 1 сентября 1995 г., его фактическая реализация была «заморожена» указом Президента РФ от 17 сентября 1995 г. № 951, в котором было рекомендовано перенести срок выборов в органы местного самоуправления до конца 1997 г., а затем, в марте 1996 г., уже новый состав Государственной Думы вынужден был пойти на перенос срока вступления в силу федерального закона до конца 1996 г. [2]

Данный этап характеризуется формированием новых элит на местах и всплеском интереса центра к муниципальному уровню власти [2; 13]. По словам Р. Туровского, ситуация вынудила федеральный центр начать «игру в местное самоуправление» [14].

Основу источниковой базы исследования составляют данные мониторинговых социологических отчетов, которые сектор социологического мониторинга Администрации Пермской области проводил от одного до трех раз в год [4], а также статистические и расчетные данные о социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях региона, представленные в работе В.Н. Лексина и А.Н. Швецова «Муниципальная Россия. Социальноэкономическая ситуация, право, статистика» [9].

Данные социологического мониторинга, который проводился в том числе и в муниципальных образованиях области позволяют определить не только «среднеобластные» значения, но и отношение к проблемам социальноэкономического развития на местах и дают возможность выделить тенденции, характерные как для региона в целом, так и для отдельных его территорий.

Статистические и расчетные данные, сформированные в результате исследования В.Н. Лексина и А.Н. Швецова, являются уникальным источником, позволяющим получить объективное выражение социально-экономических процессов на областном и местном уровнях власти.

В работе применяются также количественные методы. Их использование обусловлено характером источниковой базы и позволяет раскрыть качественную сущность социально-экономических процессов [1; 7].

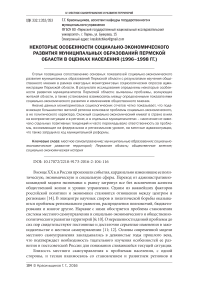

В результате сущностно-количественного анализа данных мониторинговых отчетов были выделены проблемы социально-экономического и общественно-политического развития, которые волновали жителей области в изучаемый период. К социально-экономическим относятся трудности социально-бытового характера, проблемы в сфере образования, здравоохранения, экономического развития, а к общественно-политическим – межнациональные отношения, вопросы функционирования государственных институтов и внутриполитической стабильности, а также ценностные ориентации населения. В данном исследовании обратимся к наиболее актуальным проблемам социально-экономического характера, а именно – росту преступности, цен, угрозе безработицы, кризису в экономике, расслоению в обществе и задержке выплат заработной платы (см. рис. 1).

Рис. 1. Проблемы социально-экономического развития в оценках населения Пермской области

Задержка выплат заработной платы является, безусловно, наиболее важной проблемой в середине девяностых годов XX в. Задолженность по выплате заработной платы в номинальном выражении в Российской Федерации увеличилась с 38,6 млрд руб. в 1996 г. до 74,55 млрд руб. в 1998 г.1

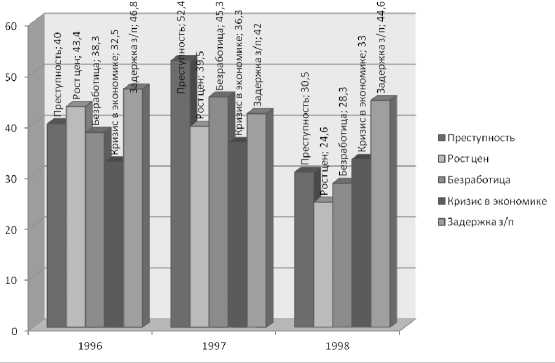

Задержки и невыплаты заработной платы носили всеобъемлющий характер и были обусловлены общеэкономической ситуацией в стране. Не является здесь исключением и Пермская область. В период с 1996 по 1998 гг. по данным мониторинговых социологических отчетов Администрации Пермской области проблема задержки заработной платы являлась наиболее актуальной для населения Прикамья. Количество жителей, озабоченных данной проблемой, колебалось от 27 до 64,1% в отдельных территориях (см. рис. 2). Наибольшие показатели были зафиксированы в 1996 г. в г. Александровске, г. Краснокамске, г. Лысьве, Нытвенском и Добрянском районах, в 1997 – в Ильинском, Кишертском, Оханском, Усольском, Гайнском и Кудымкарском районах, в 1998 – в Красновишерском и Чердынском районах.

Проблема задержки выплат заработной платы характерна для всех муниципальных образований Пермской области и не зависит от их экономического уклада.

Рис. 2. Количество жителей, обеспокоенных задержками заработной платы. Территориальный аспект

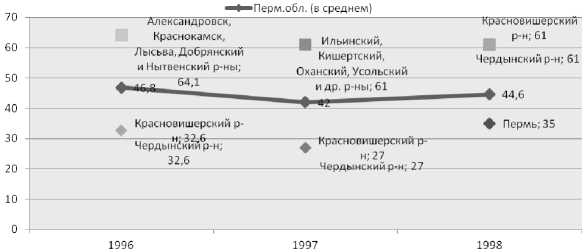

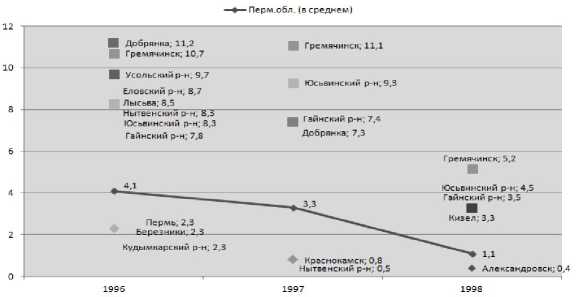

Уровень преступности на протяжении 1996–1998 гг. вызывал серьезное опасение у жителей Прикамья (см. рис. 3). В 1997 году более половины (52,4%) респондентов выражали озабоченность ее ростом. Значимость данной проблемы в региональной повестке обусловлена не только «лихими девяностыми», но и определенным историческим наследием. На территории области еще с советских времен существовала развитая сеть учреждений пенитенциарной системы. Согласно данным отчета, сделанного начальником Управления исполнения наказаний в начале 1999 г., в подведомственных ему учреждениях на 9 декабря 1998 г. в колониях общего и строгого режима, включая больницы, содержалось 20985 чел., в колониях-поселениях – 1098 чел., в воспитательных колониях – 901 чел., в СИЗО – 7275 чел. [5] В Прикамье на 10000 населения было зафиксировано в 1996 г. 2679 преступлений, в 1997 – 2416, в 1998 – 2624 [9].

Наибольшее число граждан, обеспокоенных ростом преступности, проживало либо в крупных городах (Пермь и Березники), либо в депрессивных территориях области (Гремячинск и Кизел).

Наименьшую обеспокоенность ростом преступности в изучаемый период проявляли жители северных (Красновишерский и Чердынский районы) и сельскохозяйственных территорий области (Ильинский, Оханский, Кишер-сткий и др.). Однако даже в указанных муниципалитетах количество людей, озабоченных данной проблемой, составляло свыше 10%.

Так же, как и проблема задержек заработной платы, проблема роста преступности определена общероссийскими процессами, но имеются и региональные особенности – развитая система учреждений исполнения наказаний. Таким образом, крупные города региона (Пермь, Березники, Соликамск) становились своего рода «перевалочными пунктами» для выходивших на свободу преступников-рецидивистов.

Рис. 3. Количество жителей, обеспокоенных ростом преступности. Территориальный аспект

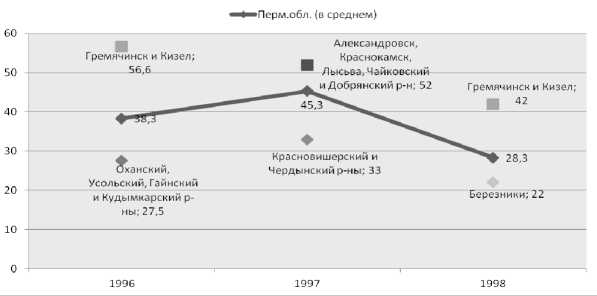

По результатам анализа данных мониторинговых отчетов, проводимых в 1996–1998 гг., проблему безработицы также можно отнести к числу наиболее волнующих население Пермской области. Количество обеспокоенных угрозой безработицы в Прикамье в изучаемый период колебалось от 28,3 до 45,3% (см. рис. 4).

Наиболее непростая ситуация сложилась в г. Кизеле и г. Гремячинске (эти муниципалитеты были «лидерами» в 1996 и 1998 гг. по количеству обеспокоенных угрозой безработицы). Обострение проблемы связано, прежде всего, с начавшейся в 1997 г. ликвидацией шахт Кизеловского угольного бассейна.

В 1997 году население Александровска, Краснокамска, Лысьвы, Чайковского и Добрянского района также было озабочено угрозой безработицы. В данных муниципалитетах доля такого населения достигала 52% от общего числа жителей.

Менее всего потенциальная потеря работы тревожила население ряда «старопромышленных» территорий области (Оханский и Усольский районы), муниципальных районов Коми-Пермяцкого автономного округа (Гайнский и Кудымкарский районы), Красновишерского и Чердынского районов и Березников.

Рис. 4. Количество жителей, обеспокоенных угрозой безработицы. Территориальный аспект

Если обратиться к официальной статистике, то в Пермской области можно наблюдать снижение количества зарегистрированных безработных (см. рис. 5) с 67,6 тыс. чел. в 1996 г. до 19,4 в 1998 г. Тем не менее, общая численность безработных продолжала расти и составила в 1998 г. 188,3 тыс. чел. (в 1996 г. – 126,1 тыс. чел.) [9].

Что касается территориального аспекта, то в большинстве муниципалитетов с высоким уровнем обеспокоенности населения угрозой потерять работу количество безработных действительно превышает среднеобластные значения (г. Кизел, г. Гремячинск, г. Лысьва, г. Чайковский, Добрянский и Нытвенский районы). Однако существуют и исключения – в 1996 г. в некоторых сельскохозяйственных (Еловский) и «старопромышленных» (Усольский) районах, а также в территориях Коми-Пермяцкого автономного округа (Гайнский и Юсьвинский районы) при количестве зарегистрированных безработных, значительно превышающем средние значения, обеспокоенность данной проблемой была отмечена не более, чем у трети населения. А в 1997 году в Краснокамске и Нытвенском районе были зафиксированы одни из самых высоких среди территорий области показатели обеспокоенности угрозой безработицы среди населения (52% и 49% соответственно), хотя количество зарегистрированных безработных было крайне мало. Это может свидетельствовать либо о преувеличении жителями угрозы безработицы в конкретной территории, либо о несовершенстве трудовой статистики.

Рис. 5. Количество зарегистрированных безработных, % от численности населения в трудоспособном возрасте

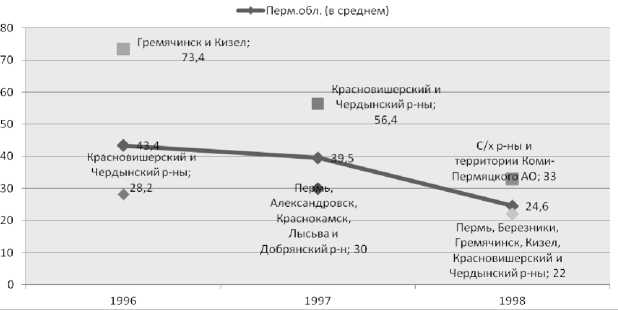

Проблема роста цен в оценках населения Пермской области в 1996 г. занимала по своей значимости второе место (43,4% населения), в 1997 г. – четвертое (39,5%), а в 1998 г. – пятое (24,8%) (см. рис. 6).

В 1996 году в отдельных муниципалитетах число обеспокоенных высокими ценами превышало 70% (г. Гремячинск и г. Кизел), а наименьший показатель (28,2%) был отмечен в северо-восточных территориях Прикамья (Чер-дынский и Красновишерский районы). Стоит отметить, что уже в 1997 г. доля населения, взволнованная ростом цен, в Чердынском и Красновишерском районах выросла до 56,4%.

В 1998 году рост цен в качестве наиболее угрожающей проблемы отмечают лишь 24,6% населения области. Она не стала менее актуальной, но ушла на второй план, уступив место разразившемуся в августе 1998 г. кризису. Также стоит отметить и меры российского правительства, которое в первое время после дефолта стало сдерживать рост цен на продукцию естественных монополий (электроэнергетика, ж/д транспорт и т.д.). В результате темпы повышения цен на их продукцию почти в два раза отставали от темпов инфляции по экономике в целом [8].

Актуальность данной проблемы для населения в 1996–1998 гг. подтверждается и статистическими данными. Так, в изучаемый период мы видим в Прикамье стремительный рост индекса потребительских цен (в 1996 г. – 12,3%, в 1997 – 110,5%, в 1998 г. – 183,7%). Стоимость 25 основных продуктов питания в 1998 г. увеличилась до 409,6 руб. (в 1996 г. составляла 218,2 руб., в 1997 г. – 226,7 руб.), а величина прожиточного минимума – до 422 руб. (в 1996 г. – 338,6 руб., в 1997 г. – 336,1 руб.). Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума колебалась от 18 до 21%. Стоит отметить, что с 1996 по 1998 гг. происходил рост номинальных доходов населения (с 756,5 руб. в 1996 г. до 1000,9 руб. в 1998 г.). С 1996 по 1997 гг. реальные доходы также росли, а вот в 1998 г. упали и составили всего 83,7% от суммы дохода в 1997 г. [9].

Рис. 6. Количество обеспокоенных ростом цен. Территориальный аспект

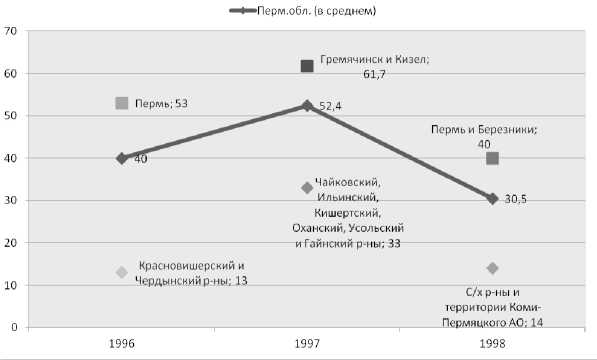

Кризисные явления в экономике, упадок в промышленности и сельском хозяйстве также являются достаточно острой проблемой для жителей Пермской области (см. рис. 7). Доля населения, обеспокоенного данной проблемой, составляла в 1996–1998 гг. в среднем 32–36%, однако в некоторых территориях превышала 40% и 50%.

Экономический кризис беспокоил в большей степени жителей крупных городов и промышленных территорий, в меньшей – сельской местности. В 1996 году данная проблема острее всего ощущалась в Чайковском районе (41,8%) и г. Перми (41,6%). Менее всего на нее обращали внимание жители Ильинского, Кишертского, Оханского, Усольского, Гайнского и Кудымкарского районов.

В 1997 году более половины жителей Красновишерского и Чердынского районов (51%) отметили кризис в экономике, упадок в промышленности и сельском хозяйстве как одну из наиболее угрожающих проблем. Высокий показатель зафиксирован также в г. Александровске, г. Краснокамске, г. Лысьве и Добрянском районе (46%). Менее всего экономический кризис беспокоил жителей г. Перми и г. Чайковского (29%).

Последствия экономического кризиса лета 1998 г. менее всего ощутили жители развитых сельскохозяйственных районов области (Ильинский, Кишертский, Оханский и др.), а также г. Александровска, г. Губахи, Горнозаводского и Добрянского районов. Число жителей в этих муниципальных образованиях, отметивших кризис в качестве значимой проблемы, составило всего 22%. Наиболее явно спад в экономике почувствовали жители г. Березников – данную проблему выделили в 1998 г. 42,5%.

Рис. 7. Количество обеспокоенных кризисом в экономике, упадком промышленности и сельского хозяйства. Территориальный аспект.

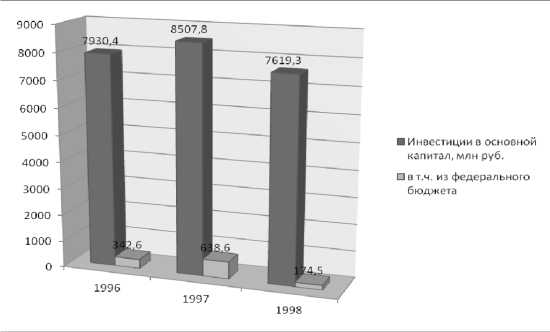

Влияние кризиса на экономику Пермской области подтверждают и статистические показатели [9]. Так, после небольшого роста в 1996–1997 гг., в 1998 г. инвестиции в основной капитал уменьшились практически на 1 млрд руб., в т.ч. из федерального бюджета более чем на 400 млн руб. (см. рис. 8).

Рис. 8. Инвестиции в основной капитал, млн руб.

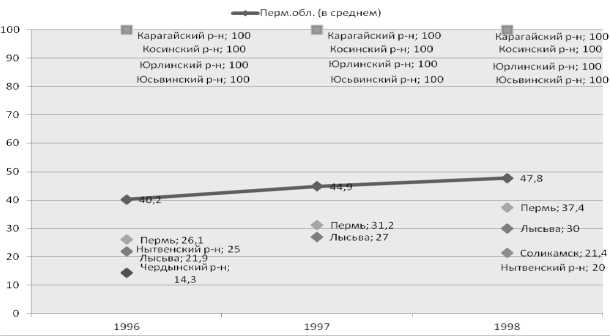

Доля убыточных предприятий в Пермской области в период с 1996 по 1998 гг. увеличилась на 7% и оставила 47,8% (см. рис. 9). В некоторых территориях (Карагайский, Косинский, Юрлинский, Юсьвинский районы) процент убыточных предприятий доходил до 100. Стабильно невысокий относительно других территорий процент убыточных предприятий в г. Перми (от 26,1% до 37,4%) и г. Лысьве (от 21,9% до 30%) [9].

Рис. 9. Доля убыточных предприятий, % от их общей численности

Сочетание в исследовании данных ежегодных мониторинговых опросов Администрации Пермской области со статистическими и расчетными показателями социально-экономического положения Пермской области, в т.ч. муниципальных образований Пермской области позволяет сочетать субъективные и объективные показатели при оценке социально-экономических процессов и явлений.

В ходе исследования было выявлено несколько особенностей социальноэкономического развития муниципальных образований Пермской области и специфика их восприятия населением.

Во-первых, в ходе анализа данных мониторинговых отчетов Администрации Пермской области были раскрыты наиболее угрожающие, по мнению населения, проблемы социально-экономического развития – рост преступности, рост цен, угроза безработицы, кризис в экономике, социальное расслоение и задержка выплат заработной платы.

Во-вторых, наибольшее волнение у жителей области вызывает проблема задержки выплат заработной платы. Эта проблема характерна в той или иной мере для всех муниципальных образований региона.

В-третьих, обеспокоенность ростом преступности обусловлена не только обострением криминогенной ситуации в России в целом, но и наличием на территории области развитой сети учреждений исполнения наказаний. Рост преступности более всего отмечают жители областного центра и других крупных городов Прикамья.

В-четвертых, в большинстве муниципалитетов с высокой долей населения, обеспокоенного угрозой потерять работу, количество безработных действительно превышает среднеобластные значения. Данная проблема наиболее актуальна для территорий Кизеловского угольного бассейна.

В-пятых, проблема роста цен характерна, в первую очередь, для периферийных и депрессивных территорий области, однако эту проблему отмечали большое число жителей всех без исключения муниципальных образований. Ее актуальность подтверждается ростом индекса потребительских цен, увеличением прожиточного минимума и стоимости основных продуктов питания и падением реальных доходов населения в 1998 г.

В-шестых, экономический кризис лета 1998 г. оказал влияние не только на экономику края, но и на общественное мнение. Так, в среднем по области примерно треть населения выделяла кризисные явления в экономике, упадок в промышленности и сельском хозяйстве в качестве наиболее серьезной проблемы. В некоторых территориях этот показатель доходил до 42% (Березники) и 51% (Красновишерский и Чердынский районы).

В целом, население Пермской области волновали, в первую очередь, общероссийские проблемы социально-экономического характера. Сложная ситуация в стране влияла на общественное мнение – граждане часто не замечали позитивных сдвигов в конкретных территориях, федеральная и региональная повестка для них была важнее, чем муниципальная. Ответственность за проблемы федерального и регионального уровня часто перекладывалась на местных руководителей, что и осложняло и без того непростой ход реформы местного самоуправления.

Список литературы Некоторые особенности социально-экономического развития муниципальных образований Пермской области в оценках населения (1996-1998 гг.)

- Бородкин Л.И. Нелинейная динамика социально-политических процессов: междисциплинарный подход к методологии анализа//Октябрь 1917 года: взгляд из XXI века/под. ред. Ю.М. Антоняна. М.: РИПО, 2007. С. 56-73.

- Гельман В.Я. Политические аспекты реформы местного самоуправления . URL: http://ru-90.ru/content/гельман-вя-политические-аспекты-реформы-местного-самоуправления-0 (дата обращения: 18.04.2016).

- Гельман В.Я., Рыженков С.И., Белокурова Е.В., Борисова Н.В. Реформа местной власти в городах России, 1991-2006 . URL: http://www.eu.spb.ru/images/pss_dep/gelman_ref_mest_vl.pdf (дата обращения: 08.02.2016).

- Данные мониторинговых социологических опросов Администрации Пермской области/Фонды гос. архива Перм. края № Р-1809.

- Доклад о соблюдении прав человека в Пермской области в 1998 году, первой половине 1999 года . URL: http://www.prpc.ru/doclad98/d_39.shtml (дата обращения: 29.09.2016).

- Зубкова О.Г. История становления и развития местного самоуправления в городах Удмуртской республики в 1994-2003 гг. . URL: http://elibrary.unatlib.org.ru/handle/123456789/12975 (дата обращения: 07.09.2016).

- Ковальченко И.Д. Количественные методы в исторических исследованиях. М.: Высш. шк., 1984. 384 c.

- Кувалин Д.Б. Экономическая политика и поведение предприятий: механизмы взаимного влияния. М.: МАКС Пресс, 2009. 319 c.

- Лексин В.Н., Швецов А.Н. Муниципальная Россия: Социально-экономическая ситуация, право, статистика (энциклопедический справочник). Т. 4: Города и районы Урала и Западной Сибири. М., УРСС, 2000. 872 c.

- Матвеев М.Н. Власть и общество в системе местного самоуправления России в 1993-2003 годах . URL: http://www.m-matveev.ru/index.php/publikacii/publ-diss/461-trud (дата обращения: 01.09.2016).

- О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов : федер. закон от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163524 (дата обращения: 21.08.2016).

- Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федер. закон от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/(дата обращения: 23.09.2016).

- Раевская А.Р. Развитие местного самоуправления в Москве в 1991-2003 гг.//Материалы Междунар. молодеж. науч. форума «ЛОМОНОСОВ-2011»/отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова . М.: МАКС Пресс, 2011. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM): 12 см. (0,13 п.л.).

- Туровский Р. Отношения «Центр -регионы» в 1997-1998 гг. между конфликтом и консенсусом//Полития. 1998. № 1. С. 5-32.