Некоторые подходы к анализу структуры адаптивного ответа при профессиональном облучении

Автор: Петушкова В.В., Пелевина И.И., Серебряный А.М., Когарко И.Н., Когарко Б.С., Аклеев А.В., Азизова Т.В., Нейфах Е.А., Алещенко А.В., Ганеев И.И., Ктиторова О.В.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 т.29, 2020 года.

Бесплатный доступ

В продолжение изучения последствий хронического воздействия ионизирующей радиации на геном человека в 2018 г. проведено исследование повреждённости генома лимфоцитов периферической крови 23 сотрудников, подвергшихся облучению в связи с работой на производстве плутония (ПО «Маяк», Озёрск). Средняя дозовая нагрузка за счёт внутреннего альфа-излучения на лёгкие оценивалась в 0,12±0,024 Гр, тогда как на костный мозг - 0,045±0,0087 Гр. Индивидуализированные дозы внешнего гамма-излучения на костный мозг в среднем имели значения 1,6±0,1 Гр, на лёгкие в среднем составили 1,8±0,12 Гр. Использован микроядерный тест с цитокинетическим блоком и цитохалазином В. Проанализировано влияние различных факторов ионизирующего излучения на спонтанную частоту микроядерных клеток и структуру адаптивного ответа. Адаптивный потенциал лимфоцитов находился в корреляции с дозами внешнего и внутреннего облучения. Полученные данные свидетельствуют о том, что спонтанная повреждённость генома лимфоцитов связана с уровнем внутреннего, а не внешнего, облучения лёгких индивидуума (r=0,51; p=0,015) и костного мозга (r=0,47; p=0,026), а также с продолжительностью работы на производстве (r=0,43; p=0,046). Результаты данного исследования могут иметь значение для прогнозирования возможных отдалённых последствий пролонгированного воздействия ионизирующего излучения на сотрудников подобных производств.

Ионизирующее излучение, плутоний, профессиональное облучение, адаптивный ответ, микроядерный тест, лимфоциты периферической крови, внешнее облучение, внутреннее облучение, персонал, индивидуальная радиочувствительность, продолжительность воздействия радиации

Короткий адрес: https://sciup.org/170171452

IDR: 170171452 | УДК: 613.648.4:612.017.2 | DOI: 10.21870/0131-3878-2020-29-4-97-105

Текст научной статьи Некоторые подходы к анализу структуры адаптивного ответа при профессиональном облучении

Работа служит продолжением серии исследований адаптивного ответа стимулированных лимфоцитов периферической крови (ЛПК) человека, характеризующих клеточные ответы на хроническое воздействие редко-ионизирующего излучения [1-3]. Данные о влиянии плотно-ионизирующих излучений на индукцию адаптивного ответа до настоящего времени ограничены, поэтому целью настоящего исследования было изучение влияния сочетанного внешнего гамма-и внутреннего альфа-излучения на структуру адаптивного ответа и повреждённость генома стимулированных лимфоцитов крови работников, занятых на производстве плутония и подвергшихся хроническому облучению. Внутреннее облучение персонала было обусловлено преимущественно 239Pu, который поступал в организм человека с дыханием и накапливался в лёгких, печени и костном мозге [4]. Известно, что альфа-частицы 239Pu обладают высокой биологической эффективностью, создавая локально высокие дозы облучения и вызывая плохо репари-руемые повреждения ядерной ДНК [5].

Петушкова В.В. * – вед. спец., к.э.н.; Пелевина И.И. – гл. научн. сотр., д.б.н., проф.; Серебряный А.М. – ст. научн. сотр., д.х.н., Когарко И.Н. – гл. научн. сотр., д.м.н.; Когарко Б.С. – ст. научн. сотр., к.ф.-м.н.; Нейфах Е.А. – ст. научн. сотр., к.б.н.; Ганеев И.И. – инж.-исслед.; Ктиторова О.В. – научн. сотр., к.б.н. ФИЦ ХФ РАН. Аклеев А.В. – директор, д.м.н., проф. ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА. Азизова Т.В. – зам. директора, к.м.н. ФГУП ЮУрИБФ ФМБА России. Алещенко А.В. – ст. научн. сотр., к.б.н. ИБХФ РАН.

Материалы и методы

Использованы результаты обследования группы из 23 сотрудников – ветеранов плутониевого производства ПО «Маяк», подвергшихся пролонгированному профессиональному облучению источниками ионизирующей радиации. Группа была сформирована из людей одной возрастной категории (на момент исследования возраст составил от 80 до 90 лет), имевших сходные социально-экономические условия жизни и медицинского обслуживания. В группе было 10 мужчин и 13 женщин. В исследование включали лиц, не имевших острых и обострений хронических воспалительных заболеваний, злокачественных новообразований и заболеваний крови.

Продолжительность контакта людей данной когорты с источниками внешнего гамма-излучения соответствовала срокам работы на производстве, была значительной и в среднем составила 30,3±3 лет. Индивидуализированные расчётные дозы внешнего облучения на костный мозг в среднем имели значения 1,6±0,1 Гр (диапазон значений от 0,276 до 2,236 Гр). Дозы внешнего облучения на лёгкие в среднем равнялись 1,8±0,12 Гр (в диапазоне от 0,304 до 2,513 Гр).

Средняя продолжительность контакта с источниками альфа-излучения для данной группы людей составила 66,4±0,6 года. Средняя лучевая внутренняя нагрузка на лёгкие оценивалась в 0,12±0,024 Гр (диапазон значений от 0,008 до 0,439 Гр), тогда как на костный мозг – 0,045±0,0087 Гр (значения варьировали от 0,003 до 0,154 Гр). Важно отметить, что основной вклад в формирование внутреннего облучения на костный мозг и лёгкие вносил инкорпорированный в костную ткань и лёгкие 239Pu [4], пожизненными носителями которого становились работники после завершения профессиональной деятельности.

В качестве модели радиационных изменений – показателя генотоксических событий – были использованы ЛПК. Оценивалась спонтанная частота повреждённых клеток с микроядрами, а также индуцированная частота клеток с микроядрами после дополнительного облучения клеток in vitro . Микроядерный тест проводили по стандартной методике, рекомендованной в работах [6, 7]. Для определения поставленных в исследовании задач был изучен адаптивный потенциал стимулированных лимфоцитов. Образцы лимфоцитов облучали in vitro в дозах согласно двум схемам: 1) повреждающая доза 1 Гр в чистом виде и 2) адаптирующая доза 0,05 Гр + повреждающая доза 1 Гр.

В качестве групп сравнения были использованы показатели от 195 жителей прибрежных сёл реки Течи, подвергшихся в сопоставимых дозах хроническому сочетанному воздействию редкоионизирующих излучений вследствие загрязнения данной территории радионуклидами, и 122 жителей экологически чистых районов Челябинской области [3].

Для выявления адаптивного потенциала лимфоцитов сравнивали эффекты облучения ЛПК in vitro в дозах 0,05+1,0 Гр и 1,0 Гр, достоверность различий оценивали с помощью критерия χ2. Уменьшение числа повреждённых клеток после комбинации доз: 0,05+1,0 Гр по сравнению с эффектом от повреждающей дозы 1 Гр в чистом виде, говорит об адаптивном эффекте, увеличение количества клеток с микроядрами – о повышении радиочувствительности. Облучение лимфоцитов осуществлялось на исследовательской гамма-установке ИГУР-1 (мощность экспозиционной дозы 0,75 Гр/мин, источник 60Co).

Статистическую обработку данных проводили с использованием программного пакета Statistica-10. Применялся метод корреляционного анализа, сравнение распределений проводили при помощи критерия χ2 [8].

Результаты и обсуждения

Для моделей адаптивного ответа были просчитаны данные от 18 человек. По результатам сравнения каждый обследованный был отнесён, согласно схеме, предложенной в работе [9], к одной из четырёх групп: индивидуумы с достоверным адаптивным ответом (ДА), индивидуумы с недостоверным адаптивным ответом (НДА), индивидуумы с достоверным повышением радиочувствительности (ДПР), индивидуумы с недостоверным повышением радиочувствительности (НДПР).

При анализе группы было выявлено, что 5 человек можно отнести к людям с достоверным адаптивным ответом, результаты 5 человек демонстрировали достоверное повышение радиочувствительности, промежуточная группа, которую нельзя отнести статистически значимо ни к тому, ни к другому типу реакции, составила 8 индивидуумов, процентное соотношение приводится в табл. 1.

Таблица 1

Распределение работников производства плутония, облучённых и необлучённых жителей Челябинской области по характеру ответа на адаптирующее облучение

|

Массив |

N |

Адаптивный ответ |

Повышение радиочувствительности |

||

|

Достоверный, % |

Недостоверный, % |

Недостоверное, % |

Достоверное, % |

||

|

Работники производства плутония |

18 |

27,8 |

5,5 |

38,9 |

27,8 |

|

Жители побережья реки Теча [3] |

195 |

6,1 |

32,8 |

51,3 |

9,7 |

|

Контрольный массив [3] |

123 |

13,0 |

28,4 |

45,5 |

13,0 |

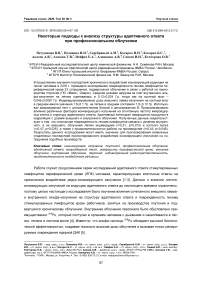

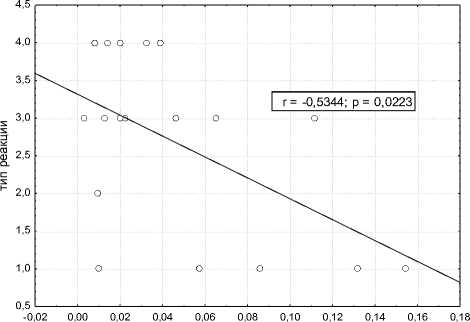

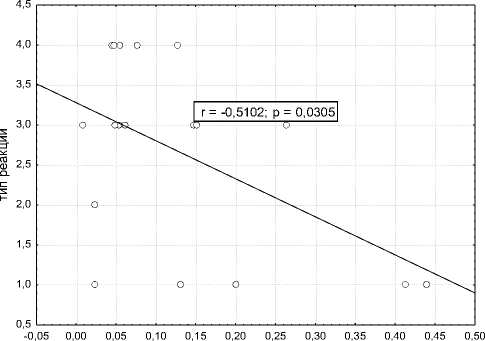

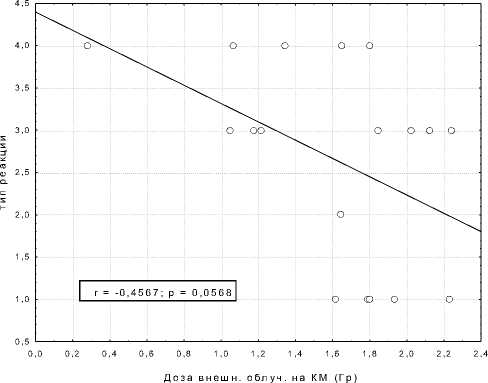

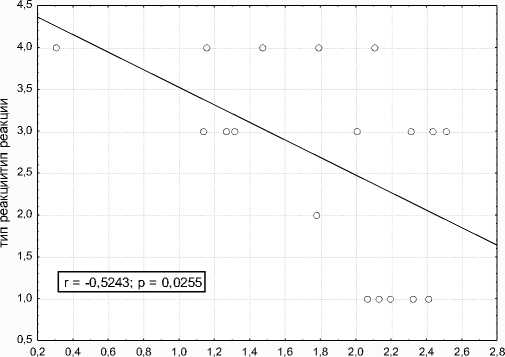

Проанализированы зависимости между дозами и продолжительностью контакта с одной стороны и типом реакции (ДА – НДА – НДПР – ДПР) или адаптивным потенциалом с другой. К одному типу реакции тяготеют значения повреждённости лимфоцитов от контингента людей с разными временными характеристиками нахождения в условиях облучения (внешнего и внутреннего). Тип реакции коррелирует с дозами внешнего и внутреннего облучения (рис. 1-4).

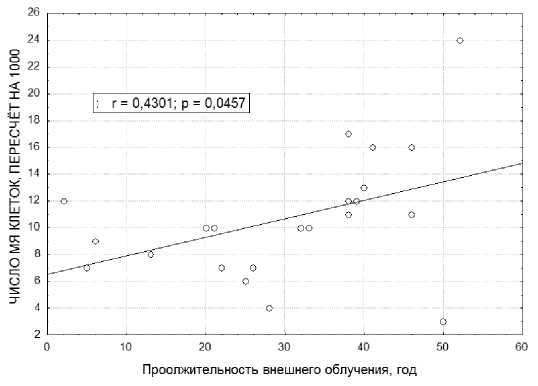

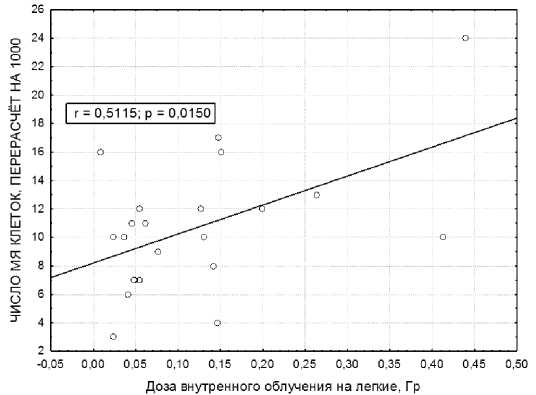

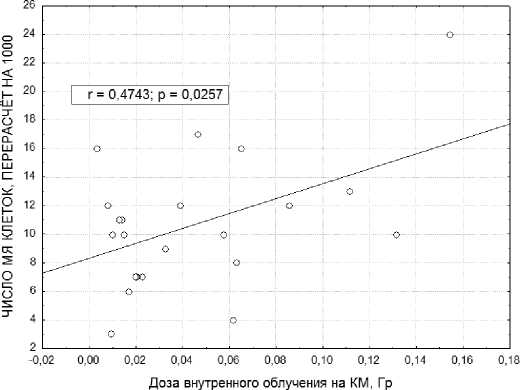

Получены данные о спонтанной (исходной) частоте ЛПК с микроядрами, результаты просчитаны для 23 человек. Значения сопоставлены с продолжительностью внутреннего и внешнего контакта с источниками ионизирующего излучения, дозовыми нагрузками на лёгкие и костный мозг (рис. 5-7). Спонтанная частота клеток с микроядрами в каждой группе зависела от продолжительности внешнего контакта и возрастала по мере увеличения доз внутреннего облучения. Не выявлено связи между числом повреждённых клеток и продолжительностью внутреннего контакта, равно как и с дозами внешнего облучения на лёгкие и костный мозг.

Доза внутр. облучения на КМ (Гр)

Рис. 1. Зависимость типа реакции от дозы внутреннего облучения на костный мозг (КМ) (Гр); 1 – ДА, 2 – НДА, 3 – НДПР, 4 – ДПР.

Доза внутр. облучения, лёгкие (Гр)

Рис. 2. Зависимость типа реакции от дозы внутреннего облучения на лёгкие (Гр);

1 – ДА, 2 – НДА, 3 – НДПР, 4 – ДПР.

Рис. 3. Зависимость типа реакции от дозы внешнего облучения на костный мозг (КМ) (Гр); 1 – ДА, 2 – НДА, 3 – НДПР, 4 – ДПР.

Доза внешн. олбучения на лёгкие (Гр )

Рис. 4. Зависимость типа реакции от дозы внешнего облучения на лёгкие (Гр); 1 – ДА, 2 – НДА, 3 – НДПР, 4 – ДПР.

Рис. 5. Зависимость спонтанной частоты микроядер (МЯ) клеток от продолжительности внешнего обучения (лет).

Рис. 6. Зависимость спонтанной частоты микроядер (МЯ) клеток от дозы внутреннего обучения на лёгкие (Гр).

Рис. 7. Зависимость спонтанной частоты микроядер (МЯ) клеток от дозы внутреннего облучения на костный мозг (КМ) (Гр).

Заключение и выводы

В продолжение изучения влияния хронического облучения на геном человека в 2018 г. исследована повреждённость генома лимфоцитов периферической крови 23 работников, занятых на производстве плутония (ПО «Маяк»), подвергшихся внутреннему облучению альфа-частицами и внешнему гамма-облучению. Использован микроядерный тест с цитокинетическим блоком и цитохалазином В. Спонтанная повреждённость генома лимфоцитов связана с уровнем внутреннего, но не внешнего облучения лёгких индивидуума (r=0,51; p=0,015), внутреннего, но не внешнего облучения костного мозга (r=0,47; p=0,026), а также с продолжительностью работы на производстве (r=0,43; p=0,046). Адаптивный потенциал лимфоцитов находился в корреляции с дозами внешнего и внутреннего облучения.

Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что ЛПК работников плутониевого производства, подвергшихся сочетанному хроническому радиационному воздействию, обусловленному внешним гамма-излучением и внутренним альфа-излучением от 239Pu, сохраняют способность к индукции адаптивного ответа даже в отдалённые сроки.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема 0082-2019-0015, № AAAA-A20-120031490003-7) за счёт субсидии, выделенной ФИЦ ХФ РАН на выполнение государственного задания «Изучение принципов структурно-функциональной организации биомолекулярных систем, разработка методов дизайна их физико-химических аналогов и создание на этой основе биологически активных препаратов нового поколения».

Часть работы выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ 16-04-00963/18.

Список литературы Некоторые подходы к анализу структуры адаптивного ответа при профессиональном облучении

- Пелевина И.И., Алещенко А.В., Афанасьев Г.Г., Готлиб В.Я., Кудряшова О.В., Носкин Л.А., Семёнова Л.П., Сотникова Е.Н., Серебряный А.М. Феномен повышения радиочувствительности после облучения лимфоцитов в малых адаптирующих дозах //Радиационная биология. Радиоэкология. 2000. Т. 40, № 5. С. 544-548.

- Пелевина И.И., Петушкова В.В., Бирюков В.А., Аклеев А.В., Нейфах Е.А., Минаева Н.Г., Ктиторова О.В., Алещенко А.В., Плешакова Р.И. Роль "немишенных эффектов" в реакции клеток человека на радиационное воздействие //Радиационная биология. Радиоэкология. 2019. Т. 59, № 3. С. 261-273.

- Аклеев А.В., Алещенко А.В, Кудряшова О.В., Семёнова Л.П., Серебряный А.М., Худякова О.И., Пелевина И.И. Адаптивный ответ лимфоцитов крови как индикатор состояния гемопоэза у облучённых лиц //Радиационная биология. Радиоэкология. 2011. Т. 51, № 6. С. 645-650.

- Romanov S.A., Efimov А.V., Aladova Е.Е., Suslova К.G., Kuznetsova I.S., Sokolova А.В., Khokhryakov V.V., Sypko S.A., Ishunina M.V., Khokhryakov V.F. Plutonium production and particles incorporation into the human body //J. Environ. Radioact. 2020. V. 211. P. 106073. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2019.106073

- Бекман И.Н. Плутоний. М: МГУ, Кафедра радиохимии, 2010. 165 с.

- Albertini R.J., Anderson D., Douglas G.R., Hagmar L., Hemminki K., Merlo F., Natarajan A.T., Norppa H., Shuker D.E., Tice R., Waters M.D., Aitio A. IPCS guidelines for the monitoring of genotoxic effects of carcinogens in humans //Mutat. Res. 2000. V. 463, N 2. P. 111-172.

- Fenech M., Chang W.P., Kirsch-Volders M., Holland N., Bonassi S., Zeiger E. HUMN project: detailed description of the scoring criteria for the cytokinesis-block micronucleus assay using isolated human lymphocytes cultures //Mutat. Res. 2003. V. 534, N 1-2. P. 65-75.

- Урбах В.Ю. Биометрические методы. М.: Наука, 1964. С. 267-316.

- Пелевина И.И., Алещенко А.В., Антощина М.М., Рябченко Н.И., Семёнова Л.П., Серебряный А.М. Индивидуальная вариабельность в проявлении адаптивного ответа клеток человека на воздействие ионизирующей радиации. Подходы к её определению //Радиационная биология. Радиоэкология, 2007. Т. 47, № 6. С. 658-666.