Некоторые показатели высшей нервной деятельности у школьников с нарушением зрения

Автор: Мужиченко Маргарита Владимировна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 6 (40), 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование влияние различной степени нарушения зрения у детей на их память, внимание и мышление.

Близорукость, высшая нервная деятельность, память, внимание, мышление

Короткий адрес: https://sciup.org/14822326

IDR: 14822326

Текст научной статьи Некоторые показатели высшей нервной деятельности у школьников с нарушением зрения

Зрительное отражение действительности является сложным процессом, в котором взаимодействуют сенсорные и двигательные компоненты зрительной системы, обеспечивающие динамичность, целостность, одновременность и дистантность восприятия предметов, процессов и явлений.

Формирование с участием зрения чувственного познавательного опыта ребенка базируется на образовании сложных системных зрительно-слуховых, зрительно-тактильных, зрительно-двигательных связей, являющихся физиологической основой дальнейшего развития высших форм познавательной деятельности и высшей нервной деятельности в целом. Нарушение зрения, сказывается на формировании познавательных процессов (восприятия, пространственных представлений и других психических функций) [6; 7; 9].

Следует, однако, заметить, что мало выраженные нарушения зрения, а также вовремя остановленная болезнь могут не сказаться на ходе развития детей. Большинство таких детей успешно справляются с учебным материалом.

Чаще всего близорукость начинает формироваться тогда, когда ребенок научился читать и писать. Именно в этот период нагрузки на глаза, связанные с чтением и письмом, оказываются чрезмерными для ребенка. Каждый четвертый ребенок в начальной школе и каждый второй в старших классах страдают миопией, что может влиять на высшие нервные функции и отражаться на успеваемости учащихся [1; 4; 5]. Целью нашего исследования является изучение влияния снижения остроты зрения на высшую нервную деятельность школьников.

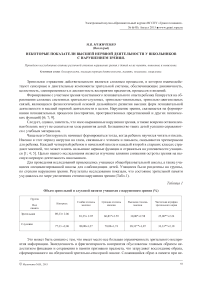

Для проведения исследований привлекались учащиеся общеобразовательной школы, а также учащиеся специализированной школы для слабовидящих детей. Учащиеся были разделены на группы, по степени нарушения зрения. Результаты исследования показали, что состояние зрительной памяти ухудшалось по мере увеличения степени нарушения зрения (Табл.1).

Таблица 1

Объем зрительной и слуховой памяти учащихся с нарушением зрения (%)

|

Группа Вид памяти |

Контроль |

Слабая степень миопии |

Средняя степень миопии |

Высокая степень миопии |

Частичная атрофия зрительного нерва |

|

Зрительная |

89,33± 2.06 |

81,25± 2.95 |

60,83*±2.59 |

30,00*±2.58 |

25,00**±2.24 |

|

Слуховая |

77,33 ±2,06 |

80,00±3,27 |

70,00±1,74 |

38,33**±3,07 |

33,33**±2,10 |

Это может быть связано с тем, что имеет место все большая ограниченность зрительного восприятия информации. Замедленность и фрагментарность восприятия обусловлены главным образом недостатком фиксации и сохранения в памяти признаков предмета, что затрудняет воссоздание образа, сформированного на обедненной зрительно-сенсорной основе. Сложившийся образ в памяти при не- полноценном зрительном анализе и синтезе отличается неустойчивостью и быстро распадается. Информация слабо закрепляется в памяти, сложившиеся образы быстро стираются или заменяются другими [7; 8]. Стоит отметить, что испытуемым в момент исследования было 10–11 лет. Этот возраст рассматривается как относительно сенситивный период, в который недостаточное употребление зрительной системы сопровождается эффектом амблиопии. Формирование механизмов опознавания изображений у детей с нарушениями зрения происходит с задержкой и сужением объема восприятия. Нарушается правильное опознание и воспроизведение изображений [9].

Исследование слуховой памяти (Табл.1) показало, что при низкой степени миопии ее уровень повышается. Это связано с тем, что происходит компенсация недостатка зрительной памяти за счет усиления слуховой.

Но у детей с выраженным нарушением остроты зрения слуховая память достоверно снижается, что можно объяснить изменением функциональной деятельности коры больших полушарий мозга за счет снижения потоков зрительных импульсов и, как следствие, снижением скорости ееаналитико– синтетической деятельности. Оценка внимания, выявила (Табл.2), что у учащихся со слабой и средней степенью нарушения зрения, оно находится на достаточно высоком уровне и достоверно не отличается от контроля.

Таблица 2

Уровень объема внимания учащихся с нарушением зрения

|

Группы |

Контроль |

Слабая степень миопии |

Средняя степень миопии |

Высокая степень миопии |

Частичная атрофия зрительного нерва |

|

Объем внимания |

(количество точек) |

||||

|

16,33±0,19 |

14,63±0,32 |

12,58±0,34 |

6,33** ±0,42 |

3,83**± 0,40 |

|

Ребенок со сниженной остротой зрения чтобы ориентироваться в окружающем пространстве, получить возможность удовлетворить свои потребности, должен с величайшим вниманием относится ко всем доступным ему восприятиям, управлять своим вниманием. Вместе с тем, выраженная патология зрительного анализатора приводит к снижению объема внимания, что может быть связано с быстрым зрительным утомлением и невозможности быстро сконцентрироваться на определенном объекте. Исследование различных видов мыслительной деятельностивыявило, что показатели вербально–логического мышления достоверно снижаются даже у детей со слабой степенью миопии (табл. 3).

С опознанием незаконченных изображений дети со слабой и средней степенью миопии справляются неплохо, оно достоверно нарушено только при глубоких нарушениях зрения. Тест на исследование зрительных ассоциаций показал, что при увеличении степени нарушения зрения показатели таких мыслительных операция, как ассоциация и классификация изображений достоверно снижаются уже при средней степени миопии. При значительном нарушении зрения страдают такие мыслительные операции как ассоциация, классификация изображений, способность к выявлению конкретных признаков объекта, обобщение и выделение существенных признаков, установление логических связей между словами и отношений между понятиями.

Такие особенности мышления связаны с тем, что основной объем информации человек эволюционно получает через зрительный анализатор. Недостаток информации ведет к нарушению зрительного восприятия и ограничению наглядно – действенного опыта, а развитие мышления невозможно без опоры на наглядно – действенного, а затем и на наглядно-образного уровней мыслительной деятельности [2; 3; 5].

Таблица 3

|

Группа Показатели мышления |

Контроль |

Слабая степень миопии |

Средняя степень миопии |

Сильная степень миопии |

Частичная атрофия зрительного нерва |

|

Вербально-логическое мышление |

92,33±1.62 |

77,13*±1.3 |

57,00**±1.4 |

45,5**±0.89 |

41,50**±1.3 |

|

Опознание незаконченных изображений . |

11,27±0,91 |

10,37±0,82 |

6,83±0,71 |

3,67* ±0,80 |

2,67** ±0,56 |

|

Исследование зрительных ассоциаций |

7,33 ±0,71 |

5,88 ±0,64 |

3,83*±0,53 |

2,33*±0,61 |

1,67** ±0,21 |

Показатели мышления у учащихся с нарушением зрения (%)

При этом, ослабление потока поступающей информации ведет к замедлению формирования связей в коре и подкорковых структурах. И, как следствие, наблюдается снижение скорости аналитико-синтетической деятельности, а мышление в целом может быть охарактеризовано как деятельность аналитико–синтетическая [1; 5; 8]. Особенности аналитической деятельности проявляются в замедленности восприятия, у некоторых детей в недостатке умений одновременно обозревать воспринимаемые объекты в их пространственных связях и отношениях [9; 10].

Данные особенности высшей нервной деятельности необходимо учитывать при работе с детьми, имеющими нарушения зрительного анализатора. В процессе обучения необходимо обращать внимание на формирование мышления, воссоздающего воображения, логической памяти, произвольного внимания и на правильное сочетание умственного, физического и трудового воспитания слабовидящих детей.

Список литературы Некоторые показатели высшей нервной деятельности у школьников с нарушением зрения

- Близорукость/гл. ред. С.Н. Федоров. М.: Издательский центр «Федоров», 2000.

- Брушалинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение. -М.: Наука, 1983.

- Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики. Учеб. пособ. для ст-ов. высш. учеб. завед. М.: Просвещение, 2000.

- Ермаков В.П., Якунин Г.А. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. Справочное метод пособие для учителя.М.: Просвещение, 1990.

- Грановская Р.М. Элементы практической психологии, Санкт-Петербург, 1997.

- Григорьева Л.П. О системе развития зрительного восприятия при нарушениях зрения//Психологический журнал. 1988. Т.9. №2.

- Григорьева Л.П., Сташевский С. В. Психофизический фактор системного развития зрительных восприятий у детей и подростков с нормальным и низким зрением//Физиология человека. 1991. Т. 17. №5. С. 98-106

- Зислина Н.Н. Неврофизиологические механизмы нарушения зрительного восприятия у детей и подростков. М.: Педагогика, 1987.

- Литвак Л.Г. Тифлопсихология. М.: Просвещение, 1985.

- Петров Ю.И., Садчиков А.П. Особенности ориентировки незрячих в пространстве. Метод.пособ. М.: Медицина, 1989.