Некоторые проблемы истории Северо-Западного Закавказья в эпоху поздней бронзы - раннего железа

Автор: Скаков А.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 223, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328011

IDR: 14328011

Текст статьи Некоторые проблемы истории Северо-Западного Закавказья в эпоху поздней бронзы - раннего железа

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ЗАКАВКАЗЬЯ В ЭПОХУ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ - РАННЕГО ЖЕЛЕЗА1

До сих пор в научной литературе доминирует необоснованное представление о существовании единой колхидской культуры, хотя на некоторые черты культурного своеобразия ее отдельных регионов неоднократно указывалось, пусть и в довольно общей форме. Большинство авторов не стремилось проанализировать эти культурные различия, пытаясь обосновать этническое единство всего населения древней Колхиды, являвшегося, якобы, “мегре-ло-чанским”, сменившим во II тыс. до н.э. “свано-гениохское" (Л/г/келоЭзе, 1974. С. 184-186). Конечно, в таком контексте акцентировать внимание на кардинальных культурных различиях между группами древнего населения Западного Закавказья становилось нелогичным. Извинительная во второй четверти XX в. абсолютная убежденность в полном соответствии культуры и этноса в наше время уже, как минимум, требует серьезной аргументации.

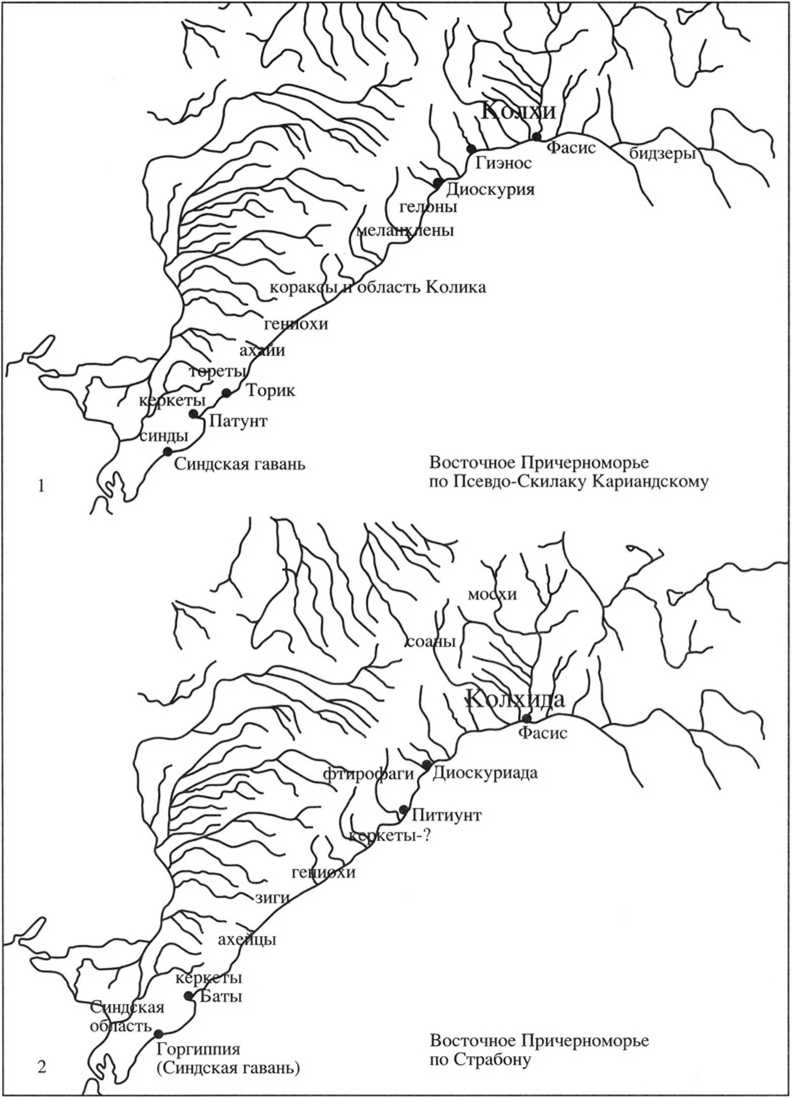

По нашему мнению, нет никаких оснований говорить о культурном и этническом единстве населения Западного Закавказья во II—I тыс. до н.э. Столь же необоснованно было бы напрямую связывать их с картвельским или абхазо-адыгским кругом. По утвердившемуся представлению, античная Колхида, полностью соответствующая Западному Закавказью, была населена племенем или племенным объединением колхов. Это не совсем так. Наиболее ранние античные источники подтверждают наличие в регионе, занимаемом колхидской культурой, нескольких племенных общностей (рис. 1). Кроме того, этническую карту и этническую номенклатуру региона следует рассматривать в динамике, так как сомнительно, что на протяжении более чем половины тысячелетия границы племен и племенных общностей оставались неизменными (рис. 1).

Геродот (III, 97) говорит о “соседях колхов”, проживающих между их областью и Кавказским хребтом. Согласно Псевдо-Скилаку Кариандскому (30-е годы IV в. до н.э., сведения, как предполагается, относятся ко второй половине V - первой половине IV в. до н.э.), колхи занимали территорию от Диоскурии (район Сухума) до Апсара (ныне Гонио): “за ними народ колхи и город Диоскурида и Гиен, город эллинский”. Отметим при этом, что Гиен (Гиэнос) и Фасис, в отличие от Диоскурии, называются “городами эллинскими”. Северо-западнее колхов на побережье Черного моря проживали племена гелонов, а далее меланхленов, в земле последних находились реки Метасорис и Айгипий. Их можно предположительно связать с наиболее значительными реками данного региона - Псоу (или Мзымта) и Бзыбью. Еще далее на северо-запад, до “эллинского города” Торика и торетов (Геленджикская бухта) размещались область Колика, племена кораксов, гениохов, ахеев (ахейцев) (рис. 1).

Рис. 1. Карта расселения племен в Восточном Причерноморье по Псевдо-Скилаку Кариандскому и Страбону

Отметим, что соседство кораксов и колов, живущих в области Колика, отмечается и у Гекатея Милетского (VI - начало V в. до н.э.). Плиний Старший размещает Колику в соседстве с гениохами. Нет никаких оснований связывать колов и Колику с юго-восточной Абхазией {Шамба, 1987. С. 20, 21) или с “северо-восточной частью Колхидской низменности и прилегающими к ней предгорьями" {Воронов, 1998. С. 36). Очевидно, следуя элементарной логике, эту область следует помещать северо-западнее современной Абхазии. Необходимо учитывать, что список этнонимов, приводимый Псевдо-Скилаком Кариандрским, представляет собой перипл, т.е. описание побережья Черного моря и перечисление проживающих на нем племен. То есть искать в этом списке информацию о населении горных ущелий нет никаких оснований. Кроме того, перечисление племен у Псевдо-Скилака идет с севера на юг, кораксы и область Колика упоминаются задолго до Диос-куриады и Гиэноса, отделенные от них племенами гелонов и меланхленов, соответственно, следуя логике текста, их можно локализовать в районе современного Сочи.

Близкую картину мы видим у Помпония Мелы (I в. н.э.), опирающегося на более ранние ионийские источники. Вдоль черноморского побережья, согласно этому автору, проживают (с юго-востока на северо-запад) мелан-хлены, тореты, “шесть Колик", кораксы, фтирофаги, гениохи, ахеи, керкеты. Здесь поменялись местами кораксы и Колика, упоминаемые Страбоном в близлежащих горных ущельях фтирофаги оказались на побережье, а тореты переместились далеко на юго-восток. В остальном этническая карта Помпония Мелы соответствует географическим представлениям Псевдо-Скилака. По свидетельству Аппиана (102) и Страбона (XI, II, 13), Митридат при переходе на Боспор пересек сначала владения гениохов, а затем - землю ахейцев, что также соответствует данной этнической карте. Приблизительно такую же этническую карту мы находим у Дионисия Периегета (I-II вв.), опиравшегося на более ранние источники. За колхами живут тиндариды (очевидно, в районе Диоскурии), далее зиги, гениохи, ахейцы, тореты, керкеты. Здесь гениохи и зиги поменялись местами, а на смену гелонам, меланхленам, колам и кораксам пришли тиндариды.

Согласно Страбону (I в. до н.э. - I в. н.э.), побережье, занимаемое гениохами и ахейцами (между которыми уже вклинились зиги), гористо и лишено гаваней, эти племена ведут разбойничью жизнь, скрываясь в ущельях и бесплодных местностях (XI, II). Данное описание вполне соответствует району между Сочи и Геленджиком. За гениохами (и керкетами), на границе Колхиды, проживали мосхи (XI, II, 14) или макропогоны (XI, II, 1). Страбон при описании региона опирается на два несколько противоречащих друг другу источника. По одному из них (Страбон ссылается на “историков митридатовых войн”), между гениохами и Питиунтом размещались керкеты, по другому (перипл Артемидора Эфесского 104-100 гг. до н.э.) - керкеты находились в районе Бат, между Анапой и Геленджиком, т.е. там, где их помещал Псевдо-Скилак Кариандский. Возможно, это расхождение связано с изменением этнической карты региона в первой половине I в. до н.э. В горной части страны, над приморскими племенами, жили фтирофаги (упо- минается их ущелье) и, восточнее, соаны (занимают вершины Кавказа, возвышающиеся над Диоскуриадой) (рис. 1). Соаны (суаны, сапны), по нашему мнению, не тождественны санигам (у Плиния Старшего, к примеру, они упоминаются раздельно и в разных частях Черноморского побережья Кавказа) и, вероятнее всего, соответствуют предкам современных сванов2. Вероятно, источники Страбона отражают ситуацию, когда владения гениохов расширились на юго-восток, хотя и не доходили еще до Питиунта (устье Бзыби), который, как сообщает Плиний Старший (23/24-79 гг.), был разграблен ими несколько позже (“богатейший город Питиунт разграблен гениохами”).

Согласно Плинию, меланхлены и кораксы переместились в район Диос-курии3, ахейцы - в район Питиунта. Кроме того, Плиний упоминает гениохов и саннов гениохов в районах Апсара и Трапезунта. Таким образом, во П-1 вв. до н.э. -1 в. н.э. наблюдается серьезное изменение этнической номенклатуры региона, связанное с перемещением племенных образований, занимающих побережье между современными Сочи и Новороссийском, на юго-восток, в районы современной Абхазии и, возможно, еще далее на юг. Впрочем, упоминание гениохов в южных районах Колхиды можно объяснить и иначе. Ряд источников говорит об основании Диоскуриады (Помпоний Мела) и Фасиса (Гераклид) “в земле гениохов”. Не исключено, что эти утверждения восходят к раннему источнику, отражающему доколонизационный период, когда гениохи контролировали большую часть восточного побережья Черного моря. В этом случае упоминание Плинием гениохов в районах Апсара и Трапезунта может свидетельствовать о сохранении здесь связанных с этим этнонимом племенных групп4. Кроме того, изменение этнической номенклатуры может и не означать изменения этнической карты региона. Тем не менее, утверждение Ю.Н. Воронова (1998. С. 36, 37) об отсутствии каких-либо данных, свидетельствующих о вторжении и расселении “пришлого элемента” в Восточном Причерноморье в последние века до нашей эры, представляется нам необоснованным. Во-первых, очевидно перемещение ряда этнонимов в юго-восточном направлении. Во-вторых, в этом контексте необходимо рассматривать и разрушение Питиунта гениохами. И, наконец, с вторжениями северо-западных соседей и общей нестабильностью следует связывать и признаваемые Ю.Н. Вороновым резкое сокращение населения и запустение приморской зоны Абхазии.

Отметим, что территория, занятая собственно колхами, по Псевдо-Ски-лаку, совпадает с выделенной нами Ингури-Рионской группой памятников

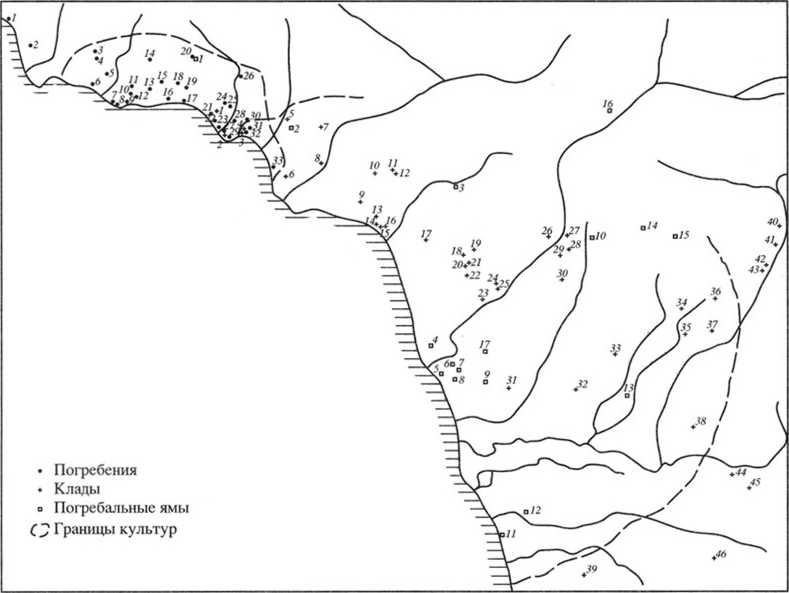

Рис. 2. Основные погребальные памятники и клады Западного Закавказья эпохи поздней бронзы - раннего железа

Погребения: 1 - Гагра; 2 - Колхида; 3 - Отхара; 4 - Джирхуа; 5 - Звандрипш; 6 - Аагста; 7 - Бамборская поляна; 8 - Бамборское поселение; 9 - Гудаута; 10 - Осиа-рху; 11 - Куланурхва; 12 - Тасраква; 13 - Абгархук; 14 - Ачкац; 15 - Ааца; 16 - Приморское; 17 - Новый Афон; 18 - Анухва; 19 - Чобанлук; 20 - Шубара; 21 - Холм Верещагина; 22 - Эшерское городище; 23 - Эшерские кромлехи; 24 - Верхняя Эшера; 25 - Кюр-Дере; 26 - СухумГЭС; 27 - Лечкоп; 28 - Ачадара; 29 - Красный Маяк; 30 - Верхний Яштух;

31 - Гуадиху; 32 - Сухумская гора; 33 - Агудзера.

Клады: 1 - Холм Верещагина; 2 - Лечкоп (1930 г.); 3 - Сухум (1912 г.); 4 - Сухумская гора; 5 - Багмаран (1973 г); 6 - Пшап и Богопошта; 7 - Верхняя Лемса (1964 г.); 8 - Атара Абхазская (1962 г.); 9 - Лабра (1926 г.); 10 - Куачира; // - Члоу; 12 - Члоу (1985 г.); 13 - Араду (1965 г.); 14 - устье р. Моква; 15 - Очамчира (1957 г.); 16 - Очамчира (1961 г); 17 - Квезань; 18 - Лекумхара (1974 г.); 19 - Речхи (1945 г); 20- Гали (1956 г.); 21 - Гали (1972 г.); 22 - Мзиури (1962 г.); 23 - Тагилони; 24 - Чубурисхинджи (1890 г.); 25 - Чубурисхинджи (1994 г); 26 - Саберио; 27 - Джвари; 28 - Махариа; 29 - Худони; 30 - Мужава; 31 - Хета; 32 - Очхомури; 33 - Ахути; 34 - Диди-Чкони; 35 - Рачха; 36 - Ечачуэ; 37 - Квибиа; 38 - Нога; 39 - Вакиджвари; 40 - Цагери; 41 - Лухвано; 42 - Окуреши (1924 г.); 43 - Окуреши (1980 г.); 44 - Бзвани;

45 - Гора; 46 - Хеви.

Погребальные ямы: 1 - Шубара; 2 - Мерхеули; 3 - Джантух; 4 - Пичори; 5-8 - Эргета I-IV; 9 - Дгваба; 10 - Палури; 11 - Уреки; 12 - Нигвзиани; 13 - Мухурча; 14 - Курзу; 15 - Салхино; 16 - Ларилари; 17 -Цаиши колхидской культуры (Скоков, 20036; 2004а). Область гелонов соответствует в этом случае Бзыбской группе памятников колхидской культуры, с мелан-хленами можно связать памятники типа Гагринского могильника. Племенам, проживающим, согласно Геродоту, между колхами и Кавказскими горами, принадлежат, вероятно, памятники круга могильников Шубара, Мерхеули,

Джантух, Ларилари. Их материальная культура и погребальный обряд резко отличают эти некрополи от памятников приморской Абхазии. Безусловно, такая корреляция между древними этнонимами и локальными вариантами археологической культуры (или самостоятельными культурами) не может не носить гипотетического характера (рис. 2). Несомненно только наличие в Северо-Западном Закавказье кроме племенной общности колхов, границы которой в середине I тыс. до н.э. доходили до Диоскурии, еще целого ряда племен и племенных общностей.

В связи с этим необходимо поставить вопрос о критериях выделения археологических культур и локальных вариантов применительно к Западному Закавказью эпохи поздней бронзы - раннего железа. Постулирование наличия серьезных различий между памятниками различных регионов Колхиды, выделение “металлургических очагов” {Коридзе, 1965), т.е. производственных центров, еще не означают выделения локальных вариантов, предполагающих единство металлопроизводства, существенно отличного от продукции соседних регионов, специфику керамического комплекса и особенности погребального обряда. На невыделенность и неизученность именно локальных вариантов колхидской культуры уже указывалось некоторыми грузинскими археологами (Рамишвили, 1974. С. 123, 124).

Для начала определимся с сущностью понятия “локальный вариант" в его отличии от понятия “археологическая культура". По нашему мнению, локальные варианты должны выделяться на основании особенностей металлургического (в первую очередь, женские украшения, части мужского костюма и предметы воинского снаряжения) и керамического комплексов, а также погребального обряда. Напротив, если три данных параметра по большинству своих характеристик существенно различны и сходство прослеживается лишь по некоторым, пусть и существенным, признакам - речь должна идти о самостоятельной археологической культуре. Выделение культур и локальных вариантов должно производиться на основании относительно синхронных памятников. В идеальном случае, если позволяет уровень изученности региона, ни один из трех параметров (керамика, металл, погребальный обряд) не должен, как нам представляется, считаться главным или второстепенным. Значительно менее информативным признаком является домостроительство, характер которого может быть обусловлен целым рядом внешних признаков (расположение поселения в болотистой низине или на холме, наличие или отсутствие выходов камня и т. д.). Признаки, единые для нескольких культур, могут быть отнесены к надкультурным феноменам. Напротив, признаки, характерные для определенной культуры, можно считать культурными маркерами. Безусловно, необходимо учитывать возможность находок импортов, предметов, связанных с определенной культурой и в незначительном количестве найденных на территории иной культуры. В том случае, если на территории какого-либо небольшого региона, при доминировании черт территориально более обширной культуры, количество импортов с территории соседней культуры особенно велико - этот регион может считаться контактной зоной. Наконец, абсолютно справедливым и применимым в данном случае нам представляется высказанное по отно- шению к кобанской культуре предположение о “пульсирующем контуре ее ареала”, а также о наличии за пределами ее границ “своеобразных анклавов с доминантой северокавказских элементов Кобани” {Козенкова, 20046). Отметим лишь, что анклавы могут быть представлены не только комплексами памятников, но и отдельными поселениями и даже погребениями.

Анализ археологических памятников Западного Закавказья (рис. 2) и самостоятельные работы в регионе (в 2002-2006 гг.) побуждают нас отказаться от предлагаемого вначале выделения локальных вариантов колхидской культуры (Скоков, 20036) и говорить о выделении самостоятельных археологических культур в рамках кобано-колхидской историко-культурной общности (рис. 2). На сегодняшний день нами выделяются Бзыбская, Ингури-Рионская и Лечхумо-Имеретинская колхидские культуры. В качестве локального варианта Бзыбской культуры мы пока что рассматриваем памятники Гагринского типа (Гагринский могильник и погребение на стоянке Псоу I) {Бжания В.В., Бжания Д.С., 1991; Воронов, 1979. С. 44, рис. 18, 7). Вероятно, локальным вариантом (и в то же время контактной зоной с Ингу-ри-Рионской культурой) являются памятники района г. Сухум. Локальный вариант в рамках Ингури-Рионской культуры представлен Джантухским (г. Ткварчели) {Шамба Г.К., Шамба С.М., 1990) и Лариларским (Сванетия) {Чартолани, 1968) могильниками. В качестве анклавов можно, с одной стороны, рассматривать памятники Баксанского ущелья (являющегося одновременно контактной зоной между Западно-кобанской и Центрально-кобанской культурами) и, возможно, прилегающих районов VII - первой половины VI в. до н.э. По нашему предположению, сюда с территории Ингури-Рионской культуры на рубеже V1II-VII вв. до н.э. перемещается некоторая группа населения, в последующем утрачивающая свои “колхидские” черты” и сближающаяся с местными кобанскими племенами. Анклавом другого рода можно считать погребение 14 могильника Лобанова Щель (Абрау-Дюрсо), принадлежавшее уроженке территории Бзыбской культуры и датируемое авторами раскопок концом VI - первой половиной V в. до н.э. {Дмитриев, Малышев, 1999. С. 48., рис. 21).

Остановимся более подробно на выделении Бзыбской культуры (Сухумский и Гудаутский р-ны Республики Абхазия). К сожалению, доступный материал отличается неполнотой: практически не опубликованы богатейшие поселения Абхазии (Бамборское, Тамыш и др.), слабо изучены поселения внутренних районов Западной Грузии. Практически, мы на сегодняшний момент можем сравнивать лишь керамику эпохи финала средней бронзы и формирования археологических культур эпохи поздней бронзы - раннего железа. В этой связи интересна керамика Абгархукского поселения (Гудаутский р-н Республики Абхазия), исследовавшегося нами в 2003-2005 гг. и датируемого (калиброванные даты) ХШ-ХИ вв. до н.э. Отличия абгархукского керамического комплекса и керамики поселений Центральной Колхиды весьма существенны, в частности, для поселений Абхазии не характерен богатый желобчатый дуговидный орнамент в виде шевронов, относительно редки сосковидные выступы, отсутствуют миниатюрные ушки, декор в целом кажется более бедным, упрощенным и несколько небрежным. Кар-

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 223. 2009 г. динальные различия по керамическому материалу наблюдаются и в первой половине I тыс. до н.э.

Металл среднего слоя Эшерских дольменов первой половины - середины II тыс. до н.э., как и ряд случайных находок с территории Абхазии, находит параллели в протокобанских материалах Центрального Кавказа. Это, в частности, топоровидные навершия из с. Бармыш {Воронов, Гунба, 1978. С. 259, рис. 2, 23)5 и из среднего слоя Эшерских дольменов {Куфтин, 1940. Рис. 3), находящие многочисленные аналоги в материалах Дигорской культуры протокобанской эпохи и дублирующие в миниатюре бронзовые топоры “типа Фаскау 7” {Крупнов, 1960. Табл. XLIX, 7; Motzenbacker, 1996. Taf. 13, 5; 64, 5-9; Кореневский, 1981. С. 30, 31, рис. 8, 1-18; 9, 1-2). Отметим также навершие с тремя бараньими головками из дольмена 5 в Верхней Эшере {Куфтин, 1949. Табл. XXX, 5), полные аналогии которому известны в находках из Дигорского ущелья {Motzenbacker, 1996. Taf. 31,4; 37, 8) и Тлий-ского могильника (раскопки В.И. Долбежева) {Техов, 1957. Табл. XVI, 3). Более того, кобанские подвески в виде птичек, по нашему мнению, восходят к характерным для дольменов (Верхняя Эшера, дольмены 1 и 5) птицеобразным подвескам (“застежкам”) {Куфтин, 1949. Табл. XXVIII, 18, 19; XXX, 8). С другой стороны, к ним же, вероятно, восходят и характерные для Бзыб-ской колхидской культуры поясные пряжки со скульптурными зооморфными головками. Наконец, в дольменных материалах находит аналогии и уникальный для Центрального Кавказа бронзовый крюк с раскованной втулкой из погребения протокобанской эпохи в с. Мсхлеб Джавского р-на Южной Осетии {Дзаттиаты, 2005. Табл. I, 1). Материалы протокобанского облика известны и с территории Сванетии, указывая тем самым на возможное связующее звено в контактах между древним населением Абхазии и Центрального Кавказа. Кроме целой серии втульчатых топоров и зооморфной пластики, это булавка с навершием типа “павлинье перо" из с. Кала {Чартолани, 1986. С. 74, 75. Табл. XVIII, 3).

О транскавказских связях свидетельствуют и находки в Западном Закавказье бронзовых серпов “кубанских типов” {Пелих, 2000). В Ушгули (Сване-тия) обнаружен серп типа Коблево А варианта Батарейка 1 - симметричный сильно изогнутый, с дуговидной спинкой и завершаемой загнутым вверх стержнем рукояточной частью {Дергачев, Бочкарев, 2002. С. 131. Табл. 43, 561). Другие серпы этого варианта известны из Ахметовского и Таманского кладов, а также из клада в кургане 16 у Крыловки (Крым), районом их производства считается Нижнее и Среднее Прикубанье (р. Белая), а прототипом - серпы Костромского типа. В.А. Дергачев и В.С. Бочкарев относят их ко второй половине второго - третьему периодам в своей хронологической схеме, т.е. приблизительно к 1500-1300 гг. до н.э. {Дергачев, Бочкарев, 2002. С. 134. Рис. 1). В Чубери (Сванетия), вроде бы, вместе с мотыгой, был найден серп типа Курчанский варианта Нарат-Ешик 2 - асимметричный сильно изогнутый дуговидно-коленчатый с обломанным крюком {Дергачев,

Бочкарев, 2002. С. 144. Табл. 47, 6/5). Данный вариант серпов представлен в Нарат-Ешикском кладе, кладе из Ростовского музея и в Учкулане (Кара-чай), центром их производства считается междуречье р. Уруп и верховьев Кубани, непосредственным предшественником - серпы типа Коблево А. По мнению В.А. Дергачева и В.С. Бочкарева, бытование серпов этого варианта относится к концу четвертого - большей части пятого периода их схемы, т.е. приблизительно к 1200-1000 гг. до н.э. (2002. С. 153, рис. 1). Из Уш-гули известен также серп типа Бамут варианта Бамут 1 - асимметричный, крупных размеров, с дуговидно-коленчатыми очертаниями и фактически отсутствующей рукояточной частью (Дергачев, Бочкарев, 2002. С. 168. Табл. 55, 723). Аналогии ему известны из клада в Балашовке (Кировоградская обл.), Бамутского поселения, кургана 1 в Удобной, Вольного (Армавирский р-н), Тауйхабля (Адыгея). В состав Очамчирского клада входит серп типа Бамут варианта Бамут 2, отличающийся от варианта Бамут 1 относительно меньшими размерами и, вероятно, немного более поздний (Дергачев, Бочкарев, 2002. С. 170. Табл. 56, 73Г). Аналогии ему известны из Бамутского и Змейского поселений, Бериславского клада, Эшкакона, Красногвардейского (Адыгея), Новочеркасского музея. Центром производства этих серпов В.А. Дергачев и В.С. Бочкарев считают районы Центрального Предкавказья, а дату их предполагают в пределах конца второго - начала четвертого периода их классификации, т.е. приблизительно 1400-1300 гг. до н.э., может быть, чуть позже (2002. С. 170, рис. 1). В состав клада из Очамчиры входят и два неопределяемых обломка серпов Дергачев, Бочкарев, 2002. С. 179. Табл. 60, 780, 781\

По В.А. Дергачеву и В.С. Бочкареву (2002. С. 185-187), серп из Ушгули варианта Бамут 1 относится к раннему Коблево-Бериславскому горизонту (1600-1400 гг. до н.э.), второй серп из Ушгули и серп из Очамчиры - к среднему Ахметовско-Курчанскому горизонту (1400-1200 гг. до н.э.), серп из Чубери - к среднему или к позднему Ростов-Нарат-Ешик-Агурскому горизонту (1200-1000 гг. до н.э.). Примечательно, что у А.Л. Пелиха, также обратившегося к закавказским находкам Прикубанских серпов, они получили несколько иную трактовку (Пелих, 2000. С. 14). Согласно А.Л. Пелиху, наиболее ранним оказался серп из Чубери, аналогии для которого исследователь нашел в Ахметовском, Бериславском, Коблевском кладах и в Усть-Джегуте, датировав его третьей четвертью II тыс. до н.э., и серп “ахметовской группы” из Ушгули (типа Коблево А, по В.А. Дергачеву и В.С. Бочкареву), аналогия которому представлена, по А.Л. Пелиху, находкой из пос. Маяк, датирующейся XV-XIII вв. до н.э. Серп из Ушгули (варианта Бамут 1, по В.А. Дергачеву и В.С. Бочкареву) А.Л. Пелих сблизил с находками из Курчанского, Балашовского, Ростовского кладов и с серпом из кургана 3 в Удобной6, а серп из Очамчиры - с находками из Боргустанской, горы Бык, Эшкакона, Кобяково, Змейского поселения и Тауйхабля, датировав их ХП-Х вв. до н.э.

Таким образом, наиболее спорной при сравнительном анализе этих двух схем остается дата серпов типа Бамут, которая опирается на два клада - Бе-риславский и Балашевский.

Не может не вызвать удивления столь ранняя датировка Очамчирско-го клада. По В.А. Дергачеву и В.С. Бочкареву, мы должны датировать этот комплекс приблизительно 1400-1300 гг. до н.э., по А.Л. Пелиху - ХП-Х вв. до н.э. Последняя датировка кажется нам более вероятной, тем более что излишнее удревнение Очамчирского клада повлечет за собой серьезное уд-ревнение безусловно кобанских Змейского и Бамутского поселений.

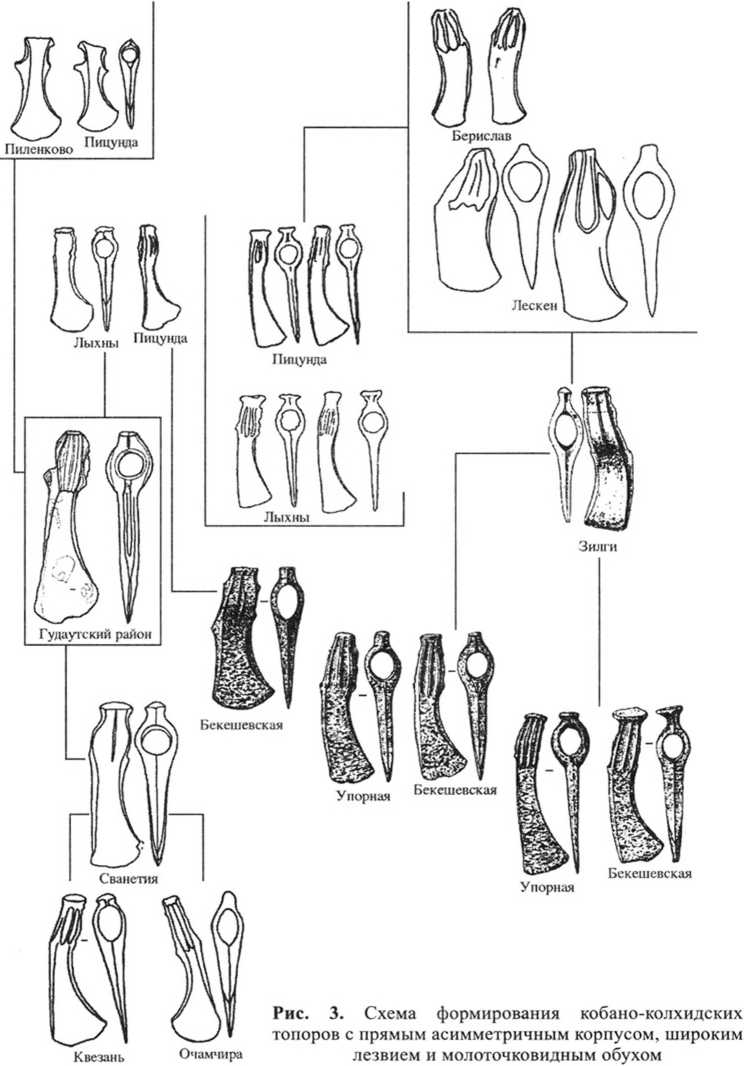

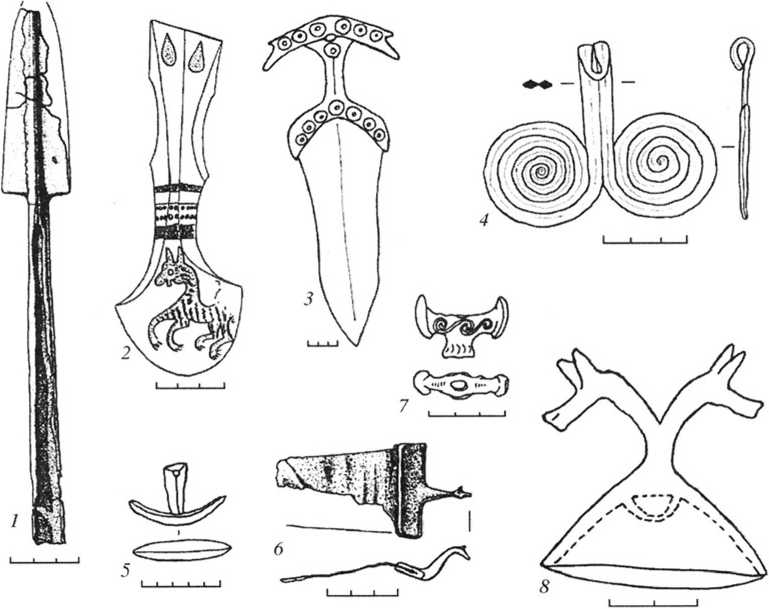

Материалы второй половины II - рубежа II—I тыс. до н.э. представлены в Абхазии преимущественно кладами бронзовых топоров (Пицундский, Лыхненский, Очамчирский, Сухумская гора), но материалы поселений (Абгархукское) позволяют говорить о преемственности населения на этой территории. Именно здесь мы можем проследить формирование кобано-кол-хидских топоров с прямым асимметричным корпусом, широким лезвием и молоточковидным обухом (рис. 3). Проникнув на Северный Кавказ, топоры этих типов приобрели овальную проушину, которая там появляется раньше, чем на южных склонах Главного Кавказского хребта, и вытянутую обушную часть с утолщением на конце (Скоков, 2005). Доминирующим типом на территории формирующейся Западно-кобанской культуры были топоры с клином, почти не расширяющимся к лезвию. На территории же Абхазии представлены как топоры этого типа, но с округлым проухом, так и экземпляры с сильно расширяющимся к лезвию клином. Топоры с округлым проухом и слабо выделенной обушной частью без молоточковидного утолщения или клиновидного окончания из Гудаутского и Новоафонского музеев (Скоков, 2005. Рис. 1) имеют, при этом, вытянутый и лишенный массивности расширяющийся клин, достаточно узкое лезвие, четко выраженные ребра и желобки в проушной части. По нашему мнению, их можно отнести к XII-XI вв. до н.э.7 и считать предшественниками отличающихся большим изяществом и большей утонченностью пропорций, а также овальной проушиной топоров из Очамчирского клада (Воронов, 1969. С. 40. Табл. XXXV, 19, 21\ а в качестве промежуточного звена выступает топор из Сванетии (Чартолани, 1977. Табл. XVIII, 1Y У него, при все еще круглой проушине, мы видим шестигранное тулово и более четко выделенную обушную часть. Приблизительно

синхронен Очамчирскому кладу и топор из сел. Квезань в Абжуйской Абхазии (Воронов, 1969. С. 41. Табл. XXV, 20) - относительно массивный, с не очень сильно выделенной обушной частью, но уже с утолщением на обухе и овальной проушиной. Типологически относительно поздним является топор из клада на Сухумской горе (Каландадзе, 1953. Рис. 6) - с овальной проушиной и с почти невыделенной обушной частью. Прослеживаемый типологический ряд позволяет датировать Очамчирский клад и клад из Сухумской горы XI-X вв. до н.э. Наиболее ранними являются Лыхненский (Транш, 1970. С. 174-183. Табл. VIII. Рис. 12-15) и Пицундский (Агрба, 1977. С. 167-170, рис. 30) клады, синхронизируемые с Бекешевским и Упорненским кладами и датируемые нами ХШ-ХП вв. до н.э.8 Проникнув на Северный Кавказ, топоры типа представленных в Гудаутском и Новоафонском музеях приобрели вполне “кобанский” вид, получив овальную проушину и вытянутую обушную часть с утолщением на конце. Именно к ним восходят такие классические топоры Западно-кобанской культуры, как экземпляры из Боргустанско-го клада, Исправненского и Терезинского могильников.

Определенные сложности возникают при анализе погребального обряда. Так, погребальные памятники второй половины II - первой половины I тыс. до н.э. практически неизвестны в большинстве внутренних районов Западного Закавказья (за исключением могильников Брили в Раче и Богреши в Сванетии). Напротив, здесь хорошо представлены клады бронзовых изделий, являвшиеся, на наш взгляд, в своем подавляющем большинстве не кладами литейщиков, а ритуальными комплексами. Аналогичная ситуация была прослежена в свое время западноевропейскими археологами, установившими на примере одного из регионов Северной Германии, что в тех местностях, где известны погребения с металлическим инвентарем, отсутствуют клады, и наоборот, т.е. погребения и клады были взаимозаменяемы, а клады имели вотивное значение (Бочкарев, 2002. С. 48, 49). В тех же случаях, когда погребения и клады не исключают друг друга, соседствуя в рамках одной культуры, клады также могли иметь вотивное значение, являясь приношениями богам, посвятительными жертвами. К таким безусловно культовым комплексам относятся, в частности, Казбекский и Бамборский (1910 г.)9 кла- ды. Отметим, что для Бзыбской культуры клады (за исключением раннего этапа формирования культуры, середины - второй половины II тыс. до н.э.) не характерны. Отсутствие погребальных памятников связано, вероятно, с особенностями погребального обряда (выставление и “уничтожение”, экс-карнация тела умершего, когда его экспонация (Смирнов, 1997. С. 25, 26, 156, 242) не носит временного характера), пережитки которого были засвидетельствованы античными и средневековыми авторами. Так, по словам А. Ламберти (XVII в.), абхазы “не погребают, ни жгут тела покойников, а кладут труп в выдолбленный ствол дерева, который служит гробом. Последний с молитвой привязывают виноградной лозой к высочайшей ветви какого-нибудь большого дерева. Они привешивают также оружие и одежду усопшего, а чтобы послать на тот свет коня, гоняют его во всю прыть от этого дерева до тех пор, пока тот не околеет” (Описание..., 1913. С. 35)10.

Для Бзыбской колхидской культуры IX-VII вв. наиболее характерны индивидуальные погребения с трупоположением, вытянутым на спине, с доминирующей западной ориентировкой, или скорченные на боку, также с ориентацией на запад. Встречаются также вторичные погребения в урнах или, реже, в подпрямоугольных ямах. Относительно поздно, только в районе г. Сухум, т.е. в контактной зоне с Ингури-Рионской культурой и, вероятно, под ее воздействием, появляется кремация на стороне с захоронением праха в округлой яме. Для Ингури-Рионской колхидской культуры были характерны коллективные погребальные ямы с частичной кремацией при вторичном обряде захоронения. Таким образом, в обеих культурах экспонация тела умершего носила временный характер. Но и здесь остается загадкой отсутствие погребальных памятников второй половины II тыс. до н.э. Возможно, в этот период на территории всего Западного Закавказья существовал погребальный обряд, аналогичный предполагаемому нами для Лечхумо-Имере-тинской культуры.

В этой связи остановимся на происхождении обряда кремации, доминирующего в Ингури-Рионской колхидской культуре. В.И. Козенкова в своих работах (Козенкова, 1982; 2004а) неоднократно обращалась к истокам обряда кремации на Кавказе, считая его заимствованием из областей Средней Европы (Подунавья) при посреднической роли сабатиновских племен. По ее мнению, “невозможно согласиться с мнением о “широкой практике” кремаций в Закавказье в эпоху, синхронную и более раннюю, чем культура Верх-нерутхинского могильника” (Козенкова, 1982. С. 26). Поэтому кремация не могла проникнуть в кобанскую культуру из Закавказья. Напротив, как считает исследовательница, данный обряд “из района Рутхи мог распространиться в соседнюю Рачу, а оттуда позднее в низменные районы Колхиды (Козенкова, 1982. С. 27).

Нами уже были в тезисной форме высказаны сомнения в справедливости схемы, предложенной В.И. Козенковой (Скакав, 2001. С. 238; 20046. С. 192; 2006а). Отметим лишь, что механизм такого заимствования обряда неясен и предполагает перемещение значительной группы населения. Объяснение появления обряда кремации миграцией населения достаточно характерно, в частности, О. Гамбашидзе связывал появление кремационных погребений (Квирацховели, Борнигеле, Мзетамзе) в Боржомском ущелье в VIII—VI вв. до н.э. с падением Фригийского царства, разгромленного киммерийцами, что привело к перемещению на территорию Южной Грузии “хеттизи-рованных месхских племен” (Гамбашидзе ОС., Гамбашидзе И.О., 1986. С. 25, 26; Гамбашидзе и др., 1991. С. 29, 30; Гамбашидзе О.С., Гамбашидзе И.О., 1995. С. 50). Такие объяснения представляются весьма уязвимыми, так как в том же Боржомском ущелье кремационные погребения (наряду с безусловно доминирующими ингумационными) известны и в XV-XIII вв. до н.э. (Борнигеле, 86, 108; Читахеви, 44, 53, 60) (Гамбашидзе и др., 1991. С. 30). Известны они и в памятниках начала I тыс. до н.э. соседних, более южных, районов Грузии (Звели) (Гамбашидзе, Квижинадзе, 1977). Обоснованные сомнения в появлении кремации в Боржомском ущелье и, в целом, на Западном Кавказе вследствие миграции были высказаны И. Мотценбакером (Motzenbacker, 1997). В целом ряде регионов обряд кремации встречался эпизодически на протяжении очень длительных временных интервалов.

В той же срубной культуре к настоящему времени мы, действительно, имеем не “редкие трупосожжения” (Отрощенко, 1976. С. 185), а кремацию как “культурнозначимый признак” (Кузин-Лосев, 2000. С. 191), но количество погребений с кремацией не превышает несколько процентов. При этом, по мнению некоторых исследователей, отсутствуют критерии, “позволившие бы соотнести данный погребальный обряд с той или иной социальной группой срубного общества, вообще выделить устойчивую группу признаков, характерных только для погребений с кремациями” (Кузин-Лосев, 2000. С. 192). Напротив, по мнению других, “кремация в срубной культуре практиковалась при захоронении части служителей культа” (Цимиданов, 2004. С. 59-61). В сабатиновской культуре кремационное погребение (Борисовка, курган 3) единично (Шмаглий, Черняков, 1970. С. 54-56).

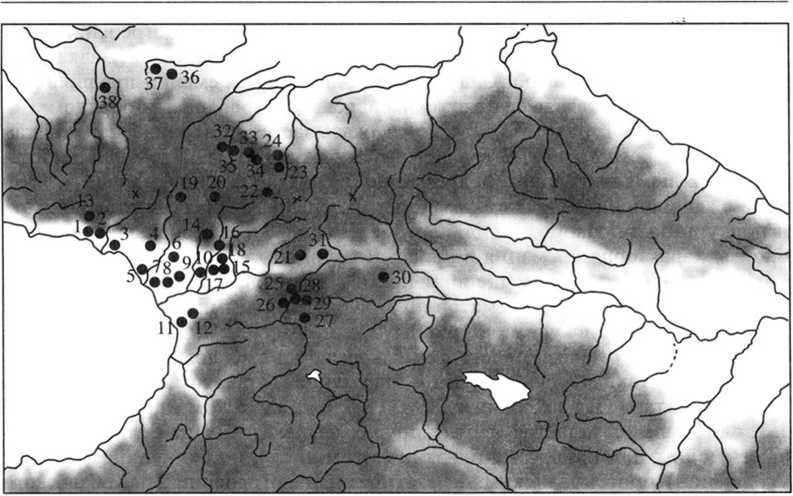

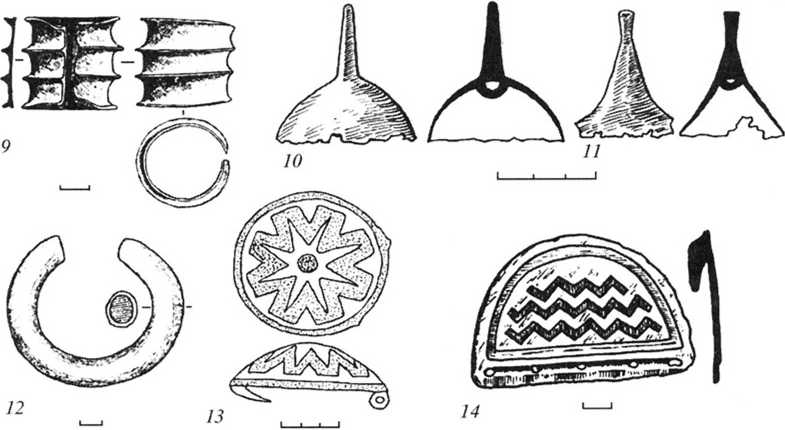

Необходимо учитывать, что обряд кремации в кобано-колхидском ареале весьма неоднороден (рис. 4). В самом общем плане здесь можно выделить две группы погребений - кремация в каменных склепах (“домиках мертвых”) и кремация в грунтовых ямах крупного размера. Первая группа является наиболее древней и присуща, главным образом, протокобанским и кобанским памятникам (за исключением Звели). Вторая, напротив, характерна преимущественно для могильников колхидской Ингури-Рионской культуры. Напротив, кремационные погребения Боржомского ущелья (как ранние, так и поздние) являются урновыми. Поэтому нельзя согласиться с мнением Р.Д. Квиркваиа (1999), считающего, что кремация в Боржомском ущелье появляется под влиянием колхидской культуры, хотя, как отмечает сам исследователь, на территории самой Колхиды “не встречаются случаи

Рис. 4. Кремационные памятники Западного Закавказья и Северного Кавказа эпохи поздней бронзы - раннего железа

1 - Гуадиху; 2 - Мерхеули; 3 - Баглан; 4 - Джантух; 5 - Пичори; 6 - Палури; 7 - Эргета; 8 - Цаиши; 9 - Дгваба; 10 - Мухурча; 11 - Уреки; 12 - Нигвзиани; 13 - Шубара; 14 - Лече; 15 - Налепсао; 16 - Гурдземи; 17 - Ведидкари-Махати; 18 - Нахунао; 19 - Ларилари; 20 - Богреши; 21 - Горадзири; 22 - Брили; 23 - Верхняя Рутха; 24 - Кари Цагат (Догой Хунта); 25 - Борнигеле; 26 - Квирацховели; 27 - Звели; 28 - Читахеви; 29 - Мзетамзе; 30 - Кобали; 31 - Цагвли; 32 - Мукулан; 33 - Донгат; 34 - Мужглы; 35 - Бедык;

36 - Эшкакон; 37 - Терезе; 38 - Карабашево помещения обугленных костей в урнах”. Вероятно, происхождение обряда в этих случаях различно.

В.И. Козенкова (2004а. С. 87) продолжает датировать протокобанские памятники, в которых появляется обряд кремации, XIII - первой половиной XII в. до н.э. Нами было обосновано удревнение наиболее архаичных памятников протокобанской эпохи (когда и появляется кремация) до второй четверти II тыс. до н.э., а памятников дигорской культуры, к которой относится большинство ранних кремаций Дигории, - до (ориентировочно) XV-XIII вв. до н.э. (Скоков, 2001; 2003а; 2004а). Предложенные коррективы не вызвали каких-либо критических замечаний. Таким образом, не остается никаких оснований связывать появление кремации в Центральном Кавказе с сабатиновской культурой, датирующейся, как известно, XIV-XII вв. до н.э. Для памятников дигорской культуры (Верхняя Рутха, Кари Цагат, Брили, Богреши) наиболее характерны кремации на стороне с захоронением праха в больших ямах, обложенных камнями и включающих в себя деревянные конструкции типа настила и перекрытия. Возможно, как и в некоторых других культурах, кремация в дигорской культуре была характерна для погребений части общества, являясь социальным признаком и сочетаясь с погребениями по обряду вытянутого трупоположения.

Как известно, кремация была характерна для богатых погребений триа-летских курганов “цветущей поры” и близких им памятников (Цалка, Зур-такети, Метехи, Самтавро, Садуга). Наличие здесь кремации предположил еще Б.А. Куфтин, связав ее с хеттским царским погребальным обрядом. Показательно, что триалетская культура оказывается синхронна памятникам Протокобанского I этапа. В триалетской культуре мы, так же как и в прото-кобанских памятниках, видим кремацию (в сочетании с ингумацией) на стороне с захоронением праха в каменных склепах (“домиках мертвых”), хотя и подкурганных. Напротив, для Средней Европы эпохи средней и поздней бронзы характерна кремация в урнах. В срубной культуре известна кремация на стороне, но с помещением праха в грунтовые ямы. Единственным исключением является “крематорий” с неоднократными трупосожжениями в каменном склепе в кургане 1 группы “Рясные могилы” (Отрощенко, 1976). В Звельских курганах коллективные кремационные погребения в каменных камерах также сосуществуют с ингумацией, при этом как обряд, так и часть инвентаря О. Гамбашидзе (1983) связал с хеттским миром. Кремация эпизодически встречается в ряде других закавказских памятников, предшествующих или культурно близких (в том числе, по наличию сурьмяных украшений) протокобанским. В частности, в погребении 16 Кобальского могильника (Алгетское ущелье) предполагается кремация в урне (Туши-швили, Амиранашвили, 1982. С. 55). Кремация (в яме) предполагается и в погребении 34 могильника Цагвли (Рамишвили, 1981. С. 52). А по нашему мнению, именно закавказский импульс финала средней бронзы был решающим в формировании протокобанского пласта памятников и собственно ко-банской культуры. Кремация, наряду с некоторыми типами инвентаря или их репликами, связанная своим происхождением с триалетскими и пост-триалетскими памятниками, распространяется по всему ареалу дигорской культуры (Верхняя Рутха, Кари Цагат, Брили, Богреши). В более поздний период кремация продолжает периодически встречаться в ранннекобанских (проникая на территорию Западной кобанской культуры) и классических кобанских памятниках, а также в местных памятниках скифского времени, имеющих некоторые кобанские черты (Нартан).

Отметим и еще одно различие погребального обряда кобанских и колхидских племен. Если в протокобанском и кобанском ареале кремация устойчиво сочеталась с ингумацией (как и в большинстве других культур), то в памятниках колхидской Ингури-Рионской культуры кремация безусловно доминировала. Это могильники и захоронения в Эргете (I—IV), Дгвабе, Мухурче, Пичори, Уреки, Нигвзиани, Палури, Горадзири, Цаиши, Налепсао, Лече, Гурдземи, Ведидкари-Махати, Нахунао, Джантухе, Ларилари, Мерхе-ули, Баглане. При этом кремация появляется в Колхиде в IX - первой половине VIII в. до н.э. (могильная яма 2 могильника Эргета I, могильная яма 2 могильника Эргета IV) ^Скоков, 20036), а в некоторых ранних комплексах отсутствует. Так, в Палури кроме погребального рва с кремацией и вторичным обрядом погребения обнаружены две ямы с более чем 50 скорченными костяками. В Мухурче на ранней погребальной площадке захоронения производились по вторичному обряду без кремации. В этой связи любопытны обнаруженные Г.К. и С.М. Шамба (1990. С. 7, 8)11 и нами (2006 г.) ранние погребения Джантухского могильника. В частности, под погребальной ямой, изученной в 2006 г. и датируемой концом V - началом III в. до н.э., нами были открыты два погребения в небольших округлых ямах-колодцах с кремацией на стороне, относящиеся к IX в. до н.э. В дальнейшем им на смену приходят ямы крупных размеров со вторичным обрядом захоронения и частичной кремацией.

Не исключено, что действительно, как предполагает В.И. Козенкова (2004а. С. 152), кремация проникает в Центральную Колхиду из Дигории и Западной кобанской культуры, но происходит это не в VII-VI вв. до н.э., а значительно раньше, в X-IX вв. до н.э. Вместе с обрядом кремации на территорию Ингури-Рионской культуры попадает и целый ряд типов бронзового инвентаря (кинжалы, пряжки и т.д.). В отдаленных регионах Колхиды обряд кремации доживает до IV—III вв. до н.э.

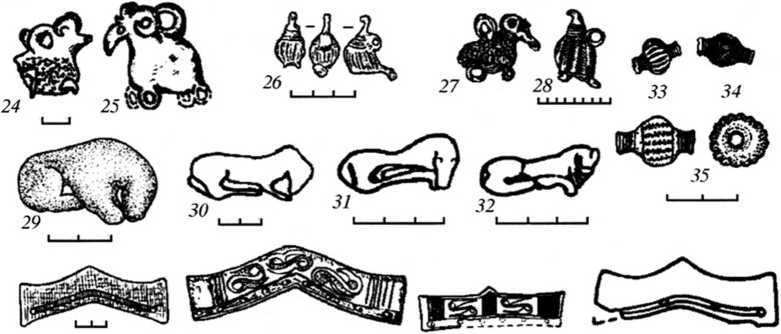

В X-IX вв. до н.э. не только погребальный обряд, но и материальная культура Бзыбской Абхазии, как и культура прилегающих регионов, резко меняются, хотя сохранение преемственности представляется несомненным. При этом в сфере металлообработки важную роль сыграл импульс из Центрального Кавказа, с территории центрального варианта кобанской культуры (Скоков, 2008). Под этим воздействием в IX в. до н.э. формируется своеобразный абхазский вариант кобано-колхидского графического стиля, переживающий расцвет в VIII в. до н.э. Репликой более ранних кобанских являются, вероятно, характерные только для Бзыбской культуры кинжалы с серповидным навершием на рукояти (вторая половина VIII - первая половина VII в. до н.э.), широкие манжетовидные браслеты с четырьмя ребрами (VIII - первая половина VII в. до н.э., кобанские прототипы датируются IX-VIII вв. до н.э.), поясные пряжки с фигурными головками животных, не имеющие, в отличие от кобанских, отверстий для скрепления с поясом (IX - первая половина VII в. до н.э.), полуовальные и круглые умбоновидные пряжки с инкрустацией (вторая половина VIII - VII в. до н.э.) (рис. 5).

Только для Бзыбской культуры характерны топоры с бронзовыми рукоятями (VIII в. до н.э.), наконечники копий с укороченным подтрапециевидным пером, массивные браслеты с заполнением (IX — рубеж VIII—VII вв. до н.э.), конические бляшки с разнообразными зооморфными завершениями или с гвоздеообразной головкой (вторая половина VIII - первая половина VII в. до н.э.), “молоточковидные” навершия, якоревидные подвески, бронзовые биконические и веретенообразные бусы. Все эти предметы являются культурными маркерами Бзыбской культуры (рис. 5).

Материальная культура Гагринского могильника (Бжания В.В., Бжания Д. С., 1991), резко отличаясь по характеру большинства погребальных урн, находит некоторые соответствия в Бзыбской Абхазии (конические бляш-

Рис. 5. Основные культурные маркеры Бзыбской колхидской культуры

1, 6, 10, 11 - Анухва; 2, 8 - Верхняя Эшера; 3 - Шубара; 4 - Отхара; 5 - Эшерские кромлехи;

7 - Гуадиху, 65; 9 - Куланурхва; 12 - “Мебельная фабрика” № 1; 13 - Ачадара; 14 - Эшерское городище ки с гвоздеобразной головкой, пластинчатые браслеты с четырьмя ребрами), в материалах Абинско-черноморского варианта протомеотских памятников (булавки типа Сукко: Эрлих, 2002. С. 28-30, рис. 2, 19-20), в Центрально-кобанской культуре (подпрямоугольные пряжки с невыделенным крюком).

Находки булавок типа Сукко не только в Закубанье, но и в Гагринском могильнике, а также в крымском могильнике Таш-Джарган (Колотухин, 1996. Рис. 48, 22), позволяют предполагать для этого времени существование морских контактов, связанных, вероятно, с пиратством. Племена побережья между современными Сочи и Новороссийском традиционно считались пиратами и разбойниками. Так, в “Политике” Аристотеля говорится о склонности гениохов и ахейцев к убийству и людоедству (VIII, III, 4). Согласно Страбону (XI, II, 12), ахейцы, зиги и гениохи, “обрабатывая скудную землю”, “живут морским разбоем”; снаряжая флотилии “камар” и “нападая то на купеческие корабли, то даже на какую-нибудь страну или город, они господствовали на море” и занимались работорговлей. Аппиан в “Митридатовых войнах” (102) отмечает, что ахейцы всех эллинов, которых брали в плен, убивали “по обычаю скифов, - сначала в гневе, всех, с течением же времени только самых красивых из них, а потом тех, на кого падет жребий”. Овидий в “Посланиях с Понта” (IV, 10) также рисует непривлекательный образ гениохов и ахейцев: “Какой бы лай ни подняли чудовища из обрубленного паха Сциллы, все же гениохские корабли причинили морякам больше вреда. Ты не можешь сравнить и Харибду с враждебными ахейцами, хотя она трижды изрыгает трижды выпитую морскую воду. Хотя [эти племена] свободнее плавают в правой части [Понта], и эта сторона небезопасна от них”.

В качестве надкультурных феноменов, объединяющих все культуры в рамках кобано-колхидской историко-культурной общности, хотя и представленных в них в различной степени, выступают некоторые типы бронзовых топоров, пряжек, копий, кинжалов, фибул, браслетов, шейные гривны, пинцеты, нагрудники-“пекторали”, крестообразные подвески-навершия. К примеру, прямоугольные и бабочковидные пряжки, не характерные (за исключением района г. Сухум) для Бзыбской культуры и Западно-кобанской культуры (за исключением Баксанского ущелья), практически неизвестные (за исключением явного импорта) в Лечхумо-Имеретинской культуре, хорошо представлены в Центрально-кобанской и Ингури-Рионской культурах.

Еще один пример надкультурного феномена - бронзовые кинжалы с подтреугольным черешком и двумя отверстиями в нем. На территории Бзыбской культуры они известны в погребении 1970 г. из Ачандары (Воронов, Гунба, 1978. Рис. 5, 2), среди предметов, найденных в 1931 г. в Приморском (Лукин, 1941. Табл. XIII, 3), в погребении 1934 г. из Нижней Эшеры (Куфтин, 1949. Табл. XX, 2). Эти комплексы могут быть датированы VIII в. до н.э. Типологически близкий кинжал с двумя отверстиями в основании черешка найден в погребении 102 (148) Красномаяцкого могильника (Транш, 1969. Табл. XX, 6). В могильниках Ингури-Рионской культуры такие кинжалы гораздо более многочисленны и имеют более широкую датировку. Они характерны для первого хронологического пласта (IX или IX - первая половина VIII в. до н.э.) и практически исчезают в комплексах второго хронологи- ческого пласта (VIII в. до н.э.). Сложно сказать, являлись ли абхазские кинжалы с подтреугольным черешком импортом или были изготовлены на месте по образцу чужого оружия, но очевидно одно - эти кинжалы чужеродны для Бзыбской культуры. И, напротив, кинжалы с подтреугольным черешком в изобилии представлены в погребениях Тлийского могильника, где они датируются IX-VIII вв. до н.э. Таким образом, этот тип кинжалов характерен для Ингури-Рионской колхидской и Южно-осетинской кобанской культур, а на территории Бзыбской культуры появляется уже в заключительный период своего существования.

В конце VIII в. до н.э. через территорию Бзыбской Абхазии проходил один из маршрутов “киммерийских походов”. Находки бронзовых “пектора-лей” фиксируют два таких маршрута, один из которых через Клухорский перевал связывал Кисловодскую котловину и территорию Абхазии, а второй -через перевалы Гебеафцаг и Гурдзиафцаг соединял Дигорию и Рачу (Скоков и др., 2004). Именно через эти перевалы, а не вдоль труднопроходимого побережья между Геленджиком и Гаграми, проходил, вероятно, путь исторических киммерийцев. О невозможности продвижения крупных конных отрядов вдоль “густо заросшего субтропическим лесом” и, добавим еще, прегражденного до недавнего времени непроходимыми скалами, Черноморского побережья, говорил и И.М. Дьяконов (1994. С. 108). В частности, в районе Гагр, по воспоминаниям русского офицера-разведчика первой половины XIX в. Ф.Ф. Торнау, “отвесные скалы перегораживали дорогу”, “горы, примыкавшие к морю, в редком месте позволяли втащить на них лошадей”, “объехать было невозможно, и мы перешли через них по головоломной тропинке, рискуя упасть сами или уронить в море наших лошадей”, а “дорожка” в горы “в недальнем расстоянии делается невозможною для лошадей” (Секретная миссия..., 1999. С. 238, 240). По словам Аппиана (102), описывающего переход Митридата из Диоскурии на Боспор через земли гениохов и ахейцев, «он совершил столь огромный путь в столь короткое время и прошел через столько диких племен и через так называемые “скифские запоры”, до тех пор для всех непроходимые». Лишь после перехода через перевалы путь “киммерийцев” лежал, возможно, вдоль берега Черного моря, о чем и сообщает нам Геродот. Утверждение о существовании в древности так называемой “Меото-Колхидской дороги”, на наш взгляд, ничем не обосновано. Отметим, что сомнения в возможности использования киммерийцами “мео-тидо-колхидского пути” были высказаны и ГТ. Квирквелия (1985. С. 121, 122). По его мнению, у Геродота нигде прямо не говорится, что киммерийцы использовали именно этот путь, и более вероятным ему кажется движение киммерийцев вдоль западного берега Черного моря.

Бурные события в северо-западной Колхиде, связанные с перемещениями групп ранних кочевников, стали, вероятно, одной из причин сокращения количества памятников во второй половине VII-VI в. до н.э. В то же время интенсивные и постоянные контакты устанавливаются между Бзыбской и Ингури-Рионской колхидскими культурами и Западно-кобанской культурой. В VII-VI вв. до н.э. эти контакты носят более устойчивый характер, чем в период, предшествующий “киммерийским” и скифским походам. Можно гово- рить о формировании нескольких торговых путей, “маршруты” для которых были проложены во время походов ранних кочевников. При этом ведущую роль играет, на наш взгляд, маршрут, соединяющий долины рек Кодори и Ингури, Сванетию и Баксанское ущелье (Скаков, 20066).

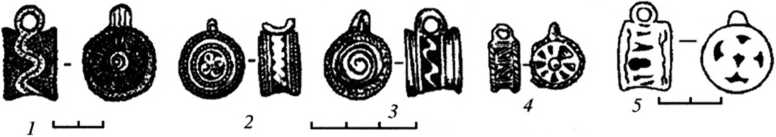

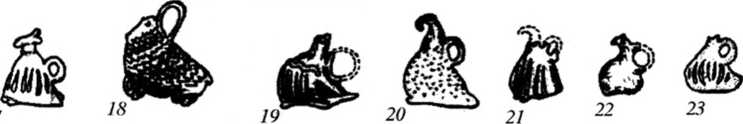

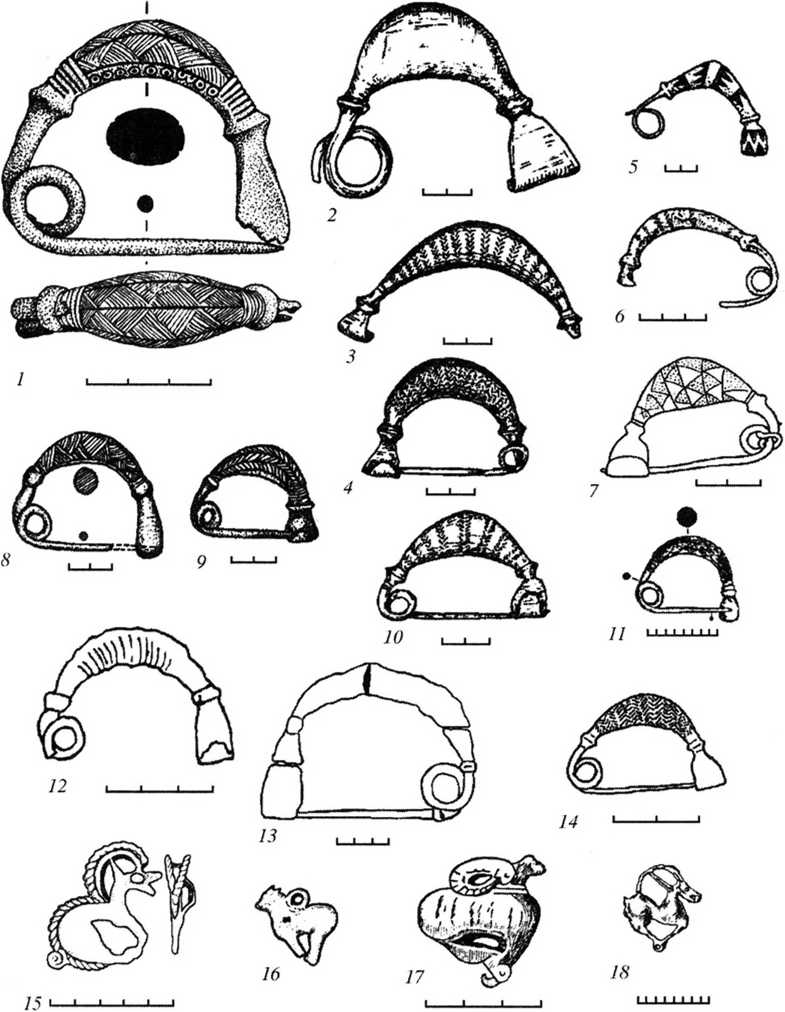

Индикатором этого пути являются катушкообразные подвески (рис. 6, 1-1 6), типологически отличающиеся от более ранних центральнокобанских. Более ранние подвески (погребения 66 и 102 Тлийского могильника, Кобан-ский могильник, Гунделен) украшены только шнуровым орнаментом по боковым сторонам (Техов, 1980. Табл. 51, II, 70; 67, 9). Напротив, наши подвески ажурные, их боковые стороны украшены литым орнаментом в виде зигзага или змеи. На Северном Кавказе они известны в погребении 1982 г. могильника “Лермонтовская скала (у реки)” (Березин, Дударев, 1998. Рис. 10, 7), Бедыкском могильнике (Батчаев, 1985. Табл. 3, 79), погребении 4 могильника Султан-гора III (Членова, 1984. Рис. 2, 18), кургане 17 Нартанского могильника (Батчаев, 1985. Табл. 43, 43), погребении 5 Нижнечегемского могильника (Акритас, 1961. С. 192. Табл. III, 12), Баксанском (коллекция Зичи) (Козенкова, 1998. Табл. XIII, 12) и Чегемском (Миллер, 1888. Табл. XXVI, 117) ущельях, Карабашевском кургане (Козенкова, 1998. Табл. XIII, 14), в погребении на Объездной улице Кисловодска (Козенкова, 1998. Табл. XIII, 13). Здесь они имеют достаточно узкую дату - конец VII - первая половина VI в. до н.э. (Козенкова, 1998. С. 47), но, как представляется, их датировка может быть уточнена в рамках VI в. до н.э. На южных склонах Кавказского хребта такие подвески обнаружены в могильнике Джантух в районе Ткварчели (не менее 2 экземпляров при исследованиях ГК. и С.М. Шамба, еще 4 экземпляра при наших работах 2005-2006 гг.) (Шамба ГК., Шамба С.М., 1990. Рис. 8, 73, 14; Скоков и др., 2007. Рис. 68). В качестве промежуточного звена можно привести находку 6 аналогичных подвесок в Чубери (Лариларский могильник) в Сванетии (Чартолани, 1986. Рис. 20), а также находку подвески этого типа в Брильском могильнике (Панцхава и др., 2003. Табл. 1, 67).

Так как находки катушковидных подвесок в Колхиде не единичны, экземпляры из Джантуха и Ларилари вряд ли можно считать импортом с северных склонов Кавказского хребта. Подвески Джантухского могильника по античному импорту датируются концом V - началом III в. до н.э. Таким образом, время бытования подвесок данного типа в памятниках Кабардино-Пятигорья и Джантухско-Лариларского варианта несколько различно: в одном случае это VI в. до н.э., в другом - конец V - начало III в. до н.э. Не исключено, что такие подвески проникают на южные склоны Кавказского хребта на излете своего бытования в Западно-кобанской культуре.

Другим индикатором контактов по этому маршруту в VII-VI вв. до н.э. являются находки подвесок в виде птичек с округлым орнаментированным туловом, крюковидной головкой и слегка выделенным хвостом (рис. 6, 17-23, 26, 28), типологически отличающихся от восточнозакавказских12. Они обнаружены в могильниках Джантух (не менее 7 экз.) (Шамба ГК., Шамба С.М.,

36 37 ..... ।

39 । '—'---'

Рис. 6. Катушкообразные подвески, подвески в виде птичек и баранов, бусины-пронизи с утолщением, бляшки в виде лежащего зверя, бабочковидные пряжки из Западного Закавказья и Северного Кавказа

1. 35 - Лермонтовская скала; 2 - Баксанское ущелье; 3 - Кисловодск; 4 - Карабашсво; 5 - Нартан; 6, 29, 36 - Бедык; 7 - Султан-гора III; 8-10, 17-25 - Джантух; 11-16 - Ларилари; 26 - Клин-Яр III; 27, 28, 33.

34 - Ларилари; 30 - Уреки; 31, 32, 38. 39 - Эргета I; 37 - Гижгид

1990. Рис. 8, 78; 23, 25, 28-32), Ларилари {Чартолани, 1968, Табл. III, 5), погребении 81 могильника Клин-Яр III {Флеров, Дубовская, 1993. Рис. 5, 8)13, а также в Чегемском ущелье {Миллер, 1888. Табл. XXV, 66) и могильнике Гастон Уота в Дигории {Мошинский, 2006. Рис. 27, 14).

По нашему мнению, могильники Ларилари и Джантух оставлены одной группой населения. На их близость указывают также однотипные фибулы, ажурные бляхи, подвески в виде барана с орнаментированным округлым туловом (рис. 6, 24, 25, 27), пастовые бусы, покрытые глазурью, бронзовые пронизи-бусины с округлым орнаментированным утолщением (рис. 6, 33-35) {Чартолани, 1968. Табл. III, П; Шамба, 1984. Рис. 31, 27, 22). Показательно, что такие же пронизи-бусины были найдены в погребении 2 (1994 г.) могильника “Лермонтовская скала (у реки)” второй половины VII-VI в. до н.э. {Березин, Дударев, 1998. Рис. 14, 6), погребении 5 Нижнечегемского могильника {Акритас, 1961. С. 192. Табл. III, 5), в Чегемском ущелье {Миллер, 1888. Табл. XXIV, 41) и в Карабашевском кургане {Любин, 1964. Рис. 1, 6). Приведем и еще одну, правда, более отдаленную, аналогию. Уникальная для Северного Кавказа пластинчатая пряжка в виде тура из погребения 3 Нижнечегемского могильника, выполненная под явным воздействием скифо-савро-матского искусства, находит некоторые стилистические аналогии в бляшках из Джантуха {Шамба Г.К., Шамба С.М., 1990. Рис. 8, 27), Ларилари {Чартолани, 1968. Табл. III, 9) и погребения 8 (11) могильника Гуадиху {Трапш, 1969. Табл. V, 3, 4) (рис. 7, 15-18).

О контактах между центральными областями Колхиды и северными склонами Кавказского хребта, в том числе через Сванетию и Баксанское ущелье, можно говорить и на примере фибул с кольцевидными утолщениями по краям дужки (рис. 7, 1-14). В Джантухском могильнике представлены такие фибулы с высокой асимметрично утолщенной дужкой (тип IV, по классификации автора) {Шамба ГК., Шамба С.М., 1990. Рис. 21, 2, 5) и с высокой дужкой, сильно утолщенной в средней части (тип III, по классификации автора) {Шамба Г.К., Шамба С.М., 1990. Рис. 21, 7). Наличие фибул с асимметрично утолщенной дужкой является отличительной чертой региона. По нашему предположению, прототипом для них была фибула “a navicella” из Нового Афона {Куфтин, 1949. Рис. 29, 3), являющаяся импортом с Балканского п-ова. Вероятно, фибулы типа IV предшествуют фибулам типа III. Фибулы типа IV датируются в пределах VIII в. до н.э., фибулы типа III по комплексам Западного варианта кобанской культуры надежно датируются второй половиной VIII - первой половиной VII в. до н.э. Фибулы типа IV входят также в состав клада из Джвари на р. Ингури {Иессен, 1935. Рис. 17, 6) и комплекса (?) из Самурзакани, найдены в погребении 18 могильника Па-лури и погребении 38 могильника Фарс {Лесков, Эрлих, 1999. Рис. 33, 6, 7). Фибулы типа III найдены в погребальной ямс 3 могильника Урски {Микелад-зе, 1985. Табл. XIII, 40, 49), погребениях 10 и 24 могильника Палури {Бара-

Рис. 7. Фибулы с утолщениями по краям дужки и бляшки в виде изображений тура или козла

1, 8, 9. 16 - Джантух; 2, 4, 10 - Заюково; 3 - Гижгид; 5 - Сукко; 6 - Фарс; 7 - Лашкута; 11. 18 - Ларилари;

12. 13 - Уреки; 14 - Джвари; 15 - Гуадиху; 17 - Нижний Чегем мидзе, 1977. Табл. VII, 7), погребении 92 могильника Красный Маяк (Транш, 1969. Табл. XII, 3), в с. Лебарде в верховьях р. Техури. Типологически близкая фибула с тремя небольшими утолщениями-перехватами по краям дужки известна и в могильнике Ларилари (Чартолани, 1968. Табл. III, 7).

За пределами Колхиды найдено несколько фибул, которые своей чужеродностью выделяются на фоне окружающих их материалов. Фибулы не характерны для протомеотских древностей, и происхождение находок из Сукко (Новичихин, 1995. Рис. 2, 7) и Фарса можно связать только с Колхидой. В то же время, находки фибул с симметричной дужкой на территории Западного варианта кобанской культуры сосредоточены исключительно в Баксанском ущелье, в могильниках Заюково (Козенкова, 1998. Табл. XXV, 3, 4, 6), Гижгид (Козенкова, 1998. Табл. XXV, 2) и Лашкута (Батчаев, 1985. Табл. 4, 7). Там же, в Бедыкском могильнике, найдена единственная в этом регионе железная фибула (Батчаев, 1985. Табл. 3, 75), также находящая аналоги в Колхиде. В близлежащем Пятигорье такие предметы неизвестны. Не исключено, что в данном случае мы имеем дело не только с функционированием торгового пути. Возможно, появление фибул этих типов на Северном Кавказе связано, по крайней мере в районе Баксанского ущелья, с инфильтрацией населения из центральных областей Колхиды. На это, кроме находок фибул, указывают бабочковидные пряжки из Бедыкского могильника (Батчаев, 1985. Табл. 3, 6) и склепа (1928 г.) в Гижгиде (Козенкова, 1998. Табл. XIX, 9), не характерные для западного варианта колхидской культуры (рис. 6, 36-39), а также бляшка в виде скульптурного изображения лежащего зверя из Бедыкского могильника (Батчаев, 1985. Табл. 3, 2). Аналогичные бляшки (рис. 6, 29-32), датирующиеся рубежом VIII—VII - первой половиной VI в. до н.э., известны в погребальных ямах 5 и 6 могильника Эргета I (Папуашвили, 1998. Табл. III, 54; V, 49), погребении 3 могильника Уреки (Микеладзе, 1985. Табл. XIII, 10, 11), погребении 24 могильника Палури (Барамидзе, 19П. Табл. VII, 7) и погребении 2 могильника Куланурхва (Транш, 1970. Табл. III, 7). Кроме того, в с. Бедык был обнаружен могильник с трупосожжением (Батчаев, 1985. С. 10), напоминающий синхронные памятники Колхиды. На территории Западного варианта кобанской культуры известны и другие некрополи-крематории этого времени - Карабашевский курган, Мужглы (Булунгу), на горе Донгат (В. Чегем) (Алексеева, 1961. С. 202).

Мы, как и А.М. Лесков и В.Р. Эрлих (1999. С. 64), не можем согласиться с предположением В.И. Козенковой (1998. С. 75; 2004а. С. 157) о перемещении группы населения из ареала Западного варианта кобанской культуры в район Джантуха “в результате каких-то событий VIII—VII вв. до н.э.”. Даже за исключением Джантуха, где фибул данных типов найдено более десятка, их находки достаточно многочисленны на территории Колхиды. То же самое касается и бабочковидных пряжек. В Баксанском ущелье, напротив, мы видим достаточно изолированную группу предметов и даже, возможно, памятников, с заметными чертами колхидской культуры. Таким образом, по целому набору признаков мы можем говорить о заметном культурном импульсе с территории Ингури-Рионского варианта колхидской культуры в регион Баксанского ущелья в конце VIII—VII в. до н.э. Возможно, в это время группа населения с территории Ингури-Рионской колхидской культуры проникает на Северный Кавказ, оставляя там ряд могильников с трупосожжениями и характерным инвентарем. Не исключено, впрочем, что в данном случае нельзя говорить о миграции в обычном понимании этого слова. Появление в горах и предгорьях, по обе стороны от Кавказского хребта, однотипных могильников с несколькими общими категориями инвентаря и кремацией могло быть связано с активизировавшимися перемещениями в обоих направлениях по торговому перевальному пути, используемому в своих целях группами кочевников. Недаром в Карабашево и Джантухе при местном погребальном обряде в таком изобилии представлены предметы раннескифского вооружения и конской узды.

На наличие древнего торгового пути, проходящего через перевалы Главного Кавказского хребта, указывает и свидетельство Эсхила в “Прикованном Прометее”, на которое в свое время обратил внимание И.С. Каменецкий (1988. С. 84). Вероятно, это и в самом деле вошедший в драматическое произведение пересказ древнего периегеза. Берегом Черного моря, оставляя слева землю халибов, путь ведет к “Буйной реке” (реке “Обиде”, “Громоту-хе”), переправа через которую затруднительна. Дорога идет вдоль течения этой реки, доходя до ее истоков и вершин Главного Кавказского хребта, и через перевал приводит в страну амазонок, а отгуда ведет к Киммерийскому перешейку и Меотиде. Очевидно, что, несмотря на мнение авторов древних схолий к Эсхилу, под рекой Буйной следует подразумевать не Араке, а Рио-ни, Ингури или Кодори.

Расценивая выделенные группы памятников как самостоятельные культуры, мы можем объяснить тот парадоксальный факт, что по отношению к памятникам Бзыбской Абхазии и Ингури-Рионского региона не прослеживается отмеченная В.Б. Ковалевской тенденция к “сближению культуры локальных вариантов на протяжении времени” (Ковалевская, 1995). Действительно, такого сближения не происходит в IX-VII вв. до н.э., а в V-IV вв., после переходного периода и появления инноваций, в Бзыбской Абхазии вновь возникает самостоятельная археологическая культура. По отношению к ее погребальному обряду можно говорить о преемственности, отметим лишь более разнообразную ориентацию костяков, уменьшение доли скорченного трупоположения, и, главное, исчезновение вторичных захоронений. Культурными маркерами Бзыбской позднеколхидской культуры можно считать украшения головного убора - “эгретки” (Скоков, Джопуа, 2004), фибулы с ромбическим расширением или с расширением в виде розетки на дужке, а также фибулы с грибовидными выступами на дужке, булавки с ажурной головкой из радиально расходящихся стержней, соединенных перекладиной, пластинчатые орнаментированные браслеты, пластинчатые браслеты, покрытые крупной зернью. Находки специфичных для этого варианта предметов (браслетов, булавок, фибул, четырехспиральной бляхи) в районе Сочи (комплекс из Соболевки) (Воронов, 1979. Рис. 33, 9-18) и Новороссийска (могильник Владимировка и т.д.) (Колпакова, 2005. С. 130) можно опять же связать с известной по источникам активностью пиратов.

Во второй половине IV в. до н.э. на территории Абхазии происходят какие-то катастрофические события, связанные с проникновением сюда, скорее всего, через перевалы Главного Кавказского хребта, воинского контингента из Прикубанья и появлением конских жертвоприношений по ме-отскому обряду (Эрлих, 2004). Любопытна локализация меотских комплексов и отдельных находок в Абхазии - Гиэнос, Алексеевское ущелье, устье р. Келасури, Агудзера, Ахул-абаа, замок Баграта, парк Н.Н. Смецкого, Хип-ста. Кроме того, меотские мечи найдены в погребениях Гуадиху и Сухумской горы. Почти все эти пункты, кроме находящегося несколько южнее Гиэноса (г. Очамчира в Абжуйской Абхазии) и значительно севернее Хипсты (район Гудауты) сосредоточены в районе Сухуми, между Диоскуриадой и устьем р. Кодори. Во-первых, этот район находился в предшествующее время на стыке двух вариантов колхидской культуры, в своего рода пограничной зоне. Во-вторых, именно сюда по Кодорскому ущелью выходит одна из основных дорог, связывающих Северо-Западный Кавказ и Западное Закавказье через Клухорский и Марухский перевалы. Не исключено, что именно через эти перевалы меотский воинский контингент проник на территорию Абхазии. О каких-то крупных военных столкновениях говорится и во фрагментах надписи из Эшерского городища, относимой к концу IV в. до н.э. В комплексах Ш-П вв. до н.э. местная культура в значительной степени теряет свои отличительные особенности, становясь частью эллинистической культуры Западной Грузии.

Список литературы Некоторые проблемы истории Северо-Западного Закавказья в эпоху поздней бронзы - раннего железа

- Агрба 3., 1977. Археологические памятники доантичной эпохи в низовьях р. Бзыбь//Великий Питиунт. Тбилиси. Т. II.

- Акритас П.Г., 1961. Археологическое исследование Чегемского ущелья в 1959 году//Сборник статей по истории Кабардино-Балкарии. Нальчик. Вып. 9.

- Алексеева Е.П., 1961. Археологические раскопки в районе села Верхний Чегем в 1959 г.//Сборник статей по истории Кабардино-Балкарии. Нальчик. Вып. 9.

- Барамидзе М.В., 1977. Мерхеульский могильник. Тбилиси. (На груз, яз.)

- Батчаев В.М., 1985. Древности предскифского и скифского периодов//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972-1979 гг. Нальчик. Т. 2.

- Березин Я.Б., Дударев С.Л., 1998. Могильник "Лермонтовская скала (у реки)" -памятник раннего железного века Пятигорья//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Ставрополь. Вып. I: Археология.

- Бжания В.В., Бжания Д.С., 1991. Древний могильник в Гагре. Сухуми.

- Бочкарев B.C., 1996. Новые данные о Прикубанском очаге металлургии и металлообработки эпохи поздней бронзы//Между Азией и Европой: Кавказ в IV-I тыс. до н.э.: Мат-лы конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А. А. Иессена. СПб.

- Бочкарев B.C., 2002. Проблема интерпретации европейских кладов металлических изделий эпохи бронзы//Клады: состав, хронология, интерпретация: Мат-лы конф. СПб.

- Брилева О.А., 2005. Неизвестные мотивы антропоморфной пластики из Бамборского клада//Четвертая Кубанская археологическая конференция: Тез. и докл. Краснодар.

- Воронов Ю.Н., 1969. Археологическая карта Абхазии. Сухуми.

- Воронов Ю.Н., 1979. Древности Сочи и его окрестностей. Краснодар.

- Воронов Ю Н., 1998. Древняя Апсилия: Источники. Историография. Археология. Сухум.

- Воронов Ю.Н., Гунба М.М., 1978. Новые памятники колхидской культуры в Абхазии//СА. № 2.

- Гамбашидзе О., 1983. К вопросу о материалах малоазиатско-эгейского мира в Самцхе-Джавахети//Дзеглис Мегобари. Тбилиси. № 63.

- Гамбашидзе О.С., Гамбашидзе И.О., 1986. Работы Месхет-Джавахетской экспедиции//ПАИ в 1983 г. Тбилиси.

- Гамбашидзе О.С., Гамбашидзе И.О., 1995. Работы Месхет-Джавахетской экспедиции//ПАИ в 1987 г. Тбилиси.

- Гамбашидзе О.С., Квижинадзе К.Д., 1977. Раскопки в сел. Звели//АО 1976 г. М.

- Гамбашидзе О.С., Квижинадзе К.Д., Гамбашидзе И.О., 1991. Основные результаты работ Месхет-Джавахетской экспедиции в 1985-1986 гг.//ПАИ в 1986 г. Тбилиси.

- Дергачев В.А., Бочкарев B.C., 2002. Металлические серпы поздней бронзы Восточной Европы. Кишинев.

- Джапуа З.Д., 2003. Абхазские архаические сказания о Сасрыкуа и Абрыскиле. Сухум.

- Дзаттиаты Р.Г., 2005. Новый археологический материал из сс. Мсхлеб и Сохта//ИЮНИИ. Цхинвал. Вып. XXXVII.

- Дмитриев А.В., Малышев А.А., 1999. Могильник VI-II вв. до н.э. в устье Лобановой щели//Историко-археологический альманах. Армавир; Москва. Вып. 5.

- Дьяконов И.М., 1994. Киммерийцы и скифы на Древнем Востоке//РА. № 1.

- Иванчик А.И., 2006. Раннескифская хронология в свете древневосточных данных//Этнокультурное взаимодействие в Евразии. М. Кн.1.

- Иессен А.А., 1935. К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе//ИГАИМК. М.; Л. Вып. 120.

- Каландадзе Ал., 1953. Археологические памятники Сухумской горы. Сухуми. (На груз, яз.)

- Каменецкий И.С., 1988. Меоты и греческая колонизация//Местные этно-политические объединения Причерноморья в VII-IV вв. до н.э.: Мат-лы IV Всесоюз. симпозиума по древней истории Причерноморья: (Цхалтубо-Вани, 1985.) Тбилиси.

- Квиркваиа Р.Д., 1999. Погребальный обряд в Боржомском ущелье VIII-VI вв. до н.э.//Дзиебани. Тбилиси. № 4. (На груз, яз.)

- Квирквелия Г.Т., 1985. К вопросу о возможности использования киммерийцами меотидо-колхидского пути//Вопросы археологии Грузии. Тбилиси. III. (На груз, яз.)

- Ковалевская В.Б., 1995. Археологическая культура -практика, теория, компьютер. М.

- Козенкова В.И., 1982. Обряд кремации в кобанской культуре Кавказа//СА. № 3.

- Козенкова В.И., 1998. Материальная основа быта кобанских племен: Западный вариант//САИ. М. Вып. В2-5.

- Козенкова В.И., 2004а. Биритуализм в погребальном обряде древних "кобанцев": Могильник Терезе конца XII -VIII в. до н.э.//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. М. Вып. V.

- Козенкова В.И., 20046. Об уточненных границах кобанской культуры//Древний Кавказ: ретроспекция культур: Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Евгения Игнатьевича Крупнова (XXIII "Крупновские чтения" по археологии Северного Кавказа): Тез. докл. М.

- Колотухин В.А., 1996. Горный Крым в эпоху поздней бронзы -начале железного века. Киев.

- Колпакова А.В., 2005. Украшения из могильника раннего железного века у с. Владимирова//Четвертая Кубанская археологическая конференция: Тез. и докл. Краснодар.

- Кореневский С.Н., 1981. Втульчатые топоры -оружие ближнего боя эпохи средней бронзы Северного Кавказа//Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье. М.

- Коридзе Д.Л., 1965. К истории колхской культуры. Тбилиси. (На груз, яз.)

- Крупное Е.И., 1960. Древняя история Северного Кавказа. М.

- Кузин-Лосев В.И., 2000. Погребальный обряд: древнегреческая культура и археологические культуры южнорусских степей: (в поисках типологических параллелей)//Жертвоприношение: ритуал в искусстве и культуре от древности до наших дней. М.

- Куфтин Б.А., 1940. К вопросу о ранних стадиях бронзовой культуры Грузии//КСИИМК. Вып. VIII.

- Куфтин Б.А., 1941. Археологические раскопки в Триалети. Тбилиси. I.

- Куфтин Б.А., 1949. Материалы к археологии Колхиды. Тбилиси. Т. I.

- Лесков A.M., Эрлих В.Р., 1999. Могильник Фарс: Клады. М.

- Лукин А.Л., 1941. Материалы по археологии Бзыбской Абхазии//ТОИПКГЭ. Л. Т. I.

- Любин В.П., 1964. Находки скифской эпохи в Карачаево-Черкесии//Тр. Карачаево-Черкесского научно-исследовательского ин-та. Ставрополь. Вып. IV. (Серия историческая).

- Маслов В.Е., 2006. К вопросу о формировании керамического комплекса раннескифского времени в Центральном Предкавказье//РА. № 1.

- Микеладзе Т.К., 1974. Исследования по истории древнейшего населения Колхиды и юго-восточного Причерноморья. Тбилиси. (На груз, яз.)

- Микеладзе Т.К., 1985. Колхидские могильники эпохи раннего железа: (Урекский и Ни-гвзианский могильники). Тбилиси. (На груз, яз.)

- Миллер В.Ф., 1888. Терская область: Археологические экскурсии//МАК. М. Вып. I.

- Мошинский А.П., 2006. Древности Горной Дигории. VII-IV вв. до н.э.//Тр. ГИМ. М. Вып. 154.

- Новичихин A.M., 1995. Материалы первой половины I тыс. до н.э. из долины Сукко // Историко-археологический альманах. Армавир; Москва. Вып. I. Описание Колхиды или Мингрелии о. Ламберти, миссионера Конгрегации для распространения христианской веры // СМОМПК. Тифлис, 1913. Вып. 43.

- Отрощенко В.В., 1976. Погребения с трупосожжением у племен срубной культуры Нижнего Поднепровья//Энеолит и бронзовый век Украины. Киев.

- Панцхава Л., Сулава Н., Папуашвили Р., 2003. Колхидская, кобанская или колхидско-кобанская?//Кавказоведение. Тбилиси. № 4.

- Папуашвили Р.И., 1998. К относительной хронологии колхидских могильников эпохи поздней бронзы -раннего железа//Дзиебани: Журнал археологических исследований Академии наук Грузии. Тбилиси. № 1. (На груз, яз.)

- Пелих А.Л., 2000. Серпы кубанских типов из Западного Закавказья//Седьмые чтения по археологии Средней Кубани: (краткое содержание докладов). Армавир.

- Рамтивили А.Т., 1974. Из истории материальной культуры Колхиды. Батуми. (На груз, яз.)

- Рамишвили А., 1981. Археологические раскопки в с. Цагвли//ПАИ в 1978 г. Тбилиси. Секретная миссия в Черкесию русского разведчика барона Ф.Ф. Торнау. Нальчик, 1999.

- Скоков А.Ю., 2001. Хронология протокобанских памятников//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. Самара.

- Скаков А.Ю., 2003а. Об одной категории протокобанских украшений//РА. № 1.

- Скоков А.Ю., 20036. Хронология могильников Колхиды раннего железного века//Степи Евразии в древности и средневековье: Мат. междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М.П. Грязнова. СПб. Кн. II.

- Скаков А.Ю., 2004а. Некоторые проблемы и перспективы изучения колхидской культуры//Древний Кавказ: ретроспекция культур: Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Евгения Игнатьевича Крупнова (XXIII "Крупновские чтения" по археологии Северного Кавказа): Тез. докл. М.

- Скаков А.Ю., 20046. Протокобанская эпоха на Кавказе//Кавказ: история, культура, традиции, языки: Мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию Абхазского института гуманитарных исследований. Сухум.

- Скаков А.Ю., 2005. Два бронзовых топора из Бзыбской Абхазии//Четвертая Кубанская археологическая конференция: Тез. и докл. Краснодар.

- Скаков А.Ю., 2006а. К вопросу о происхождении обряда кремации у кобанских и колхидских племен//Первая Абхазская международная археологическая конференция. Сухум.

- Скаков А.Ю., 20066. К вопросу об использовании перевалов Западного Кавказа в эпоху раннего железа//Производственные центры, источники, "дороги", ареал распространения: Мат-лы тематич. науч. конф. СПб.

- Скаков А.Ю., 2008. Погребальные памятники Бзыбской Абхазии X-VII вв. до н.э.//РА. № 1.

- Скаков А.Ю., Джопуа А.И., 2004. Комплексы V-IV вв. до н.э. с бронзовыми "эгретками" из Абхазии//Боспорские исследования. Симферополь; Керчь. Вып. VII.

- Скаков А.Ю., Джопуа А.И., Цвинария И.И., 2007. Исследования в Абхазии//АО 2005 г. М.

- Скоков А.Ю., Джопуа А.И., Шамба Г.К., 2004. Новый могильник колхидской культуры в Бзыбской Абхазии//Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Армавир. Вып. 4.

- Смирнов Ю.А., 1997. Лабиринт: Морфология преднамеренного погребения. М.

- Техов Б.В., 1957. Позднебронзовая культура Лиахвского бассейна. Сталинир.

- Техов Б.В., 1980. Тлийский могильник. Тбилиси. Т. 1.

- Транш М.М., 1969. Древний Сухуми//Трапш М.М. Труды. Сухуми. Т. 2.

- Транш М.М., 1970. Памятники эпохи бронзы и раннего железа в Абхазии//Тр. Сухуми. Т. I.

- Тушишвили Н.Н., Амиранашвили Дж.Ш., 1982. Результаты полевых работ археологической экспедиции Алгетского ущелья//ПАИ в 1979 г. Тбилиси.

- Флеров B.C., Дубовская О.Р., 1993. Мужские погребения Кобанского могильника Клин-Яр III в г. Кисловодске//Вестник Шелкового пути: Археологические источники. М. Вып. I.

- Цимиданов В.В., 2004. Социальная структура срубного общества. Донецк. Чартолани Ш., 1968. Лариларский могильник//Вопросы истории Грузии, Кавказа и Ближнего Востока. Тбилиси. (На груз, яз.)

- Чартолани Ш.Г., 1977. Археологические памятники эпохи бронзы из Сванети. Тбилиси. Т. I: Каталог.

- Чартолани Ш.Г., 1986. К истории нагорья Западной Грузии доклассовой эпохи. Тбилиси. Членова Н.Л., 1984. Могильник VI в. до н.э. Султан-гора III под Кисловодском//Древности Евразии в скифо-сарматское время. М.

- Шамба Г.К., 1984. Раскопки древних памятников Абхазии. Сухуми.

- Шамба Г.К., 1987. Культура племен Абхазии в первом тысячелетии до н.э.: Автореф. дис.... д-ра ист. наук. Ереван.

- Шамба Г.К., Шамба С.М., 1990. Археологические памятники верховьев реки Галидзга (Джантух). Тбилиси.

- Шмаглий Н.М., Черняков И Т., 1970. Курганы степной части междуречья Дуная и Днестра//МАСП. Одесса. Вып. 6, ч. I.

- Эрлих В.Р., 2002. Переход от бронзового к железному веку на Северо-Западном Кавказе: (К постановке проблемы). Ч. I//РА. № 3.

- Эрлих В.Р., 2004. Меотское святилище в Абхазии//ВДИ. № 1.

- Motzenbacker I., 1996. Sammlung Kossnierska: Der Digorische Formenkreis der kaukasischen Bronzezeit. Berlin.

- Motzenbacker/., 1997. "Fremdlinge" in Mescheti?//EA. Bd 3.