Некоторые результаты дендрохронологического изучения древесины церкви Ильи Пророка в Цыпинском погосте (Вологодская обл., Кирилловский р-н)

Автор: Черных Н.Б., Карпухин А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология и естественнонаучные методы

Статья в выпуске: 220, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327959

IDR: 14327959

Текст статьи Некоторые результаты дендрохронологического изучения древесины церкви Ильи Пророка в Цыпинском погосте (Вологодская обл., Кирилловский р-н)

Н.Б. Черных, А.А. Карпухин

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ЦЕРКВИ ИЛЬИ ПРОРОКА В ЦЫПИНСКОМ ПОГОСТЕ (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., КИРИЛЛОВСКИЙ Р-Н)*

Деревянный храм Ильи Пророка находится в нескольких километрах от Ферапонтова монастыря, у подножия Цыпиной горы - самого высокого в округе холма, на берегу небольшого Ильинского озера. Село Цыпино, являвшееся вотчиной Ферапонтова монастыря, известно с начала XVI в. Однако существующий храм относится к более позднему времени. По мнению исследователей, церковь была построена в 1755 г. {Бочаров, Выголов, 1969) и, согласно имеющимся данным, освящена в 17562.

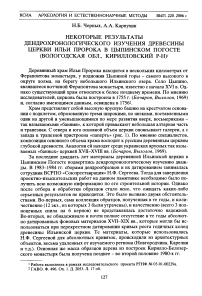

Храм представляет собой высокую ярусную башню на крестчатом основании с подклетом, образованную тремя широкими, но низкими, поставленными один на другой и уменьшающимися по мере развития вверх, восьмериками -так называемыми «банями», к которой примыкают небольшая алтарная часть и трапезная. С севера и юга основной объем церкви опоясывают галереи, а с запада к трапезной пристроена «паперть» (рис. 1). По мнению специалистов, композиция основного объема храма восходит к русским деревянным церквям глубокой древности. Аналогии ей находят среди украинских ярусных так называемых «банных» церквей XVII-XVIII вв. {Бочаров, Выголов, 1969).

За последние двадцать лет материалы деревянной Ильинской церкви в Цыпинском Погосте подверглись дендрохронологическому изучению дважды. В 1983-1984 гг. сборами дендрообразцов и их датированием занималась сотрудник ВСРПО «Союзреставрация» Н.Ф. Сергеева. Тогда для завершения проектно-изыскательских работ на данном памятнике необходимо было получить всю возможную информацию по его строительной истории. Однако после отбора и обработки образцов стало ясно, что ожидать каких-либо серьезных результатов не приходится. Это было вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, сама коллекция образцов, полученная в те годы, и количественно (12 экз., из которых 3 были утрачены), и качественно (всего 3 полноценных спила на 6 кернов) не представлялась достаточно надежной. Во-вторых, не обнадеживало и почти полное отсутствие в те годы абсолютно датированных фоновых материалов XVII-XIX вв., которые могли бы использоваться при перекрестном датировании кривых роста годичных колец древесины Ильинской церкви. Те материалы, которые использовались Н.Ф. Сергеевой для абсолютных привязок, происходили из архитектурных объектов, весьма удаленных от изучаемого региона (Новгородчина, Карелия и т.д.). Основная же масса образцов дерева из построек Кирилло-Белозерского монастыря была получена позднее - во второй половине 1980-х гг.

Рис. 1. Церковь Ильи Пророка в Цыпином Погосте. План А.П. Мальцева

Принципиально иная ситуация сложилась с коллекцией, собранной на этом же памятнике при реставрационных работах 2003-2004 гг., проводившихся ООО «Карэнси»3. Изучению этих материалов и его результатам посвящена настоящая работа.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120 130140 150160170180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290

лет

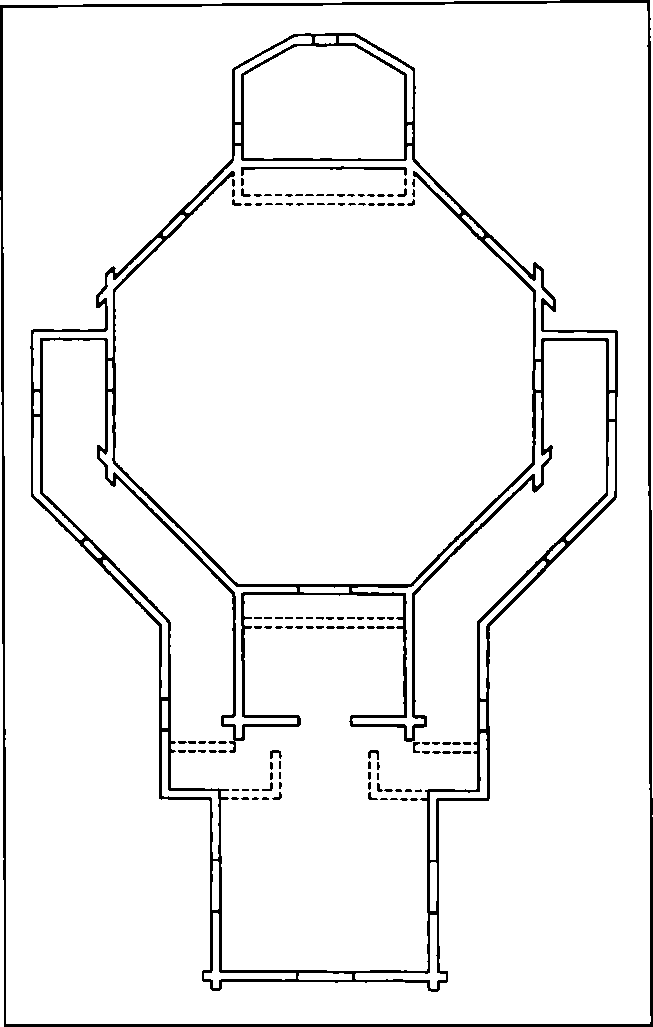

Рис. 2. Относительная хронология образцов древесины Ильинской церкви на Цыпиной горе, отнесенных к первой хронологической группе

7 - венец 1 юго-западной стены восьмерика; 2 - венец 1 восточного переруба трапезной; 3 - венец 1 северной стены алтаря; 4 - венец 1 северной стены восьмерика; 5 - венец 1 южной стены алтаря; 6 - венец восьмерика; 7 - венец 1 южной стены трапезной; 8 - венец 1 западного прируба алтаря (алтарной преграды); 9 - венец 2 южной стены восьмерика; 10 - венец 6 южной стены алтаря (из сборов Н.Ф. Сергеевой 1983 г.); 11 - венец 1 южной стены западной клети южной галереи; 72 - венец 1 западной стены западной клети южной галереи; 13 - венец 1 восточной стены западной клети южной галереи; 14 - венец 1 западной стены западной клети северной галереи

В лабораторию естественнонаучных методов ИА РАН были переданы 17 полных спилов (без учета дублирующих), отобранных с бревен Ильинской церкви. В данной выборке представлены образцы древесины почти всех основных частей постройки. Четыре образца получены из стен восьмерика — первые венцы северной, юго-западной и южной стен, второй венец последней. Из алтарной части получено 3 спила - северная и южная стены, а также алтарная преграда. Два спила взяты из стен трапезной с первых венцов южной стены и западного переруба. Одним образцом представлена паперть. Остальные 7 спилов отбирались с первых венцов западных клетей, служивших основаниями галерей, - 3 с северной и 4 с южной.

Сохранность древесины рассматриваемой коллекции вполне удовлетворительная. В большинстве случаев на спилах сохранились признаки наружных колец. Возраст исследованных стволов колеблется от 98 до 198 лет -в среднем 133 года. Все они представлены хвойными породами — большинство сосной, и один образец, отобранный из паперти, - елью4.

Дендроанализ образцов, полученных в 2003-2004 гг., позволил установить, что кривые роста годичных колец двенадцати спилов относятся к одной дендролого-хронологической группе (рис. 2, 2-9,11-14Y Они принадле- жат образцам из стен восьмерика (рис. 2, 4, 6, 9), алтаря (рис. 2, 3, 5, 8), трапезной (рис. 2, 2, 7) и западным клетям - основаниям галерей (рис. 2,11-14). В этот комплекс кривых роста хорошо вписался график одного спила из коллекции 1983 г., взятого с южной стены алтаря (рис. 2, 10). Все тринадцать бревен дают одну и ту же порубочную дату (рис. 2,2-14). Составленная последовательность годичных колец имеет протяженность 179 лет. Величины показателя сходства-изменчивости (Сх) и коэффициента корреляции (г), рассчитанные для графиков этой выборки, колеблются от 55 до 73% (в среднем 65%) и от 0,03 до 0,64 (в среднем 0,37) соответственно.

Сопоставление графиков погодичного прироста годичных колец этой последовательности с другими материалами из коллекции 1980-х годов, полученными от бревен стен трапезной и восточной галереи храма, позволяет говорить о некоторой общности основных циклов угнетений. Однако величины Сх и г, рассчитанные для выборки 1980-х годов несколько ниже (средние показатели 58% и 0,11), что можно объяснить преобладанием кернов. С этим же, по-видимому, связан и значительный, достигающий 11 лет, разрыв в датах последних сохранившихся на образцах колец.

Что касается еще пяти образцов из сборов 2003-2004 гг., то 3 из них отличаются резкой индивидуальностью погодичного прироста, в связи с чем аналогий его динамике нам найти не удалось (два спила были отобраны с первых венцов западной клети - основания северной галереи, а третий оказался депаспортизирован). Об оставшихся двух образцах - 28-м венце северной стены паперти и первом венце юго-западной стены восьмерика -речь пойдет несколько ниже.

Таким образом, уже на этапе построения относительной хронологии по образцам древесины Ильинской церкви можно было сделать следующие выводы.

-

1. Выборка образцов демонстрирует явное количественное преобладание бревен единой дендролого-хронологической группы, а принадлежность их всем основным конструкциям церковного здания (восьмерик, алтарь, трапезная, галереи) указывает на одновременность возведения постройки.

-

2. Заготовка этого строительного дерева проводилась, вероятно, в одном местопроизрастании - лесном массиве или даже лесосеке.

Как уже было указано в начале статьи, храм освящен в 1756 г., а построен, по мнению исследователей, в 1755 г. Кроме того, при проведении реставрационных работ была обнаружена «закладная» монета 1755 г.

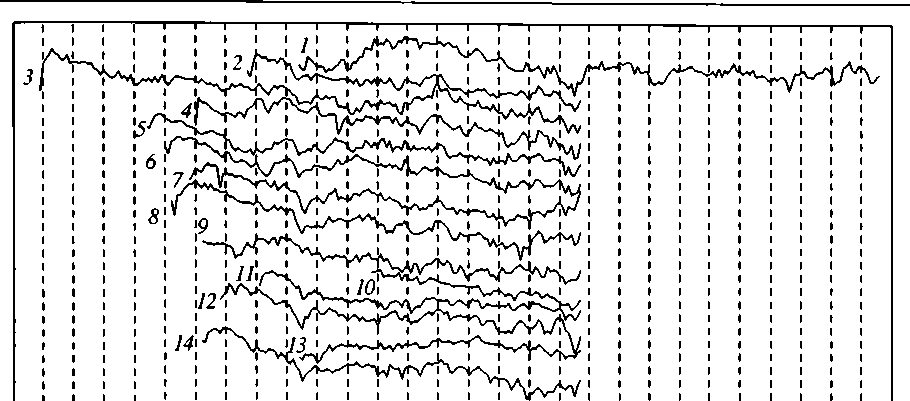

Для абсолютной привязки полученной последовательности годичных колец (рис. 2, 2-14) нами было использовано дерево XVII в. из построек Кирилло-Белозерского монастыря, работа по абсолютному датированию которых в настоящее время завершена (Черных, Карпухин, 2006). На рис. 3 представлена сводная таблица синхронизированных усредненных кривых роста дерева исследуемой Ильинской церкви, северных Братских и Поваренных келий (сборы Н.Ф. Сергеевой 1985-1987 гг.), выгребной ямы (сборы И.В. Папина, шурф 4, 1.999 г.), оборонительных стен у Поваренной башни (сборы А.Н. Кирпичникова 1971 г.). Выполненная синхронизация характеризуется достаточно высокими показателями коэффициентов сходства из-

Годы

Рис. 3. Синхронизированные усредненные кривые погодичного прироста образцов древесины Ильинской церкви (7), северных Братских келий (2), Поваренных келий (3), выгребной ямы шурфа 4 (4), крепостной стены у Поваренной башни (5)

менчивости и корреляции, которые колеблются от 54 до 70% (в среднем 60%) и от 0,09 до 0,32 (в среднем 0,22). При визуальном анализе этого массива выделяются общие циклы угнетений 1580-х годов - первого десятилетия XVII в., 1630-1640-х годов и 1660-1670-х годов. В целом, на данном этапе исследований, проведенное сопряжение усредненных кривых роста дерева «ранней группы» Ильинской церкви и указанных сооружений с территории Кирилло-Белозерского монастыря позволяет датировать последние годичные кольца дерева из основных элементов храма 1752 г.

Несколько сложнее обстоит дело с датировкой двух образцов из сборов 2003-2004 гг. - 28-го венца северной стены паперти и первого венца юго-западной стены восьмерика.

По мнению А.В. Попова, проанализировавшего особенности технических приемов, применявшихся при обработке древесины использованной для строительства церкви, сооружение трапезной и паперти могло происходить в более позднее время, причем последней - в начале XX в. Что касается мнения о более позднем строительстве трапезной, то наши данные его не подтверждают. Оба спила, отобранные с бревен этой части здания (рис. 2, 2, 7), свидетельствуют о том, что они были срублены в один год с древесиной восьмерика, алтаря и клетей - оснований галерей.

Динамика погодичного прироста образца древесины 28-го венца северной стены паперти, единственного из всей коллекции представленного елью, не имеет ничего общего с характером роста дерева, использованного в остальных частях здания. В связи с этим мы попытались сопоставить его график погодичного прироста с кривой роста годичных колец единственного имеющегося в нашем распоряжении позднего, многолетнего

|

—1" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

-I—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I k ■ 7 1 4 ..........................л Аг । । । । । ....... । । г । vr V lr i i i i .......... i i i i i i i i i i i i i .........JI ......4 J 1 A । । 1 । ................pH........... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Я 1 A 1 1 1 V 1 ..... .......... i I i 11.1 Д i \ i Л Г i i r i i i i i i i ............... mi Apr । i 'NV....... 1 1 Illi..........I iy I I \| Г I I I I..... I I I I l l l l l l l I l l । V । । i UI i i i i i i I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 у 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i V i i i i i i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Д 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I । 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 If Л/\/ХА,1л 11, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i. i i i i i i i i i i Кv । i i i i i i i । । । । । |

|

1 |

i iHr i i i i i i 1। । । ।1 । ।уД/11 A 1 a 1 г1 1 1 1 1 1 1 । f । । il A । । । । ...... 1 ’ V 1 P v । । । । । । । i 1 i i ivlAi i i i i i i i i i i i i г дД/1 \ V i । । । । । । in Ji i 1 1 r\i . 1 1 « АЛ1 1 1 1. 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i i i i i i i i 4 i i i у i n vi i i i i i i i i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .J—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1— |

1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980

Годы

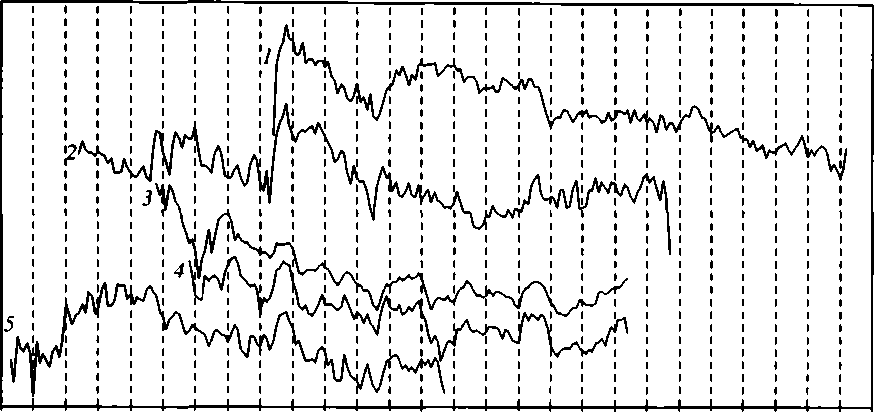

Рис. 4. Синхронизированные кривые погодичного прироста образцов современного дерева и Ильинской церкви

7 - сосна, срубленная в 1979 г. в окрестностях Кириллова; 2 - венец 28 северной стены паперти;

3 - венец 1 юго-западной стены восьмерика

(168 лет) ствола сосны, срубленной в окрестностях Кириллова в 1979 г. (сборы Н.Ф. Сергеевой; рис. 4, 7). Попытка синхронизации проводилась на отрезке 1900^1920 гг.5 Показатели коэффициентов сходства-изменчивости и корреляции, полученные для этого интервала, приведены в табл. 1. Как видно, наибольшие величины приходятся на 1906 г. (рис. 4, 2). Однако, по нашему мнению, имеющегося количества образцов пока явно недостаточно для однозначного решения вопроса об абсолютной датировке паперти.

Что касается образца, отобранного с первого венца юго-западной стены восьмерика, то при попытке визуальной синхронизации его графика погодичного прироста с кривыми роста всех остальных датированных спилов из сборов 2003-2004 гг. было выявлено несколько возможных вариантов датировки (1851, 1871, 1911 гг.). При ближайшем рассмотрении выяснилось, что интервалы между этими тремя вероятными датами кратны 206. По-видимо-му, в данном случае на динамике погодичного прироста сказался 22-летний цикл солнечной активности, который хорошо известен по материалам ден-

Таблица 1. Показатели коэффициентов сходства-изменчивости и корреляции, полученные для диапазона 1900-1920 гг.*

|

Календарная дата последнего кольца образца из трапезной |

Сх (%) |

Г |

Календарная дата последнего кольца образца из трапезной |

Сх (%) |

Г |

|

1901 |

54 |

0,14 |

1915 |

54 |

0,04 |

|

1906 |

64 |

0,22 |

1917 |

54 |

0,03 |

|

1908 |

57 |

0,09 |

1919 |

55 |

0,03 |

|

1910 |

57 |

0,20 |

1920 |

51 |

0,10 |

|

1913 |

59 |

0,00 |

|||

|

Из таблицы исключены те года указанного диапазона, для которых были получены по- |

|||||

|

казатели Сх < 50% или г < 0,00. |

|||||

Таблица 2. Показатели коэффициентов сходства-изменчивости и корреляции, полученные для диапазона 1691-1911 гг. с учетом выявленного 20-летнего цикла*

|

Вероятная календарная дата послед-него кольца образца первого венца ю-з стены восьмерика |

По ранней группе (рис. 2, 2-14) |

|||||

|

Сх (%) |

г |

|||||

|

min |

max |

среднее |

min |

max |

среднее |

|

|

1791 |

47 |

58 |

52 |

-0,01 |

0,17 |

0,10 |

|

1831 |

50 |

64 |

55 |

0,04 |

0,27 |

0,11 |

|

1851 |

53 |

64 |

59 |

-0,03 |

0,37 |

0,24 |

|

1871 |

46 |

66 |

57 |

0,00 |

0,41 |

0,17 |

|

1911 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Вероятная календарная дата послед-него кольца образца первого венца ю-з стены восьмерика |

По поздней группе (рис. 4, 1-2) Сх (%) г min max среднее min max среднее |

|

1791 |

|

|

1831 |

______ |

|

1851 |

56 57 56 0,08 0,38 0,26 |

|

1871 |

------ |

|

1911 |

52 64 55 -0,04 0,22 0,09 |

* Так как в данном случае сравнение графика прироста датируемого образца производилось с абсолютно датированными группами кривых роста годичных колец, т.е. он поэтапно сопоставлялся с каждой кривой прироста, входящей в группу, мы приводим минимальное, максимальное и среднее значения коэффициентов. Таким образом, для каждой из указанных дат было рассчитано 13 комбинаций по ранней группе и 3 по поздней. Из таблицы исключены те года указанного диапазона (или не приведены числовые значения коэффициентов), для которых были получены минимальные (min) показатели Сх < 45% или г < -0,05.

дроклиматических исследований7 (Битвинскас, 1974; Дергачев и др., 1978). При проведении статистической проверки полученных при визуальном сопоставлении вариантов датировок был осуществлен расчет показателей Сх иге учетом выявленной цикличности в диапазоне 1691-1911 гг. То есть проводилась последовательная сдвижка графика погодичного прироста на 20 лет (1691,1711, 1731 и т.д.) и для каждого положения по обеим хронологическим группам образцов Ильинской церкви - ранней (рис. 2, 2-14), в диапазоне 1691-1891 гг., и поздней (рис. 4, 7, 2), в диапазоне 1731-1911 гг., - рассчитывались статистические коэффициенты (табл. 2). Очевидно, если опираться на средние значения коэффициентов Сх и г, наиболее предпочтительной датой последнего кольца бревна первого венца юго-западной стены восьмерика представляется 1851 г. (рис. 2, 7; 4, 3).

Таким образом, результаты проведенных дендрохронологических исследований Ильинской церкви на Цыпиной горе позволяют говорить о том, что дерево для строительства основного объема храма заготавливалось в 1752 или самом начале 1753 г. В дальнейшем храм, возможно, ремонтировался (вероятно - в середине XIX в.). При этом в нем, по-видимому, был заменен первый венец юго-западной стены восьмерика. Пристройка паперти, очевидно, осуществлялась уже после строительства основного здания. Косвенно это подтверждается и использованием другой породы древесины (ели), хотя в данном случае мы имеем только один образец из паперти и для более обоснованных выводов необходимо существенно увеличить количество спилов. С некоторой долей осторожности, время пристройки паперти можно определить как первое десятилетие XX в.

Список литературы Некоторые результаты дендрохронологического изучения древесины церкви Ильи Пророка в Цыпинском погосте (Вологодская обл., Кирилловский р-н)

- Битвинскас Т.Т., 1974 Дендроклиматические исследования. Л.

- Бочаров Г., Выголов В., 1969 Вологда. Кириллов. Ферапонтово. Белозерск. М.

- Дергачев Е., Кочаров Г., Ступнева А., 1978. Цикличность прироста сосновых насаждений и солнечная активность//Условия среды и радиальный прирост деревьев. Каунас.

- Черных Н.Б., Карпухин А.А., 2005. Застройка "Старого города" Кирилло-Белозерского монастыря по данным дендроанализа. Ч. II: Успенский монастырь//РА. (В печати.)