Некоторые результаты исследования распыления шунгита и графита в дуговом разряде

Автор: Подгорный Владимир Иванович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 4 (96), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье показана возможность модификации структуры шунгита за счет обработки его в дуговом разряде в среде инертного газа и доказана возможность получения из него фуллеренов после такой обработки. В режиме дуги с термокатодом обнаружено формирование катодного депозита в виде цилиндрического стержня. Показана возможность использования такого депозита в качестве распыляемого анода для получения фуллеренов в аргоновой и гелиевой дугах.

Дуговой разряд, шунгит, графит, катодный депозит, фуллерен

Короткий адрес: https://sciup.org/14749462

IDR: 14749462 | УДК: 537.52;

Текст научной статьи Некоторые результаты исследования распыления шунгита и графита в дуговом разряде

С момента открытия замкнутых углеродных структур бурными темпами развивались методы их получения. К настоящему времени разработаны такие методы и установки, которые позволяют получать эти вещества в производственных количествах [ 8 ] . Одним из наиболее про стых способов является дуговой разряд в среде инертного газа. При этом в качестве электродов используют, как правило, графитовые стержни и в качестве среды горения – гелий. Случаи использования других газов весьма редки и довольно скудно описаны в литературе.

При массовом производстве большое значение имеет стоимость конечного продукта. Поэтому целесообразно искать более дешевые заменители как материала электродов, так и среды горения. В качестве последней можно применять аргон, который является намного более дешевым и более распространенным газом по сравнению с гелием. К тому же этот газ

обладает меньшим потенциалом ионизации по сравнению с гелием и, следовательно, меньшим напряжением горения дугового разряда. Поэтому применение аргона в дуге позволит существенно удешевить производство фуллереноподобных структур.

Перспективным и дешевым материалом для электродов дуги на первый взгляд представляется шунгитовая порода. Шунгиты содержат связанный углерод в количестве от долей до 99 % и небольшое количество других компонентов. Методами электронной микроскопии установлено, что в некоторых шунгитах углерод залегает в виде небольших квази-сферических наночастиц-глобул размером 10– 20 нм [ 10 ] . Графитоподобная сетка этих глобул позволяет надеяться на относительную легкость получения из них замкнутых углеродных структур типа фуллеренов. В настоящей работе описываются результаты экспериментальных исследований распыления шунгита и графита в дуговом разряде с целью получения указанных структур.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Экспериментальная установка состояла из вакуумного колпака, водоохлаждаемой разрядной камеры цилиндрической формы, системы напуска газа и источника выпрямленного напряжения 60 В. В качестве распыляемого анода использовались либо сколотые образцы шунгита Ш3 (содержащие 98 % углерода) толщиной 4…6 мм, закрепленные на графитовой подложке, либо стержни диаметром 6 мм из графита марки ОСЧ 7-3. В свою очередь, катодом служил либо заостренный в виде конуса графитовый стержень, либо плоская графитовая пластинка размером 30 х 15 х 5 мм. Электроды размещались в горизонтальном положении с торцов разрядной камеры. Катод имел возможность перемещаться вдоль своей оси. Камера размещалась внутри вакуумного колпака. Через смотровые окна, имеющиеся на колпаке, можно было визуально контролировать процессы поджога и горения дуги. С помощью форвакуумного насоса колпак откачивался до давления остаточных газов р = 1 Па. После этого рабочий объем заполнялся аргоном или гелием марки ВЧ.

Поджог дуги осуществлялся путем разогрева электродов при их кратковременном замыкании. Межэлектродный зазор в рабочем режиме регулировался в пределах 0,1…10 мм. Ток дуги варьировался от 30 до 150 А, а давление аргона – от 1 x 104 до 7 x 104 Па. Время горения дугового разряда составляло около 30 мин.

Объектом исследования служили продукты распыления, образующиеся на стенках разрядной камеры и колпака, на держателях электродов и других деталях внутри разрядной камеры и колпака.

Морфология этих веществ исследовалась с помощью растрового электронного микроскопа РЭМ-200, просвечивающего электронного микроскопа ЭМ 125 и оптических микроскопов. Элементный анализ производился с помощью электронного растрового микроанализатора Vega-Teskan. Рентгеноструктурные исследования производились на рентгеновском дифрактометре ДРОН-4 с использованием Cr K а -излучения. Инфракрасные спектры (ИК) пропускания полученных веществ в виде прессованных в KBr таблеток измерялись на спектрофотометре Specord M 80.

Образующаяся сажа удалялась со стенок разрядной камеры и заливалась толуолом либо о-ксилолом. После выдержки в течение 2–3 суток окрашенный настой удалялся и заливался чистый растворитель. Такая процедура повторялась несколько раз до тех пор, пока настой не оставался прозрачным в видимой области спектра. Выпаривание растворителя из окрашенного настоя осуществлялось при температуре Т < 500 К при помощи водоохлаждаемого стеклянного дистиллятора.

Спектрофотометрические исследования окрашенных настоев производились с помощью спектрофотометров СФ-26 и КФК-4.

Величина выхода экстракта определялась двумя способами. В первом (весовом) методе измерялось изменение массы сажи до и после экстракции из нее фуллеренов. Во втором методе производилось сравнение оптической плотности окрашенного настоя с плотностями набора эталонных настоев, содержащих различные количества экстракта и одинаковое количество растворителя [ 2 ] .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование дуги с шунгитовым анодом

В процессе исследований было установлено, что нагрев образцов в дуге часто приводит к расщеплению цельного куска на несколько плоскопараллельных, достаточно непрочных пластинок толщиной порядка 1–2 мм. Очевидно, что этот эффект является следствием слоистой структуры исходного материала [ 10 ] . Причем при быстром подъеме температуры часть пластинок может отлетать от образца, в результате чего его размеры могут сильно измениться. Дуговой разряд способствует образованию в образцах кратера глубиной до нескольких миллиметров, пронизывающего некоторые пластинки насквозь и до некоторой степени скрепляющего их в единое целое.

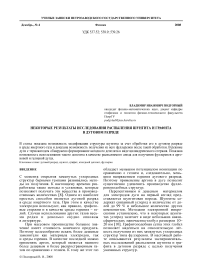

На рис. 1 приведена микрофотография одного из таких кратеров. Как видно, на его боковой стенке имеются сфероидальные образования размером 1–2 мкм. Очевидно, что они образовались в процессе конденсации углеродного пара. В их элементный состав, определенный с помощью микроанализатора, входят только углерод (96 ат. %) и кислород (4 ат. %).

Визуально было обнаружено, что катодный стержень не распыляется вовсе. Даже наоборот, он увеличивался в длине за счет напыления

Рис. 1. Микрофотография кратера в шунгите материала анода и формирования катодного депозита. Длительное горение дуги при небольшом токе разряда I < 50 А и межэлектродном зазоре d < 0,5 мм приводило к формированию катодного депозита-нароста в виде неправильной полусферы с выступающими из нее иглообразными отростками. Анализ показал, что периоды элементарной ячейки этого образца соответствуют ромбоэдрической модификации шунгита [1].

Рентгеноструктурные исследования также показали, что дифрактограммы дна и боковых поверхностей кратеров практически совпадают с дифрактограммой катодного депозита.

Таким образом, высокотемпературная обработка шунгита в дуге приводит к формированию графитоподобного материала.

На дифрактограммах продуктов распыления шунгита в отдельных случаях обнаруживались одиночные максимумы и аморфное гало в области углов. Область углов характерна для рефлексов гранецентрированной (ГЦК) структуры фуллерита [ 1 ] . Однако длительная выдержка достаточно большого количества (порядка 50 граммов) этих продуктов в толуоле не привела к его окрашиванию, имеющему место при растворении молекул С 60 или С 70 . Этот факт можно трактовать как полное отсутствие в них этих молекул и как возможное наличие в продуктах распыления только высших фуллеренов.

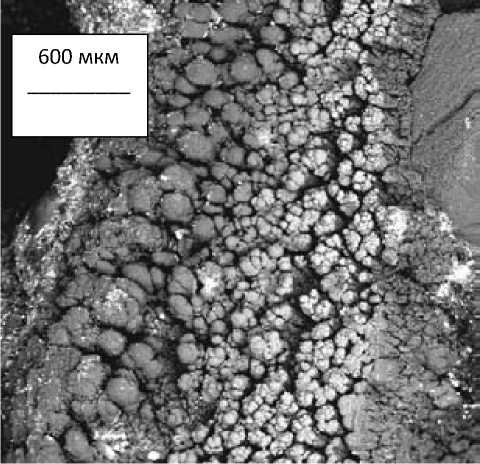

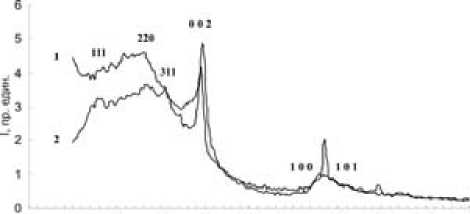

Далее, образцы шунгита подвергались плазменной модификации путем длительной (порядка нескольких часов) обработки их в качестве анода дугового разряда при низких токах I < 30 А. Такая термообработка приводила к существенному изменению морфологии и механических свойств образцов. Слабо скрепленные и хрупкие пластинки спекались в единый конгломерат, обладающий довольно значительной механической прочностью. Одновременно с этим процессом также происходило изменение их кристаллической структуры. Этот процесс иллюстрируется рис. 2 [ 5 ] . На нем приведены дифрактограммы образца шунгита на разных этапах такой термообработки в дуге. Появление достаточно узкого и сильного междусеточ-ного рефлекса (002) свидетельствует об увеличении размеров областей когерентности в шунгите и, возможно, о его частичной графитизации.

2 Θ, град.

Рис. 2. Дифрактограммы шунгита: 1 – в исходном состоянии, 2 – после начальной обработки в дуге, 3 – после дополнительной модификации дуговым разрядом

Затем этот образец использовался в качестве анода. Настой толуола на саже, полученной в этих условиях, окрасился в красно-коричневый цвет [ 4], [5 ] . На спектральной зависимости оптического пропускания Т этого настоя от длины волны X обнаруживались максимумы поглощения при X i = 470 нм и при X 2 = 330 нм. Как известно, эти максимумы соответствуют возбуждениям молекул С70 и С60 соответственно [ 4 ] .

Далее мы проверили возможность использования в качестве анода шунгитового депозита-нароста. С этой целью после формирования нароста длиной около 10 мм дуга выключалась, и графитовый стержень с наростом подключался к положительному электроду источника тока. Настой толуола на саже, полученной в этих условиях, также показал характерное окрашивание, и на зависимости Т(Х) появлялись максимумы поглощения при X i и X 2 [ 4 ] .

Таким образом, можно предположить, что модифицирование шунгита в графитоподобное вещество в условиях дугового разряда приводит к возможности образования из этого материала молекул фуллеренов С 60 и С 70 в процессе вторичного распыления в дуге, тогда как при первичном распылении шунгита этих молекул в продуктах распыления не обнаруживается.

Относительный выход экстракта фуллеренов в из шунгитовой сажи определялся весовым методом по формуле: в = (m0 - m 1 )/m0, где m0 - масса исходной сажи, m 1 – масса сажи после экстракции из нее фуллеренов. В процессе этих измерений было обнаружено, что остаток сажи после отделения фуллеренов (в литературе это вещество в случае графитовой сажи называют чернью или black) чрезвычайно интенсивно сорбирует молекулы воздуха (возможно, в основном молекулы кислорода) при комнатной температуре после прокаливания. Так, масса сажи (порядка 20 мг), прокаленной при 500 К для удаления остатков растворителя, после остывания до комнатной температуры увеличивалась почти в 2 раза. С учетом этого обстоятельства любые весовые измерения (при столь малых количествах сажи) не выглядят однозначными и дают завышенные значения выхода [ 4 ] . По нашим оценкам, выход экстракта фуллеренов из шунгитовой сажи не превышал 1–2 масс. %.

При распылении шунгитов в дуговом разряде образование фуллереноподобных структур может происходить за счет двух сильно различающихся механизмов. Во-первых, они могут получаться при испарении глобул или за счет какого-то механизма сворачивания глобулярного углерода с последующим испарением. Во-вторых, эти структуры могут образовываться в углеродно-аргоновой плазме из углеродных кластеров [4]. Поскольку при первичном распылении шунгита в дуге молекулы С60 и С70 в саже не обнаруживаются, а на дифрактограммах присутствует аморфное гало в области углов, свойственной рефлексам фуллеренов, то можно предположить, что в этом случае реализуется в основном первый механизм. Очевидно, что размеры глобул таковы, что из них термодинамически выгодно образование только высших фуллеренов или многослойных структур, не окрашивающих растворитель.

После превращения глобулярного углерода в графитоподобное вещество в катодном депозите или в процессе плазменной обработки шунгита формирование молекул фуллеренов при повторном распылении в дуге может реализовываться по второму механизму. Другими словами, теперь эти структуры могут «собираться» в плазме дуги из отдельных атомов или кластеров.

Результаты исследования дуги с графитовыми электродами

При работе дуги в режиме термокатода (ток разряда I = 50…70 A, межэлектродный зазор l = 0,1…0,5 мм) при всех исследованных давлениях аргона на поверхности катода напротив анода наблюдалось формирование катодного депозита-нароста в виде стержня цилиндрической формы. Очевидно, что в условиях малости межэлектродного зазора большая часть атомов материала анода переносится сквозь слой плазмы и осаждается на катоде. Причем в большинстве случаев устанавливался такой режим горения дуги, при котором величина зазора поддерживалась постоянной самопроизвольно, без всякого управления, и регулировка зазора не требовалась [ 6 ] .

При силе тока разряда I > 100 А и межэлектродном зазоре l > 2 мм на катоде визуально наблюдалось ярко светящееся пятно диаметром около 5 мм, которое произвольным образом (но чаще всего по небольшой окружности) перемещалось по его поверхности. Из этого пятна истекала (также более яркая, чем остальная часть плазмы) «струя» длиной до 5 мм, которая расширялась к концу наподобие луча прожектора и была направлена в основном под небольшим углом к аноду и к стенкам камеры. С увеличением зазора l до 8–10 мм диаметр этого пятна постепенно уменьшался примерно до 1–2 мм.

Приведенные данные свидетельствуют о работе дуги в этих условиях в режиме с катодным пятном, а «луч прожектора» представляет собой, очевидно, струю ионов материала катода с аномально высокой энергией, исходящую из катодного пятна [ 8 ] . Скорость распыления анода и количество образовавшейся сажи в этом режиме было, как правило, меньше, чем в режиме дуги с термокатодом.

Интенсивность окраски настоя толуола на саже, полученной в режиме с катодным пятном, была едва заметной. Вместе с тем на спектральной зависимости Т(Х) этого настоя наблюдались небольшие максимумы поглощения в области длин волн, свойственной поглощению фуллеренов. Выход экстракта фуллеренов в этом режиме составлял не более 1 мас. % при всех давлениях аргона [6]. Такой низкий уровень выхода в этом режиме можно объяснить тем, что из катодного пятна вылетают ионы углерода с аномально высокой энергией, которые, по-видимому, разбивают зародыши фуллеренов и в целом не способствуют образованию фуллереноподобных структур. По этим причинам режим с катодным пятном непригоден для получения фуллеренов, и основные усилия были направлены на исследования режима с термокатодом.

В этом режиме выход экстракта из сажи, полученной в аргоновой дуге, составлял около 3 масс. %, а выход экстракта из сажи, полученной в гелиевой дуге, – примерно 12 масс. %. Средняя скорость роста высоты (или длины) депозита-нароста составляла от 0,8 до 1,5 мм/мин [ 6 ] . Как правило, она уменьшалась вместе с увеличением давления аргона. Объемная плотность этого нароста-депозита, определенная как отношение массы образца к его геометрическому объему, равнялась примерно 1,2 x 10 3 кг / м3. Это значение практически совпадает с плотностью углеродного депозита, полученного в гелиевой дуге [ 7 ] .

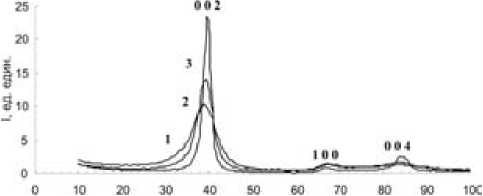

На рис. 3 представлена микрофотография разлома нароста-депозита, полученного при давлении аргона р = 3 x 104 Па. Как видно, это образование состоит из наружной квазицилинд-рической оболочки и своеобразной внутренней части. В большинстве случаев последняя представляет собой пучок почти параллельных тонких углеродных волокон диаметром около 50 мкм [ 11 ] .

Рис. 3. Микрофотография разлома нароста-депозита при р = 3 x 104 Па

В наших исследованиях было установлено, что морфология и внутренняя структура наростов-депозитов в значительной степени зависит от давления р аргона в разряде. При величинах р > 3 x 104 Па формировались наросты с рыхлой внутренней структурой и, следовательно, большей внутренней поверхностью. В частности, в них волокна были слабо связаны друг с другом. Причем в этом случае дуга горела очень стабильно, без замыканий, при неизменной величине l. Если же давление р находилось в диапазоне 8 x 103…2 x 104 Па, то морфология нароста значительно отличалась от цилиндрической. При этом внутренние волокна имели свилеватую структуру и смыкались друг с другом практически без зазора. В этом режиме неоднократно отмечались случаи замыкания электродов из-за неравномерного роста высоты нароста-депозита по сечению [2].

Электронно-микроскопическими исследованиями было обнаружено, что внутренние волокна состоят из соединенных в гроздья сфероидальных углеродных образований. Примерно из таких же, но более мелких образований состоит и наружная оболочка [ 11 ] .

Нами были проведены достаточно обширные рентгеноструктурные исследования наростов, полученных при различных давлениях аргона. Практически на всех дифрактограммах наблюдались в основном только рефлексы (002), (100), (101) и (004) гексагонального графита [3], [9]. Отсюда следует, что сфероидальные частицы состоят из углеродной фазы, близкой по структуре графиту.

В отдельных случаях, при необычно высокой скорости роста нароста-депозита v = 4 мм/мин, на его дифрактограммах в области малых углов 2Θ обнаруживались небольшие максимумы, совпадающие по своему местоположению с наиболее интенсивными рефлексами ГЦК структуры фуллерита С60 [ 11 ] . По нашему мнению, этот факт свидетельствует о предельном переходе шаровидных графитоподобных образований в фуллереноподобные структуры.

Как известно, в катодном депозите дугового разряда обнаруживаются и другие наночастицы, а именно углеродные нанотрубки. Подобные объекты наблюдались и в наших исследованиях [ 2 ] .

Нами было проведено исследование возможности использования катодного депозита-нароста в качестве распыляемого анода в аргоновой и гелиевой дугах. Было обнаружено, что выход экстракта фуллеренов в этом случае в аргоновой дуге составляет около 2 мас. % и около 10 мас. % – в гелиевой. При этом депозит, полученный в аргоновой дуге, вновь принимал стержневидную форму с размерами исходного образца и его можно было еще раз использовать в том же качестве. Поскольку депозит является, вообще говоря, графитоподобным веществом с малыми размерами областей гомогенности, полученные данные указывают на то, что для синтеза фуллеренов нет необходимости в наличии совершенной графитовой структуры анода. Для этой цели вполне подходит любое углеродсодержащее вещество, способное обеспечить подходящую концентрацию атомов углерода при нагреве. Этот вывод подтверждается также получением фуллеренов из минерала шунгита после его специальной обработки в дуге.

Во всех случаях наличие фуллеренов в газоразрядной саже сопровождалось появлением на дифрактограммах обширного аморфного гало в области малых углов 2Θ. Причем высота этого гало увеличивалась вместе с увеличением содержания фуллеренов и с повышением оптической плотности настоя.

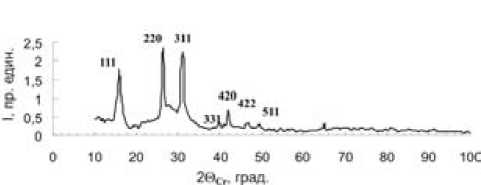

На рис. 4 приведены дифрактограммы сажи, образующейся на стенках разрядной камеры и на поверхности катода. На кривой 1 на фоне гало наблюдаются слабые пики, большая часть которых совпадает с наиболее интенсивными линиями ГЦК структуры фуллерита С 60 .

О 10 Ю 30 40 50 60 70 ВО 90 1К гн фал

Рис. 4. Рентгеновские дифрактограммы сажи: 1 – со стенок разрядной камеры, 2 – с поверхности катода

Уместно отметить общую тенденцию, имеющую место при высокотемпературном синтезе углеродных структур из плазмы дугового разряда: атомы углерода стремятся к достижению гибридизации атомных орбиталей, в какой-то мере отличающейся от плоскостного sp2-типа, свойственного графиту, в сторону объемного sp3-типа. Поэтому получающиеся графеновые поверхности являются в основном сфероидальными или сферическими со степенью кривизны R , зависящей от условий синтеза. При достаточно большой степени кривизны образуются структуры типа сфероидальных частиц, наблюдаемых в депозите, или типа глобул в шунгите. При малой величине R формируются замкнутые углеродные структуры типа фуллеренов.

Как известно, для получения графитовой структуры углерода (то есть для формирования графенов с R →∞) обязательным этапом является неоднократное прессование и размол образцов турбостратного углерода с последующим отжигом при достаточно высокой температуре [9]. С этих позиций получение фуллереноподобных структур (то есть получение графенов с R порядка нанометров), наоборот, может происходить только в условиях свободного разлета атомов углерода в паре и при их не слишком высокой концентрации.

По мере повышения температуры и концентрации атомов углерода более предпочтительным, по-видимому, является движение в направлении sp3-типа гибридизации атомных орбиталей, то есть в этих условиях должна проявиться тенденция к образованию алмазоподобных структур.

С этой точки зрения для получения линейноцепочечных карбинов (sp-тип гибридизации) нет необходимости ни в высоких температурах, ни в высокой концентрации атомов углерода в плазме. Наоборот, синтез этой углеродной фазы должен осуществляться в таких условиях, когда у атомов углерода тенденция к формированию sp2--типа гибридизации была бы полностью подавлена [ 2 ] .

Фуллеренсодержащий (окрашенный) настой продуктов распыления в толуоле отделялся от нерастворимого осадка (черни) и помещался в стеклянную испарительную ячейку, в состав которой входило охлаждаемое проточной водой устройство для охлаждения пара. При температуре Т = 500 К производилось выпаривание и переконденсация чистого толуола.

Исследования показали, что основными компонентами кристалликов фуллерита являются углерод (95 ат. %) и кислород (5 ат. %). Других элементов в их объеме с помощью микроанализатора не обнаружено. Большинство примесей располагались на стыке кристаллитов. Их примерный состав следующий: кислород – 4 ат. %, кремний – 0,1 ат. %, хлор – 0,1 ат. %, алюминий - 0,04 ат. % [ 2 ] .

Рис. 5. Дифрактограмма экстракта фуллеренов

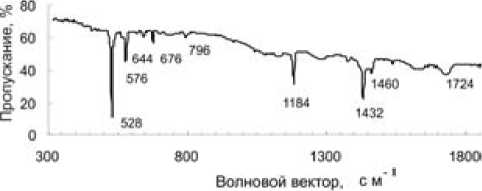

На рис. 5 приведена рентгеновская дифракто-грамма кристалликов полученного экстракта, а на рис. 6 - их ИК-спектр [ 2 ] . На дифрактограмме рис. 5 обнаруживаются только рефлексы (111),

(220), (311), (420), (422) и (511) ГЦК структуры фуллерита С 60 . Однако в ИК-спектре (рис. 6) видны пики при 528, 576, 1184 и 1432 см-1, принадлежащие молекуле С 60 , и пики при 644, 676, 796 и 1184 см-1, идентифицируемые с колебаниями молекулы С70. (Максимум при 1724 см-1, возможно, обусловлен валентными колебаниями двойной связи углерода С = С.) На основании этих данных можно сделать вывод о том, что молекулы С 70 не образуют своей решетки в данном случае.

Рис. 6. ИК-спектр экстракта

ВЫВОДЫ

-

1. Обнаружено, что при первичном распылении шунгита в дуге молекулы фуллеренов С 60 и С 70 в саже не регистрируются.

-

2. Показана возможность модификации структуры шунгита за счет обработки в плазме дугового разряда и доказана возможность получения из них после такой обработки молекул фуллеренов.

-

3. Исследована морфология наружной и внутренней частей катодного депозита.

-

4. Показано, что микроструктура внутренней части представляет собой пучок параллельных углеродных волокон, состоящих, в свою очередь, из скопления сфероидальных частиц.

-

5. Исследована морфология, элементный состав и структура кристалликов фуллерита, образующихся после выпаривания толуола.

-

6. Показана возможно сть повторного использования нароста-депозита в качестве анода для получения фуллереноподобных структур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

-

1. Алешина Л . А ., Подгорный В . И ., Стефанович Г . Б ., Фофанов А . Д . Исследование распыления шунгитов с помощью дугового разряда // ЖТФ. 2004. Т. 74. № 9. С. 43–46.

-

2. Подгорный В . И ., Белашев Б . З ., Киселев В . П ., Терновой А . Н ., Яковлев А . Н .

Исследование морфологии, элементного состава и структуры продуктов распыления дугового разряда в аргоне // Материаловедение. 2007. № 9. С. 37–44.

-

3. Подгорный В . И ., Белашев Б . З ., Киселев В . П ., Терновой А . Н ., Яковлев А . Н . Исследование морфологии, элементного состава и структуры продуктов распыления дугового разряда в аргоне // Материалы X Междунар. конф. «Водородное материаловедение и химия углеродных наноматериалов». Киев: AHEU, 2007. С. 448–449.

-

4. Подгорный В . И ., Стефанович Г . Б . О некоторых результатах исследования модификации шунгитов в дуговом разряде // Материаловедение. 2006. № 2. С. 8–11.

-

5. Подгорный В . И ., Стефанович Г . Б ., Яковлев А . Н ., Белашев Б . З . О получении фуллереновых структур путем распыления шунгита и графита в дуговом разряде // Спектроскопия, рентгенография и кристаллохимия минералов. Казань: Плутон, 2005. С. 202–205.

-

6. Подгорный В . И ., Яковлев А . Н . Некоторые особенности получения фуллеренов с помощью дугового разряда в аргоне // Материаловедение. 2005. № 9. С. 42–47.

-

7. Подгорный В . И ., Яковлев А . Н ., Белашев Б . З . О некоторых особенностях получения фуллери-тов в аргоновой дуге // Материалы IX Междунар. конф. «Водородное материаловедение и химия углеродных наноматериалов». Киев: AHEU, 2005. С. 396–397.

-

8. Раков Э . Г . Нанотрубки и фуллерены. М.: Логос, 2006. 376 с.

-

9. Уббелоде А . Р ., Льюис Ф . А . Графит и его кристаллические соединения: Пер. с англ. М.: Мир, 1965. 256 с.

-

10. Шунгиты – новое углеродистое сырье / Под ред. В. А. Соколова и др. Петрозаводск: Карелия, 1984. 182 с.

-

11. P o d g o rny V . I . , Y ak o v l e v A . N . , B e l a s h e v B . Z . On some special features of carbon nanostructure fabrication in argon arc discharge // NATO Security through Science. Series A: Chemistry and Biology. Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials / Editors T. N. Veziroglu et al. 2006. P. 745–752.

-

-

Список литературы Некоторые результаты исследования распыления шунгита и графита в дуговом разряде

- Алешина Л. А., Подгорный В. И., Стефанович Г. Б., Фофанов А. Д. Исследование распыления шунгитов с помощью дугового разряда//ЖТФ. 2004. Т. 74. № 9. С. 43-46.

- Подгорный В. И., Белашев Б. З., Киселев В. П., Терновой А. Н., Яковлев А. Н. Исследование морфологии, элементного состава и структуры продуктов распыления дугового разряда в аргоне//Материаловедение. 2007. № 9. С. 37-44.

- Подгорный В. И., Белашев Б. З., Киселев В. П., Терновой А. Н., Яковлев А. Н. Исследование морфологии, элементного состава и структуры продуктов распыления дугового разряда в аргоне//Материалы X Междунар. конф. «Водородное материаловедение и химия углеродных наноматериалов». Киев: AHEU, 2007. С. 448-449.

- Подгорный В. И., Стефанович Г. Б. О некоторых результатах исследования модификации шунгитов в дуговом разряде//Материаловедение. 2006. № 2. С. 8-11.

- Подгорный В. И., Стефанович Г. Б., Яковлев А. Н., Белашев Б. З. О получении фуллереновых структур путем распыления шунгита и графита в дуговом разряде//Спектроскопия, рентгенография и кристаллохимия минералов. Казань: Плутон, 2005. С. 202-205.

- Подгорный В. И., Яковлев А. Н. Некоторые особенности получения фуллеренов с помощью дугового разряда в аргоне//Материаловедение. 2005. № 9. С. 42-47.

- Подгорный В. И., Яковлев А. Н., Белашев Б. З. О некоторых особенностях получения фуллеритов в аргоновой дуге//Материалы IX Междунар. конф. «Водородное материаловедение и химия углеродных наноматериалов». Киев: AHEU, 2005. С. 396-397.

- Раков Э. Г. Нанотрубки и фуллерены. М.: Логос, 2006. 376 с.

- Уббелоде А. Р., Льюис Ф. А. Графит и его кристаллические соединения: Пер. с англ. М.: Мир, 1965. 256 с.

- Шунгиты -новое углеродистое сырье/Под ред. В. А. Соколова и др. Петрозаводск: Карелия, 1984. 182 с.

- Podgorny V. I., Yakovlev A. N., Belashev B. Z. On some special features of carbon nanostructure fabrication in argon arc discharge//NATO Security through Science. Series A: Chemistry and Biology. Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials/Editors T. N. Veziroglu et al. 2006. P. 745-752.