Некоторые типы высокооловянных горячекованых зеркал сарматского времени и их технологические особенности

Автор: Равич И.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология и естественнонаучные методы

Статья в выпуске: 220, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327975

IDR: 14327975

Текст статьи Некоторые типы высокооловянных горячекованых зеркал сарматского времени и их технологические особенности

НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ ВЫСОКООЛОВЯННЫХ

ГОРЯЧЕКОВАНЫХ ЗЕРКАЛ САРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ И ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ*

Горячекованые высокооловянные сарматские зеркала - это группа изделий, объединенных особой технологической традицией, связанной с весьма сложным способом их изготовления. Трудность формовки этих зеркал обусловлена тем, что они получены методом ковки из двойной оловянной бронзы, содержащей 20-25% олова, которую обычно применяют для изготовления изделий методом литья. Бронзы очень твердые и хрупкие, вхолодную они не куются, а их горячая ковка возможна только при соблюдении нескольких определенных условий:

-

1. Горячая ковка должна производиться в узком интервале температур — 600-750 °C. Захолаживание бронз ведет к потере пластичности, перегрев -к их расплавлению. После ковки необходим повторный нагрев изделий в интервале температур горячей ковки и их закалка в воду; эта операция устраняет хрупкость, возникающую при охлаждении зеркал в процессе ковки (Matsuda, 1928. Р. 67-107).

-

2. Необходим также контроль за содержанием олова в сплаве: оно должно быть не ниже, чем 18% и не выше, чем 26%, при несоблюдении этих условий проковать сплавы невозможно (Kent, 1926. Р. 45-53).

-

3. Примеси висмута и свинца в бронзах не должны быть выше, чем 0,005% и 0,05% соответственно, иначе сплавы будут горячеломкими. Если их содержание выше, то необходимо также присутствие примесей мышьяка и сурьмы, которые нейтрализуют вредное влияние висмута и свинца, образуя с ними сложные химические соединения (Мальцев, Теплинская, Степанова, 1955. С. 130-134).

Естественно возникают следующие вопросы: почему зеркала получали сложным методом ковки, а не литьем; где сформировалась эта тр адиция и

КСИА АРХЕОЛОГИЯ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ВЫП. 220. 2006 г. какие типы высокооловянных зеркал она объединяет; в каких центрах их изготовляли, так как понятно, что для производства зеркал были необходимы стабильно работающие мастерские; в течение какого периода времени они функционировали?

В настоящее время невозможно дать исчерпывающий ответ на все эти вопросы, так как сравнительно малое количество сарматских зеркал изучено с точки зрения их химико-технологических характеристик. В данном исследовании мы постарались суммировать полученные нами данные, касающиеся перечисленных выше проблем.

При определении состава изделий был использован метод эмиссионного спектрального анализа (установка СТЭ-1), изучение технологии изготовления осуществлялось с помощью металлографии. На некоторых изделиях сохранились характерные следы обработки и инструментов, которые мы также фиксировали.

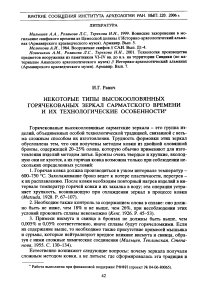

Первое сарматское горячекованое высокооловянное зеркало, поступившее на исследование в отдел металла ГосНИИР, было найдено на Аргазин-ском водохранилище вблизи Челябинска, в могильнике Березки 5 (гороховская культура); оно относилось к широко распространенному типу кочевнических зеркал с широким валиком по краю диска и ручкой-штырем и датировалось IV в. до н.э. (рис. 1, а). Диаметр его составлял 180 мм. Хорошо сохранившаяся золотистая поверхность зеркала с тыльной стороны содержала вмятины от ударов при ковке, а также следы обработки шабером, которые были видны и на валике. Вероятно, таким образом снимали окалину. Валик был обведен окружностью с помощью циркуля, о чем свидетельствовало наличие точечного углубления в центре диска. Обратная слегка выпуклая сторона зеркала была отполирована.

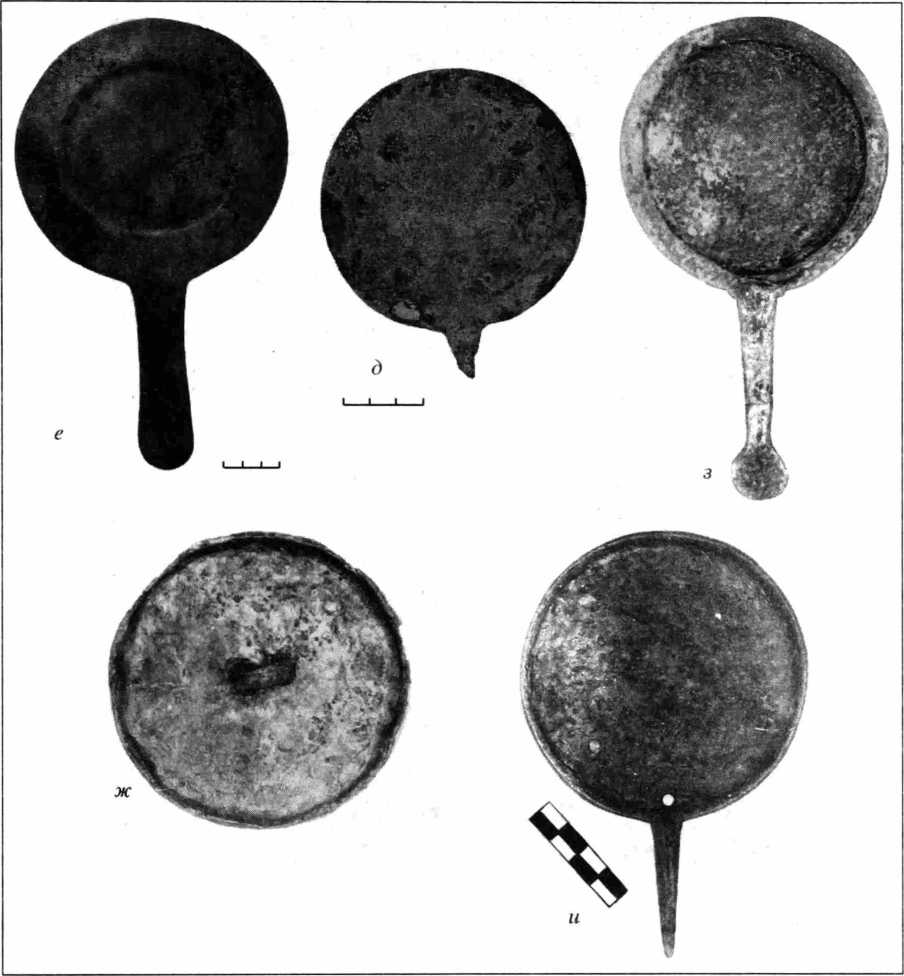

Изучение микроструктуры поверхности изделия выявило картину, характерную для горячекованой высокооловянной бронзы, которую закаливали после ковки в воде: на фоне игольчатой мартенситообразной бэта-фазы располагались дендриты альфа-фазы, вытянутые в направлении деформации и содержавшие двойники отжига (рис. 2, а).

Как известно, зеркала с валиком по краю диска, а также их типологические варианты (с длинной ручкой или ручкой-штырем, иногда с выпуклостью в центре и ручкой-штырем), встречаются в широком хронологическом диапазоне - начиная с IV в. до н.э. и вплоть до Ш-VI вв. н.э., на обширной территории, включающей Предкавказье, Прикубанье, Крым, Поволжье, Приуралье, Казахстан, Центральную Азию, Западную Сибирь, а также северо-западную часть Индии, Северный Афганистан, северные провинции Ирана (Степи европейской части..., 1989. С. 174, 188).

Среди зеркал рассматриваемого типа археологи наибольшее внимание уделяют изделиям с конической выпуклостью в центре и ручкой-штырем, которые чаще всего встречаются на рубеже эр в могильниках сарматов, а также кочевников и земледельцев Центральной Азии. Большинство исследователей полагает, что они имеют восточное происхождение (Хазанов, 1963. С. 65; Литвинский, 1978. С. 85; Заднепровский, 1993. С. 89-93; Горбунова, 1998. С. 283-293).

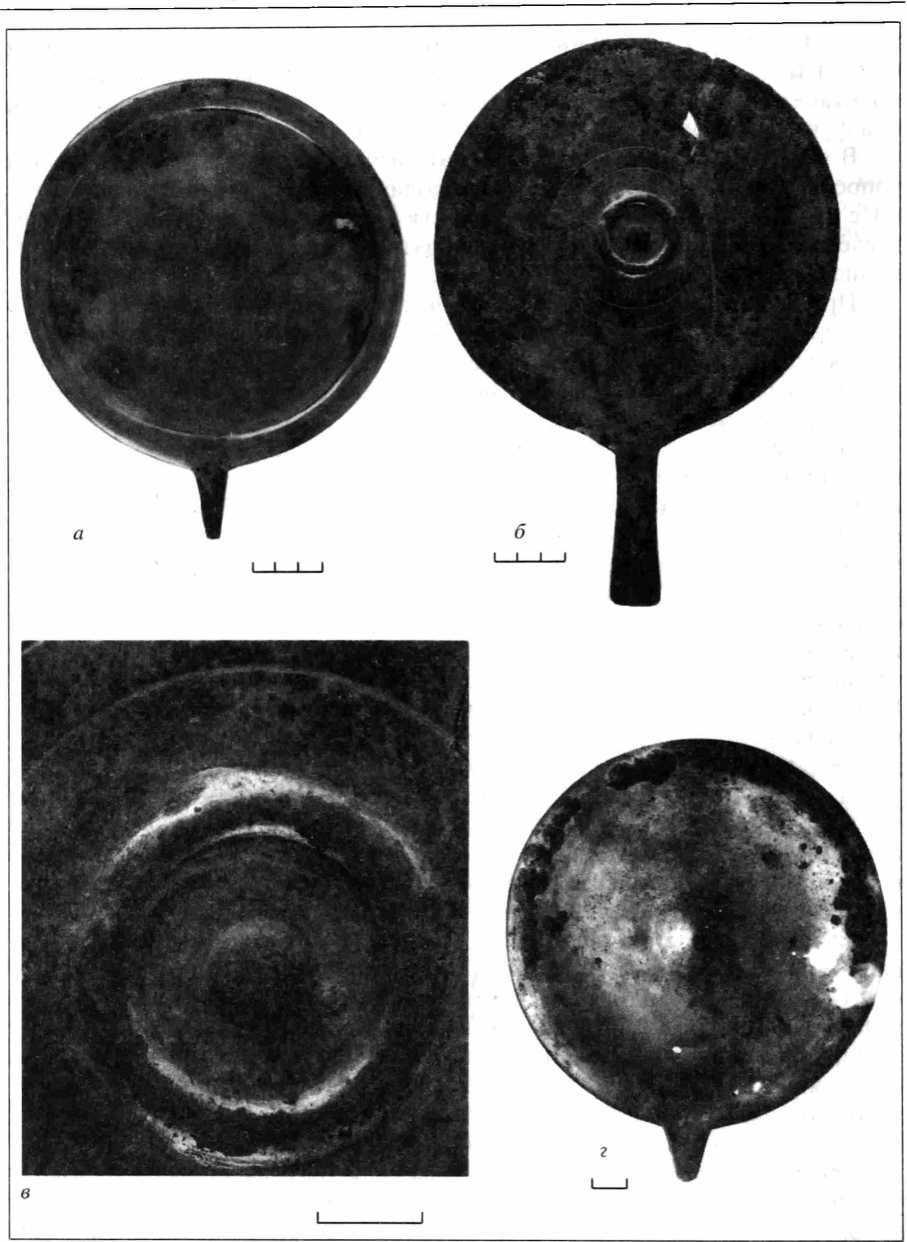

Рис. 1. Типы высокооловинных горячекованых зеркал а - могильник Березки 5. Челябинская обл.; б. в - курган Бердянка 5, Оренбургская обл. (в - фрагмент центральной части); г, д - оз. Аргази, Челябинская обл.; е - Колбино 1, Воронежская обл.; ж-и - могильник Алтынасар 4, низовья Сыр-Дарьи

Рис. 1 (окончание)

Нам удалось провести химико-технологическое исследование 75 зеркал с валиком по краю диска, найденных в могильниках кочевников Центральной Азии и Казахстана, а также в сарматских погребениях Южого Урала, Поволжья, Северного Кавказа, причем среди них встречались все типологические варианты этих изделий (Левина, Равич, 1995. С. 122-185). Самой представительной была коллекция зеркал раннесарматского времени из могильников Поволжья (43 экз.), фрагменты которых были отобраны С.В. Демиденко и исследованы нами совместно. Это были преимущественно крупные зеркала с валиком по краю диска.

а

б

Рис. 2. Микроструктуры сарматского высокооловянного горячекованого зеркала после я закалки (а) и скифского зеркала (б)

а - могильник Бердянка 5 (увеличение 300); б - случайная находка. Одесский археологический в музей (увеличение 750)

Как показало спектроаналитическое исследование, почти все изученные находки изготовлены из высокооловянной бронзы, содержащей,, 20-25% олова, методом горячей ковки. Такие же результаты были получены М.Г. Мошковой и Н.В. Рындиной при изучении коллекции, включав-, шей 26 находок различных вариантов зеркал с валиком по краю диска, об-' наруженных в сарматских могильниках Нижнего Поволжья и Приуралья* (Мошкова, Рындина, 1975. С. 122-124, табл. 1). Исключением в исследо-, ванной нами коллекции являлись лишь три изделия, которые были полу-1 чены с помощью литья из мышьяковой бронзы, содержавшей 2-4% мышь-к яка. Два экземпляра были найдены в могильниках Оренбургской обл. —

Нижняя Павловка и Прохоровка, один - в Поволжье, в могильнике Ябло-новка.

Таким образом, подавляющее большинство зеркал с валиком по краю диска и их подтипы были получены по единой технологии - методом горячей ковки из бронзы, содержащей 20-23% олова. Некоторое отличие наблюдалось лишь в конкретных технологических схемах их изготовления, что отчетливо проявлялось при рассмотрении поперечного сечения фрагментированных изделий. Было видно, что в одних случаях при формовке бортика прибегали к отбортовке, т.е. заготовку целиком сильно проковывали, а затем загибали ее край. В других случаях литую заготовку подвергали сильной расковке в центре и слабее по краям, в результате чего происходило формирование бортика зеркала. Явно, что изделия были изготовлены в различных мастерских.

Важно также отметить, что состав и технология изготовления зеркал, найденных в сарматских могильниках и в памятниках Центральной Азии, были одинаковы.

Среди исследованных нами единичных находок других типов, датируемых IV-П вв. до н.э., представляет большой интерес сравнительно хорошо сохранившееся горячекованое высокооловянное зеркало, найденное в Оренбургской обл., в могильнике Бердянка 5 (к. 5, п. 3; раскопки Д.В. Мещерякова). Его диаметр 174 мм, и оно представляет собой плоский диск с трапециевидной ручкой; в центре тыльной стороны зеркала заметна небольшая выпуклость, на некотором расстоянии от которой находится узкий выпуклый валик. Зеркало украшено концентрическими окружностями (рис. 1, 6). Область вокруг центрального выступа содержит характерную незамкнутую окружность, которая может возникать при механическом вращении изделия в процессе обработки его поверхности инструментом типа шабера. Характерные следы такой же обработки видны и вокруг валика (рис. 1, в). Подобные следы наблюдали и другие исследователи при изучении посуды, найденной в Южной Индии, полученной из высокооловянной бронзы методом горячей ковки, что будет рассмотрено ниже при обсуждении истоков данной традиции. Зеркало украшено концентрическими окружностями, расположенными вокруг валика.

Узкий выпуклый валик, расположенный вокруг центра, украшает также тыльную поверхность зеркала с трапециевидной ручкой, найденного в кургане Огуз, которое по типу соотносят с савроматской культурой. Это зеркало, как показало проведенное нами определение его состава, изготовлено из двойной высокооловянной бронзы, содержащей 25% олова. Т.М. Кузнецова (2002. С. 123, 126, табл. 65) отмечает, что зеркало «имеет рифленую поверхность диска с двух сторон»; скорее всего, — это вмятины, связанные с горячей ковкой.

Небольшие горячекованые зеркала с ручкой-штырем (одно из них содержит выпуклость в центре, другое - плоское), датируемые IV в. до н.э., найдены на Аргазинском водохранилище (рис. 1, г, д). Этим же периодом датируется и плоское тонкое зеркало с ручкой и плоским широким бортиком (рис. 1, е), обнаруженное под Воронежем в Колбино 1 (Потуданская архео- логическая экспедиция, раскопки В.И. Гуляева). Два плоских зеркала с длинной ручкой IV в. до н.э., полученные горячей ковкой с последующей закалкой, из сарматского могильника Приуралья Мечеть-Сай (к. 8, п. 3 и 5), исследованы М.Г. Мошковой и Н.В. Рындиной (1975. С. 122).

К горячекованым высокооловянным зеркалам, датируемым Ш—П вв. до н.э., следует отнести также найденный в Оренбургской обл. (Бердянка 5, к. 5, п. 2) фрагмент зеркала с плоским широким валиком.

В Центральной Азии горячекованые зеркала продолжают производить вплоть до VI в. н.э. Так, нами исследована обширная коллекция из 120 зеркал, найденных в могильниках, связанных с памятниками джетыасарской культуры (Левина, Равин, 1995. С. 122-185). Зеркала представлены всеми типами, известными в скифо-сарматском мире (с вертикальным бортиком и петлей в центре, с плоским диском без ручки, с плоским диском и длинной ручкой с овальным расширением на конце, диском с небольшим бортиком и ручкой-штырем различной длины).

Среди поздних находок следует упомянуть также горячекованое высоко-оловянное зеркало, обнаруженное на Яве и датируемое X в. Оно представляет собой плоский диск диаметром 120 мм с узким валиком по краю и несколькими кольцеобразными валиками вокруг центра (Scott, 2003. Р. 214).

Подытоживая вышеизложенное, можно заключить, что высокооловян-ные горячекованые зеркала появляются в IV в. до н.э., а их типология в ряде случаев повторяет скифские образцы. Существуют и специфические типы горячекованых зеркал: это изделия с широким выпуклым ободком по краю диска и их подтипы, а также зеркала с небольшим выпуклым валиком вокруг центра.

Для того чтобы различить типологически близкие скифские и сарматские зеркала, необходимо определить состав и технологию изготовления изделий. Большинство скифских зеркальных бронз содержит 5—12% олова, иногда со свинцом, концентрация которого составляет обычно 1-3% (Барце-ва, 1981. С. 65-72). Скифские зеркала получали с помощью холодной или горячей ковки, а затем зеркальный диск дополнительно упрочняли путем холодной ковки с невысокой степенью обжатия (Ravich, 1991. Р. 20-31). Эта технология находит отражение в микроструктуре (рис. 2, б), в которой на фоне рекристаллизованных зерен отчетливо проявляются полосы скольжения. Истоки этой обработки связаны с достижениями италийских (этрусских) и греческих мастеров (Pancery, Leony, 1957. Р. 233-241).

Получение изделий из высокооловянной бронзы методом горячей ковки характерно для стран Востока. Наиболее ранней является группа горячекованых сосудов, найденных в Южной Индии и датируемых Vni в. до н.э., причем в ряде районов этой области производство посуды существовало вплоть до XI в., а в штате Керала оно продолжается и до настоящего времени (Srinivasan, 1993. Р. 696—705). Шришшасан, наблюдавшая этот процесс, отмечает, что сосуды после ковки и закалки обрабатывали стальным шабером для снятия окалины. Иногда это делали вручную, в ряде случаев сосуд закрепляли на станке и вращали, а два стальных шабера располагали в виде ци ркуля. Таким же способом на посуду наносили узор из окружностей. Харак-

КСИА АРХЕОЛОГИЯ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ВЫП. 220. 2006 г. гтерные следы этой обработки видны на сосудах; как мы отмечали выше, они сохранились и на некоторых сарматских зеркалах.

Среди ранних находок необходимо также отметить посуду и браслеты из осакских могильников (VI-IV вв. до н.э.) на Памире {Shemakhanskaya, 1991. fP. 3-9) и в Таиланде, где браслеты датируются V в. до н.э., а посуда - Ш-П вв. :до н.э. {Rajipitak, Seely, 1979. Р. 26-30).

В период средневековья продолжается производство горячекованых вы. сокооловянных чаш, которые находят в Иране (VII—XI вв.) {Melikian-Chirvani, 1974. Vol. 9. Р. 146), в Корее (XII-XIV вв.) {Coghlan, 1951. Р. 110), на Дальнем Востоке (Шайгинское городище ХП-ХШ вв.) {Конькова, 1989. (С. 80).

Для Филиппин и Китая характерно изготовление гонгов и цимбал, полу' ченных из высокооловянной бронзы методом горячей ковки; не установле-। но, когда эти изделия появились впервые, в Китае начало их производства (связывают с эпохой Хань (П в. до н.э.). В ряде провинций Китая, а также на 1 Филиппинах, подобные изделия производят до настоящего времени, их от. дичает необычное музыкальное звучание, обусловленное особыми акусти-’ ческими свойствами кованой высокооловянной бронзы {Goodway, Conclin, 1987. Р. 1-27; Sung, Wang, 1994. Р. 19-34).

Суммируя вышеизложенное, мы можем сделать заключение, что традиция изготовления изделий из бронз, содержащих 20-23% олова, методом горячей ковки зародилась в странах Востока, скорее всего в Индии, откуда она распространилась в Центральную Азию, где начали производить горячекованые зеркала. Первые экземпляры, датируемые IV в. до н.э., были обнаружены в сакских могильниках Приаралья (Баланды, Тагискен) и на городище Кой-Крылган-Кала, а также в сарматских памятниках Приуралья и Поволжья {Левина, Равин, 1995). Зеркала, найденные на территории древней Индии (современный Пакистан) при раскопках города Таксилы, датируются более поздним периодом (I в. до н.э. - I в. н. э ), чем ранние находки Центральной Азии {Marshall, 1951. Vol. II. Р. 584, 585). (Зеркала из Таксилы содержат в качестве примеси десятые доли процента сурьмы и никеля, а среднеазиатские и сарматские находки - на порядок меньшее количество этих элементов). В Таксиле найдены и горячекованые высокооловянные чаши.

Не исключено, что одним из центров производства горячекованых высо-кооловянных зеркал был район низовьев Сыр-Дарьи, где, как упоминалось выше, в памятниках джетыасарской культуры обнаружено 120 зеркал различных типов, которые датируются I-V вв. н.э. Возможно, их производили и в более раннее время. Памятники джетыасарской культуры находились в зоне контактов сарматского и среднеазиатского миров, и, вероятно, сарматы могли получать зеркала благодаря взаимодействию с населением этой культуры.

С какой же целью зеркала изготовляли, применяя трудоемкие операции горячей ковки с последующей закалкой, почему при их получении не использовали метод литья? Вероятно, объяснение этому можно найти, анализируя свойства и применение некоторых типов горячекованых изделий, а также данные о том, кому принадлежали обнаруженные в могильниках го-

4 КСИА, вып. 220

рячекованые зеркала. Как мы уже писали выше, в Китае и на Филиппинах из высокооловянной бронзы методом горячей ковки с древнейших времен и вплоть до настоящего времени изготовляют цимбалы и гонги, которые благодаря обработке обладают необычным музыкальным звучанием.

Несомненно, что особое звучание отличало и высокооловянные зеркала-погремушки, датируемые VI-IV вв. до н.э., найденные в женских погребениях в сарматском могильнике Мечетьсай на Урале (Смирнов, 1968. С. 118) и в памятниках древних племен горного Алтая, в том числе в знаменитом Пазырыкском кургане (Руденко, 1953. С. 143). Зеркала склепаны из двух частей, между которыми находятся кусочки металла, создающие шум. Одна из частей представляет собой диск с выпуклостью в центре и валиками вокруг него. Зеркало из Мечетьсая содержит 23% олова (Васильков, 2002. С. 30, табл.). По мнению исследователей, эти зеркала могли принадлежать танцовщицам или музыкантшам, о чем свидетельствует гравированный рисунок на одном из зеркал, изображающий женщин, поющих и играющих на музыкальных инструментах. Существует предположение, что зеркала-погремушки происходят из Индии, так как сюжет, гравированный на их поверхности, связан с индийским эпосом (Васильков, 2002. С. 28-33). Однако в самой Индии подобные находки пока неизвестны.

Очевидно, что музыкальными свойствами обладали также цельные высокооловянные горячекованые зеркала, в том числе изделия с валиком по краю диска и их типологические варианты; не исключено, что эти типы были унаследованы от музыкальных составных зеркал, а их типология свидетельствовала о наличии особого звучания. Трудоемкая технология, которую применяли для производства зеркал, по-видимому, была вызвана стремлением древних мастеров получить необычные музыкальные свойства, обусловленные спецификой изготовления этих изделий.

Список литературы Некоторые типы высокооловянных горячекованых зеркал сарматского времени и их технологические особенности

- Барцева Т.Б., 1981. Цветная металлообработка скифского времени. М.

- Васильков Я.В., 2003. Древнейшие индийские зеркала из скифо-сарматских курганов Алтая и Южного Приуралья//Степи Евразии в древности и средневековье. Кн. II.

- Горбунова Н.Г., 1998. Об одном типе бронзовых зеркал («бактрийские?» «сарматские?»)//Археологические вести. 5.

- Заднепровский Ю.В., 1993. Находки кочевнических зеркал на территории Индостана и в Южном Вьетнаме//Петербургский археологический вестник. № 7.

- Конькова Л.В., 1989. Бронзолитейное производство на юге Дальнего Востока СССР. Л.

- Кузнецова Т.М., 2002. Зеркала Скифии VI-III века до н. э. М.

- Левина Л.М., Равич И.Г., 1995. Бронзовые зеркала из Джнтыасарских памятников//Низовья Сыр-Дарьи в древности. М.

- Литвинский Б.А., 1978. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. М.

- Мальцев М.В., Теплинская В.М., Степанова М.В., 1955. Исследование влияния свинца и висмута на свойства меди и α-латуни//Исследование сплавов цветных металлов. Мошкова М.

- Мошкова М.В., Рындина Н.В., 1975. Сарматские зеркала Поволжья и Приуралья (химико-технологическое исследование)//Очерки технологии древнейших производств. М.

- Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время, 1989. М.

- Хазанов А.М., 1963. Генезис сарматских бронзовых зеркал//CА. № 4.

- Coghlan H.H., 1951. Notes of the prehistoric metallurgy of copper and bronze in the Old World. Oxford.

- Goodway M., Conclin H.C., 1987. Quenched high-tin bronzes from the Philippines//Archaeomaterials. Vol. 2. № 1.

- Marshall G., 1951. Taxila. Vol. 1.

- Melikian-Chirvani A.S., 1974. The white bronze of early islamic Iran//Metropolitan Museum Journal. № 9.

- Panseri C., Leoni M., 1957. Sulla technica di fabricazione degli pechi etruschu//Metallurgia Italiana. № 4.

- Rajipitak W., Seely N.J., 1979. The bronze bowls from Ban Don Ta Phet, Thailand: an enigma of prehistoric metallurgy//World Archaeology II. № 11.

- Ravich I., 1991. Study of the composition of Scythian and Sarmatian mirrors and technologies of their manufactures//Bulletin of the Metals Museum. Vol. 16.

- Scott D., 2003. Copper and bronze in art//The Getty Conservation Institution. Los Angeles.

- Shemakhanskaya M., 1991. New aspect of the origin оf the ancient bronze//Bulletin of the Metals Museum. Vol. 16.

- Srinivasan S., 1993. High-tin bronze bowls making in Kerala, South India and its archaeological implications//South Asian archaeology. Vol. 2.

- Sung S., Wang K., 1994. An experimental study of Сhinese gongs and cymbals//Bulletin of the Metals Museum. Vol. 21.