Некоторые вопросы криминалистической характеристики загрязнения вод

Автор: Вяткин Андрей Николаевич

Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos

Рубрика: Уголовно-правовые науки

Статья в выпуске: 4 (78), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются различные аспекты термина «криминалистическая характеристика преступления» с целью выявления существенных признаков криминалистической характеристики, имеющих прикладное значение применительно к отдельной категории преступления - загрязнению вод, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 250 УК РФ.

Криминалистическая характеристика, преступление, экология, расследование, загрязнение вод

Короткий адрес: https://sciup.org/142244054

IDR: 142244054 | УДК: 343.9 | DOI: 10.33184/pravgos-2024.4.18

Текст научной статьи Некоторые вопросы криминалистической характеристики загрязнения вод

Большинство представителей науки исходят из того, что криминалистическая характеристика преступления имеет большое значение для разработки частной методики расследования. Вместе с тем о структуре криминалистической характеристики преступления, необходимости ее применения в качестве категории науки криминалистики исследователи до настоящего времени не выработали единого мнения [1, с. 162].

Полагаем, что прикладной характер науки криминалистики предопределяет ее инструментарий, включающий и непрерывное взаимодействие с практикой. В свою очередь, динамичный характер изменения криминогенной обстановки в современных условиях требует еще более динамичного, опережающего развития криминалистики. Это необходимо как для оперативного совершенствования существующих методик расследования, разработки новых, так и для реализации такой важной функции криминалистики, как прогнозирование.

Постоянное взаимодействие с практикой расследования позволяет совершенствовать вырабатываемые наукой новые подходы, оптимизировать их. Испытанию временем систематически подвергаются и теоретические основы криминалистики, в том числе ее фундаментальные положения, на которые опирается каждая частная методика расследования. Такой подход позволяет не зацикливаться на догмах, на постоянной основе подвергать критике и переосмысливать на конкретном историческом отрезке справедливость всякого суждения об инструментах, стоящих на вооружении криминалистики.

Исходя из этих отправных положений, следует охарактеризовать рассматриваемый термин в контексте динамичного изменения криминогенной обстановки и развития научных представлений.

Этапы формирования представления о криминалистической характеристике

Термин «криминалистическая характеристика» достаточно давно используется криминалистами, несмотря на различные его толкования, что не препятствует решению практических задач. Дискуссии же о природе и структуре криминалистической характеристики, как и о всяком ином понятии, способствуют отсеиванию случайных признаков и проявлению характерных, а следовательно, способны решать практические задачи и в силу этого необходимы.

Тот факт, что практически каждое научное исследование в области криминалистики в полувековой период, предшествующий дню сегодняшнему, так или иначе, затрагивает термин «криминалистическая характеристика», указывает на его принадлежность именно к фундаментальным, отправным категориям.

Специальные исследования, рассматривающие вопросы становления термина «криминалистическая характеристика», содержат ссылки на источники, датируемые началом XX в. Так, И.Ф. Крылов отмечает его первое упоминание у П.И. Люблинского в 1927 г. Ученый понимал под криминалистической характеристикой семизначную формулу древних римлян (кто, что, где, когда, каким образом, почему и с чьей помощью) [2, с. 32–33].

В дальнейшем, спустя 40 лет, вопросу теоретического и практического обоснования криминалистической характеристики было уделено повышенное внимание ряда ученых-криминалистов. Так, А.Н. Колесниченко назвал криминалистическую характеристику наиболее существенным положением, общим для всех частных методик [3, с. 10]. Развивая свои идеи, ученый впоследствии предложил включить в ее структуру классификацию преступлений (подразделение их на разновидности и группы), типичные следственные ситуации, соответствующие им направления расследования и возможные пути установления преступников [6, с. 20].

А.Л. Сергеев включил в число элементов криминалистической характеристики способы и условия (обстановку) совершения преступлений, связанные с непосредственным объектом преступления обстоятельства, взаимосвязи между преступлениями конкретного вида и иными преступлениями и правонарушениями [4, с. 104].

В 1973 г. С.П. Митричев опубликовал результаты своего исследования, в котором так обозначил структуру криминалистической характеристики, не уделяя значительно- го внимания раскрытию ее понятия – способ, следы, личность преступника, оставив этот перечень открытым [5, с. 29].

Проведенная в 1976 г. в Одессе Всесоюзная криминалистическая конференция дала новый импульс исследованию теоретических вопросов рассматриваемого института, обозначенных в докладах А.Н. Басалаева, В.А. Гу-няева, С.И. Винокурова, И.Ф. Герасимова, А.А. Хмырова [7, с. 18, 44, 51, 78, 112].

В 1987 г. группа ученых под руководством Р.С. Белкина пришла к общему мнению о том, что криминалистическая характеристика представляет собой совокупность криминалистически значимых признаков и особенностей конкретного вида преступлений, знание которых необходимо для успешного раскрытия и расследования преступлений [8, с. 56]. Впоследствии Р.С. Белкин в своем фундаментальном труде провел срез накопленных знаний по рассматриваемому вопросу, отметив сложившуюся солидарность ряда исследователей относительно значимости следующих элементов криминалистической характеристики: типичные следственные ситуации, способ совершения и сокрытия преступления, типичные следы, обстановка преступления и характеристика личности преступника [9, с. 312]. В дальнейшем, отмечая свое критическое отношение к рассматриваемому термину, он усомнился в его достаточном обосновании и высказался в пользу большей продуктивности применения категории «специфические особенности предмета доказывания» [10, с. 10].

К числу недостатков криминалистической характеристики Р.С. Белкин относил наличие в ее структуре ряда элементов уголовно-правового и криминологического характера наряду с собственно криминалистическими элементами (способом совершения и сокрытия преступления, оставляемыми ими следами) [11, с. 219].

Соглашаясь с Р.С. Белкиным, Е.П. Ищенко и В.Я. Колдин отметили имеющуюся, на их взгляд, системно-функциональную недостаточность криминалистической характеристики как таковой, неопределенность ее гносеологической природы, отсутствие научной обоснованности самого понятия криминалистической характеристики. В качестве альтер- нативы они предложили использовать иной термин – «типовая информационная модель (ТИМ) преступления», обозначающий информационную систему, построенную на основе статистической обработки репрезентативной выборки уголовных дел определенной категории, отражающую закономерные связи между элементами события преступления, используемую для формирования частной методики расследования преступлений [12, с. 128].

Между тем сторонники концепции криминалистической характеристики отмечают ее существенный научный и практический потенциал. Н.П. Яблоков в 2000 г. предсказывал дальнейшее усиление роли и значения криминалистической характеристики «в общей теории криминалистики и для решения практических, методических задач» [13, с. 13].

А.М. Кустов, отмечая необходимость определения комплексной социально-правовой характеристики преступлений, предлагает применять междисциплинарный подход к разработке криминалистической характеристики. По его мнению, это позволит создать информационную систему более высокого уровня общности, в которой криминалистическая характеристика преступлений приобретет качество одной из подсистем наряду с уголовно-правовой, криминологической и иными [14, с. 223].

А.А. Бессонов в рамках своего масштабного исследования в поисках концептуальных основ криминалистической характеристики рассматривает ее как частную криминалистическую теорию и информационную основу для формирования частных криминалистических методик, дает ей следующее определение: «информационная модель, отражающая криминалистическую сущность преступления, заключающуюся в сведениях о его криминалистически значимых признаках и их закономерных связях между собой» [15, с. 16].

И.Р. Гарифуллин определяет криминалистическую характеристику преступления как «идеальную модель преступления, структура и корреляционные связи которой позволяют установить подлежащие доказыванию обстоятельства, раскрыть и расследовать совершенное преступление» [16, с. 12].

Выражая солидарность с утверждением А.А. Бессонова, отмечающего связь между по- нятием криминалистической характеристики конкретного вида преступлений и методикой его расследования, полагаю, что любая методика стремится сделать осознанный выбор в пользу оптимального способа решения задачи из их многообразия. Исходя из этого, считаю, что всякий инструмент криминалиста требует оптимизации, упрощения (но не упрощенчества) до степени, обеспечивающей решение конкретной задачи, постоянной оценки его эффективности, периодического переосмысления его значимости.

В современных условиях острой нехватки ресурсов расследования (человеческих, материальных и временны́ х) такой сугубо прагматичный подход сочетается с принципом процессуальной экономии, способствующим реализации конституционных прав граждан на доступ к правосудию, защите от преступных посягательств, расследованию преступлений в разумные сроки.

С учетом обозначенного подхода процитированное нами определение А.А. Бессонова представляется наиболее удачным, практико-ориентированным. Его преимущество состоит в лаконичности, которая тем не менее позволяет включать в структуру криминалистической характеристики такую совокупность признаков, которая будет минимально достаточной для идентификации вида преступления, а значит даст ключ к его раскрытию, в чем и заключается практическое назначение рассматриваемого феномена – криминалистической характеристики преступления.

Особенности структуры криминалистической характеристики загрязнения вод

Специфика уголовно наказуемого загрязнения окружающей среды в сочетании с прагматичным подходом к исследованию присущих ему криминалистических признаков позволяет выделить следующие элементы криминалистической характеристики данного деяния:

-

1) предмет преступного посягательства;

-

2) способ совершения преступления;

-

3) обстановка совершения преступления;

-

4) личность преступника.

Рассмотрим структуру криминалистической характеристики загрязнения вод.

Анализируя предмет преступного посягательства как один из элементов криминалистической характеристики, в первую очередь следует обратиться к конструкции обозначенного состава УК РФ, предназначенного для защиты вод от негативного изменения их природных свойств в результате загрязнения, засорения, истощения.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ1 предметом преступного посягательства рассматриваемого деяния являются: поверхностные водоемы, подземный контур, источники водоснабжения (водопроводные системы). С учетом этого криминалистическое значение имеет состав воды рек, озер и иных водоемов, ключей и родников, скважин и колодцев, водопровода, воспринявших негативное воздействие в результате совершения преступления.

Следующий элемент криминалистической характеристики рассматриваемого преступления – способ его совершения. Анализ норм УК РФ, следственной и судебной практики позволяет выделить следующие обобщенные способы совершения преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 250 УК РФ: загрязнение, засорение, истощение, иное изменение природных свойств.

Конкретные способы (сброс, слив, утечка, диффузное загрязнение, то есть через поверхность земли и воздух) и вид загрязняющего вещества (сточные воды, отбросы, отходы, горюче-смазочные материалы, химические вещества, мусор, смеси и т. п.) не имеют значения для квалификации, но имеют ярко выраженное криминалистическое значение, позволяющее по оставленным следам идентифицировать преступника.

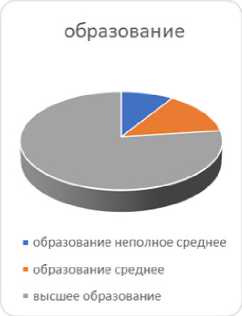

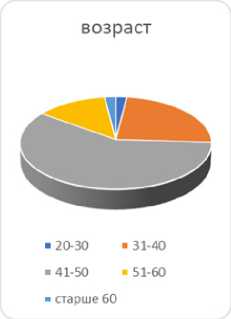

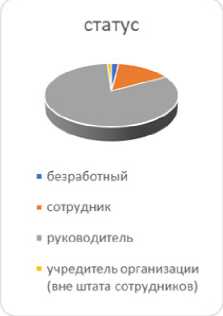

Изучение 86 приговоров показывает, что из общего количества предусмотренных ст. 250 УК РФ преступлений наибольшая часть совершена в сфере нефтехимической промышленности, сельскохозяйственного производства и жилищно-коммунального хозяйства. Этот фактор в значительной степени определяет специфику характеристики личности преступника. Как правило, это руко- водитель организации, загрязняющей воду в изводства, в возрасте 41–50 лет, с высшим об-результате незаконных сбросов отходов про- разованием (см. рис.).

Характеристика личности преступника по делам о загрязнении вод

Являясь центральной фигурой криминалистической деятельности, следователь выполняет поставленные перед ним практические задачи, одновременно руководствуясь требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства, рекомендациями криминалистики. Он действует в условиях реальной действительности, составляющих обстановку совершения преступления, структура которой как теоретической категории остается в числе дискуссионных вопросов.

Безусловно, следует включать в обстановку совершения преступления время и место реализации преступного замысла. Ряд исследователей существенно расширяют число факторов, ее составляющих [17, с. 78].

Последовательно реализуя свойственный науке криминалистике прагматичный подход к изучению и описанию связанных с ней категорий, мы исходим из необходимости включения в структуру обстановки всех без исключения факторов, непосредственно связанных с формированием умысла, приготовлением, совершением преступления, сокрытием его следов и созданием препятствий в расследовании, поскольку они непосредственно влияют на выбор криминалистом организационно-тактических средств.

Между тем следует отметить определенные особенности обстановки совершения загрязнения компонентов окружающей среды, в том числе вод, несвойственные иным ка- тегориям преступлений. Мы полагаем, что к числу факторов, составляющих обстановку загрязнения вод, следует отнести низкий уровень правосознания как правонарушителей, так и сотрудников контролирующих органов и органов расследования, способствующий формированию благоприятных условий совершения уголовно наказуемого загрязнения окружающей среды, полностью исключающий влияние мер профилактики. У преступника отсутствует осознание неотвратимости наказания; у правоохранителя – значимости и ценности объекта преступления (в широком смысле – права на благоприятную окружающую среду, гарантированного Конституцией РФ). Кроме того, затраты на очистку стоков несопоставимы с санкциями, установленными административным законодательством, в результате чего оно также не реализует профилактическую функцию.

Итак, первый из специфических факторов – низкий уровень правосознания. Вторым таким фактором является несовершенство нормотворчества. В совокупности они создают благоприятные условия для третьего фактора – высокой коррупциогенности сферы экологического контроля2. Игнорирование перечисленных факторов не позволяет следователю произвести подбор адекватных организационно-тактических мер и существенно снижает эффективность расследования.

Объективная необходимость принятия мер, направленных на нивелирование низкого уровня правосознания и несовершенства нормотворчества, требует от следователя существенного увеличения интеллектуальных и временны́ х затрат на поиски доказательств, нежели того требует принцип их достаточности.

Так, анализ судебной и следственной практики показывает, что одной из основных причин реабилитирующих решений как на досудебной стадии, так и при рассмотрении дела судом является недостаточная убедительность совокупности доказательств обвинения, включающих заключение лишь одного эксперта по вопросам, требующим для своего разрешения специальных знаний (как правило, химика – о составе привнесенных в водный объект загрязняющих веществ).

Самого факта наличия загрязняющих веществ в воде, несмотря на признание его установленным, зачастую недостаточно, чтобы убедить суд, руководителя органа расследования, прокурора в существенности вреда экологии, что является ключевым фактором в отграничении преступления от иного правонарушения. Для перечисленных лиц не очевидно то, что является таковым для ряда специалистов в иных отраслях – экологии, зоологии, биологии, ихтиологии и др.: высокая степень вреда антропогенного воздействия на воды как один из ключевых компонентов существования жизни на планете, взаимосвязанных со всеми иными, что и обусловило включение такого деяния в число уголовно наказуемых.

Полагаем, что по мере насыщения криминалистического обеспечения расследования загрязнения вод и формирования судебной практики задача следователя будет упрощаться (применительно к объему интеллектуальных и временны́ х затрат) пропорционально росту правовой сознательности общества в целом и участников судопроизводства в частности.

Нивелирование третьего фактора возможно лишь при оперативном сопровождении расследования подразделениями МВД и ФСБ России, специализирующимися на выявлении и пресечении коррупционных преступлений. В противном случае беспрепятственно реализованный преступником с участием вовлеченных в коррупционные схемы должностных лиц контролирующих органов комплекс мер противодействия расследованию способен сделать его результаты заведомо отрицательными.

Интересным представляется вопрос об определении существенности вреда, причиненного загрязнением вод, и взаимосвязи указанной категории со структурными элементами криминалистической характеристики преступления в контексте обозначенных нами условий выполнения своих задач следователем.

Существенность вреда как признак материального состава преступления – необходимое условие привлечения к уголовной ответственности по ст. 250 УК РФ. Криминалистическое значение обозначенного фактора состоит в поисках оптимального способа установления следственным путем признаков существенности.

Четких, однозначных критериев для определения существенности ни УК РФ, ни разъяснения Верховного Суда РФ не содержат, что и создает проблемы расследования. Вместе с тем ориентирами для использования при планировании работы следователя являются следующие факторы:

– включение в текст ч. 2 ст. 250 УК РФ квалифицирующего признака «повлекшие причинение вреда здоровью человека или массовую гибель животных, а равно совершенные на территории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации» определяет более высокий уровень уже наличествующей существенности вреда; в ч. 3 «смерть человека» – максимальный. Отсюда практический вывод: комплексное толкование положений УК РФ с учетом складывающейся судебной практики, отражающей в том числе и мнение специалистов в сфере эколо- гии, указывает на возможность признания вреда существенным и при отсутствии квалифицирующих признаков;

– перечисление в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 1998 г.3 некоторых видов негативных последствий, признаваемых существенным экологическим вредом (п. 5), а также рекомендации по привлечению для его комплексного исследования ряда специалистов в области экологии – «экологов, санитарных врачей, зоологов, ихтиологов, охотоведов, почвоведов, лесоводов и других» (п. 7). Постановление Пленума Верховного Суда РФ

2012 г.4 дополнило перечисление негативных последствий, хотя и не изменило качественно (более определенно, конкретно) подход к оценке существенности вреда.

Заключение

Специфические особенности элементов структуры криминалистической характеристики загрязнения вод подлежат учету при формировании частной методики расследования данного вида преступлений.

Список литературы Некоторые вопросы криминалистической характеристики загрязнения вод

- Халиуллина А.Ф. Криминалистическая характеристика насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении малолетних и несовершеннолетних / А.Ф. Халиуллина // Правовое государство: теория и практика. - 2017. - № 1 (47). - С. 161-167.

- Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе / И.Ф. Крылов // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов. - Москва: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. - С. 32-33.

- Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис.. д-ра юрид. наук: 12.00.00 / А.Н. Колесниченко. - Харьков, 1967. - 27 с.

- Сергеев А.Л. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений: руководство для следователей / А.Л. Сергеев. - Москва: Юридическая литература, 1971. - 460 с.

- Митричев С.П. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / С.П. Митричев // Криминалистическая и судебная экспертиза: республиканский междуведомственный сборник научных и научно-методических работ. Вып. 10. - Киев, 1973. - С. 27-33.