Некоторые вопросы патогенеза изменений в системе крови в различные периоды хронической лучевой болезни

Автор: Байсоголов Г.Д.

Статья в выпуске: S1, 2000 года.

Бесплатный доступ

На основании многолетних наблюдений за работниками радиохимического предприятия и целенаправленных экспериментальных исследований предлагается концепция патогенеза изменений в системе крови, развивающихся как в период продолжающегося облучения, так и после его прекращения, а также возникновения радиационного лейкоза.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169831

IDR: 170169831

Текст научной статьи Некоторые вопросы патогенеза изменений в системе крови в различные периоды хронической лучевой болезни

On the basis of many-year tracing workers of radiochemical facilities and target experimental studies a concept of pathogenesis of changes in the blood which are developed in the period of lasting exposure to radiation as well as after its termination and development of radiation induced leukaemia is given.

К настоящему времени довольно подробно изучена общая характеристика основных измене ний периферической крови при повторном дли тельном действии лучистой энергии , особенно в период облучения и период , непосредственно следующий за ним . Вместе с тем данные о состоя нии кроветворения в поздние сроки по прекраще нии радиационного воздействия менее полны , хотя указанный вопрос в настоящее время пред ставляет исключительный интерес .

Все авторы разделяют точку зрения , что из менения периферической крови являются от ражением сдвигов , происходящих в кроветворных органах . Однако в связи с тем , что проведенные в клинике и эксперименте исследования костного мозга немногочисленны и противоречивы , общего обоснованного представления о патогенезе на блюдающихся в периферической крови изменений составить нельзя .

Морфологические исследования свидетельс твуют о том , что при действии радиации в крове творных органах с самого начала возникают дест руктивно - дегенеративные процессы . Однако в от личие от однократного облучения в большой дозе при хроническом воздействии наряду с деструк тивными процессами рано возникают и выражен ные регенеративные .

Наиболее частыми, возникающими преимущественно в отдаленные сроки последствиями ионизирующего воздействия являются лейкоз и гипопластическая анемия. Характерным для морфологической картины анемии, развивающейся в позд- ние сроки [4, 8, 12, 13], является сочетание атрофии костного мозга с признаками гиперплазии, а также появлением очагов экстрамедуллярного кроветворения. С другой стороны, при наличии лейкемии в костном мозгу могут обнаруживаться и участки атрофии.

Клинические сведения об изменениях в систе ме крови в период , предшествующий развитию лейкемического процесса , крайне скудны .

В настоящей статье мы приводим материалы многолетних наблюдений за работниками одного из радиохимических предприятий , подвергавши мися в основном действию внешнего γ - излучения . Сроки наблюдения составляют у большинства 7-10 лет , из них 3-6 лет по прекращении контакта с радиацией . Помимо этого , приводятся также дан ные длительных экспериментальных исследова ний , проведенных на 4 группах животных (50 со бак ).

I г р у п п а . 10 собак подвергали ежедневно , кроме воскресных дней , воздействию γ - лучей в дозе 10 р в день , суммарно 1300 р за 130 дней .

II г р у п п а . В эту группу вошли 10 собак , ко торым 4 раза внутривенно вводили раствор азот нокислого 239 Pu в дозе 0,05 мккюри/кг с интерва лами в 1 месяц между отдельными инъекциями .

-

III г р у п п а . Животных III группы (10 собак ) подвергали комбинированному воздействию : вве дению 239 Pu и действию γ - лучей ( дозы и сроки те же , что в I и II группах ).

-

IV г р у п п а . 18 собак ежедневно , кроме вос кресных дней , подвергали действию γ - лучей в до зе 18 р в день , суммарно 954 р за 9 недель .

Две собаки были контрольными .

Продолжительность наблюдения за собаками достигала 2,5-5 лет . Данные динамических кли нических и экспериментальных наблюдений по казали , что наиболее ранним отклонением в кар тине крови при действии лучистой энергии яв ляется неустойчивость количества лейкоцитов и тромбоцитов , колебания которого превышают фи зиологические нормы и в основном направлены в сторону его снижения . Сроки выявления этой не устойчивости отчетливо зависят от интенсивности облучения .

В эксперименте у собак , подвергавшихся лу чевому воздействию в наибольшей разовой дозе (18 р в день ), период неустойчивости показателей периферической крови , как правило , отсутствовал , что совпадает и с данными , полученными О . И . Белоусовой [2] при близких дозах воздейст вия .

При нарастании суммарной дозы облучения уменьшение количества лейкоцитов , а несколько позже и тромбоцитов становится более от четливым . Это снижение количества лейкоцитов происходит за счет уменьшения числа нейтрофи лов и лимфоцитов . Поэтому относительное со держание нейтрофилов и лимфоцитов в случаях хронической лучевой болезни является гораздо менее показательным , чем их абсолютные значе ния . Однако при наибольшем уровне облучения выраженное уменьшение числа лимфоцитов от стает от такового по нейтрофилам . В связи с этим как в клинике , так и в эксперименте в наиболее тяжелых случаях протекания лучевой болезни мы могли констатировать выраженную относительную нейтропению и относительный лимфоцитоз , так называемый " перекрест ", на неблагоприятное про гностическое значение которого обращал особое внимание А . П . Егоров [3].

Одним из часто встречающихся отклонений при лучевом поражении является относительный моноцитоз ( более 9%); моноциты могут иметь ри - деровскую форму ядра , а протоплазма их содер жит довольно обильную мелкую зернистость .

Наиболее поздно появляются изменения со стороны красной крови . У работников , подвергав шихся воздействию радиации , уменьшение со держания гемоглобина и эритроцитов наблюда лось лишь в единичных случаях и было незначи тельным .

В эксперименте явления анемии были лишь у 9 собак , причем все эти животные погибали в бли жайшие сроки после прекращения облучения .

Анализ частоты структурных изменений клеток крови показал , что у людей , подвергавшихся воз действию излучения , повышение цитолиза имело место лишь в первые полгода контакта с радиаци ей , а в дальнейшем цитологические изменения встречались не чаще , чем в контроле .

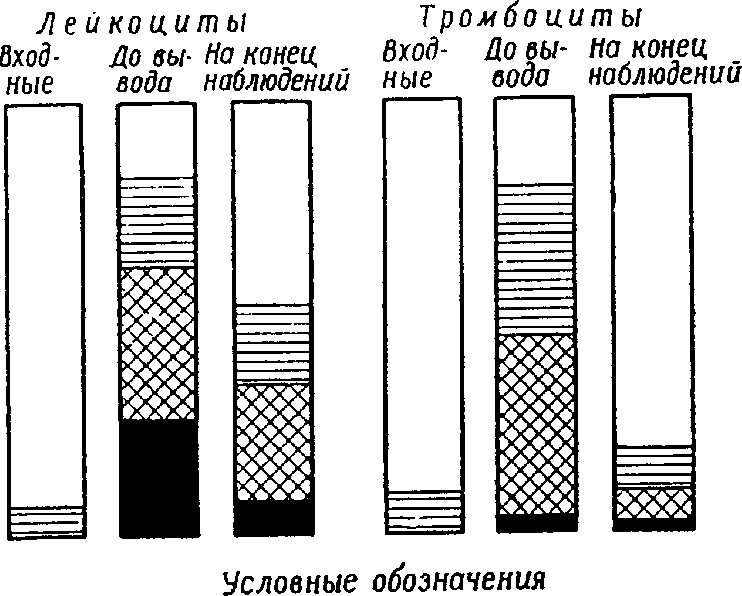

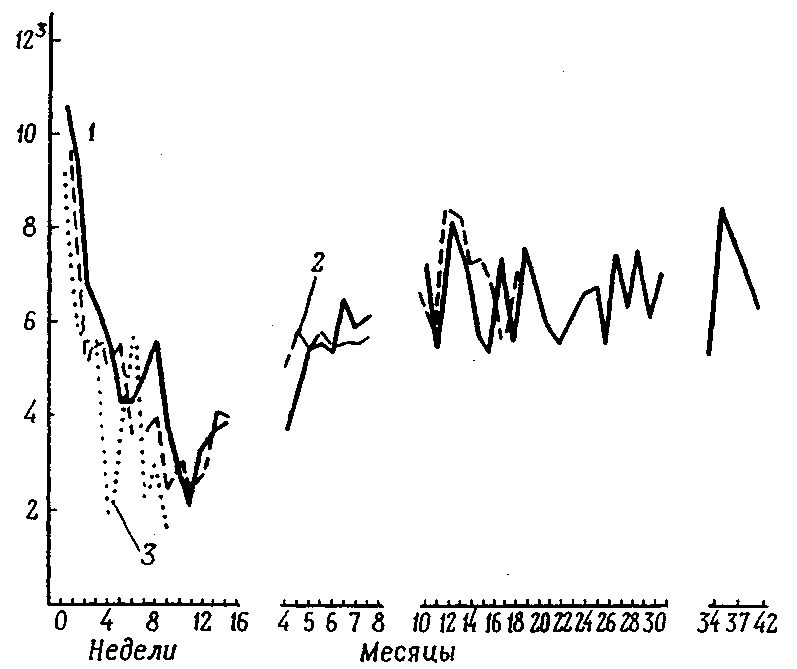

Прекращение облучения ( клинические и экспе риментальные данные ) приводило к постепенному восстановлению морфологического состава пе риферической крови . При этом раньше всего нор мализовалось содержание гемоглобина и эритро цитов , затем - количество тромбоцитов и наибо лее поздно - лейкоцитов , число которых даже че рез 5-6 лет после прекращения облучения , как правило , не достигало исходных цифр ( рис . 1-3).

Анализ имеющихся в нашем распоряжении клинических данных показал , что полнота и время восстановления в системе крови в основном опре делялись степенью выраженности изменений на момент прекращения лучевого воздействия , сро ком , прошедшим после его прекращения , и , в ме ньшей мере , уровнем радиационного воздействия . У людей молодого возраста репаративные про цессы более выражены , и восстановление проис ходит полнее . Аналогичные данные получены и в эксперименте в лаборатории П . Д . Горизонтова [2].

С целью определения функциональных воз можностей кроветворной системы через 2-6 лет после прекращения лучевого воздействия В . Н . Спрингиш [5] исследовала у части больных адреналиновую пробу . Л . В . Богатов изучал в экс перименте , помимо адреналиновой пробы , реак цию на массивное кровопускание и подкожное введение молока ( неопубликованные данные ). При этом реакция на адреналин , молоко , а также сроки восстановления красной крови после крово пускания не отличались от таковых в контроле . В то же время у части собак подопытной группы от мечались меньшая выраженность и более корот кий период лейкоцитоза в ответ на кровопускание .

Для уяснения патогенетических механизмов из менений в периферической крови ( клинические и экспериментальные данные ) повторно исследова ли пунктаты костного мозга . В эксперименте пунк ция костного мозга производилась дважды до об лучения , а затем через 1-3 месяца как в период облучения , так и после его прекращения .

Анализ полученных материалов показал , что в стернальном пунктате , взятом у обследованных в первые 3 месяца после прекращения работы в условиях радиационного воздействия , имеет ме сто уменьшение абсолютного количества ядросо держащих клеток , в том числе и мегакариоцитов , снижение величины лейко - эритробластического индекса и индекса созревания нейтрофилов .

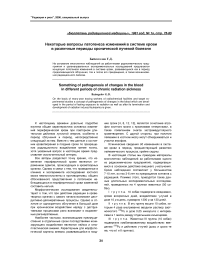

Ц Норма к^Нестойкая лейкопения, Ш тромбоцитопения

S Умеренная лейкопения, тромбоцитопения

■ Выраженная стойкая лейкопения, тромбоцитопения

Рис. 1. Изменения количества лейкоцитов и тромбоцитов у об следуемых до работы на производстве , к моменту вывода и после вывода из условий профессиональной вредности ( последнее ис следование )

Сроки исследования

Рис. 2. Кривые динамики количества лейкоцитов у собак IV группы :

1 - выжившие животные ; 2 - погибшие в поздние сроки ; 3 - погибшие в ранние сроки

Рис. 3. Кривые динамики количества тромбоцитов у собак IV группы .

Обозначения те же , что и на рис . 2

Выраженность всех этих явлений отчетливо коррелировала с общей тяжестью заболевания и глубиной изменения периферической крови . Так , у лиц с лучевым заболеванием I степени тяжести количество миелокариоцитов было в пределах 90120 тыс . в 1 мм 3 , число мегакариоцитов , величина лейко - эритробластических соотношений , а также индекс созревания нейтрофилов чаще были в пре делах нормы . В то же время при заболевании III-IV степени тяжести абсолютное число ядросодер жащих клеток не превышало 60 тыс . в 1 мм 3 , коли чество мегакариоцитов было резко снижено или они полностью отсутствовали , лейко - эритроблас тические соотношения и индекс созревания ней трофилов в основном были уменьшены . Снижение индекса созревания нейтрофилов было обуслов лено в этих случаях падением числа молодых элементов белого ростка .

Существенных нарушений в развитии клеток красного ряда в ранние сроки выявлено не было. Индекс созревания эритроцитов находился преимущественно в пределах нормы. В отдельных случаях, лишь у наиболее тяжело больных, имело место некоторое уменьшение абсолютного коли- чества эритробластов. Обращало на себя внимание увеличение в пунктате костного мозга количества ретикулярных клеток, особенно у тяжелобольных. Наблюдались также различные цитологические изменения в виде пикноза и фенестрации ядер, вакуолизации протоплазмы.

После прекращения облучения в пунктате ко стного мозге отмечалось постепенное увеличение абсолютного количества ядросодержащих клеток ( табл . 1) и наблюдалась нормализация содержа ния мегакариоцитов , количество которых через 1-2 года по прекращении облучения , как правило , на ходилось в пределах нормы .

Индекс созревания нейтрофилов в первые 3-12 месяцев после прекращения облучения по вышался , что совпадало по срокам со временем наибольшей выраженности процессов регенера ции и с увеличением количества молодых клеток белого ростка , а в поздние сроки чаще находился в пределах нормы . Однако наряду с нормализаци ей указанных выше показателей даже через 3-6 лет после прекращения лучевого воздействия ве личина лейко - эритробластического индекса все еще оставалась сниженной ( табл . 2).

Таблица 1

Содержание миелокариоцитов в 1 мм 3 стернальных пунктатов, полученных в "ранние" и "поздние" сроки наблюдения у одних и тех же больных

|

Количество ядросодержащих клеток Сроки наблюдения после облучения |

До 50 тыс . |

51-100 тыс . |

101-200 тыс . |

Более 200 тыс . |

|

До 1 года (" ранние ") |

12 |

12 |

1 |

2 |

|

Через 1-2 года (" поздние ") |

4 |

10 |

9 |

4 |

Таблица 2

Количество обследованных (в процентах) с различным лейко-эритробластическим индексом в "ранние" и' "поздние" сроки наблюдения

|

Сроки обследования после облучения |

Индекс |

До 2 |

2-2,9 |

3,0-4,0 |

Больше 4,0 |

|

До 1 года (" ранние ") |

17,8 |

53,5 |

22,3 |

6,4 |

|

|

Через 1-2 года (" поздние ") |

17,9 |

43,3 |

30,9 |

8,3 |

Существенных изменений в развитии клеток красного ряда и в эти сроки , как правило , не выяв лялось , если не считать более закономерного об наружения единичных мегалобластов через 3-12 месяцев после прекращения облучения , т . е . в пе риод наибольшей выраженности процессов реге нерации . Появление мегалобластов в этих слу чаях , по нашему мнению , является проявлением бурно протекающих репаративных процессов .

Особенно следует отметить , что даже через длительные сроки после прекращения лучевого воздействия число лиц с повышенным содержа нием ретикулярных клеток не только не уменьша лось , но даже увеличивалось и составляло на на шем материале в " ранние " ( до 1 года ) и " поздние " ( через 2 года ) сроки соответственно 1/3 и 3/5 от общего количества обследованных .

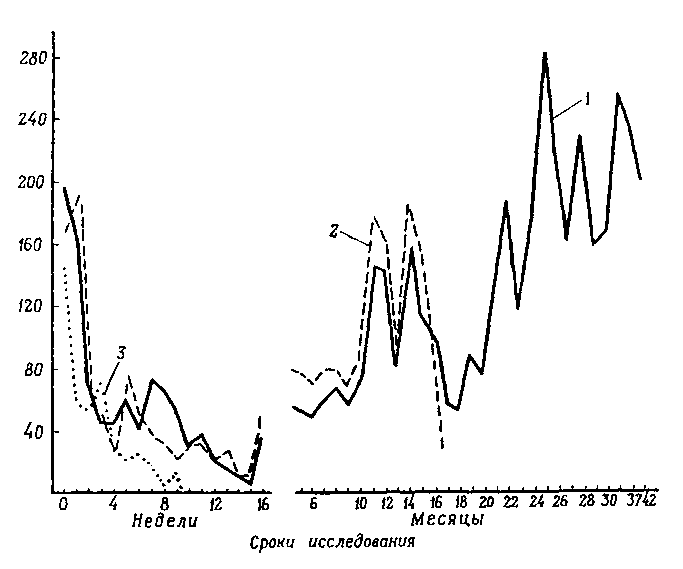

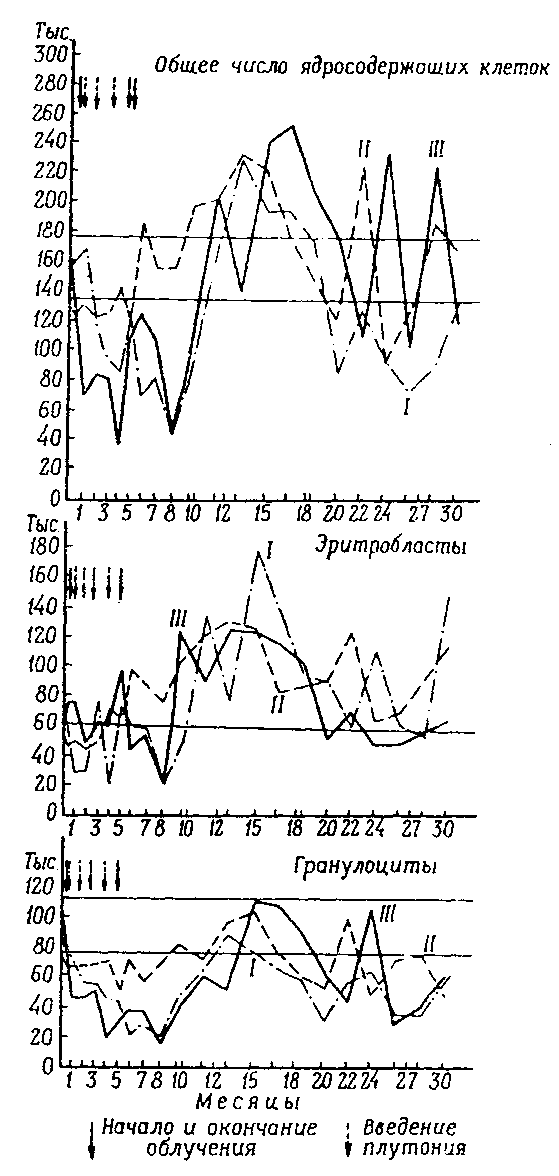

Динамические исследования пунктатов кост ного мозга экспериментальных животных подтвер дили полностью данные , полученные в клиничес ких условиях . Помимо этого , результаты экспери ментальных исследований позволяют говорить , что наблюдающееся при продолжающемся облу чении и в первые 2-3 месяца после его прекраще ния уменьшение лейко - эритробластического ин декса является показателем не раздражения эритробластического ростка , а преимущественно го угнетения миелоцитарного . В более же отда ленные сроки имеет место все еще сохраняющее ся сужение белого ростка при некоторой гиперпла зии красного ( рис . 4).

Кроме того , проводившиеся исследования сви детельствуют о том , что анемия , развившаяся в ряде случаев у собак , являлась следствием вы раженной гипоплазии кроветворной ткани , в том числе и красного ростка ( табл . 3, 4).

Сопоставление всех приведенных выше дан ных об изменениях в морфологическом составе периферической крови и костного мозга с имею щимися литературными сведениями позволяют представить динамику происходящих в системе крови изменений следующим образом . Действие малых доз излучения уже с самого начала ведет к повреждению кроветворных клеток , отражением чего является увеличение частоты цитологических изменений именно в первые сроки воздействия . Развитие деструктивных изменений и повышение числа погибающих кроветворных клеток должны сопровождаться и закономерным усилением про цессов их образования [6, 9].

Сочетание нерезких дегенеративно - деструк тивных изменений с процессами повышенной ре генерации при дозах , близких к предельно допус тимым , и объясняет отсутствие изменений в сис теме крови в этих случаях . При больших же дозах через определенный срок наблюдается лабиль ность показателей периферической крови . Эта фаза неустойчивости состава периферической крови , по существу , является первым признаком развития лучевого заболевания в системе крови .

Общее число ядросодержащих клеток

/

Г

I

-1-L1 1.1 I 1 I II 14 J 1-11 1 ■ 1-11. , / 3 5 78 Ю 12 15 18 20 22 24 27 50

! j! : I Гранулоциты

.1111111 I II—U-1 I 1—U 1 I 1-.1 I 1 ,„.4, .

1 3 5 78 10 /2 /5 Й 20 22 24 27 30

I Эритробласты

4 L1 1 1 I 1. 1 .11 L 1 1 I 11 1 1 1111 , ( 3 5 7 810 12 15 18 2OZ2Z4 2 7 30 Месяцы

I Начало и окончание * Введение

| облучения f плутония

Рис. 4. Кривые динамики абсолютного количества клеток в пунктатах костного мозга у подопытных животных . I, II, III - номера групп животных

Таблица 3

Среднее количество ядросодержащих клеток (в тысячах в 1 мм 3 ) в пунктатах костного мозга у животных различных групп

|

Серия животны |

Сроки наблюдения х |

До опыта |

Сроки от начала опыта , недели |

|||||||

|

1- й раз |

2- й раз |

4- я |

8- я |

12- я |

16- я |

20- я |

24- я |

28- я |

||

|

I |

Выжившие |

160,2 |

166,8 |

156,3 |

112,1 |

109,3 |

112,8 |

136,2 |

72,4 |

83,3 |

|

группа |

Погибшие |

168,9 |

117,1 |

121,0 |

107,1 |

85,6 |

11,1 |

20,3 |

6,6 |

- |

|

II |

Выжившие |

193,9 |

155,2 |

139,9 |

89,3 |

139,9 |

- |

99,8 |

135,5 |

84,4 |

|

группа |

Погибшие |

142,8 |

142,4 |

146,0 |

81,8 |

137,3 |

123,8 |

77,4 |

21,2 |

3,7 |

Таблица 4

Динамика абсолютного количества эритробластов и нейтрофилов (в тысячах в 1 мм 3 ) у выживших и погибших собак I и III групп

|

Группы |

Сроки исследования , недели |

||||

|

До опыта |

8- я |

16- я |

24- я |

28- я |

|

|

Всего эритробластов |

|||||

|

Выжившие I |

65,5 |

47,2 |

59,9 |

43,5 |

55,1 |

|

Погибшие |

53,3 |

30,5 |

4,7 |

12,8 |

- |

|

Выжившие |

59,5 |

32,3 |

77,9 |

98,4 |

47,6 |

|

III |

|||||

|

Погибшие |

60,0 |

37,5 |

19,9 |

12,6 |

- |

|

Всего нейтрофилов |

|||||

|

Выжившие I |

85,5 |

56,3 |

45,9 |

23,3 |

29,2 |

|

Погибшие |

81,5 |

67,8 |

7,1 |

1,2 |

- |

|

Выжившие |

99,0 |

48,5 |

17,5 |

28,7 |

30,0 |

|

III |

|||||

|

Погибшие |

71,0 |

39,7 |

41,0 |

10,6 |

1,2 |

В дальнейшем, при кумуляции эффектов облучения, дегенеративно-деструктивные процессы начинают преобладать над процессами регенерации. При этом в первую очередь страдает белый росток, затем мегакариоцитарный аппарат и позже всего красный ряд. Такая последовательность процесса является, по-видимому, общебиологической и при значительной выраженности деструктивных изменений в родоначальных клетках зависит от преимущественной направленности их дифференциации в сторону красного ряда, как наиболее важного в обеспечении витальных потребностей организма. Поэтому лишь полное истощение регенеративных возможностей костного мозга ведет к развитию аплазии и красного ростка. О глубине подавления регенерации в этих случаях свидетельствуют литературные [11] и наши данные о том, что при развитии анемии даже прекращение облучения в большинстве случаев не предотвращает быстрого прогрессирования процесса и наступления летального исхода.

В менее тяжелых случаях прекращение облучения ведет к выявлению активных репаративных процессов. Регенеративные процессы препятствуют прогрессированию изменений, наблюдающихся в период облучения. Наиболее выражены они в красном ростке и менее всего в белом, о чем свидетельствует все еще сохраняющееся извращение лейко-эритробластических соотношений. Выраженные репаративные процессы в кроветворных органах наблюдаются преимущественно в течение 1-3 лет по прекращении облучения, а в дальнейшем морфологический состав костного мозга, как правило, стабилизируется на достигнутом уровне. Обычно к этому времени имеет место полное восстановление красного ростка, однако плацдарм белого ростка все еще остается несколько суженным.

Большой интерес представляет вопрос о сте пени компенсации кроветворения в эти поздние сроки . Проведенные Л . В . Богатовым эксперименты ( неопубликованные данные ) и клинические дан ные В . Н . Спрингиш позволяют говорить , что в большинстве случаев через 2-3 года после пре кращения облучения имеет место достаточная полнота компенсации эритробластического крове творения . Обнаруживавшаяся в части случаев меньшая ( по сравнению с контролем ) выражен ность лейкоцитарной реакции на кровопускание при нормальной на адреналин подтверждает кли нические представления о ведущем значении уменьшения резервов миелоцитарного кроветво рения в патогенезе лейкопении в отдаленные сро ки после прекращения облучения .

Из числа всех наблюдавшихся лиц , работав ших в одинаковых условиях , у некоторых имело место развитие необратимых изменений со сто роны кроветворных органов : лейкоза и гипо пластической анемии . Анализ этих исходов в от даленные сроки позволяет выделить два воз можных типа течения патологического процесса .

Для первого типа , который встречался чаще , было характерно волнообразное развитие за болевания . В клинической картине болезни можно было выделить три периода . I период - фор мирование заболевания с развитием гипоплазии кроветворной ткани различной выраженности . II период - в связи с прекращением облучения и проводившимися лечебными мероприятиями у всех больных удавалось достигнуть некоторой нормализации кроветворения , однако полного сглаживания патологических симптомов , как пра вило , не наступало . Этот период восстановления или стабилизации продолжался от нескольких недель до 2-3 лет , затем состояние больных ухудшалось и начинался III период . Обычно ухуд шение характеризовалось вначале признаками углубления гипопластического процесса , в даль нейшем же в большинстве случаев можно было уже говорить о переходе гипопластического про цесса в гиперпластический - бластоматозный .

Второй тип течения патологического процесса характеризовался внезапным резким ухудшением состояния у практически здоровых до этого людей. Развитие лейкемического процесса в этих случаях являлось, по существу, первым проявлением неблагоприятного действия радиации на организм. Помимо анализа материала конкретных механиз- мов развития лейкемического и гипопластического процессов в наблюдавшихся случаях, подтверждением их связи с профессиональным воздействием является то, что заболеваемость лейкозом среди данного контингента работников была существенно выше, чем в контроле.

По своей клинической картине как лейкоз , так и гипопластическая анемия ничем не отличались от аналогичных заболеваний у людей , не имевших контакта с ионизирующим излучением . Более ха рактерной для предлейкозного состояния явля лась пролиферация ретикулярных клеток костного мозга . Вместе с тем подобная же пролиферация , хотя и несколько менее выраженная , имела место и у больных , погибших от гипопластической ане мии .

В большинстве случаев лейкемическому про цессу предшествовало выраженное угнетение кроветворения . Эти данные обосновывают пред ставление о возможности перехода от гипо - к ги перпластическому процессу в кроветворных орга нах .

Возникновение бластоматозного роста стано вится , по - видимому , особенно реальным при тяже лых гипопластических состояниях , когда потреб ность восполнения дефицита клеток на перифе рии не удовлетворяется обычными источниками регенерации - промиелоцитами и миелоцитами [1, 10]. Вследствие этого возникает активная про лиферация более примитивных элементов . Такая усиленная пролиферация гемоцитобластов и осо бенно ретикулярных клеток при задержке их даль нейшей дифференцировки может стать основой перехода от гипо - к гиперпластическому процессу .

Моментами , предрасполагающими к извраще нию нормального хода процессов созревания и дифференцировки клеток , может быть патологи ческое усиление гормональной активности селе зенки [7] при выпадении нормальных коррели рующих влияний нервно - эндокринной системы .

Нарушение в обмене нуклеиновых кислот , от меченное Р . Е . Либинзон у тех же больных и в экс перименте , возможность развития гипоксии тканей вследствие расстройства кровообращения следу ет уже оценивать в этих случаях , по - видимому , как существенные факторы , ведущие к возникновению бластоматозных генераций клеток .

Развитие гипопластического процесса, по нашему мнению, является более закономерным непосредственным результатом продолжавшегося воздействия сравнительно больших разовых доз радиации (более 1 р в день для человека). В случае же облучения в меньших дозах либо при наличии больших перерывов в облучении, когда имеет место длительное напряжение репаративных процессов, возможность появления по ходу регенерации патологических форм клеток увеличивается, и поэтому более вероятным становится развитие лейкоза. Подобное понимание процесса может объяснить случаи внезапного развития лейкемии у длительно работавших рентгенологов, не имевших до этого существенных изменений в морфологическом составе периферической крови.

Список литературы Некоторые вопросы патогенеза изменений в системе крови в различные периоды хронической лучевой болезни

- Алексеев Г.А. Клиническая медицина, 1952, 30, № 5, 17.

- Белоусова О.И. В кн. "Патологическая физиология острой лучевой болезни". Медгиз, 1958, стр. 192.

- Егоров А.П., Бочкарев В.В. Кроветворение и ионизирующая радиация. Медгиз, 1954.

- Краевский Н.А. Сообщение на симпозиуме, посвященном проблеме лейкозов. М., 30-31 мая 1958 г.

- Байсоголов Г.Д., Спрингиш В.Н. Бюллетень радиационной медицины, 1960, № 1а, 96.

- Ужанский Я.Г. Роль разрушения эритроцитов в механизме регенерации крови. Л., 1949.

- Bennett L.R., Chastain S.M., Flint J.S., Hansen R.A., Lewis A.E. Radiology, 1953, 61, No. 3, 411.

- Blom P.S., Querido A., Leeksnia C.H. Brit. J. Radiol., 1955, 28, 167, 327.

- Doan Ch. J. Lab. Klin. Med., 1932,17, No 8, 888.

- Doan Ch. JAMA, 1932, 99, 194.

- Jacobson L., Marks E.A., Lorens E. Radiology, 1949, 52, No 3, 371.

- Lange R., Wright S., Tomonada M., Kurasaki H., Matsuoka S., Matsunada H. Blood, 1955, 10, No 4, 312.

- Martland H.S. Am. J. Cancer, 1931, 15, No 4, 2435.