Некоторые вопросы профессионально-обусловленных заболеваний сотрудников органов внутренних дел

Автор: Марченко Д.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd

Рубрика: Социально-гуманитарные проблемы деятельности ОВД и ГПС

Статья в выпуске: 4 (59), 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена профессионально-обусловленным заболеваниям сотрудников органов внутренних дел на современном этапе (на основе некоторых исследований).

Короткий адрес: https://sciup.org/14335497

IDR: 14335497

Текст научной статьи Некоторые вопросы профессионально-обусловленных заболеваний сотрудников органов внутренних дел

Проблема сохранения и укрепления здоровья сотрудников силовых ведомств имеет на сегодняшний день важное социальное и экономическое значение. Состояние хронического психо-эмоционального напряжения, ненормированный рабочий день, неблагоприятные факторы окружающий среды приводят к снижению уровня здоровья действующих сотрудников (Буш М.П., 2009).

Многие исследования показывают, что такие факторы, как постоянный контакт с асоциальными элементами, необходимость полной отдачи психических и физических сил при пресечении преступлений снижают функциональные резервы организма, препятствуют исполнению сотрудниками служебных обязанностей, приводят к частой временной нетрудоспособности (Васильев А.Ю., 2002; Синопольников А.И., 2003; Дьякович М.П., Павлов А.В., 2010). Указанные факторы можно считать стрессогенными, а их наличие, в соответствии с теорией оценки и управления риском (Измеров Н.Ф. и соавт., 1998), априорно обусловливает средний и высокий профессиональный риск.

При серьёзном и внимательном изучении профессиональной деятельности личного состава органов внутренних дел, особенно оперативных работников и сотрудников, выполняющих специальные задачи, создаётся впечатление непрерывно воздействующей значительной нагрузки на все органы и системы конкретного человека и, прежде всего, центральную нервную систему, напрямую связанную с высшей нервной деятельностью.

Повторяющиеся разнообразные и изменчивые внешние возбуждения в сочетании с неизбежным одновременным состоянием мобилизованности вызывают со временем наступление неврологических заболеваний со всеми вытекающими отсюда последствиями, к которым, в частности, относятся нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца (ИБС) и артериальная гипертония (АГ)) в значительной мере определяют высокие уровни заболеваемости и смертности всего работающего населения. Это обусловлено влиянием многочисленных факторов риска, характеризующих ту, или иную профессию.

В нашей стране практически все разновидности трудовой деятельности, так или иначе, сопряжены с психосоциальным стрессом (Шогенов А.Г., Муртазов А.М., Эльгаров А.А., 2011), при этом особое место в структуре работающего населения занимают профессии, относящиеся к операторским и опасным (Эльгаров А.А. с соавт., 2007; Мягких Н.И., 2008).

К «опасной» относится и профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел (СОВД), которые в последние годы подвергаются интенсивному систематическому психоэмоциональному стрессу, а осуществление оперативно-служебных и боевых мероприятий в значительной степени увеличивает влияние стресс-факторов на организм сотрудников полиции.

Ранее, на основании проведённых исследований (АФ НИИ МТ и ЭЧ ВСНЦ СО РАМН, 2002-2004; Марченко Д.В., 2002) доказана зависимость состояния здоровья сотрудников оперативных и аварийно-спасательных служб от условий труда. Результаты проведённых исследований подтвердили данные аналогичных обследований, которые проводились в США (Govani S, Packham S.C., 1999). На основании этих данных профессии пожарного (ликвидатора аварий) и полицейского были признаны наиболее опасными среди прочих.

Вот почему необходимо крайне ответственно рассматривать вопросы профессионального отбора при приёме на службу в полицию с точки зрения донозологической диагностики молодых СОВД и необходимой последующей своевременной профилактики и коррекции стресс-индуцированных состояний – сердечно-сосудистой патологии, нарушений обмена веществ, пограничных нервно-психических расстройств (ПНПР).

По материалам проведённых исследований (данных анамнеза, результатов периодических медицинских осмотров, а также комплексного анализа актов медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссии (ВВК) СОВД, уволенных в связи с болезнями, ограничивающими профессиональную деятельность) были получены следующие результаты:

-

- признаки ИБС выявлены в 19% случаях всех обследованных СОВД, среди которых о наличии данной патологии не знали в 50% случаев;

-

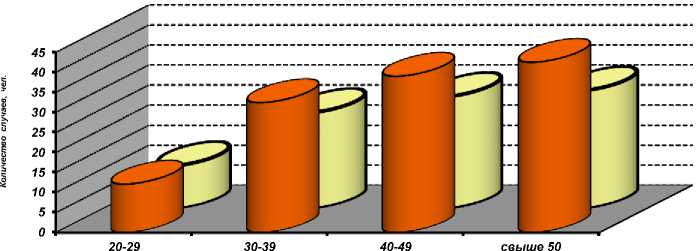

- артериальная гипертония отмечена в 38% случаях, была установлена её зависимость от возраста и степени психоэмоциональной напряжённости труда (см. диаграмму 1).

-

□ СОВД □ Контрольная группа

Диаграмма 1. Сравнительная характеристика возникновения артериальной гипертонии среди сотрудников органов внутренних дел и контрольной группы в возрастной динамике

В структуре АГ явно преобладали начальные формы (более 50% всех случаев). Установленная частота возникновения ИБС и АГ среди СОВД является достаточно высокой, что означает существование очевидной связи развития данной патологии и психо-эмоционального напряжения, сопряжённого со спецификой профессиональной деятельности (Чазов Е.И., 2002; Акимова Е.В., Гафаров В.В., 2004).

Трудовая деятельность сотрудников органов внутренних дел (по степени напряжённости и интенсивности) во всём мире считается одной из наиболее опасных и сложных профессий. Всё это свидетельствует о важном значении не только качественного профессионального отбора кандидатов на службу в ОВД, но и своевременной ранней диагностики и последующей коррекции психосоматических расстройств действующих сотрудников (Шогенов А.Г., Муртазов А.М., Ашхотов Э.Р., Эльгаров А.А., 2011).

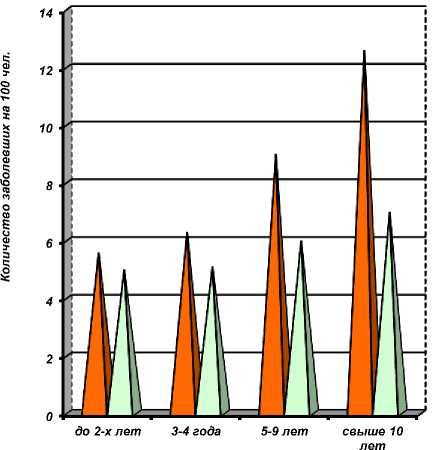

Косвенным подтверждением данного постулата является полученная нами (Шутко Г.В., 2006; Морозов Д.В., 2008; Марченко Д.В., 2009) картина зависимости заболеваемости с временной утратой трудоспособности от стажа работы в органах внутренних дел (см. диаграмму 2).

Исследования Контроль

Диаграмма 2. Зависимость заболеваемости СОВД от стажа работы (службы)

Предварительные результаты проведённых исследований позволяют:

-

- сформировать банк данных заболеваемости среди СОВД;

-

- разработать системную программу медико-психологического

мониторинга сотрудников различных подразделений ОВД;

-

- осуществлять соответствующие комплексные мероприятия по своевременной коррекции возникающих отклонений в состоянии здоровья конкретных СОВД;

-

- активнее внедрять систему комплексной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы;

-

- предусмотреть систему социальных гарантий при стойкой утрате трудоспособности (при наличии профессионально-обусловленного компонента) сотрудников органов внутренних дел и их материальной компенсации.