Немцы Сибири: демографические и социокультурные процессы в ХХ - начале ХХI века

Автор: Охотников А.Ю., Смирнова Н.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521389

IDR: 14521389

Текст статьи Немцы Сибири: демографические и социокультурные процессы в ХХ - начале ХХI века

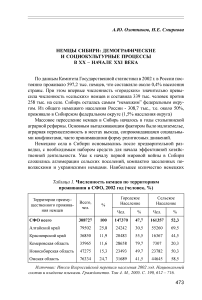

По данным Комитета Государственной статистики в 2002 г. в России постоянно проживало 597,2 тыс. немцев, что составляло около 0,4% населения страны. При этом впервые численность «городских» значительно превысила численность «сельских» немцев и составила 339 тыс. человек против 258 тыс. на селе. Сибирь осталась самым “немецким” федеральным округом. Из общего немецкого населения России - 308,7 тыс., т.е. около 50%, проживало в Сибирском федеральном округе (1,5% населения округа)

Массовое переселение немцев в Сибирь началось в годы столыпинской аграрной реформы. Основным выталкивающим фактором было малоземелье, аграрная перенаселенность в местах выхода, сопровождавшаяся социальными конфликтами, часто принимавшими форму религиозных движений.

Немецкие села в Сибири основывались после предварительной разведки, с необходимым набором средств для начала эффективной хозяйственной деятельности. Уже к началу первой мировой войны в Сибири сложились агломерации сельских поселений, компактно заселенных поволжскими и украинскими немцами. Наибольшее количество немецких

Таблица 1. Численность немцев по территориям проживания в СФО, 2002 год (человек, %)

|

Территории преимущественного проживания немцев |

Всего, чел. |

% |

Городское Население |

Сельское Население |

||

|

Чел. |

% |

Чел. |

% |

|||

|

СФО всего |

308727 |

100 |

147370 |

47,7 |

161357 |

52,3 |

|

Алтайский край |

79502 |

25,8 |

24242 |

30,5 |

55260 |

69,5 |

|

Красноярский край |

36850 |

11,9 |

20483 |

55,5 |

16367 |

44,5 |

|

Кемеровская область |

35965 |

11,6 |

28658 |

79,7 |

7307 |

20,3 |

|

Новосибирская область |

47275 |

15,3 |

23493 |

49,7 |

23782 |

50,3 |

|

Омская область |

76334 |

24,7 |

31689 |

41,5 |

44645 |

58,5 |

Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 год. Национальный состав и владение языками. Гражданство. Том 4. М., 2005. С. 190, 612 – 716.

колоний было основано в 1906-1911 гг. на территории нынешних Омской области и Алтайского края. Наибольшее количество немцев СФО и до сих пор проживает в регионах с наличием старых колонистских территорий.

Первая мировая война, а затем революция и гражданская война не могли не сказаться на жизни немцев-сибиряков. Начиная с 1914 г. переселение немцев в Сибирь перестает носить добровольный характер. После принятия «ликвидационных законов» в Сибирь в 1915–1916 гг. «из прифронтовой полосы» были выселены волынские немцы. В дальнейшем действие этих законов было приостановлено, но многие переселенцы остались в Сибири из-за голода и разрухи на их родине и расселившись по уже существующим сибирско-немецким колониям. У волынских немцев, не смотря на конфликты со «старожилами», различия в диалектах, религиозных практиках и хозяйственном укладе, не было возможности обосноваться отдельными селами по причине слабой государственной поддержки и отсутствия помощи из разоренных мест выхода.

Согласно переписи населения 1920 г. немецкое население Сибири насчитывало 84141 человек, что составляло 0,8% всех жителей края. На динамику численности сибирских немцев в межвоенные годы оказала влияние коллективизация (и сопутствующая ей массовая ликвидация хозяйств), а также эмиграция части сибирских немцев и репрессии 1937-1938 гг.

В начале Великой Отечественной войны немцы европейской части СССР были насильственно переселены в Казахстан и восточные районы РСФСР. Автономная республика немцев Поволжья (АССР НП) прекратила свое существование 28 августа 1941 г.. За короткий срок более чем полумиллионное население АССР НП было размещено по сибирским и северо-казахстанским селам. Большая часть современных немцев–сибиряков – потомки депортированных немцев Поволжья.

С 1944 по 1956 г. советские немцы находились на спецучете органов НКВД/МВД; вплоть до начала 1970-х гг. не имели легальной возможности возвращения на прежнее место жительства. В 1942-1945 гг. мужчины, а затем и женщины трудоспособного возроста были мобилизованы в «тру-дармию». Современное распределение немецкого населения в СФО до сих пор отражает реалии размещения ссыльных и «трудмобилизованных» контингентов 1940-1950-х гг..

Сколь бы ни были трагичными потери немцев в результате смертности в трудармии и колхозах военных лет, эти потери всё же были значительно ниже потерь славянского населения Сибири в 1941-1945 гг.. Пик военных потерь пришелся на поколение первой половины 1920-х гг. рождения, в то время как у немецкого населения этот возрастной сегмент был наиболее сохранным. От условий трудармии пострадали люди более старших возрастов, от голода и болезней в ссылке гибли, прежде всего, старики и дети.

Современная демографическая ситуация отражает процесс нивелирования характеристик немецкого населения СФО относительно средних показателей по округу. По данным 2002 г. доля детей и подростков в общей численности населения в СФО составляла 19,5%, а доля населения пенсионного возраста -18,1%. У немецкого населения доля детей и подростков и доля населения пенсионного возраста СФО были равны, соответственно, 15,0 и 20,8%, Возрастные структуры немецкого населения РФ и СФО практически идентичны.

Тем не менее возрастную структуру немецкого населения (как РФ, так и СФО) можно считать менее прогрессивной по сравнению со структурой всего населения СФО прежде всего с точки зрения перспективы, т.к. в ней очень низка доля детей и подростков и высок удельный вес старших возрастных групп. Можно предположить, что в ближайшем будущем немецкое население будет иметь значительно более низкую долю трудоспособного населения и, соответственно, больший коэффициент демографической нагрузки. Отметим, что речь идет не только о процессах в среде немцев Сибири, но и о ликвидации демографических последствий второй мировой войны среди населения, не знавшего депортации.

Перемещение немецкого населения из села в город в Сибири было «отсроченным» (по причине неполной реабилитации) и менее массовым, т.к. уровень адаптации немцев в сибирском селе был достаточно высоким. В результате городское немецкое население в СФО формировалось двумя волнами: «трудармейцы» 1942-1956 гг. и получившие в городе образование потомки ссыльных сельских немцев.

На 2002 г. в городских поселениях СФО доля немцев возрастных групп моложе трудоспособного возраста была ниже, чем в среднем по округу и составляла 11,6%. Доля населения пенсионного возраста была также ниже (18,8%). В результате удельный вес трудоспособного населения был выше, чем в СФО в целом, - 69,6%. В сельской местности соотношение иное: более высокий удельный вес первой группы – 18 % и группы старше трудоспособного возраста – 22,5%, в результате более низкий процент населения трудоспособного возраста: 59,6 % (см. схему 1). И в селе, и в городе среди немецкого населения СФО доля детей и подростков ниже, чем среди всего населения округа. Демографические характеристики немцев СФО позволяют сделать предположение о завершившемся переходе «народа-колониста» к стандартам «городского немца».

Более благоприятна ситуация чем в целом по СФО была в Омской области и Алтайском крае, особенно на селе. Омская область имела более высокий удельный вес детей и подростков, чем население СФО в целом -более 20%, а в сельской местности более 24 % при более низком удельном весе старшей возрастной группы - 15 %. Средний возраст немецкого населения в Красноярском крае, Новосибирской и Кемеровской области превосходит по значению показатели по территориям, имеющим более прогрессивную половозрастную структуру.

Перспективы социализации молодых поколений немцев были связаны с перспективами этнокультурной адаптации. Своеобразие социальных процессов в немецкой среде ХХ в. определяло изменение этнокультурных и языковых ценностей. Исчезновение немецкого языка из сфер повседневного обще- ния было обусловлено длительными и масштабными процессами в России. Даже сибирские села с высоким процентом немецкого населения, восстановившие в 1970-х гг. право частичного обучения на родном языке в средней школе, продолжали «русифицироваться». Этому способствовало отсутствие образовательной вертикали и информационной инфраструктуры на родном языке, а также доминирование русского языка во всех административно-хозяйственных сферах. Российские немцы, как и многие другие «нетитульные группы» неизбежно интегрировались в общероссийскую культуру.

В 1926 г. 94,9% немцев назвали немецкий язык своим родным. По данным переписи 1989 г., 48,7% немцев бывшего Союза считали своим родным немецкий язык, а 50,8% - русский. По данным 2002 г. русским языком владеют практически 100 % немецкого населения как РФ так и СФО, а родным языком - только треть российских немцев. Таким образом, немцы России становятся всё более русскоязычными.

Половина немцев СФО (50,2%) имеет профессиональное образование: от высшего до начального специального. Специалисты с законченным и неполным высшим образованием насчитывают среди немцев, проживающих в городской и сельской местности 10.6%, а среди сельского населения только - 5,3%, что существенно ниже средних показателей по округу.

Общеизвестно, что современный уровень образования российских немцев является результатом социокультурных процессов послевоенных десятилетий, когда группам поволжских немцев приходилось преодолевать негативизм, вызванный эксплуатацией пропагандистских клише Второй мировой войны. Эти обстоятельства во многом определили структуру занято сти российских немцев. Удельный вес занятых преимущественно ручным трудом доходит у российских немцев до 75 %, что на 6-8 пунктов выше, чем в среднем по стране. На протяжение 1990-х гг. все эти характеристики игра роль выталкивающего фактора.

Неэффективная национальная политика по отношению к советским немцам привела к их массовой эмиграции из страны в конце 1980 – первой половине 1990-х гг. С 1991 по 2000 гг. страну покинуло более полутора миллионов немцев. Если в 1979 г. доля немецкого населения составила 0,78% населения РФ, то в 1989 – 0,57%, а в 1994 – 0,54%. Выезд немцев из России и Сибири в Германию был наиболее интенсивным в середине 1990-х гг. Факторы, обозначенные эмигрантами в качестве причины отъезда: «воссоединение с родственниками» - 63,9%, «обеспечение лучшего будущего для детей» - 62,9%, «надежда на улучшение материального положения» -57,9%, «нестабильность в экономике и политике России» - 54,0%.

Как и все постсоветское общество в целом, российско-немецкая культура находилась в затяжном кризисе, «механическим» результатом которого и стала массовая эмиграция. Однако современность предоставляет новые возможности для существования российско-немецкой культуры – прежде всего за счет «интеллектуального реванша» в сфере массовых коммуникаций – в образовании, медиа-сфере, в искусстве.