Неморальные реликтовые сосудистые растения Верхнего Приангарья

Автор: Чернышева О.А., Плешанов А.С., Верхозина А.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Особо охраняемые природные территории

Статья в выпуске: 1-6 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются реликтовые сосудистые растения Верхнего Приангарья. Представлен таксономический, ареалогический анализ исследуемых видов. Предложены карты распространения реликтовых растений.

Неморальные сосудистые растения, реликты, верхнее приангарье

Короткий адрес: https://sciup.org/148199903

IDR: 148199903 | УДК: 582(571.53/.55)

Текст научной статьи Неморальные реликтовые сосудистые растения Верхнего Приангарья

Реликтовые виды растений имеют большую научную ценность как достоверный источник информации о растительном покрове прошлых геологических эпох [3, 5]. Среди реликтовых видов в наземных и водных экосистемах Приангарья особый интерес вызывают представители неморального комплекса, они сохранились как следы некогда сплошного, транспалеарктического простирания широколиственных лесов, отделявших зону бореальных таежных формаций от зоны степей [4]. В настоящее время неморальная зона выражена в Европе, Восточной Азии и на востоке Северной Америки. Модельный регион – Верхнее Приангарье занимает югозападную часть Иркутской области: на северо-западе оно ограничено гребнем Ангарского кряжа, на северо-востоке – водоразделами АнгароИлимского междуречья и бассейнов Лены и Ангары, на юго-западе – уступом Восточного Сая-на, на юго-востоке – гребнями Приморского хребта и Онотской возвышенности.

В 2008-2010 гг. проведена экологическая типизации неморальных реликтовых сосудистых растений Верхнего Приангарья, исследованы ландшафтные особенности их территориального размещения. Наибольшее скопление реликтов обнаруженно вдоль Предсаянского краевого прогиба по Иркутско-Черемховской равнине. В.В. Чепинога [6] рассматривает равнину как макрорефугиум. О буферном характере Предсаянского прогиба говорит А.С. Плешанов [4], он отмечает, что в прошлые геологические эпохи, когда климат был более влажным и теплым, здесь контактировали и перекрывались ареалы восточно- и западно-палеарктических видов реликтов.

Территория характеризуется резко континентальным климатом (степень континентальности по Ценкеру колеблется от 76% до 82%). Сумма активных температур (выше 10°С) варьирует в пределах 1300-1500°С. Атмосферное увлажнение (по коэффициенту Н.Н. Иванова) в мае

0,42, в июне 0,85, в июле, августе и сентябре от 1,00 до 1,50. Таким образом, здесь очень засушливо в первой половине лета, умеренно влажно во второй половине. Мощность снежного покрова в понижениях от 40 см, в горно-таежной области до 80 см. Средняя продолжительность безморозного периода 69-75 дней [1,2].

Всего в Верхнем Приангарье произрастает 29 неморальных реликтовых видов, из них 3 вида – кустарники: Daphne mezereum L. , Viburnum opulus L., Crataegus maximoviczii Schneid., остальные 26 – травянистые растения. Учитывая экологические особенности реликтов, мы разделили их на четыре группы: ксеромезофиты, мезофиты, гигромезофиты и гидрофиты. Все неморальные реликты, выделенные нами, произрастают в ландшафтах горнотаежных южносибирских геосистем.

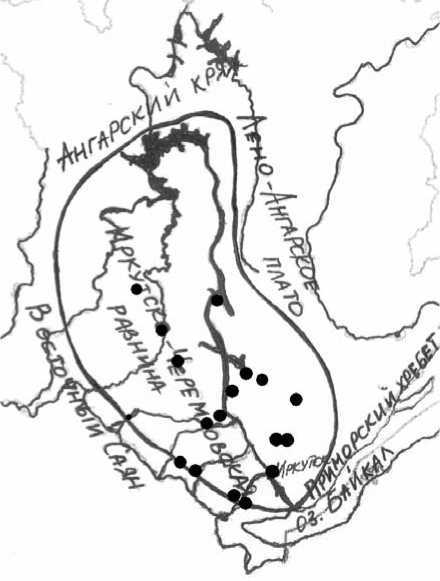

Рис. 1. Местонахождения неморальных ксеромезофитных реликтов

Группа неморальных реликтов ксеромезо-фитов включает 5 видов: Spodiopogon sibiricus Trin., Menispermum dauriсum DC., Sophora flaves-cens Solander, Viola incisа Turcz., V. ircutiana Turcz. Встречаются эти растения в центральной и южной частях Верхнего Приангарья (рис. 1). Виды данной группы тяготеют к ландшафтам равнинных травяно-брусничных сосновых лесов. Они теплолюбивы и в большинстве своем предпочитают хорошо прогретые и влагообеспеченные поймы крупных рек. Предпочитают подтаежные почвы равнин и межгорных понижений – дерново-карбонатные, выщелоченные на красноцветных карбонатно-силикатных отложениях и известняках. Неморальные реликты ксеромезо-фиты растут в сосновых осоково-разнотравных сообществах, а также на остепненных склонах в березово-сосновых мелко-травных лесах, в которых сомкнуть крон не превышет 0,5, некоторые виды вовсе предпочитают открытые влажные местообитания.

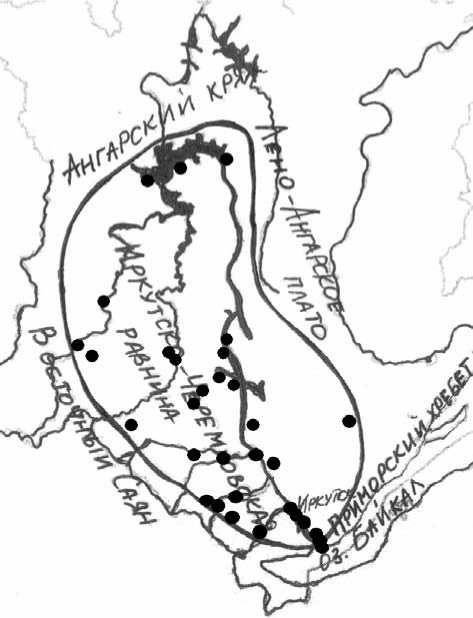

Рис. 2. Местонахождения неморальных мезофитных реликтов

К группе неморальных реликтов мезофитов отнесено 8 видов: Camptosorus sibiricus Rupr., Botrychium virginianum (L.) Sw., Carex han-cockiana Maxim., Convallaria majalis L., Vicia syl-vatica L., Daphne mezereum L., Myosotis krylovii Serg., Orobanche krylovii G.Beck, Viburnum opulus L. Их местонахождения более всего сконцентрированы в южной части Верхнего Приангарья (рис. 2). Эти виды распространены в ландшафтах подгорных подтаежных сосновых лесов с подлеском из рододендрона даурского. Реликты-мезофиты как и -ксеромезофиты, тяготеют к влажным речным поймам, но менее требовательны к теплу. В отличие от предыдущей группы, они тяготеют к самой влагообеспеченной части Верхнего Приангарья – истоку Ангары. Растут в смешанных лиственнично-березовых разнотравно-зеленомошных сообществах и в сосновых мохово-злаково-разнотравных лесах с примесями лиственницы и осины; сомкнутость крон обычно 0,5-0,6; кустарниковый и кустарничковый ярус развиты хорошо.

Неморальные реликты гигромезофиты представлены 12 видами Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Dryopteris сristata (L.) A. Gray, Thelypteris palustris Schott, Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Trevis, Festuca extremiorientalis Ohwi, Сarex sedakowii C. A. Meyer ex Meinsh., Schibat-eranthis sibirica (DC.) Nakai, Anemonoides jenis-seensis (Korsh.) Krylov, Chrysоsplenium sedakowii Turcz., Crataegus maximoviczii Schneid., Viola al-exandrowiana (W. Beck.) Juz., Circaea caulescens (Kom.) Nakai. Их местообитания «растянуты» по Иркутско-Черемховской равнине, основная концентрация видов, близ рек, на юго и юго-западе Верхнего Приангарья. Большинство видов, тяготеет к ландшафтам подгорных и межгорных понижений – к долинным травяным и травяномоховым болотам с елью, кедром и лиственницей, а также к болотам внутренних дельт с кустарничково-осоково-моховым покровом с осоковыми лугами и сосновыми лесами (рис. 3). Реликты гигромезофиты предпочитают расти в поймах рек в кедрово-пихтовых чернично-травяно-зеленомошных сообществах, в которых обычно высокая степень сомкнутости крон, а значит и влагообеспеченность выше.

Рис. 3. Местонахождения неморальных гигромезофитных реликтов

К неморальным реликтам гидрофитам отнесено 3 вида: Isoetes laсustris L., Potamogeton maackianus A. Benn., Brasenia schreberi J.F.Gmel., они свойственны хорошо прогреваемым водоемам внутренних дельт Предсаянского прогиба (рис. 4). Особое положение в данной группе растений занимает Isoetes laсustris L.: в Восточной Сибири было известно только одно его местонахождение – Тальцинский залив р. Ангара близ ее истока, но после создания водохранилища Иркутской ГЭС повторных находок этого вида не было.

Рис. 4. Местонахождения неморальных гидрофитных реликтов

В таксономическом отношении неморальные реликтовые сосудистые растения относятся к 21 семейству и 24 родам. Наибольшим числом – 3 видами представлены фиалковые; щитовниковые, осоковые, гвоздовниковые и лютиковые включают по два вида (табл. 1).

Ареалогический анализ неморальных реликтовых растений показал, что на исследуемой территории преобладают восточно-палеарктические (28%) и южно-сибирские (24%) виды. Весомые доли приходятся на голарктическую (17%) и транспалеарктическую (14%) группы. Западно-палеарктические виды составляют 10%, мультизональные – 7%. Центрально-азиатская группа отсутствует. Все это свидетельствует о гетерогенном европейско-азиатском формировании флоры в прошлом и о явном преобладании восточных генетических связей. В целом неморальные реликты в Верхнем Приангарье свойственны территориям с пониженной континентальностью климата, обусловленной, с одной стороны, влиянием Байкала, постепенно уменьшающимся от истока Ангары к междуречью Иркута и Китоя, а с другой – влиянием горной системы Восточного Саяна, что наиболее выражено в пределах Предсаянского прогиба на Иркутско-Черемховской равнине.

Антропогенная нагрузка в местах произрастания неморальных реликтовых видов колоссальная. Основные лимитирующие факторы – вырубка лесов, пожары. Для гигромезофитов и, особенно, гидрофитов большую роль играют изменение гидрологического режима, загрязнение водоемов, создание водохранилищ (Иркутского, Братского). Большинство реликтовых сосудистых растений очень чувствительно к изменениям природного окружения, отрицательно реагирует на различные антропогенные воздействия и, если не принять своевременных мер по их спасению, они в любой момент могут быть утрачены. Не исключено, что эти живые свидетели прошлых эпох в скором времени и вовсе исчезнут с территории Приангарья. Например, уже более 20 лет на исследуемой территории не было находок следующих видов неморальных сосудистых реликтов: Dryopteris filix-mas , Isoetes laсustris , My-osotis krylovii . Поэтому столь важно создание особо охраняемых природных территорий в местах скопления реликтов и разработка мер их охраны.

Таблица 1. Ведущие семейства, роды неморальных реликтовых сосудистых Верхнего Приангарья

|

Семейства |

Роды |

Виды |

|

Violaceae |

Viola L. |

|

|

Dryopteridaceae |

Dryopteris Adanson |

D. filix-mas (L.) Schott D. сristata (L.) A. Gray |

|

Cyperaceae |

Carex L. |

C. hancockiana Maxim. С. sedakowii C. A. Meyer ex Meinsh. |

|

Botrychiaceae |

Botrychium Sw. |

B. virginianum (L.) Sw. B. multifidum (S. G. Gmelin) Trevis |

|

Ranunculaceae |

Schibateranthis Nakai Anemone L. |

S. sibirica (DC.) Nakai A.jenisseensis (Korsh.) Krylov |

Работа поддержана грантом 26.1.1 Программы Президиума РАН «Биологическое разнообразие».

Список литературы Неморальные реликтовые сосудистые растения Верхнего Приангарья

- Картушин, В.А. Агроклиматические ресурсы юга Восточной Сибири. -Иркутск: «Восточно-Сибирское книжное издательство», 1969. 100 с.

- Картушин, В.А. Агроклиматические ресурсы. Агроклиматическое районирование//Атлас Байкала. -М., 1993. С. 138-139.

- Киселева, А.А. Неморальные реликты в тайге Северного Присаянья/А.А. Киселева, С.Г. Казановский, А.В. Верхозина, Н.В. Дударева//Генезис флоры и растительности Байкальской Сибири: Научные чтения памяти М.Г. Попова. Материалы конф. -Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1999. Вып. 17. С. 52-58.

- Плешанов, А.С. Аспекты генезиса реликтовых неморальных комплексов Байкальской Сибири//Исследования флоры и растительности Забайкалья. -Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 1998. С. 32-35.

- Положий, А.В. Реликты третичных широколиственных лесов во флоре Сибири/А.В. Положий, Э.Д. Крапивкина. -Томск: ТГУ, 1985. 158 с.

- Чепинога, В.В. Brasenia schreberi (Cabombaceae) -новый вид для флоры Сибири//Ботанический журнал. 1999. Т.84, №6. С. 144-147.