Необходимость корректировки стереотипов разных целевых групп при создании концептуального туристского аттрактора монотерриторий

Автор: Григорьева Дарья Константиновна

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 1 (13), 2016 года.

Бесплатный доступ

В наши дни большинство регионов России актуализируют задачу по выявлению внутренних резервов экономического роста. Одним из них можно рассматривать потенциал моноориентированных территорий, где создание концептуального туристского продукта будет способствовать развитию социально-экономической деятельности. При создании такого продукта на исследуемых территориях велик риск возникновения отрицательных стереотипов у разных целевых групп. Данные предубеждения необходимо исследовать, нивелировать или усилить путем алгоритма отработки стереотипов и их перевода в язык задач.

Туристский продукт, концептуальный туристско-ре- креационный аттрактор, моноориентированные территории, целевые группы, стереотип

Короткий адрес: https://sciup.org/140128987

IDR: 140128987

Текст научной статьи Необходимость корректировки стереотипов разных целевых групп при создании концептуального туристского аттрактора монотерриторий

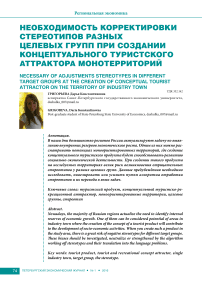

Мировое сообщество давно признало туристскую отрасль катализатором социально-экономического развития регионов. Это особенно важно для тех регионов, где промышленность является основой экономики региона или занимает почти половину от ВРП на душу населения. От плановой советской экономики в наследство Россия получила большое количество моноориентированных городов, образованных на базе градообразующего предприятия. Анализ отраслевой структуры по состоянию на первый квартал 2015 г. показал, что основная доля моногородов и образующих их предприятий приходится на лесную промышленность, машиностроение, пищевую и топливную отрасли (рисунок 1).

Следует отметить, что особого внимания требуют вопросы, касающиеся благополучия трудовых ресурсов и уровня экономики моно-профильных территорий в условиях реструктуризации градообразующего предприятия, от финансового состояния которого зависят условия жизнедеятельности в городе.

Проведенный в ходе изучения анализ перехода из монопрофильных территорий в территории опережающего социально-экономического развития, а также типологий монопрофильных территорий позволяет определить возможные сценарии социальноэкономического развития регионов:

-

• смена устаревшей промышленности на инновационную;

-

• диверсификация продукции градообразующего предприятия;

-

• диверсификация и запуск альтернативных проектов для преодоления монопрофильности;

-

• развитие туристско-рекреационного потенциала;

-

• развитие малого и среднего предпринимательства;

-

• расселение монопрофильной территории.

Одним из наиболее комфортных, относительно благополучия трудовых ресурсов и уровня экономики, а также приоритетных направлений в последнее время становится развитие туризма в регионе. Важными факторами для данного сценария является наличие необходимого туристско-рекреационного потенциала территории, а также концептуального туристско-рекреационного аттрактора (КТРА) [1, с. 92], способного привлечь необходимый устойчивый турпоток.

При создании КТРА, как и при создании любого продукта, необходимо знать ответ на вопрос «На кого ориентирован предлагаемый аттрактор или туристический продукт?» Ответ «на кого угодно» — неверный, так как означает «ни на кого в особенности», а в условиях

Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность Машиностроение

Пищевая промышленность

Топливная промышленность

Черная и цветная металлургия

Рисунок 1

Отраслевая структура монопрофильных территорий

жесткой конкуренции при схожем уровне цен и сервиса «универсал» почти всегда проигрывает «узкому специалисту»... Именно поэтому регионам желательно стать специалистами в том или ином виде туризма для привлечения своей целевой аудитории. Если курорт или туристический объект небольшой, не очень богатый и не является монополистом на данной территории, то узкая специализация — единственная возможность выжить.

Возникает вопрос: что первично — тур-продукт, под который приглашается целевая группа, или целевая группа, под которую разрабатывается туристический продукт? На практике бывает по-разному. Если некий сегмент туристов настойчиво приезжает в данную местность, то целесообразно отталкиваться от уже имеющегося потока и развивать туризм с учетом предпочтений этой целевой группы. Если же город, район или регион только выходит на туристический рынок, то лучше опираться на имеющиеся ресурсы и анализировать предложения конкурентов, выискивая незанятые ниши. Бывает, что продукт не претерпевает существенных изменений, но рекламное обращение делается определенной группе туристов с учетом их предпочтений и стереотипов, и таким образом происходит сегментирование и отстойка от конкурентов.

Вариантов сегментирования множество. При этом ключевыми критериями для разбивки туристического рынка на сегменты служат не столько пол, возраст или уровень дохода, сколько цель путешествия и предпочтения, связанные с организацией отдыха. На них и нужно ориентироваться, а также полезно учитывать моду, распространенные идеи и тенденции в обществе. Можно выделить еще как минимум девять критериев для сегментирования потенциальных туристов:

-

1. Привязка путешествия к важному событию в жизни.

-

2. Привязка путешествия к проблемной ситуации.

-

3. Привязка к состояний здоровья.

-

4. Привязка к образу жизни.

-

5. Привязка к способу передвижения.

-

6. Привязка к составу путешествующих.

-

7. Привязка к прошлому визиту.

-

8. Привязка к месту жительства, климату.

-

9. Привязка к хобби, интересам.

При сегментации необходимо помнить также о том, что представители целевых групп могут выступать в разных качествах:

-

• как потребители;

-

• как агенты влияния;

-

• как лидеры мнений;

-

• как распространители информации, стереотипов;

-

• как организаторы и пр.

Взаимодействие с ними будет строиться в зависимости от того, в каком качестве они выступают и в каком контексте.

Анализ представителей целевых групп и составление их перечня позволяет уточнить их характеристики, определить их общую численность, выявить, что их беспокоит. В противном случае можно получить туристско-рекреационный аттрактор, который никого не заинтересует, или выбрать чрезмерно дорогостоящие методы продвижения.

Общаясь с разными целевыми группами и изучая их оценки в отношении города или района, довольно часто приходится иметь дело с предубеждениями, сложившимися установками, стереотипами, которые необходимо корректировать при создании КТРА. У каждой нации, каждого народа складываются свои собственные представления об окружающем мире, о предметах, о небольших провинциальных городах и крупных мегаполисах, о жителях, которые там проживают, и пр.

Термин «Стереотип», в используемом в статье смысле, ввел американский политолог и публицист Уолтер Липпман в 1922 г. в книге «Общественное мнение». В литературе по психологии, педагогике, межличностным коммуникациям и рекламе часто можно встретить понятия, сходные по смыслу с термином «стереотип»: установка, потребность, желание, мотив, паттерн, образ, имидж, прогнозируемое ожидание, акцептор действия, намерение, предиспозиция, информационная модель, актиципация, валентность, вектор, функциональная фиксированность и др.

Так почему же при создании КТРА на моно-ориентированных территориях так важно обратить внимание на возможные предубеждения, сложившиеся установки, стереотипы? Все дело в их свойствах, используемых в продвижении создаваемых КТРА.

-

1. Стереотип делает процесс влияния на принятие решения туристом нелогичным для внешнего наблюдателя.

-

2. Как правило, стереотип является более конкретным, чем потребность. Это совершенно определенное, зримое, представляемое мнение – отношение туриста к себе, региону, местным жителям, каналам информации, рекламируемому турпродукту. Например, говоря об отдыхе, каждый из нас по-разному для себя представляет свой отдых… Это и есть наши стереотипы.

-

3. Несмотря на то, что стереотипы относятся к миру чувств, мыслей, их воздействие на реальность, на выбор, предпочтения и поступки людей огромен. Например, все школьники 5-го класса понимают, что сумма 6,98 руб. – это практически 7 руб. Но каждый клиент, желающий купить услугу или товар с пометкой «акция», уже убеждает себя и окружающих, что «это» всего 6 руб.

Эти свойства могут быть выражены не всегда так ярко. «По большей части, - писал У. Липпман, – вместо того, чтобы сначала увидеть, а потом определять, мы, напротив, сначала определяем, а потом видим, мы замечаем только то, что уже сформулировано для нас нашей культурой, причем воспринимаем это замеченное в форме стереотипов своей культуры» [3, с. 104].

Именно поэтому необходимо начинать постановку задач и выявление скрытых потребностей, а также позиционирование КТРА «с конца». С определения уже имеющихся стереотипов у разных целевых групп. Поэтому при разработке конкретного КТРА целесоо6разно проверить часть потенциальных туристов на типовые отрицательные стереотипы по отношению к рекламируемым КТРА, туристским продуктам, идеям и т. п.

Человеку трудно жить без стереотипов. И посредством их люди создают для себя комфортную «псевдореалыюсть», чаще всего имеющую мало общего с реальной картиной мира.

Отрицательные стереотипы бывают как типичные, так и ситуационные, и необходимо стремиться выявлять и корректировать их с помощью приемов коррекции или усиления. На практике разработчики брендбуков располагают типичные стереотипы согласно «цепочке восприятия» AIDA, образованной от английских слов: Attention, Interest, Desire, Action. Рассмотрим на примерах первые три из них, так как стереотипы в блоке Action возникают на том этапе, когда покупатель уже выбрал туристский продукт, возможно, приехал в дестинации и начал им пользоваться (эти стереотипы уже относятся к этапу потребления, а не создания КТРА). Перечень типовых отрицательных стереотипов возможных потребителей турпродукта по стадиям восприятия AIDA:

ATTENTION (ВНИМАНИЕ)

-

• «Знаю уже! Заезженное всеми место! Ничего у них нового нет! Надоели!»

-

• Отсутствие какого-либо позиционирования туробъекта, недостаточная реклама в СМИ – вызывает настороженность у туристов.

-

• «Некрасиво! Дешевая реклама! Чем они выделываются?»

-

• «Этот комплекс – не мое! Мне это не нужно/не интересно! Это далекие дали! Я выше (или реже – ниже) этого, я в такую глушь не поеду!»

-

• «Господи, как крикливо! Реклама их тура везде! Уже тошнит от них! Если много денег ушло на PR – делать там точно нечего!» (неприятие жанра, стиля, источника информации).

INTEREST, DESIRE (ИНТЕРЕС, ЖЕЛАНИЕ):

-

• «У этой фирмы слишком хорошее предложение для такой поездки! А я-то знаю, что такой цены на авиабилет не бывает…!»

-

• «... врут! Никогда и нигде не дают оба детских билета бесплатно! У них, наверное, аттракционы старые! Я не пущу туда своих детей! Я им НЕ ВЕРЮ!»

-

• «Мои друзья говорят там хорошо! Но дорого все это…! / Маринка вон ездила, но у нее денег то… Накопить можно, но это ж сколько ждать!»

-

• «У… и отель надо в этом городе самому бронировать... Им надо звонить предварительно?»

-

• «А у них, что оплата в офисе только, так это ж идти и искать его надо (банальная лень)».

-

• «А я где-то читал/видел/слышал, что аналогичный турпродукт … получше и хочу только его!»

Важно помнить, что усиление отрицательных стереотипов у разных целевых групп может привести к скандалу. Ниже приведены обобщенные примеры, направленные на неумышленное усиление отрицательного стереотипа у потребителей услуги/товара.

-

• Избегание возникшей проблемы; предложение стандартного решения проблемы без учета индивидуальности ситуации для конкретного потребителя услуги/товара.

-

• Косвенные намеки/напоминания, вызывающие у потребителя услуги/товара воспоминание о его старом отрицательном стереотипе.

-

• Неправомерное сравнение с отрицательным образным, которое косвенно проецируется на потребителя услуги/товара (типичные фразы: «Такой же плохой, как ...», «Все вы», «Ой, да Вы знаете, был у нас один такой …, делал всегда вот-так …» и т. п.).

-

• Так называемый «запрет выбора» для потребителя услуги/товара. То есть потреби-

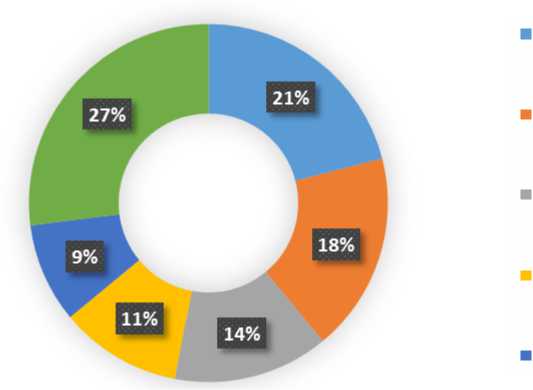

Рисунок 2

Типология положительных стереотипов целевых групп

телю ставят ограничения, условия, выдвигают требования, вызывают завышенные ожидания для потребителя.

Чаще всего стереотипы бывают отрицательными, но и положительные представители тоже встречаются. Их можно разделить на следующие группы, согласно рисунку 2.

Существуют также приемы усиления положительных стереотипов у потребителей услуги/товара.

Заблаговременная минимизация/исключе-ние некомфортных для потребителя услуги/ товара ситуаций.

Косвенное присоединение клиента к другим потребителям этой же услуги/товара или к ранее совершенному им самим приобретени-ем/действием.

Техники суммирования положительных стереотипов у потребителей услуги/товара: параллельное, приятное, положительное, воздействие на несколько каналов восприятия одновременно; эффект «заезженной пластинки вечными стереотипами».

Преодоление отрицательных стереотипов посредством «победы потребителя»: предложение решения проблемы с учетом индивидуальности ситуации для конкретного потребителя услуги/товара; неожиданно быстрое решение проблемы; самооправдание своих действий, комфорта и спокойствия.

В качестве апробации маркетинговой составляющей разработки турпродукта, основанного на КТРА, автором было проведено маркетинговое исследование с целью анализа типичных стереотипов, в ходе которого были опрошены 118 респондентов на туристских выставках и форумах а именно: 22-й Московской международной выставке «Путешествия и туризм – MITT 2015», 23.03.2015; 20-й международной специализированной выставке туризма и спорта «KITS KAZAN INTERNATIONAL EXHIBITION OF TOURISM & SPORT 2015», 10–11 апреля 2015; Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015», 1–4 октября 2015; Международной туристской выставке «Inwetex-CIS Travel Market 2015», 8–9 октября 2015; Международного туристского форума в Сочи – «SIFT 2015», 20–25 ноября 2015. Состав респондентов охватывал основ- ные целевые аудитории, задействованные на всех стадиях формирования КТРА.

Вот типичные стереотипы, которые удалось систематизировать в результате опроса целевых групп, изучая их оценки в отношении города или района.

Пример 1. Стереотипы предпринимателей среднего бизнеса о небольших российских городах, численность населения которых до 50 тысяч человек:

«Деревня, колхоз, там ловить нечего...»

«Людей не найдешь, одни алкаши, кто работать будет!»

«Туда не доберешься, оттуда не уедешь...»

«Провинциалы, что-то о себе думают».

«У них отставание на 10 лет».

«Там нет покупателей, нищета».

«Там нечего смотреть».

Пример 2. Стереотипы жителей о потенциальных инвесторах:

«Москвичи придут и все скупят».

«Мы войну выиграли, а они продают Родину иностранцам».

«Им лишь бы разбогатеть, карманы набьют и уедут».

«Думают, что много знают, а на самом деле в производстве не разбираются».

«Считают нас провинцией, а компьютером пользоваться не умеют». «Понаехали тут».

Пример 3. Стереотипы местных предпринимателей. Ответ на вопрос «Если вас попросят вложить средства в продвижение территории, о чем вы подумаете?»

«Очередное вымогательство и программа «откатинг».

«Денег попросят намного больше, чем требуется».

«Вложат поровну, а прибыль достанется своим».

«Устроят пир во время чумы. Установят фонтан и памятник, а нам нужно тротуары отремонтировать».

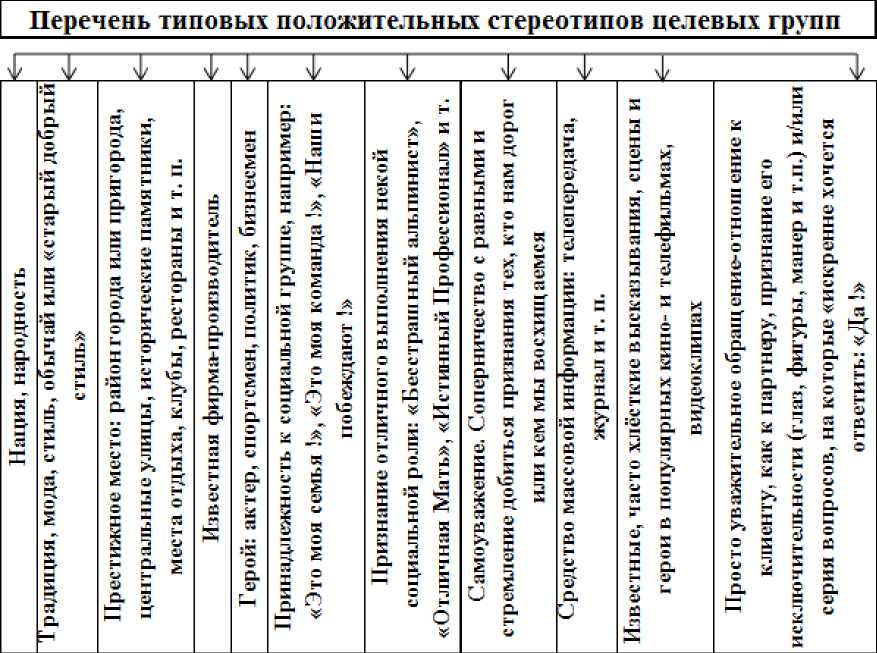

Региональный бренд, основанный на КТРА, складывается из обещаний и впечатлений. В основе как обещаний, так и впечатлений лежат стереотипы, которые порой нелогичны, бессмысленны и даже абсурдны, но их влияние нельзя устранить административным запретом или простым отрицанием. С ними

Пример отработки типичных стереотипов и перевод их в задачи

|

Стереотипы |

Задачи |

|

«Сейчас начнем строить завод, а потом власть поменяется, землю отнимут, и денег не дождешься...» |

Сформировать у инвесторов ощущение, что в районе N политическая ситуация стабильна, резких перестановок и, как следствие, смены стратегии власти не предвидится |

|

«Финансовые и деловые центры — это... Город N? О нем даже не подумал. Город крупный, но в тройку лидеров не входит» |

Сформировать у жителей страны корректное представление о городе как о крупном деловом центре, где принимаются финансовые и экономические решения |

|

«Здесь зарплаты маленькие и никакой перспективы...» |

Показать, что настоящим профессионалам работодатели города готовы платить высокую зарплату. Приучить сравнивать не только зарплаты, но и стоимость, и условия жизни |

|

«Городишко так себе. С виду чистенький, аккуратненький, свободы здесь, конечно, больше. Но творчеству здесь не место» |

Продемонстрировать, что в городе N есть возможность сделать что-то по-настоящему заметное и заявить о себе на всю страну, здесь меньше административных барьеров и больше пространства для творчества |

|

«Сегодня все за кадры борются. Что толку, нужно решать вопрос с жильем и инфраструктурой. А это не по силам» |

Продемонстрировать, что регион не на словах, а на деле готов принимать разных специалистов, так как много разных вакансий и оказывается поддержка приезжающим специалистам на новом месте |

нужно работать. Необходимо полученные стереотипы трансформировать в задачи, а далее переходить к решениям (таблица).

Таким образом, подобная отработка стереотипов, выявленных на стадии сегментирования целевых групп, позволяет избежать многих ошибок при позиционировании КТРА на моноориенти-рованных территориях, а также дает возможность разрабатывать способы коммуникации и стилистику общения с задействованными в процессе создания КТРА ключевыми целевыми группами.

Стереотипы необходимо корректировать или усиливать, и чтобы понять, в каком именно направлении идти, стереотипы лучше «переводить» на язык задач.

Примерный алгоритм по отработке стереотипов целевых групп может выглядеть так:

Шаг 1. Сбор стереотипов целевых аудиторий (ЦА).

Шаг 2. Работа с выявленными стереотипами.

Шаг 3. Первое описание решений.

Шаг 4. Первое тестирование решений.

Шаг 5. Второе описание решений.

Шаг 6. Если необходимо – второе тестирование решений.

Шаг 7. Написание методических материалов, ориентированных на коммуникацию с ЦА, и маркетинговые и рекламные решения, связанные с позиционированием КТРА моно-ориентированных территорий.

Список литературы Необходимость корректировки стереотипов разных целевых групп при создании концептуального туристского аттрактора монотерриторий

- Григорьев а Д. К. Зарубежный и российский опыт создания туристских продуктов, основанных на концептуальных туристско-рекреационных аттракторах: методические особенности//Петербургский экономический журнал. 2015. № 4. С. 91-97.

- Левченко О. В. Особенности механизма государственного регулирования деятельности малых инновационных предприятий в Российской Федерации//Петербургский экономический журнал. 2015. № 1. С 46-51.

- Печатной В. О. Уолтер Липпман и пути Америки. М.: Международные отношения, 1994. С. 104.